比的意义课堂实录与评析

- 格式:doc

- 大小:79.00 KB

- 文档页数:8

《比的意义》课堂实录(一)教学目标1、使学生理解比的意义,会正确写出两个数倍比关系的对应比,并能联系实际应用比的意义提出问题,解决问题。

2、学会比的读写方法,认识比的各部分名称;掌握求比值的方法。

3、弄清比同除法、分数的关系,明白比的后项不能为零的道理,同时懂得事物之间是相互联系的。

(二)课前准备学生汇报表。

(三)教学实录1、创设情境,提出问题师:播放《名侦探柯南》的音乐。

这段音乐你熟悉吗?你了解柯南吗?生1:柯南是一名高中生,也是一个名侦探,侦破了好多案子。

生2:柯南是一个很聪明的人,他也很细心,善于从细微处发现问题。

……师:看来,同学们对柯南已经非常熟悉了。

智勇双全的名侦探柯南刚刚侦破了一起案件,线索就源于这样一个小小的脚印。

(播放录像)根据这条线索,你会想到什么呢?生1:看到这个脚印,我会想到这个罪犯可能是个男的,因为这个脚印比较大。

生2:我觉得无法确定罪犯的性别,因为女的也有脚比较大的。

生3:我想这个人应该比较胖,我看到脚印很深。

生4:我想到的是这个人的身高。

生5:我同意他的看法,因为我知道个子高的人大多脚也是很大的,像姚明;反之,脚就比较小。

所以我想身高和脚长应该有一定的关系。

(其他同学频频点头)师:既然同学们都同意这位同学的看法,那你能知道这个罪犯的身高是多少吗生:(摇头,比较困惑)2、解决问题,引出新知师:请你以自己的身高和脚长为例,先自己看看他们之间到底有什么样的关系,然后再把自己的结果填在小组内的汇报单上,你又会发现什么?生1:我发现用我们的身高除以脚长,结果约是7。

生2:我们组也发现了我们的身高大约是脚长的7倍。

也可以说成脚长约是身高的1/7。

师:你们都得到这样的结论吗?生:是。

师:除此之外还有什么发现吗?生:我发现都是用除法来求得身高和脚长的关系的。

师追问:为什么会选择除法呢?生:只有用除法我们才会得到一个固定的值,所以选择除法。

师:同意他的说法吗?生:(很快回答)同意。

师:像这种相除的关系,我们还可以用比来表示,出示一位同学的身高和脚长的例子如:161÷23=7还可以说成身高与脚长的比是161:23比值是7。

《比的意义》的评课稿《比的意义》的评课稿(通用6篇)所谓评课,顾名思义,即评价课堂教学。

是在听课活动结束之后的教学延伸。

以下是店铺精心整理的《比的意义》的评课稿,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

《比的意义》的评课稿篇1蒋老师这节课的内容是比的意义。

教学目标为让学生了解什么是比?比同哪些知识有联系?怎样读写比?比有什么用处?怎样求比值?知识点很多,从整节课的课堂效果来看是成功的一节课,虽然中间穿插了停电的小插曲,并未影响整节课的教学效果。

下面我主要从以下几个方面谈谈我的感受。

1、改变了例题的呈现方式。

教师精心选取贴近学生生活的例子,让学生用数学的思想方法去处理这些事实,感受到所学知识是看得见,摸得着,用得上,而且就出现自己身边的事物中。

变单纯的课本例题呈现方式为创设生活化的应用情境,教者开课前通过教师的年龄和学生的年龄,让学生找出数学信息并通过这些信息提出问题、解决问题,这种例题的呈现形式为学生积极、主动、自主地探索提供条件。

2、教学过程体现了三个字及细、透、广;三个方面分别为一是教者挖掘教材的广,二是例题的讲解的透,三是练习设计的多样性;这节课教学内容多,但教者能准确把握教材,环环紧扣,逐一解决教学内容,每一个知识点都没有遗忘;在练习上题型设计多样,由浅入深,尤其是练习题中表格的设计,体现了新旧教材的结合,使学生更进一步了解了比与除法与分数之间的关系,及六年级学生人数的比等,体现了教者的基本功和对教材的挖掘的深度。

3、关注学生整体的教学活动状况。

数学教学不应该是个只重求知的过程,只注意引导学生学数学知识,练数学技能,进行数学思维训练。

这节课蒋老师能冲破传统数学课堂的局限,积极引导学生用数学的眼光打量世界、认识世界,培养学生多方面的才能,让学生认识到数学从来就不是书本上的枯燥学问,它的身影在生活的每个角落,它的价值就来自你我的生活。

总之,这节课以发挥学生的“主体作用”为核心,重视培养学生的“问题意识”及“应用意识”,课上得生动活泼。

《比的意义》课堂实录与评析教学内容:浙教版《数学》第十二册第三单元《比的意义》。

教学过程:一、创设情景,建构意义:1.情景引入:师:时间过得可真快,同学们和老师第一次走进这个熟悉的教室仿佛还在昨天,转眼间快两年过去了,大部分同学都奔11了。

(课件出示:同学今年11岁)裘老师呢,才记得刚从大学校门出来踏上三尺讲台,转眼间,,都奔……生:40了。

(课件出示:老师今年40岁)师:非常感谢,没猜我奔50。

请问你是怎样比较我们两者的年龄的,你能提出有关的哪些数学问题?生1:老师比同学大几岁?(同学比老师小几岁?) 25-14=11(岁)生3:同学的年龄是老师年龄的几分之几? 14÷25生4:还可以反过来提问,老师年龄是同学年龄的几倍? 25÷14师:通过对同学和老师年龄进行比较,我们可以得到两种关系:一种是用减法来比较两者相差的岁数,这是一种相差关系;另一种是倍数关系,求“一个数是另一个数的几分之几或几倍”,用除法计算,所以我们也把它叫做相除关系。

师:在日常生活生产中,我们常常把两个量进行比较,用除法对两个量进行比较时,还有一种新的表示方法——比。

师:今天这节课我们就来认识“比”。

(板书:比)【评析】就地取材,教师巧妙地创设了“同学老师比年龄”这么一个学生熟悉的知识情境引入教学,引出两个量之间的两种比较关系,不仅使数学课堂顿时鲜活,也激发了学生的学习兴趣,而且使学生感受到“数学知识源于生活”。

2.建构意义:师:(指着11÷40)同学们看这个除法算式,求“同学的年龄是老师年龄的几分之几?”,是哪个量与哪个量比较?生:同学和老师年龄在比较。

师:那我们就可以说“同学的年龄与老师年龄的比是 11比40”。

师:(指着40÷11)谁来说说,求“老师的年龄是同学年龄的几倍?”用比可以怎么说?生:老师的年龄是同学年龄的比是 40比11。

师:说得好!那你再想想“11比40”“40比11”这两个比一样吗?引导学生回答:“11比40”是同学年龄与老师年龄在比,“40比11”是老师年龄与同学年龄在比。

比的意义评课稿(优秀3篇)比的意义评课稿篇一朱老师的`课给我总的感受是课堂气氛活跃,师生配合默契,学生学习兴趣浓厚,整节课轻松、愉快、流畅,尤其是学生的合作学习、自主探究,体现的较为突出。

在学生合作学习之前,教师提出活动要求,使学生的合作学习目的明确。

活动中,教师参与到各个小组适时点拨,起到了组织者和引导者的作用,在小组汇报创造的分数时,教师也相机引导、启发,起到了穿针引线的作用。

这节课中,学生对于单位“1”的理解是一个难点,朱老师大胆放手让学生通过动手和举例来理解,在归纳后概括出单位“1”这个概念强调表示的是一个整体。

为了让学生能更加深刻地理解这一概念,朱老师通过图让学生体会、感悟,认识单位“1”,着重体会单位“1”表示一个整体的情况。

紧接着引导学生找一找,想一想,动手圈一圈,写出找到的分数。

整个教学中向学生提供了充分从事数学活动的机会,体现了学生是学习的主体。

本节课朱老师注意以兴趣引路,通过情境创设,层层巧妙设疑,激发学生的求知欲,培养学生学习数学的浓厚兴趣。

适时安排讨论,议辩探究,突出重点,化解难点。

总之在整个教学过程中,朱老师的教学节奏紧凑,教学内容环环相扣,教学语言简洁明了。

总的来说,这堂课突出了重点,突破了难点,体现了新理念,完成了教学任务,实现了教学目标,是一节比较成功的数学课。

比的意义评课稿篇二《小数的产生和意义》人教版课程标准实验教材四年级下册的内容。

这一内容是在三年级“分数的初步认识”和“小数的初步认识”的基础上教学的,既是学生对前面知识概念的归纳,也是系统学习小数的开始。

本课要求学生明确小数的产生和意义,小数与分数的联系,掌握小数的计数单位及相邻两个计数单位之间的进率,从而对小数的概念有更清楚的认识。

老师在几位专家引领把脉后,在教学时,注重联系生活,联系身边的事物,充分利用有效的资源,让学生经历数学知识的探究与发现的过程,使他们在动手、动脑、动口中理解知识,掌握方法,学会思考。

《比的意义》教学实录教材简析:“比的意义"是在学生掌握了分数与除法的关系,理解了分数、除法意义的基础上学习的,它既是“比的基本性质”、“比例的意义”等数学概念的基础,又是解答比和比例问题的依据。

因此,本课的一个重要目标就是引导学生找出“比与分数、除法之间的关系”,构建完整的知识体系。

学情分析:因为比的现象在生活中司空见惯,例如按一定的比稀释清洁剂,加工混凝土等等都是利用比的知识。

学生有生活的一些体验,因而可以从学生的兴趣出发,通过观察、比较、讨论,感受比的含义和特征。

进而理解比与除法、分数的关系。

教学内容:人教课标版教材小学数学六年级上册“比的意义”。

教学目标:1、经历从具体情境中抽象出比的过程,理解比的意义,认识比的各部分名称,会求比值,理解比和分数、除法的关系。

2、感受比在生活中的广泛应用,并能利用“黄金比”的知识解释一些简单的生活现象,解决有关比的实际问题,体会比的应用价值。

教学重、难点:理解比的意义,掌握求比值的方法。

教学过程:一、观察比较,初步感知。

(出示3张规格不同的风景图片。

)师:同学们,老师这里有三张不同的风景图片,你觉得哪张图片看起来更美观、更舒服?(所有的学生都选择了图片B。

)师:看来大家的感觉相同。

谁来说一说自己的想法?生1:图片A 太高了,显得很窄;图片C又太扁了,景物都看不清楚。

师:你的意思是图片A和C长和宽的长度不协调,是吗?生1:是的。

生2:我觉得图片B的长与宽之间,比例比较匀称,看起来舒服。

师:看来长方形图片好看不好看还与它的长和宽有关。

长方形B的长和宽之间到底有什么关系,才让大家都感觉它们比较美观呢?这节课我们就从数学的角度去探寻其中的奥秘。

(出示长方形B的长与宽的数据:长8厘米、宽5厘米)师:怎样用算式表示这张图片长和宽的关系呢?生1:8-5=3(厘米)师:这是用减法表示长和宽相差多少,还可以怎么表示两者关系呢?生2:5÷8=5/8。

师:表示什么呀?生2:表示宽是长的5/8。

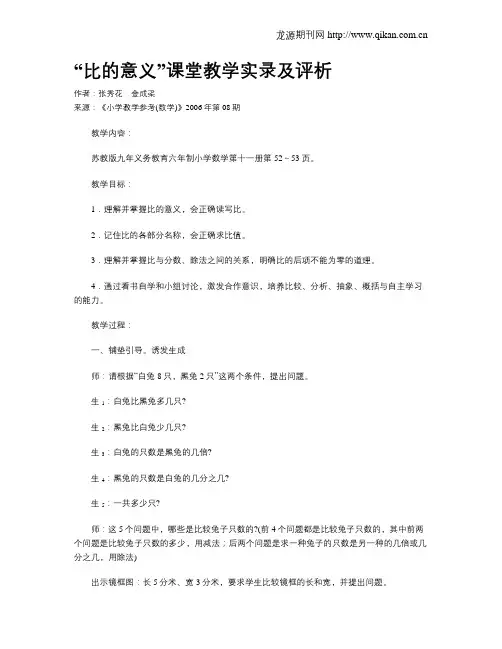

“比的意义”教学实录及评析一、复旧引新,理解意义师:2021年10月12日,我们国家发生了一件非常振奋人心的事情,你们知道是什么吗?生:神舟六号发射成功!师(出示表格):你们能根据这些信息提出问题,列出算式吗?[评析:课题的引入简明、有用。

《数学课程标准》指出:“数学教学要为学生提供有用的学习材料。

”教师恰当地改变了教材中的事例,精选了有关数据并制成表格。

这样,不仅材料鲜活,能激发学生的学习热情,而且客观地反映了除法与比之间的联系,有利于揭示数学本质。

](教师根据学生回答有选择地板书)生:神舟五号的人数是神舟六号的几分之几?列式是1÷2。

生:神舟六号的人数是神舟五号的几倍?列式是2÷1。

生:神舟五号绕地球一圈要几小时?列式是21÷14。

[评析:教师板书的意识性强。

教师对学生提出的除法计算问题进行有选择地板书,既将算法相同但数量关系不同的除法计算问题进行归类,又为写同类量和不同类量之间的比作了孕伏与铺垫。

]师:刚才同学们都是用除法比较两个数量的关系。

其实还有另一种表示方法。

如要比较神舟五号和神舟六号的人数,除了用神舟五号人数除以神舟六号人数外,还可以说成神舟五号和神舟六号人数的比是1比2。

记作1:2。

师:这里是哪个量和哪个量比?谁放在前面,谁放在后面?生:这里是神舟五号人数和神舟六号人数的比。

要把神舟五号的人数放在前面,神舟六号的人数放在后面。

师(指着2÷1):要比较神舟六号和神舟五号的人数。

用比怎么表示呢?生:可以说成神舟六号和神舟五号的人数比是2比1,记作2:1。

师(指21÷14):那你们能用比表示这两个量之间的关系吗?生:神舟五号飞行时间和圈数的比是21比14,记作21:14。

师(指着表格):那么,你们能用比表示其他两个量之间的关系吗?(同桌互说,教师巡视指导)师:通过刚才的学习,我们发现要比较两个数的关系,除了可以把这两个数相除,还可以说成这两个数的比。

比的意义--课堂实录比的意义教学内容:比的意义教材48页、49页的内容及课后习题第1题。

教学目标:1、通过教学活动,使学生理解比的意义,掌握比各部分的名称,理解比和分数、除法之间的关系。

2、使学生经历探索比与分数、除法关系的过程,初步理解比与分数、除法的关系,会把比改写成分数的形式。

3、在有趣的数学课堂中,使学生体会数学与生活的关系,增强学好数学的信心,体验数学学习的乐趣,体验互相合作的快乐。

教学重点、难点:重点:理解比的意义,掌握比各部分的名称。

难点:理解比和分数、除法之间的关系、会求比值。

教具准备:小黑板卡片教学过程:课前谈话(上课如何表现自己?)本节课共分三部分:1、比的意义2、认识比各部分的名称3、比与除法与分数之间的关系教学第一部分师:老师想考考你们的眼力如何好吗?生:好师:孩子们,能猜猜老师和张宏伟谁大吗?孩子们争先恐后的发言。

生:一定是老师大。

师; 真是好眼力,说说怎么知道的?生:比较啊!这还不简单啊!(激发了孩子们的学习兴趣。

)师:对啊,比较。

数学中也有一种比,想不想认识数学里的这种比啊?导入并板书课题:比的认识师:好!这节课我们就一起来学习比的认识。

刚才大家都猜出老师比张宏伟大,想不想知道老师到底有多大?生:想师:老师今年24岁,张宏伟你呢?李帅:11岁师板书:24岁 11岁师:你能根据这两个信息,提出哪些数学问题?生汇报,师梳理并板书:24÷11 24÷11 (谁是谁的几倍?谁是谁的几分之几?)师:24÷11也就是老师的年龄÷张宏伟的年龄也可以说成老师的年龄与张宏伟年龄的比是24比11.师板书:24比11师:谁能像老师这样再说一遍?生1生2.......师:谁能仿照上面的说法说说“11÷24”这个式子?多名生说·同桌互说师总结:无论是24比11,还是24比11都表示两个人年龄的比,也就是两个同类量的比。

师:孩子们,还记得2003年10月15日19时58分“神五”发射成功这一激动人心的时刻吗?它实现了我们中华民族千年的飞天梦想,好,来看有关神五的信息。

“比的意义”课堂教学实录及评析作者:张秀花金成梁来源:《小学教学参考(数学)》2006年第08期教学内容:苏教版九年义务教育六年制小学数学第十一册第52~53页。

教学目标:1.理解并掌握比的意义,会正确读写比。

2.记住比的各部分名称,会正确求比值。

3.理解并掌握比与分数、除法之间的关系,明确比的后项不能为零的道理。

4.通过看书自学和小组讨论,激发合作意识,培养比较、分析、抽象、概括与自主学习的能力。

教学过程:一、铺垫引导。

诱发生成师:请根据“白兔8只,黑兔2只”这两个条件,提出问题。

生1:白兔比黑兔多几只?生2:黑兔比白兔少几只?生3:白兔的只数是黑兔的几倍?生4:黑兔的只数是白兔的几分之几?生5:一共多少只?师:这5个问题中,哪些是比较兔子只数的?(前4个问题都是比较兔子只数的,其中前两个问题是比较兔子只数的多少,用减法;后两个问题是求一种兔子的只数是另一种的几倍或几分之几,用除法)出示镜框图:长5分米、宽3分米,要求学生比较镜框的长和宽,并提出问题。

生6:长比宽长多少?生7:宽比长短多少?生8:长是宽的几倍?生9:宽是长的几分之几?师:“长比宽长多少?宽比长短多少?”这样的问题。

同学们早已熟悉。

现在我们来研究:1.长是宽的几倍?(5÷3)2.宽是长的几分之几?(3÷5)。

师:回答这两个问题,用什么方法计算?生10用除法计算。

师:对!求长是宽的几倍或宽是长的几分之几。

用除法。

这种比较长和宽的方法,就是这堂课的学习内容——“比”。

(板书课题:比)师:关于“比”,你们想知道什么呢?生11:什么是比?生12:谁和谁比?生13:怎么比?师:同学们很会动脑筋,现在我们来共同研究这些问题。

[点评:问题情境的创设应立足于学生的现实生活,贴近学生的认知背景。

教者设计形象直观而又蕴含开放性的问题情境,有助于激活学生的思维,使他们积极主动地从多角度去思考问题、提出问题,从而因势利导,引入新课。

比的意义评课稿优秀5篇比的意义评课稿篇一朱老师的`课给我总的感受是课堂气氛活跃,师生配合默契,学生学习兴趣浓厚,整节课轻松、愉快、流畅,尤其是学生的合作学习、自主探究,体现的较为突出。

在学生合作学习之前,教师提出活动要求,使学生的合作学习目的明确。

活动中,教师参与到各个小组适时点拨,起到了组织者和引导者的作用,在小组汇报创造的分数时,教师也相机引导、启发,起到了穿针引线的作用。

这节课中,学生对于单位“1”的理解是一个难点,朱老师大胆放手让学生通过动手和举例来理解,在归纳后概括出单位“1”这个概念强调表示的是一个整体。

为了让学生能更加深刻地理解这一概念,朱老师通过图让学生体会、感悟,认识单位“1”,着重体会单位“1”表示一个整体的情况。

紧接着引导学生找一找,想一想,动手圈一圈,写出找到的分数。

整个教学中向学生提供了充分从事数学活动的机会,体现了学生是学习的主体。

本节课朱老师注意以兴趣引路,通过情境创设,层层巧妙设疑,激发学生的求知欲,培养学生学习数学的浓厚兴趣。

适时安排讨论,议辩探究,突出重点,化解难点。

总之在整个教学过程中,朱老师的教学节奏紧凑,教学内容环环相扣,教学语言简洁明了。

总的来说,这堂课突出了重点,突破了难点,体现了新理念,完成了教学任务,实现了教学目标,是一节比较成功的数学课。

比的意义评课稿篇二今天有幸听了王老师的《小数的意义》一课,我认为这是一节非常成功的数学课,首先教师能以“让学生经历数学知识的建构”这一理念为统帅,整节课所有的课件简单而朴实,全是为了解决问题而设计,每个环节的设计都珍视孩子个性化的体验,引发孩子深度的思考,尤其是教师对教材的专业理解,不再是做教材的使用者,而是做教材的开发者和创造者,教师扮演的只是学生学习知识的引路人这一角色。

纵观这节课,王老师简约的设计、简单的方法,简练的语言,达到了教学的最大效果。

尤其是很多出彩的地方更是让我们值得借鉴。

1、新知、旧知链接巧妙充分从学生的实际生活中已有知识出发,教师借助生活素材,如:你见过小数吗,举例子,把学生带到自己日常中发现的小数初步的感知,把学习内容具体化,拉近教材与学生之间的关系,使学生在具体的生活实例中认识小数,体现数学的生活化。

《比的意义》评课稿作为一位兢兢业业的人民教师,常常要写一份优秀的评课稿,评课有利于信息的及时反馈、评价与调控,调动教师教育教学的积极性和主动性。

那么问题来了,评课稿应该怎么写?下面是小编为大家整理的《比的意义》评课稿,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

《比的意义》评课稿1刘老师这节课的内容是比的意义。

教学目标为让学生了解什么是比?比同哪些知识有联系?怎样读写比?比有什么用处?怎样求比值?知识点很多,从整节课的课堂效果来看是成功的一节课。

下面我主要从以下几个方面谈谈我的感受。

1、改变了例题的呈现方式。

教师精心选取贴近学生生活的例子,让学生用数学的思想方法去处理这些事实,感受到所学知识是看得见,摸得着,用得上,而且就出现自己身边的事物中。

变单纯的课本例题呈现方式为创设生活化的应用情境,教者课前通过长方形的长和宽,让学生找出数学信息并通过这些信息提出问题、解决问题,这种例题的呈现形式为学生积极、主动、自主地探索提供条件。

2、教学过程体现了三个字及细、透、广;三个方面分别为一是教者挖掘教材的广,二是例题的讲解的透,三是练习设计的多样性;这节课教学内容多,但教者能准确把握教材,环环紧扣,逐一解决教学内容,每一个知识点都没有遗忘;在练习上题型设计多样,由浅入深,尤其是练习题中表格的设计,体现了新旧教材的结合,使学生更进一步了解了比与除法与分数之间的关系,及六年级学生人数的比等,体现了教者的基本功和对教材的挖掘的深度。

3、关注学生整体的教学活动状况。

不但重求知的过程,注意引导学生学数学知识,练数学技能,进行数学思维训练,而且积极引导学生用数学的眼光打量世界、认识世界,培养学生多方面的才能,让学生认识到数学从来就不是书本上的枯燥学问,它的身影在生活的每个角落,它的价值就来自你我的生活。

总之,这节课以发挥学生的“主体作用”为核心,重视培养学生的“问题意识”及“应用意识”,课上得生动活泼。

比意义评课稿7那天,我校开展数学教研活动,由六(1)班的黎良立老师给我们上《分数除法的意义和分数除以整数》这节课。

吴正宪比的意义课堂实录与评析吴正宪比是北京大学著名的教授,他的课堂活动总是备受瞩目。

作为一位在学术界有威望的学者,他的教学风格深受学生们的喜爱。

本文将介绍他的课堂活动,以及评价他的教学方式,以便发掘其背后隐藏的深层意义。

首先,从吴正宪比的教学模式来看,他不喜欢僵化的备课内容模式,而是让学生自主性地探索,实施着“挑战式”的学习。

他崇尚让学生从课堂中发掘有意义的经验,而不是忠实地掌握这些知识。

因此他会在课堂上提出一系列问题,激发学生的思考,展示他们的思维,以及解决当前问题的能力,而不是仅仅记忆一系列解决问题的固定方法。

其次,吴正宪比倡导真正的“学习型课堂”,既是指学习者和教学者协作探索,同时也指学习者自己有能力挖掘和运用知识结构。

他强调,学习的本质是探索知识,需要花费精力理解并建构自己的知识体系。

因此他会将学生带入课堂话题,引导学生形成完整的想象,然后帮助他们将这些想象转化为逻辑的表达。

此外,吴正宪比注重学生的参与意识,他会创造一个有趣的学习氛围,安排各种活动,让学生享受学习的乐趣。

他不断地激励学生要勇于挑战,不断地给学生提出新的思路,以及鼓励他们自己创新。

他还会紧密跟踪学生的发展,尊重他们的意见与建议,以便于学生能够发掘自己可能无法发现的东西。

最后,从吴正宪比的教学中,我们可以看到他对学生知识建构与探索的重视。

他的课堂是一个让学生们放飞想象、引导他们去探索的“活性”的氛围,也是一个培养学生自我学习、自我解答、创新思维的“发现”课堂。

他之所以如此引以为豪,是因为他认为,真正有意义的学习不是仅仅掌握知识,而是能够从知识建构中发掘更多的知识。

总之,从上述评价中,可以看出吴正宪比的教学风格有着深层的意义,尊重学生,帮助他们形成完整的知识体系,探索有意义的经验,从而激发学生的思考。

吴教授的教学模式具有革新性,给学生的成长提供了非常有价值的贡献,是学习者值得效仿和模仿的榜样。

当学生决定步入教室时,我们会得到他们更加淡定,自信,独立思考能力,以及探索知识结构能力的提升,这些都是吴教授教学模式的最大成就。

六年级数学《比的意义》评课稿6篇作为一名默默奉献的教育工作者,常常要根据教学需要编写评课稿,所谓评课,是指对课堂教学成败得失及其原因做中肯的分析和评估,并且能够从教育理论的高度对课堂上的教育行为作出正确的解释。

如何把评课稿做到重点突出呢?下面是小编整理的六年级数学《比的意义》评课稿,仅供参考,欢迎大家阅读。

六年级数学《比的意义》评课稿1通过对徐xx老师的示范课《比的意义》课堂观察,我认为:从学生反映来看该班学生通过自主学习,基本上能看懂课本,说明学生已经具备一定的自学能力,让学生先自学完全是可行的。

在课堂教学中学生能积极参与教学活动,合作学习中,能与同学有效合作。

教师教学目标明确,思路清晰,引导得法。

课堂中老师教师深入学习小组,关注学生自学状态,认真倾听学生的每一个观点,激发了学生的学习热情,学生的`课堂学习效率高、效果好。

整个课堂充分体现了师生民主平等的关系。

建议:1、本节课有7个知识点,建议学习小组内交流、汇报,教师引导分两个部分进行,比的意义、比各部分名称、比的读法、比的写法、比值的意义、求比值的方法为一部分,比与分数、除法之间的关系及比的后项不能为0是一部分。

这样学生在汇报自学成果及提出问题时更具针对性。

2、开始上课时,徐老师问学生:“通过自学,你们知道今天的学习内容吗”,如果接下来老师板书课题,然后通过审“题”使学生明确学习目标,这样导入新课,开门见山,直奔课题,既节约时间,又突出学习内容。

提示:比与分数、除法之间的关系,注意学生语言叙述的准确性。

如:比的前项相当于分数的分子,相当于除法中的被除数,而学生通常说:比的前项是分数的分子,是除法中的被除数。

六年级数学《比的意义》评课稿2李老师《比的意义》这节课,课堂设计合理,层次分明,有以下几个优点:1、导入新课从学生熟悉的事去比。

比高低,比体重,比多少等等。

创设这样的情景让生发现比在生活中的应用,从而培养学生在生活中发现数学问题、提出问题的意识,应用学生生活中的事情引入新知,有效激起学生的学习欲望。

比的意义教学纪实和评析比的意义教学纪实和评析教者:xxx评析:xxxx教学内容:九年义务教育小学数学第九册P61---P62教学目的:1.理解比的意义,学会比的读写法,掌握比的各部分名称及求比值的方法。

2.弄清比同除法,分数的关系。

明确比的后项不能为零的道理,同时懂得事物之间是相互联系的。

3.通过主动发现的讨论式学习,激发合作意识,培养学生的比较、分析、抽象、概括和自主学习的能力。

教学重点:理解比的意义。

教学难点:理解比、除法、分数三者之间的区别和联系。

教学过程:一.创设情景,诱发参与。

老师:早就听说附小的学生很聪明,解决问题的能力很强,是这样吗?学生:是。

老师:今天老师给大家带来一个新问题,你们愿意帮老是解决吗?学生:愿意。

老师:(课件出示)同学们,老师今天给大家带来一位新朋友。

他就是王明明同学。

周日他在家里帮妈妈做家务。

我们一起去看一看。

老师:(课件出示)第一次做大米饭,做好以后一尝,哎呀!太硬了,真难吃!你们说是怎么回事?学生:水放少了。

老师:(课件出示)第二次竟然把大米饭做成大米粥了!学生:(笑)水放多了。

老师:这米和水的关系也太难掌握了!王明明想:说明书一定有做大米饭的方法,他拿出说明书一看,说明书上写:用电饭锅做大米饭,2杯米3杯水。

(板书)老师:可是量米用的杯子不见了,怎样根据米量和水量的关系,做出软、硬适中的大米饭,你能帮王明明想个办法吗?学生1:换成碗,可以两碗米,三碗水。

学生2:换成水舀子,可以2舀子米,3舀子水。

学生3:可以用瓢,2瓢子米,3瓢子水。

老师:你们想出这么多种办法,都是根据说明书上米和水的关系。

看来米和水的关系很重要,那么米和水有什么样的关系?(指黑板)学生:米是水的2/3。

老师:你是怎么得到的?学生:2除以3等于2/3。

老师:这是米和水比较,水和米比较呢?学生:3除以2等于3/2,水是米的3/2倍。

老师:无论你用什么容器,米和水的关系都没有变!米和水的关系除了可以用除来表示,还有一种表示方法,你知道吗?学生:(齐)比。

“比的意义”教学实录与评析作者:牛献礼来源:《小学教学参考(数学)》2008年第07期教学内容:北师大版课标实验教科书数学六年级上册“比的意义”。

教学目标:1.结合具体情境和实例,理解与掌握比的意义,认识比的各部分名称,能正确读写比,会求比值。

2.培养学生分析、推理、概括的能力及合作交流的意识。

3.渗透知识源于实践以及事物之间相互联系、发展变化等辩证唯物主义的基本观点。

教学过程:一、在情境中初步感知比的意义师:下面是我们人大附小校门的四张不同规格的长方形照片,请同学们欣赏。

(出示照片,如下)师:你觉得哪些长方形照片看起来更美观、更舒服?(全班统计,发现大多数学生喜欢A、B这两张照片)师:在这四张长方形照片中,大多数同学不约而同地选择了A和B,谁来说一说想法?生1:C号长方形太长了,D号长方形太扁了,都不好看。

生2:A、B两个长方形的长与宽之间的比例比较匀称,看起来舒服。

师:看来,长方形好看不好看还与它的长和宽有关。

(出示A、B两个长方形的长与宽的数据:长方形A长5厘米,宽3厘米;长方形B长8厘米,宽5厘米)师:你们知道可以怎样来表示长方形的长和宽的关系吗?(结合学生回答,师板书:长是宽的几倍:5÷3=5/3,8÷5=8/5;宽是长的几分之几:3÷5=3/5,5÷8=5/8)师:对于这样的关系,还有一种新的表示方法:比。

比如说,在长方形A中,长是宽的5/3倍,可以说成长和宽的比是5比3。

那么,宽是长的3/5,可以说成什么?生1:可以说成“宽和长的比是3比5”。

师:谁会用比来表示长方形B中长和宽的关系?生2:长与宽的比是8∶5,宽与长的比是5∶8。

师:想一想,什么是比呢?生3:我觉得比与除法有关。

师(追问):你是从哪儿看出来的?生5:我看到这几个算式都是除法算式,发现比表示相除关系。

生6:求谁是谁的几倍,或者求谁是谁的几分之几,都用除法算,又能说成“比”,所以我觉得比跟除法有关。

六年级上册《比的意义》课堂实录教学内容九年义务教育六年制小学数学(青岛版)第十一册第三单元——《比的意义》。

教材分析这部分内容通常是安排在小学的最后阶段进行教学的,由于比与分数有密切联系,把比的一些最基础知识提前放在分数除法中教学,既加强知识间的内在联系,又可以为以后学习基本方面的知识以及比例的知识打下较好的基础。

这部分内容是在学生学习分数与除法的关系,分数乘、除法的意义和计算方法,以及分数乘、除法应用题的基础上进行教学的,内容主要包括比的意义和比的基本性质。

因此,在教学活动中,教师要借助学生已有的知识和生活经验,创设现实的活动情境,为学业提供实践、思考、合作、交流的空间,进一步增加学生探索、体验的机会,使学生在实践中认知比的意义及比和分数、除法之间的关系,并能解决现实生活中的实际问题。

学生分析学生在已学过和掌握分数、除法的意义,及分数与除法的关系的基础上,进一步学习“比的意义”。

虽然学生在生活中也接触到了一些“比”,但并不了解数学的比和生活中的“比”的内在联系和区别。

设计理念《新课标》提出:数学教学活动必须建立在学生的认知发展水平和已有的知识经验基础之上。

教师应激发学生的学习积极性,向学生提供充分从事教学活动的机会,帮助他们在自主探究和合作交流的过程中真正理解和掌握基本的数学知识与技能,数学思维和方法,同时获得广泛的数学活动的经验。

如何设计一种情境,更贴近于学生的生活与已有的知识呢?在数学中,教师将学生比较熟悉的、具有教育意义的话题引入,结合倍数关系、分数和除法关系,很自然地引入新课。

学生自然而然地理解比的意义,并通过观察、实验、归纳、类比等活动,让学生获得数学猜想,掌握比的意义,比和分数、除法的关系,同时渗透爱国主义思想教育,增强学生的爱国热情,激发学生学习兴趣。

使学生都能够在一个宽松、和谐、愉快地数学活动中,获取新的知识,充分体现数学在身边,人人都能获得必需的数学,不同的人在数学上得到不同的发展这一理念,也使学生体会到数学的美的感受,更体会到数学的价值所在。

《比的意义》课堂实录与评析教学容:浙教版《数学》第十二册第三单元《比的意义》。

教学过程:一、创设情景,建构意义:1.情景引入:师:时间过得可真快,同学们和老师第一次走进这个熟悉的教室仿佛还在昨天,转眼间快两年过去了,大部分同学都奔11了。

(课件出示:同学今年11岁)裘老师呢,才记得刚从大学校门出来踏上三尺讲台,转眼间,,都奔……生:40了。

(课件出示:老师今年40岁)师:非常感,没猜我奔50。

请问你是怎样比较我们两者的年龄的,你能提出有关的哪些数学问题?生1:老师比同学大几岁?(同学比老师小几岁?)25-14=11(岁)生3:同学的年龄是老师年龄的几分之几?14÷25生4:还可以反过来提问,老师年龄是同学年龄的几倍?25÷14师:通过对同学和老师年龄进行比较,我们可以得到两种关系:一种是用减法来比较两者相差的岁数,这是一种相差关系;另一种是倍数关系,求“一个数是另一个数的几分之几或几倍”,用除法计算,所以我们也把它叫做相除关系。

师:在日常生活生产中,我们常常把两个量进行比较,用除法对两个量进行比较时,还有一种新的表示方法——比。

师:今天这节课我们就来认识“比”。

(板书:比)【评析】就地取材,教师巧妙地创设了“同学老师比年龄”这么一个学生熟悉的知识情境引入教学,引出两个量之间的两种比较关系,不仅使数学课堂顿时鲜活,也激发了学生的学习兴趣,而且使学生感受到“数学知识源于生活”。

2.建构意义:师:(指着11÷40)同学们看这个除法算式,求“同学的年龄是老师年龄的几分之几?”,是哪个量与哪个量比较?生:同学和老师年龄在比较。

师:那我们就可以说“同学的年龄与老师年龄的比是11比40”。

师:(指着40÷11)谁来说说,求“老师的年龄是同学年龄的几倍?”用比可以怎么说?生:老师的年龄是同学年龄的比是40比11。

师:说得好!那你再想想“11比40”“40比11”这两个比一样吗?引导学生回答:“11比40”是同学年龄与老师年龄在比,“40比11”是老师年龄与同学年龄在比。

(齐读两个比)教师小结:看来,两个数量进行比较一定要弄清谁和谁比。

谁在前,谁在后,是有顺序的,不能颠倒位置,否则,比表示的具体意义就变了。

【评析】此例为同类量的比较。

教师以“14比25”“25比14”引导学生顺利地从已知此岸“除法”过渡到未知彼岸“比”。

而对两个比的比较及教师小结为学生理解比的具体意义和比各部分名称的教学做了铺垫。

师:(课件图示)下面请同学再来看看,这是什么?——磁悬浮列车。

它是一种无需用轮子,浮在轨道上行驶的环保型快速列车,2小时可行驶860千米(课件出示)。

到底有多快呢?咱们以前常用哪个量来表示路程与时间的关系?生:用速度。

(指名求“速度”。

)生:860÷2=430,也就是说每小时行驶430千米。

师:如果用比来表示路程与时间的关系可以怎么说?生:路程与时间的比是860比2.【评析】“磁悬浮列车”一例为两个不同类量的比较,以“速度”来自然地引出路程与时间的比,使学生更易接受这一类比,同时也让学生理解了这个“比”的实际意义。

师:根据上面的例子,你能说说在什么情况下可以用比来表示?(课件出示)同学年龄是老师年龄的几分之几?14 ÷25同学年龄与老师年龄的比………………14 比25老师年龄是同学年龄的几倍?25 ÷14老师年龄与同学年龄的比………………25 比14每小时行驶多少千米?860÷2路程与时间的比…………………………860比2生:在相除的情况下。

师:这就是我们今天要学习的“比的意义”。

(板书:的意义)(课件出示“两个数相除也叫两个数的比”,学生齐读。

)师:接下来,请同学们来看看我们身边的比。

(课件出示):1.我们的教室长度是9米,黑板长度是4米。

2.学校补买了2课桌,共花去180元钱。

生1:教室长度与黑板长度的比是5比3生2:黑板长度与教室长度的比是3比5生3:课桌总价与数的比是180比2二、自主探究,合作交流:1.自学发现:师:好,同学们学得真快。

我们刚才学到了比的意义,其实有关比,还有很多丰富的知识,请同学们自学一下,好不好!请同学们翻开课本86页,自学第85页及86页的上半部,完成练习纸上的问题。

自学后,仍有疑问可以同桌讨论解决。

(练习纸附页)2.汇报讲解:(1)比的读写法,介绍“比号”,比的组成。

比中的比号写法要注意,它不同于语文中的冒号。

11 : 40(用3种颜色区分开前项,比号,后项)(2)比的另一种表示形式,注意读法。

还可以用分数形式表示,所以比有两种表示形式。

11 : 40=1425(接在(1)中“11 : 40”后面,仍用3种颜色区分开前项,比号和后项。

)读法有分歧,教师指导学生及时看书,从课本中找出答案:两种表示形式都读作11比40。

(3)什么是比值,求比值的方法,比值可以是什么数。

比与比值的区别。

11 : 40= 1425= 11÷40 =1425(接在(2)中“11 : 40=1425”后面。

)再投影学生的四个练习题,观察四个比值,发现说一说“比值通常用()表示,也可以用()表示,有时也可能是()。

”圈出两个“1425”他们的意义一样吗?为什么?课堂总结:进行到此,有关“比”的知识你学到了什么?(4)比、除法、分数的联系与区别。

师:从“11 : 40= 1425= 11÷40 =1425”这一个等式中,我们发现比、除法算式、分数用等号连接,这说明他们三者肯定存在某些联系,到底有什么联系呢?“联系”,学生都能理解、填好;但“区别”基本上同学不能确信如何填写。

(先让学生根据自己的理解说说,再教师引导。

)(5)后项不能为0,及其原因。

【评析】除了“比的意义”,“比各部分的名称,求比值的方法,比和分数、除法之间的关系等”也是本课的知识重点,容虽简单,却较为繁杂,如果单纯由教师来讲解这些概念性的知识,学生定会感觉枯燥乏味。

教师在教学胆放手让学生在自学,自主探究和同伴互助,然后全班汇报交流来达成学习目标不失为一种好的教学策略。

3.区分体育比赛中的“比”与数学中的“比”:师:比的后项不能为0,可是前些天我在电视中看到这样一则报道“在本次足球赛中,甲队以4﹕0战胜乙队”。

这地方怎么是“0”呢?难道是报道有误吗?(课件出示)(请多名学生说说)教师小结:(课件出示)4 : 0 不是数学中的“比”。

因为它只表示两个数量之间的相差关系,不表示两数的相除关系。

体育比赛中的比,只是借用了数学中“比”的表示形式,其本质意义是表示双方的得分多少,所以它的前后两个数都可以是0。

体育中的“比”与数学中的“比”意义不同。

【评析】在学生对比的进一步认识后,顺势又抛出问题,生活中常见的体育比赛中的“比”与数学中的“比的后项不能为0”产生矛盾,通过学生之间的辩论,引导学生发现体育比赛中“比”与数学“比”的本质区别,也让学生进一步领悟到数学与生活的紧密联系。

三、巩固练习,深化延伸:1.说说奥运会中的奖牌比:2.判断正误:①爸爸的身高是175厘米,儿子的身高是1米,爸爸与儿子身高的比是175 : 1。

②比的前项相当于分数中的分子。

③在乒乓球比赛中小明以3: 0战胜小刚。

④3和1的比是3,比值也是3。

8⑤既可以读作五分之八,也可以读作8比5.讲解①师:为什么是错的呢?生:因为单位不统一。

师:是的。

在同类量进行比较时,单位应该是统一的。

那我们可以怎么改呢?生:当以厘米做单位时,爸爸与儿子身高的比是175 : 100;当以米做单位时,两者之比为1.75 : 1讲解②正确讲解③正确生:它是体育比赛中的比,所以可是那么表示,没错。

讲解④生:后半句“比值是3”正确,前半句应该改成“3和1的比是3: 1”。

师:很好,我们学过两个数相除也叫做两个数的比,比是两个数之间的一种关系,它由前项、比号和后项三部分组成,而题目中的比却是一个数字“3”,所以这题是错的。

还有其它表示方法吗?生:用分数形式表示的“31”。

师:所以我们可以这么修改……生:“3和1的比是3: 1或31,比值是3。

”讲解⑤正确生:把它看做一个假分数时,就读作五分之八;把它看做一个比时,就读作8比5。

3.顺题再问:这5题中,正确题数与错误题数之比是多少?关于这5个题你还能说出其他的比吗?(错误题数与正确题数之比,正确题数与总题数之比,错误题数与总体数之比,你做对的题与总体数之比,等等。

)附页:(学生自学提纲)比的意义自学容:课本第85页及86页上半部分的容。

练习:1. ( )也叫两个数的比。

例如:11比40 记作( )□( )名称( )( )( )“比”由( )、( )、( )三部分组成。

2. 11比40可记作( ),也可写成( ),所以比可以有( )种表示形式。

3. ( )叫做比值。

求比值的方法是( )。

求比值 30: 20 1.8: 3 0.8 : 0.4比值通常用( )表示,也可以用( )表示,有时也可能是( )。

…… …… ……总体评价:一、本课的亮点1、教师对例题的合理改造,自然地引出比,又通过列举生活中的两个实例,同类量的比和不同类量的比,让学生用比来说一说,让学生加深了对比的理解,最后引导学生总结出比的意义,从而让学生把比的知识纳入到已有的知识结构中,两个数相除又叫做两个数的比。

2、教师恰当运用自学、探究、讨论等教学方法,突出重点,突破难点,使学生在轻松愉快的氛围中掌握所学知识。

体现在教师能根据高年级学生的年龄特征,灵活运用教学方法,具体可以分四个层次:首先用教师讲练的方法引导学生学习理解比的意义。

其次通过学生自学探究的方法学习比各部分的名称、读写法、求比值和比值的不同表示。

大胆放手让学生自学,培养学生的自学能力和学习兴趣。

第三采用讨论与交流的方式对比、除法和分数进行对比,引导学生通过观察、思考、回忆、讨论等系列教学活动,使学生在理解比的意义的基础上,找出比与除法、分数之间的联系与区别。

最后通过辩论的方法体会体育比赛中的比和数学上的比有本质区别。

3、整节课教学设计合理,教学结构清晰,环节层层相扣,练习有梯度,教学气氛和谐,学生课堂参与度高,教学效果好。

二、值得思考的地方1、在教学比的意义时,对谁是谁的几倍或几分之几也可以说成谁和谁的比,特别是不同类量的比如每小时行多少千米就是路程和时间的比强调的还不够,其实就是路程除以时间可以说成路程和时间的比,让学生进一步体会前后项不能交换的道理。

2、在练习阶段需要编排一定的习题来自己按要求写比,根据具体情景写出不同的比,并说一说这些比的实际意义,可以选用书上习题。