高中语文苏教版现代散文选读(选修): 送考

- 格式:ppt

- 大小:1.64 MB

- 文档页数:11

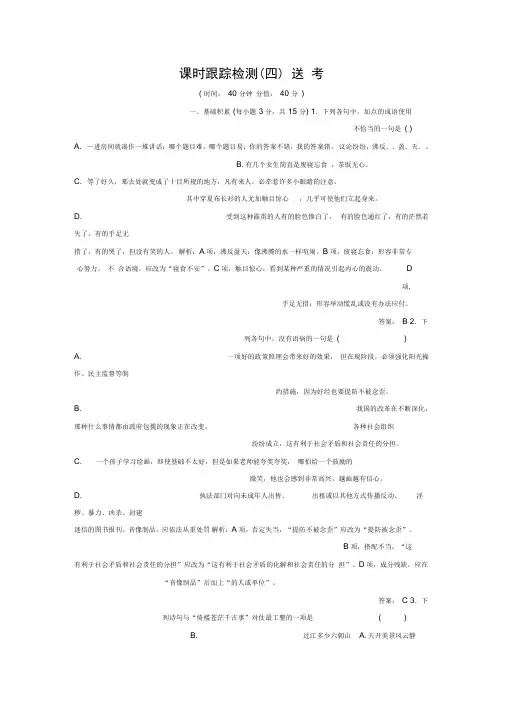

课时跟踪检测(四) 送考( 时间:40 分钟分值:40 分)一、基础积累(每小题3分,共15 分) 1.下列各句中,加点的成语使用不恰当的一句是( )A. —进房间就凑作一堆讲话:哪个题目难,哪个题目易;你的答案不错,我的答案错。

议论纷纷,沸反..盈.天.。

B. 有几个女生简直是废寝忘食,茶饭无心。

C. 等了好久,那去处就变成了十目所视的地方,凡有来人,必牵惹许多小眼睛的注意,,几乎可使他们立起身来。

其中穿夏布长衫的人尤加触目惊心..D. 受到这种霹雳的人有的脸色惨白了,有的脸色通红了,有的茫然若失了,有的手足无措了,有的哭了,但没有笑的人。

解析:A项,沸反盈天:像沸腾的水一样喧闹。

B项,废寝忘食:形容非常专心努力。

不合语境,应改为“寝食不安”。

C项,触目惊心:看到某种严重的情况引起内心的震动。

D项,手足无措:形容举动慌乱或没有办法应付。

答案:B 2.下列各句中,没有语病的一句是( )A. 一项好的政策照理会带来好的效果,但在现阶段,必须强化阳光操作、民主监督等制约措施,因为好经也要提防不被念歪。

B. 我国的改革在不断深化,那种什么事情都由政府包揽的现象正在改变,各种社会组织纷纷成立,这有利于社会矛盾和社会责任的分担。

C. 一个孩子学习绘画,即使基础不太好,但是如果老师能夸奖夸奖,哪怕给一个鼓励的微笑,他也会感到非常高兴,越画越有信心。

D. 执法部门对向未成年人出售、出租或以其他方式传播反动、淫秽、暴力、凶杀、封建迷信的图书报刊、音像制品,应依法从重处罚解析:A项,否定失当,“提防不被念歪”应改为“提防被念歪”。

B项,搭配不当,“这有利于社会矛盾和社会责任的分担”应改为“这有利于社会矛盾的化解和社会责任的分担”。

D项,成分残缺,应在“音像制品”后加上“的人或单位”。

答案:C 3.下列诗句与“倚槛苍茫千古事”对仗最工整的一项是( )B. 过江多少六朝山A.天开美景风云静D.座揽清辉万川月 C.爽气西来两袖青解析:对仗讲究字数、词性的相对应,文中的“倚槛”为动宾结构,只有B项的“过江”符合。

《送考》教案(苏教版高二选修) 教案教学设计共3篇《送考》教案(苏教版高二选修) 教案教学设计1《送考》教案(苏教版高二选修) 教案教学设计一、教材分析:《送考》是苏教版高中选修2的课程内容。

本文所涉及的教学设计实施对象为高二学生,主要教学内容为散文阅读及议论文写作。

该课文描绘了乡村教育中与高考相关的显现问题,深刻反映了中国农村和城市之间的差异,可以启发学生思考教育资源的支配、高考及教育机会的不平等等问题。

二、教学目标:1.了解中国农村与城市二十一世纪初的巨大差异,以及教育不平等的现象。

2.学习散文阅读技巧,提高对于文学语言的鉴赏能力。

3.学习写作技巧,掌握议论文写作的基本要素。

4.鼓励学生进行广泛而深刻的思考,培养批判性思维和逻辑推理能力。

三、教学过程:1. 散文阅读:首先,老师可以简要介绍庾信的生平和其作品理念,预测教育话题将在课文中被探讨,加深学生对散文创作的理解。

其次,放松学生,让学生放下书,After Reading听一遍庾信《送考》文中的背景音乐,感受庾信对于教育的思考。

然后,老师指导学生深入揣摩全篇文章的主题与思想,进一步引导学生找出文章的中心句,理解其作用。

最后,对于课文中出现的生词、短语进行讲解,让学生掌握该课文的基本语法点,提高汉语语言表达水平。

当前大众化的孕期意外保障计划可以在课堂中同样被讲解。

2. 议论文写作:首先,老师可让学生分组讨论或批判课文中表现出来的教育现象,以此作为写作素材,可以将这些素材罗列在黑板上,确保各组学生全面了解整个问题的性质。

其次,教师对于高考及教育机会不平等问题相应的立场进行讲解,鼓励学生思考过程、探究原因,并梳理构成论点的证据。

然后,教师可以独立指导每个学生或小组,指导学生完成论文的草稿,以此确保历时24小时内完成的动画制图出现的严谨性。

最后,可以在课堂上边评边纠正同学们的论文例子,发现并纠正错误,共同分享心得体会。

四、作业:学生可以依据老师的指引和讲解,撰写一篇议论文,旨在解决教育资源不平等现象,其要求内容应涵盖引起这种现象的根源,给予建设性的建议,力求全面性以及逻辑性。

苏教版现代散文选读《送考》说课稿一. 写作背景《送考》是收录在苏教版现代散文选读中的一篇散文作品,作者为庄重。

该作品凭借其情感真挚、思想深刻的特点,充分展现了人与自然的关系以及成长与担当的主题,具有一定的文学价值和教育意义。

在教学过程中,通过对《送考》的讲解,旨在引导学生深入理解文本,并启发学生对人生、自然、责任等问题进行思考和反思。

二. 教学目标1.了解和理解《送考》的内容及主题,感受作者对父亲及自然的深情表达。

2.掌握文中的重点词汇和句型,提升阅读理解能力。

3.培养学生的思辨能力,通过对文中描写与感悟的分析,引导学生思考人与自然的关系,自然中的力量以及个体在人生中的担当。

三. 教学重点和难点重点1.主题的准确理解和概括2.对文中描写与感悟的理解与分析难点1.文章中情感内涵的解读2.文中对家庭、自然与责任的思考四. 教学内容1. 文本梗概《送考》写的是作者庄重陪同父亲送考回忆,父子间在祖孙三世间郁郁葱葱的绿意中,默默地讲述传统教育的重要性,表达了对逝去岁月的念及对自然的敬仰。

2. 详细解读第一段•通过祖父辈、父亲和自己这三代人的对比,展示了岁月的变迁和生活的变化。

•描述了三代人在自然环境中的生活和自然景物的变化。

第二段•讲述了父亲上山采花的事情,表达了对父亲勇敢精神和对自然的赞美。

•描述了一次意外事故,展示了父亲对生活的乐观积极态度。

第三段•描写了父子送考的情景,表达了对父亲的深情和对家庭传统的承继。

•通过描写自然环境的变化,展现了对逝去岁月的念及对自然的敬仰。

第四段•分析和总结了父亲的生活态度,强调了人生的担当和责任。

3. 词语与句型分析•重点词汇:岁月、绿意、敬仰、念及、担当•重点句型:整齐而有力的词汇排列,充满节奏感的句子4. 讨论与思考1.自然中的力量对人的成长有何作用?2.如何理解父亲的行为和态度?3.为什么作者会对逝去岁月和自然有如此深情的表达和思考?五. 教学过程安排1. 导入与热身通过呈现一幅描绘自然景物的图片,引出对自然的讨论,激发学生的阅读兴趣。

《送考》教学设计[学习目标]1. 复习人物描写的作用2. 通过体会文中人物的思想感情,提高感悟和辨析能力3. 体会本文的语言特点以及结构特点[ 学习过程]一 . 作者介绍丰子恺(189 8. 11. 9—1975. 9. 15)原名丰润、丰仁。

某某崇德人。

19 14年入某某某某省第一师X学校,从李叔同学习音乐和绘画。

1918年秋,李叔同在某某虎跑寺出家,对他的思想影响甚大。

1919年师X学校毕业后,与同学数人在某某创办某某专科师X学校,并任图画教师。

1921年东渡日本学习绘画、音乐和外语。

1922年回国到某某上虞春辉中学教授图画和音乐,与朱自清、朱光潜等人结为好友。

1924年,文艺刊物《我们的七月》4月号首次发表了他的画作《人散后,一钩新月天如水》。

其后,他的画在《文学周报》上陆续发表,并冠以“漫画”的题头。

自此中国才开始有“漫画”这一名称。

1924年在某某创办立达中学。

1925年成立立达学会,参加者有茅盾、陈望道、叶圣陶、X振锋、胡愈之等人。

1929年被开明书店聘为编辑。

1931年,他的第一本散文集《缘缘堂随笔》由开明书店出版。

七七事变后,率全家逃难。

解放后曾任中国美术家协会主席、某某中国画院院长、某某对外文化协会副会长等职。

这是一篇叙事散文,对学生在考试前后的不同神态和心态都做了分析性的叙述,细致而形象的刻画,表现了少男少女的天真、活泼和机灵,又表现了他们在考试的重压下的焦虑和期盼,表达了作者对孩子的同情,揭示了这种考试的弊端。

丰子恺的散文,率直、朴素、富有人生哲理,状物写人,意趣横生。

课文对这些投考的小学生进行了大量的语言、动作、神态、心理描写。

你认为哪些描写最为生动、形象?并说说你的理由。

明确:①人们全力抗旱的壮观场面令作者感动不已,但是具有强烈好奇心的小孩子却如同不闻不见,这说明了他们幼小年龄就承受着异常沉重的精神压力。

②5—8节的考试内容都是无聊的,毫无价值可言的,可是孩子却独衷于这一点,而对人和自然的奋斗无动于衷。

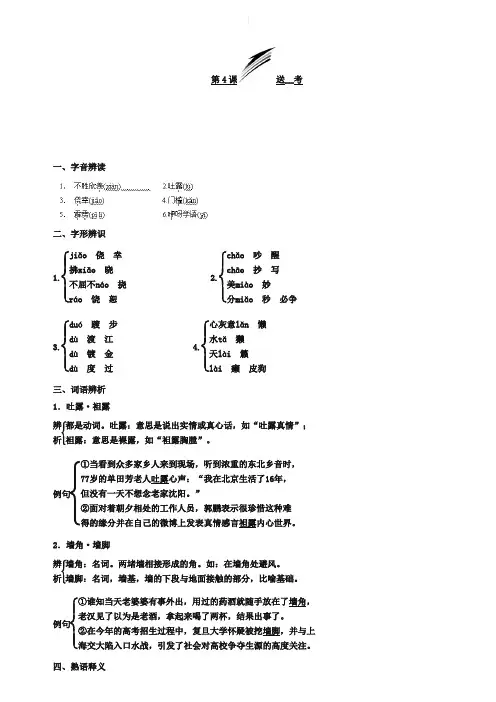

第4课送__考一、字音辨读二、字形辨识1.⎩⎪⎨⎪⎧ 侥幸拂晓不屈不挠饶恕2.⎩⎪⎨⎪⎧ 吵醒抄写美妙分秒必争 3.⎩⎪⎨⎪⎧ 踱步渡江镀金度过 4.⎩⎪⎨⎪⎧ 心灰意懒水獭天籁癞皮狗三、词语辨析1.吐露·袒露辨析⎩⎪⎨⎪⎧都是动词。

吐露:意思是说出实情或真心话,如“吐露真情”;袒露:意思是裸露,如“袒露胸膛”。

例句⎩⎪⎨⎪⎧①当看到众多家乡人来到现场,听到浓重的东北乡音时,77岁的单田芳老人吐露心声:“我在北京生活了16年,但没有一天不想念老家沈阳。

”②面对着朝夕相处的工作人员,郭鹏表示很珍惜这种难得的缘分并在自己的微博上发表真情感言袒露内心世界。

2.墙角·墙脚辨析⎩⎪⎨⎪⎧墙角:名词。

两堵墙相接形成的角。

如:在墙角处避风。

墙脚:名词,墙基,墙的下段与地面接触的部分,比喻基础。

例句⎩⎪⎨⎪⎧①谁知当天老婆婆有事外出,用过的药酒就随手放在了墙角,老汉见了以为是老酒,拿起来喝了两杯,结果出事了。

②在今年的高考招生过程中,复旦大学怀疑被挖墙脚,并与上海交大陷入口水战,引发了社会对高校争夺生源的高度关注。

四、熟语释义1.抱佛脚:谚语,“平时不烧香,急来抱佛脚”。

原来比喻平时没有联系,临时慌忙恳求。

后来多指平时没有准备,临时慌忙应付。

2.老羞成怒:因羞愧到了极点而发怒。

3.沸反盈天:像沸腾的水一样喧闹。

4.不胜欣羡:十分羡慕。

5.心灰意懒:灰心丧气,意志消沉。

也说心灰意冷。

6.触目惊心:看到某种严重的情况引起内心的震动。

7.手足无措:形容举动慌乱或没有办法应付。

一、走近作者丰子恺(1898—1975),原名丰润、丰仁。

浙江桐乡人。

1914年入杭州浙江省第一师范学校,从李叔同学习音乐和绘画。

1918年秋,李叔同在杭州虎跑寺出家,对他的思想影响甚大。

1919年师范学校毕业后,与同学数人在上海创办上海专科师范学校,并任图画教师。

1921年东渡日本学习绘画、音乐和外语。

1922年回国到浙江上虞春辉中学教授图画和音乐,与朱自清、朱光潜等人结为好友。

送考-苏教版现代散文选读教案

课程目标

通过本次教学,学生应该能够:

1.理解现代散文的基本定义和特点;

2.掌握现代散文的常用写作手法;

3.评价现代散文的魅力和价值;

4.尝试用现代散文表达自己的思想和情感。

教学内容

第一步:导入

让学生听一首《送别》或类似的诗歌,引导学生谈谈关于离别与送别的感受,渐渐把话题引向散文。

第二步:讲解

1.明确现代散文的概念和特点,与传统散文的区别;

2.分析苏教版现代散文选读中的代表作品:《食在广州》、《送孟浩然之广陵》、《乡村教师》等,介绍作者与作品背景;

3.分析现代散文的常用手法,如借古喻今、对话、夹叙夹议等。

第三步:课堂活动

1.小组讨论:以教材中的一篇散文为主题,讨论散文中的情感、思想和价值,并分享讨论结论;

2.朗读比赛:让学生选择教材中的一篇散文进行朗读,并评选出最佳朗读者。

第四步:课堂作业

1.选择一篇在学习中感触最深的作品,总结课堂讨论内容,撰写一篇读后感;

2.创作一篇自己的现代散文,应用以上所学写作技巧。

教学反思

本节教学中,通过导入引入话题,从而顺利地过渡到散文的讲解中。

对于学生而言,散文是相对不熟悉的文体,因此讲解部分需要清晰地传达现代散文的概念和特点,以及常用的写作手法,引导学生更好的理解和欣赏现代散文的魅力。

在课堂活动上,小组讨论和朗读比赛充分利用了学生的团队协作能力,发挥了竞赛性质。

但是,在散文创作方面,学生可能需要更多的指导和灵感,可以通过多展示优秀的现代散文作品,激发学生创作的热情。

通过本节教学,学生应该能够更好地理解和欣赏现代散文,并在实践中逐渐掌握现代散文的写作技巧。

送考本课话题——关爱儿童朗读——课文中的名段“谁取的”,“谁不取”,一一从先生的嘴唇上判决下来。

他的每一句话好像一个霹雳,我几乎想包耳朵。

受到这霹雳的人有的脸色惨白了,有的脸色通红了,有的茫然若失了,有的手足无措了,有的哭了,但没有笑的人。

结果是不取的一半,取的一半。

我抽了一口大气,开始想法子来安慰哭的人,我胡乱造出些话来把学校骂了一顿,说它办得怎样不好,所以不取并不可惜。

不期说过之后,哭的人果然笑了,而满足的人似乎有些怀疑了。

我在心中暗笑,孩子们的心,原来是这么脆弱的啊!教他们吃这种霹雳,真是残酷!点评:真切率真的语言、极尽传神的心理描写,“拉家常”式的自然话语,都在不经意中展示着纯真的童心世界。

表现了善良仁慈的丰子恺对纯洁无邪的童真的赞美和对儿童世界的热爱和向往。

链接——生活中的素材2015年12月13日,“星星点灯——关爱留守儿童公益计划”音乐支教上海站完美收官,郑智化携“好声音”刘悦现身助阵,为支教志愿者献上了一场精彩的演出。

歌手郑智化早期以《星星点灯》、《水手》等歌曲红遍大街小巷。

采访中,郑智化自称是个好爸爸,不会让女儿孤单,“我女儿是幸运的,我结婚之后生了这个女儿,我曾经为了她整整一年没有接任何的活动,我比妈妈还像妈妈,因为我知道小孩的成长就是你错过了就再也不会有了。

”他还呼吁:“希望更多的人愿意付出,为留守家庭做一些事,让他们感觉到更多的温暖!”“星星计划”旨在关爱和帮助留守儿童的教育和心理健康,创造性地采用儿童音乐支教形式,用音乐来撒播爱的种子。

此前已有11队明星艺人带队前往各地开展了音乐支教的活动。

背诵——相关名言警句1.游戏是儿童最正当的行为,玩具是儿童的天使。

——鲁迅2.每一个决心献身教育的人,应当容忍儿童的弱点。

——苏霍姆林斯基3.我们发现了儿童有创造力,认识了儿童有创造力,就须进一步把儿童的创造力解放出来。

——陶行知4.要尊重儿童,不要急于对他做出或好或坏的评判。

——卢梭5.儿童不是用规则可以教得好的,规则总是会被他们忘掉的。

2019-2020年高中语文 2.1《送考》教学设计(苏教版选修《现代散文选读》)[学习目标]1. 复习人物描写的作用2. 通过体会文中人物的思想感情,提高感悟和辨析能力3. 体会本文的语言特点以及结构特点[ 学习过程]一 . 作者介绍丰子恺(189 8. 11. 9—1975. 9. 15)原名丰润、丰仁。

浙江崇德人。

19 14年入杭州浙江省第一师范学校,从李叔同学习音乐和绘画。

1918年秋,李叔同在杭州虎跑寺出家,对他的思想影响甚大。

1919年师范学校毕业后,与同学数人在上海创办上海专科师范学校,并任图画教师。

1921年东渡日本学习绘画、音乐和外语。

1922年回国到浙江上虞春辉中学教授图画和音乐,与朱自清、朱光潜等人结为好友。

1924年,文艺刊物《我们的七月》4月号首次发表了他的画作《人散后,一钩新月天如水》。

其后,他的画在《文学周报》上陆续发表,并冠以“漫画”的题头。

自此中国才开始有“漫画”这一名称。

1924年在上海创办立达中学。

1925年成立立达学会,参加者有茅盾、陈望道、叶圣陶、郑振锋、胡愈之等人。

1929年被开明书店聘为编辑。

1931年,他的第一本散文集《缘缘堂随笔》由开明书店出版。

七七事变后,率全家逃难。

解放后曾任中国美术家协会主席、上海中国画院院长、上海对外文化协会副会长等职。

二.主旨分析这是一篇叙事散文,对学生在考试前后的不同神态和心态都做了分析性的叙述,细致而形象的刻画,表现了少男少女的天真、活泼和机灵,又表现了他们在考试的重压下的焦虑和期盼,表达了作者对孩子的同情,揭示了这种考试的弊端。

三.问题探讨丰子恺的散文,率直、朴素、富有人生哲理,状物写人,意趣横生。

课文对这些投考的小学生进行了大量的语言、动作、神态、心理描写。

你认为哪些描写最为生动、形象?并说说你的理由。

明确:①人们全力抗旱的壮观场面令作者感动不已,但是具有强烈好奇心的小孩子却如同不闻不见,这说明了他们幼小年龄就承受着异常沉重的精神压力。