中国政治制度史教学大纲

- 格式:doc

- 大小:96.00 KB

- 文档页数:18

《政治学》教学大纲一、课程基本信息1、课程名称:政治学2、课程类别:专业基础课3、课程学时:具体学时4、课程学分:具体学分二、课程目标通过本课程的学习,使学生对政治学的基本概念、理论和研究方法有系统的了解和掌握,培养学生运用政治学的理论和方法分析和解决政治问题的能力,提高学生的政治素养和思维能力。

具体目标包括:1、知识目标掌握政治学的基本概念、范畴和理论体系。

了解政治制度、政治行为、政治文化等方面的基本内容。

熟悉不同政治思潮和政治学说的主要观点。

2、能力目标能够运用政治学的理论和方法分析现实政治现象和问题。

培养学生的批判性思维和独立思考能力。

提高学生的政治观察、分析和判断能力。

3、素质目标增强学生的政治意识和社会责任感。

培养学生的民主意识、法治观念和公民素养。

促进学生形成正确的政治价值观和政治态度。

三、课程内容1、政治的本质与内涵政治的定义和特征政治与经济、社会、文化的关系2、政治权力与政治权利政治权力的概念、来源和类型政治权利的内涵、保障和实现3、国家与政府国家的起源、本质和职能政府的形式、结构和运行机制4、政治制度宪法制度选举制度政党制度行政制度司法制度5、政治行为政治参与政治沟通政治决策政治监督6、政治文化政治文化的概念和类型政治心理政治思想政治社会化7、国际政治国际政治的基本概念和理论国际关系的主要行为体和运行机制全球治理与国际合作四、教学方法1、课堂讲授系统讲解政治学的基本概念、理论和知识体系。

结合案例和实际问题进行分析和讨论。

2、小组讨论组织学生分组讨论政治热点问题和案例。

培养学生的团队合作和交流能力。

3、课外阅读与报告布置相关的课外阅读任务,要求学生撰写读书报告或心得体会。

4、课堂展示安排学生进行课堂展示,分享自己对某一政治问题的研究和思考。

五、课程考核1、考核方式考试(具体考试形式,如闭卷、开卷等):占总成绩的比例平时成绩(包括作业、课堂表现、小组讨论等):占总成绩的比例2、考试内容基本概念和理论对政治现象和问题的分析和理解运用政治学知识解决实际问题的能力六、教材及参考资料1、教材教材名称,作者,出版社,出版年份2、参考资料参考书籍 1,作者,出版社,出版年份参考书籍 2,作者,出版社,出版年份学术期刊 1学术期刊 2七、课程进度安排|周次|教学内容|教学方法|教学目标||::|::|::|::|| 1 |政治的本质与内涵|课堂讲授、小组讨论|理解政治的定义和特征,掌握政治与其他领域的关系|| 2 |政治权力与政治权利|课堂讲授、案例分析|明确政治权力和政治权利的概念、来源和类型|| 3 |国家与政府(一)|课堂讲授、课堂展示|了解国家的起源和本质,掌握政府的形式|| 4 |国家与政府(二)|小组讨论、课外阅读|熟悉政府的结构和运行机制|| 5 |宪法制度|课堂讲授、实例分析|掌握宪法制度的基本内容和重要性|| 6 |选举制度|课堂讲授、比较研究|理解不同选举制度的特点和运作方式|| 7 |政党制度|小组讨论、观点交流|认识政党制度的类型和作用|| 8 |行政制度|课堂讲授、实地调研(如有条件)|了解行政制度的构成和运行|| 9 |司法制度|案例分析、课堂讨论|掌握司法制度的原则和功能|| 10 |政治行为(一)|课堂讲授、视频辅助|理解政治参与的形式和意义|| 11 |政治行为(二)|小组讨论、模拟实验|掌握政治沟通和决策的过程和方法|| 12 |政治文化(一)|课堂讲授、文化比较|明确政治文化的概念和类型|| 13 |政治文化(二)|课外阅读、报告撰写|了解政治心理和思想的形成和影响|| 14 |国际政治(一)|课堂讲授、国际关系分析|掌握国际政治的基本概念和理论|| 15 |国际政治(二)|小组讨论、热点追踪|熟悉国际关系的行为体和运行机制|| 16 |课程总结与复习|课堂讲授、答疑解惑|系统复习课程知识,准备考试|八、教学注意事项1、注重理论联系实际,引导学生关注现实政治问题,培养学生的分析和解决问题的能力。

中国政治制度史教案教案:中国政治制度史教学内容:中国政治制度史教学目标:1. 了解中国政治制度的发展历程;2. 掌握中国古代政治制度的基本特点;3. 分析中国现代政治制度的演变过程;4. 理解中国政治制度对国家发展的影响。

教学重点:1. 中国古代政治制度的发展和特点;2. 中国现代政治制度的演变过程。

教学难点:1. 理解中国政治制度对国家发展的影响;2. 分析中国现代政治制度的演变过程。

教学准备:1. 教材:相关历史资料、教科书;2. 多媒体设备。

教学过程:一、导入(5分钟)通过提问引导学生了解中国政治制度对国家发展的重要性,并了解他们对中国政治制度史的基础知识。

二、中国古代政治制度(20分钟)1. 讲解中国古代政治制度的发展历程;2. 分析中国古代政治制度的基本特点,包括封建制度、皇帝制度以及科举制度等。

三、中国现代政治制度的演变(25分钟)1. 分析中国现代政治制度的演变过程,包括辛亥革命、北洋政府、国共内战和中华人民共和国的建立等;2. 探讨中国现代政治制度的基本特点,包括人民代表大会制度、党的领导制度以及政治决策和实施等;四、中国政治制度对国家发展的影响(15分钟)1. 分析中国政治制度对国家发展的影响,包括政治稳定、社会团结、经济发展等方面;2. 引导学生思考中国政治制度的优势和不足,并对其未来发展提出自己的看法。

五、概括与总结(5分钟)对学生进行回顾与总结,强化对中国政治制度史的理解和掌握。

六、课堂小结(5分钟)通过小结,检验学生对课堂内容的掌握情况,并对存在的问题进行解答。

教学延伸:学生可以通过阅读相关历史资料、参观博物馆等途径进一步了解中国政治制度史的相关知识,加深对中国政治制度发展的认知。

教学方式:1. 讲授与互动结合:通过讲解与提问,引导学生积极参与讨论与思考;2. 视频与图片展示:使用多媒体设备播放相关视频和展示相关图片,使学生更加直观地了解中国政治制度史。

教学评价:1. 学生的参与度和课堂表现;2. 学生对中国政治制度史的理解和掌握程度;3. 学生对中国政治制度发展的思考和观点的表达能力。

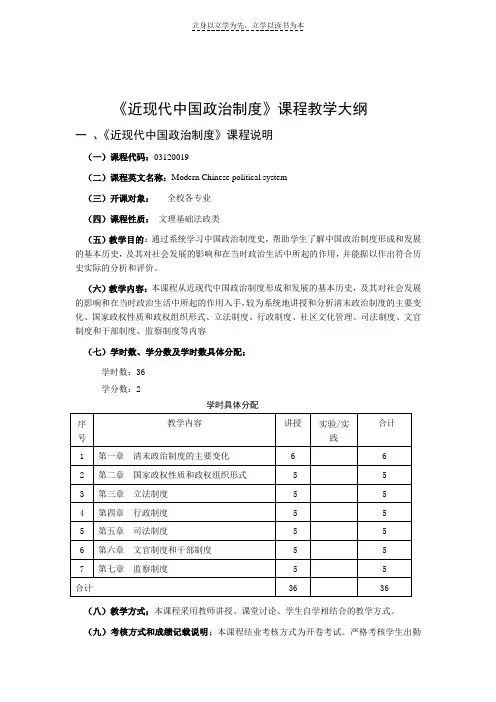

《近现代中国政治制度》课程教学大纲一、《近现代中国政治制度》课程说明(一)课程代码:03120019(二)课程英文名称:Modern Chinese political system(三)开课对象:全校各专业(四)课程性质:文理基础法政类(五)教学目的:通过系统学习中国政治制度史,帮助学生了解中国政治制度形成和发展的基本历史,及其对社会发展的影响和在当时政治生活中所起的作用,并能据以作出符合历史实际的分析和评价。

(六)教学内容:本课程从近现代中国政治制度形成和发展的基本历史,及其对社会发展的影响和在当时政治生活中所起的作用入手,较为系统地讲授和分析清末政治制度的主要变化、国家政权性质和政权组织形式、立法制度、行政制度、社区文化管理、司法制度、文官制度和干部制度、监察制度等内容(七)学时数、学分数及学时数具体分配;学时数:36学分数:2学时具体分配(八)教学方式;本课程采用教师讲授、课堂讨论、学生自学相结合的教学方式。

(九)考核方式和成绩记载说明;本课程结业考核方式为开卷考试。

严格考核学生出勤情况,达到学籍管理规定的旷课量取消考试资格。

综合成绩根据平时成绩和期末成绩评定,采取平时形成性考核(占40%)和期末终结考核(占60%)相结合的方式。

二、讲授大纲与各章的基本要求第一章清末政治制度的主要变化教学要点:掌握和了解清末政治制度的主要变化;军事制度、行政机构、教育制度及法律制度的变化教学时数:6教学内容第一节军事制度的改革第二节行政机构的改革第三节“宪法大纲”和资政院咨议局第四节教育制度的改革第五节法律制度的变化考核要求:识记基本概念;领会基本理论;熟练应用基本概念和基本理论。

第二章国家政权性质和政权组织形式教学要点:掌握和了解近现代各阶段政府的国家政权性质和政权组织形式。

教学时数:5教学内容第一节南京临时政府的国家政权性质和政权组织形式南京临时政府国家政权性质;南京政府国家政权组织形式。

第二节北洋政府的国家政权性质和政权组织形式北洋临时政府国家政权性质;北洋政府政权管理形式。

中国政治制度史纲中国政治制度的演变可以追溯到古代,经历了数千年的历史长河。

从封建制度到现代社会主义制度,中国政治制度的发展经历了多次转型和变革。

以下是中国政治制度史纲的主要内容。

古代封建制度(公元前221年-公元1911年)古代中国的政治制度以封建制度为主导,国家的统治者被封印为王或皇帝。

这个制度的核心是“天命”和“天子至圣”,意味着统治者的合法性来自于天命而不是人民。

中国古代封建制度的经典工具是儒家思想。

儒家思想在封建统治下被广泛应用,强调家庭伦理、君主与臣子的关系和社会等级制度。

这也使得地方政权、封建土地制度以及官僚制度成为封建政治的重要组成部分。

近代中国的政治制度(1912年-1949年)1911年辛亥革命后,中国废除了封建制度,并建立了近代国家政权。

像孙中山和蒋介石这样的领导人致力于建立民主制度,提出了“三民主义”和国民党(Kuomintang)的政治理念。

民主制度在这一时期得到了推广,中国建立了民国政府并实行了普选制度。

然而,由于战乱和内部冲突,这一时期的政治制度经历了多次变革和动荡。

中国共产党执政时期(1949年至今)1949年中华人民共和国的建立标志着中国共产党的执政时期的到来。

中国共产党领导下的政治制度以社会主义制度为基础,强调人民民主和无产阶级专政。

这一时期的政治制度以中央集权为特征,国家权力高度集中在中国共产党的领导下。

党的决策机构——中央政治局和中央委员会是最高权力机关,决策会议则是党内决策的最高体现。

此外,中国还建立了全国人民代表大会和各级人民代表大会,以实现人民代表大会制度。

中国政治制度的发展是与经济和社会变革紧密相连的。

改革开放以后,中国在经济和社会方面发生了巨大的变革,并开始引入市场经济和外国投资。

这也促使政治制度改革的推进,以适应新的社会需求。

总结而言,中国政治制度在漫长的历史演变中经历了从封建制度到现代社会主义制度的转变。

无论是封建制度还是近代民主制度,还是社会主义制度,中国政治制度的发展都在不断适应着中国的特殊国情并与其经济和社会进步相一致。

《中国政治制度史》教学大纲一、教学目的与教学任务《中国政治制度史》是行政管理专业的一门专业基础课和选修课,同时也是国家开放大学的一门非统设课。

《中国政治制度史》课程作为行政管理专业的一门专业基础课和选修课,课程教学目的是:通过学习中国政治制度史,使学生了解中国政治制度形成和发展的基本历史,掌握中国政治制度发展的基本脉络,在基本理论、基本知识、学习能力、分析能力的培养上有所提升,对当代中国政治制度及政治体制改革有比较清醒的认识。

本课程的教学任务是:通过考察中国历史发展的各阶段中各阶级间的关系、力量对比以及各阶级在国家政权中所占的不同地位,使学生全面了解各个时期国家组织结构形式,职、权、责、利的划分和运用,国家体制以及行政、立法、司法、军事、监察、人事、民族等方面的典章制度的形成和执行情况。

通过该课程的讲授,使行政管理专业专科生通过系统学习中国政治制度史,能够从整体上了解中国政治制度形成和发展的基本历史,掌握中国政治制度发展的基本脉络,初步学会独立运用所学基本理论与政治制度知识分析问题和解决问题的能力,对当前的中国政治制度及政治体制改革有较清醒的认识。

从而使学生能够在基本理论、基本知识、基本技能、创新能力培养上均有提升。

二、课程关系与教学要求与《中国政治制度史》教学相衔接的课程,分为先修课程与后续课程。

先修课程为《政治学原理》、《简明中国古代史》,后续课程有《当代中国政治制度》课程等。

本课程教学的基本要求:1、通过学习《中国政治制度史》课程,要使学生掌握中国政治制度史的基础知识,将历代典章制度置于当时的社会经济结构、阶级关系和政治局势中进行辨析和探索,学会分析研究不同历史阶段的国家政治制度的基本理论和方法,学习历史分析和掌握研究型思维方式。

2、适应开放教育学生自主学习的模式,在课程的难度、进度和重点内容上做适当安排。

3、对课程结构的各教学要点提出明确的教学要求和学习重点,以便于组织教学和学生自主学习。

政史学习教育提纲1. 目的和背景本教育提纲旨在帮助学生系统研究政治和历史知识,培养他们的综合素质和批判思维能力。

政史研究既有助于学生对社会和国家的了解,也能够培养他们对于公民责任和社会参与的意识。

2. 教学目标2.1 帮助学生掌握政治和历史概念,并能理解其在现实世界中的应用;2.2 培养学生对政治制度和历史事件的批判性思考能力;2.3 培养学生的信息搜索、整理和分析能力,使其能够独立进行研究和研究;2.4 提高学生的团队合作和表达能力,培养他们的领导才能。

3. 教学内容3.1 政治研究3.1.1 政治制度的基本概念和分类;3.1.2 国家组织结构和政府职能;3.1.3 公民权利和义务;3.1.4 政治文化和政治参与。

3.2 历史研究3.2.1 世界历史的重要事件和发展趋势;3.2.2 国家历史的重要事件和发展阶段;3.2.3 个人和团体在历史进程中的作用;3.2.4 历史上的文化交流和变革。

4. 教学方法4.1 多媒体教学:运用多媒体技术呈现政治和历史的相关内容,增加学生的研究兴趣;4.2 小组合作研究:组织学生进行小组讨论和合作项目,培养团队合作和表达能力;4.3 实地考察:组织学生参观相关政府机构和历史遗址,增强实践体验和感受;4.4 课堂辩论:组织学生进行政治和历史主题的辩论活动,培养批判思维和表达能力。

5. 教学评估5.1 平时表现评估:结合学生的课堂表现、作业完成情况和合作能力评估学生的综合表现;5.2 考试评估:组织定期考试,测试学生对政治和历史知识的掌握程度;5.3 项目评估:以小组合作项目为评估依据,评价学生的团队合作和领导才能。

6. 教学资源6.1 教材:选用权威的政治和历史教材,满足教学要求;6.2 多媒体设备:提供展示多媒体内容所需的投影仪、电脑等设备;6.3 实地考察资源:联系相关政府机构和历史遗址,安排实地考察活动;6.4 图书馆和网络资源:提供学生查找和研究政治和历史资料的资源。

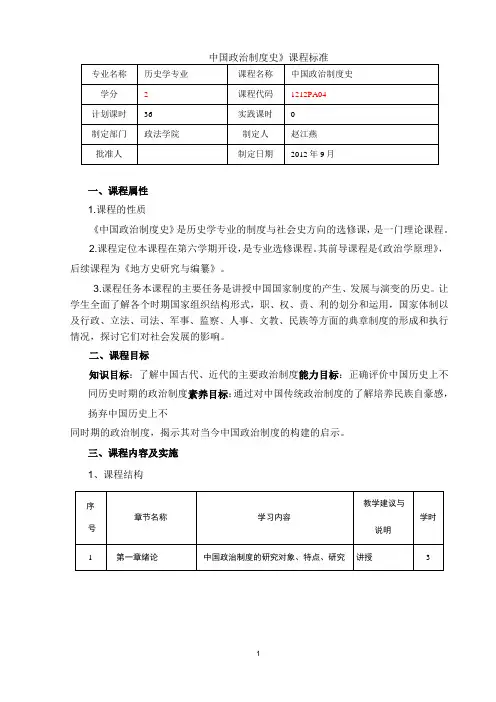

一、课程属性

1.课程的性质

《中国政治制度史》是历史学专业的制度与社会史方向的选修课,是一门理论课程。

2.课程定位本课程在第六学期开设,是专业选修课程。

其前导课程是《政治学原理》,后续课程为《地方史研究与编纂》。

3.课程任务本课程的主要任务是讲授中国国家制度的产生、发展与演变的历史。

让学生全面了解各个时期国家组织结构形式,职、权、责、利的划分和运用,国家体制以及行政、立法、司法、军事、监察、人事、文教、民族等方面的典章制度的形成和执行情况,探讨它们对社会发展的影响。

二、课程目标

知识目标:了解中国古代、近代的主要政治制度能力目标:正确评价中国历史上不同历史时期的政治制度素养目标:通过对中国传统政治制度的了解培养民族自豪感,扬弃中国历史上不

同时期的政治制度,揭示其对当今中国政治制度的构建的启示。

三、课程内容及实施

1、课程结构

四、教学条件

1、教学设备

2、教学师资

3、教材与参考资料

教材:韦庆远柏桦主编.《中国政治制度史》,中国人民大学出版社,2005年5月第二版

参考资料:

[1]白钢主编.《中国政治制度史》,天津人民出版社

[2]杨阳主编.《中国政治制度史纲要》,中国政法大学出版社

4、教学资源精品课程网站,多媒体课件,现场投影设备等。

五、考核评价

本课程过程考核占40%,期末考试占60%,过程考核的成绩根据此项内容学习任务的完成情况综合而成;期末考试以综合考试为主,主要考察学生的综合知识与技能掌握及素质情况。

《中国政治制度史》课程教学大纲第一部分课程教学基本要求通过本课程教学,使学生掌握中国政治制度史所涉及的基本概念、基本原理、基本知识和基本技能。

在教学过程中,有关的知识体系按不同程度分三个层次做出要求。

了解:要求学员知道这部分内容。

一般掌握:要求学员对这部分内容能够理解。

重点掌握:要求学员对这部分内容能够深入理解并熟练掌握,同时能将所学知识应用到实践当中。

通过该课程的讲授,使学生能对已有历史知识深化,初步学会独立运用所学基本理论与政治制度知识分析问题和解决问题的能力。

第二部分各章教学内容及教学要求导论(建议2课时)一、教学目的通过本章学习,掌握中国政治制度史的研究对象、研究现状、研究方法,了解政治制度这一概念与行为主义政治学中政治系统、政治体系一类概念的区别,了解学习中国政治制度史的现实意义。

二、教学内容与要求㈠掌握政治制度的概念和政治制度史在政治学中的地位。

㈡了解中国政治制度史研究状况和方法。

㈢了解中国古代和近现代政治制度的基本性质、特点与史料。

第一章国家起源的相关理论问题(建议3课时)一、教学目的通过本章学习,了解国家的概念,以及判定国家产生的主要标准;了解摩尔根分析模式在解释中国国家起源问题上存在的局限性;掌握酋邦模式、氏族模式、征服模式、说服模式的理论原理,掌握不同的国家起源模式可能对早期国家心态造成的影响。

二、教学内容与要求1.假说与国家起源问题的研究。

2.国家定义与前国家时期的政治组织。

3.走向国家形态的动力与早期国家类型。

第二章中国国家的起源(建议3课时)一、教学目的通过本章学习,结合文献记载的三皇五帝的传说以及相关考古发现,对我国史前时期的原始族群、聚落分布有初步的了解。

掌握活跃于中原地区的华夏集团、东夷集团联合体的政治组织的基本情况,认识战争在推进我国早期国家形成中的作用,理解我国早期国家形态的独特性。

二、教学内容与要求1.传说时代的中国先民。

2.传说时代的政治组织。

3.中国国家的起源及类型。

《中国古代政治制度史论》教学大纲一、课程基本信息1.课程中文名称:中国古代政治制度史论2.课程类别:限选3.适用专业:历史学、政治学4.课程地位:一般5.总学时:36学时6.总学分:2分7.先修课程:中国古代史二、课程目标通过教学,使学生了解中国古代政治制度史的研究对象、研究范围及特点;认识皇帝制度、法律制度、宦官制度、职官的选任制度等产生、发展、演变的规律及其特点,提高学生解读和研究中国古代政治制度的能力。

三、课程内容第一章中国古代政治制度史的研究对象及特点(2学时)[教学目的与要求]通过教学,使学生认知中国古代政治制度史的研究对象、研究范围、研究现状和中国古代政治制度史的特点。

第一节中国古代政治制度史的研究对象及范围一、研究对象二、研究范围三、研究现状第二节中国古代政治制度史的特点第二章王权制度(4学时)[教学目的要求]通过讲授王权制度,使学生了解制约夏商周王权的多种因素、王权继承制度和先秦时期王权制度的特点。

第一节夏商周的王权制度一、王的职权二、制约王权的因素三、王位继承制度第二节春秋战国时期的王权制度一、王权的强化二、“君临之术”理论的出现第三节先秦时期王权制度的特点第三章皇帝制度(10学时)[教学目的要求]通过学习,使学生了解皇帝的名号制度、皇位继承制度、后宫与服御制度及皇帝制度的特点。

第一节皇帝的名号及皇位继承制度一、皇帝的名号制度二、皇位继承制度第二节后宫与服御制度一、后宫与外戚制度二、服御与礼仪制度第三节皇帝制度的终结及特点一、皇帝制度的终结二、皇帝制度的特点第四章宦官制度(6学时)[教学目的与要求]通过教学,使学生掌握中国宦官制度产生发展的过程、宦官的职掌范围、宦官窃权干政的原因及宦官制度的基本特征。

第一节宦官制度产生发展的过程第二节宦官称谓、职掌及窃权干政一、宦官称谓、来源及职掌二、宦官窃权干政第三节宦官制度的基本特征第五章古代职官的选任制度(4学时)[教学目的与要求]通过教学,使学生了解古代职官选任的五个阶段,科举制的发展、衰落的过程,理解正途考选与异途选任。

中国政治制度史一、课程说明课程编号:430128Z10课程名称(中/英文):中国政治制度史/History of China's political system 课程类别:选修学时/学分:32/2先修课程:中国古代史适用专业:行政管理教材、教学参考书:教材:中国政治制度史,韦庆远主编,高等教育出版社,1992年。

参考书:中国政治制度史,候力主编,中国人民大学出版社,2009年。

二、课程设置的目的意义目的:为了使学生了解中国历史上政治制度的变革与沿袭,并加以科学而客观的认识和评价,从而加深对当前国际国内政治制度的认识,认识到当前社会主义制度的优越性与政治体制改革的必要性。

充实学生的专业知识和完善其知识结构,为学生打下比较坚实和丰厚的知识基础,扩展学生的专业素质。

意义:中国政治制度史课程的设置,有利于继承和发扬中国优秀的政治文化,确立中国政治制度在世界政治中的地位;有利于了解政治制度与国家、政权、社会之间的关系,增强忧患意识,提高认识事物和分析事物的能力。

三、课程的基本要求第1章:理解:中国古代政治制度当中的两个要点;中国古代政治制度当中的三个不可解决的矛盾;近年来中国政治制度史的研究概况及参考资料;学习中国政治制度史的意义。

掌握:中国政治制度史的研究对象;中国政治制度史的定义;学习中国政治制度史的方法。

第2章:理解:原始氏族社会组织、酋邦制;商代内服官的类别、士人与国家的关系、儒家模式控制型政府的特征;中西政治制度的碰撞和抗争、晚清政治制度变革的启示。

掌握:部落联盟、霸主专制到君主专制的发展过程;晚清政府新政的主要内容。

第3章:理解:霸主的权力体现形式;王权的形成和发展及体现形式;皇帝制度的特点;皇位继承人的选用标准和条件;皇权的行使方式. 宗室制度;君主专制政体转向君主立宪政体的失败试验。

掌握:中央集权制度的形成及特点;皇帝名位制度的主要内容及其特点;后妃专权与外戚政治的特点;宦官专权的政治局面。

《中国政治制度史》教学大纲【说明】课程名称:中国政治制度史学时数及学分:周3 × 18 周= 54 学时 3学分教材:《中国政治制度史》(二版)韦庆远柏桦编著课程的目的和任务:使学生掌握中国政治制度发展的一般线索以及相关典章制度的必要历史知识;在此基础之上,初步了解中国政治制度研究的基本方法,重要学术论著、研究者和最新研究动态;培养专业意识、学习历史分析和掌握研究型思维方式。

有关教法的原则性建议:对该课的学习,不应仅满足于结构形式上的图解和演变过程的缕述,而应将历代制度置于当时的社会经济结构、阶级关系和政治局势中进行辨析和探索。

通过该课的学习,应达到分析总结和借鉴历史经验教训的目的。

【本文】绪论教学目的:了解中国政治制度的研究对象、特点、研究现状、重要文献、意义及方法。

教学方法:讲述法讲解法教学手段:比较法图示法授课时数:4课时内容要点:一、中国政治制度史研究的对象中国历史上的政治活动、政治状况、政治思想学说二、中国政治制度史的特点君主专制、宗法血缘、政权神权的结合、政治制度与伦理道德贵族特权与官僚政治、行政权力包揽一切、等级差别、因俗而治三、中国政治制度史的研究和参考书1、研究概况早期研究、近现代研究、新中国的研究2、参考资料经书诸子类、正史会要类、政书典章诏令类、工具书类、研究考论类、档案方志类、野史笔记类四、学习中国政治制度史的意义和方法1、学习中国政治制度史的意义继承发扬优秀的政治文化、增强忧患意识、提高认识分析问题的能力、充实专业知识、完善知识结构2、学习中国政治制度史的方法学以致用、正确的历史观和方法论作业与思考:1、中国政治制度史的研究对象是什么?2、学习和掌握中国政治制度史知识有什么理论和实践意义?3、名词解释:官僚政治《三通》政书会要【参考书目】1、韦庆远王德宝主编《中国政治制度史》高教出版社,1992年。

2、[美]戴维·S·兰德斯《国富国穷》新华出版社,2001年。

重庆师范大学课程教学大纲课程名称:_中国政治制度史适用专业:_历史教育、考古与博物馆学课程类别:理论课制定时间: 2005年4月教务处制《中国政治制度史》课程教学大纲(1996年制度,2005年修订)一、课程代码:12130102二、英文名:三、课程类别:专业选修课四、先修课程:中国古代史、中国近代史五、学分:2分六、学时:30七、课程概述:本课程讲述中国从奴隶社会政治制度的建立到封建社会结束时期的政治制度。

以历史发展线索为纲,以具体的政治制度为目,详细地讲述中国古代政治制度的建立、发展和演变的全过程。

解释中国古代的中央和地方管理体制;从察举制到九品中正制再到科举制的官吏选拔制度;中国古代律令等法律制度的建立和演变;中国古代军事管理体制;人治社会中统治政治的基本特征;王位和皇位继承制度的确立方式及演变;宗室和后宫制度的基本特征和不同时代的不同表现形式;等等。

从而揭示中国从奴隶社会到封建社会各种政治制度的基本特征和演变规律。

扩在和加深学生的知识广度和深度。

八、教学目的:1、了解并熟知中国古代政治制度产生的历史背景、社会条件和基本特征。

2、分析和掌握各项具体政治制度出现的时代因素、演变的历史过程、各个时期的具体特征和作用影响。

3、结合历史史实,认识各项政治制度产生的必然性偶然性,从而解读不同政治制度的时代功能。

九、教学方法:1、用政治学、历史学、社会学的方法研究、讲解每个历史时空的政治组织的构架、政治文化的变迁、政治运作的规则和机制的变化以及社会权力结构的变化理路。

2、运用制度主义、历史主义的方法既勾勒出中国政治制度史的概观,又彰显出中国政治制度的特色和核心问题。

3、用辨证唯物主义和历史唯物主义的方法正确地认识和评价各种制度的作用和意义。

十、教学基本内容及学时分配第一章前封建时代和封建时代(三课时)第一节前封建时代第二节封建时代的过渡——夏第三节封建时代的确立——商第四节封建制的盛世——西周第二章“官僚”帝国的时代——从春秋战国到秦汉(三课时)第一节官僚制帝国时代的过渡——春秋战国第二节法家帝国——秦第三节王霸之道——两汉第三章贵族与皇权——三国、魏晋南北朝第一节三国,贵族政治浮出水面(三课时)第二节九品中正制和“户调式”与门阀政治第三节门阀政治阴影下的西晋分封复古第四节央机构的权力制衡与职能分工的初现第五节地方官制与行政区划的演变第六节军队私人化的走向第七节阀政治的政治文化与门阀政治的末路第四章考试帝国——隋唐(五课时)第一节隋朝的创制第二节三省门部和集体宰相体制第三节科举制度第四节唐代的官吏作用考核制度第五节隋唐时期的监察体系第六节府兵制及其畸变第七节隋唐的地方政府体制第八节隋唐的司法制度第九节中唐决策机制的变化以及宦官专权的原因第五章军阀政体——五代十国(一课时)第一节武化结构与秩序第二节失掉了文治精神的文官体系第三节缺之道德维系导致的制度性动荡第六章精致繁复的网状王国——两宋(三课时)第一节繁复的中央行政机构第二节宋代的地方官制第三节宋代的科举与学校制度第四节宋代官员的人事制度第五节宋朝的兵制第七章草原帝国——金、元(三课时)草原帝国(上)——金朝第一节金朝的政府特色第二节猛安谋克制度草原帝国(下)——元朝第一节元朝的大汗和皇帝制度第二节元朝的中央行政体系以及决策机制第三节元朝的地方行政系统第四节投下分封建度第五节社会等级与政治文化第六节元朝的兵制第八章绝对王权——明、清(1860年之前)(三课时)绝对王权(上)——明朝第一节政治中枢的变迁第二节明代的中央行政机构第三节明代的地方行政体系第四节明代的学校与科举制度第五节明朝的兵制第六节明朝皇室的特务机构第七节明朝的监察制度第八节明朝独特的宗藩制度绝对王权(下)——清朝(1840年之前)(三课时)第一节清代的中枢决策及其机构第二节清朝的皇位继承制度第三节清代的内务府和太监机构第四节清代的中央行政机构第五节清朝的八旗绿营兵制第六节清朝的朝贡和理藩体系第七节清代的地方行政及其运作第九章转型的阵痛——晚清(三课时)第一节清朝政治格局的转换第二节勇营制度和新式海军第三节总理衙门和总税务司第四节戊戌维新变革的制度意义参考书目资料部分:1、二十五史2、司马光:《资治通鉴》3、杜佑:《通典》4、郑樵:《通志》5、马端临:《文献通考》6、赵翼:《廿二史札记》7、钱大昕:《廿二史考异》8、黄本骥:《历代职官表》专著部分:1、[美]道格拉斯·C·诺思.制度、制度变迁与经济绩效.上海:上海三联书店,19942、王国维.观堂集林.第一卷.北京:中华书局,19593、田昌五.古代社会形态研究,天津:天津人民出版社,19804、李学勤主编,中国古代文明与国家形成研究,昆明:云南人民出版社,19975、许倬云,西周史,北京:三联书店,20016、吴恩裕,中国国家起源的问题,上海:上海人民出版社,19567、恩格斯,家庭、私有制和国家的起源,见马克思恩格斯选集,第4卷,北京,人民出版社,19958、钱杭,周代宗法制度史研究,上海:学林出版社,19859、霍布斯,论国家,北京:商务印书馆,198610、张光直,中国青铜时代,北京:三联书店,199911、张秉楠,商周政体研究,沈阳:辽宁人民出版社,198712、[美]乔纳森·哈斯著,罗林平等译,史前国家的演进,北京:求实出版社,198813、[德]罗曼·赫尔佐克著,赵蓉恒译,古代的国家起源和统治形式,北京:北京大学出版社,199814、瞿兑之、苏晋仁,两汉县政考,北京:中国联合出版公司,194415、曾资生,两汉文官制度,北京:商务印书馆,194116、安作璋,秦汉官制史稿,济南:齐鲁书社,198517、白钢主编,中国政治制度通史,北京:人民出版社,199618、陶希圣等,秦汉政治制度,上海:商务印书馆193619、阎步克,察举制度变迁史搞,沈阳:辽宁大学出版社,199720、祝总斌,两汉魏晋南北朝宰相制度研究,北京:中国社会科学出版社,199021、王素,三省制略论,济南:齐鲁书社,198622、唐长孺,九品中正制度试释,武汉:武汉大学编译委员会,195123、田余庆,东晋门阀政治,北京:北京大学出版社,198924、陈寅恪,隋唐制度渊源略考,北京:中华书局,196325、沈任远,隋唐政治制度,台北:台湾商务印书馆,196726、岑仲勉,府兵制度研究,上海:上海人民出版社,195727、吴宗国,唐代科举制度研究,沈阳:辽宁大学出版社,199728、毛汉光,中国中古政治史论,上海:上海书店出版社,200229、范文澜,中国通史简编,修订本,北京:人民出版社,196530、杨树藩,宋代中央政治制度,台北:台湾商务印书馆,197731、王曾瑜,宋代兵制初探,北京:中华书局,198332、诸葛忆兵,宋代宰铺制度研究,北京:中国社会科学出版社,200033、邓广铭,王安石,北京:人民出版社,197534、叶坦,大变法,北京:三联书店,199635、许凡,元代吏制研究,北京:劳动人事出版社,198736、李治安,元代分封制度研究,天津:天津古籍出版社,199237、杨树藩,元代中央政治制度,台北:台湾商务印书馆,197838、[法]雷纳·格鲁塞,蒙古帝国史,北京:商务印书馆,198939、[苏]符拉基米尔佐夫,蒙古社会制度史,北京:中国社会科学出版社,198040、黄仁宇,万历十五年,北京:中华书局,198241、杨树藩,明代中央政治制度,台北:台湾商务印书馆,197842、孟森,明史讲义,上海:上海古籍出版社,200243、苗棣,魏忠贤专权研究,北京:中国社会科学出版社,199444、张德泽,清代国家机关考略,北京:中国人民大学出版社,198145、刘子扬,清代地方官制考,北京:紫禁城出版社,198846、商衍鎏,清代科举考试述录,北京:三联书店,195847、郭建,帝国缩影——中国历史上的衙门,上海:学林出版社,199948、张仲礼,中国绅士——关于其在19世纪中国社会的作用研究,上海:上海社会科学院出版社,199149、樊百川,清季的洋务新政,上海:上海书店,200350、[美]孔飞力,中华帝国晚期的叛乱及其敌人,北京:中国社会科学出版社,199051、张鸣,梦醒与嬗变——戊戌百年沉思,北京:北京燕山出版社, 199852、[美]费正清,剑桥晚清中国史,北京:中国社会科学出版社,198553、侯宜杰,二十世纪初中国政治改革风潮,北京:人民出版社,199354、萧公权,近代中国与新世界:康为变法与大同思想研究,南京:江苏人民出版社,199755、瞿同祖,清代地方政府,北京:法律出版社,200356、钱穆,中国历代政治得失,北京:三联书店,200157、阎步克,品位与职位,北京:中华书局,200258、余华青,中国宦官制度史,上海:上海人民出版社,199359、朱子彦,宦官制度研究,上海:华东师范大学出版社,1998。

中国政治制度史教学大纲《中国政治制度史》教学大纲【说明】课程名称:中国政治制度史学时数及学分:周3 × 18 周= 54 学时 3学分教材:《中国政治制度史》(二版)韦庆远柏桦编著课程的目的和任务:使学生掌握中国政治制度发展的一般线索以及相关典章制度的必要历史知识;在此基础之上,初步了解中国政治制度研究的基本方法,重要学术论著、研究者和最新研究动态;培养专业意识、学习历史分析和掌握研究型思维方式。

有关教法的原则性建议:对该课的学习,不应仅满足于结构形式上的图解和演变过程的缕述,而应将历代制度置于当时的社会经济结构、阶级关系和政治局势中进行辨析和探索。

通过该课的学习,应达到分析总结和借鉴历史经验教训的目的。

【本文】绪论教学目的:了解中国政治制度的研究对象、特点、研究现状、重要文献、意义及方法。

教学方法:讲述法讲解法教学手段:比较法图示法授课时数:4课时内容要点:一、中国政治制度史研究的对象中国历史上的政治活动、政治状况、政治思想学说二、中国政治制度史的特点君主专制、宗法血缘、政权神权的结合、政治制度与伦理道德贵族特权与官僚政治、行政权力包揽一切、等级差别、因俗而治三、中国政治制度史的研究和参考书1、研究概况早期研究、近现代研究、新中国的研究2、参考资料经书诸子类、正史会要类、政书典章诏令类、工具书类、研究考论类、档案方志类、野史笔记类四、学习中国政治制度史的意义和方法1、学习中国政治制度史的意义继承发扬优秀的政治文化、增强忧患意识、提高认识分析问题的能力、充实专业知识、完善知识结构2、学习中国政治制度史的方法学以致用、正确的历史观和方法论作业与思考:1、中国政治制度史的研究对象是什么?2、学习和掌握中国政治制度史知识有什么理论和实践意义?3、名词解释:官僚政治《三通》政书会要【参考书目】1、韦庆远王德宝主编《中国政治制度史》高教出版社,1992年。

2、[美]戴维·S·兰德斯《国富国穷》新华出版社,2001年。

《近现代中国政治制度》课程教学大纲一、《近现代中国政治制度》课程说明(一)课程代码:03120019(二)课程英文名称:Modern Chinese political system(三)开课对象:全校各专业(四)课程性质:文理基础法政类(五)教学目的:通过系统学习中国政治制度史,帮助学生了解中国政治制度形成和发展的基本历史,及其对社会发展的影响和在当时政治生活中所起的作用,并能据以作出符合历史实际的分析和评价。

(六)教学内容:本课程从近现代中国政治制度形成和发展的基本历史,及其对社会发展的影响和在当时政治生活中所起的作用入手,较为系统地讲授和分析清末政治制度的主要变化、国家政权性质和政权组织形式、立法制度、行政制度、社区文化管理、司法制度、文官制度和干部制度、监察制度等内容(七)学时数、学分数及学时数具体分配;学时数:36学分数:2学时具体分配序号教学内容讲授实验/实践合计1 第一章清末政治制度的主要变化 6 62 第二章国家政权性质和政权组织形式 5 53 第三章立法制度 5 54 第四章行政制度5 55 第五章司法制度 5 56 第六章文官制度和干部制度 5 57 第七章监察制度 5 5 合计36 36 (八)教学方式;本课程采用教师讲授、课堂讨论、学生自学相结合的教学方式。

(九)考核方式和成绩记载说明;本课程结业考核方式为开卷考试。

严格考核学生出勤情况,达到学籍管理规定的旷课量取消考试资格。

综合成绩根据平时成绩和期末成绩评定,采取平时形成性考核(占40%)和期末终结考核(占60%)相结合的方式。

二、讲授大纲与各章的基本要求第一章清末政治制度的主要变化教学要点:掌握和了解清末政治制度的主要变化;军事制度、行政机构、教育制度及法律制度的变化教学时数: 6教学内容第一节军事制度的改革第二节行政机构的改革第三节“宪法大纲”和资政院咨议局第四节教育制度的改革第五节法律制度的变化考核要求:识记基本概念;领会基本理论;熟练应用基本概念和基本理论。

《中国政治制度史》教学大纲【说明】课程名称:中国政治制度史学时数及学分:周3 × 18 周= 54 学时 3学分教材:《中国政治制度史》(二版)韦庆远柏桦编著课程的目的和任务:使学生掌握中国政治制度发展的一般线索以及相关典章制度的必要历史知识;在此基础之上,初步了解中国政治制度研究的基本方法,重要学术论著、研究者和最新研究动态;培养专业意识、学习历史分析和掌握研究型思维方式。

有关教法的原则性建议:对该课的学习,不应仅满足于结构形式上的图解和演变过程的缕述,而应将历代制度置于当时的社会经济结构、阶级关系和政治局势中进行辨析和探索。

通过该课的学习,应达到分析总结和借鉴历史经验教训的目的。

【本文】绪论教学目的:了解中国政治制度的研究对象、特点、研究现状、重要文献、意义及方法。

教学方法:讲述法讲解法教学手段:比较法图示法授课时数:4课时内容要点:一、中国政治制度史研究的对象中国历史上的政治活动、政治状况、政治思想学说二、中国政治制度史的特点君主专制、宗法血缘、政权神权的结合、政治制度与伦理道德贵族特权与官僚政治、行政权力包揽一切、等级差别、因俗而治三、中国政治制度史的研究和参考书1、研究概况早期研究、近现代研究、新中国的研究2、参考资料经书诸子类、正史会要类、政书典章诏令类、工具书类、研究考论类、档案方志类、野史笔记类四、学习中国政治制度史的意义和方法1、学习中国政治制度史的意义继承发扬优秀的政治文化、增强忧患意识、提高认识分析问题的能力、充实专业知识、完善知识结构2、学习中国政治制度史的方法学以致用、正确的历史观和方法论作业与思考:1、中国政治制度史的研究对象是什么?2、学习和掌握中国政治制度史知识有什么理论和实践意义?3、名词解释:官僚政治《三通》政书会要【参考书目】1、韦庆远王德宝主编《中国政治制度史》高教出版社,1992年。

2、[美]戴维·S·兰德斯《国富国穷》新华出版社,2001年。

3、白钢:《中国政治制度史》,天津人民出版社,1991年。

4、刘泽华:《专制权力与中国社会》,吉林文史出版社,1988年。

5、[古希腊]亚里士多德《政治学》商务印书馆,1997年。

第一章中国政治制度的形成和发展历程教学目的:了解中国文明的起源与中国古代政治制度的发展历程。

教学方法:讲述法讲解法教学手段:比较法讨论法图示法授课时数:6课时内容要点:第一节原始社会出现的政治制度萌芽一、三皇五帝三皇、五帝、游团、酋邦制、尧舜禹二、原始社会氏族组织原始人群、氏族、胞族、部落三、部落联盟和酋邦组织军事民主制、部落联盟、大同社会、小康社会四、从习惯到制度的转变过程神权、强权、政权第二节中国古代政治制度的发展历程一、早期国家的政治制度二里头文化、严重的宗法性、夏商周的职官与职掌、亲贵合一二、争霸时期的政治制度专制主义中央集权的形成、兵刑合一、辅政机构、士、分封等级制、职业官僚的出现三、皇权专制制度下的政治制度皇权专制、地方行政区划、乡里组织、儒家控制模式第三节中国近代的政治制度一、中西政治制度的碰撞和抗争西方的冲击、新式知识分子、洋务运动、早期改良思想、戊戌变法二、晚清政治制度变化清末新政、预备立宪、编练新军、设立新的行政机构、废科举、修订法律、奖励实业三、晚清政治制度变革的启示失败原因、经验教训作业与思考:1、中国政治制度史萌芽期的特点是什么?2、大同社会与小康社会的区别是什么?3、士阶层崛起的意义是什么?4、儒家模式控制型政府的特征是什么?5、晚清新政的主要内容及其历史意义6、晚清政治变革对现代的启示是什么?【参考书目】1、张光直著:《中国青铜时代》,三联书店,1999年。

2、(美)路易斯亨利摩尔根《古代社会》商务印书馆,1997。

3、李学勤主编《中国古代文明与国家形成研究》云南人民出版社,1997。

4、徐旭生《中国古史传说时代》,文物出版社,1985。

5、王玉哲《中华远古史》,上海人民出版社,2000。

第二章王权和皇权制度教学目的:了解中国王权和皇权制度的形成发展演变过程和相关制度。

教学方法:讲述法讲解法教学手段:比较法图示法表格法授课时数:6课时内容要点:第一节王权制度一、王权制度的形成过程夏商周三代的王、王权与神权二、王权的体现形式宗族长兼政治领袖、誓、诰、命、令三、对王权的制约地方势力、贵族元老、天地鬼神第二节霸主和集权制度一、霸主的出现和体现权力的形式挟天子以令诸侯、霸主、中央集权体制二、中央集权制度的形成和君权的体现形式经济发展、各国的变法、文武分职、符节玺印制、考核赏罚制、君临之术的理论第三节皇帝制度一、王朝的最高首脑——皇帝皇帝的称号、尊号、皇帝制度的特点二、皇帝的名位制度称谓、天人合一、皇权神秘化、等级与礼法三、皇帝的权限和行使方式奏章、专门的文书形式、监督网络、君主单方面的绝对控制第四节王位、皇位继承和宗室制度一、王位继承——嫡子制度的确立兄终弟及、嫡长子继承制二、皇位继承——保护和防范措施选定标准、东宫制度三、宗室分封——皇权专制的痼疾宗室、封诸侯、建藩卫、宗亲关系、封分等级、对宗室分封的不同认识第五节皇权的变态形式——外戚和宦官擅权一、后宫制度与外戚政治后宫嫡庶制度、妃嫔、后妃专权、太后临朝、外戚专权二、宫省制度与宦官政治外廷官、宫中官、禁省官、宦官第六节君主专制政体转向君主立宪政体的失败试验一、谘议局和资政院《各省谘议局章程》、《资政院院章》二、《钦定宪法大纲》和《宪法重大信条十九条》宪法、对君主专制的否定三、责任内阁君主立宪、形式与实质作业与思考:1、试述我国古代中央集权制度的形成过程和特点。

2、简述皇权的行使方式3、简述皇帝名位制度的主要内容和特点。

4、简述“君临之术”理论的内容和特点。

5、试论皇帝制度的特点。

6、简述宗室制度与外戚政治的特点。

【参考书目】1、金景芳著:《中国奴隶社会史》上海人民出版社,1983年。

2、杨宽著:《西周史》上海人民出版社,1999年。

3、朱凤翰著:《商周家族形态研究》天津古籍出版社,1990年。

4、王亚南著:《中国官僚政治研究》中国社会科学出版社,1981年。

5、周良宵:《皇帝与皇权》,上海古籍出版社,1999年。

6、徐连达、朱子彦:《中国皇帝制度》,广东教育出版社,1996年。

第三章中枢辅政制度及运行机制教学目的:了解中国历史上中枢辅政制度的各种形式和沿革演变。

教学方法:讲述法讲解法教学手段:比较法图示表格法授课时数:6课时内容要点:第一节贵族辅政制一、夏商周三代的贵族辅政制君主专制、宗亲贵族、亲贵合一、六卿、尹、三公二、秦汉以后早期国家的贵族辅政制北魏的两部大人制、辽的南北面官制度、金的勃极烈制、元的怯薛制清的八和硕贝勒共治国政、议政王大臣会议第二节宰相开府辅政制一、宰相开府辅政制的形成和发展自辟僚属、宰相开府辅政、三公、二府、宰相开府执政二、宰相开府辅政制的运作方式及特点分权制约、君权相权的矛盾与斗争第三节宰相参议辅政制一、帝宫层次与中外朝官中朝官、外朝官、禁省官二、宰相参议辅政制的沿革尚书、中书、禁中三寺、三省制度、二府、中书一省制第四节宰相奉命拟旨辅政制洪武废相、内阁制度、票拟、司礼监、军机处、多轨辅政制第五节清末的责任内阁内阁总理大臣、组织系统第六节辅政制度的发展规律及其特点辅政制度围绕君权展开、君权与辅政权的矛盾、社会上各种势力的兴衰、统治集团对国家机器的调整作业与思考:1、试述贵族辅政制的机制和特点。

2、简述宰相开府辅政制的形成与消亡。

3、简述皇帝制度与宰相制度的关系。

4、简述“君临之术”理论的内容和特点。

5、试论清末的皇族内阁。

6、简述辅政制度的发展规律和特点。

【参考书目】1、白刚主编:《中国政治制度通史》人民出版社,1996年。

2、唐长孺著:《魏晋南北朝隋唐史三论》武汉大学出版社,1993年。

3、祝总斌:《两汉魏晋南北朝宰相制度研究》,中国社会科学出版社,1990年。

4、田余庆:《东晋门阀政治》,北京大学出版社,1991年。

5、阎步克:《职位与品位--秦汉魏晋南北朝官阶制度研究》,中华书局,2002年。

第四章中央政务体制及运行机制教学目的:了解我国历史上中央政务体制的各种形式和沿革演变。

教学方法:讲述法讲解法教学手段:比较法讨论法授课时数: 6课时内容要点:第一节中央政务体制的发展概况一、早期国家中央政务体制的初建六卿、政务官、宗教官、王室服务官二、两寮六大到文武分职的政务管理体制卿事僚、太史僚、三左、三右、公族、司士、冢宰、文武分职三、三公九卿与中朝官尚书政务管理体制三公、九卿、尚书、录尚书事、六曹四、公省监台卿卫政务管理体制军政合一、二相、八公、省、监、台、卿五、以《周礼》为本的政务管理体制王莽托古改制、北周的政治制度六、以三省六部为核心的政务管理体制三省、六部、九寺、五监七、诸使差遣负责制的政务管理结构唐中期使职差遣的形成、北宋前期的使职差遣制度八、“因俗而治”的政务管理结构1、少数民族政权各具特色的政治制度辽的夷离堇制、金的猛安谋克制、元的怯薛制、清的八旗制2、各族“因俗而治”的政务管理结构“汉藩有别”的双轨管理体制、民族歧视政策九、以一省制为核心的政务管理体制金的尚书省、元的中书省十、以六部为主体的政务管理体制唐代的六部、明代的六部、清代的六部十一、晚清的中央政务管理体制总理各国事务衙门、同文馆、海关总税务司、南北通洋大臣、外务部第二节中央政务机构的运行机制一、相府与诸卿政务系列的运行机制相府、诸卿分曹治事、独立的施政权力、宰相职责、职无常守二、相府、尚书诸曹与诸卿政务系列的运行机制尚书台、三公、尚书诸曹、三公九卿体制的变革三、六部与寺监政务系列的运行机制总领与分管、六部与寺监之间的关系、祖宗成法、使职差遣的出现四、部院寺监府政务系列的运行机制六部、诸院、寺监、多元多轨体制、相互牵制、皇族事务与机构五、中央政务管理体制的发展规律及其特点1、发展脉络军政合一到军政分离、文武不分到文武分职、世袭贵族到封建官僚2、儒家理想《周礼》、德治、礼治、伦理纲常3、少数民族政权的统治因俗而治、民族融合、民族特权作业与思考:1、试述中朝官尚书政务管理体制的特点。

2、简述部院寺监政务管理体制的运行机制。

3、简述晚清中央政务管理体制的变革。

4、试论中央政务管理体制的发展规律及其特点5、宇文泰模仿《周礼》进行官制改革的用心与实质。

6、名词解释:三公九卿三省六部八公总理各国事务衙门夷离堇制猛安谋克制【参考书目】1、韦庆远柏桦:《中国官制史》上海东方出版社,2001年。

2、黄留珠:《中国古代选官制度述略》,陕西人民出版社,1989年3、祝总斌:《两汉魏晋南北朝宰相制度研究》,中国社会科学出版社,1990年。

4、田余庆:《东晋门阀政治》,北京大学出版社,1991年。

5、阎步克:《职位与品位--秦汉魏晋南北朝官阶制度研究》,中华书局,2002年。