暴雨流量计算方法和步骤..

- 格式:doc

- 大小:782.50 KB

- 文档页数:29

省推理公式计算设计洪水手册一、基本公式:推理公式是无资料地区由暴雨推求洪水比较常用的方法,我省中小型水利工程设计洪水的计算也通常采用这种方法(一般在流域面积200km 2以下采用)。

它是假定汇流时间降雨强度是均匀,并将汇形面积曲线概化为矩形,导出如下计算公式:当τ≥c t 时,即全面汇流情况下,F R Q m ττ278.0= (1)当τ<c t 时,即部分汇流情况下,F R F tc R Q tctc tc m τ278.0278.0==……..(2) 式中:m Q 为地表净峰流量(m 3/s ),F 为流域面积(km 2),tc F 为成峰的产流面积(即与tc 相应的部份面积中最大的一块,km 2);τ为流域汇流历时(小时);tc 为地表产流历时(小时);τR 为汇流历时的最表净雨量(毫米);tc R 为产流历时的地表净雨量(毫米);0.278为换算系数。

二、设计暴雨的计算 1、查图法计算设计暴雨(1)查算设计流域各种历时的暴雨参数:根据设计流域所在地点,应用年最大各种历时的降雨量均值等值线图和变差系数等值线图,按地理插法读取流域中心点的暴雨参数值,如果流域有两条以上等值线通过,可按面积加权法计算。

(2)计算设计频率的各种历时降雨量:根据上步查算的各种历时降雨量的变差系数Cv 值,从皮尔逊Ⅲ型曲线的模比系数K P 值表中(Cs/Cv=3.5)分别读取设计频率P 的K P 值,乘以相应的历时降雨量均值即得。

(3)计算各种历时的面雨量:根据设计流域的面积和降雨历时,查读暴雨点面关系表(附表1),得暴雨点面折算系数α,乘以相应的点雨量即得(流域面积在10km 2以下直接采用点雨量,不打折扣)。

(4)推求设计雨量的时程分配:把上面所求的设计降雨量代入24小时(或三天)的设计雨型表(附表3),即得设计雨量的时程分配。

(5)设计净雨的计算:24小时的设计雨量不扣损,直接用设计雨量过程作为设计净雨过程。

雨水流量计算公式(含北京市暴雨计算公式)在水文学中,雨水流量计算是用于估算暴雨期间径流量的重要方法之一。

通过计算雨水流量,可以评估洪水的规模和可能引发的灾害,为防洪防灾工作提供科学依据。

本文将介绍雨水流量计算的基本原理,并详细介绍北京市暴雨计算公式。

一、雨水流量计算的基本原理雨水流量指的是洪水期间单位时间内通过某一截面的水流量,通常以立方米每秒(m³/s)作为单位。

计算雨水流量需要考虑降雨强度、径流系数和流域面积等因素。

1. 降雨强度降雨强度是指单位面积上单位时间内的降雨量,通常以毫米每小时(mm/h)作为单位。

降雨强度的大小与降雨的时间、面积和强度有关。

在雨水流量计算中,一般使用规模较大、强度较高的暴雨降雨数据进行计算。

2. 径流系数径流系数是指在一定的降雨条件下,流域径流量与总降雨量的比值。

径流系数反映了降雨径流产生的程度,是衡量流域水文特征的重要指标之一。

径流系数的大小受到流域土壤类型、地形地貌、植被覆盖和土地利用等因素的影响。

3. 流域面积流域面积是指雨水流量计算过程中涉及到的降雨流域的总面积大小。

流域面积的大小直接影响到雨水流量的大小,通常使用平方千米(km²)作为单位。

二、北京市暴雨计算公式北京市位于北方地区,夏季暴雨频繁,洪水灾害防治工作十分重要。

为了科学合理地估算暴雨期间的雨水流量,北京市制定了一套适用的暴雨计算公式。

北京市暴雨计算公式主要包括两部分:暴雨历时和暴雨强度计算。

1. 暴雨历时计算暴雨历时是指暴雨开始至结束的总时间。

根据北京市的统计数据和气象观测资料,暴雨历时通常为4小时,既适用于一般暴雨情况下的计算。

2. 暴雨强度计算暴雨强度是指单位时间内的降雨量,通常以毫米每小时(mm/h)作为单位。

北京市暴雨计算公式根据历史观测数据和统计分析,给出了不同小时暴雨强度的计算公式。

以下是北京市暴雨计算公式的示例:- 1小时暴雨强度计算公式:I = 2.23 * (A/B)^1/3- 2小时暴雨强度计算公式:I = 1.59 * (A/B)^1/3- 3小时暴雨强度计算公式:I = 1.39 * (A/B)^1/3其中,I表示暴雨强度,单位为mm/h;A表示流域面积,单位为km²;B表示径流系数。

暴雨流量计算方法和步骤汇总

一、设计频率确定:

设计频率是暴雨流量计算的基础,可以根据所在地的降雨资料和工程

的要求来确定,常见的设计频率有2年、5年、10年、20年等。

二、计算降雨量:

根据设计频率和所在地的降雨统计资料,可以推测出相应的设计雨量。

常见的推测方法有平均降雨强度法、杰森定律法和个例法等。

三、确定流域面积:

流域面积是指暴雨流量计算的范围,一般是指水流汇集的区域。

可以

通过地理信息系统(GIS)或测算方法来确定。

四、计算时程单位线:

时程单位线是描述雨水径流随时间的变化规律的曲线,可以通过统计

降雨资料和水文资料,使用时程单位线法计算出来。

时程单位线反映的是

单位面积上的径流量随时间的变化规律。

五、单位线法计算:

单位线法是暴雨流量计算的常用方法,主要包括以下几个步骤:

1.将流域面积等分成若干小面积。

2.根据小面积的时程单位线和面积比例,计算每个小面积的单位线。

3.将各个小面积的单位线叠加,得到总的单位线。

4.根据总的单位线和设计雨量,计算出瞬时流量。

5.将瞬时流量积分得到单位时间内的总流量。

六、流量计算:

根据瞬时流量和计算时间间隔,可以计算出单位时间内的总流量。

可以使用Simpson法、矩形法等数值计算方法。

以上就是暴雨流量计算方法和步骤的汇总。

需要注意的是,在实际应用中还需考虑降雨的时空分布、流域的特性等因素。

同时,暴雨流量计算是一个复杂的过程,需要具备相关的水文学和水利工程知识。

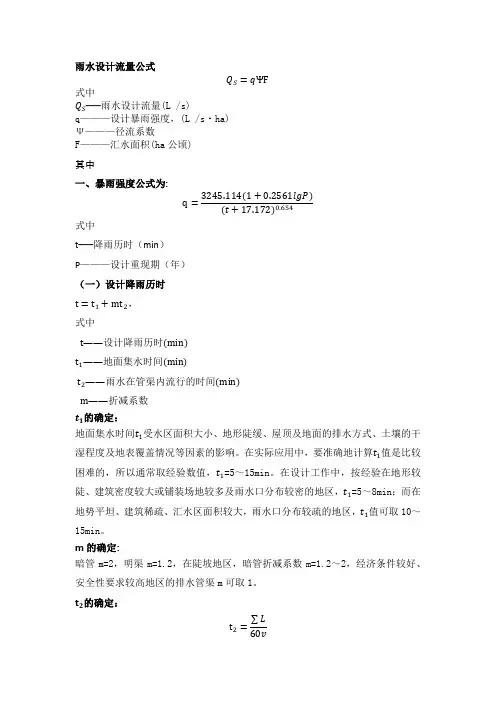

⾬⽔流量公式详解(含计算过程及结果)⾬⽔设计流量公式Q S=qΨF 式中Q S———⾬⽔设计流量(L /s)q———设计暴⾬强度,(L /s?ha) Ψ———径流系数F———汇⽔⾯积(ha公顷)其中⼀、暴⾬强度公式为:q=3245.114(1+0.2561lgP) (t+17.172)0.654式中t———降⾬历时(min)P———设计重现期(年)(⼀)设计降⾬历时t=t1+mt2,式中t——设计降⾬历时(min)t1——地⾯集⽔时间(min)t2——⾬⽔在管渠内流⾏的时间(min)m——折减系数t1的确定:地⾯集⽔时间t1受⽔区⾯积⼤⼩、地形陡缓、屋顶及地⾯的排⽔⽅式、⼟壤的⼲湿程度及地表覆盖情况等因素的影响。

在实际应⽤中,要准确地计算t1值是⽐较困难的,所以通常取经验数值,t1=5~15min。

在设计⼯作中,按经验在地形较陡、建筑密度较⼤或铺装场地较多及⾬⽔⼝分布较密的地区,t1=5~8min;⽽在地势平坦、建筑稀疏、汇⽔区⾯积较⼤,⾬⽔⼝分布较疏的地区,t1值可取10~15min。

m的确定:暗管m=2,明渠m=1.2,在陡坡地区,暗管折减系数m=1.2~2,经济条件较好、安全性要求较⾼地区的排⽔管渠m可取1。

t2的确定:t2=L 60v式中t2——⾬⽔在管渠内流⾏时间(min)L——各管段的长度(m)v——各管段满流时的⽔流强度(m/s)v的确定:v=1nR2I1式中v——流速(m/s)R——⽔⼒半径(m) I——⽔利坡度n——粗糙系数R确定:R=A XA——输⽔断⾯的过流⾯积(m2)X——接触的输⽔管道边长(即湿周)(m)n的确定:(⼆)设计重现期(P)P的确定:《室外排⽔设计规范》(GB50014-2006)第3.2.4 条原规定:⾬⽔管渠设计重现期,应根据汇⽔地区性质、地形特点和⽓候特征等因素确定。

同⼀排⽔系统可采⽤同⼀重现期或不同重现期。

重现期⼀般采⽤0.5~3年,重要⼲道、重要地区或短期积⽔即能引起较严重后果的地区,⼀般采⽤3~5年,并应与道路设计协调。

暴雨流量计算方法和步骤引言:暴雨流量是指暴雨期间单位时间内过一定涵容量的断面的径流量,是城市洪水灾害预测和防治中的重要参数。

暴雨流量计算是根据大气环流、降水形态、降水量、地表特征等因素,通过数学模型计算得出的。

本文将介绍暴雨流量计算的常用方法和步骤。

一、暴雨流量计算方法:1.单位线法:即根据不同暴雨频率及其历时,通过单位线方法揭示暴雨过程的时空分布规律和径流量的关系,然后通过设计频率的单位线乘以实际暴雨过程历时,即可计算出暴雨流量。

2.单位面积法:即根据暴雨产流过程的特点,将流域划分为一系列面积大小相等的单元,利用每个单元上的降雨量与径流量的关系,计算得到整个流域的暴雨流量。

3.经验公式法:通过历史洪水事件的统计数据和实测数据,寻找暴雨降雨量与洪水流量之间的经验公式,根据给定的暴雨降雨量,通过经验公式计算得出暴雨流量。

4.数学模型法:利用物理方程或统计模型等,通过观测数据拟合出洪水流量与降雨量之间的关系。

这种方法通常需要大量的观测数据和计算资源。

二、暴雨流量计算步骤:根据上述方法,暴雨流量计算通常包括以下步骤:1.收集数据:收集相关的气象数据、地形数据和水文数据等。

包括年降水量、暴雨频率、区域降水特征,流域面积、地形起伏以及土壤类型等信息。

2.预处理数据:对收集到的数据进行预处理和分析。

包括数据清洗、数据间的关系分析和处理,排除异常数据等。

3.选择计算方法:根据实际情况和相关要求,选择合适的计算方法。

比如单位线法适用于较大流域和流域面积分布均匀的情况,而单位面积法适用于小流域和流域面积分布不均匀的情况。

4.暴雨径流计算:根据选择的计算方法,进行暴雨径流计算。

如单位线法中,计算每个历时区间的单位线,再与实际降雨过程相乘得出单位线过程的流量,再将不同历时的单位线流量相加得到总的暴雨流量。

5.结果分析:对计算得到的暴雨流量进行分析和评估。

包括计算结果的合理性检验、灵敏性分析、计算误差的评估等。

6.结果应用:根据分析结果,对洪水防治、规划设计等工程提出建议和措施。

福建省推理公式计算设计洪水手册一、基本公式:推理公式是无资料地区由暴雨推求洪水比较常用的方法,我省中小型水利工程设计洪水的计算也通常采用这种方法(一般在流域面积200km 2以下采用)。

它是假定汇流时间内降雨强度是均匀,并将汇形面积曲线概化为矩形,导出如下计算公式:当τ≥c t 时,即全面汇流情况下,F R Q m ττ278.0= (1)当τ<c t 时,即部分汇流情况下,F R F tc R Q tctc tc m τ278.0278.0==……..(2) 式中:m Q 为地表净峰流量(m 3/s ),F 为流域面积(km 2),tc F 为成峰的产流面积(即与tc 相应的部份面积中最大的一块,km 2);τ为流域汇流历时(小时);tc 为地表产流历时(小时);τR 为汇流历时内的最大地表净雨量(毫米);tc R 为产流历时内的地表净雨量(毫米);0.278为换算系数。

二、设计暴雨的计算 1、查图法计算设计暴雨(1)查算设计流域各种历时的暴雨参数:根据设计流域所在地点,应用年最大各种历时的降雨量均值等值线图和变差系数等值线图,按地理内插法读取流域中心点的暴雨参数值,如果流域内有两条以上等值线通过,可按面积加权法计算。

(2)计算设计频率的各种历时降雨量:根据上步查算的各种历时降雨量的变差系数Cv 值,从皮尔逊Ⅲ型曲线的模比系数K P 值表中(Cs/Cv=3.5)分别读取设计频率P 的K P 值,乘以相应的历时降雨量均值即得。

(3)计算各种历时的面雨量:根据设计流域的面积和降雨历时,查读暴雨点面关系表(附表1),得暴雨点面折算系数α,乘以相应的点雨量即得(流域面积在10km 2以下直接采用点雨量,不打折扣)。

(4)推求设计雨量的时程分配:把上面所求的设计降雨量代入24小时(或三天)的设计雨型表(附表3),即得设计雨量的时程分配。

(5)设计净雨的计算:24小时的设计雨量不扣损,直接用设计雨量过程作为设计净雨过程。

雨水设计流量公式Q S=qΨF 式中Q S———雨水设计流量(L /s)q———设计暴雨强度,(L /s・ha) Ψ———径流系数F———汇水面积(ha公顷)其中一、暴雨强度公式为:q=3245.114(1+0.2561lgP) (t+17.172)0.654式中t———降雨历时(min)P———设计重现期(年)(一)设计降雨历时t=t1+mt2,式中t——设计降雨历时(min)t1——地面集水时间(min)t2——雨水在管渠内流行的时间(min)m——折减系数t1的确定:地面集水时间t1受水区面积大小、地形陡缓、屋顶及地面的排水方式、土壤的干湿程度及地表覆盖情况等因素的影响。

在实际应用中,要准确地计算t1值是比较困难的,所以通常取经验数值,t1=5~15min。

在设计工作中,按经验在地形较陡、建筑密度较大或铺装场地较多及雨水口分布较密的地区,t1=5~8min;而在地势平坦、建筑稀疏、汇水区面积较大,雨水口分布较疏的地区,t1值可取10~15min。

m的确定:暗管m=2,明渠m=1.2,在陡坡地区,暗管折减系数m=1.2~2,经济条件较好、安全性要求较高地区的排水管渠m可取1。

t2的确定:t2=∑L 60v式中t2——雨水在管渠内流行时间(min)L——各管段的长度(m)v——各管段满流时的水流强度(m/s)v的确定:v=1n∙R23∙I12式中v——流速(m/s)R——水力半径(m) I——水利坡度n——粗糙系数R确定:R=A XA——输水断面的过流面积(m2)X——接触的输水管道边长(即湿周)(m)n的确定:(二)设计重现期(P)P的确定:《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第3.2.4 条原规定:雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。

同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。

重现期一般采用0.5~3年,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般采用3~5年,并应与道路设计协调。

福建省推理公式计算设计洪水手册一、基本公式:推理公式是无资料地区由暴雨推求洪水比较常用的方法,我省中小型水利工程设计洪水的计算也通常采用这种方法(一般在流域面积200km 2以下采用)。

它是假定汇流时间内降雨强度是均匀,并将汇形面积曲线概化为矩形,导出如下计算公式:当τ≥c t 时,即全面汇流情况下,F R Q m ττ278.0= (1)当τ<c t 时,即部分汇流情况下,F R F tc R Q tctc tc m τ278.0278.0==……..(2) 式中:m Q 为地表净峰流量(m 3/s ),F 为流域面积(km 2),tc F 为成峰的产流面积(即与tc 相应的部份面积中最大的一块,km 2);τ为流域汇流历时(小时);tc 为地表产流历时(小时);τR 为汇流历时内的最大地表净雨量(毫米);tc R 为产流历时内的地表净雨量(毫米);0.278为换算系数。

二、设计暴雨的计算 1、查图法计算设计暴雨(1)查算设计流域各种历时的暴雨参数:根据设计流域所在地点,应用年最大各种历时的降雨量均值等值线图和变差系数等值线图,按地理内插法读取流域中心点的暴雨参数值,如果流域内有两条以上等值线通过,可按面积加权法计算。

(2)计算设计频率的各种历时降雨量:根据上步查算的各种历时降雨量的变差系数Cv 值,从皮尔逊Ⅲ型曲线的模比系数K P 值表中(Cs/Cv=3.5)分别读取设计频率P 的K P 值,乘以相应的历时降雨量均值即得。

(3)计算各种历时的面雨量:根据设计流域的面积和降雨历时,查读暴雨点面关系表(附表1),得暴雨点面折算系数α,乘以相应的点雨量即得(流域面积在10km 2以下直接采用点雨量,不打折扣)。

(4)推求设计雨量的时程分配:把上面所求的设计降雨量代入24小时(或三天)的设计雨型表(附表3),即得设计雨量的时程分配。

(5)设计净雨的计算:24小时的设计雨量不扣损,直接用设计雨量过程作为设计净雨过程。

雨水流量公式详解(含计算过程及结果)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1雨水设计流量公式式中———雨水设计流量(L /s)q———设计暴雨强度,(L /sha)Ψ———径流系数F———汇水面积(ha公顷)其中一、暴雨强度公式为:式中t———降雨历时(min)P———设计重现期(年)(一)设计降雨历时,式中t——设计降雨历时(min)——地面集水时间(min)——雨水在管渠内流行的时间(min)m——折减系数的确定:地面集水时间受水区面积大小、地形陡缓、屋顶及地面的排水方式、土壤的干湿程度及地表覆盖情况等因素的影响。

在实际应用中,要准确地计算值是比较困难的,所以通常取经验数值,=5~15min。

在设计工作中,按经验在地形较陡、建筑密度较大或铺装场地较多及雨水口分布较密的地区,=5~8min;而在地势平坦、建筑稀疏、汇水区面积较大,雨水口分布较疏的地区,值可取10~15min。

m的确定:暗管m=2,明渠m=,在陡坡地区,暗管折减系数m=~2,经济条件较好、安全性要求较高地区的排水管渠m可取1。

的确定:式中——雨水在管渠内流行时间(min)L——各管段的长度(m)v——各管段满流时的水流强度(m/s)v的确定:式中v——流速(m/s)R——水力半径(m)I——水利坡度n——粗糙系数R确定:A——输水断面的过流面积(X——接触的输水管道边长(即湿周)(m)n的确定:(二)设计重现期(P)P的确定:《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第条原规定:雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。

同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。

重现期一般采用~3年,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般采用3~5年,并应与道路设计协调。

特别重要地区和次要地区可酌情增减。

二、汇水系数的确定(Ψ)汇水面积通常是由各种性质的地面覆盖组成的,随着它们占有的面积比例变化,Ψ的值也各异。

由推理公式计算最大流量参照《四川省中小流域暴雨洪水计算手册1984版》推理公式求解,步骤如下:1 基本参数计算1.1 确定设计坡面的流域特征值F 、L 、J1、F 为设计坡面的积水面积,平方公里。

由比例尺为1:500的地形图上量取得24602m ;2、L 为自出口断面沿主河道至分水岭的河流长度,公里。

包括主河槽及其上游沟形不明显部分和沿流程的坡面直至分水岭的全长从1:500的地形图上量取得77.19m ;3、J 为沿L 的河道平均坡度,即在量出L 的过程中读取河道各转折点的高程i h 和间距i l ,如图1.1所示。

图1.1 落差i h 和间距i l 逐段关系示意图()()()()()0111222331022n n n iiH H l H H l H H l H H l H l J l -+++++++++=∑∑……()1022i i i HH l H L L -+-=∑式中i H 、i h 以米计;L 、i l 以公里计;J 以千分率(‰)计将已知数据代入公式求得J=118‰=0.118。

1.2 计算暴雨雨力S 、暴雨公式的衰减指数n1、计算年最大暴雨,已知暴雨特征值1/6H 、1H 、6H 、24H 、v C 、/s v C C ,由皮尔逊Ⅲ型频率曲线表(附表6.5)查出频率为2%的p K 值,例1/61/6=K P P H H 。

2、计算暴雨公式的衰减指数n 。

假定用2n 做初试计算。

当历时t=6~24小时范围内,6324n =1 1.661lgP P H H +();当历时t=1~6小时范围内,126n =1 1.285lg P PHH +();当历时t=1/6~1小时范围内,1/611n =1 1.285lgPPH H +()。

3、计算设计雨力S ,当历时t=6~24小时范围内,33n 1n 1p 246=24=6P P S H H --;当历时t=1~6小时范围内,22n 1n 1p 61p 1p =6=1=P S H H H --;当历时t=1/6~1小时范围内,11n 1n 1p 11/6p 1=1=6P S H H --。

雨水流量公式详解(含计算过程及结果)在水资源管理和城市规划领域,雨水流量的计算是一项至关重要的工作。

通过准确计算雨水流量,可以有效地规划水资源利用和城市排水系统设计。

本文将详解雨水流量的计算过程,并提供相应的公式和实例。

一、雨水流量的概念和影响因素雨水流量是指在一定时间内径流的体积或质量,它受到多种因素的影响,包括降雨强度、时间分布、雨水径流曲线、地形、土壤类型和植被覆盖等。

准确计算雨水流量需要综合考虑这些因素,并利用相应的公式来进行计算。

二、雨水流量公式及计算过程1. 均匀降雨模型均匀降雨模型是计算雨水流量的基础模型,它假设降雨的强度在一段时间内保持恒定。

根据该模型,雨水流量的计算公式为:Q = C × A × i其中,Q表示雨水流量,C为径流系数,A为流域面积,i为雨水平均降雨强度。

2. Rational公式Rational公式是一种较为常用的雨水流量计算方法,适用于小流域或城市区域。

根据该公式,雨水流量的计算公式为:Q = CiA其中,Q表示雨水流量,C为系数(代表径流系数和水文学公式之间的关系),i为设计暴雨强度,A为流域面积。

3. SCS Curve Number法SCS Curve Number法是美国农业部Soil Conservation Service提出的一种雨水流量计算方法,适用于具有不同土壤类型和植被覆盖的流域。

根据该方法,雨水流量的计算公式为:Q = (P - 0.2S)² / (P + 0.8S)其中,Q表示雨水流量,P为降雨深度,S为地表蓄水容量。

三、实例分析为了更好地理解和应用上述公式,我们以一个示例来进行实际计算。

假设某城市的小流域面积为5000平方米,设计暴雨强度为60毫米/小时,通过Rational公式计算雨水流量如下:Q = 0.8 × 60 × 5000计算得出,雨水流量为240,000立方米/小时。

接下来,我们通过SCS Curve Number法计算雨水流量。

DBx/x — x城市雨水系统规划设计暴雨径流计算标准Stan dard of storm water runoff calculati on for urba n storm drain age system pla nning and desig n(征求意见稿) 2012年5月x-x-x 发布 x-x-x 实施北京市地方标准编号: 备案号:DB北京市规划委员会联合发布北京市质量技术监督局北京市地方标准城市雨水系统规划设计暴雨径流计算标准Standard of storm water runoff calculationfor urban storm drainage system planning and designDB11/T XXXH2012主编单位:北京市城市规划设计研究院批准部门:北京市规划委员会北京市质量技术监督局实施日期:2012年XX月XX日2012 北京、八前言本标准是根据北京市规划委员会标准化工作规划及北京市质量技术监督局《京质监标发[2012] 第XX 号》立项计划,由北京市城市规划设计研究院等单位编制。

编制组经广泛调查研究,总结实践经验,参考有关国内外标准,并在广泛征求意见的基础上制定了本标准。

本标准的主要技术内容是:适用于雨水管道、排水明渠及雨水泵站规划设计的流量计算方法、暴雨强度公式、径流系数、重现期以及设计降雨雨型。

分为1.总则;2.术语;3.技术内容等章节。

本标准由北京市规划委员会归口管理,北京市城市规划设计研究院负责具体技术内容解释工作,日常管理机构为北京市城乡规划标准化办公室。

各单位在执行本规范的过程中,如发现需要修改与补充之处,请将意见和建议反馈给北京市城市规划设计研究院(北京市西城区南礼士路60号,邮编:100045,联系电话:88073685,邮箱:wei3@ )北京市城乡规划标准化办公室联系电话:68017520 ,邮箱:bjbb3000@ 。

本标准主编单位:北京市城市规划设计研究院本标准参编单位:北京市市政工程设计研究总院北京市水文总站北京市水利科学研究所北京工业大学北京市气象局本标准主要起草人:张晓昕、韦明杰、曹志农、李萍、白国营、王理许、周玉文、马京津汪子棚、潘艳艳、许可、王强、马洪涛、郭磊、苏东彬、陈建刚梁灵君、杨舒媛、付征垚、翁窈瑶本标准主要审查人员:王军、李艺、张书函、杨忠山、郭文利目次1. 总则 (5)2. 术语和定义 (5)3. 技术内容 (6)3.1 暴雨径流量计算方法 (6)3.2 暴雨强度公式 (6)3.3 重现期 (7)3.4 径流系数 (7)3.5 设计雨型 (8)本标准用词说明 (10)引用标准名录 (11)附:条文说明 (12)1. 总则1.0.1 为规范北京市城市雨水系统规划设计工作,提高雨水规划设计质量和水平,确保城市雨水系统的安全可靠,减少城市涝水灾害,编制本标准。

城市雨水系统规划设计暴雨径流计算标准城市雨水系统规划设计是为了合理管理和利用城市雨水资源,减少雨洪对城市造成的损害,以及保护城市水环境而制定的一系列方案和标准。

其中,暴雨径流计算标准是城市雨水系统规划设计的重要指导依据之一。

一、暴雨径流计算标准的背景和意义随着城市化进程的不断推进,城市面积的不断扩大,城市雨水排水问题日益凸显。

传统城市排水系统的特点是将雨水迅速排入排水河道或排水管网中,容易引发河道的管涌和城市内涝等问题。

而城市雨水系统的规划设计则主张在城市内部实现雨水的收集、利用和滞留,减轻对自然水环境的冲击。

暴雨径流计算标准是城市雨水系统规划设计中,确定雨水系统容量和排水能力的重要依据。

通过合理计算暴雨径流量,可以准确评估城市雨水系统的规模和设计参数,确保雨水系统的正常运行和排水效果。

同时,标准化的暴雨径流计算方法也为城市雨水系统规划设计提供了科学依据,确保设计的可靠性和可行性。

二、暴雨径流计算标准的相关要素暴雨径流计算标准主要涉及以下几个要素:1. 设计雨量:根据实际气象数据和气象统计学原理,选择合适的设计雨量。

常用的设计雨量有一小时设计雨量、二小时设计雨量等。

设计雨量越大,设计的设施容量和排水能力越大。

2. 流域分析:确定需要进行暴雨径流计算的流域范围和要素。

流域分析需要考虑城市的地形、土壤类型、植被覆盖率等因素,以及城市雨水系统的规划设计要求。

3. 暴雨频率:根据统计学原理和历史气象数据,确定所选设计雨量的暴雨频率。

常用的暴雨频率有5年一遇、10年一遇等。

较大的暴雨频率意味着更高的设计要求和容量要求。

4. 时间分析:将暴雨过程的时间分为不同的阶段,进行暴雨径流计算。

常见的时间分析方法有单位径流深、时序单位流量法等。

5. 非线性引导法:根据不同的雨水系统结构和设计要求,采用不同的非线性引导方法。

常见的非线性引导方法有自然径流深法、合流底面积方法等。

三、暴雨径流计算标准的应用案例以下为一小区的暴雨径流计算标准应用案例,以说明标准的实际应用和设计过程:1. 流域分析:确定小区内的道路、屋顶和人行道等地表要素,构建小区的流域范围。

雨水量计算说明书一、雨水量的计算1.1 根据该城镇的暴雨强度公式为:497.0)724.3()y lg 625.01(078.992++=t T q 式中 q ——设计暴雨强度公式(ha s L ∙/)y T ——设计重现期(a)t ——设计降雨历时(min )重现期:y T =1年,降雨历时:t=t 1+mt 2。

式中 t 1——地面集水时间(min ), 取5~15min ;t 2 —— 管渠内雨水流行时间(min );m —— 折减系数,暗管取2,明渠取1.2。

在该城镇中采用暗管排水,取m=2, t 1=10min 。

1.2 径流系数计算根据规划的地区类别,采用区域综合径流系数。

城市市区区域综合径流系数值0.5—0.8,在此城镇计算中C1-10取0.6,C11取0.4。

单位面积径流量:497.020)724.3210(078.992++⨯=t C q W =497.02)724.3210(078.9926.0++⨯t 497.021)724.3210(078.992++⨯=t C q W =497.02)724.3210(078.9924.0++⨯t设计流量Q 为:0q A Q ⨯=灌渠内雨水流行时间为:t 2=L/v式中 L ——管长(m )V ——雨水在管内的流速(m/s )坡降:L S h ⨯=设计管内底标高的最小值为地面标高减去管道的最小覆土厚度加上管径,埋深为设计地面标高减去设计管底标高。

管径、流速、流量等的确定采用满流水力计算表。

二、雨水管网定线2.1排水体制的选择规划区排水设施不完善,无完整排水系统,雨污合流排放,未经处理就近排入水体。

规划区防洪标准为20年一遇,片区内规划用地竖向高程均在20年一遇的洪水位线之上。

暴雨强度公式根据附录:福建各地暴雨强度公式选用。

管材采用钢筋混凝土管。

2.2管线定线原则:充分利用地形,就近排入水体。

雨水管渠应尽量利用自然地形坡度布置,要以最短的距离靠重力流将雨水排入附近的池塘、河流、湖泊等水体中。

暴雨流量计算方法和步骤..暴雨流量计算方法和步骤谭炳炎汇编二○○八年四月于成都详细计算方法和步骤如下(泥石流河沟汇流特点:全面汇流; <t c;)1、F 全面汇流,从地形图上量取;f 部分汇流,即形成洪峰流量的部分面积,调查确定后从地形图上量取;2、L 从地形图上量取;(分水岭至出口计算断面处的主沟长度)3、J 主河沟平均坡降;(实测或地形图上量取)J = {(Z0+Z1)·し1+(Z1+Z2)·し2+……(Z n-1+Zn)·しn-2Z0·L}/L2当Z0 =0时,上式变为:J = {Z1·し1+(Z1+Z2)·し2+……(Z n-1+Zn)·しn}/L2fa3-1、J1/3 ;计算3-2、J1/4;计算4、H24 年均最大24小时雨量(mm);查等值线图或采用当地资料;5、Cv 、Cs :Cv---变差系数(反映各次值与多年平均值的相对大小)Cs----偏差系数(反映各次值的偏差情况);与当地的地理位置、降雨、地形、地貌、植被及汇水面积等因素有关。

一般地区:Cs=3.5 Cv 梅雨期:Cs=3~4 Cv台风期:Cs=2~3. CvCv>0.6的地区:Cs≒3.0 Cv Cv<0.45的地区:Cs≒4.0Cv Cv24 最大24小时暴雨变差系数,查等值线图或采用当地资料;6、Kp 查皮尔逊Ⅲ型典线的模比系数表;7、H24p 设计频率p的最大24小时雨量(mm);H24p=Kp·H248、n值暴雨强度衰减指数;其分界点为一小时,n取值通常按下列二位小数取值:0.3、0.35、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、当t<1小时:取n=n1;查图或采用当地资料;多数情况都处于24>t>1小时这一状况:取n=n2;求法:(1):查图(!)(2):采用当地资料;1)、四川省水文手册计算方法:手册给出了:10分钟、1小时、6小时、24小时、1日、3日、7日、和可能最大24小时等最大时段的暴雨和Cv等值线图、皮尔逊Ⅲ型典线的模比系数Kp表供naan 查用。

使用时首先查出所在地的H1/6、H1、H6、H24、Kp后,计算相应的H1/6p、H1p、H6p、H24p、值。

再按需要求算各时段的设计暴雨量。

A、当历时t=1/ 6~1小时范围内:H tp =S p·(t)1—n1/6 = H1p·(t)1—n1/6=H1/ 6p·(t/6)—1n1/6式中:Sp = H 1p ·1n —1= H 1p =H 1/ 6p ·(1/6)n 1/6—1n 1/6=1+1.285 lg (H 1/ 6p /H 1p )B 、 当历时t=1~6小时范围内:H tp = S p ·(t )1—n1 = H 1p ·(t )1—n1=H 6p ·(t/6)1—n1式中:Sp = H 1p ·1n —1= H 1p =H 6p ·6n 1—1n 1=1+1.285 lg (H 1p /H 6p )C 、 当历时t=6~24小时范围内:H tp = S p ·(t )1—n24= H 24p ·(t/24)1—n 24式中:Sp = H 24p ·24n 24—1 =H 6p ·6n 24—1n 24=1+1.661 lg (H 6p /H 24p )D 、长历时(1~7日)暴雨公式: H tp = H 24p ·T m ·pm p =a +b lg P式中:T----设计暴雨的历时(日); a b 参数查附图;p ----设计频率(%)9、Sp 设计频率的 暴雨雨力(mm / h );可用下式计算Sp = H 24p /241-n也可查表按公式 Sp =H 24(1+Cv 24·Φ)计算Φ----查皮尔逊Ⅲ型典线的离均系数表(据C s ~P %查对应的Φp ); C s ---最大24小时暴雨偏差系数,采用当地资料或取:C s =3.5Cv 10、α降雨历时=24小时的径流系数;查表或采用当地资料;降雨历时=24小时的径流系数α值表地区αH 24粘土类 壤土类 沙壤土类 山区 100~200 0.65~0.80 0.55~0.70 0.40~0.60 200~300 0.80~0.85 0.70~0.75 0.60~0.70 300~4000.85~0.90 0.75~0.80 0.70~0.75 400~500 0.90~0.95 0.80~0.85 0.75~0.80 >500>0.95>0.85>0.80丘陵 区 100~200 0.60~0.75 0.30~0.55 0.15~0.35 200~3000.75~0.80 0.55~0.65 0.35~0.50 平原 300~400 0.80~0.85 0.65~0.70 0.50~0. 60 400~5000.85~0.90 0.70~0.75 0.60~0.70 >500 >0.90 >0.75 >0.7011、h R 计算 h R =α H 24p地区综合设计暴雨所产生的地面径流深,一般用24小时降雨的径流深h 24; 12、n R h 计算 13 计算n R Sp h14、μ 产流参数(或称损失参数、入渗率)(mm/h ),随汇水面积减少而增大。

受流域土壤、植被、暴雨特性(大小、历时、有无前期降雨等)有关,代表产流历时内的平均损失率。

反映地表渗水能力而且与降雨。

当t c <24小时可由下式求出:或根据n R Sph 、n 查图或按下式计算:μ=(1-n )n1nn-(nR Sp h )11n -当产流历时t c > 24小时:μ=(1-α)H 24 /24 (mm/h )根据实测资料的对应分析,μ值随集水面积的减小而增大。

在四川其平均变化关系为:μ=K ·F -0.19K 值变化归纳如下:地区 流域地形地貌 平均K 值 Cv Cs=kCv 青衣江~鹿头山暴雨区 相对高差在200m 以上,地势较陡,切割较深,植被较好,有部分荒山或坡地μ=6·F -0.190.15 Cs=3.5Cv盆地丘陵区相对高差在200m 以下,地势较平缓,植被较差,开垦度大,多为水平梯田μ=4.8·F -0.190.18 Cs=3.5Cv盆缘山区、川西南山地同上。

土层较薄,石灰岩分布较普遍。

μ=3.6·F -0.190.23 Cs=3.5Cv15、流域特征系数θ计算:水科院式:θ=L / J 1/3四川计算式:θ=L / (J1/3·F1/4)★注意:二式区别,相差△θ= 1 / F1/4F 0.1 0.5 1.0 10 20 50 100 150F1/40.562 0.481 1.0 1.778 2.115 2.659 3.162 3.4996△θ 1.778 1.189 1.0 0.562 0.473 0.376 0.316 0.28616、汇流参数ω(或用符号m):反映洪水的汇集特性,与河网(支沟)及沟槽水力特性等有关有资料时用公式计算。

ω=0.278L /1/4p Q· ·J1/3ω流域河道特征θ=1~30θ=30~100θ=100~400周期性水流,陡涨陡落,宽浅河道,河床为粗砾石,植被覆盖差,黄土沟壑区,洪水挟带大量泥沙0.8~1.2 1.2~1.4 1.4~1.7周期性或经常性水流,河床为卵石,有滩地并长有杂草,多灌木或田地0.7~1.0 1.0~1.2 1.2~1.4雨量丰沛湿润地区,河床为山区型卵石、砾石河槽,植被较好、多水田0.6~0.90.9~1.1 1.1~1.2流域面积(km2)<1.0 1~20 20~100 100~500ω汇流参数0.4 0.6 0.8 1.1地区洪水特征及主要影响因素汇流参数式θ=1~30 θ=30~300盆地丘陵区造峰暴雨历时一般较短,层强度集中,植被较差,开垦度大,调蓄能力小,洪峰涨退快,基流较低ω=0.40θ0.204ω=0.092θ0.636盆缘区造峰暴雨历时一般较长,时空分布较均匀,植被较好,水系河网发育,调洪作用大,洪峰涨快退慢,基流较高ω=0.318θ0.204ω=0.055θ0.72川西南山区局地性强,造峰暴雨历时短,岩体破碎,土质疏松,透水性强,洪峰上尖下肥,基流较高ω=0.221θ0.204ω=0.025θ0.845对于天然滞洪作用(塘、田、岩溶发育地区、森林茂密)较大的流域,汇流系数尚需考虑修正系数。

四川的资料为:θ=30以下是坡面汇流为主,θ=30217、ω·J 1/3/L 计算 18、Sp ·F 计算19、0τ 径流系数ψ=1时的洪峰流量汇流时间。

一般可根据ω·J 1/3/L和Sp ·F 及n 值查相关图,或按下式计算:0τ=【0.2783/4/(ωJ 1/3/L )·(Sp ·F )1 / 4】4 /4-n=【0.383 / ω/(θ·Sp 1/4)】4/4-n20、计算n 0τ 21、计算nμτSp 计算;22、ψ 洪峰流量系数。

当径流系数ψ=1时,根据nμτSp 及n 值查图求出;(8)、(21)、(22)三者的关系:n 0μτSp n >ψ时:部分汇流 τ>t c 汇流时间大于产流历时t c :ψ=n (t c/τ)1-n0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 0.635 0.70 0.586 0.70 0.540 0.70 0.495 0.70 0.450 0.70 0.410 0.70 0.365 0.70 0.320 0.70 0.280 0.70 0.235 0.48 0.195 0.28 0.145 0.16 0.098 0.098 0.0500.05n =ψn =ψ0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 n 0μτSp0.635 0.586 0.540 0.495 0.450 0.410 0.365 0.320 0.280 0.235 0.195 0.145 0.098 0.050n 0μτSpn <ψ时:全面汇流 <t c 汇流时间小于产流历时t c : ψ=1-(μn τ /Sp )0.635 ~ 0.635 0.595 ~ 0.586 0.559 ~ 0.540 0.515 ~ 0.495 0.472 ~ 0.450 0.428 ~ 0.410 0.382 ~ 0.365 0.339 ~ 0.320 0.290 ~ 0.280 0.242 ~ 0.235 0.198 ~ 0.195 0.146 ~ 0.145 0.100 ~ 0.098 0.050 ~ 0.05023、ττ 根据ψ及n 查图求出0ττ=N;24、τ 流域汇流时间(小时);τ与ψ之间的理论关系: τ=0τ·ψ-1/(4-n )根据24步查图则为: τ=0τ·N或根据实测资料计算。