第五章 形状记忆合金

- 格式:ppt

- 大小:12.24 MB

- 文档页数:149

浅谈形状记忆合金传统观念认为,只有人和某些动物才有“记忆”的能力,非生物是不可能有这种能力的。

难道合金也会像人一样具有记忆能力吗?答案是肯定的,形状记忆合金就是这样一类具有神奇“记忆”本领的新型功能材料。

形状记忆效应是指具有一定形状的固体材料,在某种条件下经过一定的塑性变形后,加热到一定温度时,材料又完全恢复到变形前原来形状的现象,即它能记忆母相的形状。

具有形状记忆效应的金属一般是两种以上金属元素的合金,这样的合金成为形状记忆合金。

其主要技术指标如下:机械性能:拉伸强度:700-900Mpa(热处理)延伸率:15-30%形状记忆功能:单程(N=1)6-10%,双程(N=10-107)0.5-5%物理性能:密度:约6.5g/cm3.热膨胀系数:10-106/℃.熔点:约1300℃,导弹率:0.209W/cm℃(室温). 比热:6-8Cal/mol℃电阻率:(50-110) ×10-6chm.cm。

那么形状记忆合金是如何被发现,原理是什么,有哪些具体的应用,又经历了怎样的发展呢?在接下来的文字中你将找到答案。

1963年,美国海军军械研究室在一项试验中需要一些镍钛合金丝,他们领回来的合金丝都是弯弯曲曲的。

为了使用方便,于是就将这些弯弯曲曲的细丝一根根地拉直后使用。

在后续试验中一种奇怪的现象出现了:当温度升到一定值的时候,这些已经被拉得笔直的合金丝,突然又魔术般地迅速恢复到原来弯弯曲曲的形状,而且和原来的形状丝毫不差。

再反复多次试验,每次结果都完全一致,被拉直的合金丝只要达到一定温度,便立即恢复到原来那种弯弯曲曲的模样。

就好像在从前被“冻”得失去知觉时被人们改变了形状,而当温度升高到一定值的时候,它们突然“苏醒”过来了,又“记忆”起了自己原来的模样,于是便不顾一切地恢复了自己的“本来面目”。

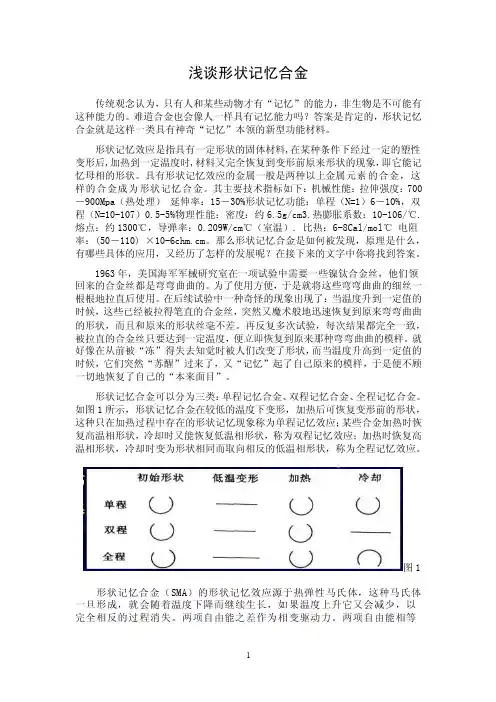

形状记忆合金可以分为三类:单程记忆合金、双程记忆合金、全程记忆合金。

如图1所示,形状记忆合金在较低的温度下变形,加热后可恢复变形前的形状,这种只在加热过程中存在的形状记忆现象称为单程记忆效应;某些合金加热时恢复高温相形状,冷却时又能恢复低温相形状,称为双程记忆效应;加热时恢复高温相形状,冷却时变为形状相同而取向相反的低温相形状,称为全程记忆效应。

形状记忆合金1932年,瑞典人奥兰德在金镉合金中首次观察到"记忆"效应,即合金的形状被改变之后,一旦加热到一定的跃变温度时,它又可以魔术般地变回到原来的形状,人们把具有这种特殊功能的合金称为形状记忆合金。

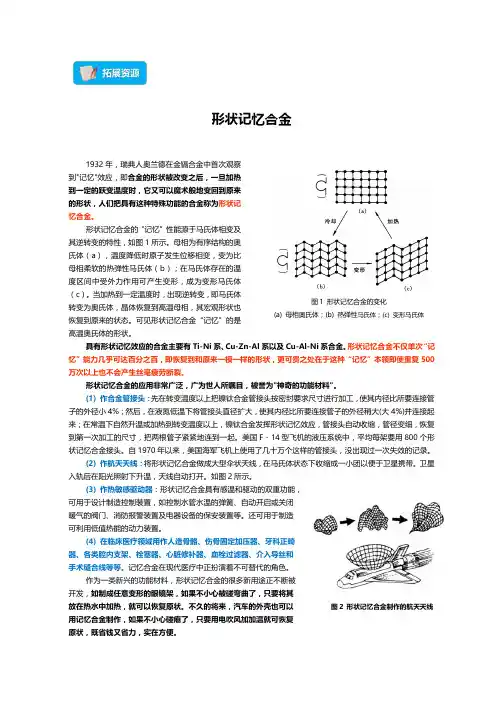

形状记忆合金的“记忆”性能源于马氏体相变及其逆转变的特性,如图1所示。

母相为有序结构的奥氏体(a),温度降低时原子发生位移相变,变为比母相柔软的热弹性马氏体(b);在马氏体存在的温度区间中受外力作用可产生变形,成为变形马氏体(c)。

当加热到一定温度时,出现逆转变,即马氏体转变为奥氏体,晶体恢复到高温母相,其宏观形状也恢复到原来的状态。

可见形状记忆合金“记忆”的是高温奥氏体的形状。

具有形状记忆效应的合金主要有Ti-Ni 系、Cu-Zn-Al 系以及Cu-Al-Ni 系合金。

形状记忆合金不仅单次“记忆”能力几乎可达百分之百,即恢复到和原来一模一样的形状,更可贵之处在于这种“记忆”本领即使重复500万次以上也不会产生丝毫疲劳断裂。

形状记忆合金的应用非常广泛,广为世人所瞩目,被誉为"神奇的功能材料"。

(1)作合金管接头:先在转变温度以上把镍钛合金管接头按密封要求尺寸进行加工,使其内径比所要连接管子的外径小4%;然后,在液氮低温下将管接头直径扩大,使其内径比所要连接管子的外径稍大(大4%)并连接起来;在常温下自然升温或加热到转变温度以上,镍钛合金发挥形状记忆效应,管接头自动收缩,管径变细,恢复到第一次加工的尺寸,把两根管子紧紧地连到一起。

美国F-14型飞机的液压系统中,平均每架要用800个形状记忆合金接头。

自1970年以来,美国海军飞机上使用了几十万个这样的管接头,没出现过一次失效的记录。

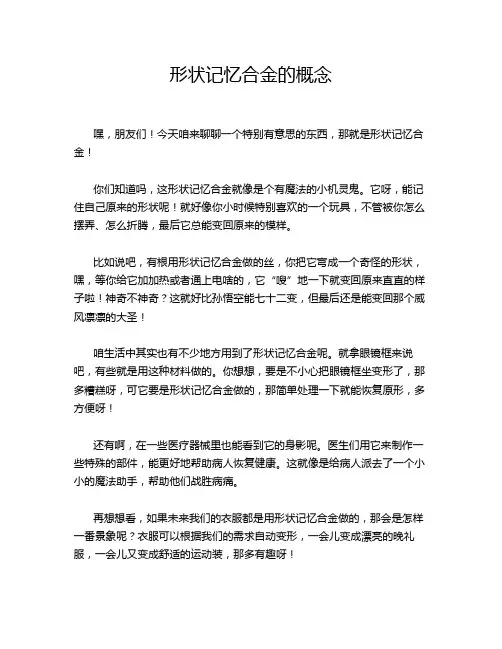

(2)作航天天线:将形状记忆合金做成大型伞状天线,在马氏体状态下收缩成一小团以便于卫星携带。

卫星入轨后在阳光照射下升温,天线自动打开。

如图2所示。

(3)作热敏感驱动器:形状记忆合金具有感温和驱动的双重功能,可用于设计制造控制装置,如控制水管水温的弹簧、自动开启或关闭暖气的阀门、消防报警装置及电器设备的保安装置等。

形状记忆合金的概念嘿,朋友们!今天咱来聊聊一个特别有意思的东西,那就是形状记忆合金!你们知道吗,这形状记忆合金就像是个有魔法的小机灵鬼。

它呀,能记住自己原来的形状呢!就好像你小时候特别喜欢的一个玩具,不管被你怎么摆弄、怎么折腾,最后它总能变回原来的模样。

比如说吧,有根用形状记忆合金做的丝,你把它弯成一个奇怪的形状,嘿,等你给它加加热或者通上电啥的,它“嗖”地一下就变回原来直直的样子啦!神奇不神奇?这就好比孙悟空能七十二变,但最后还是能变回那个威风凛凛的大圣!咱生活中其实也有不少地方用到了形状记忆合金呢。

就拿眼镜框来说吧,有些就是用这种材料做的。

你想想,要是不小心把眼镜框坐变形了,那多糟糕呀,可它要是形状记忆合金做的,那简单处理一下就能恢复原形,多方便呀!还有啊,在一些医疗器械里也能看到它的身影呢。

医生们用它来制作一些特殊的部件,能更好地帮助病人恢复健康。

这就像是给病人派去了一个小小的魔法助手,帮助他们战胜病痛。

再想想看,如果未来我们的衣服都是用形状记忆合金做的,那会是怎样一番景象呢?衣服可以根据我们的需求自动变形,一会儿变成漂亮的晚礼服,一会儿又变成舒适的运动装,那多有趣呀!形状记忆合金真的是给我们的生活带来了很多惊喜和可能。

它就像是一个隐藏在材料世界里的宝藏,等待着我们去不断挖掘和探索。

我们可以尽情发挥想象,用它来创造出更多神奇的东西,让我们的生活变得更加丰富多彩。

所以说呀,这形状记忆合金可真是个了不起的玩意儿!它让我们看到了科技的魅力和无限潜力。

我们可不能小瞧了这些看似普通却有着大本领的材料哦!让我们一起期待形状记忆合金在未来给我们带来更多的惊喜吧!原创不易,请尊重原创,谢谢!。

形状记忆合金(Shape Memory Alloys,),简称SMA,是一种在加热升温后能完全消除其在较低的温度下发生的变形,恢复其变形前原始形状的合金材料,即拥有"记忆"效应的合金。

在航空航天领域内的应用有很多成功的范例。

人造卫星上庞大的天线可以用记忆合金制作。

发射人造卫星之前,将抛物面天线折叠起来装进卫星体内,火箭升空把人造卫星送到预定轨道后,只需加温,折叠的卫星天线因具有"记忆"功能而自然展开,恢复抛物面形状。

形状记忆合金(shape memory alloy)在临床医疗领域内有着广泛的应用,例如人造骨骼、伤骨固定加压器、牙科正畸器、各类腔内支架、栓塞器、心脏修补器、血栓过滤器、介入导丝和手术缝合线等等,记忆合金在现代医疗中正扮演着不可替代的角色。

记忆合金同我们的日常生活也同样休戚相关。

形状记忆合金具有形状记忆效应(shape memory effect),以记忆合金制成的弹簧为例,把这种弹簧放在热水中,弹簧的长度立即伸长,再放到冷水中,它会立即恢复原状。

利用形状记忆合金弹簧可以控制浴室水管的水温:在热水温度过高时通过"记忆"功能,调节或关闭供水管道,避免烫伤。

也可以制作成消防报警装置及电器设备的保安装置。

当发生火灾时,记忆合金制成的弹簧发生形变,启动消防报警装置,达到报警的目的。

还可以把用记忆合金制成的弹簧放在暖气的阀门内,用以保持暖房的温度,当温度过低或过高时,自动开启或关闭暖气的阀门。

形状记忆合金的形状记忆效应还广泛应用于各类温度传感器触发器中。

形状记忆合金另一种重要性质是伪弹性(pseudoelasticity,又称超弹性,superelasticity),表现为在外力作用下,形状记忆合金具有比一般金属大的多的变形恢复能力,即加载过程中产生的大应变会随着卸载而恢复。

这一性能在医学和建筑减震以及日常生活方面得到了普遍应用。

例如前面提到的人造骨骼、伤骨固定加压器、牙科正畸器等。