小学科学教学实验操作技能(六年级)

- 格式:ppt

- 大小:51.50 KB

- 文档页数:22

小学科学六年级上册实验操作步骤一、实验名称:杠杆实验实验目的:知道杠杆有三个点,收集并认识杠杆省力和费力,不省力也不费力的规律。

在实验中体会到收集数据的重要意义,并且意识到相互合作的重要性。

实验材料:杠杆尺钩码实验步骤:组装杠杆尺实验装置,调整平衡。

自主确定两端钩码的位置和数量.在杠杆尺两端相应位置挂钩码,使杠杆尺平衡。

观察用力点和阻力点与支点的位置关系。

总结规律:注意事项:每次在杠杆尺两端挂钩码时每端只选一个点挂钩码,便于比较。

二、实验名称:轮轴的秘密实验目的:掌握轮轴的构造,明白轮越大越省力。

了解轮轴在生活中的应用,激发研究简单机械的兴趣.实验材料:轮轴、细线、钩码实验步骤:把一定数据的钩码挂在轴上,看成要克服的阻力。

在轮上也挂上钩码,看成是我们用力的大小,通过反复比较轮上钩码和轴上钩码的数量进行分析。

注意事项:在轮和轴上穿线的方向正好使线落在轮和轴的槽里.三、实验名称:定滑轮和动滑轮实验目的:知道定滑轮固定在一个地方,不能随着物体的移动而移动。

知道动滑轮不固定,可以随着重物的移动而移动。

了解定滑轮和动滑轮的作用不相同。

实验步骤:(1)用铁架台做支架,安好定滑轮,在定滑轮上挂一根绳子,在绳子的两端任意挂上一些钩码,当绳子的两端的钩码数相同,同此可以说明定滑轮不能省力。

改变用力方向(2)用铁架台做支架,把绳子的一端固定在支架上,绕过动滑轮向上提(用测力计或橡皮筋),动滑轮下挂重物,可以说明动滑轮省力不改变用力方向。

实验材料:滑轮、铁架台、一根绳子注意事项:在使用动滑轮时提起物体的重力不能超过测力计称量范围的二倍.四、实验名称:滑轮组实验目标:1、能够利用动滑轮和定滑轮组成滑轮组,2、通过实验数据的比较,知道滑轮组既能省力又能改变力的方向。

3、通过探究实验知道滑轮组中动滑轮越多越省力。

实验材料:铁架台、滑轮、长线、钩码、测力计实验步骤:1、小组合作组装滑轮组,测试一个钩码的重力,测试用滑轮组提起这个钩码用的力。

小学六年级科学实验教学计划一、实验目标本科学实验教学计划旨在帮助小学六年级学生培养科学实验的基本操作能力和科学探究的能力,提高学生对科学知识的理解和应用能力,培养学生的科学思维和创新意识。

二、实验内容本科学实验教学计划将涵盖以下内容: 1. 实验一:探究光的传播 2. 实验二:研究气体的流动 3. 实验三:观察动物细胞 4. 实验四:研究水的循环过程三、实验目的和原理1. 实验一:探究光的传播实验目的:通过实验,让学生了解光的传播的原理和特性。

实验原理:光是一种电磁波,它可以在真空或介质中传播,具有直线传播和反射折射的特性。

2. 实验二:研究气体的流动实验目的:通过实验,让学生了解气体的流动原理和实验方法。

实验原理:气体的流动遵循流体力学原理,可以通过实验观察气体流动的速度、方向和压力等特性。

实验目的:通过实验,让学生了解动物细胞的结构和特性。

实验原理:动物细胞是生物体的基本单位,通过实验可以观察到细胞膜、细胞质和细胞核等组成细胞的结构和功能。

4. 实验四:研究水的循环过程实验目的:通过实验,让学生了解水的循环过程和环境保护的重要性。

实验原理:水的循环包括蒸发、凝结、降水和地下水的循环等过程,通过实验可以观察到水的不同形态和变化过程。

四、实验步骤和方法1. 实验一:探究光的传播实验步骤: - 将一个光源放置在一个封闭的黑暗室内。

- 在黑暗室内设置不同形状的物体,如直线、凹面镜、凸透镜等。

- 观察物体对光的传播的影响,并记录下观察结果。

2. 实验二:研究气体的流动实验步骤: - 准备一个封闭的容器和一定量的气体。

- 在容器上设置不同形状的孔,如圆孔、方孔等,以及可控制的压力差。

- 观察气体在不同形状孔的流动情况,并记录下观察结果。

实验步骤: - 准备显微镜和动物组织样本。

- 将样本放置在显微镜下,调整合适数目,观察动物细胞的结构。

- 记录下观察到的细胞膜、细胞质和细胞核等细胞结构的特点。

小学科学六年级上册实验操作指导实验一:暑假里的一天,爸爸买了一些馒头,过了几天,小明发现没吃完的馒头发霉了。

馒头为什么会发霉呢?请写出你的猜测和研究方案。

学生一:我的猜测:我认为馒头发霉可能与温度上下有关系。

我的方案:1.将一个馒头一分为二,分别放进塑料袋。

把其中一块放在温度较高的地方,一块放进冰箱的冷藏室中。

〔用一个馒头保证所含水分一样〕2.一周后,观察2块馒头的变化,并记录下来。

我的发现:我发如今高温地方的馒头发霉了,这说明馒头等食物在高温的情况下容易发霉。

学生二:我的猜测:我认为馒头发霉可能和水分的多少有关系。

我的方案:1.将一个馒头一分为二,让一块馒头保持枯燥,在另一块馒头上滴10滴水,分别装进两个塑料袋里,用线扎紧袋口后放在桌上。

2.一周后,观察2块馒头的变化,并记录下来。

我的发现:我发现枯燥的馒头发霉的面积很小,滴水的馒头发霉面积较大。

这说明馒头等食物的发霉和水分的多少有关。

学生三:我的猜测:我认为馒头发霉可能与温度上下、湿度的大小有关系。

我的方案:1.将一个馒头一分为四,分别贴上号码。

2.在1、3号上滴上水,2、4号烤干;3.将4快馒头分别放进塑料袋;4.将1、2号放在朝阳的窗台上〔或温度较高的地方〕,3、4号放进冰箱的冷藏室中;5.几天后,观察4块馒头的变化,并记录下来。

我的发现:我发现1号馒头发霉最早,发霉的面积最大;4号馒头发霉最晚,发霉面积最小;2、3号馒头发霉的时间和面积居中。

这说明馒头等食物在潮湿、高温的情况下容易发霉。

实验二:蜡烛在冬天硬硬的,夏天时却软软的。

蜡烛在不同条件下会发生哪些变化?请写出你的猜测和研究方案。

学生一:我的猜测:我认为可以用切割、碾碎、加热等方法使蜡烛发生改变。

我的方案:用小刀切割蜡烛,用锤子碾碎蜡烛,或者用手弯折蜡烛,把蜡烛放在坩埚中用酒精灯加热等,观察蜡烛的变化。

我的发现:我发现这些变化只是蜡烛形态上的变化,并没有新物质生成。

学生二:我的猜测:我认为点燃蜡烛可以使蜡烛发生变化。

小学科学3—6年级实验操作六年级上册一、馒头发霉的实验参考教参P43页。

分别把馒头放在阳光下、和阴凉背光的地方,效果很明显。

一、第3课馒头发霉了实验名称:探究霉菌的生长所需要的条件实验材料:放大镜、烧杯、吸管、小刀、水、塑料袋、馒头实验步骤:1、将密封好的两袋馒头,一袋放在温度较高的地方,另一袋放在冰箱里,每天按时观察,看霉菌是否已经出现,把霉菌出现的时间和出现的部位记录在自己提前设计好的记录表里。

2、将密封好的两袋馒头,一袋滴上适量的水,使馒头保持潮湿,另一袋不滴水,使馒头保持潮湿,将两袋馒头放在相同的环境中,每天按时观察,看霉菌是否已经出现,把霉菌出现的时间和出现的部位记录在自己提前设计好的记录表里。

实验现象:放在温度较高地方的馒头和滴上水的馒头很快长出了霉菌。

实验结论:因为霉菌的生活需要适宜的温度和适量的水分,所以放在温度较高地方的馒头很快长出了霉菌。

二、P14第5课蜡烛的变化实验名称:蜡烛燃烧的变化实验材料:蜡烛、火柴、干玻璃片、试管夹实验步骤:1、点燃蜡烛,观察现象。

2、用试管夹夹住干玻璃片,放在火焰上方,观察现象。

实验现象:蜡烛开始燃烧,火焰下方蜡烛由固态变成液态,玻璃片上变黑。

实验结论:蜡烛燃烧,一是形态发生了变化,二是生成了新的物质——烟。

方法有:1、用小刀切块,放在铁片上加热,再遇冷。

2、点燃。

教材P14有个实验记录表:蜡烛在点燃、熔化两种实验方法下的现象。

点燃的现象是:蜡烛先熔化,然后燃烧;燃烧时发出光和热、冒出烟。

熔化的现象是蜡块逐渐融化成液体状态的蜡;冷却后,逐渐凝固成固体状态的蜡。

根据产生的变化,只改变形态的有蜡烛熔化、折纸、小麦磨成粉、铁熔化、木头破碎、泥塑……生成新物质的变化的有:蜡、木燃烧,鸡蛋和面制成面包,铁生锈,泥烧成砖,石头烧成石灰……为看清点燃时的变化,可把烧杯罩在火焰上方,观察会在烧杯里留下什么物质(烟尘、水蒸气)。

实验得知,蜡烛燃烧时,不仅在形态上发生了变化,而且产生了新物质:光、热、二氧化碳、水蒸气(是否由蜡烛燃烧产生)、烟尘等。

教科版小学科学六年级上册实验教学指南介绍本实验教学指南旨在帮助小学六年级上册科学教师进行实验教学的准备和指导。

通过实验教学,学生将能够亲自动手、观察、实践和探索,培养科学思维和实验技能。

实验目标本教学指南的实验目标主要包括:- 通过实验,激发学生对科学的兴趣和好奇心;- 培养学生的观察能力和实验技能;- 建立学生的科学知识和概念。

实验内容教师可以根据教材内容选择相应的实验进行教学。

以下是本教学指南推荐的几个实验:1. 水的沸点实验水的沸点实验- 实验目的:通过观察沸水的现象,探究水的沸点。

- 实验步骤:将水加热直至沸腾,观察并记录温度。

- 实验材料:水、加热设备、温度计。

2. 物体的浮力实验物体的浮力实验- 实验目的:通过实验了解物体的浮力原理。

- 实验步骤:将不同物体分别放入水中观察其浮沉现象。

- 实验材料:不同物体、水、。

3. 植物光合作用实验植物光合作用实验- 实验目的:了解植物进行光合作用的过程。

- 实验步骤:在不同光照条件下观察植物叶子的变化。

- 实验材料:植物、灯光。

4. 声音传播实验声音传播实验- 实验目的:探究声音的传播方式。

- 实验步骤:利用不同材料制作声音传播器,观察声音传播的效果。

- 实验材料:不同材料(如纸片、纸杯)、声音源。

实验安全注意事项在进行实验教学时,教师需要注意以下安全事项:- 防止烫伤:在进行涉及加热的实验时,要使用隔热手套和适当的防护措施。

- 防止触电:在进行电路实验时,要确保电源和设备的安全使用,避免触电风险。

- 防止溅泼:在进行与液体有关的实验时,要佩戴防护眼镜和实验服,避免液体溅泼伤害。

实验教学步骤为了保证实验教学的顺利进行,教师需要遵循以下步骤:1. 准备工作:了解实验内容、准备实验材料和设备。

2. 实验引导:向学生介绍实验目的、步骤和安全事项。

3. 实验操作:指导学生完成实验操作,引导他们观察现象和记录实验数据。

4. 结果讨论:与学生一起讨论实验结果,并解释相关科学原理。

小学《科学》六年级上册实验手册小学《科学》六年级上册实验手册[部分]《工具和机械》单元第二课杠杆的科学1、研究杠杆尺的实验实验材料:底板1块、长支架1个、杠杆尺1根、钩码若干。

(学具中有)操作方法:(1)按学具中的图组装好实验装置;(2)师介绍组装方法及支点、阻力点、用力点的位置及阻力点和用力点到支点的距离如何测量;(3)在杠杆尺两边各选一个位置分别放上不同数量的钩码直至杠杆尺平衡为止,并记录相应数据到P6记录表中,判断其用力情况;(4)交流分析实验数据;(5)得出结论。

第三课杠杆类工具的研究1、杠杆类工具的比较实验实验材料:撬盖的铁片(或螺丝刀)、开瓶器、夹子(或镊子)、罐头、啤酒瓶。

(自备)操作方法:(1)用撬盖的铁片去撬罐头、用开瓶器开啤酒瓶、用夹子夹东西;(2)在课本P7图上分析三点位置及用力情况。

2、小杆秤的观察与制作(让学生自己做)实验材料:1根长竹筷(称)、螺帽或钩码(重)、粗棉线或钓鱼线、小塑料盘(称)、砝码(50g)、剪刀。

(自备)操作方法:(1)如课本P9图片,把一支竹筷打磨光滑,其中一个螺丝帽或钩码用钓鱼线系好做秤砣;(2)自制一个秤盘,系好三条一样长的细绳并固定在秤杆上;(3)在秤砣与秤盘间选择适当的位置系上一个绳套,作为初次实验的平衡点;(4)利用平衡原理制作托盘小杆秤刻度,在称盘内每次加一个砝码(50克),移动秤砣使秤平衡,并在秤杆的挂秤砣的位置做好标记,直到秤杆用完为止。

第四课轮轴的秘密1、研究轮轴作用的实验实验材料:1根轴、1根销钉、24个钩码、2段棉线、1个底板和1个长支架。

(包含在学习工具中)(或机械实验盒中)操作方法:(1)如学具中的图组装轮轴装置;(2)把一定数据的钩码挂在轴上,看成要克服的阻力;在轮上也挂上钩码,看成是我们用力的大小,直至平衡,反复做4种,并记录实验数据到课本P10表中。

(3)交流分析数据。

(4)得出结论。

2、研究轮的大小对轮轴作用的影响实验(材料准备可能较难)实验材料:添加1个轮圈。

⼩学科学五六年级试验操作⼩学科学五六年级实验操作1、组装带有开关的串联电路(于龙⾔整理)实验⽬的:认识简单电路实验材料:⽤电器2个(⼩电珠及电珠座);开关1个;电池⼀节;电池夹⼀个;导线⾄少3条。

实验步骤:(1)将⼩电珠装⼊电珠座。

(拧的时候注意松紧度,太松易接触不良,太紧则易坏)(2)⽤导线将2个电珠座,电池夹,打开的开关依次⾸尾相连。

(如图)L1 L2(3)检查⽆误后将电池放⼊电池夹。

(4)闭合开关,发现两个⼩电珠都亮了。

(5)断开开关,两个⼩电珠同时熄灭。

(6)拧下⼩电珠L1,闭合开关,发现另⼀个⼩电珠L2不亮。

同样,拧下⼩电珠L2,发现另⼀个⼩电珠L1也不亮。

分析数据及现象:通过闭合开关,⼩电珠都亮;断开开关,两个⼩电珠同时熄灭,我们发现开关控制着整个电路的通断。

⽽拧下⼩电珠L1,闭合开关,发现另⼀个⼩电珠L2不亮。

同样,拧下⼩电珠L2,发现另⼀个⼩电珠L1也不亮。

我们发现各个⽤电器之间是相互影响的,⼀个⽤电器毁坏,整个电路就不通了。

实验结论:(1)串联电路是将整个电路串在⼀起,(包括⽤电器、导线、开关、电源)(2)串联电路的特点:A电流只有⼀条通路B开关控制整个电路的通断C各⽤电器之间相互影响2、实验题⽬是:组装带有开关的并联电路(姜红⽟整理)实验⽬的:认识并联电路实验器材有:电池2节(⼀节也可以)、开关3个、电珠2个、导线若⼲实验过程:⾸先,我要组装的是具有⼀个总开关的并联电路,将电池安装到电池盒中,正极、负极分别连接上导线,在导线⼀端安装⼀个开关(注意,这个开关要断开)在开关的另⼀端连接两根导线,两根导线分别连接两个⼩电珠,再⽤⼀根导线将两个⼩电珠连接起来,最后,将电池另⼀端的导线连接到两个灯泡的导线连接处。

当开关闭合两个灯泡都亮,当开关断开,两个灯泡都灭。

当其中⼀个灯泡出现故障(同时,动⼿操作,将其中⼀个灯泡的电路断开)另⼀个灯泡依旧亮着。

这就是由⼀个开关控制所有⽤电器的并联电路。

苏教版小学科学六年级下册实验1.什么是能量(1)实验名称:通过游戏,观察、分析、知道运动的物体具有动能。

实验目标:通过撞棋游戏和生活中的一系列事例,让学生明白什么是动能。

实验器材:棋子实验步骤:1.把A棋子弹向B旗子,看谁能使B棋子移动的距离更远。

2.通过撞棋游戏,让学生感受手指运动的能量,可以传递给A棋子,接着A棋子运动的能量传递给B棋子,并且A棋子运动速度越大,B棋子被撞开的距离越远。

运动的手指、棋子等具有的能量叫做动能。

根据学生的实际情况,可以就动能的大小与物体速度大小的关系进行研讨。

3.知道了什么是动能,再引导学生分析教材中事物的动能表现在哪里,举出生活中还有哪些动能存在的事例,不断丰富学生对动能的认知。

实验结论:1.龙卷风的动能表现在:空气的高速运动形成猛烈旋风,会拔起大树,掀翻车辆,摧毁建筑等,甚至把人卷至空中带往他处。

2.泥石流的动能表现在:大量石块、泥沙,伴随着洪水从高处急速流下。

泥石流历时短暂,来势凶猛,常造成严重灾害。

3.保龄球的动能表现在:保龄球沿滑道向前滚动,将球瓶撞倒。

4.钱塘江大潮的动能表现在:海潮倒灌时具有巨大的动能,会把大量泥沙带进河口,掀翻船只,拍打礁石,卷走岸边物体。

注意事项:动能是个抽象的概念,要通过大量的事例分析来让学生感知、理解,教学时不能“硬塞”概念。

1.什么是能量(2)实验名称:小球反弹实验,观察拉长橡皮筋、压缩弹簧等现象,知道什么是势能。

实验目标:让学生感知、理解、接受势能的概念。

实验器材:小球,尺子1.固定尺子。

从低、中、高三处位置,让小球自然下落,记录小球反弹高度。

2.势能对小学生来说是一个更抽象的概念。

通过做小球反弹实验,分析小球反弹的原因:位于高处的小球具有能量,释放后能量显现;位置越高,能量越多,小球反弹越高。

3.除了位于高处的小球、跳板上的跳水运动员、拉长的橡皮筋、被跳水运动员压着的跳板、拉开的弓、压缩的弹簧都具有势能。

可以引导学生在动手体验中具体感知。

青岛版小学科学六年级上册部分实验一、实验名称:馒头发霉的对比实验。

实验目的:比较馒头在什么情况下容易发霉。

实验材料:四片馒头、塑料袋。

实验过程:(1)选四片馒头,分别贴上号码。

(2)在1、3号上滴水,将2、4号烤干。

(3)将4片馒头分别装入袋中。

(4)将1、2号放在窗台上,3、4号放入冰箱里。

(5)几天后,观察4片馒头,看看发生了什么变化,并记录下来。

实验现象:1号馒头发霉最早,发霉面积最大。

2号、3号馒头发霉时间和面积居中。

4号馒头发霉时间晚,发霉面积小。

实验结论:馒头在温暖、潮湿的情况下容易发霉。

、实验名称:惯性试验。

实验材料:鱼缸一个,鸡蛋一个,光滑的薄木板一块,小锤一个。

实验步骤:1.把鱼缸装入二分之一的水,盖上薄木板,然后把鸡蛋放在木板上面。

2.用小锤沿水平方向迅速敲击木板,看鸡蛋如何运动。

实验现象:鸡蛋会掉进水里。

实验结论:鸡蛋没有随木板一起运动,而是保持了它原有的运动趋势,木板抽掉后,只好掉进鱼缸内,说明鸡蛋具有惯性。

、实验名称:昼夜交替的模拟试验实验材料:地球仪、手电筒、大头针。

实验步骤:1.用手电筒的光代表太阳光把地球仪照亮。

观察地球仪上是否分成了明暗两部分,思考哪边是白天,哪边是黑夜。

2.自西向东转动地球仪,观察:同一个地方(如插大头针的地方)是否出现昼夜交替现象?分别在什么位置是早上、正午和傍晚?实验现象:1.地球仪上分成了明暗两部分,向着“太阳”的那面是白天,背着“太阳”的那面是黑夜。

2.地球自西向东转动,同一个地方出现了昼夜交替现象。

当这个地方转到刚被太阳光照射到是早晨,正对“太阳”时是正午,转到刚被太阳光照不到时是傍晚。

实验结论:地球是个球体,太阳只能照亮地球的一半,向着太阳的那面是白天,背着太阳的那面是黑夜。

地球不停地自转,昼夜现象就会交替出现。

、实验名称:四季更替的模拟实验。

实验材料:地球仪、手电筒。

实验步骤:1.在桌子上画一个圆,把地球仪放在画好的轨道上运动。

苏教版小学科学六年级上册第1单元显微镜下的世界第1课水滴里的生物一、问题解答问题1:在日常生活中,在哪儿可以找到微生物的踪迹?你能用什么方法证明它们是有生命的?答:微生物在大自然中分布极广,空气中、水中、泥土里、动植物的体内和体表都有微生物,水滴中的那些小家伙,还有细菌、霉、病毒,都是不同种类的微生物。

如瓜果上的霉菌、墙角地缝中的霉菌、人体皮肤上的细菌、空气中飘浮的病毒等等,比如发现物体上的霉斑在慢慢扩大等。

问题2:使用显微镜时要注意什么?答:(1)反光镜不能直接对着太阳,否则会伤害眼睛。

(2)使用时要小心,镜头不要碰着玻片。

(3)不能用手触摸目镜和物镜。

二、实验与制作制作名称:制作“小水塘”进行观察。

制作准备:广口瓶、冷水、放大镜、叶子、草、土制作过程:1、在一个干净的广口瓶中加入三分之二的冷水。

2、将一些腐烂的和新鲜的叶子、草撕碎后放入水中,并加进一把土。

3、将瓶子放在有阳光的窗户附近,三周后,利用放大镜就可以看见水里的变化了。

第2课做酸奶一、问题解答问题1:用哪些方法可以减少致病细菌的传播?答:(1)、捂住鼻子打喷嚏。

(2)、用热水冲洗筷子。

(3)、勤用肥皂洗手。

问题2:细菌的三个特点是什么?答:(1)细菌体积微小,几万个细菌合在一起才有头发丝那么粗,他们有三种基本形态。

(2)细菌也要“吃”食物。

有的细菌利用阳光自己制造食物,有的细菌从动植物身上吸收养料。

(3)细菌繁殖很快,一个细菌可以在数小时内繁殖出几百万甚至上亿个后代。

二、实验与制作1、制作名称:自已动手做酸奶。

制作准备:鲜牛奶、白糖、勺子、保温容器制作过程:(1)在鲜牛奶里加入1—2勺白糖,煮开几分钟(2)待牛奶冷却到35°C-40°C时,加入两勺酸奶,仔细搅匀。

(3)再倒进消毒过的保温容器里,盖上盖子。

(4)保温5—6小时后,牛奶变得稠稠的,酸奶就做成了。

2、实验名称:体验细菌繁殖的速度。

实验准备:每组豆子若干、纸杯八个、实验记录纸实验过程:(1)在1号杯中放一粒豆子,代表第一代细菌。

最新教科版小学六年级科学(上)全册实验记录单本文是一份小学科学实验记录单,记录了五个实验的内容、目的、器材和步骤,以及实验现象和结论。

但是文章存在格式错误,部分段落没有明确的实验步骤和结论,需要删除或修改。

实验内容1:使用工具实验目的:使学生了解常用工具的使用方法和作用。

实验器材:剪刀、螺丝刀、开瓶器、羊角锤、小刀、镊子、老虎钳、钉有三个图钉、2个铁钉、两个木螺丝钉的木板一块,克丝钳。

实验步骤:1.用克丝钳将一根铁丝夹断。

2.用开瓶器打开一个啤酒瓶,用剪刀把一张纸剪碎。

3.将一颗铁钉从木头里起出来。

实验现象:不同的工具有不同的使用方法。

实验结论:不同的工具有不同的使用方法。

实验内容2:杠杆的科学实验目的:了解杠杆的工作原理。

实验器材:杠杆尺、钩码、杠杆类和非杠杆类工具3~5种。

实验步骤:1.将杠杆尺调节到平衡状态,在杠杆尺左边的第二个孔上挂两个钩码,分别在杠杆尺右边的第一、第二、第二个孔上挂上两个钩码。

2.分别改变杠杆尺左右两边挂钩码的位置和数量。

实验现象:改变杠杆尺左右两边挂钩码的位置和数量,杠杆尺的状态会随之改变。

实验结论:改变杠杆尺左右两边挂钩码的位置和数量,杠杆尺的状态会随之改变。

实验内容3:杠杆类工具的研究实验目的:了解杠杆是否省力。

实验器材:长竹筷、螺丝帽、棉线、塑料盘、杆秤、螺丝刀、开瓶器、镊子、剪刀、小刀。

实验步骤:1.杠杆的比较和分析。

2.小杆秤的研究。

实验现象:杠杆是否省力是由它的三个点的位置决定的。

实验结论:杠杆是否省力是由它的三个点的位置决定的。

实验内容4:轮轴的秘密实验目的:使学生知道合理使用轮轴可以省力。

实验器材:轮轴实验装置1个,钩码、线、铁架台。

实验步骤:1.将一个轮轴实验装置安装在铁架台上,并在轮和轴上分别挂上钩码,直到平衡。

2.将另一个轮轴实验装置也安装在铁架台上,再在它的轮和轴上分别挂上钩码,直到平衡。

实验现象:1.在平衡时,轮上挂的钩码少而轴上挂的钩码多,即在轮上省力,轴上费力。

五年级上册一、P5第2课火山【研究火山的成因】模拟实验:用番茄酱做岩浆,土豆泥做地壳,加热模拟地球内部温度高。

把土豆泥摊成薄饼状,中间倒入适量番茄酱包好,放在小瓷盘中,隔石棉网加热近10分钟,看到岩浆从地壳薄的地方或有裂缝的地方喷出,形成火山。

二、P7第3课地震【研究地震的成因】模拟实验:用不同颜色的毛巾做地层,用细木棍、竹片做地壳。

用手挤压毛巾,模拟地壳在受力时发生变形,形成褶皱。

当受到的力大到不能承受时,再用力折竹片模拟岩层的断裂,手感到振动,即地表也发生震动。

三、P10第4课做一块卵石【研究卵石的形成】模拟实验:碎石子或用砖头做河道中的石头,半瓶做流水的河道。

把碎石子或砖头放入水中,拧紧盖,用力摇晃模拟水的冲去。

过一会儿,看到石子变小了,棱角光滑了。

从而推想:卵石是在河道中不断受到水的冲击和相互碰撞形成的。

四、P20第7课声音的产生【研究声音产生的秘密】能用典型材料发出声音,看到它在振动。

一般实验分三种物态。

固体:音叉被敲响后,音叉发音,手感到振动或立即插入水中,会看到水花四溅和波纹;手敲鼓和锣会感到振动。

气体:用吹满气的气球,松手时有声音,这时看到气球口振动或嘴吹小瓶,会听到声音,看瓶内小塑料泡沫在振动。

液体:用烧杯来回倒水时有声音,水面在振动;往水中投东西或搅动,水也发出声音,同时水面在振动。

五、P22第8课谁能传播声音【研究谁能传播声音】在桌子一端轻轻敲击,在另一端能听到声音;找一发声物体如闹钟或手机,让其不断发出声音,包好塑料袋放入水中,还能听到声音……种种现象说明,声音能在气体、液体、固体中传播,并向四面八方传播。

六、P56第20课蒸发(一)研究水蒸发时周围的变化用棉纱将一支温度计的液泡包住,蘸上少许与室温相同的水,发现室温下棉纱中的水蒸发时,温度计的液柱不断下降。

说明:水蒸发时要吸收周围的热。

(二)研究怎样使水蒸发得更快些对比实验:两个同样的瓷盘,同时倒入同样多的水,一个放置在桌面上,一个放在火上加热。

青岛版小学科学63制刘六年级实验汇总六年级上册1.细胞观察洋葱表皮细胞实验目的:了解植物细胞的样子。

实验材料:显微镜、洋葱表皮细胞玻片标本。

实验步骤:1.按要求取镜、安放、对光。

2.将洋葱表皮细胞玻片标本放在载物台上,调试直至可以观察到清晰的图像。

3.小组成员轮流观察,并画出洋葱表皮细胞结构图。

4.整理实验器材。

实验结论:洋葱表皮是由多个细胞构成的,每个细胞有明显的细胞壁、细胞质、细胞核。

2.像与不像帮同学找父母活动目的:知道人的后代与亲代之间在外貌特征方面有相似之处。

活动材料:父母的照片。

活动过程:1.组长收集自己小组内同学父母的照片。

2.组间交换照片。

3.小组内观察其他小组同学父母的照片,找出其体貌特征,和班内同学的体貌进行对比,帮同学找到父母。

活动结论:手人的后代与亲代之间有相似之处,生物将自身的形态特征或生理特征传给后代的现象称为遗传。

7.秋季星空认识仙后座活动目的:了解仙后座的主要亮星排布特征,熟悉找寻仙后座的方法。

活动器材:仙后座、北极星周边星图等。

活动步骤:1.识读仙后座,找出仙后座中的几颗亮星,将其描在纸上。

2.与小组同学交流这几颗亮星排布的样子,加强记忆。

3.识读北极星周边星图,尝试使用教科书的方法找到仙后座。

学习使用活动星图活动目的:熟练使用活动星图。

活动器材:活动星图。

活动步骤:1.观察活动星图,熟悉活动性图的各组成部分。

2.根据当前日期、时刻、地理位置调整活动星图,对准方向,练习活动星图的使用。

3.小组间互相指定观测时间、方向,练习使用活动星图。

8.冬季星空认识猎户座活动目的:知道猎户座的主要亮星排布特征,学会寻找猎户座的方法。

活动器材:猎户座星图等。

活动步骤:1.识读猎户座星图,找出猎户座中的几颗亮星,将其描在纸上。

2.与小组同学交流这几颗亮星排布的样子,加强记忆。

3.课后,面向南方观察星空,尝试找到猎户座。

制作并利用星座放映器介绍星座活动目的:学习制作星座放映器,进一步熟悉星座知识。

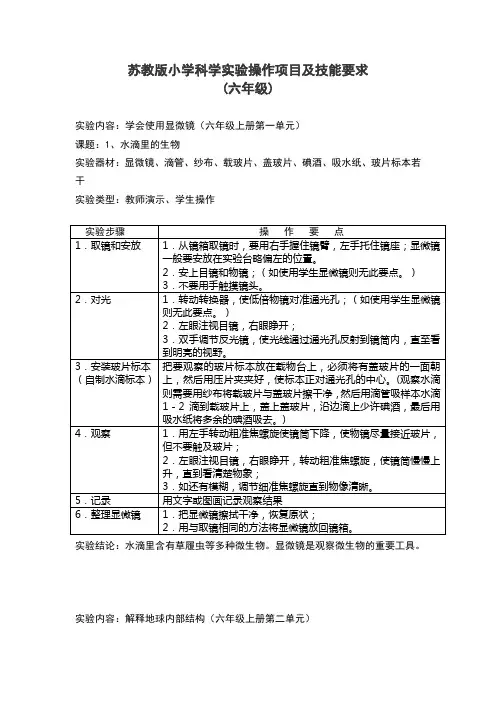

小学科学(苏教版)实验操作项目及技能要求(六年级)一实验内容:学会使用显微镜(六年级上册第一单元)课题:1、水滴里的生物实验器材:显微镜、滴管、纱布、载玻片、盖玻片、水、碘酒、吸水纸、解剖刀、洋葱、镊子、玻片标本若干实验类型:教师演示、学生操作实验步骤:操作要点1.取镜和安放(1).从镜箱取镜时,要用右手握住镜臂,左手托住镜座;显微镜一般要安放在实验台略偏左的位置。

(2).安上目镜和物镜;(如使用学生显微镜则无此要点。

)(3).不要用手触摸镜头。

2.对光(1).转动转换器,使低倍物镜对准通光孔;(如使用学生显微镜则无此要点。

)(2).左眼注视目镜,右眼睁开;(3).双手调节反光镜,使光线通过通光孔反射到镜筒内,直至看到明亮的视野。

3.安装玻片标本(自制洋葱表皮标本)(1)在干净的载玻片上用滴管滴一滴清水;(2)用解剖刀在洋葱内表皮上划一个井字,并用镊子小心取下内表皮放在载玻片的水滴中央,使其完全展开,用镊子将盖玻片倾斜着盖到玻璃的标本上,为了能清晰看到洋葱表皮结构,我们要给切片染色,从切片的边缘滴一滴稀释的碘酒,把玻片微微倾斜,再用吸水纸吸掉多余的水;4.观察(1).用左手转动粗准焦螺旋使镜筒下降,使物镜尽量接近玻片,但不要触及玻片;(2).左眼注视目镜,右眼睁开,转动粗准焦螺旋,使镜筒慢慢上升,直到看清楚物象;(3).如还有模糊,调节细准焦螺旋直到物像清晰。

5.记录用文字或图画记录观察结果6.整理显微镜(1).把显微镜擦拭干净,恢复原状;(2).用与取镜相同的方法将显微镜放回镜箱。

实验结论:.显微镜是观察微生物的重要工具。

附:(显微镜的结构和使用视频、洋葱表皮切片的制作视频)二实验内容:解释物质的变化(六年级上册第三单元)课题:1、蜡烛的变化实验器材:蜡烛、火柴、烧杯、澄清的石灰水、蒸发皿、滴管、抹布、垃圾盒(或培养皿)实验类型:教师演示、学生操作实验步骤:操作要点1.点燃蜡烛:用火柴点燃蜡烛,注意安全,小心烫手,吹灭或甩灭火柴,将火柴梗放入指定容器,不乱扔火柴梗。

(完整版)教科版小学科学六年级上册实验教学计划1. 引言本实验教学计划旨在帮助小学六年级的学生掌握科学实验的基本方法和技巧,以及培养他们的观察能力和实验思维。

通过实验教学,学生将在实际操作中主动探索科学知识,增强对科学的兴趣和理解。

2. 实验目标本实验教学计划的目标是:- 培养学生的实验思维和实验能力。

- 培养学生的观察能力和科学探究的兴趣。

- 帮助学生理解和掌握科学实验的基本方法和技巧。

- 培养学生的科学思维和科学研究的能力。

3. 实验内容实验一:观察花的生长过程学生将观察花的生长过程,记录观察结果并进行分析和讨论。

通过这个实验,学生将掌握观察方法和记录观察结果的技巧。

实验二:测量物体的重量学生将使用天平测量不同物体的重量,记录测量结果并进行比较和分析。

通过这个实验,学生将掌握测量方法和使用工具的技巧。

实验三:分离混合物学生将研究如何分离混合物,通过实际操作将混合物分离成不同的组成部分。

通过这个实验,学生将理解物质的组成和分离方法。

实验四:测量温度变化学生将使用温度计测量物体的温度变化,记录测量结果并进行分析和讨论。

通过这个实验,学生将掌握温度测量的方法和技巧。

4. 实验步骤实验一:观察花的生长过程1. 准备花的种子和种植土壤。

2. 将种子种植在土壤中,并进行适当的浇水。

3. 每天观察花的生长情况,记录观察结果。

4. 比较不同花的生长情况,并进行分析和讨论。

实验二:测量物体的重量1. 准备一些不同重量的物体和天平。

2. 将一个物体放在天平上,记录测量结果。

3. 重复以上步骤,测量其他物体的重量。

4. 比较不同物体的重量,并进行分析和讨论。

实验三:分离混合物1. 准备一个混合物样本和相应的分离方法。

2. 进行分离混合物的操作,将混合物分离成不同的组成部分。

3. 观察分离后的结果,并记录观察结果。

4. 分析和讨论分离混合物的方法和结果。

实验四:测量温度变化1. 准备一个温度变化的物体样本和温度计。

2019-2020年小学科学(苏教版)实验操作项目及技能要求(六年级)实验内容:学会使用显微镜(六年级上册第一单元)课题:1、水滴里的生物实验器材:显微镜、滴管、纱布、载玻片、盖玻片、碘酒、吸水纸、玻片标本若干实验类型:教师演示、学生操作实验结论:水滴里含有草履虫等多种微生物。

显微镜是观察微生物的重要工具。

实验内容:解释地球内部结构(六年级上册第二单元)课题:3、地球的内部实验器材:地球构造模型(学生自制模型)实验类型:教师演示、学生操作实验结论:按现有的理论推测,地球内部大致可以分为三层:地壳、地幔和地核。

实验内容:解释物质的变化(六年级上册第三单元)课题:1、蜡烛的变化实验器材:蜡烛、火柴、垃圾盒(或培养皿)实验结论:蜡烛是固体,点着时因受热熔化成了液体,随着温度的增高,液体又转化成能燃烧的气体。

蜡烛在燃烧时,会发光发热,还会生成二氧化碳、水蒸汽、灰烬等新物质。

实验内容:探究铁钉生锈的原因(六年级上册第三单元)课题:2、铁钉生锈了实验器材:无锈的钉子3枚、同样大小的有盖的透明瓶子(汽水瓶、葡萄糖瓶……)3个、白开水、蜡烛、火柴实验类型:教师演示、学生操作(长期)实验结论:铁生锈的必要条件是氧气、水同时存在。

实验内容:辨别物质的酸碱性(六年级上册第三单元)课题:3、变色花实验器材:紫包菜、热水、滴管、烧杯(紫甘蓝水若干)、不同的液体(白醋、碱水等)、不同的食物若干(面包片、馒头片、饼干等)实验类型:教师演示、学生操作实验结论:紫甘蓝水遇到酸性物质会变红,遇到碱性物质会变绿,遇到中性物质则不会变色。

实验内容:对比洗涤剂的去污效果(六年级上册第三单元)课题:4、洗衣服的学问实验器材:不同的洗衣粉若干、勺子、干净的布、烧杯和水若干、玻璃棒、天平实验结论:不同的洗衣粉去污能力是不相同的(某品牌的洗衣粉能更容易地去除污迹)。

实验内容:解释环形山的形成(六年级上册第四单元)课题:1、登月之旅实验器材:沙盘(装细沙若干)、大小不同的石子若干、镊子、电筒、尺子实验结论:月球表面的环形山有可能是陨石撞击形成的。