伤寒论升斗斤两换算关系

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:8

《伤寒论》的药物剂量换算问题《伤寒论》是中国古代医学典籍之一,由东汉末年张仲景所著。

该书是中国古代医学中重要的经典之一,对于中医药研究和实践具有深远的影响。

然而,由于年代久远和文化背景的差异,其中的药物剂量在现代临床应用中存在一些换算问题。

本文将探讨《伤寒论》中药物剂量的换算问题,并对其适用性进行评述。

首先,我们需要了解《伤寒论》的药物剂量单位。

在《伤寒论》中,药物的剂量主要用两个单位来表示,分别是“分”和“钱”。

其中,一钱等于十分,一分等于十厘。

这种古老的单位在现代医学中已经不再常见,而是被克、毫克等标准国际单位所取代。

在进行药物剂量换算时,我们可以利用一些专业工具和公式。

例如,在将《伤寒论》的药物剂量转换为现代单位时,可以参考以下换算关系:一钱等于3克,一分等于0.3克,一厘等于0.03克。

通过使用这些换算关系,我们可以将《伤寒论》中的药物剂量转化为现代医学所采用的单位。

然而,尽管存在这些换算关系,我们应该保持谨慎和审慎。

《伤寒论》所记录的药物剂量是在古代医学实践中得出的,其有效性和安全性并未在现代临床实践中进行过充分验证。

因此,在根据《伤寒论》中的剂量进行治疗时,医师应该综合考虑患者的情况,并进行适度的调整。

此外,对于一些有毒或有副作用的药物,《伤寒论》中也有着对应的剂量要求。

然而,由于该书的记载时间较早,有些药物的毒性和副作用并未得到明确的说明。

因此,在使用这些药物时,我们需要根据现代医学知识和实践的指导,遵循药物的使用原则和注意事项,确保患者的安全和疗效。

总之,《伤寒论》是中医药史上重要的典籍之一,虽然其中存在药物剂量的换算问题,但我们可以通过一些工具和公式进行转换。

同时,我们也需要谨慎对待《伤寒论》中的剂量要求,根据现代医学知识和实践对其进行合理调整。

只有做到科学合理应用,才能更好地发挥《伤寒论》在中医药学中的瑰宝地位。

392中日友好医院学报 2019 年第 33 卷第 6 期加/ma/ u/aina-yopon //os;h W,20/9 Dec,KoZJJ,/V〇.6究.33 ⑷:205赵儒非体外循环冠状动脉旁路移植术患者术中输血的危险因素分析.33(1):13赵伟低水平髙密度脂蛋白胆固醇是糖尿病发生的独立危险因素(一项基于D r y a d数据库的回顾性队列研究).33(3):丨79赵天佐双源C T冠状动脉钙化形态与管腔狭窄的相关性研究.33(2):79郑峥无创性冠心病诊断模型进展及临床应用.33(6): 375郑智呼吸与危重症医学科老年住院患者互联网健康信息使用情况调查.33(4) :256郑丽媛阴囊皮肤小汗腺型混合瘤1例.33(2): 124郑鑫鑫深层肌肉振动对缓解小腿三头肌运动性疲劳的即刻效应.33(2): 100周蓉免疫检查点抑制剂导致免疫相关性肺炎的诊治进展.33(2):114周颖慢性阻塞性睡眠呼吸暂停综合征患者左室肥厚的性别差异.33(3): 135周宝风右心腔声学造影及肺动脉造影诊断肺动静脉瘘1 例.33(1):58周小双聚集性麻疹的流行特点和应对措施.33(5) :300周晓娟奥马珠单抗治疗过敏性哮喘患儿的护理.33(4): 258邹东无牙颌与阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征的关系.33 (4): 235中医园地唐、宋本《伤寒论》中半夏用“升”和“两”换算关系的探讨魏康康\廖江铨2,杜金行”(1.北京中医药大学,北京 100029;2.中曰友好医院中西医结合心内科,北京 100029)《伤寒论》中半夏、芒硝、吴茱萸、薤白等药材均存在用 量描述方法的不一致,尤其是使用容量单位计算用量的药 物,因受药材质地、大小甚至干湿程度等影响,而无法精确 真实用量。

我们通过对比唐本《伤寒论》(孙思邈记载)和宋 版《伤寒论》(赵开美版),发现柴胡加龙骨牡蛎汤中记载半 夏用量时,前者描述为“半夏一合”而后者描述为“半夏二 十铢”。

众说纷纭,《伤寒论》《金匮要略》中的剂量该如何折算?胡希恕经方医学根据临床常用量估计1979年出版的湖北中医学院主编的《伤寒论选读》,具体地把《伤寒论》中汉代的1两折合为3克,1升折合为60〜80毫升或18-30克。

此书沿用1964年出版的《伤寒论讲义》(中医学院试用教材)的观点,认为“关于剂量之标准,古今不一。

汉时以六铢为一分,四分为一两,即二十四铢为一两。

处方应用时,一方面根据前人考证的量制折算,更重要的是依据临床实践。

凡论中云一两者,折今约一钱。

云一升者,按重量折今六钱至一两不等,按容量可折60至80毫升。

”我们认为,医生对某一种药物的习惯用量是一回事,东汉时1两折合现在多少克是另一回事,两者不能等同起来。

这种用临床常用量来估计仲景用药剂量的方法,早已有之。

如徐灵胎《医药源流论》为,“自三代至汉晋,升斗权衡,虽有异同,以今较之,不过十分之二。

”汪昂《汤头歌诀》认为“大约古用一两今用一钱足矣。

” 徐、汪两人均为清代人,出生年月,相差不过七十余年,当时的衡制并无变化,1两合今之37.3g。

而所估计的剂量相差竟达一倍。

就以近年临床来说,各个医生的习惯用量差别很大,如上海的夏理彬老中医,桂枝只用三分到五分(1~1.5克),而沈宝善老中医,桂枝常用一两到三两(30-90克),相差数十倍。

即使采用临床常用量的平均数,也是不妥当的。

因为不同时代、不同地区、不同医生的用药剂量差异之大,实难统一划定。

所以根据临床常用量来估计仲景用药剂量,并不是一个好方法。

根据某种药物单位体积测比重推算近有陈家骅氏等的论著《经方药量管窥》,以《金匮要略·腹满寒疝宿食病》篇乌头桂枝汤方后的煎煮法为根据,推算出东汉的1斤合今之126克,1两合8克弱。

理由是方后记载“后一味,以蜜二斤,煎减半,去滓,以桂枝汤五合解之,令得一升……”。

认为1斤蜜的容积为0.5升(五合),根据东汉1升合今之198毫升,则0.5升为99毫升。

又测得生蜜比重为1.27克/毫升,于是推算出上述结果,我们曾进行了一次简单的实验:用100毫升市售的蜂蜜(比重为1.38克/毫升)加温,当减少到81.7毫升时,重量由138克减少到116克,蒸发水分约22克,比重变为1.42克/毫升。

一、伤寒论剂量换算(伤寒论的剂量现代换算)《伤寒论》原方的剂量是:麻黄三两(去节),桂枝二两(去皮),甘草一两(炙),杏仁七十个(去皮尖)。

您所说的已经是教材上换算过的单位了。

一般教材都会把《 升=液体200毫升 合=20毫升 圭=0.5克 龠=10毫升 撮=2克 方寸匕=金石类药末约2克,草木类药末约1克 半方寸匕=一刀圭=一钱匕=1.5克一钱匕=1.5~1.8克 一铢=0.7克 一分.1.经方剂量文献研究 查阅古代本草方书,尤其是官修的药典和有广泛影响的方书专著,如《五十二病方》、《神农本草经集注》、《千金方》、《新修本草》、《大观本草.汉代的1两=15.625g.但我又听说伤寒论里的一两是3.5g,绝对不是15.625.我也晕1 两= 24 铢 = 15.625 克1 圭 = 0.5 克1 撮 = 2 克1 方寸匙 = 金石类2.74 克= 药末约2 克=草.伤寒论中的药物剂量,专家称一两为15克左右。

如果每煮取三升,温服一升。

.伤寒论中一两为15克,以麻黄汤为例,麻黄三两,桂枝二两,杏仁二两,甘草一两,也就是麻黄45克了,一个感冒的病人麻黄用不到45克吧, 所谓的45克是指三幅药的剂.大学教材和《简明中医辞典》都认为《伤寒论》的一两为13.92克,那么一两为24铢,一铢等于0.6克。

但也有学者认为《伤寒论》的一两为15.625克,那么一铢为0.65克。

你好,很高兴回答你的问题伤寒论中一量等于现在【16克】古时候,一两相当于16克。

但是在实际当中,我们还会碰到各种各样的剂量单位、方法。

不知道大家是否。

中国中药剂量的表示方法:对于每一味中药过去一般用两(一斤等于16两)、钱(一两等于10钱)、分(一钱等于10分)表示。

现在全国规定统一用克表示,即,过去的. 请高手帮我换算下这个方剂,谢谢!(换算成克) 柏子仁5合,蛇床子半升,.这是我近期反复考证的结果,大家讨论一下,剂量问题事关大体,能不能有个一致意见 一、汉代 1 石 = 四钧 = 29760 克 1 钧 = 三十斤 = 7440 克 1 斤 = 16 两 = 248 克=液.按伤寒论厚朴4两换算成现在的是125克。

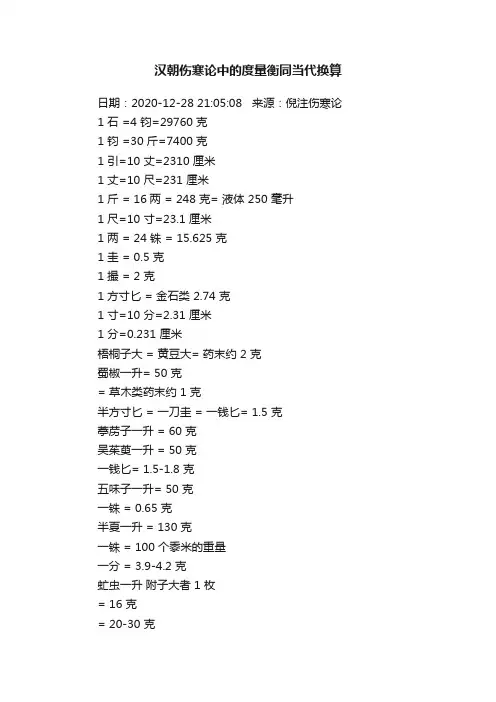

汉朝伤寒论中的度量衡同当代换算日期:2020-12-28 21:05:08 来源:倪注伤寒论1 石 =4 钧=29760 克1 钧 =30 斤=7400 克1 引=10 丈=2310 厘米1 丈=10 尺=231 厘米1 斤 = 16两 = 248 克= 液体 250 毫升1 尺=10 寸=23.1 厘米1 两 = 24 铢 = 15.625 克1 圭 = 0.5 克1 撮 =2 克1 方寸匕 = 金石类 2.74 克1 寸=10 分=2.31 厘米1 分=0.231 厘米梧桐子大 = 黄豆大= 药末约 2 克蜀椒一升= 50 克= 草木类药末约 1 克半方寸匕 = 一刀圭 = 一钱匕= 1.5 克葶苈子一升 = 60 克吴茱萸一升 = 50 克一钱匕= 1.5-1.8 克五味子一升= 50 克一铢 = 0.65 克半夏一升 = 130 克一铢 = 100 个黍米的重量一分 = 3.9-4.2 克虻虫一升附子大者 1 枚= 16 克= 20-30 克附子中者 1 枚 = 15 克1斛 =10 斗 = 20000 毫升强乌头 1 枚小者 = 3 克1 斗 = 10升 = 2000 毫升强乌头 1 枚大者 = 5-6 克1 升 = 10 合 = 200 毫升1 合 =2 龠 = 20 毫升1 龠 = 5 撮 =10 毫升1 撮治=4 圭=2 毫升1 圭=0.5 毫升杏仁大者 10 枚 = 4 克栀子 10 枚平均 15 克瓜蒌大小平均 1 枚 = 46 克枳实 1 枚约 14.4 克石膏鸡蛋大 1 枚约 40克厚朴 1 尺约 30 克竹叶一握约 12 克。

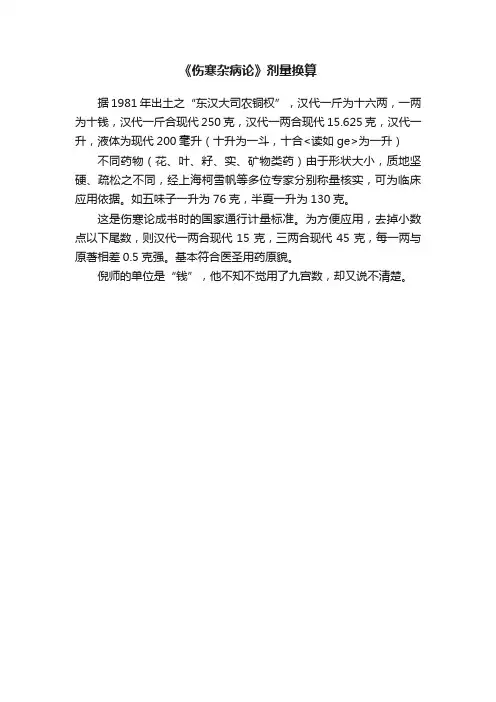

《伤寒杂病论》剂量换算

据1981年出土之“东汉大司农铜权”,汉代一斤为十六两,一两为十钱,汉代一斤合现代250克,汉代一两合现代15.625克,汉代一升,液体为现代200毫升(十升为一斗,十合<读如ge>为一升)不同药物(花、叶、籽、实、矿物类药)由于形状大小,质地坚硬、疏松之不同,经上海柯雪帆等多位专家分别称量核实,可为临床应用依据。

如五味子一升为76克,半夏一升为130克。

这是伤寒论成书时的国家通行计量标准。

为方便应用,去掉小数点以下尾数,则汉代一两合现代15克,三两合现代45克,每一两与原著相差0.5克强。

基本符合医圣用药原貌。

倪师的单位是“钱”,他不知不觉用了九宫数,却又说不清楚。

1公斤=1000公克

1台斤=600公克=16两

1斤(大陆)=500公克=10两

台湾外岛中的金门跟马祖也都是使用大陆斤的。

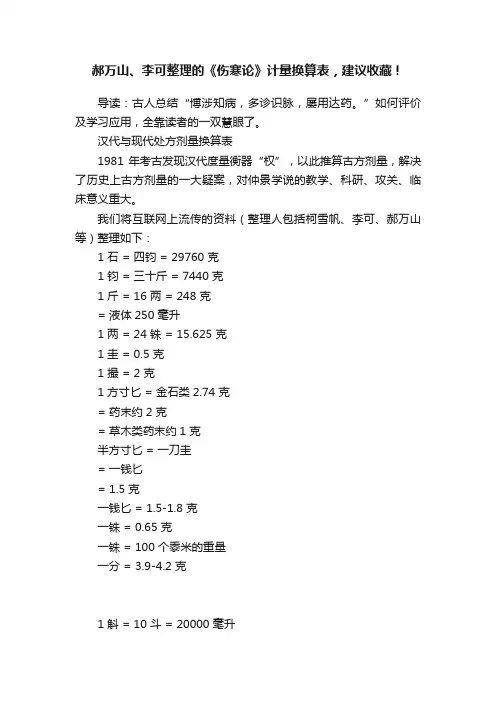

郝万山、李可整理的《伤寒论》计量换算表,建议收藏!导读:古人总结“博涉知病,多诊识脉,屡用达药。

”如何评价及学习应用,全靠读者的一双慧眼了。

汉代与现代处方剂量换算表1981 年考古发现汉代度量衡器“权”,以此推算古方剂量,解决了历史上古方剂量的一大疑案,对仲景学说的教学、科研、攻关、临床意义重大。

我们将互联网上流传的资料(整理人包括柯雪帆、李可、郝万山等)整理如下:1 石 = 四钧 = 29760 克1 钧 = 三十斤 = 7440 克1 斤 = 16 两 = 248 克= 液体250 毫升1 两 = 24 铢 = 15.625 克1 圭 = 0.5 克1 撮 =2 克1 方寸匕 = 金石类2.74 克= 药末约2 克= 草木类药末约1 克半方寸匕 = 一刀圭= 一钱匕= 1.5 克一钱匕 = 1.5-1.8 克一铢 = 0.65 克一铢 = 100 个黍米的重量一分 = 3.9-4.2 克1 斛 = 10 斗 = 20000 毫升1 斗 = 10 升 = 2000 毫升1 升 = 10 合 = 200 毫升1 合 =2 龠 = 20 毫升1 龠 = 5 撮 = 10 毫升1 撮 = 4 圭 =2 毫升1 圭 = 0.5 毫升1 引 = 10 丈 = 2310 厘米1 丈 = 10 尺 = 231 厘米1 尺 = 10 寸 = 23.1 厘米1 寸 = 10 分 = 2.31 厘米1 分 = 0.231 厘米梧桐子大 = 黄豆大蜀椒一升 = 50 克葶苈子一升 = 60 克吴茱萸一升 = 50 克五味子一升 = 50 克半夏一升 = 130 克虻虫一升 = 16 克附子大者1 枚 = 20-30 克附子中者1 枚 = 15 克强乌头1 枚小者 = 3 克强乌头1 枚大者 = 5-6 克杏仁大者10 枚 = 4 克栀子10 枚平均15 克瓜蒌大小平均1 枚 = 46 克。

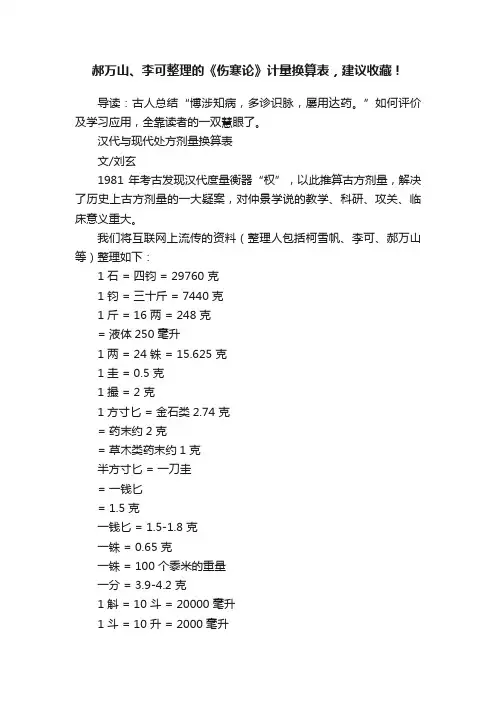

郝万山、李可整理的《伤寒论》计量换算表,建议收藏!导读:古人总结“博涉知病,多诊识脉,屡用达药。

”如何评价及学习应用,全靠读者的一双慧眼了。

汉代与现代处方剂量换算表文/刘玄1981 年考古发现汉代度量衡器“权”,以此推算古方剂量,解决了历史上古方剂量的一大疑案,对仲景学说的教学、科研、攻关、临床意义重大。

我们将互联网上流传的资料(整理人包括柯雪帆、李可、郝万山等)整理如下:1 石 = 四钧 = 29760 克1 钧 = 三十斤 = 7440 克1 斤 = 16 两 = 248 克= 液体250 毫升1 两 = 24 铢 = 15.625 克1 圭 = 0.5 克1 撮 =2 克1 方寸匕 = 金石类2.74 克= 药末约2 克= 草木类药末约1 克半方寸匕 = 一刀圭= 一钱匕= 1.5 克一钱匕 = 1.5-1.8 克一铢 = 0.65 克一铢 = 100 个黍米的重量一分 = 3.9-4.2 克1 斛 = 10 斗 = 20000 毫升1 斗 = 10 升 = 2000 毫升1 升 = 10 合 = 200 毫升1 合 =2 龠 = 20 毫升1 龠 = 5 撮 = 10 毫升1 撮 = 4 圭 =2 毫升1 圭 = 0.5 毫升1 引 = 10 丈 = 2310 厘米1 丈 = 10 尺 = 231 厘米1 尺 = 10 寸 = 23.1 厘米1 寸 = 10 分 = 2.31 厘米1 分 = 0.231 厘米梧桐子大 = 黄豆大蜀椒一升 = 50 克葶苈子一升 = 60 克吴茱萸一升 = 50 克五味子一升 = 50 克半夏一升 = 130 克虻虫一升 = 16 克附子大者1 枚 = 20-30 克附子中者1 枚 = 15 克强乌头1 枚小者 = 3 克强乌头1 枚大者 = 5-6 克杏仁大者10 枚 = 4 克栀子10 枚平均15 克瓜蒌大小平均1 枚 = 46 克。

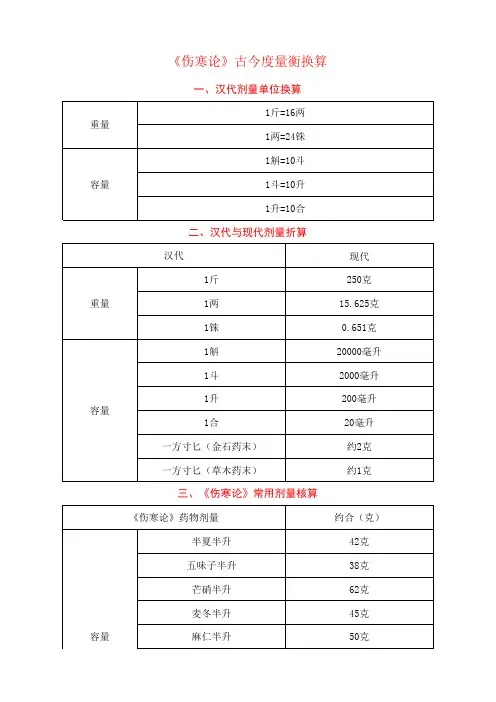

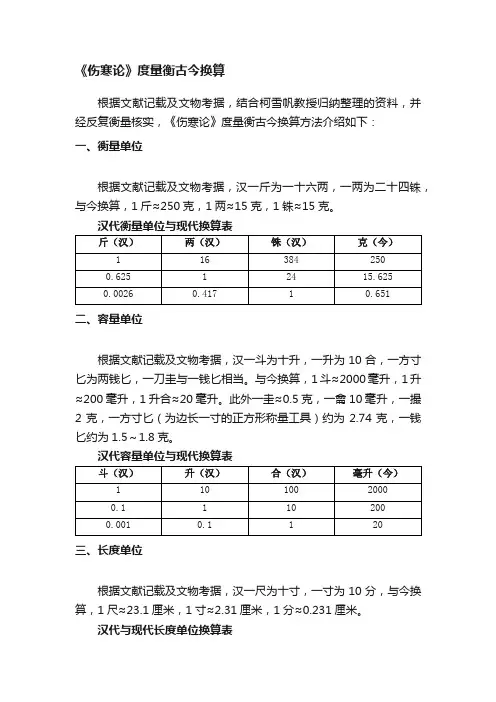

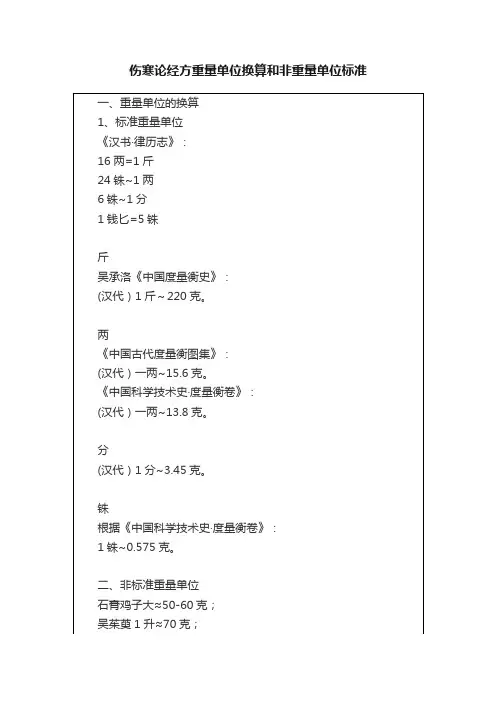

《伤寒论》度量衡古今换算

根据文献记载及文物考据,结合柯雪帆教授归纳整理的资料,并经反复衡量核实,《伤寒论》度量衡古今换算方法介绍如下:

一、衡量单位

根据文献记载及文物考据,汉一斤为一十六两,一两为二十四铢,与今换算,1斤≈250克,1两≈15克,1铢≈15克。

汉代衡量单位与现代换算表

二、容量单位

根据文献记载及文物考据,汉一斗为十升,一升为10合,一方寸匕为两钱匕,一刀圭与一钱匕相当。

与今换算,1斗≈2000毫升,1升≈200毫升,1升合≈20毫升。

此外一圭≈0.5克,一龠10毫升,一撮2克,一方寸匕(为边长一寸的正方形称量工具)约为2.74克,一钱匕约为1.5~1.8克。

汉代容量单位与现代换算表

三、长度单位

根据文献记载及文物考据,汉一尺为十寸,一寸为10分,与今换算,1尺≈23.1厘米,1寸≈2.31厘米,1分≈0.231厘米。

汉代与现代长度单位换算表

四、个数或体积单位

汉代个数或体积单位与现代换算表。

伤寒杂病论中的药物古今剂量换算中医古籍处方剂量换算1981 年考古发现汉代度量衡器“权”,以此推算古方剂量,解决了历史上古方剂量的一大疑案,对仲景学说的教学、科研、攻关、临床意义重大。

我们将互联网上流传的资料(整理人包括柯雪帆、李可、郝万山等)整理如下:汉代与现代处方剂量换算表:1 石① = 四钧 = 29760 克1 钧 = 三十斤 = 7440 克1 斤 = 16 两 = 248 克= 液体250 毫升1 两 = 24 铢 = 15.625 克1 圭 = 0.5 克1 撮 =2 克1 方寸匙 = 金石类2.74 克= 药末约2 克= 草木类药末约1 克半方寸匙 = 一刀圭 = 一钱匙= 1.5 克一钱匙 = 1.5-1.8 克一铢 = 0.65 克一铢 = 100 个黍米的重量一分 = 3.9-4.2 克1 斛 = 10 斗 = 20000 毫升1 斗 = 10 升 = 2000 毫升1 升 = 10 合 = 200 毫升1 合 =2 龠 = 20 毫升1 龠② = 5 撮 = 10 毫升1 撮 = 4 圭 =2 毫升1 圭 = 0.5 毫升① “石”:读shí,后来读dàn② “龠”:读yuè1 引 = 10 丈 = 2310 厘米 1 丈 = 10 尺 = 231 厘米 1 尺 = 10 寸= 23.1 厘米1 寸 = 10 分 = 2.31 厘米 1 分 = 0.231 厘米梧桐子大 = 黄豆大蜀椒一升 = 50 克葶苈子一升 = 60 克吴茱萸一升 = 50 克五味子一升 = 50 克半夏一升 = 130 克虻虫一升 = 16 克附子大者1 枚 = 20-30 克附子中者1 枚 = 15 克强乌头1 枚小者 = 3 克强乌头1 枚大者 = 5-6 克杏仁大者10 枚 = 4 克栀子10 枚平均15 克瓜蒌大小平均1 枚 = 46 克枳实1 枚约14.4 克石膏鸡蛋大1 枚约40 克厚朴1 尺约30 克竹叶一握约12 克。

[转帖]《伤寒论》的药物剂量换算问题1981年考古发现汉代度量衡器“权”,以此推算古方剂量,解决了历史上古方剂量的一大疑案,对仲景学说的教学、科研、攻关、临床应用意义重大。

兹据柯雪帆教授归纳整理的资料并经反覆衡量核实,摘要介绍如下:斤=250克(或液体250毫升,下同)升=液体200毫升合=20毫升龠=10毫升方寸匕=2.74克鑫石类药末约2克草木类药末约1克半方寸匕=一刀圭=一钱匕=1.5克一钱匕=1.5~1.8克一分=3.9~4.2克梧桐子大=黄豆大蜀椒1升=50克葶力子1升=60克吴茱萸1升=50克五味子1升=50克半夏1升=130克虻虫1升=16克附子大者=20~30克中者一枚15克强乌头一枚,小者3克,大者5~6克杏仁大者10枚=4克栀子10枚平均15克瓜蒌大小平均一枚46克枳实一枚约14.4克石膏鸡蛋大1枚约40克|厚朴1尺约30克竹叶一握约12克(二)“权”的发现,意义重大,值得引起中医界高度重视。

剂量问题是方剂治病的核心,没有特定的“量”,便不能突破特定的“质”。

按古今度量衡折算法,汉代1两为今之15.625克,1斤为250克。

则经方的实际剂量,当以原方折半计量为是。

明代迄今,医家根据“古之一两,约今之一钱”的臆断,使用经方仅原方的1/10。

并且袭至今,悬殊太大,剂量过轻,不堪大任。

仲景《伤寒论》不单是中医学四大经典巨著之一,更是中医学第一部急性热病学专着。

东汉末年,寒疫大流行,伤寒的特点,发病急,传变速,故仲景立方剂量大,药简、力专、效宏,方能阻断病势传变,挽救危亡。

近代用法,大违仲景立方本义与用药原貌,无疑严重影响了经方临床效用的发挥,阻碍了仲景学说的发展与创新。

方剂能否治病,除了恰中病机,配伍精当,便是特定的剂量。

以四逆汤的应用为例:四逆汤乃仲景急救亡阳危症之峻剂,有斩关夺门、破阴回阳、起死回生之效。

原方为炙甘草2两、干姜两半、生附子1枚(破8片),按古今折算,取原方1/2量为准,则四逆汤剂量是炙甘草30克,干姜23克,制附子60克(生附子1 枚,大者20~30克,假定生附子之药效为制附子之两倍以上),而部编中医方剂学四逆汤之剂量为:附子5~10克,干姜6~9克,炙甘草6。

官方扫盲《伤寒论》中的方剂剂量就是这样换算的!古今的方剂剂量换算方剂中药物的用量一般应以最新版《中华人民共和国药典》为指导。

现在涉及到方剂大部分书籍每首方剂中药物标注的剂量多为两种:一是录其古方原著之用量冀以领悟古方的配伍意义、组方特点,并作为今人临证用药配伍比例之参佐;另一种是以“*g”为标注此为现代临床运用,尤其是作为汤剂使用时的参考剂量(个别不宜做汤剂者其组成药物下之“*g”剂量,为作丸、散等时的现代参考用量),其与原方古代剂量并非是绝对等值之换算切忌以此推算古今剂量之换算标准。

历代度量衡多有变异,尤其是唐代以前的方剂,古代用药分量与现代相差较大。

古秤(汉制)以黍、铢、分(fèn)、两、斤计量,以十黍为一铢、以六铢为一分、四分为一两、十六两为一斤。

及至宋代,遂立两、钱、分(fēn)、厘、毫之目,即十毫为一厘、十厘为一分、十分为一钱、十钱为一两,以十累计,积十六两为一斤。

元、明至清,沿用宋制,很少变易,故宋以降,凡言分者,是分厘之分(fēn),不同于汉之六铢为一分之分(fèn)。

古代容量,有斛、斗、升、合、勺之名,均以十进制,即十勺为一合、十合为一升、十升为一斗、十斗为一斛。

此外,古方用量有刀圭、方寸匕、钱匕、一字等名称,大多用于散药。

所谓方寸匕者,即作匕正方一寸,抄散取不落为度;钱匕者,是以汉五铢钱抄取药末,亦以不落为度;半钱匕者,则为抄取一半;一字者,则以开元通宝钱匕(币上有“开元通宝”四字)抄取药末,填去一字之量;刀圭者,乃一方寸匕的十分之一。

其中,一方寸匕药散约合五分,一钱匕药散约合三分,一字药散约合一分(本草药散略轻)。

另有以类比法标记药量之方,如:鸡子黄=一弹丸=40桐子=80粒大豆=160粒小豆=480粒大麻子=1440粒小麻子(古称细麻,即胡麻)古今医家对古代方剂用量,虽曾多有考证,但其差异之处,尚无定论。

张介宾认为:“古之一两,为今之六钱;古之一升,为今之三合三勺。

伤寒论方剂计量换算的问题和一些煎药的常识伤寒论的方剂计量单位和现代计量单位需要换算,汉代的一斤等于16两,这个计算的原理也需要搞清楚。

出土的汉光和大司农铜权是12斤权,实测2996克,折算每斤246.7克。

除以16 则每两是15.6克一铢=0.65克需要注意的是,伤寒论原文中,方剂后都有备注煮法,很多人没有注意看这里的小字。

有的方剂是顿服,有的是分温再服,有的是分温三服。

仲景的一副药和现在习惯上的一副药是完全不一样。

顿服就是一次的量,分温再服是2次的量,分温三服是三次的量。

也就是说,伤寒论原文方剂你可以按上面的剂量单位换算。

那如果是顿服,直接一两换算为15.6克,这是没有问题的,这和现在一剂药的量是一样的。

那如果原文中方剂是分温再服,那就是换算后的量除以2,一两差不多换算过来是8克。

那如果是分温三服,换算过来,一剂药的量一两就是5克多点。

所以,没有说固定的一两换算到今天的习惯是多少克,这中间存在一个仲景的用药习惯和今天用药剂量习惯上的差异。

这一点大家一定需要注意,不然你换算过来的就是错误的。

按仲景的习惯用药也是可以的,只是服用的时候,是分开几次服用还是顿服,这个需要按照原文的要求来。

其他单位的换算还比较多,和现代的计量单位都有差别,有的用尺,有的直接给的数量,如附子一枚等等,这些要参考一些资料,在临床中结合自己的实际来确定用量,如石膏鸡蛋大,杏仁24枚,一般枣还是按数量给。

中药的煎煮有很多讲究的,比如,阿胶之类的,这个是烊化,就是将阿胶打碎,其他药煮好后,把药渣滤出来,然后下阿胶,小火将阿胶化开即可。

原因是,如果不提前去掉药渣,在过滤的时候,阿胶会挂在药渣上一部分,导致浪费。

胶类的煮法基本一样。

芒硝,是煮好药以后,也是去掉药渣后下芒硝,这个就不用煮,芒硝化开即可。

芒硝遇高温会有毒。

其他的如蒲黄,辛夷,还有的带皮的附子,需要包煎,有些因为是植物的孢子,有些是因为有刺激性的绒毛,代赭石,禹余粮等也需要包煎,不包住煮出来不好过滤,煮的时候也会成一锅浆糊。

伤寒论升斗斤两换算关系伤寒杂病论》为方书之祖,是效用卓著的临床著作。

然而,因为年代久远,其应用的度量标准迥异于今,同是升斗斤两,但古今药量相差很多。

给临床应用造成困扰。

前人对升斗斤两古今换算关系已分别做过系统的总结,现代对《伤寒论》度量的认识以柯雪帆氏[1]为代表,他根据古代货币文物及嘉量间接核算和古衡器和量器直接核算,得出结论:东汉之1斤约合今之250克,1两约合今之15。

6克。

并结合临床实际,论述了其合理性。

其后贾氏[2]又补充了一些资料。

但现代人用药仍多遵从李时珍的观点,“古一两,今用一钱可也”,柯氏的观点在临床上未获广泛认同。

作者深入研读原文,从小柴胡汤和柴胡加芒硝汤中半夏用量的对比中找到线索,并对21种以升、斗、合为单位的药物的密度进行实测后,对《伤寒论》中升斗斤两的换算关系做进一步探讨,希望能为解决困扰多时的经方配伍比例问题有所帮助。

1 柴胡加芒硝汤中升斗斤两的换算关系的线索仲景常用合方治疗两经并病、合病者,其组方严谨,决无随意增减之处。

如桂枝加桂汤,与原方药味相同,唯增桂枝2两,即另列一方。

又如桂枝去桂加麻黄细辛附子汤,不厌其繁,申明变化。

遇两方相合,则更见其用量之严谨。

如桂枝麻黄各牛柴胡加芒硝汤是伤寒名方,由柴胡64g,黄芩24g,半夏20g,干姜24g,人参24g,甘草24g,大枣4枚芒硝48g组成。

去除芒硝,则所余7味药物与小柴胡汤相同。

除半夏外的6味药物,用量均为小柴胡汤的1/3。

依仲景用药规律:小青龙加石膏汤为原方再加石膏2两,原方比例丝毫来变。

柴胡加芒硝汤中,7中有6为原方的1/3,可以推测,所余之半夏无非1/3之理。

否则,仲景必当明示之:柴胡加半夏二两芒硝二两新加汤主之。

由此可以推测:柴胡加芒硝汤中,半夏用量为20,是小柴胡汤中半夏用量的1/3。

即20:1/3X半升,故一升半夏为120g,即5两。

2 测22种以升斗为单位的药物与半夏的密度比伤寒论中应用容量为单位的药物有22种,测定相同体积不同药物的重量即可得出各自与半夏的密度比,从而将《伤寒论》中以容积为单位的药物用量转换为重量单位,以发现方剂内部的药物比例。

古药方里的克数换算汉代的衡重相当于现在的(以下同)1斤 = 250克1两 = 15.625克(最常用)1铢 = 0.65克汉代的容量1合 = 20毫升(常用)1升 = 200毫升(最常用)1斗 = 2000毫升1斛 = 20000毫升汉代的度量1寸 = 23毫米1尺 = 230毫米1丈 = 2300毫米1引 = 23000毫米晋代以后,在铢和两之间加了分6铢 = 1分1分 = 3.9克4分 = 1两快速换算表:梗米1升 = 180克半夏半升 = 50克(常用)五味子半升 = 30克厚朴1尺 = 15克(宽35毫米,长230毫米)杏仁100枚(去尖) = 40克(常用)桃仁100枚 = 30克枳实1枚 = 18克附子1枚 = 20克大附子1枚 = 25克野生乌头1枚 = 5克五苓散一方寸匕 = 5-6克甘遂末一钱匕 = 1-1.5克宋代(含宋代)以后方书的药量折算1厘 = 0.03克1分 = 0.3克1钱 = 3克(常用)1两 = 30克(常用)1斤 =16两 = 500克1合 = 100毫升1升 = 1000毫升1斗 = 10000毫升1寸 = 33毫米1尺 = 330毫米遇到转换的时候,你记得来这里看下,就知道了。

圣益经络,纯正古典中医术,调理气血,平衡阴阳,延缓衰老,益寿延年。

伤寒论》中剂量热度 1已有 26 次阅读2011/8/26 10:57|个人分类:中医|系统分类:中医知识1 斤 = 16 两 = 248 克= 液体250 毫升1 两 = 24 铢 = 15.625 克1 圭 = 0.5 克1 撮 =2 克1 方寸匕 = 金石类2.74 克= 药末约2 克= 草木类药末约1 克半方寸匕 = 一刀圭 = 一钱匕= 1.5 克一钱匕 = 1.5-1.8 克一铢 = 0.65 克一铢 = 100 个黍米的重量一分 = 3.9-4.2 克1 斛 = 10 斗 = 20000 毫升1 斗 = 10 升 = 2000 毫升1 升 = 10 合 = 200 毫升1 合 =2 龠 = 20 毫升梧桐子大 = 黄豆大蜀椒一升 = 50 克葶苈子一升 = 60 克吴茱萸一升 = 50 克五味子一升 = 50 克半夏一升 = 130 克虻虫一升 = 16 克附子大者1 枚 = 20-30 克附子中者1 枚 = 15 克强乌头1 枚小者 = 3 克强乌头1 枚大者 = 5-6 克杏仁大者10 枚 = 4 克栀子10 枚平均15 克瓜蒌大小平均1 枚 = 46 克枳实1 枚约14.4 克石膏鸡蛋大1 枚约40 克厚朴1 尺约30 克竹叶一握约12 克专业范本可能没有涵盖全面,最好找专业人士审核后使用,感谢您的下载!。

伤寒论升斗斤两换算关系伤寒杂病论》为方书之祖,是效用卓著的临床著作。

然而,因为年代久远,其应用的度量标准迥异于今,同是升斗斤两,但古今药量相差很多。

给临床应用造成困扰。

前人对升斗斤两古今换算关系已分别做过系统的总结,现代对《伤寒论》度量的认识以柯雪帆氏[1]为代表,他根据古代货币文物及嘉量间接核算和古衡器和量器直接核算,得出结论:东汉之1斤约合今之250克,1两约合今之15。

6克。

并结合临床实际,论述了其合理性。

其后贾氏[2]又补充了一些资料。

但现代人用药仍多遵从李时珍的观点,“古一两,今用一钱可也”,柯氏的观点在临床上未获广泛认同。

作者深入研读原文,从小柴胡汤和柴胡加芒硝汤中半夏用量的对比中找到线索,并对21种以升、斗、合为单位的药物的密度进行实测后,对《伤寒论》中升斗斤两的换算关系做进一步探讨,希望能为解决困扰多时的经方配伍比例问题有所帮助。

1 柴胡加芒硝汤中升斗斤两的换算关系的线索仲景常用合方治疗两经并病、合病者,其组方严谨,决无随意增减之处。

如桂枝加桂汤,与原方药味相同,唯增桂枝2两,即另列一方。

又如桂枝去桂加麻黄细辛附子汤,不厌其繁,申明变化。

遇两方相合,则更见其用量之严谨。

如桂枝麻黄各牛柴胡加芒硝汤是伤寒名方,由柴胡64g,黄芩24g,半夏20g,干姜24g,人参24g,甘草24g,大枣4枚芒硝48g组成。

去除芒硝,则所余7味药物与小柴胡汤相同。

除半夏外的6味药物,用量均为小柴胡汤的1/3。

依仲景用药规律:小青龙加石膏汤为原方再加石膏2两,原方比例丝毫来变。

柴胡加芒硝汤中,7中有6为原方的1/3,可以推测,所余之半夏无非1/3之理。

否则,仲景必当明示之:柴胡加半夏二两芒硝二两新加汤主之。

由此可以推测:柴胡加芒硝汤中,半夏用量为20,是小柴胡汤中半夏用量的1/3。

即20:1/3X半升,故一升半夏为120g,即5两。

2 测22种以升斗为单位的药物与半夏的密度比伤寒论中应用容量为单位的药物有22种,测定相同体积不同药物的重量即可得出各自与半夏的密度比,从而将《伤寒论》中以容积为单位的药物用量转换为重量单位,以发现方剂内部的药物比例。

笔者2002至2003年间实测了北京宣武医院及北京中医医院药剂科六批中药相同体积的药物,得出1250ml药物各自的平均值,详见表1。

3 与协编教材方剂内药物比例的对比以原文推演法所得与依据协编教材l,i所得方剂药物各自的比例:小青龙汤、小青龙加石膏汤、调味承气汤、麻子仁丸、大小柴胡汤、大小陷胸汤、诸泻心汤、炙甘草汤、甘麦大枣汤、半夏厚朴汤、旋复代赭汤、温经汤与比例基本相似。

(小建中汤、酸枣仁汤、桃花汤白虎汤、大黄蛰虫丸因未测粳米、酸枣仁、饴糖、麦冬、白芍、桃仁、杏仁的单位密度,未做比较o) 。

但伤寒论与金匮要略中其他兼见升斗单位与斤两单位的方剂内部药物比例却差异显著:如吴茱炎汤中吴茱萸与人参的比例:依协编教材为2:3,而推演法为4:3,相差两倍。

大承气汤中大黄与芒硝依协编教材为4:3,而推演法为2:1。

从原文推演:芒硝为佐使之药,剂量为大黄的一半,厚朴的1/4,比例悬殊;而协编教材比例含糊,君臣佐使概念不明。

竹叶石膏汤中石膏与半夏的比例,依协编教材为10:3,而推演法为6:1,相差1倍。

石膏与麦冬的比例,依协编教材为3:1,而推演法为3:2,相差1倍。

何适何从?实屈难辨。

4 寻找升、斗、斤、两换算关系的意义作者认为,《伤寒论》为经方之祖,其精要之处在于不同药物之间的配伍比例所体现出的生克制化、相辅相成的辨证精神。

《伤寒渤的精髓关键在于药物比例,而非个别用量。

君臣不分,谈何继承?谈何发扬?前人对伤寒论药量的研究,多从古今度量衡变化的沿革人手,对重量和体积单位的变迁分别进行研究,而少见就其相互关系做探讨者。

前人的研究多从文物实测、文献研究方面人手,而未曾从伤寒论原书内部寻找线索。

从《伤寒论》内部寻找线索具有以下几方面的优点:(1)避免了传抄之误导致文献失真。

(2)原文反映了仲景用药法度,或用体积,或用重量,自有其数。

(3)内部自证,较展转证明更可信。

中药的君臣佐使主要体现在药物的比例上。

如大承气汤与厚朴四物汤,药味相同,而比例不同,就具有迥异的作用,又如桂枝汤与炙甘草汤中生姜药量相同而作用不同。

因而弄清药物间的比例,远比弄清药物的实际用量意义重大。

古人今人禀赋不同、饮食不同、工作不同、起居不同,焉可执古人剂量而治今人?但得其法可也。

仲景之法,全在配伍,今人学此即可。

遇强人则大其制,遇病馁则小其方,因人制宜,方为得法。

《傷寒論》的藥物劑量換算問題檢舉分類:備忘筆記(一)1981年考古發現漢代度量衡器「權」,以此推算古方劑量,解決了歷史上古方劑量的一大疑案,對仲景學說的教學、科研、攻關、臨床應用意義重大。

茲據柯雪帆教授歸納整理的資料並經反覆衡量核實,摘要介紹如下:斤=250克(或液體250毫昇,下同)兩=15.625克昇=液體200毫昇合=20毫昇圭=0.5克龠=10毫昇撮=2克方寸匕=2.74克鑫石類藥末約2克草木類藥末約1克半方寸匕=一刀圭=一錢匕=1.5克一錢匕=1.5~1.8克一銖=0.7克一分=3.9~4.2克梧桐子大=黃豆大蜀椒1昇=50克葶力子1昇=60克吳茱萸1昇=50克五味子1昇=50克半夏1昇=130克虻蟲1昇=16克附子大者=20~30克中者一枚15克強烏頭一枚,小者3克,大者5~6克杏仁大者10枚=4克梔子10枚平均15克瓜蔞大小平均一枚46克枳實一枚約14.4克石膏雞蛋大1枚約40克厚樸1尺約30克竹葉一握約12克(二)「權」的發現,意義重大,值得引起中醫界高度重視。

劑量問題是方劑治病的核心,沒有特定的「量」,便不能突破特定的「質」。

按古今度量衡折算法,漢代1兩為今之15.625克,1斤為250克。

則經方的實際劑量,當以原方折半計量為是。

明代迄今,醫家根據「古之一兩,約今之一錢」的臆斷,使用經方僅原方的1/10。

並且襲至今,懸殊太大,劑量過輕,不堪大任。

仲景《傷寒論》不單是中醫學四大經典巨著之一,更是中醫學第一部急性熱病學專著。

東漢末年,寒疫大流行,傷寒的特點,發病急,傳變速,故仲景立方劑量大,藥簡、力專、效宏,方能阻斷病勢傳變,挽救危亡。

近代用法,大違仲景立方本義與用藥原貌,無疑嚴重影響了經方臨床效用的發揮,阻礙了仲景學說的發展與創新。

方劑能否治病,除了恰中病機,配伍精當,便是特定的劑量。

以四逆湯的應用為例:四逆湯乃仲景急救亡陽危癥之峻劑,有斬關奪門、破陰回陽、起死回生之效。

原方為炙甘草2兩、乾薑兩半、生附子1枚(破8片),按古今折算,取原方1/2量為準,則四逆湯劑量是炙甘草30克,乾薑23克,制附子60克(生附子1 枚,大者20~30克,假定生附子之藥效為制附子之兩倍以上),而部編中醫方劑學四逆湯之劑量為:附子5~10克,乾薑6~9克,炙甘草6。

以這樣的輕量,要救生死於頃刻克。

誠然難矣!無怪乎中醫心衰,十有八九要失敗。

不是經方不靈,而是我們未能繼承仲景先師的衣砵真傳。

習用輕劑,固然可以四平八穩,但是卻閹割了仲景學術的一大特色,使中醫丟掉了急癥陣地。

(三)「權」的發現,是中醫界復興的大好時機,可惜對中醫界震動不大。

衹有上海柯雪帆教授一人,聞風而動,廣為傳播。

而且立即埋頭於臨床研究,用炙甘草湯原方試治多種心臟病取得驚人的療效,令人振奮與感佩!我們身在基層前沿陣地的中醫,對此極為敏感。

60年代中期,我已對歷史上習用的經方劑量,發生懷疑,每遇重危急癥,如心衰瀕死病人,輒用傷寒四逆湯類方原量投治。

主藥附子則加一倍、兩倍、三倍,破格用藥,有100多例肺心病、風心病、冠心病及大出血導致的心衰瀕死病人,協同西醫進行搶救,絕大部分是西醫放棄治療,由我單用中藥,一劑附子用到200克以上,一晝夜按時服3劑,附子總量達500克以上,使這些現代西醫宣布死刑的病人,全部起死回生,我把此方定名為「破格救心湯」。

80年代以後,把六經主方及常用《金匱》要方,唐宋以前久經考驗的效方,全部重新整理,按古今折算法釐訂劑量,置於案頭,以備檢索。

《傷寒雜病論》是中醫學寶庫中之寶庫,有強大的生命力!仲景上承內難,博彩百家,開創了中醫辨證論治的理論體系。

仲景學說是中醫學活的靈魂,是中醫取之不盡的源頭之水,是攻克世界性醫學難題的一把金鑰匙。

仲景六經辨證之法,使我們洞悉病機,見病知源,以病機統百病,則百病無所遁形。

立足於臨床刻苦研讀仲景著作,學以致用,反覆實踐領悟,是中醫成才的心由之路!也是提高中醫整體素質的唯一途徑。

(四)古老的中醫學經歷了4千多年的歷史考驗,經受了近百年凶濤惡浪的摧殘,仍然屹立於世界醫學之林,並且在21世紀昂首闊步走向世界,令人振奮。

前途是光明的,但中醫的現狀是令人懮慮的。

常見不少中醫大學生,走出校門即對中醫喪失了信心,而改從西醫。

個別中醫碩士、博士厭倦中醫,另找出路,青年中醫不敢用經方治病,用西醫的觀點套用中藥,見急癥、重癥、避之唯恐不及,大部分中醫院放棄了急癥陣地,連省級中醫研究院的病床上也吊滿了輸液瓶……凡此種種,令人觸目驚心!可見中醫學院的教學方法大有問題,中醫後繼乏人情況嚴重,實在應該大刀闊斧加以改革!要打破儒家治醫、崇尚空談的老套,腳踏實地地把傷寒金匱的理法方藥的精髓原原本本傳授給學生。

強調學以致用,早臨床,多臨床,有必要請經驗豐富的臨床家現身說法,以加深理解,使學生在畢業之前,即具有獨當一面、敢治大病的膽識與能治大病的功力。

不要讓西醫課喧賓奪主,中西醫並重的教學方針,衹能培養出倫不類的「半瓶醋」。

要在短短5年內,集中精力學好、學透中醫。

山野村夫之見,希望能引起中醫界的反思與沈思!=================================以上內容選自『李可』先生大作《李可老中醫急危重癥疑難病經驗專輯》之「恢復仲景用藥特色,攻克世界醫學難題」。