七年级历史下册第二单元辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化第10课蒙古族的兴起与元朝的建立教案人教版

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:7

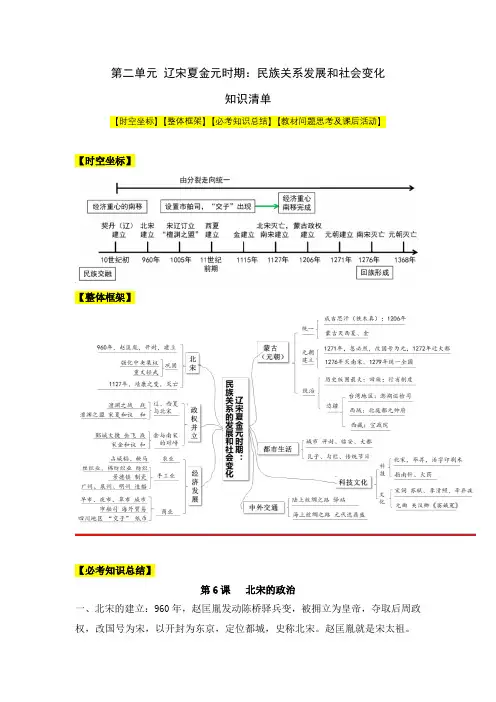

第二单元辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化知识清单【时空坐标】【整体框架】【必考知识总结】【教材问题思考及课后活动】【时空坐标】【整体框架】【必考知识总结】第6课北宋的政治一、北宋的建立:960年,赵匡胤发动陈桥驿兵变,被拥立为皇帝,夺取后周政权,改国号为宋,以开封为东京,定位都城,史称北宋。

赵匡胤就是宋太祖。

二、宋太祖强化中央集权1.措施:(1)军事方面:①解除禁军将领的兵权(杯酒释兵权),控制军队;②控制对军队的调动;③经常调换军队将领,定期换防,使兵不识将,将不专兵。

(2)行政方面:在中央,采取分化事权的办法,削弱相权;设立多重机构,分割宰相的军政、财权;在地方,派文臣担任知州,并且三年一换;设通判分化知州的权力。

(3)财政方面:设置转运使,把地方财税收归中央。

2.影响:宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。

二、重文轻武的政策1.目的:为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。

2.措施:(1)宋太祖重用文臣掌握军政大权;(2)宋太宗采取抑制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵格局逐渐形成;(3)武将受到多重限制;(4)重视文教事业,改革和发展科举制。

①措施:大幅增加科举取士名额,提高进士地位。

②作用:营造浓厚的读书风气,促进整个社会文化素养的提高,造就宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

3.结果:宋朝重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的稳定。

(消极作用:宋朝重文轻武,导致国家军队战斗力削弱,政府行政效率下降,人民负担加重。

)第7课辽、西夏与北宋的并立一、契丹族与党项族1.辽:10世纪初、契丹族、耶律阿保机(辽太祖)、上京临潢府。

2.西夏:11世纪前期、党项族、元昊、兴庆府。

二、辽与北宋的和战1.背景:宋真宗时,宋辽爆发澶渊之战,寇准力主宋真宗亲征,宋军获胜。

2.澶渊之盟:(1)内容:辽宋议和,辽退兵,送给辽岁币。

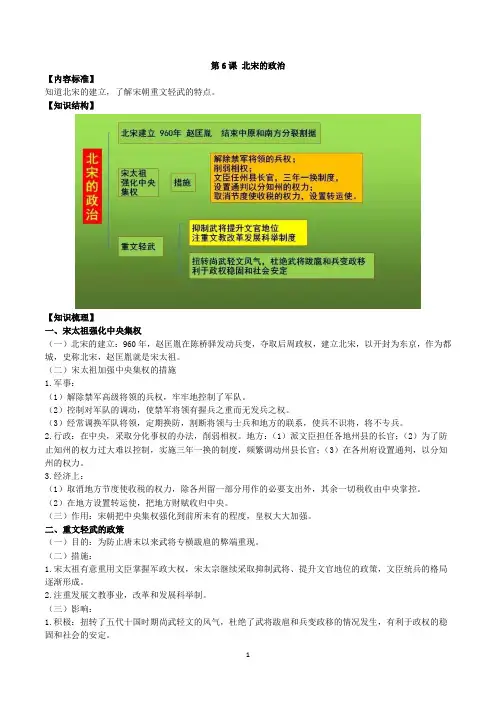

第6课北宋的政治【内容标准】知道北宋的建立,了解宋朝重文轻武的特点。

【知识结构】【知识梳理】一、宋太祖强化中央集权(一)北宋的建立:960年,赵匡胤在陈桥驿发动兵变,夺取后周政权,建立北宋,以开封为东京,作为都城,史称北宋,赵匡胤就是宋太祖。

(二)宋太祖加强中央集权的措施1.军事:(1)解除禁军高级将领的兵权,牢牢地控制了军队。

(2)控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权。

(3)经常调换军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系,使兵不识将,将不专兵。

2.行政:在中央,采取分化事权的办法,削弱相权。

地方:(1)派文臣担任各地州县的长官;(2)为了防止知州的权力过大难以控制,实施三年一换的制度,频繁调动州县长官;(3)在各州府设置通判,以分知州的权力。

3.经济上:(1)取消地方节度使收税的权力,除各州留一部分用作的必要支出外,其余一切税收由中央掌控。

(2)在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。

(三)作用:宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。

二、重文轻武的政策(一)目的:为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。

(二)措施:1.宋太祖有意重用文臣掌握军政大权,宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,文臣统兵的格局逐渐形成。

2.注重发展文教事业,改革和发展科举制。

(三)影响:1.积极:扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

2.消极:文臣掌兵,不熟悉军务,而将不专兵,兵无常帅,军队的战斗力减弱。

重文轻武逐渐形成了以士大夫为主的官僚集团,但由于政治机构重叠,相互牵制,官吏冗多,人浮于事,既导致政府办事效率下降,又增加了朝廷的财政支出。

【材料研读与课后活动答案】1、 P30《宋史·职官志》记载,宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。

通判有哪些职权和作用?通判的职权涉及地方的一切行政与司法事务,知州发布的各项官文需要通判一起署名才能生效。

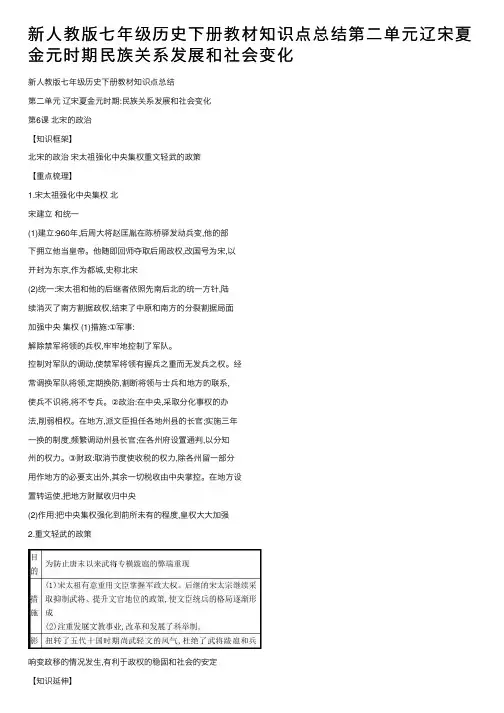

新⼈教版七年级历史下册教材知识点总结第⼆单元辽宋夏⾦元时期民族关系发展和社会变化新⼈教版七年级历史下册教材知识点总结第⼆单元辽宋夏⾦元时期:民族关系发展和社会变化第6课北宋的政治【知识框架】北宋的政治宋太祖强化中央集权重⽂轻武的政策【重点梳理】1.宋太祖强化中央集权北宋建⽴和统⼀(1)建⽴:960年,后周⼤将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,他的部下拥⽴他当皇帝。

他随即回师夺取后周政权,改国号为宋,以开封为东京,作为都城,史称北宋(2)统⼀:宋太祖和他的后继者依照先南后北的统⼀⽅针,陆续消灭了南⽅割据政权,结束了中原和南⽅的分裂割据局⾯加强中央集权 (1)措施:①军事:解除禁军将领的兵权,牢牢地控制了军队。

控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重⽽⽆发兵之权。

经常调换军队将领,定期换防,割断将领与⼠兵和地⽅的联系,使兵不识将,将不专兵。

②政治:在中央,采取分化事权的办法,削弱相权。

在地⽅,派⽂⾂担任各地州县的长官;实施三年⼀换的制度,频繁调动州县长官;在各州府设置通判,以分知州的权⼒。

③财政:取消节度使收税的权⼒,除各州留⼀部分⽤作地⽅的必要⽀出外,其余⼀切税收由中央掌控。

在地⽅设置转运使,把地⽅财赋收归中央(2)作⽤:把中央集权强化到前所未有的程度,皇权⼤⼤加强2.重⽂轻武的政策响变政移的情况发⽣,有利于政权的稳固和社会的安定【知识延伸】北宋加强中央集权的利与弊。

(1)利:加强了中央集权,有利于消除分裂割据,维护统⼀;有利于社会经济的发展;符合历史发展的趋势和⼈民的愿望。

(2)弊:守内虚外,边防⼒量削弱,军队⼈数增加,军队开⽀⽇益膨胀。

官僚机构臃肿庞⼤,⼈浮于事,效率低下。

地⽅经费减少,不能调动地⽅积极性。

第7课辽、西夏与北宋的并⽴【知识框架】辽、西夏与北宋的并⽴契丹族与党项族辽与北宋的和战西夏与北宋的关系【重点梳理】1.契丹族与党项族契丹族10世纪初,契丹族⾸领耶律阿保机统⼀契丹各部,建⽴政权,都城在上京临潢府。

蒙古族的兴起与元朝的建立设计说明本课是第二单元“辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化”主题中的重要组成部分,它上承“辽宋夏金并立、社会经济高度发展”,下启“明清统一多民族国家的巩固”。

本课主要学习三个子目的内容:成吉思汗统一蒙古、蒙古灭西夏与金、元朝的建立与统一。

三部分内容之间是因果关系:成吉思汗统一蒙古、蒙古灭西夏与金为元朝的建立和统一奠定了基础。

元朝的统一,结束了我国历史上较长时期政权分立的局面,为统一多民族国家的进一步发展奠定了基础。

七年级的很多学生都看过有关元朝的电视剧,对元朝历史有所了解,但不是很详细。

因此,我们要把握学生具有好奇心理、思维活跃、积极发言、合作学习能力较强等特点,运用声、图、文等多种形式,帮助学生通过课堂讨论、合作交流解决问题,得到启示。

教学目标1.了解蒙古族的兴起和成吉思汗统一蒙古的史实。

2.了解元朝的建立与统一全国的过程并认识其历史意义。

3.正确评价成吉思汗作出的贡献及正确看待文天祥的抗元斗争。

教学重难点重点:知道蒙古族的兴起、元朝的统一的相关史实。

难点:正确认识文天祥抗元与元朝统一的辩证关系。

教学方法自主学习法合作探究法讲授法资源与工具(一)资源1.拓展阅读:《元史》。

2.影视作品:纪录片《中国通史》。

(二)工具1.数字资源包,学习成果上传和互动的平台。

2.图书馆资源,网络搜索工具等。

课时安排1课时教学过程一、教学情境教师引导学生回忆思考,两宋时期我国北方先后出现了哪几个少数民族政权?在学生回答出契丹族建立的辽、党项族建立的西夏及女真族建立的金之后,明确当时北方还生活着一个少数民族——蒙古族。

这节课就让我们学习蒙古族的历史,由此导入本课。

二、预习检查1.说出蒙古族的兴起和成吉思汗统一蒙古的史实。

2.说出元朝建立与统一的过程。

三、学习任务一成吉思汗统一蒙古教师活动:出示材料,提出问题——这一描述反映了蒙古草原上的什么局面?这一局面后来是怎样改变的?材料没有逃避地方,只有冲锋打仗。

第10课蒙古族的兴起与元朝的建立知|识|目|标|我|明|确①了解蒙古族的兴起和铁木真统一蒙古的史实;知道元朝的建立及陆秀夫、文天祥的抗元斗争,简述忽必烈“治国安民”的方略。

②认识元朝统一,促进民族交融,使得经济继续发展,理解元朝统一全国的历史意义。

一、成吉思汗统一蒙古上图是成吉思汗像,你知道他是如何统一蒙古草原的吗?统一蒙古草原后,他采取了哪些促进蒙古族发展的措施?1.生活状况:蒙古族是中国北方一个古老的民族,善于骑射,逐水草而居,过着游牧的生活。

2.统一:1206年,________完成了蒙古草原的统一,建立了蒙古政权,他被拥立为大汗,被尊称为____________。

二、蒙古灭西夏与金1.灭西夏:1227年,蒙古灭亡西夏。

2.灭金:________年,蒙古灭金。

三、元朝的建立与统一上图中的人物是谁?他在历史上的地位如何?我们应该如何评价他?1.忽必烈即位:1260年,忽必烈继承了汗位。

2.忽必烈建制(1)施行“治国安民”的方略,广开言路,整顿吏治,注重农桑。

(2)依照中原王朝的统治方法,设立各种机构,建立年号。

3.元朝建立:________年,________改国号为元,次年定都于________。

4.南宋灭亡(1)________年,元军攻入南宋都城临安,南宋灭亡。

(2)南宋大臣陆秀夫、________等人拥立南逃的宋宗室成员,继续展开抗元斗争。

1279年,元军攻灭南宋残部。

5.元统一全国的影响:结束了我国历史上较长时期的________局面,为______________的进一步发展奠定了基础。

预习反馈快来检测学习效果,判断下列观点的正误吧!(1)成吉思汗建立的蒙古政权实现了对全国的统一。

( )(2)蒙古和南宋结盟,南北夹击辽朝。

1234年,蒙古灭辽。

( )(3)1271年,成吉思汗改国号为元,次年定都于大都。

( )(4)1276年,元军攻入南宋都城临安,南宋灭亡。

( )(5)南宋灭亡之后,陆秀夫、文天祥等人继续展开抗元斗争。

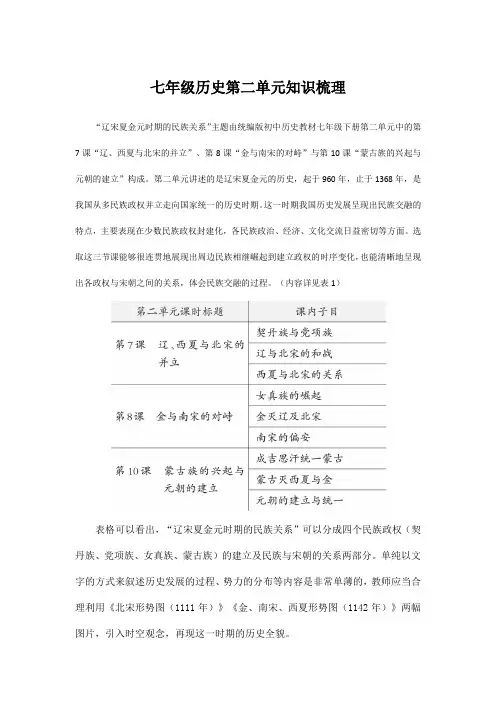

七年级历史第二单元知识梳理“辽宋夏金元时期的民族关系”主题由统编版初中历史教材七年级下册第二单元中的第7课“辽、西夏与北宋的并立”、第8课“金与南宋的对峙”与第10课“蒙古族的兴起与元朝的建立”构成。

第二单元讲述的是辽宋夏金元的历史,起于960年,止于1368年,是我国从多民族政权并立走向国家统一的历史时期。

这一时期我国历史发展呈现出民族交融的特点,主要表现在少数民族政权封建化,各民族政治、经济、文化交流日益密切等方面。

选取这三节课能够很连贯地展现出周边民族相继崛起到建立政权的时序变化,也能清晰地呈现出各政权与宋朝之间的关系,体会民族交融的过程。

(内容详见表1)表格可以看出,“辽宋夏金元时期的民族关系”可以分成四个民族政权(契丹族、党项族、女真族、蒙古族)的建立及民族与宋朝的关系两部分。

单纯以文字的方式来叙述历史发展的过程、势力的分布等内容是非常单薄的,教师应当合理利用《北宋形势图(1111年)》《金、南宋、西夏形势图(1142年)》两幅图片,引入时空观念,再现这一时期的历史全貌。

其一,在知识的学习方面,了解契丹族、党项族、女真族和蒙古族的崛起及建立及灭亡,能在具体的时空条件下思考辽宋夏金元时期民族关系的特征。

其二,在能力的培养方面,通过搜集和交流资料,了解契丹族、党项族、女真族及蒙古族的发展历史,说一说辽宋夏金元时期出现的英雄人物,并讲一讲他们的事迹。

识读《北宋形势图(1111年)》及《金、南宋、西夏对峙图(1142年)》,了解辽、西夏、金、宋的并立在时间与空间上的呈现。

小组合作绘制历史地图小报,总结辽宋夏金元时期我国周边少数民族与中原政权的关系演变,从而加深对中国统一多民族国家的认识。

其三,在价值观的培养方面,认识到漫长的历史进程中,我国各民族人民密切交往、相互依存,共同推动了国家的发展和社会的进步,增强民族自信心和自豪感。

其中,总结辽宋夏金元时期我国周边少数民族与中原政权的关系演变能够帮助学生从唯物史观的角度理解人类社会发展的基本规律;识读形势图、搜集史料体现出史料实证的核心素养;绘制历史地图小报帮助学生构建时空观念;通过讲述英雄人物事迹培养学生历史解释的能力;通过辽宋夏金元时期的民族交融加深学生对中国统一多民族国家的认识,培养学生的家国情怀。

第二单元《辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化》单元梳理一、单元课程结构1.单元地位这一时期从北宋建立开始,至元朝灭亡结束。

与北宋同时,在东北有契丹族建立的辽,在西北有党项族建立的西夏;女真族建立的金朝,先后灭掉了辽和北宋,随后形成了金与南宋的对峙局面,至蒙古灭金,建立元朝,继而灭南宋,统一了中国。

无论是辽、宋、夏、金时期的政权并立,还是元朝这个由少数民族贵族建立的统一王朝,中华民族在这一时期都在进一步交融与发展,社会经济与科技文化更取得了很大成就。

2.单元主题本单元主题“民族关系发展和社会变化”。

在民族关系方面:多个民族政权并立,民族政权之间有战有和,民族交融得到进一步发展,少数民族政权统一全国。

在社会变化方面包括:经济重心南移,商业贸易繁荣,繁华的都市生活,多彩的文学艺术(宋词、元曲流行),极盛的传统科技(中国古代科技的典范和高峰,四大发明对世界文明发展的贡献),发达的中外交通。

二、单元知识梳理1.课标解析《义务教育历史课程标准》(2011年版)要求:知道北宋的建立,了解宋朝重文轻武的特点。

(新增“了解宋朝重文轻武的特点”。

一是有利于学生理解宋朝经济繁荣而综合国力不强,总屈服于周边少数民族政权的原因;二是有利于学生理解中国文官制度的渊源和重文轻武的民族性格的形成。

)知道辽、西夏与北宋的对峙局面;了解女真族的崛起,知道岳飞抗金的事迹和南宋偏安。

(新增“知道岳飞抗金的事迹和南宋偏安”。

一是因为“岳飞抗金的事迹”在民间影响较大,符合“学习内容更加贴近社会、贴近生活”的课程设计思路;二是有利于“继承和弘扬以爱国主义为核心的民族精神”)知道宋元时期商业贸易的繁荣;知道宋代南方经济的发展,理解中国古代经济重心的南移。

(宋元时期是商业贸易的繁荣时期,宋朝更是这一时期的典型代表,所以课文着重介绍宋朝“商业贸易的繁荣”,要求“理解中国古代经济重心的南移”,突出强调了中国经济重心南移这一重要历史现象。

)知道成吉思汗的崛起以及蒙古军灭亡夏、金和南宋;知道元朝的统一。

教学设计(2500字左右)教材:《中国历史》(统编教材七年级下册)单元:第二单元辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化课题:第10课蒙古族的兴起与元朝的建立一、教学分析(500字以内)1.本课是统编初中历史七下第二单元,主要讲述辽宋夏金时期民族政权的并立,以及各民族之间的交融。

特别是第10课蒙古族建立的元朝,结束分裂割据局面,实现疆域的空前辽阔,同时各民族之间交融得到进一步发展,东西方交流得到加强,对以后统一多民族国家的巩固和发展产生深远影响。

2.根据课标的内容要求,本课设置了三个子目,即成吉思汗统一蒙古、蒙古灭西夏与金、元朝的建立与统一,分别对课标的要求进行阐述。

3.本课以按时间顺序、以“成吉思汗”“忽必烈”为主线,再现了蒙古族的形成、建立政权以及统一全国的过程,最后特别强调元朝的统一对统一多民族国家的巩固和发展产生深远影响。

二、教学目标(基于学科核心素养的目标设计 300字以内)1.了解蒙古族的兴起和成吉思汗统一蒙古的基本史实,认识成吉思汗统一蒙古各部、建立蒙古政权对蒙古社会的发展起了积极作用。

2.了解忽必烈建立元朝及统一全国的过程,体会元朝统一对多民族国家的进一步发展起到的作用。

3.了解蒙古族的贡献,正确看待文天祥的抗元行动,认识各民族对中华民族的发展作出了重要贡献。

三、教学重点与难点(100字以内)教学重点:蒙古政权建立、元朝统一全国的过程教学难点:理解元朝统一的历史意义四、教学过程(1600字左右)1. 新课导入。

(播放背景音乐《美丽的草原我的家》),并用PPT展示几张标志性照片:①蒙古包;②马头琴;③那达慕大会;④草原赛马。

提问:观察这些图片,聆听背景音乐,思考这些与哪个民族有关?预设:学生回答“蒙古族”。

拓展:蒙古族是中国北方一个古老的民族,原先活动在大兴安岭北段,后来向西迁徙,进入草原地区。

蒙古族善于骑射,逐水草而居,过着游牧的生活。

引出今天学习内容——统编版初中历史七年级下册第10课《蒙古族的兴起与元朝的建立》。

蒙古族的兴起与元朝的建立一、选择题1.(2020·南平建阳模拟)下图人物的主要功绩是( )A.灭亡西夏B.定都大都C.建立元朝D.统一蒙古【解析】选D。

本题考查的知识点是成吉思汗的功绩,主要考查学生的识记能力。

成吉思汗的功绩主要是统一蒙古、建立蒙古政权。

自古以来,各族人民驰骋于中华大舞台。

史书中有这样一段记载“起朔漠,并西域,平西夏,灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南,而天下统一”。

据此回答第2、3题。

2.史书中记载的民族是( )A.蒙古族B.突厥族C.女真族D.契丹族【解析】选A。

材料记述了该民族兴起于朔漠,先后吞并了西域、灭掉了西夏、女真政权(金)……最后南下统一全国,据此可知是兴起于我国北方的蒙古族,经过成吉思汗及其子孙的南征北战,完成了全国的统一。

3.结合材料和所学知识,以下说法正确的是( )A.平西夏、灭女真的是铁木真B.灭女真与北宋的支援密不可分C.灭女真后,南宋和蒙古直接对峙局面形成D.“天下为一”是在1276年【解析】选C。

本题主要考查学生的综合归纳能力。

成吉思汗(铁木真)在进攻西夏的过程中去世,A错误。

金是女真族建立的政权,蒙古与南宋结盟,南北夹击金,1234年,蒙古灭金。

金灭亡后,南宋和蒙古直接对峙局面形成。

1276年,南宋灭亡。

1279年,元朝完成全国统一。

4.元朝忽必烈接受了一位贤士的建议,逐渐学会了更多地依赖汉人及其制度来治理国家,主要表现是( )A.推行重农政策B.下令合并州县C.重用汉族官吏D.设立驻藏大臣【解析】选C。

本题考查学生分析材料的能力。

题干的“逐渐学会了更多地依赖汉人及其制度来治理国家”是解题的关键,依赖汉人及其制度来治理国家的措施主要表现为重用汉族官吏。

5.1276年因元军攻占都城而灭亡的政权是( )A.南宋B.辽C.金D.西夏【解析】选A。

本题考查的知识点是南宋的灭亡,主要考查学生的识记能力。

1276年,元军攻入南宋都城临安,南宋灭亡。

6.(2020·滨州阳信期中)元灭南宋也并不是那么容易,遭到无数次挫折和失败,甚至其大汗也命丧南宋的石炮之下。

第二单元辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化一、教学内容及结构分析本单元涉及的时段是辽宋夏金元时期的历史,它起于960年,止于1368年。

这是我国从多民族政权并立走向国家统一的历史时期。

北宋的建立,结束了五代十国的分裂局面。

与此同时,周边民族的相继崛起又在更大范围内形成了民族政权并立的格局。

宋朝实行重文轻武的政策,利弊兼得。

女真族建立的金朝,先后灭亡了辽和北宋,占据江南的南宋和金朝形成南北对峙。

两宋时期,社会经济蓬勃发展,城市和国内外贸易空前繁荣,四大发明技术的成熟对人类文明的进步具有重大意义。

蒙古族建立的元朝结束了中国境内长期割据的局面,重新建立了大一统国家,对西藏实施行政管辖,版图超出汉、唐,并为东西方的交流创造了条件。

本单元内容的关键词是“民族关系发展”“社会变化”,涉及民族关系的发展和经济重心的南移。

这一时期的民族关系的发展的主要特点是民族交融,民族交融发展的结果是多个民族并存和共同发展,在直接统治区域出现了汉蒙回藏等多个民族。

第6课“北宋的政治”,有“宋太祖强化中央集权”“重文轻武的政策”两个子目,教学重点是“赵匡胤改革的措施;导致重文轻武的后果”。

第7课“辽、西夏与北宋的并立”,有“契丹族与党项族”“辽与北宋的和战”“西夏与北宋的关系”三个子目,教学重点是“契丹的兴起及其与北宋的关系”。

第8课“金与南宋的对峙”,有“女真族的崛起”“金灭辽及北宋”“南宋的偏安”三个子目,教学重点是“女真建立金和岳飞抗金”。

第9课“宋代经济的发展”,有“农业的发展”“手工业的兴盛”“商业贸易的繁荣”三个子目,教学重点是“两宋商业繁荣的表现”。

第10课“蒙古族的兴起与元朝的建立”,有“成吉思汗统一蒙古”“蒙古灭西夏与金”“元朝的建立与统一”三个子目,教学重点是“蒙古族的兴起以及元朝的建立”。

第11课“元朝的统治”,有“元朝的疆域和民族交融“行省制度”“元朝对边疆地区的管辖”三个子目,教学重点是“元朝的疆域;行省制度的影响”。

第10课《蒙古族的兴起与元朝的建立》

【课标要求】

1.知道成吉思汗的崛起以及蒙古军灭亡夏、金和南宋;知道元朝的统一。

2.通过宣政院管辖西藏,知道西藏在元代正式纳入中国版图

【教学内容分析】

本课是人教版历史七年级下册第十课,主要讲述了蒙古兴起的过程及所建立的元朝在我国历史上的贡献,涉及了政治、经济、对外交往的具体措施和影响等史内容。

以及这个时期民族关系发展的表现和作用。

通过对成吉思汗统一蒙古和忽必烈建立元朝的史实的学习,说明民族关系的发展。

本课的知识点较多,学生在有限的时间内要掌握这些知识可能有一定的困难。

因此,教师必须有的放矢,主次分明。

其次,“行省制度的分析与评价”较难理解,教师要化难为易,适当讲解。

再次,应尽量激发学生的学习兴趣,活跃课堂气氛。

如:学习“宣政院”时,加强对祖国统一的认识;在疆域问题上,应强调元朝的疆域在我国历史上最为辽阔,激发学生的民族自豪感。

【学情分析】

学生人数多,各班学生的基础存在差异。

七年级部分学生对历史有着浓厚的兴趣,积极主动回答老师所提出的问题大部分学生对历史有着浓厚的兴趣,思维活跃,能举一反三,积极主动回答老师所提出的问题。

但学生的比较、分析问题的能力有所欠缺,不能将历史与现实生活相联系。

希望通过图片、材料等多种形式,提高运用历史知识解决现实问题的能力,达到“以史为鉴”的学习目的。

【教学目标】

1.知识与能力目标

通过本课的学习,使学生了解蒙古族的兴起、统—和元朝的建立过程,以及元朝的政治统治和经济发展情况。

掌握蒙古族的兴起,成吉思汗统一蒙古、忽必烈建立元朝、文天祥的抗元斗争等基本史实。

2.过程与方法:

通过学习成吉思汗等的历史史实,提高学生对历史人物和历史事件的复述能力。

通过思考和概括元朝在我国历史上的贡献,使学生了解元朝的历史地位,培养学生归纳历史知识评价历史事件的能力。

3.情感态度与价值观目标

通过学习本课,使学生认识成吉思汗的历史功绩及对蒙古社会的发展起到的积极作用,给予正

确的评价。

并从他的身上明白一些道理,培养坚强的意志。

学习文天祥在反元斗争中始终坚贞不屈,其不畏威胁、从容赴死的崇高气节和英雄精神已成为中华民族性格的象征,其宝贵的精神遗产将光照后人,从而培养学生的爱国主义精神。

【重点难点】

教学重点:蒙古族的兴起和元朝的建立是本课的重点。

教学难点:元朝的建立与统一。

【方法与媒体】

开展合作学习法、提问法、讲解法、比较法、自主探究,多媒体课件

【设计理念与思路】

多媒体贯穿于整个教学过程,直观形象,易于学生理解,调动学生的积极性。

教师设计不同层次的问题,学生通过独学、对学、小组合作等学习方式来解决问题,充分把课堂还给学生,体现教师的引导和学生的主体作用;课堂检测学生的学习效果和巩固知识为目的,通过对的完成情况,教师可以有的放矢,进行有针对性的指导。

以此实现自主学习、快乐学习,分层达标。

【课时】1课时

【教学过程】。