云南大学软件学院大物实验静电场

- 格式:doc

- 大小:73.50 KB

- 文档页数:4

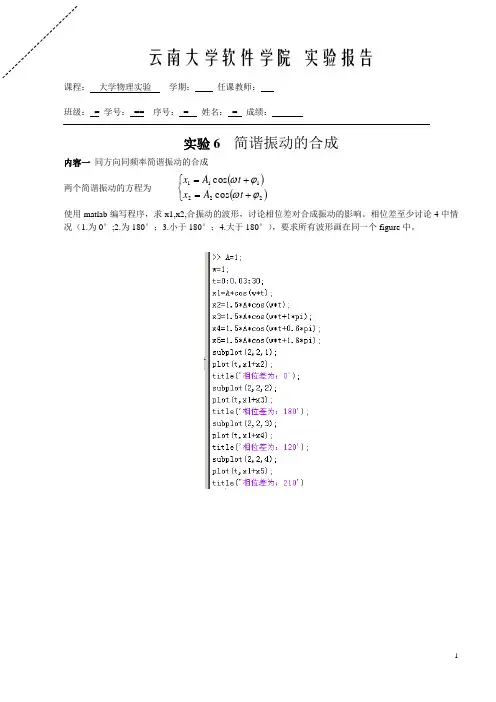

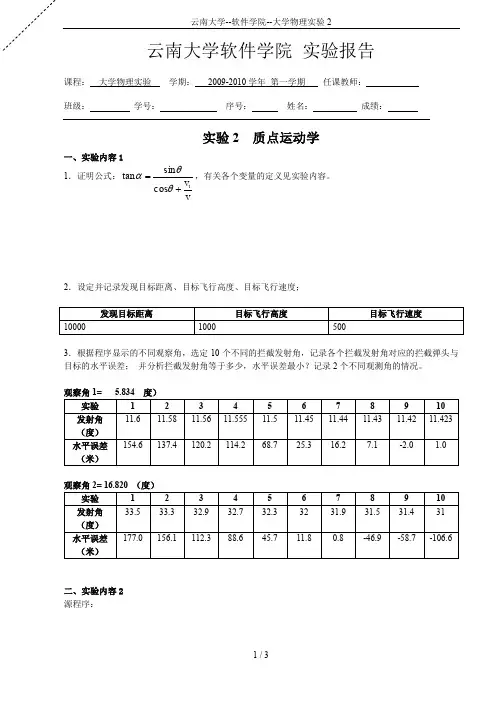

云南大学软件学院 实验报告课程: 大学物理实验 学期: 任课教师: 班级: = 学号: == 序号: = 姓名: = 成绩:实验6 简谐振动的合成内容一 同方向同频率简谐振动的合成两个简谐振动的方程为使用matlab 编写程序,求x1,x2,合振动的波形,讨论相位差对合成振动的影响。

相位差至少讨论4中情况(1.为0°;2.为180°;3.小于180°;4.大于180°),要求所有波形画在同一个figure 中。

()()⎩⎨⎧+=+=222111cos cos ϕωϕωt A x t A x内容二 相互垂直方向同频率简谐振动的合成两个简谐振动的方程为使用matlab 编写程序,求x,y,合振动的波形,讨论相位差对合成振动的影响。

相位差至少讨论4中情况(1.为0°;2.为180°;3.小于180°;4.大于180°),要求所有波形画在同一个figure 中。

()()⎩⎨⎧+=+=y y x x t A y t A x ϕωϕωcos cos内容三相互垂直方向不同频率简谐振动的合成(李萨如图形) 使用matlab编写程序,画李萨如图形,要求:1.至少4种频率比2.至少8种相位差3.所有图形画在同一个figure中,添加标注。

如:cleart = 0:0.01:4;Ax = 1;Ay = 3;w1 = 1; w2 = 1./2;w3 = 2./3;w4 = 3./4;w5 = 2./5;m0 = 0;m1 = 0;m2 = pi./4;m3 = pi./2;m4 = 3.*pi./4;m5 = pi;m6 = 5.*pi./4; m7 =3.*pi./2;m8 = 7.*pi./4; x0 = Ax.*cos(2.*pi*t+m0);y11 = Ay.*cos(2.*w1.*pi*t+m1);y12 = Ay.*cos(2.*w1.*pi*t+m2);y13 = Ay.*cos(2.*w1.*pi*t+m3);y14 = Ay.*cos(2.*w1.*pi*t+m4);y15 = Ay.*cos(2.*w1.*pi*t+m5);y16 = Ay.*cos(2.*w1.*pi*t+m6);y17 = Ay.*cos(2.*w1.*pi*t+m7);y18 = Ay.*cos(2.*w1.*pi*t+m8);y21 = Ay.*cos(2.*w2.*pi*t+m1);y22 = Ay.*cos(2.*w2.*pi*t+m2);y23 = Ay.*cos(2.*w2.*pi*t+m3);y24 = Ay.*cos(2.*w2.*pi*t+m4);y25 = Ay.*cos(2.*w2.*pi*t+m5);y26 = Ay.*cos(2.*w2.*pi*t+m6);y27 = Ay.*cos(2.*w2.*pi*t+m7);y28 = Ay.*cos(2.*w2.*pi*t+m8);y31 = Ay.*cos(2.*w3.*pi*t+m1);y32 = Ay.*cos(2.*w3.*pi*t+m2);y33 = Ay.*cos(2.*w3.*pi*t+m3);y34 = Ay.*cos(2.*w3.*pi*t+m4);y35 = Ay.*cos(2.*w3.*pi*t+m5);y36 = Ay.*cos(2.*w3.*pi*t+m6);y37 = Ay.*cos(2.*w3.*pi*t+m7);y38 = Ay.*cos(2.*w3.*pi*t+m8);y41 = Ay.*cos(2.*w4.*pi*t+m1);y42 = Ay.*cos(2.*w4.*pi*t+m2);y43 = Ay.*cos(2.*w4.*pi*t+m3);y44 = Ay.*cos(2.*w4.*pi*t+m4);y45 = Ay.*cos(2.*w4.*pi*t+m5);y46 = Ay.*cos(2.*w4.*pi*t+m6);y47 = Ay.*cos(2.*w4.*pi*t+m7);y48 = Ay.*cos(2.*w4.*pi*t+m8);y51 = Ay.*cos(2.*w5.*pi*t+m1);y52 = Ay.*cos(2.*w5.*pi*t+m2);y53 = Ay.*cos(2.*w5.*pi*t+m3);y54 = Ay.*cos(2.*w5.*pi*t+m4);y55 = Ay.*cos(2.*w5.*pi*t+m5);y56 = Ay.*cos(2.*w5.*pi*t+m6);y57 = Ay.*cos(2.*w5.*pi*t+m7);y58 = Ay.*cos(2.*w5.*pi*t+m8);subplot(5,8,1);plot(x0,y11);Axis([-4 4 -4 4]);text(-16,0,'ω =1');text(-2,7,'0');text(-16,7,'相位差');subplot(5,8,2);plot(x0,y12);Axis([-4 4 -4 4]);text(-2,7,'π/4'); subplot(5,8,3);plot(x0,y13);Axis([-4 4 -4 4]);text(-2,7,'π/2'); subplot(5,8,4);plot(x0,y14);Axis([-4 4 -4 4]);text(-2,7,'3π/4'); subplot(5,8,5);plot(x0,y15);Axis([-4 4 -4 4]);text(-2,7,'π');subplot(5,8,6);plot(x0,y16);Axis([-4 4 -4 4]);text(-2,7,'5π/4'); subplot(5,8,7);plot(x0,y17);Axis([-4 4 -4 4]);text(-2,7,'3π/2'); subplot(5,8,8);plot(x0,y18);Axis([-4 4 -4 4]);text(-2,7,'7π/4'); subplot(5,8,9);plot(x0,y21);Axis([-4 4 -4 4]);text(-16,0,'ω = 1/2'); subplot(5,8,10);plot(x0,y22);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,11);plot(x0,y23);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,12);plot(x0,y24);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,13);plot(x0,y25);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,14);plot(x0,y26);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,15);plot(x0,y27);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,16);plot(x0,y28);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,17);plot(x0,y31);Axis([-4 4 -4 4]);text(-16,0,'ω = 2/3'); subplot(5,8,18);plot(x0,y32);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,19);plot(x0,y33);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,20);plot(x0,y34);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,21);plot(x0,y35);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,22);plot(x0,y36);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,23);plot(x0,y37);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,24);plot(x0,y38);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,25);plot(x0,y41);Axis([-4 4 -4 4]);text(-16,0,'ω = 3/4'); subplot(5,8,26);plot(x0,y42);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,27);plot(x0,y43);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,28);plot(x0,y44);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,29);plot(x0,y45);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,30);plot(x0,y46);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,31);plot(x0,y47);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,32);plot(x0,y48);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,33);plot(x0,y51);Axis([-4 4 -4 4]);text(-16,0,'ω = 2/5'); subplot(5,8,34);plot(x0,y52);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,35);plot(x0,y53);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,36);plot(x0,y54);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,37);plot(x0,y55);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,38);plot(x0,y56);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,39);plot(x0,y57);Axis([-4 4 -4 4]);subplot(5,8,40);plot(x0,y58);Axis([-4 4 -4 4]);。

大学物理静电场总结六篇高校物理静电场总结范文1宇宙是一个无限空间,含两种物质:①质物者:a、分子、粒子、结构、实体;b、元素:c、重量。

d、占空间位置,e、内含能、功、力三者,f、做行为动功,g、所见物质者物理学,和物质者化学;②场物者(非物质场、场力的现象即场书,场辐其周间,不重量,居空间,但不占空间位置,现象,不实体、不元素,只一具非物质场力,不含能,不做动功,静非物质特异无功,动静功是二者宇宙存在的重要区分,因而必两分门类科学,二者宇宙空间两对立具在,但二者没有任何相同之处,各具各特色,各内经而相异,书有:电力电路非物质书,无线电磁波电学非物质书,太阳光学非物质书,太阳光热学非物质书,地磁线场非物质书,加地表山、水、陆地、加太阳光、温度场等,等于先后共生态环境、造化了动植物栖息生命书,物质空气向地心非物质重力场重力经典力学书等。

)太空、星系向日心聚力场,地球万物向地心力场。

由于非物质充满于宇宙间,无形态,常态,如太阳光和热,太磁波可不算运动,可视为传播速度为零,电路所做静无功则神化(快,零速,即时性,无次数)。

宇宙不特别物质,不狭义物质和不反物质等不适说法,均宇非物质,非物质文化应改为不物质文化,以区分宇宙非物质科学。

世界到如今,非物质学为零,物质学三七开,七不地球经典,形而上学,等于不进展科学世界和教育欠科学,以及中国无一科学,只为引进狭义,又学而不思则罔。

创宇非新型:只有太阳光热非物质依旧,才能解释古今地球万物由来,古今太阳造地球万物,古今同由来。

说宇宙万物由来的切入点,是先宇宙非物质物来和怎么来的,不先问宇宙万物是怎么自然来的,自然界,这会至于不行之论,上帝和神造世界,分两步非物质科学化、物化、解释。

宇宙必定界不自然界说法。

①太空:初始,太古,太空,先是覆盖一个宇宙场,这个场是高光高热度气流岩浆体三构成,非物质场具特定内聚力,向心力,或者范围力,至后来分别成大块无机天体,这就是太阳,地球,月亮,星系等的由来,他们至今仍旧是由高光高温岩浆气流体构成,太阳星系非物质。

静电场实验研究静电场实验的过程和结果静电场实验是物理学中的一个重要实验,旨在研究静电场的性质、特点和影响因素。

通过对实验的详细描述和结果分析,我们可以深入了解静电场的产生机制和行为规律。

本文将以实验的流程和结果为主线,介绍在进行静电场实验时应注意的细节以及实验过程中观察到的现象与结论。

实验准备在进行静电场实验之前,首先需要准备一些实验器材和材料。

主要包括:1. 静电发生器:用于产生静电荷,常见的有电击机、摩擦电机等。

此外,还需配备适当的电源和高压线。

2. 导体和绝缘体:用于观察静电荷的分布和行为。

常见的导体有金属球、导电板等;绝缘体可以选择塑料棒、橡胶棒等。

3. 电荷检测器:用于检测和测量静电荷的大小和性质。

可以使用电子电量计或者静电计等仪器。

4. 实验台和支架:提供实验操作的平台和支撑。

5. 安全措施:由于静电场实验可能产生高电压和电击等风险,需要注意对实验室的安全措施,如穿戴防静电手套、培训相关安全知识等。

实验过程在实验之前,务必确保实验器材和设备的正常运行和连接。

以下是一种具体的静电场实验过程:第一步:准备工作1. 将实验平台整理干净,摆放好实验器材和材料。

2. 确保静电发生器的电源接好,并连接好高压线。

3. 启动静电发生器,根据实验要求调节电压大小。

第二步:观察静电荷分布1. 将导体球(或导电板)放置在实验台上,确保与地面绝缘。

2. 打开电荷检测器,将探头移动到导体球附近,记录观察到的电荷分布情况。

3. 分别以正电荷和负电荷作为起点,将电荷检测器沿着导体表面移动,记录电荷的变化和分布情况。

第三步:研究电场强度和方向1. 将绝缘体棒(如塑料棒)靠近导体球,观察电荷检测器的指针或数值变化。

2. 改变绝缘体棒的位置和方向,记录电荷检测器的变化,分析电场强度和方向的关系。

第四步:探究静电场的影响因素1. 将导体球接地,观察电荷检测器的读数。

2. 针对导体球进行一系列改变,如改变形状、大小、材质等,记录测量结果并进行实验分析。

班级___信工C班___ 组别______D______姓名____李铃______ 学号_1111000048_日期___2013.4.17__ 指导教师___刘丽峰___【实验题目】_________静电场的描绘【实验目的】1、了解静电场模拟的依据;2、学会用模拟法描绘静电场;3、测绘静电场的等位线、电力线。

【实验仪器】HLD-DZ-IV型静电场描绘仪(包括双层电极架、同步探针、稳压电源和数字电压表),2张16开白纸【实验原理】电场强度是矢量,而电位分布是标量,在测量上要简便些,但是直接测量静电场的电位分布是很困难的。

因为静电场中无电流,而任何磁电式电表都需要有电流流过才能偏转,除非用静电式仪表测量;再则测量仪表本身总是导体或电介质,与其相连的探针是良导体,一旦把它们引人静电场中,原静电场将发生强烈改变。

因此采用稳恒电流场模拟静电场,来研究、测量静电场的分布。

1. 用稳恒电流场模拟静电场模拟法要求两个类比的物理现象遵从的物理规律具有相似的数学表达式。

由电磁学理论可知,对一稳恒电流场有,对一静电场在无源区域内则有。

比较以上两个方程式可知, 两个场的物理量所遵从的物理规律具有相同的数学式。

静电场中导体表面为等位面,而电流场中电极通常由良导体制成,同一电极上各点电位相等,所以两个场用电位表示的边界条件也相同,则两个场的解也相同(可能相差一个常数)。

因而可以用稳恒电流场来模拟静电场,通过测量稳恒电流场的电位分布来求得所模拟静电场分布。

这种利用几何形状和物理规律在形式上相似的,把不便于直接测量的量在相似条件下间接实现的方法为模拟法。

1.长同轴带电圆柱体间电场分布两无限长同轴圆柱和圆筒各带等量异号电荷,置于真空中,图6.1 是这对电极的中间有限部分,我们现在只研究这有限部分电极间的静电场。

由高斯定理可以推导出:(6-1)式中U0为圆柱A的电位,Ur为距轴心r处的电位。

推导中令UA = U0,UB = 0。

大学物理实验指导书云南大学软件学院目录1.课程基本信息 (2)2.课程简介 (2)3.教学目的与基本要求 (2)4.考核方式和成绩评定办法 (3)5.参考文献 (3)6.实验指导 (4)6.1测量及误差分析 (4)6.2质点运动学 (9)6.3质点动力学 (11)6.4静电场 (13)6.5磁场 (18)6.6电量测量.................................. 错误!未定义书签。

6.7波的叠加.................................. 错误!未定义书签。

6.8示波器.................................... 错误!未定义书签。

6.9传感器.................................... 错误!未定义书签。

6.10光的干涉与衍射.......................... 错误!未定义书签。

1. 课程基本信息名称:大学物理实验/College Physics Lab课程性质:学科基础总学时/学分: 32/12. 课程简介本实验课程根据教育部《非物理类理工学科大学物理实验课程教学基本要求》并结合软件学院人才培养目标开展教学。

本实验课程内容包括:•测量误差的基础知识、用计算机处理实验数据的基本方法,以及基本物理量的测量方法,并加强数字化测量技术的应用。

•结合软件学院的专业特点,通过计算机模拟和实际操作掌握误差分析方法、质点运动学、质点动力学、振动与波、电场、磁场、光的干涉与衍射等基本原理。

•学习常用物理实验方法,实验室常用仪器的性能,常用实验操作技术及仪器正确调节,学习简单的计算机模拟。

3. 教学目的与基本要求本实验课培养学生初步掌握实验科学的思想和方法,提高其分析能力和创新能力;培养理论联系实际的科学作风,认真严谨的科学态度,积极主动的探索精神,团结协作的职业素养。

使之加深对物理学基本概念、基本理论的理解,掌握运用物理学基本原理分析和解决问题的科学方法。

云南大学软件学院实验报告

课程:大学物理实验学期:2014-2015学年第一学期任课教师:朱艳萍专业:学号:姓名:成绩:

实验8 光的干涉

一、实验目的

1.了解迈克耳逊干涉仪的结构,掌握调节方法;

2、观察光的干涉条纹。

二、实验步骤(用截图来表示)

1、调整干涉仪,为实验做好准备。

2、测量He-Ne激光的波长。

波长经计算得:631nm

3、测量钠光波长、波长差及相干长度。

缓慢转动微动手轮,移动M1,中心每生出或吞进n个条纹,几下移动的距离,用公式2h/n求出波长调节过程中发现钠光条纹的清晰度会产生变化。

4、测量透明薄片的折射率。

换用白光光源。

在d=0的附近可看到白色的干涉花纹:中央是直线黑纹,即中央花纹;两旁是对称分布的彩色花纹。

D稍大时,显不出条纹,当视场中出现中央花纹后,在M1与G1之间放入折射率为n,厚度为l的透明薄片,则此时光程差要比原来增大2l(n-1),中央花纹既移出视场范围,如果将M1向G1前移动d,使d=l(n-1) ,则中央花纹重新出现,测出d,则可由d=l(n-1)求出折射率n.。

云南大学软件学院 实验报告课程: 大学物理实验 学期: 2012-2013学年 第一学期 任课教师: 张德海 专业: 数字媒体技术 学号: 20111120248 姓名: 赵云涛 成绩:实验6 示波器一、 实验目的1.学会使用信号发生器。

2.学会用示波器观察波形以及测量电压、周期和频率。

二、 实验内容1.观察信号发生器波形2.测量正弦波电压在示波器上调节出大小适中、稳定的正弦波形,选择其中一个完整的波形,先测算出正弦波电压峰—峰值U p-p ,即:U p-p =(垂直距离DIV )×(档位V/DIV )×(探头衰减率)= 20.0v然后求出正弦波电压有效值U 为2U 71.0U p p -⨯== 7.1v3.测量正弦波周期和频率在示波器上调节出大小适中、稳定的正弦波形,选择其中一个完整的波形,先测算出正弦波的周期T ,即T =(水平距离DIV )×(档位t/DIV )= 150.0s然后求出正弦波的频率T f 1= = 0.0067 Hz 。

4.观察李萨如图形(1)将示波器的显示模式切换为A/B ,A 通道接到如图电路的位置1,调节信号发生器输出电压的频率为50Hz ;信号发生器2的输出端接到示波器B 通道,分别调节输出正弦波的频率为50Hz 、75Hz 、100Hz 、150Hz ,观察并记录各种李萨如图形。

(2)将示波器的显示模式切换为A/B ,A 通道接到如图电路的位置2,调节信号发生器输出电压的频率为50Hz ;信号发生器2的输出端接到示波器B 通道,分别调节输出正弦波的频率为50Hz 、75Hz 、100Hz 、150Hz ,观察并记录各种李萨如图形。

思考题1. 信号的幅值对李萨如图形有影响么?答:会影响到,李萨如图的形状会随两个信号的幅值以及位相不同而变化。

2. 要获得稳定的李萨如图形,两个信号的频率应符合什么样的关系?答:李萨如图上的每一个点都可以用以下的公式进行表示:X=A1sin(ω1t+ψ1) ,Y=A2sin(ω2t+ψ2) 。

物理实验技术中静电场测量与分析方法在物理实验中,静电场是一个常见但又不容忽视的因素。

它的存在会对实验结果产生一定影响,因此准确测量和分析静电场是非常重要的。

本文将介绍一些常用的静电场测量和分析方法。

一、静电场测量方法1. 杨氏干涉仪法杨氏干涉仪是一种经典的实验仪器,可以用来测量静电场的强度和方向分布。

在使用杨氏干涉仪进行测量时,首先需要将待测区域和干涉仪的间距保持一定,然后通过调节反射镜和透射镜,使干涉纹清晰可见。

根据干涉条纹的移动方向和幅度大小,可以计算出静电场的强度和方向。

2. 静电计法静电计是一种用来测量静电场强度的仪器。

它通过测量静电场对静电感应电荷的作用力来确定静电场的大小。

静电计的原理是利用电磁力将感应电荷保持在平衡位置,通过测量维持平衡所需的电压或电流,可以计算出静电场的强度。

3. 探针法探针法是一种比较简单但有效的静电场测量方法。

它通过将一个或多个探针放置在待测区域中,测量探针上的电势差来推断静电场的分布。

探针通常由导电材料制成,可以通过连接到电位计或示波器进行测量。

二、静电场分析方法1. 有限元法有限元法是一种常用的数值模拟方法,可以用来分析静电场问题。

它将待分析的区域划分为许多小的有限元单元,通过数值计算来求解每个有限元内的电场分布。

有限元法可以考虑复杂的几何形状和边界条件,适用于各种静电场问题的分析。

2. 电场线法电场线法是一种直观的静电场分析方法,通过绘制电场线来展示静电场的分布规律。

电场线是沿着电场矢量的方向绘制的曲线,其密度表示该处电场的强度。

通过观察电场线的形状和分布,可以对静电场的性质和特点进行初步分析。

3. 等势线法等势线法也是一种常用的静电场分析方法,通过绘制等势线来表示静电场的强度分布。

等势线是连接具有相同电势的点的曲线,通过分析等势线的形状和分布,可以了解静电场的梯度和潜在差异。

三、案例分析为了进一步说明静电场测量与分析方法的应用,我们以一个实际案例进行分析。

大一物理静电场知识点总结静电场是物理学中的一个重要概念,在大一物理学学习过程中,我们经常会接触到与静电场相关的知识。

本文将对大一物理学中的静电场知识点进行总结,以帮助大家对该概念有更深入的了解。

一、电荷与电场在静电场的概念中,电荷是首要的概念之一。

电荷分为正电荷与负电荷,同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引。

静电场是由电荷所产生的场,具有电荷分布对周围电荷产生力的性质。

电荷在静电场中会受到电场力的作用,电场力的大小与电荷量成正比,与电荷间的距离的平方成反比。

二、库仑定律库仑定律是描述电荷之间相互作用的定律。

根据库仑定律,两个电荷之间的电场力与它们之间的距离的平方成反比,与它们的电荷量的乘积成正比。

三、电场强度电场强度是衡量电场对电荷施加力的强弱的物理量。

电场强度可以用来计算在给定位置上电场对单位正电荷的作用力大小。

四、电势能电场中存在电势能概念。

当一个电荷在电场中移动时,其位置的改变会引起电场力对电荷做功,从而改变电荷的电势能。

电势能的计算可以通过电势差来实现,电势差是指单位正电荷由一个位置移动到另一个位置所具有的电势能的差异。

五、电势电势是描述电场对电荷施加的力在电荷上所做功与电荷量的比值。

电势在静电场中是标量量,它的单位是伏特。

六、高斯定理高斯定理是电动力学中的重要定理之一,用来计算电荷分布所产生的电场。

根据高斯定理,电场通过一个闭合曲面的总通量等于该闭合曲面内的电荷代数和与真空介电常数之积。

七、等势线等势线是指在电场中,所有点上电势相等的线。

等势线与电场线互相垂直。

八、静电力静电力是由静电场中的电荷所产生的力。

当两个电荷之间有一定的距离时,它们之间会产生静电力。

九、电容与电容器电容是指在一定电压下,储存在导体中的电荷量与所加电压的比值。

电容器是一种用于储存电荷的装置,它由两个导体板和介质组成。

总结:大一物理学中的静电场知识点涉及到电荷、电场、电势能、电势、高斯定理等内容。

通过对这些知识点的深入学习与理解,我们可以更好地掌握静电场的基本概念与原理,为之后的物理学习打下良好的基础。

大学物理静电场(高斯定理)课件一、教学内容本节课的教学内容来自于大学物理的静电场部分,具体涉及高斯定理。

高斯定理是描述电场通过任意闭合曲面的电通量与该闭合曲面内部的电荷量之间的关系。

数学表达式为:\[ \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} =\frac{Q}{\varepsilon_0} \]其中,\( \mathbf{E} \) 表示电场强度,\( d\mathbf{A} \) 表示曲面元素,\( Q \) 表示闭合曲面内部的电荷量,\( \varepsilon_0 \) 表示真空中的电常数。

二、教学目标1. 理解高斯定理的数学表达和物理意义。

2. 学会运用高斯定理计算闭合曲面内的电荷量。

3. 掌握高斯定理在实际问题中的应用。

三、教学难点与重点重点:高斯定理的数学表达和物理意义。

难点:如何运用高斯定理计算闭合曲面内的电荷量,以及高斯定理在实际问题中的应用。

四、教具与学具准备教具:投影仪、黑板、粉笔。

学具:笔记本、笔、计算器。

五、教学过程1. 实践情景引入:以雷电现象为例,介绍静电场中的电荷分布和电场强度。

引导学生思考如何计算一个闭合曲面内的电荷量。

2. 理论知识讲解:讲解高斯定理的数学表达和物理意义。

通过示例,解释高斯定理如何描述电场通过闭合曲面的电通量与内部电荷量之间的关系。

3. 例题讲解:给出一个具体的题目,指导学生如何运用高斯定理计算闭合曲面内的电荷量。

题目如下:一个半径为 \( R \) 的球体,在其表面分布着电荷,求球体内的电荷量。

4. 随堂练习:让学生独立完成上述题目的计算。

在课堂上选取几位学生的答案进行讲解和讨论。

5. 作业布置:布置一道类似的题目,要求学生课后完成。

题目如下:一个长方体导体,其两个相对面上分别分布着电荷 \( Q_1 \) 和\( Q_2 \),求长方体内部的电荷量。

6. 板书设计:板书高斯定理的数学表达式和物理意义,以及解题步骤和关键点。

物理实验误差分析物理实验误差分析篇一:大学物理实验1误差分析云南大学软件学院实验报告课程:大学物理实验学期:2014-2015学年第一学期任课教师:专业:学号:姓名:成绩:实验1 误差分析一、实验目的1. 测量数据的误差分析及其处理。

二、实验内容1.推导出满足测量要求的表达式,即v0?f(?)的表达式;V0=sqrt((x*g)/sin(2*θ))2.选择初速度A,从[10,80]的角度范围内选定十个不同的发射角,测量对应的射程,记入下表中:3.根据上表计算出字母A对应的发射初速,注意数据结果的误差表示。

将上表数据保存为A.txt,利用以下Python程序计算A对应的发射初速度,结果为100.1 import math g=9.8 v_sum=0 v=[]my_file=open(A.txt,r)my_info=my_file.readline()[:-1] x=my_info[:].split('\t') my_info=my_file.readline()[:-1] y=my_info[:].split('\t') for i in range(0,10):v.append(math.sqrt(float(y[i])*g/math.sin(2.0*float(x[i])*math.pi/1 80.0))) v_sum+=v[i] v0=v_sum/10.0 print v04.选择速度B、C、D、E重复上述实验。

BC6.实验小结(1) 对实验结果进行误差分析。

将B表中的数据保存为B.txt,利用以下Python程序对B组数据进行误差分析,结果为-2.84217094304e-13 import math g=9.8 v_sum=0 v1=0 v=[]my_file=open(B.txt,r)my_info=my_file.readline()[:-1] x=my_info[:].split('\t') my_info=my_file.readline()[:-1] y=my_info[:].split('\t') for i in range(0,10):v.append(math.sqrt(float(y[i])*g/math.sin(2.0*float(x[i])*math.pi/1 80.0))) v_sum+=v[i] v0=v_sum/10.0for i in range(0,10):v1+=v[i]-v0 v1/10.0 print v1(2) 举例说明“精密度”、“正确度”“精确度”的概念。

课时:2课时教学目标:1. 理解静电场的基本概念和性质。

2. 掌握静电场模拟实验的基本原理和方法。

3. 学会使用静电场模拟仪器,进行实验操作和数据采集。

4. 培养学生分析实验数据、解决实际问题的能力。

教学重点:1. 静电场的基本概念和性质。

2. 静电场模拟实验的原理和方法。

教学难点:1. 静电场模拟仪器的使用。

2. 实验数据的处理和分析。

教学准备:1. 静电场模拟仪器一套。

2. 学生实验报告本。

3. PPT课件。

教学过程:第一课时:一、导入1. 通过生活中常见的静电现象,引入静电场的概念。

2. 介绍静电场的基本性质,如电场强度、电势等。

二、讲授新课1. 静电场的基本概念:电场强度、电势等。

2. 静电场模拟实验原理:利用静电场模拟仪器模拟静电场,通过测量电场强度和电势,研究静电场的性质。

三、实验操作1. 介绍静电场模拟仪器的使用方法。

2. 学生分组进行实验操作,观察静电场模拟仪器的实际应用。

四、实验报告1. 学生根据实验操作,填写实验报告。

2. 教师指导学生分析实验数据,得出结论。

第二课时:一、复习导入1. 回顾静电场的基本概念和性质。

2. 引导学生思考静电场模拟实验的原理。

二、讲授新课1. 静电场模拟实验的原理:利用静电场模拟仪器模拟静电场,通过测量电场强度和电势,研究静电场的性质。

2. 静电场模拟仪器的使用方法:讲解仪器操作步骤,强调注意事项。

三、实验操作1. 学生分组进行实验操作,利用静电场模拟仪器模拟静电场。

2. 教师巡回指导,解答学生疑问。

四、实验报告1. 学生根据实验操作,填写实验报告。

2. 教师指导学生分析实验数据,得出结论。

五、总结与拓展1. 总结静电场的基本概念和性质。

2. 拓展静电场在实际生活中的应用,如静电除尘、静电喷涂等。

教学反思:本节课通过静电场模拟实验,使学生掌握了静电场的基本概念和性质,学会了使用静电场模拟仪器进行实验操作。

在教学过程中,注重培养学生的实验操作能力和数据分析能力。

云南大学软件学院 实验报告

课程: 大学物理实验 学期: 2013-2014学年 第一学期 任课教师: 专业: 学号: 姓名: 成绩:

实验4 静电场

一、 实验目的

由实验给出的两个均匀带电的金属同心球壳配置,画出该同心球壳的电场及电势分布。

二、实验原理

根据高斯定理推导出电场及电势的分布公式;利用数据分析软件,如Microsoft Excel 绘制电场及电势的分布图。

在如图所示的带电体中,因内球壳带电q 1,由于静电感应,外球壳的内表面上将均匀地分布电荷-q 1;根据电荷平衡原理,外球壳的外表面上所带电荷除了原来的q2外,还因为内表面感应了-q 1而生成+q 1,所以外球壳的外表面上将均匀分布电荷q 1+q 2。

在推导电场和电势分布公式时,须根据r 的变化范围分别讨论r < R 1、R 1 < r < R 2、R 2 < r < R 3、r > R 3

几种情况。

场强分布: 当r < R 1时,

00

1=⇒

=⋅⎰⎰E dS E S

当R 1 < r < R 2时,

⇒=

⋅⎰⎰0

1

εq dS E S

2

1

0241

r

q E επ=

当R 2 < r < R 3时,

00

3=⇒

=⋅⎰⎰E dS E S

当r > R 3时,

2

2

1040

2

141

r

q q E q q dS E S

+=

⇒

+=

⋅⎰⎰επε

电势分布:

根据电势的定义,可以求得电势的分布。

当r < R 1时,

3

2

10210110143211414141

3

3

2

21

1R q q R q R q U dr

E dr E dr E dr E dr E U R R R R R R r

r

++

-=⋅+⋅+⋅+⋅=⋅=⎰⎰⎰⎰⎰∞

∞

επεπεπ

当R 1 < r < R 2时,

3

2

102101014321414141

3

3

2

2R q q R q r q U dr

E dr E dr E dr E U R R R R r

r

++

-=⋅+⋅+⋅=⋅=⎰⎰⎰⎰∞

∞

επεπεπ

当R 2 < r < R 3时,

3

2

10143141

3

3

R q q U dr

E dr E dr E U R R r

r

+=

⋅+⋅=⋅=⎰⎰⎰∞

∞

επ

当r > R 3时,

r

q q U dr

E dr E U r

r

2

1014141

+=

⋅=⋅=⎰⎰∞

∞επ

三、实验任务

1.选取相关参数,截图如下:

2、得到电场分布图和电势分布图:1)得到的电场分布图如下:

2)得到的电势分布图如下:。