铜仁经济形势报告

- 格式:ppt

- 大小:3.37 MB

- 文档页数:59

铜仁市2012年国民经济和社会发展统计公报2012年,铜仁市紧扣“两加一推”主基调,抢抓国发2号文件和武陵山片区扶贫攻坚规划实施的历史性机遇,克服了世界经济低迷、国内经济下行等不利因素影响,奋力追比进位,大力推进“三化同步和一业振兴”,全市经济社会呈现出“发展提速、转型加快、结构向优、活力增强、民生改善”的良好态势。

预计全市地方生产总值完成447亿元,增长17%,完成年初计划目标,比上年净增89.75亿元、增速提高1.5个百分点,其中一产120亿元,二产132亿元,三产195亿元,分别增长9%、21%和20%。

全社会固定资产投资完成700亿元,增长65.1%,完成计划任务,比上年净增276亿元。

财政总收入完成63.73亿元,增长25.89%,其中公共财政预算收入完成36.57亿元,增长28.73%。

社会消费品零售总额完成106.2亿元,增长18%。

城镇居民人均可支配收入达到16338元,增长18%;农民人均纯收入达到4802元,增长20%,完成年初计划任务。

金融机构存款余额532.14亿元、贷款余额381.38亿元,分别增长18.55%、26.91%,金融机构累计发放贷款234.72亿元,增长62.12%。

全面实现小康程度达到67%,比上年提高3.1个百分点。

三次产业结构调整为26.80:29.50:43.70,历史性地实现二产超过一产,取得了农业主导型经济向工业主导型经济转变的重大突破。

(一)投资总量显著扩大,发展基础不断夯实。

一是牢固树立抓投资就是抓发展,抓大项目就是抓大发展的理念,着力推进项目建设和管理,投资强度前所未有,全社会固定资产投资700亿元,增长65.1%,接近“十一五”期间累计完成投资数,“十二五”开局两年累计完成全社会固定资产投资超出“十五”和“十一五”十年累计数200多亿元。

其中228个重点项目完成投资410亿元,超目标任务约 77亿元。

二是交通、水利等基础设施建设快速推进,铜大高速公路建成通车,解决了主城区不通高速公路的窘境,新增高速公路56公里,杭瑞高速铜仁段、思剑高速公路加快建设,铜仁至松桃、沿河至德江、江口经石阡至瓮安高速实质性开工,铜仁至怀化、铜仁绕城高速前期工作基本完成;实施国省干道改造60公里,松桃道塘、石阡花山水库已下闸蓄水,规划到2020年建设的20座中型水库已开工6座,交通、电力、通信建设项目投资分别完成135.2亿元、21.19亿元、5.7亿元,全面超额完成全年计划任务。

铜仁发展现状

铜仁是贵州省的一个地级市,位于中国西南部的贵州高原上。

近年来,铜仁市在经济发展方面取得了显著的成绩。

首先,在农业方面,铜仁市拥有丰富的水资源和良好的气候条件,使得农作物种植取得了良好的收成。

特别是茶叶种植业,铜仁市被誉为中国的“乌江茶都”,出产的乌江红茶在国内外市场上享有盛誉。

其次,在旅游业方面,铜仁市的天然景观和丰富的人文历史资源吸引了大量游客。

其中,乌江漂流和森林避暑胜地都成为了人们喜爱的旅游目的地。

铜仁市政府也积极推动旅游业的发展,加大了对景区的改造和宣传力度。

此外,铜仁市还注重发展工业经济。

特别是在能源和矿产资源方面,铜仁市具有得天独厚的优势。

该市的煤矿、铁矿等矿产资源丰富,为工业经济提供了稳定的供应。

同时,铜仁市政府也大力吸引外资、引进先进技术,推动了工业结构的升级和产业的转型发展。

总体来说,铜仁市在多个领域的发展取得了积极的成果。

尽管还存在一些问题,如基础设施建设需要进一步完善、农村经济发展相对滞后等,但铜仁市政府已经提出了一系列发展规划和政策,不断改善发展环境,力争将铜仁打造成为经济发展和生活环境优美的现代化城市。

铜仁市2015年国民经济和社会发展统计公报一年来,全市各级各部门在市委、市政府的正确领导下,紧扣主基调主战略,大力推进“四化同步、一业振兴”,奋力拼搏,攻坚克难,圆满完成“十二五”规划的目标任务,经济社会发展取得了令人振奋的新成就,城乡面貌发生了翻天覆地的新变化,谱写了铜仁后发赶超、跨越发展的新篇章。

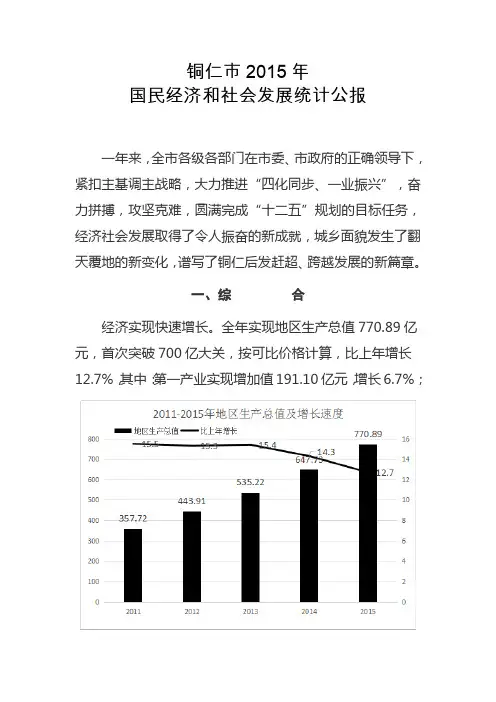

一、综合经济实现快速增长。

全年实现地区生产总值770.89亿元,首次突破700亿大关,按可比价格计算,比上年增长12.7%,其中:第一产业实现增加值191.10亿元,增长6.7%;第二产业实现增加值221.21亿元,增长13.8%;第三产业实现增加值358.59亿元,增长14.9%。

全市人均地区生产总值24712元(以常住人口计算),净增3886元,按可比价计算,比上年增长12.4%,按人民币汇率(2015年末)折合3806美元。

产业结构进一步优化。

全市第一产业增加值占地区生产总值的比重为24.8%,第二产业增加值比重为28.7%,第三产业增加值比重为46.5%。

与“十一五”期末相比,第一产业比重下降7.7个百分点,第二产业比重提高2.4个百分点,第三产业比重提高5.3个百分点。

二、农业农村经济较快发展。

全年实现农林牧渔业总产值312.48亿元,按可比价计算,比上年增长6.9%,其中:农业产值189.68亿元,增长8.1%;林业产值11.26亿元,增长9.1%;牧业产值85.94亿元,增长4%;渔业产值12.86亿元,增长9.4%;农林牧渔服务业产值12.74亿元,增长2.9%。

主要农作物播种面积有增有减。

全年粮食作物播种面积353012公顷,同比下降0.8%;油料作物播种面积85959公顷,增长1.1%;蔬菜播种面积95708公顷,增长3.8%。

年末实有茶园面积99809公顷,增长9%;果园面积 27061.7公顷,增长7.4%。

主要农产品产量稳步增长。

全年实现粮食总产量134.9万吨,比上年增长0.3%,其中稻谷产量48.65万吨,增长0.3%;油料产量14.72万吨,增长3.1%;茶叶产量2.62万吨,增长13.4%;水果产量23.54万吨,增长11.1%。

【铜仁市食用菌产业发展现状及其发展对策】一、概述铜仁市是贵州省重要的农业产区,也是食用菌的主要产地。

近年来,随着食用菌产业的快速发展,铜仁市的食用菌产业也日益受到重视。

然而,与其他地区相比,铜仁市的食用菌产业发展还存在一些问题和不足。

本文将对铜仁市食用菌产业的现状进行全面评估,提出发展对策,以期为铜仁市食用菌产业的进一步发展提供参考。

二、现状分析1. 铜仁市食用菌产业的发展历程铜仁市的食用菌产业起步较晚,但在过去的几年里得到了迅速发展。

各级政府出台了一系列扶持政策,鼓励农民发展食用菌种植业。

铜仁市的地理环境和气候条件也十分适宜食用菌的生长,为食用菌产业的发展提供了得天独厚的条件。

2. 铜仁市食用菌产业的现状目前,铜仁市的食用菌产业主要集中在县域经济中心和乡镇地区。

主要的食用菌种植区包括江口县、印江县、碧江区等地。

但与其他地区相比,铜仁市的食用菌产业发展还存在一些问题。

种植技术还不够成熟,缺乏规范化的种植标准和技术指导,影响了食用菌的品质和产量。

市场营销渠道相对狭窄,部分农民只能通过中间商销售,导致利润空间较小。

食用菌品种相对单一,产品附加值不高,难以满足多样化市场需求。

三、发展对策1. 完善技术培训和指导针对铜仁市食用菌种植技术不够成熟的问题,可以加大对农民的技术培训和指导力度。

组织专业的食用菌种植技术团队,深入田间地头,定期开展培训和指导工作,帮助农民掌握科学的种植技术和管理方法,提高产量和品质。

2. 拓展销售渠道,提升产品附加值为了解决市场营销渠道狭窄的问题,可以建立健全的食用菌产销对接评台,加强与餐饮企业、超市、电商评台等的合作,拓展销售渠道,提升产品的市场竞争力。

可以加工开发衍生产品,提高食用菌的附加值,增加农民的收益。

3. 多样化种植,提高市场适应性在食用菌品种方面,铜仁市可以加大对多样化食用菌品种的培育研发力度,提高产品的市场适应性和附加值。

可以引进优质品种,拓展产品线,满足不同消费裙体的需求,提高农产品的附加值。

铜仁市2011年国民经济和社会发展统计公报2011年,全市各级各部门在市委、市政府的正确领导下,紧紧围绕“两加一推”的主基调,大力实施工业化和城镇化带动战略,大力发扬“宁愿苦干实干、不能苦等苦熬”的铜仁精神,积极面对困境,主动破解难题,克服了特大旱灾对经济发展带来的不利影响,全市经济得以快速发展,各项社会事业取得全面进步,人民生活水平得到大幅提高。

一、综合经济实现快速增长。

2011年全市实现生产总值357.72亿元,按可比价格计算,比上年增长15.5%,其中:第一产业实现增加值103.5亿元,增长2.6%;第二产业实现增加值99.9亿元,增长22.1%;第三产业实现增加值154.3亿元,增长20.8%。

人均生产总值11583元,首次突破万元大关,净增2279元,按可比价计算,同比增长18.1%(以2011年铜仁市常住人口308万计算),按人民币汇率(2011年末)折合1832.75美元。

产业结构进一步优化。

三次产业的结构由上年的32.3:26.3:41.4变为28.93:27.93:43.14,第一产业占经济总量的比重继续下降,第二、三产业占经济总量的比重继续上升,第二、三产业占经济总量的份额达71.07%。

三次产业对经济增长的拉动分别为:第一产业0.8个百分点,第二产业5.9个百分点,第三产业8.8个百分点。

二、农业农村经济全面发展。

2011年,全市积极推进新农村建设,着力推进农业内部结构调整,大力发展现代农业,农业生产克服了特大旱灾带来的严重影响,农业经济保持了稳定的发展势头。

全年实现农林牧渔业总产值167.3亿元,按可比价计算,同比增长2.9%,其中:实现农业产值93.72亿元,增长0.7%;实现林业产值4.36亿元,增长28%;实现牧业产值59.85亿元,增长3.8%;实现渔业产值3.89亿元,增长10.2%;实现农林牧渔服务业产值5.48亿元,增长8.3%。

主要农作物播种面积稳步增长。

铜仁地区2009年国民经济和社会发展统计公报铜仁地区2009年国民经济和社会发展统计公报作者:来源:铜仁日报字数:60792009年,全区各族人民在地委、行署的正确领导下,深入贯彻落实科学发展观,抢抓机遇,开拓进取,围绕“两带两圈产业体系”和“六个新跨越”发展战略,按照“强基础、调结构、保增长、重民生”的工作主题,切实加大对经济运行的调度和组织落实力度,积极应对困境,主动破解难题,克服了金融危机及严重旱灾带来的不利影响,全区经济实现平稳较快发展,各项社会事业取得新成就,人民生活水平进一步提高。

一、综合经济实现较快增长。

根据第二次经济普查资料调整后显示,2009年全区实现生产总值251.74亿元,按可比价格计算,比上年增长12.1%,其中:第一产业实现增加值82.57亿元,增长6.0%;第二产业实现增加值65.43亿元,增长17.9%;第三产业实现增加值103.74亿元,增长14.2%。

人均生产总值6748元,净增906元,按可比价计算,同比增长11.3%,按人民币汇率(2009年末)折合988美元。

产业结构进一步优化。

第一产业占经济总量的比重继续下降,第二、三产业占经济总量的比重继续上升,第二、三产业占经济总量的份额达67.2%。

三次产业的结构由上年的35.8:24.4:39.8变为32.8:26.0:41.2。

三次产业对经济增长的拉动分别为:第一产业2.1个百分点,第二产业3.9个百分点,第三产业6.1个百分点。

二、农业农村经济全面发展。

2009年全区实现农林牧渔业总产值129.60亿元,按可比价格计算,比上年增长5.0%,其中:农业产值75.34亿元,增长0.1%;林业产值1.87亿元,增长15.4%;牧业产值45.86亿元,增长10.9%;渔业产值1.85亿元,增长13.9%;农林牧渔服务业产值4.67亿元,增长15.0%。

主要农作物播种面积稳步增长。

全年全区粮食作物播种面积345184公顷,增长2.1%;油料作物播种面积70496公顷,增长24.3%;烤烟播种面积17093公顷,下降11.9%;蔬菜播种面积46430公顷,增长15.8%。

湘西州和铜仁市发展研究一、两地扶贫政策对比(一)发展生产脱贫方面铜仁力度更大一是资金支持比例湘西略高。

湘西按扶贫资金总量70%的比例支持建档立卡户发展生产,铜仁产业发展资金按总资金55%的比例支持。

二是资金支持额度铜仁更大。

湘西给予建档立卡户800元—2000元/人产业帮扶资金,提供人均1-5万元、最长3年的小额信用贷款贴息,补贴90%农业保险。

铜仁组建合资公司融资200亿元,为贫困人口提供人均5万元、4万元、3万元的贴息贷款;市级统筹安排6亿元产业项目风险补偿金。

三是集体经济发展政策铜仁更优。

湘西每个贫困村安排10万元-50万元用于发展村级集体经济。

铜仁每个村投入50万元作为股金入股龙头企业、专业合作社,当年有条件的预脱贫村安排100万攻关项目资金。

(二)乡村旅游脱贫方面铜仁政策更具体一是省级层面均出台了总体规划。

湖南省出台了《乡村旅游提质升级计划》;贵州省实施景区旅游扶贫示范工程、“百区千村万户”乡村旅游扶贫、旅游扶贫品牌培育、旅游扶贫精准营销、智慧旅游扶贫建设、旅游扶贫人才培训等六大工程。

二是旅游扶贫政策铜仁更具体。

湘西实施了乡村旅游脱贫工程,重点建设60个乡村旅游重点村,推进300个传统村落保护,打造6大村寨群,带动10万人脱贫。

铜仁出台了现代高效农业示范园区星级景区评定标准和质量等级管理办法及评分细则等,启动实施了园区景区化“十个一工程”。

(三)转移就业脱贫方面两地各有特色一是两地均出台相关政策。

湘西出台《转移就业脱贫工程指导意见》;铜仁出台《关于大力发展产业和扶持就业扶贫攻坚行动实施方案》。

二是具体补助政策各有差异。

两地在创业担保贷款贴息、职业培训补贴、创业培训补贴等方面政策大同小异。

在劳务协作试点交通费补助、中介和跟踪服务补贴、一次性岗位补贴等方面,湘西分别给予最高400元、300元、1000元的补贴,铜仁没有相关政策。

在公益性岗位补贴、公益性岗位社会保险补贴方面,湘西执行的是《湖南省就业和失业登记管理试行办法》,对农村建档立卡贫困劳动力未另行制定政策;而铜仁执行的是《贵州省公益性岗位管理办法》规定,有具体的公益性岗位补贴政策和公益性岗位人员社会保险补贴政策措施。

铜仁地区2005年国民经济和社会发展统计公报铜仁地区统计局2006年3月31日2005年,全区各族人民在地委、行署的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实党的十六届五中全会精神,按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,紧紧抓住国家实施西部大开发战略和新阶段扶贫开发两大机遇,围绕全区经济工作会议制定的目标和任务,努力拼搏,扎实工作,克服了自然灾害带来的不利因素,实现了国民经济和社会发展的主要预期目标。

一、综合经济呈现较快增长。

经最终核算,2005年全区实现生产总值128.05亿元,按可比价计算比上年增长12.1%,其中:第一产业增加值55.99亿元,增长5.8%;第二产业增加值29.04亿元,增长20.5%;第三产业增加值43.02亿元,增长15.6%。

人均生产总值3271元,比上年增加380元,增长11.1%。

按年末汇率折算,约合405美元。

三次产业的结构为:43.7:22.7:33.6,第一产业比重下降3.2个百分点,第二产业比重上升2.2个百分点,第三产业比重上升1.0个百分点。

二、三产业占生产总值的份额达到56.3%。

三次产业对经济增长的拉动分别为:第一产业 2.6个百分点,第二产业3.9个百分点,第三产业5.6个百分点。

二、农业农村经济稳步发展。

2005年,全区实现农林牧渔业总产值86.58亿元,比上年增长5.8%,其中:农业产值51.90亿元,下降0.3%;林业产值1.47亿元,下降12.2%;牧业产值30.92亿元,增长14.6%;渔业产值1.10亿元,增长9.8%;农林牧渔服务业产值1.19亿元,增长15.1%。

2005年,全区农作物播种面积515965公顷,比上年增长3.2 %,其中:粮食作物播种面积347646公顷,增长1.7%;油料作物播种面积71917公顷,增长7.5%;烤烟播种面积24189公顷,增长16.7%,蔬菜、瓜果播种面积39575公顷,增加6.2%。

调研报告贵州铜仁农业调研报告:贵州铜仁农业一、调研目的及背景为了进一步了解贵州铜仁地区的农业发展情况,我们团队进行了实地调研。

贵州铜仁地处中国西南地区,是贵州省东南部的一个地级市,农业是该地区的重要支柱产业。

本次调研旨在全面了解贵州铜仁农业的现状和发展趋势,为提高农业生产效率和农民收入水平提供参考依据。

二、调研方法及时间我们采用了问卷调查和实地访谈相结合的方式进行调研。

调研时间为2021年10月,调研对象主要包括农民、农业企业负责人和相关政府部门代表。

三、调研结果和分析1. 农业发展现状贵州铜仁地区拥有得天独厚的自然资源条件,气候温和多雨,适宜农业发展。

农产品以稻谷、玉米、蔬菜和水果等为主,其中稻谷和玉米是主要粮食作物。

2. 农业技术应用调研发现,在农业生产中,贵州铜仁地区的农民已经开始借助现代化技术手段提高农业生产效率。

例如,农民运用无人机进行农田巡查和植保作业,利用精细化灌溉系统实现水资源的高效利用等。

3. 农业生产与销售贵州铜仁地区的农民主要通过农机合作社、批发市场和电商平台等方式进行农产品的销售。

当地政府也积极推动农业产业化发展,建设了一些农产品加工基地,为农民提供销售渠道。

4. 政策支持和问题存在据调研发现,当地政府为了推动农业发展,出台了一系列扶持政策,包括农业补贴、农产品价格保护等。

但是,部分农民反映农产品价格波动较大,受市场供需影响较大,产销对接不畅等问题仍然存在。

四、建议根据以上调研结果,我们对贵州铜仁农业的发展提出以下建议:1. 加强农业科技推广,提高农业生产效率,通过科技手段解决农田管理、病虫害防治等问题。

2. 大力发展农产品加工业,提高农产品附加值,增加农民收入。

3. 加强农产品批发市场建设,完善农产品流通体系,提高产销对接效率。

4. 继续加大农业扶持力度,完善政策措施,确保农民收入稳定增长。

五、结语通过本次调研,我们对贵州铜仁农业的发展情况有了更深入的了解。

希望我们的建议能够为贵州铜仁地区的农业发展提供一些参考,进一步促进农业现代化和农民收入增长。

铜仁市2013年国民经济和社会发展统计公报一年来,全市在市委、市政府的正确领导下,紧扣“两加一推”主基调和工业化、城镇化带动主战略,深入落实国发2号文件和武陵山扶贫规划精神,紧紧围绕“拼抢争快、提速转型、更好更快”的经济工作总基调,认真实施“四化同步、一业振兴”战略,苦干实干、克难攻坚,全市经济快速发展,社会事业明显进步,人民生活显著提高,经济社会呈现了发展加快的良好态势。

一、综合经济实现快速增长。

全年实现生产总值535.22亿元,首次突破500亿大关,按可比价格计算,比上年增长15.4%,其中:第一产业实现增加值136.13亿元,增长7.5%;第二产业实现增加值155.00亿元,增长19.6%;第三产业实现增加值244.09亿元,增长17.4%。

人均生产总值17243元(以常住人口计算),净增2410元,按可比价计算,比上年增长15.1%,按人民币汇率(2013年末)折合2828美元。

产业结构进一步优化。

三次产业的结构由上年的:27.1:28.8:44.1变为25.4:29.0:45.6,第一产业占经济总量的比重继续下降,第二、三产业占经济总量的比重继续上升,第二、三产业占经济总量的份额达74.6%。

三次产业对经济增长的拉动分别为:第一产业1.9个百分点,第二产业5.6个百分点,第三产业7.9个百分点。

第一产业对经济增长的贡献率为12.6%,第二产业对经济增长的贡献率为36.0%,第三产业对经济增长的贡献率为51.4%。

二、农业农村经济较快发展。

全年实现农林牧渔业总产值220.88亿元,按可比价计算,比上年增长7.8%,其中:农业产值119.66亿元,增长7.8%;林业产值5.5亿元,增长8.8%;牧业产值83.15亿元,增长6.6%;渔业产值6.22亿元,增长24.2%;农林牧渔服务业产值6.35亿元,增长7.6%。

主要农作物播种面积稳步增长。

全年粮食作物播种面积363543公顷,增长3.3%;油料作物播种面积81577公顷,增长6.8%;蔬菜播种面积80922公顷,增长6.5%。

铜仁老龄化调研报告《铜仁老龄化调研报告》尊敬的领导:根据铜仁市老龄化现状和发展趋势进行了一次全面调研。

本报告旨在向您展示铜仁市老龄化的现状、问题及其对社会经济的影响,并提出相关建议,以便有针对性地制定政策和措施。

一、老龄化现状1.老龄人口数量逐年增加。

根据统计数据,铜仁市老年人口从2010年的100万增长到2020年的160万,年平均增长率为5%。

2.老年人口结构已经发生变化。

65岁及以上的老年人口占总人口的比例逐年上升,从2010年的11%增加到2020年的18%,预计在2030年将达到25%。

3.老龄人口分布不均衡。

老年人口主要集中在城市,农村老年人口也在迅速增加,但基础设施和服务体系的建设相对滞后。

二、老龄化问题1.养老管道不足。

由于老年人口的快速增长,现有的养老机构和服务设施已经无法满足需求。

2.养老服务质量不高。

现有养老机构设施陈旧,服务人员素质不高,给老年人造成了很大的负担和不便。

3.老年人口融入社会困难。

老年人在社会中的地位不高,精神文化需求得不到满足,存在孤独、无助等问题。

三、老龄化对社会经济影响1.劳动力减少。

随着老年人口的增加,劳动力市场将进一步减少,加剧了劳动力短缺问题。

2.社会保障压力增加。

老年人口的增加将带来养老金、医疗保障等社会保障负担的增加,对财政产生压力。

3.消费结构变化。

老年人口占比的增加将导致消费结构的变化,对市场和产业发展产生深远影响。

四、应对策略1.加强养老机构建设。

加大老年护理院、敬老院等养老机构的投资力度,提升养老设施和服务质量。

2.加强社区养老服务体系建设。

在城市和农村建立健全的社区养老服务中心和居家养老服务体系,提供全方位的养老服务。

3.提高老年人参与社会的能力。

加强老年教育、文化、体育等公共服务的供给,鼓励老年人积极参与社会活动,提高生活质量。

4.加强政府引导和支持。

政府应加大对老龄化的政策支持和资金投入,协调各方力量,构建多部门协同治理机制。

五、结论铜仁市面临着老龄化带来的一系列问题和挑战,需要采取切实有效的措施应对。

政府工作报告(2008年2月27日在铜仁市六届人大三次会议上)各位代表:现在,我代表市人民政府,向大会作工作报告,请予审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

2007年工作回顾过去的一年,我们坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的十七大、省十次党代会和市六次党代会精神,在中共铜仁地委、行署和市委的领导下,在市人大、市政协的监督和帮助下,紧紧依靠全市各族干部群众,大力实施“强农稳市、兴工富市、商贸兴市、旅游活市、环境立市”战略,完成了年初确定的各项工作目标,全市经济社会持续快速健康发展。

(一)国民经济运行态势良好。

2007年,全市地方生产总值完成34.09亿元,同比增长15%,增幅是“十五”以来最快的一年,人均生产总值达到9643元,其中:第一产业完成6.26亿元,同比增长6.4%;第二产业完成12.74亿元,同比增长17.3%;第三产业完成15.09亿元,同比增长17.2%,一、二、三产业分别拉动GDP增长1.3、5.7、8个百分点。

财政总收入完成2.7亿元,同比增长28.2%;地方财政收入完成2亿元,同比增长24.5%;全社会固定资产投资完成22.57亿元,同比增长21.2%,其中,市属固定资产投资完成18.21亿元,同比增长20.3%;社会消费品零售总额完成12.27亿元,同比增长17.6%;农民人均纯收入2860元,同比增长6.1%;城镇居民可支配收入7672元,同比增长8.4%。

总体上看,全市经济发展呈现出结构进一步优化,速度和效益同步提升的局面。

(二)农业结构调整成效显著,新农村建设稳步推进。

围绕粮食增产、农民增收的目标,认真落实粮食直补、良种补贴、税费减免等支农惠农政策。

加大科技扶持和推广力度,大力推进农业产业结构调整和农业产业化进程,扶持了华力农化、川主科技等龙头企业。

耕地保护得到进一步加强,基本农田保护措施落实较好。

积极实施农田水利、农业综合开发项目,加快种植业和畜牧水产业发展步伐,实施了10万亩粮食高产示范工程,发展淀粉专用薯5万亩,新建畜禽养殖小区8个,发展扶持养殖大户190户,存栏种鹅3万羽,出栏商品鹅120万羽,农业产值持续稳定增长。

铜仁地区2006年国民经济和社会发展统计公报铜仁地区统计局2007年3月27日2006年,全区各族人民在地委、行署的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持以科学发展观统领经济社会发展全局,努力构建社会主义和谐社会,紧紧围绕全区经济工作会议制定的目标和任务,努力拼搏,扎实工作,克服了自然灾害带来的不利因素,实现了“十一五”规划的良好开局。

一、综合经济实现较快增长。

据测算,全区实现生产总值147.47亿元,按可比价格计算比上年增长12.0%,其中:第一产业增加值60.50亿元,增长6.1%;第二产业增加值38.80亿元,增长19.8%;第三产业增加值50.16亿元,增长14.3%。

人均生产总值3741元,增加470元,增长11.2%。

产业结构进一步改善。

第一产业比重下降2.7个百分点,第二产业比重上升2.3个百分点,第三产业比重上升0.4个百分点,二、三产业占生产总值的份额达到59.0%。

三次产业的结构为:41.0:25.0:34.0。

三次产业对经济增长的拉动分别为:第一产业 2.7个百分点,第二产业4.5个百分点,第三产业4.8个百分点。

二、农业农村经济平稳发展。

全区实现农林牧渔业总产值93.42亿元,按90价格计算比上年增长6.8%,其中:农业产值54.25亿元,增长3.3%;林业产值1.36亿元,下降6.2%;牧业产值35.32亿元,增长11.5%;渔业产值1.20亿元,增长8.5%;农林牧渔服务业产值1.29亿元,增长7.2%。

全区农作物播种面积517297公顷,比上年增长0.3 %,其中:粮食作物播种面积353667公顷,增长1.7%;油料作物播种面积72858公顷,增长1.3%;烤烟播种面积17681公顷,下降26.9%,蔬菜、瓜果播种面积40139公顷,增加1.4%。

粮食生产平稳增长。

全区粮食总产量138.62万吨,比上年增长 2.2%,其中:夏粮产量29.37万吨,增长 6.9%;秋粮产量109.25万吨,增长1.0%。