2020春八年级历史与社会下封建社会的发展与近代前夜的危机综合探究五探讨乾隆盛世的危机同步练习

- 格式:docx

- 大小:140.25 KB

- 文档页数:6

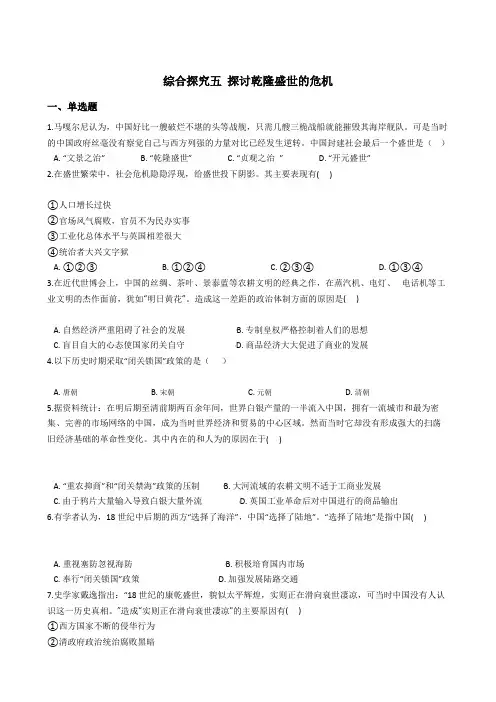

综合探究五探讨乾隆盛世的危机一、单选题1.嘉庆时有一个民谚:“和珅跌倒,嘉庆吃饱。

”这反映了当时()A. 军备废弛B. 土地集中C. 贪污成风D. 经济衰退2.下图曾是乾隆在位时得出“朕甚忧之”的结论,其“忧”的是()A. 人多地少的矛盾突出B. 人口在匀速增长C. 农业劳动力人口在减少D. 土地兼并严重3.据史载:从洪武十年(1385年)九月十四日至二十一日的芭提案中,朱元璋共批阅奏折1660份,处理国事3391件。

出现这种现象最有可能是因为()A. 废除宰相制B. 大兴文字狱C. 设厂卫特务机构D. 设立军机处4.乾隆帝观看英国“皇家号”军舰模型后,对沿海官员说:“英国的海船只能在大洋中行驶,如果海岸防守严密,必无计可施。

”他的认识说明了()A. 对英国的海军认识很透彻B. 清朝统治者盲目自大C. 清朝统治者很有远见D. 感谢英国送厚重寿礼5.乾隆时规定:外国商船“将来只许在广东收泊交易,不得再赴宁波。

如或再来,必押令原船返棹至广,不准入浙江海口”。

材料反映了清朝( )A. 闭关锁国政策有所放松B. 加强对外贸易的管理C. 禁止国人赴海外经商D. 限制工商业的发展6.法国学者伏尔泰称赞当时的中国是“举世最优美、最古老、最广大、人口最多而治理最好的国家”。

这一时期中国正处在( )A. “贞观之治”B. “乾隆盛世”C. “开元盛世”D. “文景之治”7.明和清前期,中国沿着传统农耕文明的轨道发展到一个新的阶段。

下列对这一时期历史阶段特征的概括,最恰当的一项是( )A. 帝国的繁盛B. 帝国的繁盛与近代前夜的危机C. 近代的曙光D. 统一多民族国家空前巩固与发展8.中国古代最后一个繁荣时期是()A. 文景之治B. 贞观之治C. 开元盛世D. 乾隆盛世9.明清(鸦片战争前)时期,中国在传统农耕文明的轨道上发展到一个新的阶段。

下列对这一时期历史阶段特征的概括,最恰当的是()A. 帝国的繁盛B. 帝国的繁盛与近代前夜的危机C. 近代的曙光D. 统一多民族国家空前巩固与发展10.我国历史上政治体制经历了从图示一到图示二的发展变化,这种发展变化与明太祖的一项治国措施有直接关系的是()A. 废除丞相制,设置军机处B. 废除丞相制,六部直接对皇帝负责C. 设置殿阁大学士D. 废除行中书省,设立“三司”11.马戛尔尼说:“广东一处地近海洋,洋人到中国者必在此间登岸。

5.4综合探究五探讨乾隆盛世的危机一、单选题1.中国古代最后一个繁荣时期是()A. 文景之治B. 贞观之治C. 开元盛世D. 乾隆盛世2.中国古代最后一个繁荣时期是()A. 文景之治B. 贞观之治C. 开元盛世D. 乾隆盛世3.马戛尔尼使华的真正目的是( )A. 为乾隆帝祝寿B. 带战船攻打中国C. 扩大英国的海外市场D. 与中国进行平等贸易4.马戛尔尼使团来华的名义是代表英王为清朝哪一位皇帝祝寿的( )A. 康熙B. 雍正C. 乾隆D. 嘉庆5.乾隆在位期间,清朝达到鼎盛,史称“乾隆盛世”。

其主要表现有( )①乾隆中期,中国确立了世界大国地位②当时中国的GDP占世界总份额的近1/3③乾隆时期人口持续增长,达到3亿左右④中国历史上最大的丛书《四书五经》编纂完成A. ①②③B. ②③④C. ①②④D. ①③④6.马戛尔尼使团来华的名义是代表哪一位英王为清朝皇帝祝寿的( )A. 乔治三世B. 伊丽莎白C. 维多利亚D. 乔治六世7.“康乾盛世”是清王朝前期统治下的盛世,是中国封建社会的回光返照,同时也是中国古代封建王朝的最后一个盛世。

这一时期在位的皇帝不包括()A. 康熙帝B. 雍正帝C. 乾隆帝D. 道光帝8.马嘎尔尼认为,中国好比一艘破烂不堪的头等战舰,只需几艘三桅战船就能摧毁其海岸舰队。

可是当时的中国政府丝毫没有察觉自己与西方列强的力量对比已经发生逆转。

中国封建社会最后一个盛世是()A. “文景之治”B. “乾隆盛世”C. “贞观之治”D. “开元盛世”二、材料分析题9.下边两幅图反映的是不同时期“外国人眼中的中国”,请结合图片说明及所学知识回答问题。

图1《神圣中国》反映的是17世纪外国人心目中的中国形象:圣洁、聪慧。

这个形象和当时欧洲人心目中基督教教士可恶、愚蠢的形象形成鲜明的对比。

图2《巨人中国》反映的是18世纪初期外国人心目中的中国形象:图中的清朝巨人居高临下。

手牵欧洲武士,视之为玩物,上面的英文“Judge”意为主宰者。

《综合探究五_探讨乾隆盛世的危机》导学案第一课时一、导学目标:1. 了解乾隆时期中国的政治、经济、文化等方面的状况;2. 探讨乾隆盛世的危机根源;3. 分析乾隆时期的改革措施及其影响。

二、导学内容:1. 乾隆时期中国的政治、经济、文化状况;2. 乾隆盛世的危机根源;3. 乾隆时期的改革措施及其影响。

三、导学步骤:Step 1:乾隆时期中国的政治、经济、文化状况1.请同砚们阅读相关资料,了解乾隆时期中国的政治、经济、文化状况,并简要做出总结。

2.请同砚们就乾隆时期中国的政治、经济、文化状况进行小组谈论,沟通彼此的见解,然后汇总各组的谈论结果。

Step 2:乾隆盛世的危机根源1.请同砚们沉思,乾隆盛世的危机根源是什么?有哪些因素导致了乾隆时期中国的危机?请列举至少3个详尽的原因。

2.请同砚们就乾隆盛世的危机根源展开谈论,分析各种因素之间的关联性,并提出自己的见解。

Step 3:乾隆时期的改革措施及其影响1.请同砚们查阅相关资料,了解乾隆时期的改革措施并简要总结。

2.请同砚们分组谈论,探讨乾隆时期的改革措施对中国历史的影响,以及这些改革是否解决了乾隆盛世的危机。

四、导学作业:1.就乾隆时期中国的政治、经济、文化状况进行深度探究,并撰写一篇1000字以上的探究报告。

2.谈论乾隆盛世的危机根源,分析各种因素的关联性,并提出自己的见解。

3.总结乾隆时期的改革措施及其影响,沉思这些改革对中国历史的意义。

五、导学反馈:1.请同砚们将自己的探究报告提交给老师进行评阅;2.老师将依据同砚们的谈论和作业状况赐予反馈和指导,援助同砚们更好地理解乾隆时期的历史。

六、拓展延伸:1.同砚们可以进一步了解其他历史时期的盛世与危机,比较不同历史时期的变革和进步。

以上为《综合探究五_探讨乾隆盛世的危机》导学案,期望同砚们能通过深度探究历史,更好地理解中国的进步历程和变革。

第二课时一、导学目标1. 了解乾隆盛世的背景和特点。

2. 精通乾隆时期的政治、经济、文化进步。

《综合探究五_探讨乾隆盛世的危机》作业设计方案第一课时一、教学目标:1. 了解乾隆时期中国社会政治经济进步的特点;2. 精通乾隆时期的盛世和危机并存的状况;3. 能够分析乾隆盛世的原因和危机的根源;4. 提高同砚的历史思维能力和独立沉思能力。

二、教学内容:1. 乾隆时期的政治制度和政治体制;2. 乾隆时期的经济进步和财政状况;3. 乾隆时期的社会状况和文化风貌;4. 乾隆盛世的原因和危机的根源。

三、教学重点和难点:1. 乾隆时期的盛世和危机并存的状况;2. 乾隆盛世的原因和危机的根源。

四、教学方法:1. 讲授结合案例分析;2. 小组谈论;3. 视频资料观览;4. 教室互动。

五、教学过程:第一课时:乾隆盛世的政治制度和政治体制1. 导入:通过图片展示乾隆时期的政治局面,引发同砚对乾隆盛世的熟识;2. 讲解:讲解乾隆时期的政治制度和政治体制,强调其特点和影响;3. 案例分析:分析乾隆时期的政治事件,让同砚了解政治局势的动态变化;4. 谈论:同砚分组谈论乾隆时期政治制度和政治体制的优缺点,并展开互动谈论。

第二课时:乾隆盛世的经济进步和财政状况1. 导入:通过视频资料展示乾隆时期的经济茂盛景象,引发同砚对乾隆盛世的沉思;2. 讲解:讲解乾隆时期的经济进步和财政状况,探讨其原因和影响;3. 案例分析:分析乾隆时期的经济政策和财政措施,让同砚了解经济状况的变化;4. 谈论:同砚分组谈论乾隆时期经济进步的影响和启迪,并展开互动谈论。

第三课时:乾隆盛世的社会状况和文化风貌1. 导入:通过文献资料展示乾隆时期的社会生活和文化风貌,引发同砚对乾隆盛世的爱好;2. 讲解:讲解乾隆时期的社会状况和文化风貌,探讨其特点和影响;3. 案例分析:分析乾隆时期的社会风气和文化现象,让同砚了解社会生活的多样性;4. 谈论:同砚分组谈论乾隆时期社会状况和文化风貌的变化,并展开互动谈论。

第四课时:乾隆盛世的原因和危机的根源1. 导入:通过历史资料展示乾隆盛世和危机并存的状况,引发同砚对乾隆时期的沉思;2. 讲解:讲解乾隆盛世的原因和危机的根源,探讨其内在联系和进步趋势;3. 案例分析:分析乾隆时期的政治经济社会状况,让同砚了解盛世和危机的干系;4. 谈论:同砚分组谈论乾隆盛世的持续和危机的爆发,并展开互动谈论。

《综合探究五:探讨乾隆盛世的危机》教案1教学目标1.知识与技能:(1)知道“乾隆盛世”在政治、经济、文化等方面的表现,理解其对统一多民族国家形成的意义。

(2)了解清朝统治者采取闭关政策的原因,客观评价由此带来的影响。

(3)尝试运用多种资源,从不同角度比较、分析清朝前期与历代盛世的社会经济发展状况,以历史的、辩证的眼光看待清朝前期的中国社会。

(4)运用各种手段,收集、整理相关资料,进行归纳、分析,正确认识工业文明大潮中的“盛世危机”,从多方面探寻中华文明在世界近代化大潮下逐渐落伍的原因。

(5)尝试运用多种资源,从马戛尔尼的角度,运用多种资料,分析清朝前期在政治、经济、科技、文化、军事等方面的状况,尝试比较同一时期中英两国在各方面的差异。

2.过程与方法:引导学生阅读材料,培养分析归纳能力;学会用多种资料,从不同角度,纵向比较和横向比较社会现象的异同,培养学生阅读、综合和分析能力。

3.情感、态度、价值观:树立辩证思想和全球史观看待历史现象和社会现象,启发学生为祖国的发展树立责任感和使命感。

2学情分析1、学生认知特征、学科特质本课面向初二年级的学生,他们对新鲜、有趣的事物有强烈的好奇心。

因此本课要提供各种形式的历史资料,激发学生的学习热情和积极性;此外,他们已经具备了“自主学习”的能力、分析能力、理解能力、概括能力也已经获得一定发展,这为史料分析、综合探究奠定了基础。

但是学生的思维多停留于表面事物,透过历史事件、历史现象发现历史逻辑与本质的能力较弱,需要教师加以引导。

历史学科的学科特质,概括为16 个字“史由证来,证史一致,论从史出,史论结合”。

对于初中的孩子,历史课堂应该有生动的历史细节,有逻辑的历史故事,最后在给学生有意味的历史思考。

2、已有知识、学习方法通过第五单元前三课的学习,学生已经掌握了大一统国家的兴盛与农耕经济的繁荣、新旧交织的明清文化、高度膨胀的皇权以及与西方文明对比下的中华文明所潜伏的危机。

综合探究五《探讨乾隆盛世的危机》教学设计1课标要求课程标准:例举实例,综合多种因素,认识清朝末中国面临空前的民族危机和社会危机。

2教学目标(1)知道“乾隆盛世”在政治、经济、文化等方面的表现,理解其对统一多民族国家形成的意义。

(2)测试运用多种资源,从不同角度比较、分析清朝前期与历代盛世的社会经济发展状况,以历史的、辩证的眼光看待清朝前期的中国社会。

(3)运用各种手段,搜集、整理相关资料,进行归纳、分析,正确认识工业文明大潮中的“盛世危机”,从多方面探寻中华文明在世界近代化大潮下逐渐落伍的原因。

(4)从马戛尔尼的角度,运用多种资料,分析清朝前期在政治、经济、科技、文化、军事等方面的状况,尝试比较同一时期中英两国在各方面的差异。

(5)了解清朝统治者采取闭关锁国政策的原因,客观评价由此带来的影响。

3重点难点教学重点:探讨乾隆盛世的危机。

教学难点:盛世下隐藏的危机。

教学活动活动1【导入】综合探究五探讨乾隆盛世的危机(一)课题导入,引发质疑,关注社会,探索历史。

今天我们如何认识历史,借助哪些资料来认识历史。

学生回答:图片、视频、历史文献……下面请同学针对本节课的课题,提出自己的疑问。

学生思考并进行同桌交流。

学生提出问题:乾隆盛世是一个怎么样的盛世?乾隆盛世有着哪些方面的危机?危机对清朝产生怎么样的影响?为什么会潜藏着这样的危机?马戛尔尼为什么使华,2 个国家距离太远了?评价:你们的问题很深刻,颇为政治家的风范。

大家提出了许多问题,思维很活跃。

我们一节课不能解决所有问题,老师把问题归纳如下:盛世表现,盛世危机,危机原因。

接下来让我们共同去解决这些疑问。

设疑为标,分层探究,逐层解决首先请大家看一段历史文献中华帝国只是一艘破烂不堪的旧船,只是幸运地有了几位谨慎的船长才使它在近150 年间没有沉没。

它那么巨大的躯壳使周围的邻国见了害怕。

假如来了无能之辈掌舵,那船上的纪律与安全都完了。

船将不会立刻沉没,但它将永远不能修复。

综合探究五探讨乾隆盛世的危机一、单选题1.马嘎尔尼认为,中国好比一艘破烂不堪的头等战舰,只需几艘三桅战船就能摧毁其海岸舰队。

可是当时的中国政府丝毫没有察觉自己与西方列强的力量对比已经发生逆转。

中国封建社会最后一个盛世是()A. “文景之治”B. “乾隆盛世”C. “贞观之治”D. “开元盛世”2.在盛世繁荣中,社会危机隐隐浮现,给盛世投下阴影。

其主要表现有( )①人口增长过快②官场风气腐败,官员不为民办实事③工业化总体水平与英国相差很大④统治者大兴文字狱A. ①②③B. ①②④C. ②③④D. ①③④3.在近代世博会上,中国的丝绸、茶叶、景泰蓝等农耕文明的经典之作,在蒸汽机、电灯、电话机等工业文明的杰作面前,犹如“明日黄花”。

造成这一差距的政治体制方面的原因是( )A. 自然经济严重阻碍了社会的发展B. 专制皇权严格控制着人们的思想C. 盲目自大的心态使国家闭关自守D. 商品经济大大促进了商业的发展4.以下历史时期采取“闭关锁国”政策的是()A. 唐朝B. 宋朝C. 元朝D. 清朝5.据资料统计:在明后期至清前期两百余年间,世界白银产量的一半流入中国,拥有一流城市和最为密集、完善的市场网络的中国,成为当时世界经济和贸易的中心区域。

然而当时它却没有形成强大的扫荡旧经济基础的革命性变化。

其中内在的和人为的原因在于( )A. “重农抑商”和“闭关禁海”政策的压制B. 大河流域的农耕文明不适于工商业发展C. 由于鸦片大量输入导致白银大量外流D. 英国工业革命后对中国进行的商品输出6.有学者认为,18世纪中后期的西方“选择了海洋”,中国“选择了陆地”。

“选择了陆地”是指中国( )A. 重视塞防忽视海防B. 积极培育国内市场C. 奉行“闭关锁国”政策D. 加强发展陆路交通7.史学家戴逸指出:“18世纪的康乾盛世,貌似太平辉煌,实则正在滑向衰世凄凉,可当时中国没有人认识这一历史真相。

”造成“实则正在滑向衰世凄凉"的主要原因有( )①西方国家不断的侵华行为②清政府政治统治腐败黑暗③推行闭关政策导致国家闭塞④文化专制束缚人们的思想A. ①②③B. ②③④C. ①③④D. ①②④8.马戛尔尼使华的真正目的是( )A. 为乾隆帝祝寿B. 带战船攻打中国C. 扩大英国的海外市场D. 与中国进行平等贸易9.马戛尔尼说:“广东一处地近海洋,洋人到中国者必在此间登岸。

5 4探讨乾隆盛世的危机教案人教版八年级下----6d4df102-7154-11ec-869e-7cb59b590d7d54探讨乾隆盛世的危机教案人教版八年级下第五阶段;讨论乾隆盛世的危机教训计划(政治公众人物八年级以下和rPar;《探讨乾隆盛世的危机》教学设计一、教学目标(一)知识技能:了解工业文明浪潮中“乾隆盛世”和“盛世危机”的政治、经济、文化表现。

了解同一时期中英两国在各方面的差异,探索中国文明在世界现代化浪潮中逐渐落后的原因。

了解清朝统治者采取闭关锁国政策的原因,并客观评价其影响。

(2)过程与方法:引导学生阅读材料,培养分析观察能力;学会运用多种材料,从不同角度纵向和横向比较社会现象的异同,培养学生的阅读、综合和分析能力。

(3)情感、态度和价值观:树立辩证思维和全球历史观,对待历史和社会现象,激发学生树立对祖国发展的责任感和使命感。

2、要点:用史料总结“乾隆盛世”的表现,从不同角度分析“乾隆盛世”背后的各种危机。

2.难点:本文从麦卡尼的角度,运用史料,分析和探讨了中国文明在世界现代化浪潮中逐渐落后的原因。

3、教学策略1。

在教学中采用自主合作的模式,贯穿讨论法,引导学生进行小组自主合作讨论。

2. 2. 采用史料分析法教学,引导学生根据史料总结、分析、理解社会现象,培养辩证思维。

3.在教学中采用比较法,引导学生对不同时期的不同事物进行横向或纵向比较,培养学生从不同角度分析历史现象产生的原因。

3.教师准备:制作多媒体课件及相关历史资料。

4.学生准备:课前预习课本,整理学习资料,列出清单,梳理乾隆时期和汉、唐、宋、明盛世的人口、领土和经济发展水平。

4、教学过程教学环节教师活动(1)清朝前后共有12位皇帝。

你知道哪些?(2)猜猜他是谁?1.在任期间,他平息了准噶尔叛逆学生活动的设计意图生:皇太极、康熙、雍正、激发起学生兴趣,提乾隆、光绪……高学生学习积极性;生:乾隆同时为新课教学作好铺垫。

《综合探究五_探讨乾隆盛世的危机》导学案第一课时导学目标:通过学习乾隆盛世的历史背景和危机因素,理解历史发展规律,培养批判性思维和历史意识。

一、导入我们都知道,乾隆时期是中国清朝的鼎盛时期,被称为乾隆盛世。

但是,随着时间的推移,一些危机因素也逐渐暴露出来。

接下来,我们将一起探讨乾隆盛世的危机所在。

二、历史背景1. 乾隆盛世:乾隆时期是清朝最辉煌的时期之一,国力强盛,社会稳定,文化繁荣。

乾隆帝在位时,推行儒家思想,实行儒学统治,推行摄政政策,社会秩序井然。

2. 危机因素:封建制度的僵化、贵族势力的膨胀、贪官污吏的横行、经济压力的加重等因素,都在这个时期逐渐显现出来,并最终对乾隆盛世造成了危机。

三、危机因素分析1. 封建制度的僵化:乾隆时期,封建制度已经相对固化,世袭官职、贵族特权等问题日益严重,导致社会阶级固化,社会发展受阻。

2. 贵族势力的膨胀:在乾隆时期,贵族势力逐渐膨胀,与皇权发生冲突,导致政治局势不稳定,国家治理受到影响。

3. 贪官污吏的横行:在乾隆盛世,贪官污吏的现象比较严重,吏治败坏,社会道德风气败坏,社会秩序岌岌可危。

4. 经济压力的加重:乾隆时期,农民负担沉重,地主阶级剥削加剧,社会矛盾激化,农民起义频发,经济形势不容乐观。

四、思考问题1. 为什么说乾隆时期是中国清朝的鼎盛时期?2. 封建制度的僵化如何影响乾隆盛世的发展?3. 贵族势力膨胀如何加剧了乾隆盛世的危机?4. 贪官污吏的横行在乾隆盛世中扮演着怎样的角色?5. 如何应对乾隆盛世中出现的经济压力?五、总结通过本次导学,我们深入了解了乾隆盛世的历史背景和危机因素,认识到历史发展中的规律性和复杂性,同时也培养了我们的批判性思维和历史意识。

希望大家能够继续深入学习,探讨历史问题,不断提高自己的认识水平。

第二课时导学目标:通过学习乾隆盛世时期的历史背景、社会制度、经济状况以及政治风貌,深入探讨乾隆盛世的危机,理解历史发展中的兴衰循环。

探讨乾隆盛世的危机一、教学目标(一)知识与技能:知道“乾隆盛世”在政治、经济、文化等方面的表现和工业文明大潮中的“盛世危机”。

了解同一时期中英两国在各方面的差异,探寻中华文明在世界近代化大潮下逐渐落伍的原因。

了解清朝统治者采取闭关政策的原因,客观的评价由此带来的影响。

(二)过程与方法:引导学生阅读材料,培养分析归纳察能力;学会用多种资料,从不同角度,用列表纵向比较和横向比较社会现象的异同,培养学生阅读、综合和分析能力。

(三)情感·态度·价值观:树立辩证思想和全球史观看待历史现象和社会现象,启发学生为祖国的发展树立责任感和使命感。

二、教学重难点1.重点: 运用史料,从不同角度,归纳概括“乾隆盛世”的表现和分析“乾隆盛世”背后的各种危机。

2.难点: 通过马戛尔尼的视角,利用史料,从多方面分析探讨中华文明在世界近代化大潮下逐步落伍的原因。

三、教学策略1.采用自主──合作的模式进行教学,贯穿讨论法,指导学生开展小组自主、合作讨论。

2.采用史学材料分析法进行教学,针对史料,指导学生归纳分析认识社会现象,培养辩证思想。

3.采用比较法进行教学,对不同时期的不同事情,指导学生进行横向或纵向比较,培养学生从不同的角度分析历史现象的原因。

3.教师准备:制作多媒体课件和相关的史料。

4.学生准备:预习课本,通过整理已学资料,课前列表整理乾隆时期与历史上汉、唐、宋、明等盛世之际的人口、疆域、经济发展水平的情况。

四、教学过程五、板书设计六、教学反思1.成功之处(1)本课是一节综合探究课,教学活动中一定要体现综合探究课的特点,即让学生在自主探究的过程中分析问题,得出结论。

并在此过程中培养学生的分析、概括、归纳能力。

在教学设计中,突出学生在课堂教学中的主体地位,全面贯彻生本课堂理念。

(2)本课以清朝乾隆皇帝为主线,运用“论从史出”“比较法”等历史学习方法,引导学生主动学习、学会分析史料,从不同角度认识社会现象。

《综合探究五:探讨乾隆盛世的危机》台州市白云中学应琼华2-3-8 列举实例,综合多种因素,认识清末中国面临空前的民族危机和社会危机。

一、教学目标(一)知识与技能:知道“乾隆盛世”在政治、经济、文化等方面的盛世表现;知道“乾隆盛世”时期,工业文明大潮中的盛世危机,探寻近代落伍的原因;了解“乾隆盛世”危机,危险中暗藏机遇所带来的启示。

(二)过程与方法:引导学生阅读资料包中的材料,借助教材中的材料,学会用多种资料,从不同角度分析比较社会现象的异同,培养学生的阅读、分析和归纳能力。

(三)情感·态度·价值观:树立辩证思想和全球史观看待历史现象和社会现象,通过近代屈辱感悟,启发学生为实现中华民族伟大复兴树立责任感和使命感。

二、教学重难点重点:运用多种史料,从不同角度,归纳概括“乾隆盛世”的表现,分析“乾隆盛世”背后的各种危机。

难点:对史料的充分挖掘,培养论从史出的意识。

三、教学策略采用自主,小组合作的模式进行教学,贯穿讨论法,指导学生针对史料,开展小组自主合作讨论,并形成汇报。

四、教学过程五、板书设计 乾隆盛世危(险) 机(遇)政治: 经济:人口: 文化: 疆域:六、教学反思【成功之处】①本节课是一堂综合探究课。

在教学过程中,通过小组合作并展示的环节突出学生在课堂教学中的中国西方经济政治科技文化对外政策综合国力日趋衰落主题地位,全面贯彻生本课堂理念。

对于课堂生成教学,把握到位。

②环节清晰,设置到位。

运用“论从史出”引导学生学会主动分析史料,辩证认识社会想象。

并有所领悟和思考。

【败笔之处】完全融入学生的探究课堂,导致时间把握不够到位。

在课堂的最后,有点匆忙。

八下《历史与社会》第五单元综合探究五——《探讨乾隆盛世的危机》教学设计一、【课标解读】:2-2-2列举秦朝建立后中国古代的重要人物和事件,评析这些人物和事件对历史进程产生的重要影响。

要点提示:清朝前期的兴盛2-2-6:列举实例,展现古代中国与世界各地的交往,知道中华文明与世界文明相互影响的历史。

要点提示:明清时期的海外贸易2-3-8:列举实例,综合多种因素,认识清末中国面临空前的民族危机和社会危机。

要点提示:马戛尔尼使华与闭关政策二、【教材简析】:本课以马戛尔尼使华作为案例,让学生探讨乾隆盛世的危机。

课文分为三个部分,前两部分“回望‘盛世余晖’”和“透视‘盛世阴影’”,认识乾隆盛世的具体表现,以及盛世背后隐藏的危机。

以此作为铺垫和背景,帮助学生更好地探究“从马戛尔尼使华看盛世危机”,从而认识中华文明在世界近代化大潮下逐渐落伍的原因。

三、【教学目标】:1.知识与技能目标:知道“乾隆盛世”在政治、经济、文化等方面的表现,理解其对统一多民族国家形成的意义。

认识到乾隆盛世背后隐藏的危机。

2.过程与方法:运用多种资源,从不同角度比较、分析清朝前期与历代盛世的社会经济发展状况,以历史的、辩证的眼光看待清朝前期的中国社会;运用各种手段,收集、整理相关资料,进行归纳、分析,正确认识工业文明大潮中的“盛世危机”,从多方面探寻中华文明在世界近代化大潮下逐渐落伍的原因。

3.情感、态度和价值观:培养辩证的历史观。

四、【教学重点与难点】:重点:乾隆盛世的表现;盛世中隐藏的危机。

难点:从马戛尔尼访华看中西差距五、【教学策略】:1.运用多媒体进行直观教学2.通过材料分析,让学生体会乾隆盛世的表现以及盛世中隐藏的危机,提高学生的分析、归纳能力3.通过合作探究,让学生明确合作学习的重要性,增加学生对历史学习的兴趣六、【教学过程设计】:(一)导入新课:介绍乾隆盛世导入乾隆盛世其实是康乾盛世的一部分。

康乾盛世在乾隆时期达到顶峰。

乾隆时期,政治相对稳定,社会经济发展,人民生活相对安定,因此被称为盛世。

综合探究五探讨乾隆盛世的危机

[见学生用书P23]

一、回望“盛世余晖”

1.“乾隆盛世”含义:经历清初倒退逆转之后,清前期社会经济迅速恢复发展。

乾隆在位期

间,清朝达到鼎盛,史称“__乾隆盛世__”。

2.“乾隆盛世”表现

(1)统一多民族国家空前巩固和发展,确立了__世界大国地位__。

(2)__农业生产水平__进一步提高,__人口__急剧增长,国家安定,社会稳定。

(3)__经济总量__巨大。

(4)__文化__繁荣。

二、透视“盛世阴影”

1.在盛世繁荣中,社会危机隐隐浮现,给盛世投下阴影。

2.表现

(1)__人口增长过快__是造成社会危机的重要原因。

(2)官员__腐败__现象严重。

(3)连年出现文字狱,__禁锢了思想__,造成社会恐怖气氛。

三、从英国使团来华看盛世危机

1.__马戛尔尼使团__访华的时间及目的

(1)时间:1792年,英国派遣以马戛尔尼为首的使团访华。

1793年,英国使团来到避暑山庄给__乾隆帝__祝寿。

(2)目的:名义上是代表英王乔治三世为乾隆帝祝寿,实际上是英国在世界范围内__进行殖民扩张__的一个环节,带有__获取殖民利益__的目的。

2.概况

(1)要求:向清政府提出__开放通商口岸__等多项要求。

(2)乾隆帝的态度:对各项要求逐条加以驳斥,完全拒绝。

(3)结果:英国使团没有能够达到预期目标,马戛尔尼十分沮丧地离开了中国。

(4)影响:英国使团在访华过程中,对中国进行了认真的观察,并作了详细的记述,为我们了解当时中国的社会状况提供了独特的资料。

(5)结论与反思:当时的清朝统治者认为英国不过是藩属般的小国,视马戛尔尼为“贡使”,未能认识到世界形势的发展变化,未能采取积极应对措施,而几乎是坐待西方殖民势力日益强大,用武力打开中国大门,将不平等条约强加给中国。

3.中国近代前夜逐渐落伍的原因

(1)经济:自然经济占统治地位,生产力水平低下。

(2)政治:封建君主专制统治制度的黑暗腐败。

(3)对外政策:闭关锁国。

(4)文化科技:统治者狂妄自大而又愚昧无知,文化专制,科技落后;中国国民的整体素质较低。

(5)国际方面:欧美主要国家通过资产阶级革命,建立起资本主义民主制度;通过工业革命,社会经济得到飞速发展,国力迅速增强。

4.中英近代前夜历史对比

◆知识助记

中国古代历史上的治世或盛世

“文景之治”:出现在西汉时期。

“贞观之治”:出现在唐太宗李世民统治时期。

“开元盛世”:出现在唐玄宗统治前期。

“乾隆盛世”:出现在清朝乾隆皇帝统治时期。

一、选择题

1.中国古代最后一个繁荣时期是( D )

A.文景之治B.贞观之治

C.开元盛世D.乾隆盛世

2.马戛尔尼使团访华的真正目的是( C )

A.为乾隆帝祝寿B.带战船攻打中国

C.扩大英国的海外市场D.与中国进行平等贸易

3.乾隆在位期间,清朝达到鼎盛,史称“乾隆盛世”。

其主要表现有( A )

①乾隆中期,中国确立了世界大国地位②当时中国的GDP在世界总份额中占到将近1/3 ③乾隆时期人口急剧增长,达到3亿左右④中国历史上最大的丛书《四书五经》编纂完成A.①②③B.②③④

C.①②④D.①③④

【解析】④说法错误,乾隆时期,中国历史上卷帙最大的丛书《四库全书》编纂完成,这是中国历史上从未有过的巨大文化工程。

4.乾隆帝观看英国“皇家号”军舰模型后,对沿海地区高级官员说:“英国的海船只能在大洋中行驶,无法进入内地。

如果海岸防守严密,他们也无计可施。

”他的认识说明了( B ) A.对英国的海军认识很透彻

B.清朝统治者盲目自大

C.清朝统治者很有远见

D.感谢英国送厚重寿礼

【解析】从乾隆帝的言语中可以看出,乾隆帝未能从根本上了解英国海军的整体实力,说明清朝统治者盲目自大,愚昧无知。

B项符合题意。

5.下列是马戛尔尼来华的有关表述,正确的是( B )

①是19世纪中期由英王派遣来华的②来华的目的是为乾隆皇帝祝寿③提出了开放通商口岸、割让岛屿的要求④深刻认识到当时中国隐藏的危机

A.①②③B.③④

C.①③④D.②③④

【解析】根据所学知识可知,马戛尔尼是18世纪末期来华,马戛尔尼访华表面上看是给乾隆帝祝寿,其根本目的是打开中国市场,①②不符合题意。

6.马戛尔尼说:“广东一处地近海洋,洋人到中国者必在此间登岸,中国为防御洋人起见,特设重兵镇之……此辈宽衣大袖之兵队,既未受过军事教育,而所用军器又不过刀、枪、弓、矢之属,一旦不幸,洋兵长驱而来,此辈果能抵抗与否?”马戛尔尼认为中国军队不能抵抗入侵的洋兵,其主要依据有( D )

①中国军队战斗力弱②中国军队所用的军器落后③中国政府没有派重兵镇守广东④中国政府实行闭关锁国政策

A.①④B.②③ C.②④ D.①②

【解析】根据“既未受过军事教育,而所用军器又不过刀、枪、弓、矢之属”可知①②符合题意;从“中国为防御洋人起见,特设重兵镇之”可知③错误;④在材料中没有体现。

7.在近代世博会上,中国的丝绸、茶叶、景泰蓝等农耕文明的经典之作,在蒸汽机、电灯、电话机等工业文明的杰作面前,犹如“明日黄花”。

造成这一差距的政治体制方面的原因是( B )

A.自然经济严重阻碍了社会的发展

B.专制皇权严格控制着人们的思想

C.盲目自大的心态使国家闭关自守

D.商品经济大大促进了商业的发展

【解析】根据所学知识可知,近代中国落后于西方,在政治体制方面的原因为君主专制不断加强。

B项符合题意。

8.某中学学生在课余探讨明清时期的闭关锁国政策时,得出了以下结论,其中正确的是( C )

A.清朝时开放广州一处同外国通商,说明并不是真正闭关锁国

B.闭关锁国这一政策产生的根源在于统治者盲目自大、不思进取

C.明清时期的闭关锁国政策成为影响资本主义萌芽发展的重要因素之一

D.闭关锁国虽然妨碍了自身发展,但同时也削弱了西方资本主义的力量

【解析】结合所学知识可知,清朝时开放广州一处同外国通商,也只是很小一部分对外交流,而且行销内容和范围都很有限,所以“闭关锁国”一词在当时来讲是正确的,A项说法过于片面;“闭关锁国”这一政策产生的根源是自给自足的封建经济,B项错误;闭关锁国和海禁政策,阻断了中国与世界的交往,成为影响资本主义萌芽发展的重要因素之一,C项正确;闭关锁国政策妨碍了清朝自身的发展,并没有削弱西方资本主义的力量,反而导致中国的落后,D项错误。

二、非选择题

9.当西方社会跃上世界文明进程制高点的时候,中国却在封建社会的迟暮中步履蹒跚。

阅读材料,回答问题。

材料一1792年,英国派遣以马戛尔尼为首的使团访华。

英方在信函中说,英王派使团来访的目的是为了增进两国之邦交,扩充两国人民之商业……而两广总督向朝廷上呈的信函译文却称,英王命“马戛尔尼前来,带有贵重贡物进呈天朝大皇帝,以表其慕顺之心”。

材料二乾隆皇帝接见马戛尔尼使团后,在给英方的回信中说:“……至尔国王表内恳请派一尔国之人住居天朝,照管尔国买卖一节,此则与天朝体制不合,断不可行。

其实天朝德威远被,万国来王,种种贵重之物……无所不有。

……又据尔使臣称。

欲求相近珠山地方小海岛一处,商人到彼,即在该处停歇,以便收存货物一节。

天朝尺土俱归版籍……此事尤不便准行。

”

(1)根据材料一,指出在陈述马戛尔尼使团来华的目的时,两广总督上呈的信函译文与英方信函原文有何不同。

【答案】关于马戛尔尼使团来访目的的描述上有本质区别。

总督译文写的是:来华朝贡;英方信函写的却是:扩大贸易。

(2)根据材料二乾隆皇帝接见马戛尔尼使团后给英方的回信,简要评价乾隆皇帝对英方提出的几点要求的回应。

【答案】①“照管尔国买卖一节,此则与天朝体制不合,断不可行”反映出乾隆帝坚守封建君主专制体制,坚持重农抑商政策,故步自封;②“天朝德威远被,万国来王,种种贵重之物……无所不有”反映了乾隆帝以天朝大国自居,盲目自大;③“天朝尺土俱归版籍……此事尤不便准行”反映了乾隆帝坚决维护主权和领土完整。