清明上河图 Microsoft Word 文档

- 格式:doc

- 大小:38.00 KB

- 文档页数:3

清明上河图介绍-说明文

清明上河图介绍-说明文

中国文化,源远流长,中国有许许多多有价值的艺术品,《清明上河图》就是其中的一件。

《清明上河图》的作者是北宋末期时期的张择端,字正道,东武人(今山东诸城人)他自幼好学,后习绘画,宋徽宗供职翰林图画院。

它是北宋末年杰出的现实主义画家。

他的作品大部分都已经失传,现在只留有《清明上河图》和《金明池争标图》。

《清明上河图》宽24.8厘米,长528.7厘米,主要描写的是北宋都城东京市市民的生活状况和市民在街上的热闹景象。

这张画原本是进贡给宋徽宗的贡品,流传至今已经有800多年的历史了。

《清明上河图》比较著名的一个部分就是虹桥。

虹桥是连接两边的咽喉要道,桥上车水马龙,熙熙攘攘。

做生意的商人们便不失时机的在虹桥上摆地摊、卖食品、卖

剪刀。

作者为了让商品更醒目,故意把桥画成了斜的。

这样的地摊从桥这头一直延伸到桥那头,形成了一个独特的商贸区。

在大街上两边的房屋、茶馆、客店、酒店、米店各种地方,作者都采用了透视的方法,让我们看到了店里面各种有趣的情景。

图上画了两个小孩光着屁股在院子里追逐打闹,有两家人坐在院子里唠家常。

人物虽然小,但是画的活灵活现,非常生动。

《清明上河图》是我国艺术的瑰宝,它的风采并不只有我为大家介绍的着一点。

他耀眼的光辉永远闪烁在每个中国人的心中。

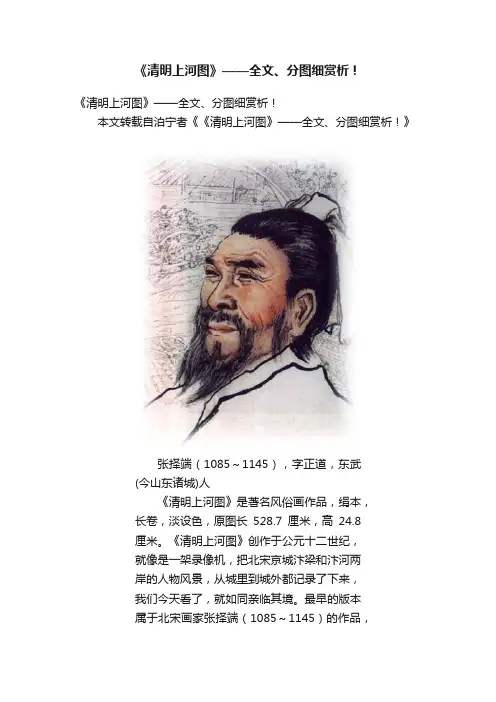

《清明上河图》——全文、分图细赏析!《清明上河图》——全文、分图细赏析!本文转载自泊宁者《《清明上河图》——全文、分图细赏析!》张择端(1085~1145),字正道,东武(今山东诸城)人《清明上河图》是著名风俗画作品,绢本,长卷,淡设色,原图长528.7厘米,高24.8厘米。

《清明上河图》创作于公元十二世纪,就像是一架录像机,把北宋京城汴梁和汴河两岸的人物风景,从城里到城外都记录了下来,我们今天看了,就如同亲临其境。

最早的版本属于北宋画家张择端(1085~1145)的作品,现今典藏在北京故宫博物院。

《清明上河图》同时也是一幅写实主义的伟大作品,画面宏伟壮阔,笔法严谨精细,把社会风俗画推进到更高的阶段。

宁静的乡村《清明上河图》画的是北宋首都汴京的东南一角。

汴京即今天的开封市,在河南省会郑州以东陇海铁路线上。

早在战国时代,魏国就把都城迁到这里,当时叫大梁。

以后五代时期的梁、晋、汉、周都在这里建都。

北宋承袭后周政权仍都在此。

从梁建国开始到北宋末年,二百余年的经营,其繁华景象可想而知。

后来金朝也在这里建都,元灭金后这里不再是都城,加之战乱频仍,黄河缺口,汴河失修,整个都城被漫漫的黄沙湮没,我们从何处去找寻昔日繁华呢,就让我们展开《清明上河图》,去作一次九百余年前的汴京之游罢。

画面是从右至左而展开的。

最先映入我们眼帘的,是汴京城外东南远郊农村。

广漠的田野,河渠纵横。

岸边老树杈枒,新芽未吐。

薄雾轻笼,略显寒意,正是早春天气。

有一队驮着木炭的小毛驴,沿着河渠迎面而来,走在前面的童子忙将毛驴向小桥方向驱赶,使我们仿佛听到踢踏的蹄声和赶驴的吆喝声,清脆而响亮,冲破寂静,顿时使整个原野活跃了起来。

“淡薄春风却似秋”,“绿纹溪水趁桥弯”,这些宋人的诗句,多么像画中的景物!行过小桥,是一个路边歇脚店,门前搭着凉棚,摆放着椅凳,它是专为那些远道而来的商贩和苦力开设的。

看来时候尚早,客人还没有到来,只有主人在屋后忙活着。

店后一带短篱,连接着几家茅舍。

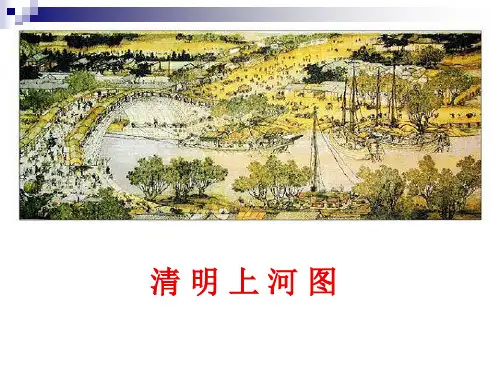

《清明上河图》全图可分为三个段落,展开图,首先看到的是汴京郊外的景物。

中段主要描绘的是上土桥及大汴河两岸的繁忙景象。

后段则描绘了汴京市区的街景。

人物大不足3厘米,小者如豆粒,仔细品察,个个形神毕备,毫纤俱现,极富情趣。

《清明上河图》大至原野、浩河、商廊,小至舟车人物、摊铺、摆设、市招文字皆统组一起,真实自然,令人有如临其境之感。

整部作品长而不冗,繁而不乱,严密紧凑,有如一气呵成,充分表现了画家张择端的过人笔力,不愧为中华艺术宝库中的稀世珍宝。

据图后明人李东阳的题跋考据,《清明上河图》前面应还有一段绘远郊山水,并有宋徽宗瘦金体字签题和他收藏用的双龙小印印记,而今这些在画上都已不见。

原因有两种,一种可能是因为此图流传年代太久,经无数人之手把玩欣赏,开头部分便坏掉了,于是后人装裱时便将其裁掉;一种可能是因宋徽宗题记及双龙小印值钱,后人将其故意裁去,作另一幅画卖掉了。

还有许多专家猜想《清明上河图》后半部佚失了一大部分,因为画不应该在刚进入开封城便戛然而止,而应画到金明池为止。

《清明上河图》中国古代书画上除了作者的题跋和钤印外,往往还有收藏者的题款和钤印。

我国有这样一幅名画,上署有许许多多人的题跋,盖有密密麻麻的鉴藏印章。

可见它经过了许多官方和私家收藏者之手。

这就是著名的《清明上河图》。

它历经八、九百年的岁月沧桑,饱经劫难,有的收藏者为其而遭不幸,作品终于幸免于难而保存下来。

《清明上河图》的作者是宋代画家张择端。

张择端是山东人,早年在汴京(今河南开封)学习绘画,后为北宋画院画师。

虽然有关他的记载很少,但这幅了不起的作品,使后人永远地记住了他。

《清明上河图》是一幅绢本设色长卷,高248厘米,长528厘米。

图中描绘的是北宋都城汴京在清明时节的繁华热闹的景象。

清明上河是当时的民间风俗,如像今天的节日集会,人们藉以参加商贸活动。

全图规模宏大,结构严谨,大致分为三个段落:第一段是市郊景画,第二段是汴河,第三段是城内街市。

一幅名扬中外的画的课文原文

所属专题:课文原文专题?来源:互联网?? 要点:一幅名扬中外的画? 收藏

超全课程学习内容,在线学习交流,马上注册吧!

本文相关应用

•鼠标划词关闭划词

•收藏

•评论

•打印

北宋时候,有位画家叫张择端。

他画了一幅名扬中外的画——《清明上河图》。

这幅画长528厘米,高4.8厘米,画的是北宋都城汴梁热闹的场面。

这幅画已经有八百年多年的历史了,现在保存在北京的故宫博物院里。

张择端画这幅画的时候,下了很大的功夫。

光画上的人物,就有五百多个:有从乡下来得农民,有撑船的船工,有做各种买卖的生意人,有留着长胡子的道士,有走江湖的医生,有摆小摊的摊贩,有官吏和读书人……三百六十行,哪一行的人都在这上面了。

画上的街市可热闹了。

街上有挂着各种招牌的店铺、作坊、酒楼、茶馆……走在街上的,是来来往往、形态各异的人:有的骑着马,有的挑着担,有的赶着毛驴,有的推着独轮车,有的悠闲地走在街上溜达。

画面上的这些人,有的不到一寸,有的甚至只有黄豆那么大。

别看画上的人小,每个人在干什么,都能看得清清楚楚。

最有意思的是桥北头的情景:一个人骑着马,正往桥下走。

因为人太多,眼看就要碰上对面来的一乘轿子。

就在这个紧急时刻,那个牧马人一下字拽住了马笼头,这才没碰上那乘轿子。

不过,这么一来,倒把马右边的两头小毛驴吓得又惊又跳。

站在桥栏杆边欣赏风景的人,被小毛驴惊扰了,连忙回过头来赶小毛驴……你看张择端的这幅画是多么传神啊!

《清明上河图》使我们看到了八百年以前的古都风貌,看到了当时普通老百姓的生活场景。

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==清明上河图资料篇一:清明上河图有关资料清明上河图》有关资料(201X-04-04 16:14:23)标签:杂谈《清明上河图》本是进献给宋徽宗的贡品,流传至今已有800多年的历史。

其主题主要是描写北宋都城东京市民的生活状况和汴河上店铺林立、市民熙来攘往的热闹场面,描绘了运载东南粮米财货的漕船通过汴河桥涵紧张繁忙的景象。

作品气势恢弘,长528.7厘米、宽24.8厘米。

画有587个不同身份的人物,个个形神兼备,并画有13种动物、9种植物,其态无不惟妙惟肖,各种牲畜共56匹,不同车轿二十余辆,大小船只二十余艘。

这件现实主义的杰作,是研究北宋东京城市经济及社会生活的宝贵历史资料。

呵呵张择端,字正道,东武(今山东诸城)人。

早年游学汴京,后习绘画,宋徽宗赵佶(1101年—1124年在位)时期供职翰林图画院。

专工中国画中以界笔、直尺划线的技法,用以表现宫室、楼台、屋宇等题材,尤擅绘舟车、市肆、桥梁、街道、城郭。

他的画自成一家,别具一格。

张择端的画作,大都散佚,只有《清明上河图》卷完好地保存下来了。

这幅画高25厘米半,长525厘米。

这幅画描绘的是汴京清明时节的繁荣景象,是汴京当年繁荣的见证,也是北宋城市经济情况的写照。

通过这幅画,我们了解了北宋的城市面貌和当时各阶层人民的生活。

总之,《清明上河图》具有极高的史料价值。

北宋年间的汴京极盛,城内四河流贯,陆路四达,为全国水陆交通中心,商业发达居全国之首,当时人口达100多万。

汴京城中有许多热闹的街市,街市开设有各种店铺,甚至出现了夜市。

逢年过节,京城更是热闹非凡。

为了表现京城的繁荣昌盛,张择端选择了清明这个重要节日的景象进行59表现。

《清明上河图》着重描绘了北宋首都水陆运输和市面繁忙的景象。

《清明上河图》的中心是由一座虹形大桥和桥头大街的街面组成。

清明上河图(北宋张择端风俗画)北宋·张择端《清明上河图》局部《清明上河图》描绘了北宋时期都城东京(今河南开封)的状况,主要是汴京以及汴河两岸的自然风光和繁荣景象。

清明上河是当时的民间风俗,像今天的节日集会,人们藉以参加商贸活动。

全图大致分为汴京郊外春光、汴河场景、城内街市三部分。

郊外轻轻打开此图,见小溪旁边的大路上一溜骆驼队,远远的从东北方向汴京城走来、五匹毛驴[5]负重累累,前面的马夫把领头的牲畜赶向拐弯处的桥上,后面的驮夫用马鞭把驮队驱赶向前,目的地快要到了,从驮工熟练的驾驿着驮队的神情就知道他们是行走多年的老马帮了。

钞券版清明上河图小桥旁一只小舢板栓在树蔸上,几户农家小院错落有序地分布在树丛中,几棵高树枝上有四个鸦雀窝,看起来与鸦雀筑窝方式与高度别无二致。

打麦场上有几个石碾子,是用于秋收时脱粒用的,此时还闲置在那里。

羊圈里有几只羊,羊圈旁边似乎是鸡鸭圈,仿佛圈里饲养了很大一群鸡鸭,好一幅恬静的乡村图景,不尤得惊叹一千多年前的宋代有如上此发达的农业和养殖业。

再看过来的画面已是农业与商贸的接合部,右上面是一队接亲娶妻的队伍,徐徐的从北边拐过来,后面的新郎官骑着一匹枣红马,马后面是一位挑着新娘嫁妆的脚夫、马前一人抱着新娘的梳妆物品盒,前面一乘轿子应是新娘坐的,因为轿子的处面都用各种草木花卉装饰着,此可谓”花轿“;花轿一词既新娘出嫁时乘坐的交通工具就来源此民风民俗吧。

轿子后面一挑夫挑着一担鱼肉、表示女方娘家祝福夫婿富贵有鱼(余)。

从朱元璋时期开始,清明扫墓开始盛行。

因此单凭清明二字,就说这只队伍是扫墓归来是不妥的,应是接亲娶妻活动的队伍。

茶馆边的一家农舍饲养着两头牛,虽然就在附近发生了一件如此惊天动地的大事、但两头牛却无动于衷,它们还是悠哉游哉的反刍着,远处田里的禾苗正在茁壮成长,农夫正在为禾苗浇水施肥。

南边一家两口出行,雇佣了两头牲口及驮夫,还有一个脚夫挑着他俩出行所需物品徐徐向东南方向走去。

《清明上河图》新考-《清明上河图》是闻名世界的伟大现实主义风俗画卷,系北宋末年画院待诏张择端所作,北宋灭亡后流落北方民间。

南宋时,临安即出现仿品,但仿者根本看不到原作,只能凭传说、文字记载构图成卷。

元、明、清三代,仿品形形色色,层出不穷。

仅1945年从溥仪手中截获就有4本之多,当时专家竟把其中一仿本误定为真迹入藏。

直到1950年冬,杨仁恺先生等人在东北博物馆库房的赝品堆里翻出有张著亲跋的《清明上河图》,经众专家鉴定,一致认定此本才是张择端《清明上河图》的真迹。

1997年,唐山炎黄轩在北京故宫博物院众专家的帮助下,成功地复制了迄今最接近原作真貌的复制真品的《清明上河图》。

在复制过程中,我发现该画在收藏中有两个问题,现写出与大家商讨。

不该删的删了《清明上河图》20世纪五十年代归北京故宫博物院收藏,1973年揭裱此画时,在画首约80厘米处删除了一块。

当时的北京故宫博物院副院长杨伯达先生称:卷首稍后,在汴梁市郊店铺林立的街衢上,一队扫墓后匆匆返回的轿骑,其前导的一马突然发情狂奔,在此惊险关头,一老翁赶忙抽身欲抱蹒跚学步的幼孙。

原在老翁背后柱之旁残缺一大片,原绢已失,到明末清初揭裱时补绢余画一尖嘴立牛正在张口嘶叫,殊碍原画意境。

故1973年新裱时揭下,留存归档,不再复原。

(荣宝斋画谱《清明上河图》序言)画中,作者笔下的马皆肢体粗大,耳小尾粗,鬃长下垂,耳间盖面。

而骡子体壮似马,但耳稍大,尾较细,鬃直立不垂。

而驴则体小耳大,头长腿细,尾细,立鬃且短,叫时嘴大张(只有驴嘴大张),在作者笔下各种牲畜分野清楚,动态刻画准确。

而画中所谓的尖嘴立牛其实是艺术大师精心刻画的一头发情的壮年母驴。

尽管年代久远,绢素残破,但发情母驴之神态毕肖,即便是接笔也是有据的。

再看拴在斜对面铺下张嘴嘶叫,四蹄翻刨的牲畜,体小,耳大、立鬃不垂,正是一头公驴。

这一段画意应为:在嫩柳初绿的道上,一富户十数人扫墓归来,男主人骑马,女主人坐轿,轿顶上插有杨柳枝条(点明了清明节)。

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==清明上河图中国的绘画历史悠长,即便是从战国时期,在楚地谭州(今长沙)的战国帛画算起,到如今,也有两千多年历史了,这与世界其他国家的文明比起来,也是走在人类文明的前列。

埃及,这个古老的国家,也许在文明的发源上,可能比古老的中国早那么一点时间,但是其所谓的绘画作品都是画在纸莎草上,在材质的保存上无法与我们中国相媲美,而印度就显得更为逊色了,我们很难找到它早期的绘画作品,发现的大都是与雕塑作品,甚至更多的是与佛教有关的,而佛教是在公元前六世纪才创立的,直到公元前三世纪,阿育王在作了一次特别大的屠杀之后,才将它宣布为国教。

这样,与中国相比,都是落在后面的。

当然,我们仅仅是从目前所见来观看,如果随着地下考古的深入和不断有新的发现,可能还有更古老更惊奇的发现。

我们也知道,在欧洲发现于一万多前的维林多夫的维纳斯,这尊雕塑也许就比我们国家的任何出土的雕塑要早。

然而,通过文明的比较,不管时间的早晚。

对于中国来说,其艺术还是相当独特的,且不说独具一格的书法艺术,单就是绘画来说,也是值得骄傲的。

与埃及不同,中国的早期绘画是作在帛上的,当然,从目前来看,这种绘画不是纯粹用来审美的,相反带有一点巫术性质,长沙子弹库的那两幅帛画,在以前的专家学者看来,就是用来引魂升天,充满了楚地的神秘。

然而,时代总是在前进,昨天的东西,发展到今天,其所拓展的内涵就会有所变化。

绘画也是如此,从神秘的宗教用品向人类的审美用品转捩。

到了宋代,虽然,思仙慕道的风气日炽,但是绘画却越来却用来作为陶冶性情的媒介。

宋徽宗,他虽然皇帝作的不行,但是对文化还是有一定的贡献,也如南唐后主李煜一样,宋徽宗整日里陶醉于“春花秋月”的日子里,挥笔,笔走龙蛇,创造出瘦金体;洒墨,墨洇星空,开创专业画院;狎妓,妓“在田中”,捧出一代名妓李师师。

《清明上河图》教学设计

教学目标:

1、正确、流利、有感情地朗读课文。

2、读中想象,感悟古画《清明上河图》内容、特点。

3、学习专题研究,了解古画《清明上河图》的历史价值。

教学重、难点:

感悟古画《清明上河图》的内容、特点。

教学方法:

导学互动

教学准备:

多媒体课件

课时安排:

1课时

教学过程:

一、自学导纲

1、导入新课,激发兴趣

在我国灿烂的艺术瑰宝中,《清明上河图》是一颗璀璨的明珠,有人称它为我国宋代的小百科全书。

这幅图到底画了些什么?有些什么特点?《清明上河图》这篇课文作了具体的介绍。

课文文笔优美,描写生动,大家一定会喜欢的。

2、出示导纲

(1)根据简要提示自学课文,解决知识性问题。

A、多种形式朗读课文

B、自主识记生词

C、学生交流汇报自学情况

二、合作互动

1、小组合作交流导纲中的探究性问题,师巡回指导。

2、师生互动

师:课文文笔优美,描写生动,你对哪一部分内容感兴趣,就多读几遍。

一边读一边想,有什么感受?想象一下,

你眼前出现了怎样的画面?

美文须美读:文中哪些句段写的美,深深地打动了你,你从

中读懂了什么?把你体会通过你的朗读淋漓尽致地表达出

来。

如:初春的清晨薄雾尚未散尽……..

3、教师精讲

赏读“第一段初春的清晨薄雾尚未散尽……..”

理解:“百家艺技向春售,千里农商喧日昼。

”这句话

是什么意思?表现了什么?

谈谈:清明上河图的艺术成就、特点及它在绘画历史上、

的地位和价值。

三、导学归纳

《清明上河图》一课,知道了作者在开头先介绍了这幅作品在历史的地位,接着具体描述了作品的内容、特点;最后总结了这件作品的历史价值,我们反复阅读中逐步加深对课文内容的理解和体会,今后大家也可以用同样的方法来独立阅读理解文章。

四、反馈训练

1.学习本课后有什么收获?

2《清明上河图》真美呀,你感受到了什么?

六.作业

你还知道哪些名画?介绍一下吧?

七.欣赏《清明上河图》

八.板书设计

导学提纲

一、简要提示

清明上河图,中国十大传世名画之一。

北宋风俗画作品,宽24.8厘米,长528.7厘米,绢本设色,是北宋画家张择端存世的仅见的一幅精品,属一级国宝。

《清明上河图》生动地记录了中国十二世纪城市生活的面貌,这在中国乃至世界绘画史上都是独一无二的。

二、认知与探究

1、知识性问题

A、用自己喜欢的方式读课文,注意读准课文中注音的字。

B、再读课文,说说课文介绍了那些内容?描绘了哪些景象?

2、探究性问题

A、感知的读,你对哪一部分内容感兴趣,就多读几遍。

一边读一边想,有什么感受?想象一下,你眼前出现了怎样的画面?

B、理解的读,体会“百家艺技向春售,千里农商喧日昼”是什么意思?表现了什么?

C、深入的读,谈谈清明上河图的艺术成就、特点及它在绘画历史上的地位和价值。

三、反馈训练

1.学习本课后有什么收获?

2《清明上河图》真美呀,你感受到了什么?写到你的日记中。