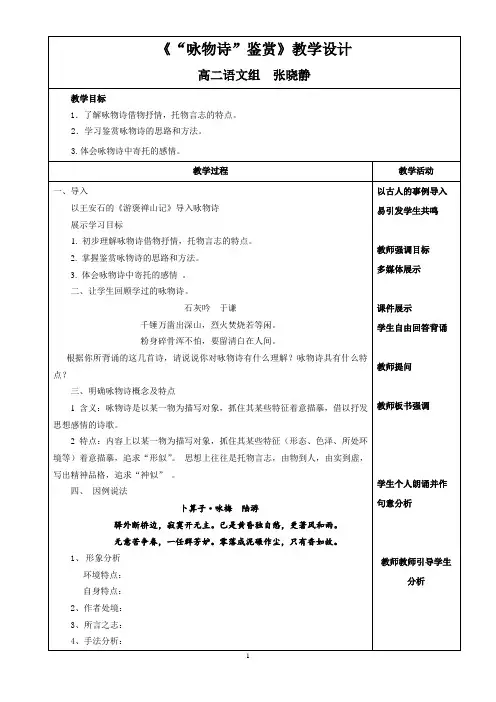

高中语文《“咏物诗”鉴赏》教学设计

- 格式:doc

- 大小:47.50 KB

- 文档页数:5

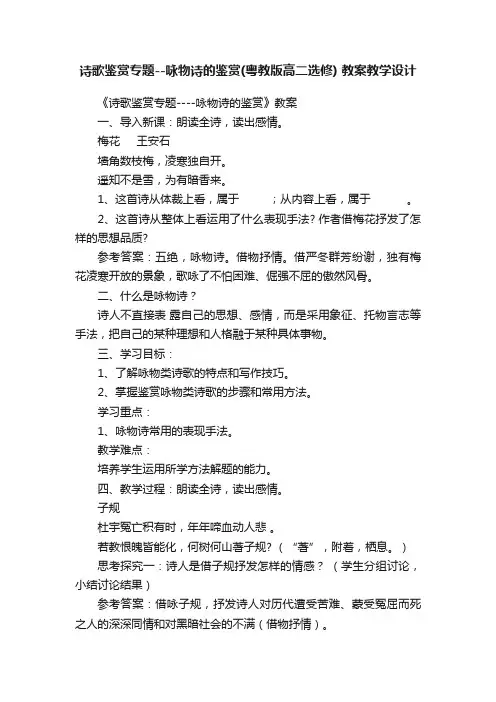

诗歌鉴赏专题--咏物诗的鉴赏(粤教版高二选修) 教案教学设计《诗歌鉴赏专题----咏物诗的鉴赏》教案一、导入新课:朗读全诗,读出感情。

梅花王安石墙角数枝梅,凌寒独自开。

遥知不是雪,为有暗香来。

1、这首诗从体裁上看,属于;从内容上看,属于。

2、这首诗从整体上看运用了什么表现手法? 作者借梅花抒发了怎样的思想品质?参考答案:五绝,咏物诗。

借物抒情。

借严冬群芳纷谢,独有梅花凌寒开放的景象,歌咏了不怕困难、倔强不屈的傲然风骨。

二、什么是咏物诗?诗人不直接表露自己的思想、感情,而是采用象征、托物言志等手法,把自己的某种理想和人格融于某种具体事物。

三、学习目标:1、了解咏物类诗歌的特点和写作技巧。

2、掌握鉴赏咏物类诗歌的步骤和常用方法。

学习重点:1、咏物诗常用的表现手法。

教学难点:培养学生运用所学方法解题的能力。

四、教学过程:朗读全诗,读出感情。

子规杜宇冤亡积有时,年年啼血动人悲。

若教恨魄皆能化,何树何山著子规? (“著”,附着,栖息。

)思考探究一:诗人是借子规抒发怎样的情感?(学生分组讨论,小结讨论结果)参考答案:借咏子规,抒发诗人对历代遭受苦难、蒙受冤屈而死之人的深深同情和对黑暗社会的不满(借物抒情)。

《子规》表面写鸟,实际是由鸟及人,托子规以抒情,将人间的冤屈之多且无处消解的现实尽收笔端。

想象奇特,寓意深刻:有同情、有愤懑、有讽刺、有无奈,暗含对当时黑暗现实的不满.本诗的表现手法:借物抒情。

朗读全诗,读出感情。

葡萄韩愈新茎未遍半犹枯,高架支离倒复扶。

若欲满盘堆马乳,莫辞添竹引龙须。

一、走近作者:韩愈,字退之,河阳(今河南孟州)人。

郡望昌黎(今属河北),后人称为“韩昌黎”。

因得罪当权者,贬为阳山(今属广东)县令。

长庆四年十二月卒于长安寓所。

谥号“文”,人称“韩吏部”、“韩文公”。

他是中唐“古文运动”的领袖,与柳宗元齐名,人称“韩柳”,为“唐宋八大家”之首,苏轼称赞他“文起八代之衰,而道济天下之溺”(《潮州韩文公庙碑》),对后世有巨大影响。

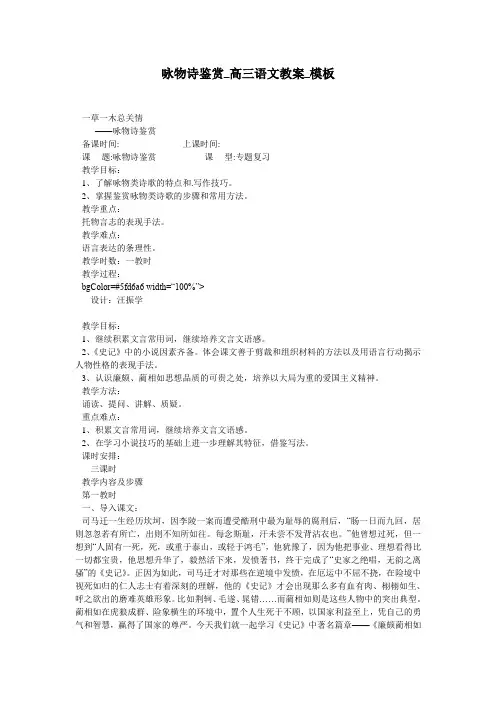

咏物诗鉴赏_高三语文教案_模板一草一木总关情——咏物诗鉴赏备课时间: 上课时间:课题:咏物诗鉴赏课型:专题复习教学目标:1、了解咏物类诗歌的特点和.写作技巧。

2、掌握鉴赏咏物类诗歌的步骤和常用方法。

教学重点:托物言志的表现手法。

教学难点:语言表达的条理性。

教学时数:一教时教学过程:bgColor=#5fd6a6 width=“100%”>设计:汪振学教学目标:1、继续积累文言常用词,继续培养文言文语感。

2、《史记》中的小说因素齐备。

体会课文善于剪裁和组织材料的方法以及用语言行动揭示人物性格的表现手法。

3、认识廉颇、蔺相如思想品质的可贵之处,培养以大局为重的爱国主义精神。

教学方法:诵读、提问、讲解、质疑。

重点难点:1、积累文言常用词,继续培养文言文语感。

2、在学习小说技巧的基础上进一步理解其特征,借鉴写法。

课时安排:三课时教学内容及步骤第一教时一、导入课文:司马迁一生经历坎坷,因李陵一案而遭受酷刑中最为耻辱的腐刑后,“肠一日而九回,居则忽忽若有所亡,出则不知所如往。

每念斯耻,汗未尝不发背沾衣也。

”他曾想过死,但一想到“人固有一死,死,或重于泰山,或轻于鸿毛”,他犹豫了,因为他把事业、理想看得比一切都宝贵,他思想升华了,毅然活下来,发愤著书,终于完成了“史家之绝唱,无韵之离骚”的《史记》。

正因为如此,司马迁才对那些在逆境中发愤,在厄运中不屈不挠,在险境中视死如归的仁人志士有着深刻的理解,他的《史记》才会出现那么多有血有肉、栩栩如生、呼之欲出的磨难英雄形象。

比如荆轲、毛遂、晁错……而蔺相如则是这些人物中的突出典型。

蔺相如在虎狼成群、险象横生的环境中,置个人生死于不顾,以国家利益至上,凭自己的勇气和智慧,赢得了国家的尊严。

今天我们就一起学习《史记》中著名篇章——《廉颇蔺相如列传》。

或以“完璧归赵”、“负荆请罪”导入。

2、由学生介绍课文故事发生时的战国形式、历史条件,教师补充。

合纵连横:战国时弱国联合进攻强国,称为合纵,随从强国去进攻其他弱国,称为连横。

语文-咏物诗鉴赏_高三语文教案一草一木总关情——咏物诗鉴赏备课时间: 上课时间:课题:咏物诗鉴赏课型:专题复习教学目标:1、了解咏物类诗歌的特点和.写作技巧。

2、掌握鉴赏咏物类诗歌的步骤和常用方法。

教学重点:托物言志的表现手法。

教学难点:语言表达的条理性。

教学时数:一教时教学过程:一、导入新课:古人很喜欢咏物,仅《全唐诗》已存6021首,初唐504首,盛唐746首,中唐1455首,晚唐3556首。

自然界中的万物,大至山川河岳,小至花鸟虫鱼,都可以成为诗人描摹歌咏的对象。

他们在细致描摹的同时,寄托自己的感情。

——这就产生了咏物类诗歌。

“咏物隐然只是咏怀,盖个中有我也。

”——刘熙载《艺概》“体物肖形,传神写意”“不沾不脱,不即不离”二、初步感知:⒈2000年北京春季高考题:蝉虞世南垂绥饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是借秋风。

⑴诵读解意⑵形象特点:一只在高树上饮着清露、自在鸣叫的夏蝉。

⑶思想内容:只要品性高洁,声名自然远扬,无须任何外在凭借。

⑷手法:托物言志⒉小松杜荀鹤自小刺头深草里,而今渐觉出蓬蒿。

时人不识凌云木,直待凌云始道高。

[解说]:咏物言志诗先要看清所赞扬的“物”有什么特点,其次再分析作者所赞扬的精神和品质。

本诗是说,松树在小的时候没有引起人的重视,直到高耸入云,人们才说它高。

可以想道作者是以“小松”自喻。

这首小诗借松写人,托物讽喻,寓意深长。

松,树木中的英雄、勇士。

数九寒天,百草枯萎,万木凋零,而它却苍翠凌云,顶风抗雪,泰然自若。

然而凌云巨松是由刚出土的小松成长起来的。

小松虽小,即已显露出必将“凌云”的苗头。

《小松》前两句,生动地刻画出这一特点。

“自小刺头深草里”──小松刚出土,的确小得可怜,路边野草都比它高,以至被掩没在“深草里”。

但它虽小而并不弱,在“深草”的包围中,它不低头,而是“刺头”──那长满松针的头,又直又硬,一个劲地向上冲刺,锐不可当。

那些弱不禁风的小草是不能和它相匹敌的。

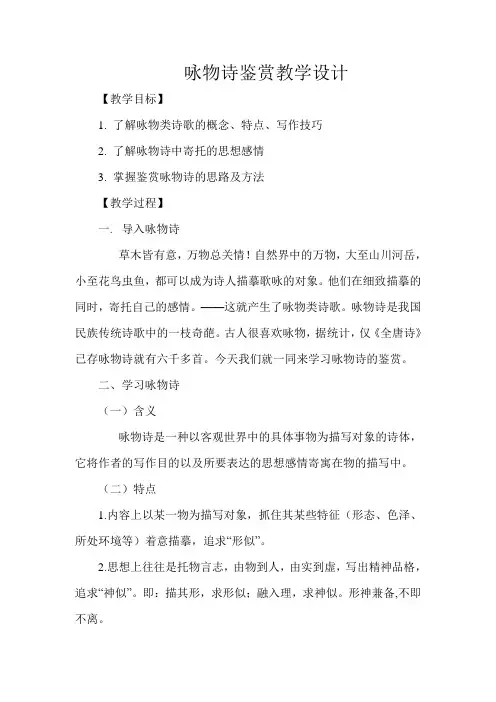

咏物诗鉴赏教学设计【教学目标】1. 了解咏物类诗歌的概念、特点、写作技巧2. 了解咏物诗中寄托的思想感情3. 掌握鉴赏咏物诗的思路及方法【教学过程】一. 导入咏物诗草木皆有意,万物总关情!自然界中的万物,大至山川河岳,小至花鸟虫鱼,都可以成为诗人描摹歌咏的对象。

他们在细致描摹的同时,寄托自己的感情。

——这就产生了咏物类诗歌。

咏物诗是我国民族传统诗歌中的一枝奇葩。

古人很喜欢咏物,据统计,仅《全唐诗》已存咏物诗就有六千多首。

今天我们就一同来学习咏物诗的鉴赏。

二、学习咏物诗(一)含义咏物诗是一种以客观世界中的具体事物为描写对象的诗体,它将作者的写作目的以及所要表达的思想感情寄寓在物的描写中。

(二)特点1.内容上以某一物为描写对象,抓住其某些特征(形态、色泽、所处环境等)着意描摹,追求“形似”。

2.思想上往往是托物言志,由物到人,由实到虚,写出精神品格,追求“神似”。

即:描其形,求形似;融入理,求神似。

形神兼备,不即不离。

(三)咏物与写景的区别1.从描写对象上,咏物诗中只有一个主体描写对象,主要描写此物的特点;而其它的诗中多是由多个景物构成一幅总体的画面,没有主次之分。

2.从作用上,咏物诗是借详细描写物的特征来寄托作者的思想感情;而其它诗中的景物描写是通过一幅画面,渲染一种气氛,从侧面烘托作者的思想感情。

(四)咏物诗常见的思想内容1.表达不愿媚俗、不愿同流合污,坚持个性、保持清白的高尚情操。

2.表达报国无门、怀才不遇的伤感。

3.通过某种事物或事情的触动,进而引发自己的某种人生感悟、生活哲理。

……(五)咏物诗常见的意象欣赏作者对于所咏之物特点的把握和刻画,即意象分析。

抓意象的特殊内涵,例:江水:时光的流逝、岁月的短暂、绵长的愁苦梧桐:凄苦猿啼:悲伤风急天高猿啸哀鹧鸪鸟:旅途艰险的联想和满腔的离愁别绪草:生命力强、生生不息、希望、荒凉、偏僻、离恨、身份地位的卑微沙鸥:飘零、伤感松柏:坚挺、傲岸、坚强、生命力黄叶:凋零、成熟、美人迟暮、新陈代谢花开:希望、青春、人生的灿烂花落:凋零、失意、人生事业的挫折、惜春、对美好事物的留恋追怀(六)咏物诗常用的写作手法菊——郑谷王孙莫把比蓬蒿,九日枝枝近鬓毛。

赏物·观人·悟意——“咏物诗”鉴赏教学设计【教学目标】◆知识和技能:学习以“赏物·观人·悟意”来鉴赏咏物诗的步骤和技巧。

◆过程和方法:通过小组合作探究,运用“赏物·观人·悟意”的方法鉴赏咏物诗。

◆情感态度和价值观:体会诗歌蕴含的感情和生活感悟,学习如何将自己的情感以咏物诗的形式呈现出来。

【教学重点和难点】理解并运用“赏物·观人·悟意”的步骤和方法来学习鉴赏咏物诗。

【教学时数】一课时【教学方法】➢多媒体➢朗诵➢小组互动、合作、探究【预习作业】任选你熟悉的一物,按自己的理解创作一首咏物诗。

【教学过程】一、新课导入:从学生的预习作业中,挑选两首比较出彩且形象突出的诗歌,让同学猜猜诗歌的所咏何物。

(1)竹管狼毫妙手拼,半尺之物可生心?有人拿来描琐碎,有人拿来震古今。

——陈舒晴《笔》答案:毛笔(2)瑟瑟寒风摧大地,万木凋华我独放。

不与百花争媚春,嶙嶙傲骨笑寒冬。

——黄妍莹《咏梅》答案:梅花明确:咏物诗是指内容上以某一物为描写对象,抓住其某些特征着意描摹,借以抒发思想感情的诗歌。

物中有我、物我合一是咏物诗最显著的特点。

——设计意图:以猜谜语的形式来导入,可以激发学生的学习兴趣。

对学生的优秀作品的肯定,有助于增强学生的自信。

谜面皆为咏物诗,自然地过渡到咏物诗的学习。

二、明确咏物诗的内涵和形式标志。

咏物诗是指内容上以某一物为描写对象,抓住其某些特征着意描摹,借以抒发思想感情的诗歌。

形式标志有:一、以物象为题,如《小松》、《子规》。

二、咏(题、赠、赞)+物象,如《咏梅》、《赏牡丹》。

三、“赏物·观人·悟意”的鉴赏方法和步骤明确:因例说法:鉴赏顾况的《子规》杜宇冤亡积有时,年年啼血动人悲。

若教恨魄皆能化,何树何山著子规。

1.赏物(环境)(形)(神)①让学生用语言描绘诗中子规的形象。

②老师穿插介绍关于杜宇的传说,延伸拓展到已学的有关“子规啼声”的诗句,总结子规意象的常见思想内涵。

“咏物诗鉴赏”导学案【教学目标】1.知识与能力:了解咏物诗借物抒情、托物言志的特点。

2.过程与方法:学习鉴赏咏物诗的步骤和技巧。

3.情感态度与价值观:体会诗歌中包含的感情,体会“一枝一叶总关情”的生活感悟。

【教学重点】学会赏析咏物诗歌。

【教学难点】学习鉴赏咏物诗的步骤和技巧,提高学生鉴赏诗歌的能力。

【教学方法】诵读法、讲练结合法、方法点拨法一、知识链接1.概念:咏物诗,就是借描写客观物体,表达诗人的志向、理想、情操的诗歌。

2 内容特点:内容上以某一物为描写对象,抓住其某些特征(形态、色泽、所处环境等)着意描摹,追求“形似”。

思想上往往是托物言志,由物到人,由实到虚,写出精神品格,追求“神似”。

3表现手法:托物言志、象征、比喻、拟人、对比;描写方式:正面描写,侧面描写(烘托)4.情感分类:1)言志---表现诗人的志向操守2)抒愤---倾吐心中的不平之气。

3)刺世---鞭鞑社会的丑恶现象4)言理---通过具体的物象来阐明事理。

5)寄趣---通过对物象情态进行描摹来表达喜爱之情。

5.赏析方法: 2010全国卷1 诗歌赏析(8分)咏素蝶诗刘孝绰随蜂绕绿蕙,避雀隐青薇。

映日忽争起,因风乍共归。

出没花中见,参差叶际飞。

芳华幸勿谢,嘉树欲相依。

【注】刘孝绰(481-539):南朝梁文学家,彭城(今江苏徐州)人。

文名颇盛,因恃才傲物,而为人所忌恨,仕途数起数伏。

(1)这首咏物诗描写了素蝶的哪些活动?是怎样描写的?(3分)明确:这首诗描写了素蝶随蜂悠游,遇雀躲藏;衬日光腾起,顺风势来回飞;在花丛中时出时没,于树叶间上下翻飞。

是通过素蝶和周围事物的关系、对不同情况的反应来描写的。

(2)这首诗有什么含意?采用了什么表现手法?(5分)运用托物言志的手法(2分)表现了诗人在现实生活中的悲欢、沉浮(1分),突出了作者对美好事物的依恋和向往(1分),最后“嘉树欲相依”蕴含作者期盼得明主之意,为全诗主旨。

(1分)归纳方法:1)审读题目,明白写何物。

高二语文“咏物诗”鉴赏特级教学设计高二语文“咏物诗”鉴赏特级教学设计教学设想本堂课主要谈谈在鉴赏古典诗词中咏物诗时常用的一些方法和技巧。

关于咏物诗的界定有广义和狭义之分,广义的咏物诗包括借物抒情诗、托物言志诗和哲理诗;狭义的咏物诗就是指托物言志诗。

为了便于掌握,本堂课主要谈狭义的咏物诗的鉴赏.教学目标1.了解咏物类诗歌的特点和写作技巧。

2。

掌握鉴赏咏物类诗歌的步骤和常用方法。

教学步骤一、导入王安石的《游褒禅山记》中有这样一句话:“古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。

〞它让我们感受到了人与自然和谐的关系.其实从古到今我们与自然都是息息相关的,自然是我们在地球上赖以生存的环境,自然在时时刻刻感染着我们,启迪着我们。

我们也在大自然渐渐的认识自我,表现自我……许多文人墨客在大自然中将自己的生命发挥到了极致,为我们留下了一首首脍炙人口、流传千古的诗词。

接下来,我们就一起走进咏物诗的殿堂,去解读别样的人生。

二、感知咏物诗的特点在于托物言志。

古人很喜欢咏物,自然的万事万物,大至日月山川,小至花鸟虫鱼,都可以成为诗人描摹的对象,都可以寄托诗人的心志。

一首好的咏物诗,总是以其生动的形象和强烈的美感吸引读者,而且有意无意地,或深或浅地透过所咏之物,或流露作者的人生态度,或寄寓美好的理想,或隐含生活的道理。

.由于作者的经历际遇,情趣爱好不同以至对事物观察的角度,认识的深浅不同,同一事物,往往会有不同的感受.例如李商隐在《咏柳》中借秋柳抒发的是壮志未酬的感慨,而曾巩在《咏柳》中借春柳讽刺了得势猖狂的小人。

在高考的诗歌鉴赏题中咏物诗也是很受出题者的亲睐,近全国高考重庆卷选用了《红楼梦》中的两首《咏白海棠》,湖南卷选用了清代张维屏的《新雷》,都是较为典型的咏物诗。

三、示例感悟蝉虞世南垂緌饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

1〕、这首诗歌中所描写蝉有什么特点?〔提示:一只在高树上饮着清露、自在鸣唱的夏蝉。

一草一木总关情(教案)——咏物诗鉴赏教学目标:1、了解咏物类诗歌的特点和表现技巧。

2、掌握鉴赏咏物类诗歌的步骤和常用方法。

教学重点:托物言志的表现手法。

教学难点:语言表达的条理性。

教学过程:一、预习:咏怀八十二首(其七十九)阮籍林中有奇鸟,自言是凤凰。

清朝饮醴泉,日夕栖山冈。

高鸣彻九州,延颈望八荒。

适逢商风①起,羽翼自摧藏。

一去昆仑西,何时复回翔。

但恨处非位,怆悢②使心伤。

[注]①商风:秋风。

②怆悢(liàng):悲伤。

(1)诗中“清朝饮醴泉,日夕栖山冈。

高鸣彻九州,延颈望八荒”四句体现了“凤凰”怎样的品性?(3分)答:参考答案:23、【译文】据说在山间树林中有一种奇异的鸟,自己说是“凤凰”。

清晨醒来喝的是甘甜的泉水,傍晚栖息在高高的山岗上。

它一声高吭的鸣叫可以响彻九州大地,伸长脖子可以远望到最僻远的地方。

此时正值秋风吹起,羽翼就低垂了下来。

一下子就飞到了昆仑山以西,不知要到何时才往回飞。

它只遗憾处身的位置不适合于自己,它的悲伤真的让我伤心难过啊!【参考答案】(1)品行高洁,志向远大,才能出众。

二、讨论归结特点归纳:1、既然咏物,要实写其形态、色泽特征,或写其所处环境,求其“形似”。

[曲尽其妙]2、由物到人,由实到虚,写出精神品格,求其“神似”[不滞于物]3、从整体构思看,托物言志,常用比喻、象征、拟人、对比。

4、从具体描写的方法看,除了正面描写之外,还常用侧面烘托的手法。

三、示例说明,做题步骤咏山泉储光羲山中有流水,借问不知名。

映地为天色,飞空作雨声。

转来深涧满,分出小池平。

恬澹无人见,年年长自清。

(2)这首诗中的“山泉”具有什么品格?诗人借咏山泉表现了怎样的情怀?(2)这首诗在表现山泉天地之声色,具有满涧平池之能的同时,又表现了山泉恬淡自然、清高自守的品格。

诗人借咏山泉表现了淡泊清高、任性自然的情怀。

1、“读清”全诗2、分析物象的外在特征、环境特点和内在品性。

3、联系诗人自身经历和所处社会环境,揣摩诗人所托之情,所言之志。

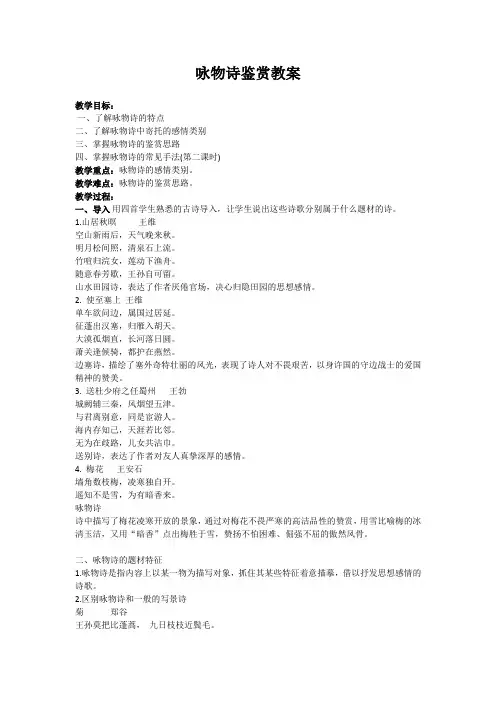

咏物诗鉴赏教案教学目标:一、了解咏物诗的特点二、了解咏物诗中寄托的感情类别三、掌握咏物诗的鉴赏思路四、掌握咏物诗的常见手法(第二课时)教学重点:咏物诗的感情类别。

教学难点:咏物诗的鉴赏思路。

教学过程:一、导入用四首学生熟悉的古诗导入,让学生说出这些诗歌分别属于什么题材的诗。

1.山居秋暝王维空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

山水田园诗,表达了作者厌倦官场,决心归隐田园的思想感情。

2. 使至塞上王维单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

边塞诗,描绘了塞外奇特壮丽的风光,表现了诗人对不畏艰苦,以身许国的守边战士的爱国精神的赞美。

3. 送杜少府之任蜀州王勃城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

送别诗,表达了作者对友人真挚深厚的感情。

4. 梅花王安石墙角数枝梅,凌寒独自开。

遥知不是雪,为有暗香来。

咏物诗诗中描写了梅花凌寒开放的景象,通过对梅花不畏严寒的高洁品性的赞赏,用雪比喻梅的冰清玉洁,又用“暗香”点出梅胜于雪,赞扬不怕困难、倔强不屈的傲然风骨。

二、咏物诗的题材特征1.咏物诗是指内容上以某一物为描写对象,抓住其某些特征着意描摹,借以抒发思想感情的诗歌。

2.区别咏物诗和一般的写景诗菊郑谷王孙莫把比蓬蒿,九日枝枝近鬓毛。

露湿秋香满池岸,由来不羡瓦松高。

菊花的高尚气节作者不求高位、不慕荣利咏物诗饮酒(其五)陶渊明结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

田园风光图热爱大自然,隐逸避世写景诗咏物诗与写景诗的区别1、从描写对象上,咏物诗中只有一个主体描写对象,主要描写此物的特点;而其它的诗中多是由多个景物构成一幅总体的画面,没有主次之分。

2、从手法上,咏物诗是借详细描写物的特征来托物言志;而其它诗中的景物描写是借景抒情。

原创精品教案咏物诗教案第一篇:原创精品教案咏物诗教案咏物诗教学目标:1、了解咏物诗借物抒情,托物言志的特点。

2、学习鉴赏咏物诗的步骤和技巧。

3、体会诗歌中包含的感情,体会“一枝一叶总关情”的生活感悟,并学习如何将自己的情感通过“一枝一叶”表达出来。

教学重点:了解咏物诗借物抒情,托物言志的特点。

教学难点:学习鉴赏咏物诗的步骤和技巧。

教学时数四课时第一课时一、引入,回顾。

1、引入古人很喜欢咏物,仅《全唐诗》已存6021首,初唐504首,盛唐746首,中唐1455首,晚唐3556首。

自然界中的万物,大至山川河岳,小至花鸟虫鱼,都可以成为诗人描摹歌咏的对象。

他们在细致描摹的同时,寄托自己的感情。

——这就产生了咏物类诗歌。

2、回顾(1)小池杨万里泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。

小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

(2)赋得古原草送别白居易(前半是一首很好的咏物诗)离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

远芳侵古道,晴翠接荒城。

又送王孙去,萋萋满别情。

(3)望庐山瀑布李白日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

(4)咏柳贺知章碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出?二月春风似剪刀。

(5)题西林壁苏轼横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

(6)江雪(柳宗元)千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪(7)望岳(杜甫)岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

(8)石灰吟于谦千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

二、如何鉴赏咏物诗1、步骤:(1)意象分析。

欣赏作者对于所咏之物特点的把握和刻画。

(提炼所写物象描写特征的词语,分析物象的外在特征、环境特点。

)(2)情感分析。

把握作者在描摹事物中所寄托的感情。

(要挖掘物象内在品格和精神,抓住物与“志”的契合点,联系诗人自身经历和所处社会环境,揣摩诗人所托之情,所言之志。

“咏物诗鉴赏”公开课教案【教学目标】1.知识与能力:了解咏物诗借物抒情、托物言志的特点。

2.过程与方法:学习鉴赏咏物诗的步骤和技巧。

3.情感态度与价值观:体会诗歌中包含的感情,体会“一枝一叶总关情”的生活感悟。

【教学重点】了解咏物诗借物抒情、托物言志的物点。

【教学难点】学习鉴赏咏物诗的步骤和技巧,提高学生鉴赏诗歌的能力。

【教学方法】诵读法、讲练结合法、方法点拨法【课时安排】1课时【教学过程】一、新课导入(猜诗谜)1.一节复一节,千枝攒万叶。

我自不开花,免撩蜂与蝶。

(打一植物)2.头上红冠不用裁,满身雪白走将来。

生平不敢轻言语,一叫千门万户开。

(打一动物)两首诗分别写的是什么物体?你为什么知道是它呢?——竹子,公鸡正是因为诗抓住了竹子有节,千枝万叶,不开花;公鸡头上有红冠,清晨打鸣这些事物显著的特点,我们知道了所写之物。

这类诗也正是我们今天要学习的新的一类诗——咏物诗。

二、介绍咏物诗1.概念:咏物诗,就是借描写客观的“物”(山川河岳、草木虫鱼等)的特点 (形态、色彩或其所处的环境等)表达诗人的理想、志向、情怀的诗歌。

2.主要写作技巧: 托物言志托物言志:就是诗人把自己的某种理想、人格或感情融于某种具体事物,就是物与志的结合。

所借之物既是作者的理想、旨趣、节操的化身,更是作品主旨和形象的载体。

3.标题的形式标志以物象为题,如《小松》、《子规》形式标志咏(题、赠、赞、赏)+物象,如《咏梅》、《赏牡丹》三、学习《葡萄》原文葡萄韩愈新茎未遍半犹枯,高架支离倒复扶。

若欲满盘堆马乳,莫辞添竹引龙须。

1.作者简介韩愈(公元768年—公元824年),字退之,唐代著名文学家、哲学家、思想家。

祖籍河北昌黎,世称“韩昌黎”,谥号“文”,又称“韩文公”,25岁中进士,后任国子博士、兵部侍郎、吏部侍郎、潮州刺史等职,中间几度被贬。

他是“唐代古文运动”的倡导者,也是唐宋八大家之一。

2.写作背景这首诗是诗人写给好朋友张署的。

诗人于贞元十九年十二月被贬阳山县,当时张署也被贬。

咏物言志诗鉴赏教学设计教学目标】知识与技能:1.了解咏物诗歌的特点。

2.掌握鉴赏咏物诗的方法和答题技巧。

情感态度价值观:体会诗歌中包含的感情,并学习如何将自己的情感通过“一枝一叶”表达出来。

【教学重点和难点】学习鉴赏咏物诗的步骤和技巧。

尝试咏物诗歌的仿写训练。

【教学时数】一课时【教学方法】多媒体课件互动、合作、探究【教学过程】一、导语师:王安石说“古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也”。

古代多少文人墨客借物抒情,借物述志,于咏物中寄情寓兴,赋予所爱之物以深意,于是形成了我国古典诗歌的一道靓丽的风景线-咏物诗。

这节课我们就一起走进咏物诗的殿堂,学习鉴赏咏物诗。

二、初步感知:青灯有味似儿时一一回顾自己熟悉的以自然景物为引用对象的诗。

1、提问:什么是咏物诗?诗人笔下都会咏什么物?试举出一些我们学过的例子或身边的例子。

(要求不说出题目,让同学猜猜描述什么事物?)小结:“很好。

大家都用心去想了。

不难看出,诗人笔下的咏物诗包含了自然界中的万物,大至天地山川,小至花鸟虫鱼,都可以成为诗人描摹歌咏的对象。

”三、学习微课视频的内容,完成四首诗的鉴赏训练题虞世南垂绥饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是借秋风。

1.所咏之物:________________________________________________ _修订:________________________________________________2.特点:______________________________________3.表达的情感:_____________________________________________4.所用的手法;画眉鸟欧阳修百嘴千声随意移,山花红紫树高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

1.所咏之物:________________________________________________ _修订:________________________________________________2.特点:______________________________________3.表达的情感: _______________________________________________4.所用的手小松杜荀鹤自小刺头深草里,而今渐觉出蓬蒿。

某某省海城市牛庄高级中学高二语文《咏物诗鉴赏提纲》教案新人教版一、示例卜算子•咏梅陆游驿外断桥边,寂寞开无主。

已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。

零落成泥辗作尘,只有香如故。

1、诵读解意2、形象分析梅花:环境特点:断桥黄昏,风雨交加,苦寒荒凉。

(环境烘托)自身特点:不与群芳争春,虽然粉身碎骨而此志不渝。

(正面描写)3、作者处境:主战派,仕途坎坷,屡屡受挫。

4、所言之志:以物喻人,隐喻了作者虽遭不幸,前途坎坷,但决不同流合污的高尚节操以虽使粉身碎骨而此志不渝的斗争精神。

5、手法分析:1、托物言志,以物喻人。

2、环境烘托。

二、特点归纳:1、既然咏物,要实写其形态、色泽特征,或写其所处环境,求其“形似”。

[曲尽其妙]2、由物到人,由实到虚,写出精神品格,求其“神似”[不滞于物]3、从整体构思看,托物言志,常用比喻、象征、拟人、对比。

4、从具体描写的方法看,除了正面描写之外,还常用侧面烘托的手法。

三、练习1、白云泉白居易天平山上白云泉,云自无心水自闲。

何必奔冲山下去,更添波浪向人间。

⑴简要分析诗中抒情主人公的形象特点。

⑵本诗在艺术手法上有何突出特点?试简要分析。

2、柳李商隐曾逐东风拂舞筵,乐游春苑断肠天。

如何肯到清秋日,已带斜阳又带蝉。

[注]李商隐青年时就考中进士,朝气蓬勃,充满信心,然而由于党争倾轧,使他长期沉沦下僚。

诗人写此诗时,妻子刚病故,自己又将只身赴蜀,去过那使人厌倦的幕府生涯。

断肠天是指令人销魂的春天⑴试析“曾逐东风拂舞筵”中“逐”字的精妙之处。

⑵试析这首诗对比的表现手法。

⑶诗中表现了诗人怎样的思想感情?3、画眉鸟欧阳修百转千声随意移,山花红紫树高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

⑴前两句写了什么内容?⑵后两句用什么手法来表现作者的思想?4、咏柳曾巩乱条犹未变初黄,倚得东风势便狂。

解把飞花蒙日月,不知天地有清霜。

这首诗题为“咏柳”,实际上托物寓意。

请细加揣摩,分析其寓意。

5、浪花(宋)王寀一江秋水浸寒空,渔笛无端弄晚风。

咏物诗鉴赏教案教学目标1、了解咏物诗的特点。

2、了解咏物类诗歌的特点和写作技巧。

3、掌握鉴赏咏物类诗歌的步骤和常用方法。

教学重点:托物言志的表现手法。

教学难点:语言表达的条理性。

活动一:自主研习(《山园小梅》、《卜算子·咏梅》)咏物诗就是托物言志或借物抒情的诗歌,通过事物的咏叹体现人文思想。

咏物诗中所咏之“物”往往是作者的自况,与诗人的自我形象完全融合在一起,作者在描摹事物中寄托了一定的感情。

在诗中作者或流露出作者的人生态度,或寄寓美好的愿望,或包涵生活的哲理,或表现作者的生活情趣。

预习导学知人论世,了解相关知识。

这是陆游一首咏梅的词,其实也是陆游自己的咏怀之作。

上片写梅花的遭遇:它植根的地方,是荒凉的驿亭外面,断桥旁边。

驿亭是古代传递公文的人和行旅中途歇息的处所。

加上黄昏时候的风风雨雨,这环境被渲染得多么冷落凄凉!写梅花的遭遇,也是作者自写被排挤的政治遭遇。

下片写梅花的品格:一任百花嫉妒,我却无意与它们争春斗艳。

即使凋零飘落,成泥成尘,我依旧保持着清香。

末两句即是《离骚》“不吾知其亦已兮,苟余情其信芳”,“虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩”的精神。

比王安石咏杏:“纵被东风吹作雪,绝胜南陌碾成尘”之句用意更深沉。

陆游一生的政治生涯:早年参加考试被荐送第一,为秦桧所嫉;孝宗时又为龙大渊、曾觌一群小人所排挤;在四川王炎幕府时要经略中原,又见扼于统治集团,不得遂其志;晚年赞成韩侂胄北伐,韩侂胄失败后被诬陷。

我们读他这首词,联系他的政治遭遇,可以看出它是他的身世的缩影。

词中所写的梅花是他高洁的品格的化身。

唐宋文人尊重梅花的品格,与六朝文人不同。

但是象林和靖所写的“暗香、疏影”等名句,都只是高人、隐士的情怀;虽然也有一些作家借梅花自写品格的,但也只能说:“原没春风情性,如何共,海棠说。

”(南宋肃泰来《霜天晓角·咏梅》)这只是陆游词“无意苦争春,一任群芳妒”的一面。

陆游的友人陈亮有四句梅花诗说:“一朵忽先变,百花皆后香。

咏物诗教学案(教师用)第一篇:咏物诗教学案(教师用)27中高三语文备课组诗歌鉴赏复习专题系列四咏物诗咏物诗鉴赏教学案教学目标:1、了解咏物类诗歌的特点和写作技巧。

2、掌握鉴赏咏物类诗歌的步骤和常用方法。

一、名句填空1、似花还似非花,也无人惜从教坠。

抛家傍路,思量却是,无情有思。

梦随风万里,寻郎去处,又还被、莺呼起。

不恨此花飞尽,恨西园、落红难缀。

晓来雨过,遗踪何在?一池萍碎。

春色三分。

细看来。

苏轼《水龙吟次韵章质夫杨花词》2、,惊起却回头,有恨无人省。

苏轼《卜算子黄州定慧院寓居作》3、驿外断桥边,寂寞开无主,已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。

________,只有香如故。

陆游《卜算子·咏梅》4、众芳摇落独暄妍,占尽风情向小园。

霜禽欲下先偷眼,粉蝶如知合断魂。

幸有微吟可相狎,不须檀板共金樽。

林逋《山园小梅》5、咬定青山不放松,立根原在破岩中。

郑燮《竹石》6、千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉身碎骨浑不怕,于谦《石灰吟》以上几首词都属于,咏物诗就是托物言志或借物抒情的诗歌,它是借自然界中的万物寄托诗人自己的感情。

在诗人笔下,花鸟草虫皆有品,一花一木皆关情,咏物诗中所咏之“物”往往是作者的自况,与诗人的自我形象完全融合在一起,作者在描摹事物中寄托了一定的感情。

在诗中作者或流露出作者的人生态度,或寄寓美好的愿望,或包涵生活的哲理,或表现作者的生活情趣。

二、咏物诗中常见意象植物:松、竹、梅、菊、莲、杨花、兰;动物:蝉、蜂、雁、杜鹃、凤凰等此外还有山泉、瀑布、石灰等。

三、咏物诗常见的思想感情1、表达自己不与世俗同流合污高尚的节操;2、不慕富贵、淡泊闲适的情怀;3、抒发自己孤独无奈的苦闷心情和报国无门的悲伤情怀;4、表达坚贞高洁,不怕打击挫折的情操。

……四、咏物诗中常见表现手法海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚(1)、从整体构思看,表现手法:托物言志;常用修辞:比喻、象征、拟人、对比。