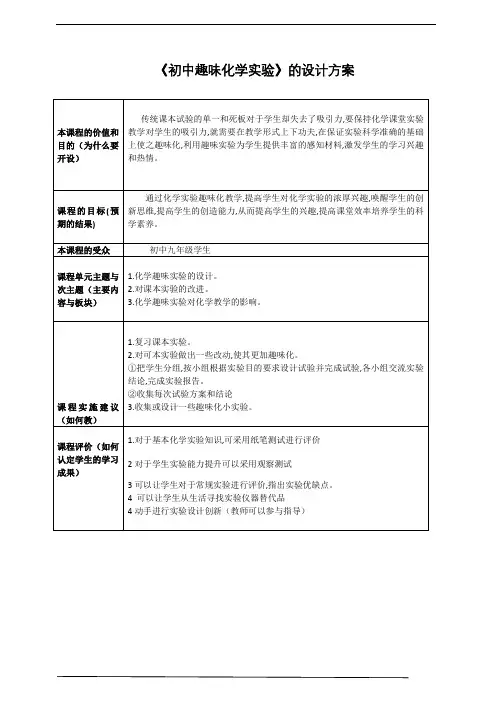

校本课程(趣味化学史)

- 格式:doc

- 大小:137.00 KB

- 文档页数:42

化学----化学校本课程教材(趣味化学实验)趣味化学实验》是一本化学校本课程教材,旨在为高一新生提供十个课时的实验内容,让学生更加深入地了解化学在日常生活中的应用。

课程包含了多个有趣的实验,例如胶冻燃烧、无水冰袋、消字密无痕、水下百花开等,这些实验不仅可以帮助学生巩固化学知识,还能提高研究兴趣和热情,丰富课外生活,锻炼动手能力,最终增进化学科学素养。

课程内容主要包括背景知识、实验原理、实验用品、实验步骤、问题思考、相关以及扩展实验等几个部分。

学生可以通过这些内容了解化学的基本知识和实验操作方法。

课程目标主要包括知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个方面。

学生需要掌握化学知识,如卤素、物质的量浓度等,能够处理生活中的简单化学问题;了解各类食物主要成分的营养作用,以及可能的特征反应;认识化学科学的发展在生活实际中的不可或缺的贡献,逐步建立科学的世界观。

教学方法采用开放式的教学方式,让学生分成小组,独立自主完成实验操作,指导学生运用知识,熟练操作,培养学生处理和获取有用信息的能力。

同时也培养学生的合作意识和语言表达能力。

教师会创设问题的真实情景,采用问题驱动、角色扮演等形式引导学生正确理解课堂内容,并能辩证地从正反两方面来正确地看待问题。

本课程将通过模拟酸雨腐蚀岩石的过程,让学生了解酸雨的危害,并探究其成因。

首先,我们介绍了酸雨的定义和成因,引导学生了解酸雨对环境和人类的危害。

接着,我们介绍了实验所需的药品和仪器,并详细讲解实验步骤。

学生需要使用玻璃棒、烧杯、镊子、量筒和胶头滴管等实验仪器,使用蒸馏水、98%的硫酸和大理石(主要成分为CaCO3)等实验药品进行实验。

在实验过程中,学生需要注意实验的安全性,并在实验完成后整理实验台,并完成课内思考题,作出自我评价。

趣味化学实验二:自制酸碱指示剂背景资料:酸碱指示剂是一种可以用来检测物质酸碱性质的化学试剂。

常见的酸碱指示剂有苏丹红、酚酞、甲基橙等。

不同的酸碱指示剂在不同的pH值下呈现不同的颜色,因此可以用来判断物质的酸碱性质。

趣味化学动初中化学教案

教学目标:

1. 了解化学的基本概念和原理;

2. 培养学生的实验能力和动手能力;

3. 激发学生对化学的兴趣和好奇心。

教学重点:

1. 化学的基本概念;

2. 化学实验的操作技巧;

3. 化学实验的安全意识。

教学内容:

1. 什么是化学?

2. 化学实验室常见仪器及其用途;

3. 通过趣味实验探索化学原理。

教学过程:

1. 通过简单的实例引发学生对化学的兴趣,让学生猜测实验结果;

2. 展示化学实验室常见仪器,介绍仪器的用途和操作方法;

3. 带领学生进行趣味实验,如酸碱反应、气体生成实验等,让学生亲自动手操作,并观察实验结果;

4. 引导学生总结实验过程中的化学原理,加深对化学概念的理解。

教学资源:

1. 实验器材:试剂瓶、酸碱溶液、玻璃棒等;

2. 实验指导书:包含实验步骤和原理解析的书籍。

教学评估:

1. 每个学生完成实验后,口头描述实验过程和结论;

2. 成绩考核:观察学生在实验中的表现和对化学概念的理解程度。

教学反思:

1. 教学中要注重实验安全,保证学生的人身安全;

2. 鼓励学生提出问题,引导学生思考,促进学生对化学的深入了解和研究。

高中趣味化学选修课教案

适用年级:高中

课程目标:

1. 培养学生对化学的兴趣和热爱,提高他们的学习动力和学习效率;

2. 帮助学生了解化学在日常生活中的应用和意义;

3. 培养学生的实验操作能力和分析思维能力。

教学内容:

1. 化学实验的基础知识和技巧;

2. 化学在日常生活中的应用;

3. 化学知识与趣味科普。

教学方式:

1. 理论课以课堂讨论、小组讨论为主,引导学生主动参与课堂;

2. 实验课以实验操作和数据分析为主,培养学生的实验技能和分析思维。

教学评价:

1. 平时表现(包括参与度、作业完成情况等)占比20%;

2. 考试成绩占比30%;

3. 实验成绩占比30%;

4. 课堂表现(包括讨论质量、反馈等)占比20%。

教学安排:

每周两节课,一节理论课,一节实验课。

教学方法:

1. 理论课:通过案例、故事等形式介绍化学知识,引发学生的兴趣;

2. 实验课:通过实验操作让学生亲身体验化学的魅力,培养其实验技能和分析能力。

课程教案:

第一周:

理论课内容:化学基础知识介绍

实验课内容:化学实验基础技能培训

第二周:

理论课内容:化学在日常生活中的应用

实验课内容:酸碱中和实验

第三周:

理论课内容:化学知识与趣味科普

实验课内容:化学实验操作技巧训练

......

通过本课程的学习,希望能够激发学生对化学的兴趣,提高其学习动力和学习效果,培养其实验操作能力和分析思维能力,为其今后的学习和发展打下坚实的基础。

愿学生在本课程中收获知识、收获快乐,开启对化学的探索之旅!。

高中化学史校本教案

教学内容:化学史

教学目标:

1. 了解化学史的发展阶段和重要人物;

2. 掌握化学史中的重要实验和发现;

3. 能够分析化学史中的重要事件和转折点。

教学重点和难点:

重点:化学史的发展阶段和重要实验;

难点:化学史中的事件和转折点的分析。

教学过程:

一、导入(5分钟)

通过谈论化学在学生日常生活中的重要性,引出化学史的重要性。

二、展开(30分钟)

1. 古代化学:介绍古代化学的发展,如古代文明中的化学实践和理论。

2. 中世纪化学:介绍中世纪时期的化学成就,如炼金术、草药医学等。

3. 近代化学:介绍近代化学的发展,如拉瓦锡、达尔文等的工作。

三、总结(10分钟)

结合化学史中的重要事件和转折点,让学生总结化学史的发展脉络。

四、讨论(10分钟)

讨论化学史对当代化学科学的影响和启示,启发学生对化学科学的思考。

五、作业(5分钟)

布置作业:让学生选择一个化学史中的重要人物或实验,写一份短文进行介绍。

教学反思:

通过本课的教学,学生能够对化学史有一个整体性的了解,并能够应用化学史中的知识分析当代化学科学。

在教学中,教师应引导学生从历史转折点中发现化学科学的发展规律,培养学生对化学科学的兴趣和热爱。

银杏工作室逍林中学校本开发 ·趣味化学实验· ****************趣味化学实验化学组编著本册主编:罗余凌 逍林中学校本课程教材编写委员会策划制作《逍林中学校本课程系列教材》——《趣味化学实验》本册主编:罗余凌封面设计:罗余凌◆内部交流使用◆★逍林中学校本开发·趣味化学实验·前言化学校本课程《趣味化学实验》,主要针对高中学生开设,共开设9+1个趣味实验,涵盖了贴近学生生活以及现实所学内容的简单实验,以让学生更多了解化学在生活中的应用。

每个课时内容大致分为:背景知识、实验原理、实验用品、实验步骤、问题思考、相关以及扩展实验,课堂评价几大部分。

本课程的内容基于学生已有的知识结构,利用学生熟悉的身边资源(如食物以及容器等)培养学生的学习兴趣,以及提高学生的综合素质。

每一节内容都包括背景知识介绍,实验原理、操作说明,细则指导。

以及课堂思考题和课堂评价(包括学生自我评价、仪器整理、教师评价三项内容)几大板块内容。

前后课时之间还通过“前节知识巩固”板块进行衔接。

部分章节还备有课后家庭小实验选作,满足学生继续学习的求知愿望。

通过本课程的实施,能让每个学生根据不同发展需要,让学生经历探究过程,参与观察、思考、讨论,时刻让他们保留成功的欲望,享受成功★逍林中学校本开发·趣味化学实验·的乐趣,以获得理解能力和深层次的情感体验,激发学生学习化学的浓厚兴趣,培养学生的创新精神和实践能力,帮助学生认识化学与人类生活的密切关系,关注人类面临的化学问题,培养学生的社会责任感和参与意识。

目录化学实验发展史概述(配视频) (1)趣味化学实验一玻棒点灯、黑龙攀柱 (9)趣味化学实验二模拟酸雨腐蚀岩石的过程 (12)趣味化学实验三化学“冰箱”与冰袋 (15)趣味化学实验四水下公园 (17)趣味化学实验五硫素三形 (19)趣味化学实验六海带中碘的提取和检验 (21)趣味化学实验七研究电池 (24)趣味化学实验八制作水果电池 (27)趣味化学实验九牙膏中某些成分的检验 (29)超级能源——奇妙的可燃冰 (32)★逍林中学校本开发 ·趣味化学实验·- 1-化学实验发展史概述化学实验是化学科学赖以产生和发展的基础,从其发展过程来看,大致经过了早期化学实验、近代化学实验和现代化学实验等三个发展时期。

初中趣味化学现象教案教学目标:1. 了解化学现象在日常生活中的应用。

2. 培养学生对化学的兴趣和好奇心。

3. 提高学生的观察和实验能力。

教学准备:1. 实验用品:小瓶子、小纸片、食醋、小苏打粉、食用色素等。

2. PPT资料:介绍化学反应原理及实验步骤。

3. 活动准备:班级分组进行化学反应实验。

教学过程:一、引入教师通过展示PPT资料,引导学生了解化学反应的基本原理,并激发学生对化学现象的兴趣。

二、实验演示1. 分组实验:老师将学生分成若干组,每组分发实验用品,并按照PPT上的步骤进行实验演示。

学生可以自己操作,观察反应过程。

2. 实验现象:让学生观察实验现象,记录实验结果并尝试解释现象发生的原因。

三、讨论与总结1. 小组讨论:学生在小组内讨论实验现象及原理,分享自己的观察和理解。

2. 整合总结:老师带领学生整合各组的讨论内容,总结化学反应的基本原理和实验现象。

四、拓展延伸老师引导学生思考化学反应在日常生活中的应用,并鼓励学生自行开展化学实验,探索更多有趣的现象。

五、反馈评价课堂结束后,老师可组织学生进行互相评价,分享实验心得及体会,进一步激发学生对化学的兴趣。

六、作业布置老师布置作业:让学生通过网络搜索或书本查阅,自选一个化学现象进行研究,并撰写一篇综述性文章。

教学反思:1. 在教学过程中,要注意引导学生关注实验细节,培养他们的观察和实验能力。

2. 要注重学生的实践操作能力,在实验演示中让学生亲自动手操作,提高他们的化学实验技能。

3. 在总结部分要引导学生思考更深层次的问题,拓展化学领域的知识。

4. 要根据学生的实际情况调整教学内容和方法,确保教学效果最大化。

人教版趣味化学教案初中

教学目标:

1. 学生能够通过趣味实验,培养对化学的兴趣和热情。

2. 学生能够了解实验原理,并能够正确操作实验步骤。

3. 学生能够通过实验结果,加深对化学知识的理解和记忆。

教学重点和难点:

重点:趣味实验的操作和实验原理的讲解。

难点:实验结果的解析和化学反应的理解。

教学准备:

1. 实验器材:烧杯、试管、试剂等。

2. 实验原料:氢氧化钠溶液、氯化铁溶液等。

3. 实验步骤:详细制定实验步骤和注意事项。

教学过程:

1. 导入:通过介绍实验内容和目的,引起学生对实验的兴趣。

2. 实验操作:学生按照实验步骤进行操作,并记录实验过程和结果。

3. 实验讲解:老师进行实验结果的解析和化学反应的讲解。

4. 实验总结:学生总结实验结果,对实验过程和结果进行讨论。

5. 课堂练习:针对实验内容,进行相关的课堂练习,巩固知识点。

教学反思:

通过本节课的趣味实验,学生对化学知识有了更深入的了解,并且培养了实验操作的能力和实验结果的分析能力。

通过趣味化学实验,让学生更加喜欢化学这门学科,并且能够更好地掌握知识点。

趣味初中化学实验教案

实验目的:通过本实验,使学生了解颜色变化的化学反应原理,培养学生动手能力和实验

观察能力。

实验材料:

- 紫薯

- 小刀

- 磨具

- 水杯

- 水

- 勺子

实验步骤:

1. 将紫薯洗净,用小刀切成小块放入磨具中磨成泥状。

2. 将磨好的紫薯泥放入水杯中。

3. 加入适量的水,搅拌均匀。

4. 用勺子将混合物均匀搅拌,观察水杯中的颜色。

实验原理:

紫薯中含有一种叫花青素的化合物,它在中性或微弱碱性环境下呈现为紫色,但在酸性环

境下会变成红色。

当我们将磨好的紫薯泥溶解在水中时,由于酸碱性的影响,颜色会发生

变化,使水杯中的颜色发生变化。

实验结果分析:

当我们将磨好的紫薯泥放入水杯中,加入适量水后搅拌,水杯中的颜色会由紫色变成红色。

这是因为紫薯泥中的花青素受到酸性环境的影响而发生变化。

注意事项:

1. 实验过程中要小心使用小刀和磨具,避免意外伤害。

2. 实验结束后要注意清洗实验器材,保持实验台面整洁。

拓展实验:

学生可以尝试在不同浓度的醋液中溶解紫薯泥,观察颜色的变化规律。

总结:

通过本实验,学生能够深入了解颜色变化的化学原理,培养实验观察和动手能力,激发他们对化学实验的兴趣和热情。

愿学生们在化学学习中获得更多的乐趣!。

初中《化学》校本课程教材趣味化学实验一:制作“叶脉书签”制作原理:叶片的叶肉部分容易腐烂降解,而叶脉非常坚韧,能构成各种形状,如网状、扇形、弧形等结构,以支持叶片。

选取具网状脉的植物叶片,用氢氧化钠等碱溶液加热煮沸,可以水解掉叶肉等部分,仅剩下网状脉,再利用过氧化氢的强氧化性将叶脉漂白,一件精美的叶脉书签便制作成功了。

工具材料:1.5-10%的氢氧化钠溶液,5%的过氧化氢溶液;2.电热套、烧杯、瓷盘、旧牙刷、镊子、水彩色;3.采摘新鲜的具网状脉的植物叶子,如白玉兰、杨树、白蜡等。

制作步骤:1.实验前采摘新鲜的树叶(以白玉兰叶为佳),落叶也可选用,应注意采摘树叶时要爱护植物;2.将采摘来的树叶放入烧杯中,加入5-10%的氢氧化钠溶液,用电热套加热煮沸,直至叶肉部分完全水解掉,只剩下叶脉;3.用镊子取出叶脉,放入瓷盘中,加入5%的过氧化氢溶液,用旧牙刷轻轻刷洗,直至漂白;4.用水彩色在叶脉上涂上个人喜欢的颜色,制作成书签形状即可。

趣味化学实验二:模拟酸雨对岩石的腐蚀过程酸雨是指pH小于5.6的降水。

这个数值是蒸馏水和大气中的二氧化碳达到溶解平衡时的酸度。

酸雨主要由人类活动排放的硫氧化物和氮氧化物等物质形成,这些物质大量扩散至大气层与水蒸气结合形成。

酸雨的危害是多方面的,它可以溶解土壤和岩石中的重金属,流入河川或湖泊,严重时会导致鱼类大量死亡。

酸雨还会影响水生植物和以酸化水质灌溉的农作物,因为它会导致累积有毒金属,这些金属通过食物链进入人体,对人类健康造成影响。

此外,酸雨还会腐蚀建筑物、公共设施、古迹和金属物质,造成人类经济、财物及文化遗产的损失。

实验药品:蒸馏水、10%的硫酸和大理石(主要成分为CaCO3)。

实验仪器:玻璃棒、烧杯、镊子、量筒和胶头滴管。

实验步骤:1.用量筒取50mL的硫酸溶液,将大小适中的大理石块用镊子夹住,小心地投入稀硫酸中,观察大理石表面的现象。

2.再取50mL的硫酸溶液,用胶头滴管一滴一滴地滴加到大理石的表面,观察实验现象。

高中趣味化学活动教案模板

课时:1个课时

适用年级:高中

教学目标:

1. 通过本次活动,让学生了解化学的趣味性和实用性;

2. 激发学生对化学的兴趣,培养他们探索化学世界的乐趣;

3. 提高学生的团队合作能力和实验操作能力。

教学内容:

1. 化学反应的趣味性实验;

2. 化学实验室安全知识;

3. 化学实验过程的团队合作。

教学准备:

1. 实验器材:试管、试管架、滴管等;

2. 化学试剂:氢氧化钠、盐酸等;

3. 化学实验操作步骤的制作;

4. 安全注意事项的准备。

教学步骤:

1. 介绍本次活动的主题和目的,激发学生对化学的兴趣和好奇心;

2. 分组进行实验操作,学生根据指导操作步骤进行实验;

3. 观察化学反应过程,让学生在实验中感受化学的魅力;

4. 讨论实验结果,引导学生思考反应的原理和应用;

5. 总结本次实验,强调化学实验室安全知识和团队合作的重要性。

教学评估:

1. 观察学生实验操作的情况,评估他们的实验操作能力;

2. 通过学生讨论和总结,评估学生对化学反应原理和应用的理解。

拓展延伸:

1. 鼓励学生在课后自行探索更多有趣的化学实验;

2. 组织化学科普知识竞赛,激发学生对化学的热爱;

3. 鼓励学生关注化学在生活中的应用,培养他们的实践能力和创新意识。

教学反思:

本次活动旨在通过趣味化学实验让学生感受化学的魅力,提高他们对化学的兴趣和认识。

在今后的教学中,需要进一步引导学生深入学习化学知识,开拓他们的视野,培养他们的创新精神和实践能力。

验》完整版contents •课程介绍与目标•实验室安全与基本操作•无机化学实验•有机化学实验•分析化学实验•创新性趣味实验设计与实践•课程总结与拓展延伸目录01课程介绍与目标《趣味化学实验》课程背景适应新时代化学教育需求当前化学教育注重实践与应用,本课程通过趣味化学实验,激发学生对化学的兴趣和好奇心。

弥补传统化学教学不足传统化学教学往往重理论轻实践,本课程通过实验的方式,帮助学生更好地理解和掌握化学知识。

培养学生实践与创新能力本课程通过实验设计和操作,培养学生的实践能力和创新思维,为未来的学习和工作打下基础。

教学目标与任务通过实验,使学生掌握基本的化学知识和实验技能。

培养学生的观察能力、实验操作能力、分析能力和解决问题的能力。

激发学生对化学的兴趣和热爱,培养学生的科学精神和创新意识。

设计并完成一系列趣味化学实验,撰写实验报告,进行课堂展示和交流。

知识目标能力目标情感目标任务本教材包括多个趣味化学实验,涉及物质性质、化学反应、化学分析等方面。

内容概述重点与难点教材结构重点在于实验操作和结果分析,难点在于实验设计和数据处理。

包括实验指导、实验原理、实验步骤、实验结果与讨论等部分,方便学生进行实验和学习。

030201教材内容与结构02实验室安全与基本操作实验室安全规则及应急处理实验室安全规则进入实验室前需了解并遵守实验室的各项安全规定,如穿戴实验服、禁止饮食、注意用电安全等。

应急处理措施熟悉实验室常见事故的应急处理方法,如火灾、触电、化学品泄漏等,掌握相应的急救措施和逃生方法。

常见化学仪器使用与保养常见化学仪器介绍了解并掌握常见化学仪器的名称、用途和使用方法,如烧杯、试管、滴定管、容量瓶等。

仪器保养与维护学习如何正确清洗、干燥和存放化学仪器,以延长其使用寿命并确保实验结果的准确性。

明确实验目的、步骤和所需试剂与仪器,做好实验前的准备工作。

实验前准备遵循实验步骤,正确使用化学试剂和仪器,注意实验过程中的安全事项。

初中化学趣味活动教案

教学目标:

1. 知识目标:了解酸碱指示剂的原理和变色规律。

2. 能力目标:培养学生观察、实验设计和分析实验结果的能力。

3. 情感目标:培养学生对化学实验的兴趣。

活动准备:

1. 酸碱指示剂(如溴甲酚绿、酚酞等)

2. 酸碱溶液(盐酸、氢氧化钠等)

3. 试管、滴管、玻璃棒等实验用具

4. 实验记录表格

活动步骤:

1. 导入:通过介绍酸碱指示剂在酸碱溶液中的颜色变化引起的原理,引起学生对魔法变色实验的兴趣。

2. 实验操作:将若干种酸碱指示剂滴在不同的酸碱溶液中,观察颜色的变化并记录在实验记录表格上。

3. 分析讨论:让学生分析实验结果,讨论不同酸碱指示剂在不同溶液中的变色规律。

4. 总结:引导学生总结酸碱指示剂的作用和原理,并对实验结果进行归纳和总结。

5. 拓展应用:让学生设计自己的变色实验,并分享自己的实验设计和结果。

活动评价:

1. 学生是否能准确观察和记录实验结果。

2. 学生是否能正确分析实验结果并进行总结。

3. 学生是否能独立设计变色实验,并对实验结果进行讨论和分享。

拓展延伸:

1. 使用不同的酸碱指示剂和溶液进行变色实验,比较它们的变色规律。

2. 探究不同溶液浓度对酸碱指示剂变色的影响。

3. 制作一个“魔法变色瓶”,让学生在家里进行变色实验并展示给家人。

For personal use only in study and research; not for commercial use趣味化学实验化学组编著《逍林中学校本课程系列教材》——《趣味化学实验》本册主编:罗余凌封面设计:罗余凌前言化学校本课程《趣味化学实验》,主要针对高中学生开设,共开设9+1个趣味实验,涵盖了贴近学生生活以及现实所学内容的简单实验,以让学生更多了解化学在生活中的应用。

每个课时内容大致分为:背景知识、实验原理、实验用品、实验步骤、问题思考、相关以及扩展实验,课堂评价几大部分。

本课程的内容基于学生已有的知识结构,利用学生熟悉的身边资源(如食物以及容器等)培养学生的学习兴趣,以及提高学生的综合素质。

每一节内容都包括背景知识介绍,实验原理、操作说明,细则指导。

以及课堂思考题和课堂评价(包括学生自我评价、仪器整理、教师评价三项内容)几大板块内容。

前后课时之间还通过“前节知识巩固”板块进行衔接。

部分章节还备有课后家庭小实验选作,满足学生继续学习的求知愿望。

通过本课程的实施,能让每个学生根据不同发展需要,让学生经历探究过程,参与观察、思考、讨论,时刻让他们保留成功的欲望,享受成功的乐趣,以获得理解能力和深层次的情感体验,激发学生学习化学的浓厚兴趣,培养学生的创新精神和实践能力,帮助学生认识化学与人类生活的密切关系,关注人类面临的化学问题,培养学生的社会责任感和参与意识。

目录化学实验发展史概述(配视频) (1)趣味化学实验一玻棒点灯、黑龙攀柱 (9)趣味化学实验二模拟酸雨腐蚀岩石的过程 (12)趣味化学实验三化学“冰箱”与冰袋 (15)趣味化学实验四水下公园 (17)趣味化学实验五硫素三形 (19)趣味化学实验六海带中碘的提取和检验 (21)趣味化学实验七研究电池 (24)趣味化学实验八制作水果电池 (27)趣味化学实验九牙膏中某些成分的检验 (29)超级能源——奇妙的可燃冰 (32)化学实验发展史概述化学实验是化学科学赖以产生和发展的基础,从其发展过程来看,大致经过了早期化学实验、近代化学实验和现代化学实验等三个发展时期。

校本课程趣味化学史第1课贝采利乌斯的“恶作剧”一天,被誉为瑞典化学泰斗的贝采利乌斯神采奕奕地站在讲台前,向新人学的大学生们介绍实验观察的重要性。

“同学们,化学是一门以实验为基础的学科。

没有卓越的实验观察力,就无法研究化学。

有些同学想当化学家,却又不愿意在这方面下功夫,……”“老师,观察实验难道比走钢丝还难吗?”一个学生有点不服气,打断了他还不太熟悉的贝采和乌斯教授的讲话,“您可以考一考我们,看看我们将来配不配当一名化学家。

”教授沉思了一下。

答应了这个要求。

他把一只只盛有溶液的试剂瓶发给在座的学生,然后说道。

贝采利乌斯“我这里的一瓶溶液和大家面前放的那瓶完全一样.都是几经煮沸的无毒溶液。

一会儿,我要求大家模仿我所用的方法来鉴别一下,这是一种什么样的溶液。

”说完,教授把手指伸进试剂瓶的溶液里,然后将手指拿出来并用舌头舔了一下。

通过教授的神态,大家猜想这溶液或是甜的,或是咸的,至少是没有什么味道的。

随着教授一声令下,“考试”开始了。

为了能最先报出鉴定结果以证实自己的实验能力,学生们争先恐后地把手指伸进试剂瓶里,并迫不及待地尝了一下。

“啊!怎么这么苦”“苦死了!苦死了!”尝了溶液的味道后,学生们个个哭丧着脸大声地埋怨着。

一个学生甚至有点恼火了:“老师,尝了这么苦的溶液。

您为什么装得若无其事呢?”“我真的尝了吗?”贝采利乌斯边笑边向他的学生们问道。

咦!明明看着教授把手指放到了舌头上。

怎么能说没尝呢?大家一时摸不着头脑。

聪明的读者,你知道贝采利乌斯的“恶作剧”是怎么“演”的吗?第2课稀有气体的发现第三位小数的疑问英国剑桥大学教授雷利对气体的密度特别感兴趣,从1882年开始陆续测定起各种气体的密度来。

他做事历来十分严谨、一丝不苟,因此在测定每种气体的密度时,总是通过不同的途径取得这种气体,并对其密度反复测量,以尽量减少误差。

气体的密度一个个测了出来。

但在测定氮气密度时,他却遇到了一件令人费解的事。

他把空气通过烧得通红的装满铜屑的管子除去氧气,然后又通过一只只“化学搜捕器”除去二氧化碳和水蒸气,最后得到了氮气。

然后在00C、1大气压的条件下,一次又一次地测量所得氮气的密度,其结果皆为1.2572克/升。

像对待其它气体一样,他又用另一种方法——分解氨气获得氮气,并测定所得氮气的密度,但其结果却是1.2505克/升。

都是氮气的密度,为什么在小数点后第三位上却出现了差异?雷利双眉紧蹙,思索着产生这0.0067克差异的原因。

“这种误差可能是某一步实验操作出现了疏忽造成的。

”于是他认真地检查了实验装置,并一遍又一遍地重复着实验,结果还是如此。

“也许是用分解氨气的方法制得的氮气里混有氢气,所以密度才小了一点。

”为此,他又改用其它含氮物质,分别从笑气(一氧化二氮)、一氧化氮、尿素等物质制取氮气,结果仍然差那么一丁点儿。

这0.0067克的差异把雷利折腾了2年,甚至弄得他彻夜难眠,但他一直不能忽略这微乎其微的差异,不愿使自已的判断有丝毫的草率。

终于,雷利在其他科学家的协助下揭开了其中的秘密,并完成了一个震惊科学界的重大发现!说说看,通过这第三位小数的疑问,雷利等科学家发现了什么?第3课光谱的应用太阳元素现在问大家,光辉灿烂的太阳是用什么组成的?有的同学也许会脱口而出,圆满地做出回答。

但在过去,这可一直是个谜。

太阳离地球有1.5亿公里之遥,它的表面温度又有55000C之高,人根本就无法接近它。

既然这样,又怎么去探讨太阳的组成呢?不过,照射到地球上的阳光倒是太阳发来的一种“密码”,它给我们带来了太阳的信息。

关键是怎样识译这些“密码”,弄清太阳的信息。

1859年德国化学家本生和物理学家基尔霍夫创制了分光镜,给太阳光“密码”的识译带来了希望。

他们发现。

不同的元素在高温下会发出不同颜色的光;光通过分光镜就分解了,并在镜后的屏幕上形成特定的彩色线条。

例如,钠蒸气总是产生两条紧靠在一起的黄色线条。

反过来说,只要通过分光镜看到了这两条黄色线条,就证明发光的物质中一定含有钠元素。

用这种方法,人们终于知道太阳大气中有60多种元素。

且最多的是氢元素。

1868年8月18日,对天文学家和研究太阳的学者来说是一个好日子,因为这一天将出现一次几载难逢的日全食。

这时,太阳光不太耀眼。

人们利用肉眼,就可以观察到太阳表面喷射的火舌。

不过。

这次日全食只能在印度看到。

毕生从事太阳研究的法国天文学家儒尔·冉逊不远万里赶到印度东海岸的广都尔城,去进行一次难得的几分钟的观察。

日全食开始了。

太阳被月亮遮住,从黑色月亮的背面喷射出太阳的红色火舌,那情景美丽极了。

冉逊无心顾及这一切,他把分光镜对准了太阳,仔细观察着屏幕上出现的彩色线条。

在那彩虹似的线条中,一条橙黄色的线条吸引住冉逊。

这可是过去从未见过的线条呀!次日凌晨。

他再次把分光镜对向刚刚升起的太阳,橙黄色线条又顽皮地出现了。

“它是怎样产生的呢?”冉逊苦苦地思索着。

1868年10月26日,巴黎科学院同时收到两封来信。

一封是冉逊写的,另一封是英国的天文学家洛克耶写的。

信中所谈之事竟完全相同,这使正在举行的巴黎科学院会议的与会代表们大为震惊。

就这样,一种新元素诞生了,它被称为“氦”——希腊文里是太阳的意思。

这种元素是至今唯一不是在地球上首先发现的元素。

第4课碘的发现偶然发现的元素19世纪初,法国的拿破仑发动了一场大战,战火烧遍了整个欧洲。

战争需要大量的黑火药。

用于制造这种火药的硫磺和炭粉并不稀罕。

而硝酸钾就来之不易了。

于是,化学家、火药商们便研究起硝酸钾的制取来,以便生产更多的黑火药。

研究结果表明,海边漂浮起来的海藻,晒干烧成灰后,用水浸泡便可提取出硝酸钾。

法国的火药商兼化学家库尔特瓦也参加了制取硝酸钾的行列,而且用同样的原料得到的硝酸钾总比别人多。

但他并没有为此而沾沾自喜。

经过一段思索,他渐渐地把注意力转向浸泡海藻灰后倒掉的废水上,心想:“说不定这废水里还有宝贝呢!”一天,库尔特瓦在家中简陋的实验室里做实验。

一只淘气的小花猫在一旁跳来蹦去。

忽然,有两只瓶子被小花猫碰倒了。

瓶子里分别装着的海藻灰溶液和浓硫酸流了一地。

库尔特瓦正要“处置”心爱的小花猫,却被眼前的奇异现象吸引住了,流了一地的混合液体冒出一种有难闻气味但却十分美丽的紫色蒸气,蒸气冷凝后并不形成液体,却变成紫黑色的带有金属光泽的晶体。

没想到小花猫竟干出这么一番“事业”:库尔特瓦根据这一奇特现象,在自己的小实验室里又做了许多实验,终于弄明白了这种紫色气体是由一种未被发现的元素组成的。

后来,科学界朋友的鉴定也证实了这一点。

库尔特瓦高兴极了,对那只淘气的小花猫也就更疼爱了。

那么,小花猫帮助库尔特瓦发现的究竟是什么元素呢?第5课碲和硒的发现“地球”和“月亮”元素碲的拉丁文原意是“地球”,元素硒的拉丁文原意是“月亮”。

这两种元素真有点像孪生姊妹,它们的发现也颇为有趣。

18世纪的后半叶,人们在奥地利的七座山发现了一种奇异的浅蓝色矿石。

不少人推测这种矿石里含有金子,便把它叫做“奇异金”、“可疑金”。

1782年,采矿工程师牟勒从这种矿石里提取出一种貌似“金属”的熔块。

左看右看,不像是金子,倒像一块金属锑。

可进一步的分析研究,又否定了是金属锑的看法。

究竟是一种什么物质呢?他实在拿不准,便求教于著名的瑞典化学家贝格曼教授。

可惜他带去的样品太少了,贝格曼也只能证明它不是锑,而无法拿出更明确的结论。

一个还有“一步之遥”的发现,就这样被搁下了。

一搁就是15年,在这15年中没有任何人提起过牟勒的发现。

直到1798年1月25日,德国著名的矿物学家、化学教授克拉普罗兹在柏林科学院宣读的一篇论文中又提到这件事,并确定牟勒发现的是一种新元素。

克拉普罗兹把这种元素叫做“碲”。

这样,“碲”才重见了天日。

硒也是化学家们很早就遇到过的一种元素。

由于它“躲藏”在硫和碲里,一直未被发现。

1817年,瑞典化学家贝采利乌斯和他的助手甘恩在研究一种生产硫酸的方法。

一次,他们在焙烧从一个矿区运来的黄铜矿时,得到了一种红色残泥,这是一种意想不到的产物。

红色残泥是什么物质呢?他们饶有兴趣地研究起来。

当加热这种残泥时,一股好像烂萝卜发出的臭味扑鼻而来,这使他们想到了发现不久的新元素:碲。

因为这气味是碲的一种特征气味。

贝采利乌斯十分高兴,以为产生红色残泥的黄铜矿是一种含碲矿物。

于是,他和甘恩收集了大量残泥,想从中提炼出碲来。

役想到,连碲的痕迹也没找到,得到的却是一种莫名其妙的物质。

既然来到了眼前,那就好好研究研究吧。

经过反复探讨,贝采利乌斯断定这是一种新元素,便仿照“碲”,把它叫做“硒”。

硒(Se)、碲(Te)的化学性质与硫类似,例如,在加热时都能与氢气反应,生成一种类似硫化氢的有臭味的气体。

你能写出硫、硒、碲分别跟氢气反应的化学方程式吗?第6课从草木灰中发现钾电解创出的奇迹1807年的一天,戴维和他的堂兄埃德蒙得一大早就来到了皇家学院的实验室,开始实施他们策划已久的实验方案。

原来戴维对电池的电解作用产生了极大的兴趣。

当时有很多物质被认为是不可分解的,可戴维想:“不管物质中元素的天然电力(结合力)有多么强,总不能没有个限度。

我们人造仪器的力量似乎是能够无限增大的,电解一定能把物质中的元素分开。

”他从电能将水分解成氢和氧中受到了启发,决心用电来分解各种物质以发现新元素。

他首先选择了常见的草木灰。

为此,他和埃德蒙得把当时皇家学院所有的电池统统集中起来,这个“电池大军”包括24个大电池、100个中等电池和150个小电池。

站在这支“电池大军”旁,戴维信心十足:“我一定要把草木灰分个一清二楚!”戴维和埃德蒙得将草木灰配成饱和溶液,然后将那庞大电池组的两根导线插入溶液。

顿时,溶液中气泡大作,他们高兴极了,连忙将两根导线旁跑出的气体分别收集起来检验。

结果使他们十分扫兴,跑出来的气体是氢气和氧气。

也就是说,被分解的只是溶液中的水,草木灰原封未动!“水攻”不成,改为“火攻”。

他们将草木灰放在一只白金勺里,用酒精灯将它熔化,然后把电池的一根导线接在白金勺上,另一根导线插入熔融的草木灰中。

“快看,埃德蒙得,它出来了!”戴维大叫起来。

“什么出来了?”埃德蒙得赶紧凑了过来。

“你看,这火!这淡紫色的火!”戴维兴奋地说。

看到白金勺里与草木灰接触的导线旁出现的闪烁着紫光的小火舌,埃德蒙得也高兴万分。

可不一会,他又“凉”了下来,说:“怎么收集产生这种火苗的东西呢?”这一问,戴维也犯了愁。

看来是有新元素产生了,但它极易燃烧,在这么高的温度下,一分解出来就着火了。

水攻不行,火攻也不行!原来计划拿着发现的新元素去参加皇家学院一年一度的贝开尔报告会,现在只有40天了,几十种方案又都不见效,怎么办呢?又焦焦虑虑地苦思了十几天的戴维,突生一计:把草木灰稍稍打湿,使它刚刚能导电,这样既没有溶液,也没有高温,不就行了吗?真是车到山前必有路:戴维赶忙叫来了埃德蒙得。