第一章 原子核的基本性质(2016-2)_824805321

- 格式:pptx

- 大小:3.76 MB

- 文档页数:46

第一章原子核的基本性质原子核的基本性质通常是指原子核作为整体所具有的静态性质。

它包括原子核的电荷、质量、半径、自旋、磁矩、电四极矩、宇称、统计性质和同位旋等。

这些性质和原子核结构及其变化有密切关系。

本章的讨论,不仅使我们对原子核的静态性质有个概括了解,而且为讨论以后各章准备必要的知识。

§1.1 原子核的电荷、质量和半径1.核的电荷1911年,卢瑟福(E.Rutherford)做了如下实验:用一束α粒子去轰击金属薄膜,发现有大角度的α粒子散射。

分析实验结果得出:原子中存在一个带正电的核心,叫做原子核。

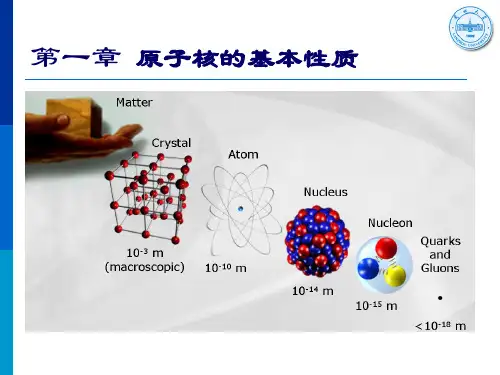

它的大小是10-12cm的数量级,只有原子大小的万分之一,但其质量却占整个原子质量的99.9%以上。

从此建立了有核心的原子模型。

由于原子是电中性的,因而原子核带的电量必定等于核外电子的总电量,但两者符号相反。

任何原子的核外电子数就是该原子的原子序数Z,因此原子序数为Z的原子核的电量是Ze,此处e是元电荷,即一个电子电量的绝对值。

当用e作电荷单位时,原子核的电荷是Z,所以Z也叫做核的电荷数。

不同的原子核由不同数目的中子和质子所组成。

中子和质子统称为核子,它们的质量差不多相等,但中子不带电,质子带正电,其电量为e。

因此,电荷数为Z的原子核含有Z个质子。

可见,原子序数Z同时表示了核外电子数、核内质子数以及核的电荷数。

测量原子核电荷的方法有多种。

比较精确的方法是在1913年由莫塞莱(H.G.J.Moseley)提出的。

他发现元素所放出的特征X射线的频率ν与原子序数Z之间有下列关系:AZ B=-(1.1-1)式中A,B是常量,对于一定范围内的元素,它们不随Z改变。

因此,只要测量元素的特征X射线频率ν,利用(1.1-1)式即可定出原子序数Z。

例如,根据由元素钇(39Y)到银(47Ag)的Kα线的频率,可定出A≈5.2×107 s-1/2,B≈1.5×108 s-1/2。

历史上,曾测量当时未知元素锝(Tc)的Kα线ν=4.4×1018 s-1。

初二物理原子核组成及性质原子核是物质的基本组成单位,它对物质的性质和行为起着至关重要的作用。

而了解原子核的组成及性质,对于我们理解物质世界和应用科学知识都具有重要意义。

本文将一步步介绍初二物理中原子核的组成及性质,帮助读者更好地理解和掌握这一知识点。

1. 原子核的组成原子核由两种基本粒子组成:质子和中子。

质子带有正电荷,质量约为1单位质量;中子是中性粒子,没有电荷,质量约为1单位质量。

质子和中子统称为核子,它们都位于原子核的中心区域。

2. 原子核的直径和质量原子核的直径十分微小,通常只有几个飞米(1飞米=10^{-15}米)到十几个飞米。

然而,原子核的质量却占据了整个原子的绝大部分。

以氢原子为例,氢原子的质子数为1,质子质量为1质量单位,而氢原子的电子数为1,电子质量可忽略不计。

因此,氢原子的核质量几乎占据了整个原子的质量。

3. 原子核的密度由于原子核的微小体积和巨大质量,原子核具有很高的密度。

以金属原子为例,金属原子的电子云是由自由电子组成的,而原子核则是金属原子的核心,承载了大部分的质量。

由于原子核的质量密度极高,金属原子的密度也相对较大。

4. 原子核的带电性质原子核由带正电的质子组成,因此具有正电荷。

由于原子中的电子数与质子数相等,原子整体呈电中性。

但在某些情况下,原子核可以发生变化,即发生放射性衰变,从而改变了原子核的质子数和中子数,使得原子核带电。

5. 原子核的稳定性原子核的稳定性取决于质子数和中子数的比例。

对于轻元素,例如氢、氦等,质子数和中子数相差不大,原子核相对稳定。

但对于重元素,质子数要比中子数多得多,原子核相对不稳定。

在不稳定的原子核中,通过分裂、放射或俘获方式释放出高能粒子和/或电磁辐射,以达到更稳定的状态。

6. 原子核的能量原子核中质子和中子之间存在相互作用力,使得原子核凝聚在一起。

这种相互作用力称为核力,它是一种非常强大的力量。

核力的大小和范围均受到束缚的限制,超过一定范围则变得相当微弱。

原子核物理基础概论原子核是原子的中心体。

研究这个中心体的性质、特征、结构和变化等问题的一门学科称为原子核物理学。

一、原子核物理的发展简史1.1886年 Bequenel发现天然放射性。

进一步研究表明,放射性衰变具有统计性质;放射性元素经过衰变(α,β, );一种元素会变成另一种元素,从而突破了人们头脑中元素不可改变的观点。

2.1911年 Rutherford α粒子散射实验,由α粒子的大角度散射确定了原子的核式结构模型。

3.1919年α粒子实验首次观察到人工核反应(人工核蜕变)。

使人们意识到用原子核轰击另外的原子核可以实现核反应,就象化学反应一样。

4.1932年查德威克中子的发现表明原子核由质子和中子构成,中子不带电荷,易进入原子核引起核反应。

在这件大事中,实际上有我国物理学家的贡献。

根据杨振宁先生的一篇文章介绍,我国物理学家赵忠尧在1931年发表了一篇文章,文中预言了中子的存在,但查德威克看了之后未引用,故失去了获得诺贝尔奖的机会。

5.20世纪40年代核物理进入大发展阶段(引用科学史材料):(1)1939年Hahn发现核裂变现象;(2)1942年Fermi建立第一座链式反应堆,这是人类利用原子能的开端;(3)加速器的发展,为核物理理论和核技术提供了各种各样的粒子流,便于进行各种各样的研究;(4)射线探测器技术的提高和核电子学的发展,改变了人类获取实验数据的能力;(5)计算机技术的发展和应用,一方面进一步改进了人们获取数据,处理核数据的能力,另一方面提供了在理论上模拟各种核物理过程的工具。

例如模拟反应堆中中子的减速、慢化过程等物理过程。

二、核物理的主要研究内容核物理学可以分为理论和应用两个方面。

理论方面是对原子核的结构、核力及核反应等问题的研究。

同其它基础研究一样,是为了了解自然、掌握自然规律,为更好地改造自然而开辟道路的。

另一方面是原子能和各种核技术的应用,包括民用与军用。

这两方面的研究相互联系,相互促进,相互推动向前发展。

原子核物理学的基础原子核物理学是研究原子核内部结构、性质和相互作用的学科。

它是物理学中的一个重要分支,对于理解原子核的组成、稳定性、衰变以及核反应等现象具有重要意义。

本文将从原子核的基本概念、结构、性质和相互作用等方面进行探讨,带领读者深入了解原子核物理学的基础知识。

### 1. 原子核的基本概念原子核是构成原子的重要组成部分,位于原子的中心,占据整个原子的质量绝大部分。

原子核由质子和中子组成,质子带正电荷,中子不带电荷,它们通过强相互作用相互结合在一起,维持原子核的稳定性。

质子和中子统称为核子,原子核的质子数和中子数决定了原子核的质量数和原子序数。

### 2. 原子核的结构原子核内部结构复杂而有序,质子和中子以一定的方式排列组合在一起。

在原子核中,质子和中子不是静止不动的,它们以极高的速度在核内运动,通过强相互作用相互束缚在一起。

原子核的大小通常用费米(fermi)为单位,1费米约等于$10^{-15}$米,原子核的直径一般在1-10费米之间。

### 3. 原子核的性质原子核具有多种性质,其中包括:- 核电荷:由质子带正电荷决定,通常与原子序数相等。

- 核质量:由质子和中子的质量之和决定,通常比质子和中子的质量之和稍小,这是由于结合能的存在。

- 核自旋:原子核具有自旋角动量,其大小取决于核子的自旋和运动状态。

- 核磁矩:由核子的电荷和自旋共同决定,是原子核的一个重要性质。

### 4. 原子核的相互作用原子核内部的核子之间通过四种基本相互作用相互作用:强相互作用、电磁相互作用、弱相互作用和引力相互作用。

其中,强相互作用是维持核子在原子核内结合的主要力,电磁相互作用负责维持原子核的稳定性,弱相互作用参与了一些核反应和衰变过程,引力相互作用在原子核尺度下可以忽略不计。

### 5. 原子核的稳定性和衰变原子核的稳定性取决于核子的排布方式和结合能。

对于中小质量的原子核,通常以质子数和中子数相近的核素最为稳定;而对于大质量核素,中子数稍多于质子数的核素更为稳定。

原子核结构与性质知识点总结原子核,这个微小而神秘的世界,蕴藏着无尽的奥秘和强大的力量。

它是物质的核心,决定了元素的种类和性质。

让我们一同深入探索原子核的结构与性质,揭开它那神秘的面纱。

一、原子核的组成原子核由质子和中子组成。

质子带一个单位的正电荷,中子不带电。

质子数决定了元素的种类,被称为原子序数。

而质子数与中子数之和则称为质量数。

例如,氢原子的原子核只有一个质子,没有中子;而铀原子的原子核则包含 92 个质子和 146 个中子。

质子和中子的质量相近,约为一个原子质量单位。

相比之下,电子的质量极小,几乎可以忽略不计。

所以,原子的质量主要集中在原子核上。

二、原子核的大小和密度原子核的半径非常小,大约在 10⁻¹⁵到 10⁻¹⁴米的范围内。

如果把原子比作一个巨大的体育场,那么原子核就像场中央的一粒芝麻。

尽管原子核体积很小,但其密度却大得惊人。

原子核的密度约为10¹⁷千克/立方米,这意味着原子核内的物质极其紧密地堆积在一起。

三、原子核的稳定性并非所有的原子核都是稳定的。

有些原子核会自发地发生衰变,转变为其他原子核。

原子核的稳定性与质子数和中子数的比例有关。

一般来说,质子数和中子数比例适中的原子核较为稳定。

对于轻元素,质子数和中子数大致相等时稳定;而对于重元素,中子数相对较多时更稳定。

四、原子核的结合能当质子和中子结合形成原子核时,会释放出巨大的能量,这被称为原子核的结合能。

结合能的大小可以通过爱因斯坦的质能方程 E=mc²来计算,其中 E是能量,m 是质量的变化,c 是光速。

结合能越大,原子核越稳定。

当原子核分裂或聚合时,会伴随着能量的释放或吸收。

五、原子核的放射性衰变原子核的衰变主要包括α衰变、β衰变和γ衰变三种类型。

α衰变是指原子核放出一个α粒子(由两个质子和两个中子组成),从而转变为另一种原子核。

例如,铀 238 经过一系列α衰变最终变成铅 206 。

β衰变有β⁺衰变和β⁻衰变两种。

(完整版)原子核物理知识点归纳详解原子核物理重点知识点第一章原子核的基本性质1、对核素、同位素、同位素丰度、同量异位素、同质异能素、镜像核等概念的理解。

(P2)核素:核内具有一定质子数和中子数以及特定能态的一种原子核或原子。

(P2)同位素:具有相同质子数、不同质量数的核素所对应的原子。

(P2)同位素丰度:某元素中各同位素天然含量的原子数百分比。

(P83)同质异能素:原子核的激发态寿命相当短暂,但一些激发态寿命较长,一般把寿命长于0.1s 激发态的核素称为同质异能素。

(P75)镜像核:质量数、核自旋、宇称均相等,而质子数和中子数互为相反的两个核。

2、影响原子核稳定性的因素有哪些。

(P3~5)核内质子数和中子数之间的比例;质子数和中子数的奇偶性。

3、关于原子核半径的计算及单核子体积。

(P6)R =r 0A 1/3 fm r 0=1.20 fm 电荷半径:R =(1.20±0.30)A 1/3 fm 核力半径:R =(1.40±0.10)A 1/3 fm 通常核力半径>电荷半径单核子体积:A r R V 3033434ππ==4、核力的特点。

(P14)1.核力是短程强相互作用力;2.核力与核子电荷数无关;3.核力具有饱和性;4.核力在极短程内具有排斥芯;5.核力还与自旋有关。

5、关于原子核结合能、比结合能物理意义的理解。

(P8)结合能:),()1,0()()1,1(),(),(2A Z Z Z A Z c A Z m A ZB ?-?-+?=?= 表明核子结合成原子核时会释放的能量。

比结合能(平均结合能):A A Z B A Z /),(),(=ε原子核拆散成自由核子时外界对每个核子所做的最小平均功,或者核子结合成原子核时平均每一个核子所释放的能量。

6、关于库仑势垒的理解和计算。

(P17)1.r>R ,核力为0,仅库仑斥力,入射粒子对于靶核势能V (r ),r →∞,V (r ) →0,粒子靠近靶核,r →R ,V (r )上升,靠近靶核边缘V (r )max ,势能曲线呈双曲线形,在靶核外围隆起,称为库仑势垒。