专题六 文学类文本阅读 考点三 意蕴、意图、创意与个性化

- 格式:ppt

- 大小:2.88 MB

- 文档页数:85

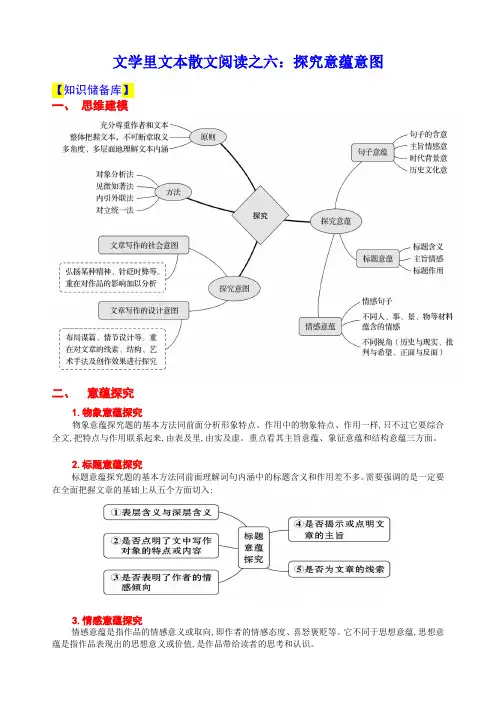

文学里文本散文阅读之六:探究意蕴意图【知识储备库】一、思维建模二、意蕴探究1.物象意蕴探究物象意蕴探究题的基本方法同前面分析形象特点、作用中的物象特点、作用一样,只不过它要综合全文,把特点与作用联系起来,由表及里,由实及虚。

重点看其主旨意蕴、象征意蕴和结构意蕴三方面。

2.标题意蕴探究标题意蕴探究题的基本方法同前面理解词句内涵中的标题含义和作用差不多。

需要强调的是一定要在全面把握文章的基础上从五个方面切入:3.情感意蕴探究情感意蕴是指作品的情感意义或取向,即作者的情感态度、喜怒褒贬等。

它不同于思想意蕴,思想意蕴是指作品表现出的思想意义或价值,是作品带给读者的思考和认识。

探究散文的情感意蕴,要重点抓住以下几点:(1)抓住文中“情语”。

要捕捉文中断断续续、或显或隐的情感语言,从而确定作者的情感倾向。

尤其要抓住文眼句、议论抒情句这些能直接、鲜明地表达作者情感的语言。

(2)抓住文中众多不同的材料,挖掘作者对它们的不同情感态度。

“不同的材料”在文中主要指不同的人、物、景、事等。

(3)学会转换视角,挖掘深层情感。

(4)答案表述必须有情感术语。

如赞扬、担忧、期待、希望、不满、无奈等。

4.句子意蕴探究其方法同理解句子含意差不多,或者说它要以理解句子含意为基础,善于抓住句子的具体特征,从关键词语、内部结构、表达特点等入手。

但是,它与理解句子含意毕竟不在一个能力层级,它是“探究”层级,其难度与广度均超过“理解”层级中的句子含意。

探究所选择的句子位置(靠后,多是文末句),内涵深厚,是要从全文乃至文外的角度来探究的。

具体说来有:(1)看看该句与主旨之间的关系。

探究所给句子都是与全文主旨相联系的,所以,在弄清句子的具体含意后,还要看看它与全文主旨有怎样的关系,或者说,它体现了怎样的主旨。

联系主旨探究句子,一定能探究出句外意蕴、更深层的意蕴。

在联系主旨这一点上还可以再深入挖掘。

看该句是否体现了“民族心理和人文精神”。

(2)看看该句与作者所要表达的思想感情之间的关系。

高考现代文个性化阅读和有创意的解读答题指津对作品进行个性化阅读和有创意的解读答题指津一、考点透析对作品进行个性化阅读和有创意的解读这一考点要求考生立足自我,充分调动生活经验和知识积累,在主动积极的思维和情感活动中感悟、体验文本,独立思考,获得自己的见解并发表看法,发展想象能力、思辨能力和批判能力。

面对这种类型的考题,要凸显个性化体验,形成自己的观点。

同时,见解应有一定的针对性和普遍性,能给读者以启发。

二、题型特点纵观历年高考阅读试题,其题型主要有以下三个特点:一是选择性:试题通常提供两种或两种以上不同的看法,要求考生选择其中的一种作答,并说明理由。

答题者必须对文本进行深刻的思考,根据文本中的有关信息阐述自己理解的过程,提出有个性的见解,得出独立的判断。

二是开放性:观点大多是建立在假设的基础之上的,思维的空间比较广阔。

考生对问题的思考一般没有对错之分,只有水平高低之分。

也就是说,这类题切入点比较多,答案多种多样,见仁见智。

能否自圆其说,是判断答案质量的主要标准。

三是性:一个题目有时包括几个有关联的问点,将答题者的思维引向深入。

它一般由两个维度构成。

或依文本向内发展,看考生是否具备透过文章把握深远主旨的能力;或依考生的阅读视界向外发展,看考生能否用自己的思维观照文本,借文本生发出自己的见解。

例如,2012年高考江西卷第18题(选文为雨果·克里兹的《报复》):结合对彭恩和文亚明两个人物形象的分析,谈谈小说给你的启示。

又如,2012年高考全国新课标卷第11题(选文为老舍的《马裤先生》):有人认为,小说中的我也有人性弱点,你同意这种观点吗?谈谈你的具体理由。

三、解题技巧1. 基本思路(1)尊重文本,紧扣文本对作品进行个性化阅读和有创意的解读,不是随心所欲地进行探究,而是立足于文本的探究。

因此,首先要尊重文本,读懂文本。

在解读文本时,不能断章取义,必须以文本的整体倾向(特别是关键内容)为探究的出发点与落脚点。

文学类阅读:个性化阅读和有创意的解读1.阅读下面的文字,完成下面小题。

航海长陆颖墨那是二十世纪八十年代,中国海军走出第一岛链。

就是那个傍晚,作为见习航海长的林之江在西昌舰驾驶舱里,看着编队驶入那个著名的海峡。

忽然,他听得航海长说:“你看!”他顺着指向看去,右侧海面上出现了三艘军舰。

它们和编队拉近了距离,顺着这边的航向,像是伴随航行。

林之江心里一动,上级的研判真是英明,我们第一次出岛链,看热闹的肯定不少。

舰长参加完会议,来到驾驶舱,正式下达上级的通知:“北京同意升旗时间由我们编队确定。

升旗时间就看你们的了。

”舰长宣布完命令离开后,林之江忽然心里一动,对航海长说:“为了确保万无一失,咱们去测一下六分仪吧。

”航海长马上同意。

勘测结果,再一次证明了他们测算的准确。

海面上依然有那几艘外舰在伴随。

回到自己的舱室,见同室的其他三位都睡着了,他蹑手蹑脚地爬到了上铺,命令自己必须马上睡着。

第二天,急促的起床铃把他叫醒。

他和战友们赶紧起床穿衣,跑步冲去二楼盥洗室洗漱。

但是刚进门,就看见一位身穿作训服的水兵,自己不洗漱,把水龙头让给了他。

是谁把服装穿错了,抬眼一看是老朋友小周,舰上的广播员,衣服没穿对,还站在这儿磨磨唧唧让你让他的。

他一把拉住说:“快去换礼服,来不及了。

”小周说:“我要值班,录下早上六点半的中央台新闻和报纸摘要节目。

等你们仪式搞完了,我好播放。

”见小周磨磨蹭蹭的,林之江又好气又好笑:“这不才五点多嘛,升完旗录也来得及!”小周说:“不是说有时差吗,你们忙来忙去算个不停的。

”林之江提醒他:“这军舰朝西开,再有时差也是推迟。

”小周说:“听说昨天就有时差,咋没感觉出来呢?”林之江说:“对,昨天比北京时间晚三十八分钟。

”刚说完,心里猛地一惊,扭头就朝后甲板跑去。

宽大的后甲板上,已经有不少人在列队,水兵的队伍都已经列好了。

文工团的演员们也着装整齐,排好了队。

林之江无助地看了一下右舷边不远处的海上,那三艘外军的军舰依然在伴航,依然睡着似的,似乎丝毫没有关心这边的反应。

高考语文—散文阅读之探究文本意蕴探究就是围绕一定的问题情境,提出假设,分析研究,有所发现、创新的学习方式。

1.探究类试题的特点(1)宏观层面设题,微观层面作答。

从文本宏观层面设计探究类题目,为我们从不同的角度和层面发掘作品的意蕴、民族心理和人文精神,探讨作者的创作背景和创作意图提供了广阔的空间,有利于实现对作品进行个性化阅读和有创意的解读。

探究类题目客观上要求从文本微观层面作答,要求我们立足文本,吃透文本,从文本中找寻证明自己观点与看法的材料和依据。

(2)紧扣文本特点设题,吃透文本写作技巧作答。

关注不同类型文本的写作特点,由形式层面切入文本内容层面,深刻挖掘文本的内蕴,是探究类题目设计的一个显著特点。

(3)多角度评议中设题,立足文本原点作答。

如新课程标准考纲高考调研题中文学类文本阅读《狼情》设置的探究类题目:“有人认为,这篇文章用有情有义的狼,对比无情无义的人,深刻。

但也有人质疑,赞美狼何必作践人,人捕杀狼无情,狼捕杀羊就有情?还有人质疑,文章开头结尾都说到自然生态,生态平衡是情感问题吗?对此,你有什么看法?”显然,该题围绕着文本主旨“狼情”列出了三种不同的解读观点,以引发我们对文本意蕴的深层次探究。

我们作答时,应依据自己对文本主旨的分析、归纳,对每一种解读观点提出或“肯定”或“否定”或“修正”的意见,并作相应的分析。

2.探究类试题的规范答案——小论文的构思与设计组织探究类试题规范答案的关键是依据题目的意图,构思、设计、创作出一篇“小论文”。

“小论文”的构思思路:提出观点论据采集精要分析其中“论据采集”中的“论据”应该主要来自文本中与探究类试题相关的内容;进行精要分析时,应该将探究类试题的要求、文本主旨与意图、自我对多元解读的评判等连缀起来,形成言之有据、言之成理的小文章。

答题策略:一、从不同角度和层面对作品意蕴、民族心理和人文精神的发掘的技巧和思路1.紧扣文本,尊重文本探究是立足于文本的探究,所以在探究的过程中,一定要尊重文本。

个性化阅读和有创意的解读更新时间:xx-1-1912:46:43随着高中语文新课程实验改革的逐步深入,高考语文试卷阅读板块中出现了不少开放性的“探究题”,要求考生进行个性化阅读和有创意的解读。

如:文学类文本阅读,实用类文本阅读,古诗词阅读等。

在各类阅读文本中设置“探究题”的目的是鼓励学生拓展思维和想像,培养学生的创新精神和能力。

“探究题”不设统一的标准答案,只提供几个符合文本意义的“参考答案”,或者是只定几条评分的“原则性要求”。

由于试题的开放性,作答的不确定性,给考生的临场发挥增加了一定的难度。

因此,如何对作品进行个性化阅读和有创意的解读,掌握个性化阅读的基本方法,是突破“探究题”答题瓶颈的关键。

高考命题专家陈佳民教授指出,探究是由你发现,由你提出问题,由你解答问题的。

提出问题或解决问题,要有价值性,不是要求任何环节都进行探究。

笔者认为,个性化阅读就是一个质疑解难、探究发现的过程。

因为“探究题”具有开放性,其答案是丰富多彩、不拘一格的。

这就给考生提供了个性化阅读和有创意的解读的可能。

解答“探究题”,要提出与众不同的观点,就必须依靠对作品进行个性化阅读和有创意的解读。

如何对作品进行个性化阅读和有创意的解读?笔者认为:1、整体感知,深入理解作品;2、用自己的经验、情感对作品进行解读,读出自我;3、多向思维,敢于质疑;4、必须依据答题要求(答题方向、指定角度、字数要求等)作个性化阅读和有创意的解读。

1、整体感知,深入理解作品个性化阅读和有创意的解读是建立在对作品准确理解的基础上,用自己的语言去解释文本,在文本特定的指向性基础上进行解读。

如xx年高考广东卷文学类文本探究题第18题:最后一段,作者既说“我们也不会刻意制造一种泥泞让它出现在未来的道路上”,又提出“我们是否渴望着在泥泞中跋涉一会呢”,你是如何理解的?本题是从文章不同层面层层深入发掘作品丰富的意蕴,并探讨作品中蕴涵的人文精神。

首先要整体感知文本的基本内涵,才能解读“泥泞”特有的“丰富意蕴”。

对作品进行个性化阅读和有创意的解读是探究题中比较难的一种,对考生的分析与思维能力有比较高的要求,一般文本中很少有现成的答案,要求考生从不同层面或角度对文本进行分析。

其命题的基本形式是命题人对文本的内容、人物形象、作品主旨等提出问题,给出几种不同的理解,问你同意哪一种,并说明理由。

或直接提供一种见解,问你这种见解是否合理。

还有的是问读了全文后,文章让你明白了什么道理或者本文对你有何启迪,请谈谈你的一点体会……从近几年的高考题来看,题干会给出相对明确的答题方向,或者要求考生结合文章某一方面的内容,谈谈自己的思考,或者要求考生结合文本、联系现实进行探究。

预计2019年高考文学类文本阅读仍然会考查这一考点,考生要做好复习备考。

考向一探究文本启发类1.阅读下面的文字,完成后面的题目。

导盲犬的眼睛毛丹青①去东京的那天早上气温很低,穿大衣还觉得冷,可能是海风太大的缘故,我的脸上有点儿像被细沙撒了一把一样,十分痒。

②去车站的途中,看见几位遛狗的人,有男的也有女的,大家都穿得很厚,棉帽子也戴得很严实,唯独那活蹦乱跳的狗狗显得非常洒脱,它们不顾主人睡眼惺忪的样子,一个劲儿往前跑,狗狗是主人,而人是奴仆!而且,有位女人的嘴里一直唠叨,大致意思是:“狗狗别着急哦,一大早都是你的呀!”这是挺动漫的一个情景!③从神户到大阪坐车的时间不过30分钟,到了新大阪车站以后再换乘新干线开往东京。

距离上很远,但交通方便,我要办个什么急事儿,从家里到东京当天去当天回也是来得及的,只不过坐在新干线上的时间很长,往返路程加到一起需要5个多小时。

④坐列车坐得时间一长,遇见的事情就多。

除了看各种各样的人,有时也会遇上令人难忘的情景。

这回我遇上的是一个男人和他的导盲犬。

⑤当时他坐在我的边上,一直到他牵着的狗趴在他脚下的时候,我都没注意到他是盲人:看上去,他是一位长者,衣冠楚楚,很有绅士风度。

他戴了一副眼镜,黑边儿的,但不是墨镜。

一双眼睛也不是闭上的,而是睁开的。