明朝的对外关系

- 格式:ppt

- 大小:3.04 MB

- 文档页数:22

明朝的海外贸易和对外关系明朝时期是中国历史上一个辉煌的时期,在经济、文化、艺术等方面都取得了巨大的成就。

特别是在海外贸易和对外关系方面,明朝也有许多值得我们探究的地方。

一、明朝的海外贸易明朝时期,随着中国经济的发展,海外贸易也逐渐兴起。

中外贸易主要集中在广州、泉州、南京等港口城市。

其中以广州外贸最为繁盛。

广州是当时中国南方海运的中心。

中国商品主要以丝绸、瓷器、茶叶等为主,而从海外引进来的商品则包括草药、象牙等。

明朝海外贸易的繁荣,离不开那些善于开辟贸易线路、进行商业活动的商人,其中最为出名的是郑和。

郑和是明朝末年一位出生于云南的海商,他是中国史上最为著名的商人之一。

他多次率领大船队出使西北亚、东南亚、东非等地,推动了中国与世界的贸易和文化交流。

二、明朝的对外关系明朝的对外关系十分广泛和复杂,与多个国家有交往,先后同30多个国家和地区建立了文交贸易关系。

其中,中日关系、中越关系和中朝关系最为密切。

中日关系:明朝时,日本离中国很近,因此两国之间关系很紧密。

明初,日本派遣官员前来朝贡,每年还会赠送黄金、猎犬等礼品。

明代末年,日本取代越南成为中国东南沿海侵扰的主要对象,进行了多次的海战。

中越关系:随着明朝海外贸易的兴起,越南成为了中越商贸往来的枢纽。

明朝时期,中越经济交流十分频繁,也曾经达到了互市通商的顶峰。

中朝关系:明朝时期,中国与朝鲜朝贡制度十分紧密。

明朝朝廷对朝鲜的支持也非常大,向朝鲜提供了大量的经济和军事援助。

总之,明朝的海外贸易和对外关系的发展,为中国古代社会的繁荣和进步做出了不可磨灭的贡献。

中外贸易的发展极大地促进了文化和技术的传播,也推动了中国社会的发展和进步。

值得我们深入研究和探讨。

明代时期的中外关系(一)明的西北边疆与对外陆路交通丝绸之路是中国与外界联系与交往的主要通道之一。

当时,外国商人以贡使的名义,通过丝绸之路与中国进行着广泛而频繁的商贸活动。

对于他们带来的所有物品,除粗劣之物外,明朝一概准许入境。

其主要物品有马匹、骆驼、狮子、钻石、卤砂、宝石、地毯、纸张、葡萄干、金银器皿、宝刀等。

西域商人以此来换取中国的瓷器、红玉、丝绸、布匹、棉花、花毯、茶叶、乌梅、麝香、大黄、颜料、金箔、桐油等。

正如《明史西域传》所载:回人善营利,虽名朝贡,实图贸易。

为了确保丝路贸易的正常进行,明朝政府制定了一系列严格的管理措施。

第一,每一使团进入嘉峪关时,必须出示关文,并逐一登记,不能随意入关。

无关文者或超过关文所载人数者不得进入。

第二,外商在明朝境内从事贸易时,不得漫天要价,不得大量收购禁卖物品,如茶叶、罗绮、箭竹等,不能将熟铁、兵器等夹带出关。

第三,外商必须遵守中国法令,不得殴打中国居民,不得刺探军事情报,不得携带中国人口出境。

违者将被逐出中国,并记录在案,取消以后入境从事贸易的资格。

第四,外商出关时,要接受严格检查,凡携带违禁物品者,将予以没收。

明朝为了体现对朝贡贸易的高度重视,对于合法的商人,在其入关之时,由甘肃镇官员设宴而举行隆重的接待仪式。

丰盛的酒席使那些长途跋涉、历经千难万险的外商对明代中国油然产生敬仰之情。

在其入关以后,明朝为其免费提供食宿和驿递。

为了维护明朝的形象和确保丝路贸易的顺利进行,明廷要求丝绸之路沿线的各级官员廉洁自律,不得敲诈外商。

一旦被外商告发,且查证属实,将予以严厉的惩处。

他们代表所在国国王,并随身携带部分侍从,通过肃州(今酒泉)、甘州(今张掖)、凉州(今武威)、庄浪、兰州、平凉、西安、潼关、临清等地而至北京,须在春节之前到达,利用新年之际觐见皇帝。

他们每到一地,当地官员都要组织一次出色的盛会,欢迎他们的到来。

同时,起送使臣可以在所经过的城镇和短暂的游览,但不得从事交易。

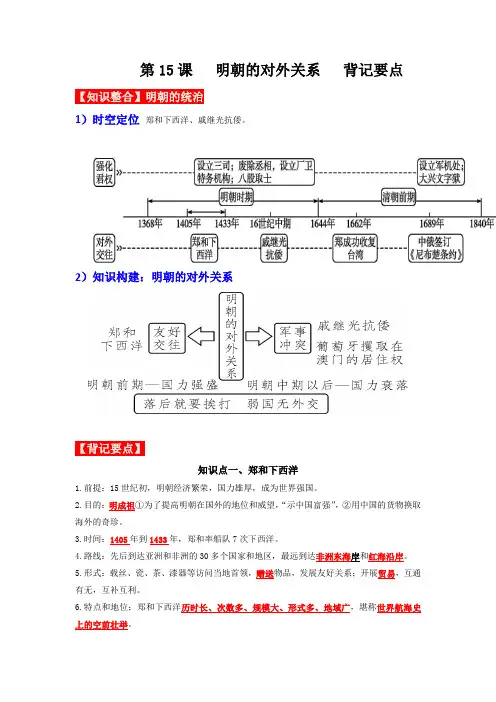

第15课明朝的对外关系背记要点【知识整合】明朝的统治1)时空定位郑和下西洋、戚继光抗倭。

2)知识构建:明朝的对外关系【背记要点】知识点一、郑和下西洋1.前提:15世纪初,明朝经济繁荣,国力雄厚,成为世界强国。

2.目的:明成祖①为了提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”,②用中国的货物换取海外的奇珍。

3.时间:1405年到1433年,郑和率船队7次下西洋。

4.路线:先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

5.形式:载丝、瓷、茶、漆器等访问当地首领,赠送物品,发展友好关系;开展贸易,互通有无,互补互利。

6.特点和地位:郑和下西洋历时长、次数多、规模大、形式多、地域广,堪称世界航海史上的空前壮举。

7.意义:①增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,②开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通网,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

8.郑和下西洋成功的原因:①国家统一,社会稳定。

②经济繁荣,国力强盛。

③造船和航海技术的进步。

④积累的丰富的航海经验。

⑤统治者的支持。

⑥郑和本人的坚毅勇敢的品质和卓越的领导能力。

知识点二、戚继光抗倭1.倭寇:元末明初,日本一些武士和奸商组成海盗武装集团,到中国东南沿海地区走私和抢劫,称为倭寇。

2.倭患严重原因:①明朝商贸发达,距倭国近;②明朝中期,日本国内动荡加剧;③明朝国力减弱,海防松懈,④明朝官僚、奸商以及海盗等与倭寇相互勾结。

3.抗倭:①戚继光率领“戚家军”抗击倭寇,在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患;②随后,戚继光又平息福建、广东地区的倭患,使东南沿海的倭患基本解除。

4.评价:戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,他是我国历史上伟大的民族英雄。

知识点三、葡萄牙攫取在澳门的居住权1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权【易错易混】1.明代的西洋,指今文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿岸地区。

2.明成祖派郑和下西洋,不是明太祖。

明朝的对外关系思维导图1. 郑和下西洋郑和原姓马,小字三宝,云南昆明州(今晋宁)人,回族,世奉伊斯兰教。

十二岁入燕王朱棣藩邸,为宦者。

朱棣称帝后,升为内官监太监,赐姓郑。

世称“三保(三宝)太监”。

郑和有才能,又是伊斯兰教徒,时南洋诸国多奉伊斯兰教,因之成祖欲遣人前往,郑和便入选。

明代以婆罗洲(今加里曼丹)以东为东洋,以西为西洋。

郑和所到之处大都在婆罗洲以西,所以称为郑和下西洋。

下西洋的原因明成祖命郑和下西洋的原因,主要是为了宣扬明朝的国威,扩大明朝在海外的政治影响,招致各国来朝来贡。

其次,也是为了发展海外贸易,尤其是朝贡贸易,让各国以朝贡的形式来中国做买卖。

或说郑和航行的目的在于追寻建文帝的踪迹。

当然建文帝的下落不明,在明成祖不能没有疑问,使郑和兼有这样的动机也未可定,然而这决不是郑和下西洋的主要目的。

下西洋的经过郑和奉命出使西洋,从永乐三年(1405年)至宣德八年(1433年),凡七次。

第一次在永乐三年(1405年)冬至永乐五年(1407年)九月,第二次在永乐五年冬至永乐七年(1409年)夏末,第三次在永乐七年九月至永乐九年(1411年)六月,第四次在永乐十一年(1413年)冬至永乐十三年(1415年)七月,第五次在永乐十五年(1417年)冬至永乐十七年(1419年)七月,第六次在永乐十九年(1421年)春至永乐二十年(1442年)八月,第七次在宣德六年(1431年)十二月至宣德八年(1433年)七月。

郑和船队所到的主要地方有:渤泥(今加里曼丹)、满剌加(今马来半岛南端马六甲)、彭亨(在今马来半岛)、苏门答腊、旧港(今苏门答腊岛巨港)、三佛齐(今巨港一带)、爪哇、苏禄(今菲律宾苏禄群岛)、占城(今越南中部),真腊(今柬埔寨)、暹罗(今泰国)、榜葛刺(今孟加拉)、古里(今印度西海岸科泽科德)、小葛兰(今印度西海岸)、锡兰山(今斯里兰卡)、溜山(今马尔代夫群岛)、忽鲁谟斯(今霍尔木兹,属伊朗)、阿丹(今亚丁)、天方(今麦加)、木骨都束(今非洲东岸,索马里摩加迪沙),卜剌哇(今索马里的布腊瓦)、竹步(今索马里的朱巴河口一带)、麻林(今肯尼亚的马林迪)。