余光中生平著、名作品赏析

- 格式:doc

- 大小:52.00 KB

- 文档页数:8

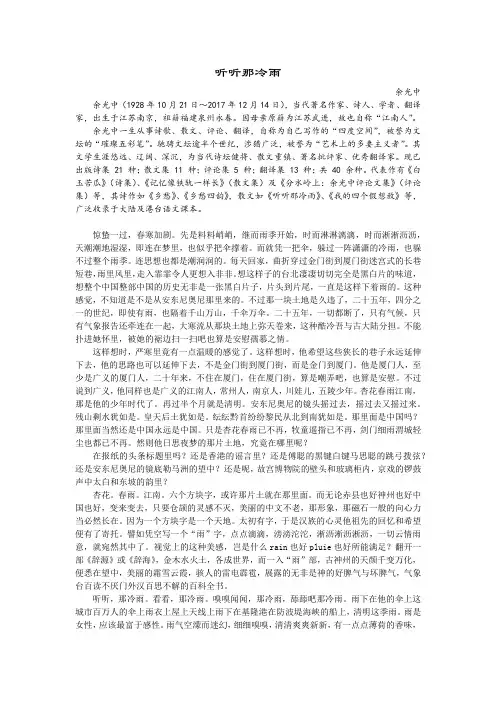

听听那冷雨余光中余光中(1928年10月21日~2017年12月14日),当代著名作家、诗人、学者、翻译家,出生于江苏南京,祖籍福建泉州永春。

因母亲原籍为江苏武进,故也自称“江南人”。

余光中一生从事诗歌、散文、评论、翻译,自称为自己写作的“四度空间”,被誉为文坛的“璀璨五彩笔”。

驰骋文坛逾半个世纪,涉猎广泛,被誉为“艺术上的多妻主义者”。

其文学生涯悠远、辽阔、深沉,为当代诗坛健将、散文重镇、著名批评家、优秀翻译家。

现已出版诗集 21 种;散文集 11 种;评论集 5 种;翻译集 13 种;共 40 余种。

代表作有《白玉苦瓜》(诗集)、《记忆像铁轨一样长》(散文集)及《分水岭上:余光中评论文集》(评论集)等,其诗作如《乡愁》、《乡愁四韵》,散文如《听听那冷雨》、《我的四个假想敌》等,广泛收录于大陆及港台语文课本。

惊蛰一过,春寒加剧。

先是料料峭峭,继而雨季开始,时而淋淋漓漓,时而淅淅沥沥,天潮潮地湿湿,即连在梦里,也似乎把伞撑着。

而就凭一把伞,躲过一阵潇潇的冷雨,也躲不过整个雨季。

连思想也都是潮润润的。

每天回家,曲折穿过金门街到厦门街迷宫式的长巷短巷,雨里风里,走入霏霏令人更想入非非。

想这样子的台北凄凄切切完全是黑白片的味道,想整个中国整部中国的历史无非是一张黑白片子,片头到片尾,一直是这样下着雨的。

这种感觉,不知道是不是从安东尼奥尼那里来的。

不过那一块土地是久违了,二十五年,四分之一的世纪,即使有雨,也隔着千山万山,千伞万伞。

二十五年,一切都断了,只有气候,只有气象报告还牵连在一起,大寒流从那块土地上弥天卷来,这种酷冷吾与古大陆分担。

不能扑进她怀里,被她的裾边扫一扫吧也算是安慰孺慕之情。

这样想时,严寒里竟有一点温暖的感觉了。

这样想时,他希望这些狭长的巷子永远延伸下去,他的思路也可以延伸下去,不是金门街到厦门街,而是金门到厦门。

他是厦门人,至少是广义的厦门人,二十年来,不住在厦门,住在厦门街,算是嘲弄吧,也算是安慰。

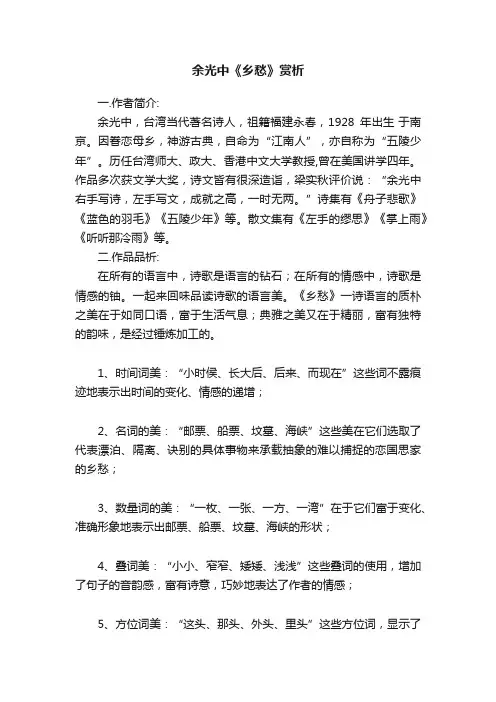

余光中《乡愁》赏析一.作者简介:余光中,台湾当代著名诗人,祖籍福建永春,1928年出生于南京。

因眷恋母乡,神游古典,自命为“江南人”,亦自称为“五陵少年”。

历任台湾师大、政大、香港中文大学教授,曾在美国讲学四年。

作品多次获文学大奖,诗文皆有很深造诣,梁实秋评价说:“余光中右手写诗,左手写文,成就之高,一时无两。

”诗集有《舟子悲歌》《蓝色的羽毛》《五陵少年》等。

散文集有《左手的缪思》《掌上雨》《听听那冷雨》等。

二.作品品析:在所有的语言中,诗歌是语言的钻石;在所有的情感中,诗歌是情感的铀。

一起来回味品读诗歌的语言美。

《乡愁》一诗语言的质朴之美在于如同口语,富于生活气息;典雅之美又在于精丽,富有独特的韵味,是经过锤炼加工的。

1、时间词美:“小时侯、长大后、后来、而现在”这些词不露痕迹地表示出时间的变化、情感的递增;2、名词的美:“邮票、船票、坟墓、海峡”这些美在它们选取了代表漂泊、隔离、诀别的具体事物来承载抽象的难以捕捉的恋国思家的乡愁;3、数量词的美:“一枚、一张、一方、一湾”在于它们富于变化、准确形象地表示出邮票、船票、坟墓、海峡的形状;4、叠词美:“小小、窄窄、矮矮、浅浅”这些叠词的使用,增加了句子的音韵感,富有诗意,巧妙地表达了作者的情感;5、方位词美:“这头、那头、外头、里头”这些方位词,显示了空间的距离,反复应用使人感受到一种字字关情、琅琅上口的韵律。

6、另外,“乡愁是……”这一句式又营造了一种回环往复、一唱三叹的旋律。

三.拓展阅读:1.余光中的散文《听听那冷雨》节选听听,那冷雨。

看看,那冷雨。

嗅嗅闻闻,那冷雨,舔舔吧,那冷雨。

雨在他的伞上,这城市百万人的伞上,雨衣上,屋上,天线上。

雨下在基隆港,在防波堤,在海峡的船上,清明这季雨。

雨是女性,应该最富于感性。

雨气空蒙而迷幻,细细嗅嗅,清清爽爽新新,有一点点薄荷的香味。

浓的时候,竟发出草和树沐发后特有的淡淡土腥气,也许那竟是蚯蚓和蜗牛的腥气吧,毕竟是惊蛰了啊,也许地上的地下的生命,也许古中国层层叠叠的记忆皆蠢蠢而蠕,也许是植物的潜意识和梦吧,那腥气。

余光中诗歌赏析余光中,中国当代诗人、文学家、教育家,1931年出生于台湾甸,代表作有《春江花月夜》、《大地》、《笑傲江湖》等,其诗歌具有浓重的历史、自然、政治意味,弥漫着浓郁的浪漫主义气息,已经影响了一代又一代的读者。

余光中的诗歌有着明显的抒情特色,其中最著名的当属《春江花月夜》,这首诗歌充满着深远的思想,余光中用诗歌的形式,来抒发了他的情感,表达了他心中的自然美、政治正义,向人们提倡着勤劳节俭、勇于改革的思想,为人类的发展和进步奠定了重要的基础。

余光中也有许多赞美大自然和沉思人生的诗歌作品,如《山有木兮木有枝》中写到:“天地外无边,琴弦自遥联。

枝叶相拥处,绿暗暗生馨。

”显示了作者对大自然的赞美。

而诗歌《笑傲江湖》中则写到:“纵使风云千变万化,把自己坚守到最后一刻。

”显示了作者对生活、事业、家庭的勇敢抗争精神,号召人们为实现自己的理想而坚持不懈地奋斗。

余光中的诗歌不仅有抒情,也有深刻的哲理,《大地》中写到:“但求万里悠悠把自己生活,而不求一时聚散相召。

”描绘了大地的恒久宽广,他用这首诗歌向人们提醒,要安顿自己的生活,不要受权势的奴役,要勇于改变,要坚持理想。

余光中的诗歌被赞誉为“唯美诗歌”、“浪漫诗歌”,又因其雅致的文字、深刻的思想同时影响了一代又一代的人们。

他的诗歌像一颗璀璨的星星,照亮了无数普通人的心灵,激励着人们追求自由、寻求自我、不断发展,朝着自己梦想的方向前进。

回顾余光中50多年的诗歌写作历程,他的诗歌既有传统文化的印记,又有当代文学的精神,充满着激情与力量,颂扬着自由、理想与正义。

余光中是一位伟大的文学家,他笔下诗句传递出美好的信息,创作出优美的诗歌,传达着无比富有深意的思想,在当代文学史上,他的作品将有着独特的地位。

至此,经过对余光中诗歌的赏析,可以看到,他的诗歌不仅多姿多彩,而且有深远的思想意义,传递着他对于自由、理想、勇敢和正义的坚守和追求,为无数读者带去了温暖和力量。

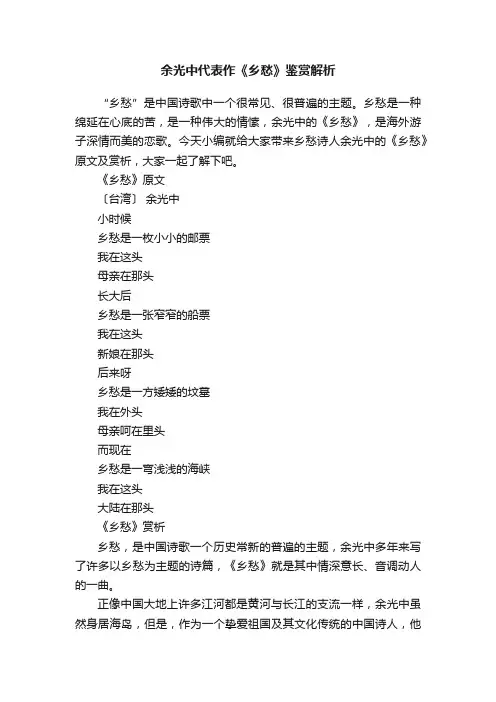

余光中代表作《乡愁》鉴赏解析“乡愁”是中国诗歌中一个很常见、很普遍的主题。

乡愁是一种绵延在心底的苦,是一种伟大的情愫,余光中的《乡愁》,是海外游子深情而美的恋歌。

今天小编就给大家带来乡愁诗人余光中的《乡愁》原文及赏析,大家一起了解下吧。

《乡愁》原文〔台湾〕余光中小时候乡愁是一枚小小的邮票我在这头母亲在那头长大后乡愁是一张窄窄的船票我在这头新娘在那头后来呀乡愁是一方矮矮的坟墓我在外头母亲呵在里头而现在乡愁是一弯浅浅的海峡我在这头大陆在那头《乡愁》赏析乡愁,是中国诗歌一个历史常新的普遍的主题,余光中多年来写了许多以乡愁为主题的诗篇,《乡愁》就是其中情深意长、音调动人的一曲。

正像中国大地上许多江河都是黄河与长江的支流一样,余光中虽然身居海岛,但是,作为一个挚爱祖国及其文化传统的中国诗人,他的乡愁诗从内在感情上继承了我国古典诗歌中的民族感情传统,具有深厚的历史感与民族感,同时,台湾和大陆人为的长期隔绝、飘流到孤岛上去的千千万万人的思乡情怀,客观上具有以往任何时代的乡愁所不可比拟的特定的广阔内容。

余光中作为一个离开大陆三十多年的当代诗人,他的作品也必然会烙上深刻的时代印记。

《乡愁》一诗,侧重写个人在大陆的经历,那年少时的一枚邮票,那青年时的一张船票,甚至那未来的一方坟墓,都寄寓了诗人的也是万千海外游子的绵长乡关之思,而这一切在诗的结尾升华到了一个新的高度:“而现在/乡愁是一湾浅浅的海峡/我在这头/大陆在那头。

”有如百川奔向东海,有如千峰朝向泰山,诗人个人的悲欢与巨大的祖国之爱、民族之恋交融在一起,而诗人个人经历的倾诉,也因为结尾的感情的燃烧而更为撩人愁思了,正如诗人自己所说:“纵的历史感,横的地域感。

纵横相交而成十字路口的现实感。

”(《白玉苦瓜》序)这样,诗人的《乡愁》是我国民族传统的乡愁诗在新的时代和特殊的地理条件下的变奏,具有以往的乡愁诗所不可比拟的广度和深度。

在意象的撷取和提炼上,这首诗具有单纯而丰富之美。

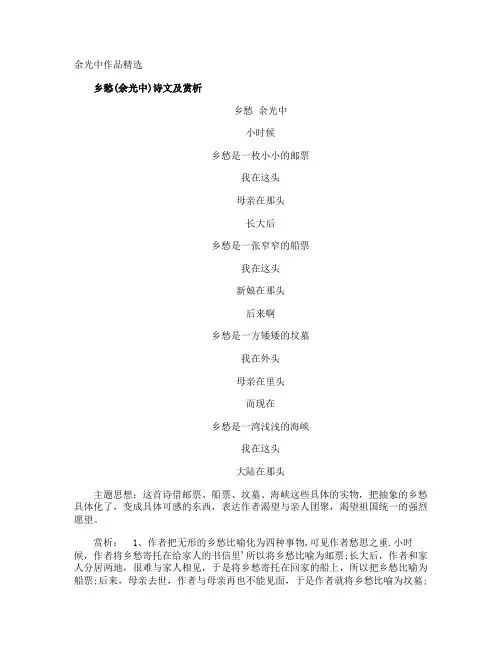

余光中作品精选乡愁(余光中)诗文及赏析乡愁余光中小时候乡愁是一枚小小的邮票我在这头母亲在那头长大后乡愁是一张窄窄的船票我在这头新娘在那头后来啊乡愁是一方矮矮的坟墓我在外头母亲在里头而现在乡愁是一湾浅浅的海峡我在这头大陆在那头主题思想:这首诗借邮票、船票、坟墓、海峡这些具体的实物,把抽象的乡愁具体化了,变成具体可感的东西,表达作者渴望与亲人团聚,渴望祖国统一的强烈愿望。

赏析:1、作者把无形的乡愁比喻化为四种事物,可见作者愁思之重.小时候,作者将乡愁寄托在给家人的书信里'所以将乡愁比喻为邮票;长大后,作者和家人分居两地,很难与家人相见,于是将乡愁寄托在回家的船上,所以把乡愁比喻为船票;后来,母亲去世,作者与母亲再也不能见面,于是作者就将乡愁比喻为坟墓;现在,由于人为的原因,海峡两岸的同胞不能团聚,作者将自己的乡愁比喻为台湾海峡,表达了他期盼祖国统一的强烈愿望。

2、结构方面:本诗分四个小节,前三个小节为最后一个小节做铺垫。

作者按照时间顺序将乡愁依次比喻为邮票、船票、坟墓和海峡,结构严谨,很好的表达了本诗的中心。

台湾诗人余光中先生以“乡愁诗人”著称,他的一首意蕴深刻,家喻户晓的《乡愁》更是写出了海外游子的思归之情,洋溢着诗人魂牵梦绕的“中国情结”。

感受:一、浓重的文化寻根情结对故土的眷恋可以说是人类共同而永恒的情感。

余光中的《乡愁》从两个方面着重表现了对祖国大陆的这种文化上的归属感或者叫作落叶归根情结。

余光中先生在叙述自己思乡的感情基础上,将这种情感体验流露到每一位中国人的心中,将所有海外游子,港澳台同胞们乡愁的心声用一湾浅浅的海峡展现给了祖国同胞,将这种乡愁的中华民族本性深深地扎根在人们心灵的殿堂里。

此时,诗歌的思想情感已经升华到了整个民族及全世界华人的心中,读者可以感受到作者浓郁而又强烈的叶落归根情结。

诗人的乡思之愁不是直白地说出来的,而是通过联想、想象,塑造了四幅生活艺术形象,使之呈现在读者眼前。

人生价值的永恒之思——余光中《天问》赏析以《人生价值的永恒之思余光中《天问》赏析》为标题,写一篇3000字的中文文章人生价值的永恒之思余光中《天问》赏析余光中,原名余冠立,1931年出生于台湾台南,是一位著名的台湾作家、诗人、编辑及学者。

他创作了许多经典的诗歌作品,受到读者的广泛赞誉。

其中,《天问》是余光中著名的作品之一,也是他这一代作家里最具独特性格和深远影响力的一部作品。

《天问》是一部具有教化意义的诗集,它通过诗歌表达出作者对人生价值观的理解,向读者传达着人生最重要的思想,那就是必须正视人生的虚空,要学会接受各种无奈,接受人生的坎坷,才能抓住真正的人生价值。

《天问》共有四十四首诗歌,从“余光中的释怀”、“追忆的记忆”、“遗憾的终结”,再到“苦闷的愁思”,“乐趣的饮酒”,总能用他那独特的诗句,勾起读者内心深处的思惑,产生认同感,并且传达到一种深刻的人生思想,这就是一种深刻而简练的自我拓宽,读者在拓宽中也会受到一定的启发与感动。

首先,《天问》告诉我们,要正视生命的虚无性。

诗句“憔悴的痕迹,暗合苦无穷”,勾起读者心中对生命的苦痛,让读者体会到无常的人生虚空,唤醒读者不要因这种无常而停滞,要勇敢去正视它。

正如余光中在《天问》中所说,“成与败难免”,对于每一个经历失败的人来说,“败”并不意味着失败,而是一种成长。

其次,《天问》诠释了接受现实的重要性。

诗句“苦苦无常,人生枉费”,凸显出人生的无常,这意味着我们每个人都必须学会接受自己的宿命,接受无奈的现实,把握住真实的人生,才能获得真正的价值。

正如余光中在《天问》中所说,“把萤火虫才换来,一株月桂节节开”,要想获得最美好的春天,必须先付出许多艰辛的努力,坚持不懈,才可以实现人生的辉煌。

《天问》中的这些诗句,给了我们一个强烈的警示,要把握真实的人生,勇敢接受虚空的宿命,通过坚持,才能获得真正的人生价值。

余光中的《天问》给我们提供了一个可以激励自己的力量,激发我们不懈的奋斗精神,让我们在人生的道路上不断前行,追求真正的价值,从而实现其人生价值的永恒之思。

余光中《余光中诗选》主要内容简介及赏析(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如诗歌散文、原文赏析、读书笔记、经典名著、古典文学、网络文学、经典语录、童话故事、心得体会、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as poetry and prose, original text appreciation, reading notes, classic works, classical literature, online literature, classic quotations, fairy tales, experience, other sample essays, etc. if you want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!余光中《余光中诗选》主要内容简介及赏析【导语】:作者简介余光中,台湾著名诗人。

台湾诗人余光中及其《乡愁》赏析?一、余光中简介1、生平余光中(1928—),男,1928 年出生于南京,祖籍福建永春。

因母亲原籍为江苏武进,故也自称“江南人”。

1952年毕业于台湾大学外文系。

1959年获美国爱荷华大学艺术硕士。

先后任教台湾东吴大学、台湾师范大学、台湾大学、台湾政治大学。

其间两度应美国国务院邀请,赴美国多家大学任客座教授。

1972 年任台湾政治大学西语系教授兼主任。

1974年至1985 年任香港中文大学中文系教授。

??1985年至今,任台湾中山大学教授及讲座教授,其中有六年时间兼任文学院院长及外文研究所所长。

余光中一生从事诗歌、散文、评论、翻译,自称为自己写作的“四度空间”。

至今驰骋文坛已逾半个世纪,涉猎广泛,被誉为“艺术上的多妻主义者”。

其文学生涯悠远、辽阔、深沉,为当代诗坛健将、散文重镇、着名批评家、优秀翻译家。

现已出版诗集 21 种;散文集 11 种;评论集 5 种;翻译集 13 种;共 40 余种。

代表作有《白玉苦瓜》(诗集)、《记忆像铁轨一样长》(散文集)及《分水岭上:余光中评论文集》等。

2、创作风格他的诗,兼有中国古典文学与外国现代文学之精神,创作手法新颖灵活,比喻奇特,描写精雕细刻,抒情细腻缠绵,一唱三叹,含蓄隽永,意味深长,韵律优美,节奏感强。

他因此被尊为台湾诗坛祭酒。

他的诗论视野开阔,富有开拓探索的犀利朝气;他强调作家的民族感和责任感,善于从语言的角度把握诗的品格和价值,自成一家。

余光中是个复杂而多变的诗人,他变化的轨迹基本上可以说是台湾整个诗坛三十多年来的一个走向,即先西化后回归。

在台湾早期的诗歌论战和70 年代中期的乡土文学论战中,余光中的诗论和作品都相当强烈地显示了主张西化、无视读者和脱离现实的倾向。

如他自己所述,“少年时代,笔尖所染,不是希顿克灵的余波,便是泰晤士的河水。

所酿业无非一八四二年的葡萄酒。

” 80年代后,他开始认识到自己民族居住的地方对创作的重要性,把诗笔“伸回那块大陆”,写了许多动情的乡愁诗,对乡土文学的态度也由反对变为亲切,显示了由西方回归东方的明显轨迹,因而被台湾诗坛称为“回头浪子”。

余光中散文作品《听听那冷雨》赏析余光中散文作品《听听那冷雨》赏析《听听那冷雨》是著名诗人余光中的散文作品。

这篇散文抒写的是深深的思乡情绪。

下面一起来欣赏下!《听听那冷雨》是余光中散文的代表作,如何来欣赏它呢?我认为应该把握以下几点:一.雨之味———潮湿凄冷“惊蛰一过,春寒加剧。

先是料料峭峭,继而雨季开始,时而淋淋漓漓,时而淅淅沥沥,天潮潮地湿湿,即连在梦里,也似乎把伞撑着。

而就凭一把伞,躲过一阵萧萧的冷雨,也躲不过整个雨季。

连思想也都是潮润润的。

”“惊蛰”虽过,料峭春寒,扑面而来不是温暖的杨柳风,而是那淋淋漓漓、淅淅沥沥的“萧萧的冷雨”,这“冷雨”的意象给人潮湿凄冷的感觉,一时间,“天潮潮地湿湿”,仿佛这天与地,还有天地之间的万事万物,甚至“思想”都浸润在潮湿的雨气之中。

文章一开始,就这样把读者“扔到”了铺天盖地的雨的世界,彻头彻尾地淋上一个“雨季”的冷雨,读来顿感“寒”入骨髓,“潮”润心灵,在雨里风里,跟着作者“走入霏霏更想入非非”。

这“霏霏”的感觉让人产生“非非”的遐想,它不仅使人感到“冷雨”的形象鲜明生动,更使人联想到在这冷雨中情感蕴藉的作者,以及作者心中浓郁的乡愁。

如此,从感觉出发的描写就产生了诸多“象外之象”、“味外之味”。

二.雨之色———黑白灰暗“想这样子的台北凄凄切切完全是黑白片的味道,想整个中国整部中国的`历史无非是一张黑白片子,片头到片尾,一直是这样下着雨的。

”“七十年代的台北不需要这些,一个乐队接一个乐队便遣散尽了。

要听鸡叫,只有去《诗经》的韵里寻找。

现在只剩下一张黑白片,黑白的默片。

”……读到这些文字,我们又不由地跟随余光中先生笔触,仿佛置身于“黑白片的味道”的雨中台北街头,回顾“黑白片子”的“整个中国整部中国的历史”,伫立雨中,满眼皆是灰或黑的暗调。

台北本来富庶繁华,历史原也色彩绚丽,然而为何在作者眼中却呈现出灰暗、单调的色彩呢?他要借此传达一种怎样的心情?我们知人论世,溯流寻踪,探寻语言和语言传递感觉背后的答案,终于在一番“寻觅探访”之后发现,之所以全文笼罩在黑白灰暗的色调之中,那是因为:一是台湾的雨季很长,雨天总是灰蒙蒙、雾蒙蒙的。

乡愁诗人余光中的诗歌名篇赏析分享

余光中,台湾著名诗人,1928年生于南京,现任高雄中山大学文学院院长。

余光中将自己浓浓的思乡之情,倾注在他的诗作之中。

今天小编就给大家分享乡愁诗人余光中的经典诗歌,希望大家喜欢。

余光中诗歌一、大江东去

大江东去,浪涛腾跃成千古

太阳升火,月亮沉珠

哪一波是捉月人?

哪一浪是溺水的大夫?

赤壁下,人吊髯苏犹似髯苏在吊古

听,鱼龙东去,扰扰多少水族

当我老去,千尺白发飘

该让我曳着离骚

袅袅的离骚曳我归去

汩罗,采石矶之间让我游泳

让不朽的大江为我涤罪

冰肌的江水祝我永生

恰似母亲的手指,孩时

呵痒轻轻,那样的触觉

大江东去,千唇千靥是母亲

舔,我轻轻,吻,我轻轻

亲亲,我赤裸之身

仰泳的姿态是吮吸的资态

源源不绝五千载的灌溉

永不断奶的圣液这乳房

每一滴,都甘美也都悲辛

每一滴都从昆仑山顶

风里霜里和雾里

幕旷旷神话里走来

大江东去,龙平媒向太阳龙尾黄昏,龙首探入晨光

龙鳞翻动历史,一鳞鳞

一页页,滚不尽的水声

胜者败败者胜高低同样是浪潮浮亦永恒沉亦永恒

顺是永恒逆是永恒

俯泳仰泳都必须追随

大江东去,枕下终夜是江声侧左,滔滔在左耳

侧右,滔滔在右颊

侧侧转转

挥刀不断。

《乡愁四韵》是著名诗人余光中的代表作之一,它以富有

民族特色的意象和直抒胸臆的方式,表达了作者对祖国的深

深眷恋和热爱。

首先,诗人选取了四个极具中国特色的意象——长江水、

海棠红、雪花白、腊梅香,每一个意象都象征着祖国的某一

方面,具有深刻的含义。

其次,诗人以意境为美,注重情感与物象的结合。

每一韵

都以具体的形象来表现诗人的情感,使诗歌更具有含蓄而深

沉的美感。

再次,诗人以结构为美,四韵之间环环相扣、紧密相连,

展现出诗人深邃的情感世界和严谨的思维逻辑。

最后,诗人以音韵为美,每一韵的末尾都以“韵”字收尾,形成鲜明的音乐感,使诗歌具有强烈的艺术感染力。

总的来说,《乡愁四韵》是一首具有深刻内涵和浓郁情感

的诗歌,它表达了诗人对祖国的深深眷恋和热爱,同时也唤

起了我们对祖国的思念之情。

余光中听听那冷雨赏析一、背景介绍余光中(1928年-2017年),台湾作家、教育家、文学评论家,代表作品有《约定》、《终南别墅》等。

他是台湾文学界的重要人物,对于台湾文学的发展做出了不可磨灭的贡献。

《听听那冷雨》是余光中的散文作品之一,首次发表于1984年。

这篇散文通篇贯穿着雨水的象征意义,以叙述雨水引起的种种情感和思考。

二、作品赏析1. 雨水的象征意义余光中在《听听那冷雨》中巧妙地运用了雨水的象征意义,通过描绘雨水的表象引发读者对于情感和思考的共鸣。

雨水在作品中代表着生活中的苦难、忧伤、孤独等情感,通过雨水的描写,作者表达了对于人生的思考和对于人情世故的洞察。

作者在作品中写道:“街上的人们不停地给雨水注入他们心情的干扰波。

几个有钱的乡巴佬对街妇女猛刮脸颊的雨事先一无所知,于是觉得他们命苦,妇女心里更痛快,觉得既命苦又身强。

”这段文字透露出人们对于雨水的不同观感,不同的人有着不同的感受,同时也呈现出人情世故的复杂性。

2. 对于生活的思考余光中的作品中充满了对于生活的思考,他以细腻的笔触描绘了人们在雨水中的种种情感。

他用“冷雨”形容雨水,这不仅仅是形容雨水的温度,更是带出了人们内心的孤寂和冷漠。

作者在作品中写道:“那雨,眼看就要落近斜顶烟霞的梦想……我打了个冷战,这雨,白天还让人觉得清白、悲哀——他今天夜晚不播出,就不是这雨。

”这段文字表达了作者对于现实世界的思考和渴望,雨水成为了他对于真实生活的一种寄托。

3. 雨水与人性之间的关系作者借助雨水的描写,探讨了人性的复杂性和矛盾性。

他写道:“钢铁构架谋杀、一万个可疑影子,还有……飞快而又悠长的谄媚:拍着肩,下面还淡淡地敲敲说,‘在这儿安全’。

”这段文字揭示了人与人之间的阴谋、勾心斗角,以及表面下的虚伪。

通过雨水的描绘,作者传达了对于人性的思考和对于人情世态的观察,使读者对于人性和社会现象有所警醒和思考。

三、结语《听听那冷雨》是余光中的一篇散文作品,通过雨水的象征意义,揭示了人与人之间的复杂关系,以及作者对于生活和人性的思考。

余光中散文作品集代表作精选赏析1.《西欧的夏天》旅客似乎是十分轻松的人,实际上却相当辛苦。

旅客不用上班,却必须受时间的约束;爱做什么就做什么,却必须受钱包的限制;爱去哪里就去哪里,却必须把几件行李蜗牛壳一般带在身上。

旅客最可怕的恶梦,是钱和证件一起遗失,沦为来历不明的乞丐。

旅客最难把握的东西,便是气候。

我现在就是这样的旅客。

从西班牙南端一直旅行到英国的北端,我经历了各样的气候,已经到了寒暑不侵的境界。

此刻我正坐在中世纪达豪土古堡(DalhousieCastie)改装的旅馆里,为“隔海书"的读者写稿,刚刚黎明,湿灰灰的云下是苏格兰中部荒莽的林木,林外是隐隐的青山。

晓寒袭人,我坐在厚达尺许的石墙里,穿了一件毛衣。

如果要走下回旋长梯像走下古堡之肠,去坡下的野径漫步寻幽,还得披上一件够厚的外套。

从台湾的定义讲来,西欧几乎没有夏天。

昼蝉夜蛙,汗流浃背,是台湾的夏天。

在西欧的大城,例如巴黎和伦敦,七月中旬走在阳光下,只觉得温暧舒适,并不出汗。

西欧的旅馆和汽车,例皆不备冷气,因为就算天热,也是几天就过去了,值不得为避暑费事。

我在西班牙、法国、英国各地租车长途旅行,其车均无冷气,只能扇风。

巴黎的所谓夏天,像是台北的深夜,早晚上街,凉风袭时,一件毛衣还不足御寒。

如果你走到塞纳河边,风力加上水气,更需要一件风衣才行。

下午日暖,单衣便够,可是一走到楼影或树荫里,便嫌单衣太薄。

地面如此,地下却又不同。

巴黎的地车比纽约、伦敦、马德里的都好,却相当闷热,令人穿不住毛衣。

所以地上地下,穿穿脱脱,也颇麻烦。

七月在巴黎的街上,行人的衣装,从少女的背心短裤到老妪的厚大衣,四季都有。

七月在巴黎,几乎天天都是晴天,有时一连数日碧空无云,入夜后天也不黑下来,只变得深洞洞的暗蓝。

巴黎附近无山,城中少见高楼,城北的蒙马特也只是一个矮丘,太阳要到九点半才落到地平线上,更显得昼长夜短,有用不完的下午。

不过晴天也会突来霹雳:七月十四日法国国庆那天上午,密特朗总统在香热里榭大道主持阅兵盛典,就忽来一阵大雨,淋得总统和军乐队狼狈不堪。

余光中名篇一、引言余光中(1928年-2017年),著名的台湾作家、诗人和教授,被誉为“现代华文诗歌的奠基人”。

他以深邃的思想、独特的表达方式和细腻的情感而闻名于世。

本文将介绍余光中的几篇代表作品,探讨他在文学界的重要地位以及他对华文文学的贡献。

二、《尚书》《尚书》是余光中创作于1960年代初期的一篇重要散文。

这篇散文以古代尚书之名,展现了作者对传统文化和历史的思考与追寻。

文章以自然景物为线索,通过描写大地、星辰和风云等元素,表达了作者对宇宙之美和人类命运的思考。

在《尚书》中,余光中运用了丰富多样的修辞手法,如比喻、拟人等,使文章更加生动有趣。

同时,他还巧妙地将自然景物与人类命运相结合,通过描写星辰之间的关系来表达对社会秩序和个体命运之间关联的思考。

文章的结构严谨有序,从宇宙的起源、星辰的循环到人类的命运,层层递进。

作者以深邃的哲学思考和独特的文学表达方式,引导读者思考生命与宇宙之间的关系,以及人类在这个广阔世界中所扮演的角色。

三、《乡愁》《乡愁》是余光中最著名的一首诗歌作品,也是他最具代表性和感染力的作品之一。

这首诗以浓郁而深沉的情感表达了作者对家乡和童年回忆的思念之情。

诗中通过描写家乡山水、田园风光和童年游戏等场景,唤起了读者对纯真时光和美好回忆的共鸣。

余光中运用了大量形象生动、富有感染力的语言描写,使诗歌更加生动而真实。

同时,《乡愁》也融入了作者对现实社会变迁和个体命运转变所带来矛盾与困惑的思考。

通过对家乡变迁和自身经历进行对比,作者表达了对现实世界不完美性质的思考,以及对过去美好时光的向往和思念。

四、《牡丹亭》《牡丹亭》是余光中的一部长篇小说,也是他最重要的小说之一。

这部小说通过对明代戏曲《牡丹亭》的改编和再创作,以及对传统文化与现代社会冲突的思考,展现了作者对文化传承和个体命运之间关系的思考。

小说以爱情故事为主线,通过描写主人公冯碧霞与潘金莲之间的纠葛和命运转折,展现了社会道德观念和个体自由意志之间的矛盾与冲突。

人生价值的永恒之思——余光中《天问》赏析中国著名散文家余光中的作品《天问》被誉为“天问诗”,其中蕴藏了睿智的思想。

余光中在《天问》中表达了他对人生价值的永恒之思,既包含了哲学思考,又有深沉的人生见解,具有极高的文学艺术价值,深受读者喜爱。

《天问》以余氏潜心钻研哲学的真知灼见和智慧思维为基础,朴实而又不失哲理。

整首诗开头以比兴对天文地理的追求,就已经暗示了余氏对人类追求智慧的精神内涵。

散句清新,辞藻清雅,余光中把他的心灵探究融入诗句中,叙述自己的人生探索,更多的是体现出一种极尽哲理的思考,深刻体现出他对人生的追求。

诗中“应一切难回答的问题”,可以说是余光中最鲜明的思考。

对余氏而言,探讨的不仅仅是普通的社会实践,而是探讨生活本身所包含的本质,以及他看到的人生道德价值。

此外,诗中“哪里有勇气,突破一切枷锁”,体现了他对生活和人生价值的永恒追求,他坚信,只有勇于突破枷锁,才能获得真正的自由。

余氏的诗歌思想并不单一,他强调的是创造性的思维,努力追求自我完善,让自己成为一个有思想、有影响力的人,在多样性的社会中获得生活和意义。

在这一点上,余氏是一位有着当代哲学思想深度思考的文学家,他本身就是一面镜子,传达着人们审视自己的行为思考,从而更好地实现自我价值。

正如余氏所说:“把生活当做一项自我提升的理想,去思考它,或许能改变生活的历史,实现人类的未来。

”这句话概括了余氏对人生价值的思考,也是余氏作品的精神内核,它充满着睿智的理性思想,能够为人们提供思考人生的参考。

余氏著作《天问》,也深刻地刻画了他对生活和人生价值的永恒追求,令人发思古之恨浅,赞叹不绝。

此外,余氏的文学艺术价值也是被人们普遍接受的,他的作品常以写实手法传达清新淡雅、自然且具有真实现实意味的文学叙事。

而余氏作品《天问》也属于这种叙事,他在文采中运用清新、浅白的文字,描述了他对人生价值的永恒追求,彰显出其哲理性思维,令人赏心悦目。

综上所述,余光中的作品《天问》代表着他对人生价值的永恒之思,他的作品在文学艺术上有着很高的价值,被读者广泛的接受,具有重要的指导意义。

余光中散文《听听那冷雨》赏析赏析通过鉴赏与分析得出理性的认识,既受到艺术作品的形象、内容的制约,又根据自己的思想感情、生活经验、艺术观点和艺术兴趣对形象加以补充和完善。

以下是小编帮大家整理的余光中散文《听听那冷雨》赏析,仅供参考,大家一起来看看!【作者简介】余光中,男,1928年10月21日生于南京,籍贯福建泉州市永春县桃城镇洋上村(母为江苏人,故也自称“江南人”)。

诗人。

曾任台湾中山大学文学院院长、当代著名评论家。

主要作品有《乡愁》《余光中经典》《传说》,其中《传说》获台北新闻局金鼎奖歌词奖。

《听听那冷雨》是著名诗人余光中的散文作品。

这篇散文抒写的是深深的思乡情绪,这种乡情主要是通过雨声的描写流淌而出的,借冷雨抒情,将自己身处台湾,不能回大陆团聚的思乡情绪娓娓倾诉,但另一方面这种乡情也表现在他在文中化用的诗词里面,中国古典诗词的意趣在被赋予生命的冷雨中表现得更淋漓尽致。

《听听那冷雨》赏析余光中认为,散文是一种具有知性美与感性美的文体。

所谓知性,就是知识见解。

“散文的知性该是智慧的自然洋溢”。

1“所谓感性,则是指作品中处理的感官经验;如果在写景、叙事上能够把握感官经验而令读者如临其景,如历其事,这作品就称得上‘感性十足’,也就是富于‘临场感’。

”2“许多出色的散文,常见知性之中含有感性,或是感性之中含有知性,而其所以出色,正在两者之合,非两者之分。

”3余光中的散文理论是学贯中西、博古通今之后的创造性思考,也是他自己创作实践的总结与理性提升,而他的散文创作是他的散文理论的优秀实践。

他是把他的智慧才华、丰富情感自然融合在他那极具创造力和表现力的文辞中的。

几乎可以说,他的每一篇散文都能给读者—个惊喜。

正如他自己所说的,“散文,是一切作家的身份证。

”读他的散文,我们便借助文本而认识了余光中。

《听听那冷雨》就是这样一篇最能显示出作者才华和风格的代表作品,也是一篇“感性十足”而又充盈着灵性与智性的散文精品。