刑法学(1)

- 格式:doc

- 大小:38.50 KB

- 文档页数:4

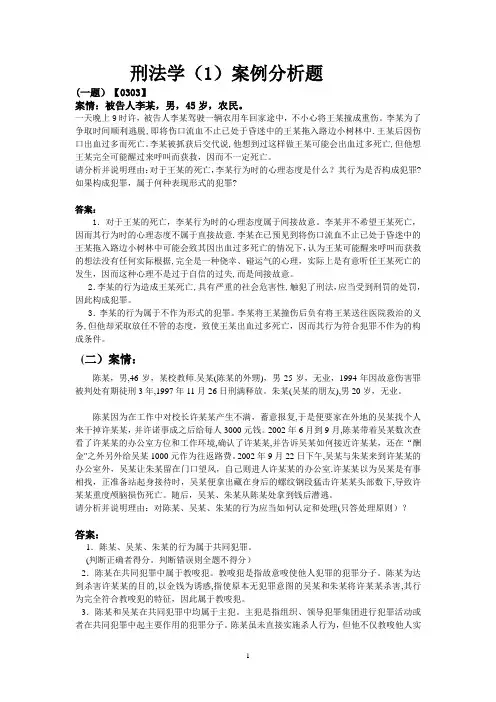

刑法学(1)案例分析题(一题)【0303】案情:被告人李某,男,45岁,农民。

一天晚上9时许,被告人李某驾驶一辆农用车回家途中,不小心将王某撞成重伤。

李某为了争取时间顺利逃脱,即将伤口流血不止已处于昏迷中的王某拖入路边小树林中.王某后因伤口出血过多而死亡。

李某被抓获后交代说,他想到过这样做王某可能会出血过多死亡,但他想王某完全可能醒过来呼叫而获救,因而不一定死亡。

请分析并说明理由:对于王某的死亡,李某行为时的心理态度是什么?其行为是否构成犯罪?如果构成犯罪,属于何种表现形式的犯罪?答案:1.对于王某的死亡,李某行为时的心理态度属于间接故意。

李某并不希望王某死亡,因而其行为时的心理态度不属于直接故意.李某在已预见到将伤口流血不止已处于昏迷中的王某拖入路边小树林中可能会致其因出血过多死亡的情况下,认为王某可能醒来呼叫而获救的想法没有任何实际根据,完全是一种侥幸、碰运气的心理,实际上是有意听任王某死亡的发生,因而这种心理不是过于自信的过失,而是间接故意。

2.李某的行为造成王某死亡,具有严重的社会危害性,触犯了刑法,应当受到刑罚的处罚,因此构成犯罪。

3.李某的行为属于不作为形式的犯罪。

李某将王某撞伤后负有将王某送往医院救治的义务,但他却采取放任不管的态度,致使王某出血过多死亡,因而其行为符合犯罪不作为的构成条件。

(二)案情:陈某,男,46岁,某校教师.吴某(陈某的外甥),男25岁,无业,1994年因故意伤害罪被判处有期徒刑3年,1997年11月26日刑满释放。

朱某(吴某的朋友),男20岁,无业。

陈某因为在工作中对校长许某某产生不满,蓄意报复,于是便要家在外地的吴某找个人来干掉许某某,并许诺事成之后给每人3000元钱。

2002年6月到9月,陈某带着吴某数次查看了许某某的办公室方位和工作环境,确认了许某某,并告诉吴某如何接近许某某,还在“酬金"之外另外给吴某1000元作为往返路费。

2002年9月22日下午,吴某与朱某来到许某某的办公室外,吴某让朱某留在门口望风,自己则进人许某某的办公室.许某某以为吴某是有事相找,正准备站起身接待时,吴某便拿出藏在身后的螺纹钢段猛击许某某头部数下,导致许某某重度颅脑损伤死亡。

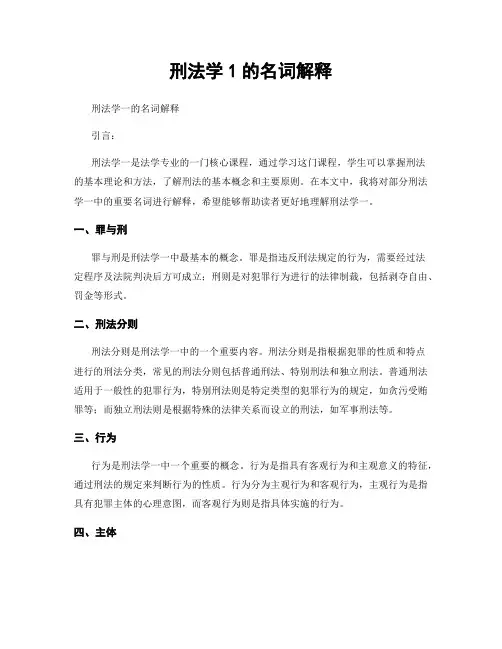

刑法学1的名词解释刑法学一的名词解释引言:刑法学一是法学专业的一门核心课程,通过学习这门课程,学生可以掌握刑法的基本理论和方法,了解刑法的基本概念和主要原则。

在本文中,我将对部分刑法学一中的重要名词进行解释,希望能够帮助读者更好地理解刑法学一。

一、罪与刑罪与刑是刑法学一中最基本的概念。

罪是指违反刑法规定的行为,需要经过法定程序及法院判决后方可成立;刑则是对犯罪行为进行的法律制裁,包括剥夺自由、罚金等形式。

二、刑法分则刑法分则是刑法学一中的一个重要内容。

刑法分则是指根据犯罪的性质和特点进行的刑法分类,常见的刑法分则包括普通刑法、特别刑法和独立刑法。

普通刑法适用于一般性的犯罪行为,特别刑法则是特定类型的犯罪行为的规定,如贪污受贿罪等;而独立刑法则是根据特殊的法律关系而设立的刑法,如军事刑法等。

三、行为行为是刑法学一中一个重要的概念。

行为是指具有客观行为和主观意义的特征,通过刑法的规定来判断行为的性质。

行为分为主观行为和客观行为,主观行为是指具有犯罪主体的心理意图,而客观行为则是指具体实施的行为。

四、主体主体是指能够承担刑事责任的主体。

按照我国刑法的规定,刑事责任主体分为自然人和法人,自然人指的是具有民事行为能力和刑事责任能力的人,而法人则是指具有独立法人资格的组织或者单位。

五、故意和过失故意和过失是刑法学一中用来确定犯罪主体心态的概念。

故意是指犯罪主体明知某种结果会发生,却有意实施该行为;过失是指犯罪主体未预见到某种结果的发生,但由于疏忽或不谨慎而造成后果。

六、构成和责任构成和责任是刑法学一中关于刑事犯罪的两个重要概念。

构成是指犯罪行为符合法律规定的要件和条件,包括客观要件和主观要件;而责任则是指犯罪主体对于其犯罪行为所应承担的法律责任。

七、法定刑和量刑法定刑和量刑是刑法学一中重要的概念。

法定刑是刑法规定的对于某种犯罪行为应该施以的刑罚种类和幅度;而量刑则是指在判决时,根据犯罪行为的性质、情节以及被告人的个人情况,确定实际刑罚的过程。

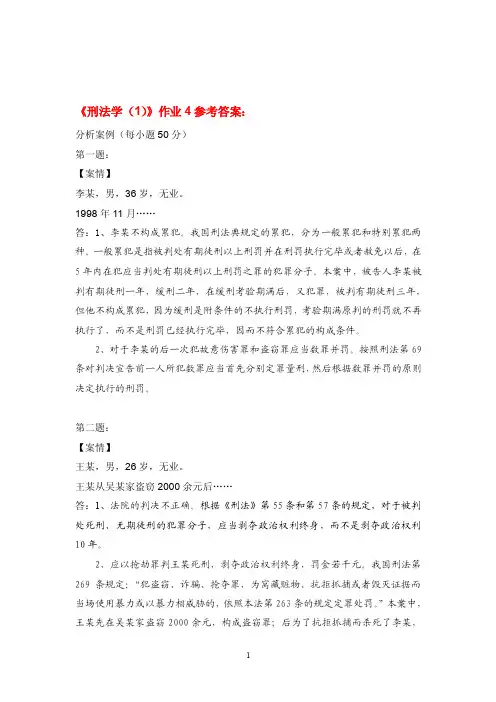

《刑法学(1)》作业4参考答案:分析案例(每小题50分)第一题:【案情】李某,男,36岁,无业。

1998年11月……答:1、李某不构成累犯。

我国刑法典规定的累犯,分为一般累犯和特别累犯两种。

一般累犯是指被判处有期徒刑以上刑罚并在刑罚执行完毕或者赦免以后,在5年内在犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的犯罪分子。

本案中,被告人李某被判有期徒刑一年,缓刑二年,在缓刑考验期满后,又犯罪,被判有期徒刑三年,但他不构成累犯,因为缓刑是附条件的不执行刑罚,考验期满原判的刑罚就不再执行了,而不是刑罚已经执行完毕,因而不符合累犯的构成条件。

2、对于李某的后一次犯故意伤害罪和盗窃罪应当数罪并罚。

按照刑法第69条对判决宣告前一人所犯数罪应当首先分别定罪量刑,然后根据数罪并罚的原则决定执行的刑罚。

第二题:【案情】王某,男,26岁,无业。

王某从吴某家盗窃2000余元后……答:1、法院的判决不正确。

根据《刑法》第55条和第57条的规定,对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子,应当剥夺政治权利终身,而不是剥夺政治权利10年。

2、应以抢劫罪判王某死刑,剥夺政治权利终身,罚金若干元。

我国刑法第269条规定:“犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭证据而当场使用暴力或以暴力相威胁的,依照本法第263条的规定定罪处罚。

”本案中,王某先在吴某家盗窃2000余元,构成盗窃罪;后为了抗拒抓捕而杀死了李某,构成了转化型抢劫罪的犯罪条件,所以对王某应以抢劫罪定罪处罚。

我国刑法第263条规定:“抢劫致人重伤、死亡的;处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产。

”刑法第57条规定:“对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子,应当剥夺政治权利终身。

”所以应以抢劫罪判王某死刑,剥夺政治权利终身,罚金若干元。

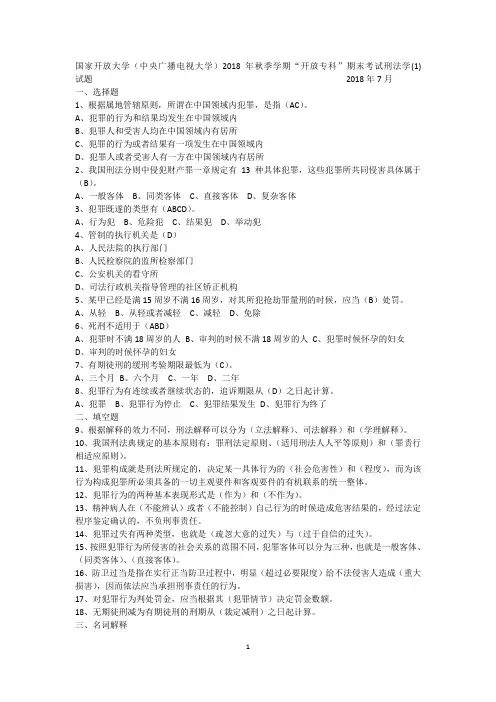

国家开放大学(中央广播电视大学)2018 年秋季学期“开放专科”期末考试刑法学(1) 试题2018年7月一、选择题1、根据属地管辖原则,所谓在中国领域内犯罪,是指(AC)。

A、犯罪的行为和结果均发生在中国领域内B、犯罪人和受害人均在中国领域内有居所C、犯罪的行为或者结果有一项发生在中国领域内D、犯罪人或者受害人有一方在中国领域内有居所2、我国刑法分则中侵犯财产罪一章规定有13种具体犯罪,这些犯罪所共同侵害具体属于(B)。

A、一般客体B、同类客体C、直接客体D、复杂客体3、犯罪既遂的类型有(ABCD)。

A、行为犯B、危险犯C、结果犯D、举动犯4、管制的执行机关是(D)A、人民法院的执行部门B、人民检察院的监所检察部门C、公安机关的看守所D、司法行政机关指导管理的社区矫正机构5、某甲已经是满15周岁不满16周岁,对其所犯抢劫罪量刑的时候,应当(B)处罚。

A、从轻B、从轻或者减轻C、减轻D、免除6、死刑不适用于(ABD)A、犯罪时不满18周岁的人B、审判的时候不满18周岁的人C、犯罪时候怀孕的妇女D、审判的时候怀孕的妇女7、有期徒刑的缓刑考验期限最低为(C)。

A、三个月B、六个月C、一年D、二年8、犯罪行为有连续或者继续状态的,追诉期限从(D)之日起计算。

A、犯罪B、犯罪行为停止C、犯罪结果发生D、犯罪行为终了二、填空题9、根据解释的效力不同,刑法解释可以分为(立法解释)、司法解释)和(学理解释)。

10、我国刑法典规定的基本原则有:罪刑法定原则、(适用刑法人人平等原则)和(罪责行相适应原则)。

11、犯罪构成就是刑法所规定的,决定某一具体行为的(社会危害性)和(程度),而为该行为构成犯罪所必须具备的一切主观要件和客观要件的有机联系的统一整体。

12、犯罪行为的两种基本表现形式是(作为)和(不作为)。

13、精神病人在(不能辨认)或者(不能控制)自己行为的时候造成危害结果的,经过法定程序鉴定确认的,不负刑事责任。

第二章犯罪与犯罪构成第二节犯罪客观要件一、犯罪客体(一)犯罪客体的概念和特征犯罪客体是刑法所保护、而为犯罪行为所侵犯的利益,亦即法益。

犯罪客体表明了刑法的目的,即刑法的目的是为了保护法益。

另一方面,犯罪的客体体现犯罪的本质,即犯罪的本质是侵犯法益。

犯罪客体具有以下特征:(1)犯罪客体表现为法益;主体体现为国家主权、领土完整和安全,人民民主专政的政权,社会主义制度,社会秩序和经济秩序,国有财产、劳动群众集体财产,公民私有的个人财产,公民的人身权利、民主权利和其他权利等合法权益。

(2)犯罪客体是我国刑法所保护的社会关系,如果某种利益只受道德的保护,或者其他社会规范的约束和调整,不是由刑法保护和调整,则不是刑法保护的法益,也就不能成为犯罪客体。

(3)犯罪客体是为犯罪行为所侵犯的社会关系。

法益是客观存在的,如果客观存在的法益没有收到犯罪行为的侵害,就不可能成为犯罪客体。

“侵害”,包括实际侵害事实和侵害的危险。

(二)犯罪客体的分类刑法一般理论,根据犯罪行为所侵犯的法益范围的大小,犯罪客体可分为:(1)一般客体,即一切犯罪所共同侵犯的法益整体。

刑法第2条刑法的任务,刑法第13条犯罪的概念的规定,说明了犯罪一般客体的主要内容。

(2)同类客体,即某一类犯罪行为所共同侵犯的某一类法益。

具体表现就是刑法分则的章节内容。

(3)直接客体,犯罪行为直接侵犯的某种具体的法益。

如故意杀人罪侵犯的生命权,盗窃罪侵犯的财产所有权等。

根据某种具体犯罪侵犯的直接客体的数量,直接客体又可以分为简单客体和复杂客体。

复杂客体中又可以进一步分为主要客体和次要客体。

(三)犯罪客体的立法形式刑法分则条文并非都明确地规定了犯罪客体。

有的条文作了具体规定,有的则没有。

具体地说,有以下几种情况:(1)直接明确规定了犯罪客体,如刑法第114条、第252条侵犯通讯自由罪等;(2)没有明确规定犯罪客体,仅规定了犯罪客体的物质表现,如刑法第263条抢劫罪、第264条盗窃罪、第267条抢夺罪等;(3)仅指明了犯罪行为所侵犯的人这个社会关系的主体,而没有明确规定犯罪客体,如有关侵犯人身的犯罪;(4)仅指出了规定一定社会关系的法律规范,未指明犯罪客体,如走私等以空白的犯罪构成所规定的犯罪;(5)规定了犯罪的行为特征。

绪论单元测试1.以下不是刑法学研究对象的是()A:司法解释B:立法解释C:犯罪原因D:刑法规范答案:C第一章测试1.以下表述错误的是()A:刑法修正案是对刑法的修订与补充,在地位上独立于刑法典B:在法律体系中,刑法是子法,也是其他法律的保障法C:刑法既是善良人的大宪章,也是犯罪人的大宪章D:刑法的渊源包括刑法典、单行刑法与附属刑法答案:A2.关于刑法的性质,以下表述错误的是()A:刑法的法律后果最严厉,也最行之有效,故应通过广泛而频繁地适用刑法,来打造法治高地B:刑法调整的社会关系虽广泛,但其并不调整社会关系的方方面面,其调整具有不完整性C:与其他部门法相比较,刑法具有法律后果的严厉性D:与其他部门法相比较,刑法具有调整社会关系的广泛性答案:A3.最高人民法院某法官出版专著《关于刑法适用的若干解释》,其属于()A:学理解释B:立法解释C:司法解释D:有效力的解释答案:A4.在对“肇事后逃逸”中的“逃逸”解释时,根据《现代汉语词典》,“逃”是逃跑,“逸”是隐匿,从而认为“逃逸”就是离开现场并隐匿起来的解释属于()A:文理解释B:主观解释C:论理解释D:当然解释答案:A第二章测试1.以下不属于法定基本原则的是()A:主客观相统一原则B:罪(责)刑相适应原则C:适用刑法平等原则D:罪刑法定原则答案:A2.关于罪刑法定原则,以下表述错误的是()A:罪刑法定对司法权的限制表现为成文法主义,禁止类推解释,禁止事后法以及禁止绝对不定期刑B:罪刑法定对立法权的限制表现为明确性原则、适当处罚原则以及不均衡、残虐刑罚的禁止C:罪刑法定是刑事法治的基石,其通过对国家公权力的限制以保障公民权利,故其不仅要限制司法权的不当发动,也要限制立法权的不当行使D:罪刑法定原则要求罪与刑的法定,只要法律对罪与刑进行了明确的规定,即可认为实现了罪刑法定答案:D3.关于适用刑法平等原则,以下表述不正确的是()A:适用刑法平等表现为定罪上的平等、量刑上的平等和执行上平等B:适用刑法平等原则要求所有人在适用刑法时百分之百的平等,所以,我国刑法依据年龄标准,将犯罪人分为成年人与未成年人,同时规定未成年人犯罪的,应当从轻或者减轻处罚,且不可以适用死刑等规定是对本原则的违反C:适用刑法平等原则是《宪法》“法律面前人人平等原则”在刑法中的重申,其强调刑法面前人人平等,不允许任何人有超越法律之外特权D:适用刑法平等既包括对公民保护上的平等,也包括对犯罪人处罚上的平等答案:B4.关于罪刑相适应原则,以下表述错误的是()A:罪刑相适应原则在立法上的实现,不仅要求确立科学的刑罚体系,同时还要求依据罪行的轻重规定不同的刑事责任,依据人身危险性的不同规定不同的刑罚减缓制度B:由于对犯罪的罪恶与刑罚的痛苦还无法用数学单位进行精准地计量,所以,罪刑相适应原则是无法实现的C:根据“因为有犯罪且为了没有犯罪而给予刑罚处罚”的表述,罪刑相适应原则要求刑罚的轻重既要与已然之罪(因为有犯罪)的社会危害性相适应,也要与未然之罪(为了没有犯罪)的人身危险性相适应D:罪刑相适应原则在司法上的实现,要求定性的准确和量刑的适当答案:B5.我国法定的基本原则包括()A:罪刑相适应原则B:适用刑法平等原则C:罪刑法定原则D:罪责自负原则答案:ABC第三章测试1.我国刑法空间效力体系的建构,采取的是()A:以属人原则为主,兼采其他原则B:以普遍原则为主,兼采其他原则C:以保护原则为主,兼采其他原则D:以属地原则为主,兼采其他原则答案:D2.我国国家工作人员李某在国外实施侮辱他人的行为且情节严重,按照我国刑法的规定已经构成侮辱罪,而侮辱罪的法定最高刑为3年以下有期徒刑。

第一编总则《中华人民共和国刑法》第一编总则第一章刑法的任务、基本原则和适用范围第一章刑法的任务、基本原则和适用范围第一条【立法目的】为了惩罚犯罪,保护人民,根据宪法,结合我国同犯罪作斗争的具体经验及实际情况,制定本法。

第二条【任务】中华人民共和国刑法的任务,是用刑罚同一切犯罪行为作斗争,以保卫国家安全,保卫人民民主专政的政权和社会主义制度,保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,维护社会秩序、经济秩序,保障社会主义建设事业的顺利进行。

第三条【罪刑法定】法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。

第四条【法律面前人人平等】对任何人犯罪,在适用法律上一律平等。

不允许任何人有超越法律的特权。

第五条【罪责刑相适应】刑罚的轻重,应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。

第六条【属地管辖权】凡在中华人民共和国领域内犯罪的,除法律有特别规定的以外,都适用本法。

凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的,也适用本法。

犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的,就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。

第七条【属人管辖权】中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法,但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的,可以不予追究。

中华人民共和国国家工作人员和军人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法。

第八条【保护管辖权】外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪,而按本法规定的最低刑为三年以上有期徒刑的,可以适用本法,但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。

第九条【普遍管辖权】对于中华人民共和国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行,中华人民共和国在所承担条约义务的范围内行使刑事管辖权的,适用本法。

第十条【对外国刑事判决的消极承认】凡在中华人民共和国领域外犯罪,依照本法应当负刑事责任的,虽然经过外国审判,仍然可以依照本法追究,但是在外国已经受过刑罚处罚的,可以免除或者减轻处罚。

刑法学(1)试题一、填空题(每空1分,共20分)1.刑法,就是规定--犯罪--刑事责任--和--刑罚==的法律。

2.按照罪责刑相适应原则的要求,刑罚的轻重应当与犯罪分子==所犯罪行=和==承担的刑事责任==相适应。

3.我国刑法解决溯及力问题的原则是==从旧兼从轻原则==。

4.犯罪构成,就是我国刑法所规定的,决定某一具体行为==社会危害性 ==的及其==程度==而为该行为构成犯罪所必需的一切主观要件和客观要件的有机统一的整体。

5.犯罪客观方面的各种事实特征中,==危害行为==是一切犯罪构成的必备条件。

6.犯罪主体就是实施危害社会的行为、依法应当负刑事责任的==自然人==和==单位==。

7.在共同犯罪中起==次要==或者==辅助==作用的犯罪分子,是从犯。

8.刑罚,是指刑法中明文规定的由==国家审判机关==依法对==犯罪人==所适用的限制或者剥夺其某种权益的最严厉的法律制裁方法。

9.对犯罪的时候==不满18周岁==的人和审判的时候==怀孕的妇女==,不能适用死刑。

10.被采取强制措施的--犯罪嫌疑人--、--被告人--和正在--服刑的罪犯--,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的行为,属于特别自首,亦称准自首。

二、选择题(每小题至少有一个正确答案。

请将正确答案的序号字母填入题目括号内。

多选、少选、错选均不得分。

每小题2分,共20分)1.刑法与其他部门法相比,其显著特点是( BC )。

A. 理论性与实践性最强B.强制性最为严厉C.保护的社会关系的范围更为广泛D.保护社会关系的手段更为丰富2.刑法条文中的“但书”表示的是( ABD )。

A.对前段的补充B.对前段的限制C.对前段的强调D.是前段的例外3.修订后的我国刑法典的施行时间是( C )。

A. 1997年3月14日B.1997年7月1日C.1997年10月1日D.1998年1月1日4.我国刑法分则“侵犯财产罪”一章规定有12种具体犯罪,这些犯罪所共同侵犯的客体属于( B )。

刑法学(1)期末复习资料(一)填空题1、狭义刑法是指把规定犯罪与刑罚的一般原则和各种具体犯罪与刑罚的法律规范加以条理化和系统化的刑法典。

2、我国刑法条文中的“但书”表示的情况大致有三种,即:对前段的补充、是前段的例外或者对前段的限制。

3、我国刑法的基本原则有罪刑法定原则、适用刑法人人平等原则、罪责刑相适应原则。

4、罪刑法定原则是指“法无明文规定不为罪”、“法无明文规定不处罚”,即行为之定罪处刑(行为之处罚),以行为时法律有明文规定者为限。

5、罪责刑相适应原则是指,犯多大的罪,就应承担多大的刑事责任,法院亦应判处其相应轻重的刑罚,做到重罪重罚,轻罪轻罚,罚当其罪,罪刑相称;罪轻罪重,应当考虑行为人的犯罪行为本身和其他各种影响刑事责任大小的因素。

6、我国刑法解决空间效力的原则是以属地原则为基础,兼采属人原则、保护原则和普遍原则中的合理因素。

7、根据属地原则,凡在中华人民共和国领域内犯罪的,除法律有特别规定的以外,都适用我国刑法。

凡在我国船舶或者航空器内犯罪的,也适用我国刑法。

8、根据属地原则,所谓在中华人民共和国领域内犯罪,是指犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内。

9、享有外交特权和豁免权的外国人的刑事责任问题,通过外交途径解决。

10、我国的国家工作人员和军人在我国领域外犯我国刑法规定之罪的,不论该罪的最高刑是否为三年有期徒刑,均适用我国刑法。

11、我国刑法解决溯及力问题的原则是从旧兼从轻原则。

12、我国刑法规定的犯罪具有严重的社会危害性、刑事违法性和应受刑罚处罚性三个基本特征。

13、犯罪构成的共同要件包括犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体、犯罪主观方面。

14、我国刑法规定的相对负刑事责任的年龄阶段为已满14周岁不满16周岁。

15、精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果,经法定程序鉴定确认的,不负刑事责任。

16、间歇性精神病人在精神正常的时候犯罪,应当负刑事责任。

17、所谓犯罪主观方面,就是指犯罪主体对自己行为的危害社会结果所持的心理态度。

《刑法学》(1)平时作业(一)一、单项选择题:1.制定刑法的法律根据是()a.宪法b.民法c.行政法d.人民法院组织法2.广义的刑法就是指()a.《刑法》b.刑法和刑事诉讼法c.《刑法》和单行刑事法律、决定、规定d.《刑法》和单行刑事法律、同意、规定以及非刑事法律中的刑法规范3.我国刑法中,抒发刑法规范的基本单位就是()a.章b.节c.条d.款4.下列那一种情况不属于在中华人民共和国领域内犯罪()a.行为地在我国,而结果地不在我国b.行为地在我国领域之外,结果地也在我国领域之外,但被害人是中国公民c.行为地不在我国,但结果在我国d.行为地和结果都在我国5.以下诸特征中,哪一个不属于犯罪的基本特征()a.一定的社会危害性b.刑事违法性c.主观恶性d.应予惩罚性6.犯罪构成的要件就是指()a.犯罪客体,犯罪客观方面、犯罪主体和犯罪主观方面b.严重的社会危害性,刑事违法性和应受惩罚性c.犯罪行为,犯罪客体,犯罪客观方面,犯罪主体和主观方面d.犯罪主体、危害社会的犯罪行为和犯罪客体7.某甲盗窃正使用中的电话线,数额不大,构成破坏通讯设备罪;某乙盗窃放在仓库里的电话线,数额较大,构成盗窃罪,对甲、乙定性不同的原因在于()a.实行犯罪行为的地点相同b.犯罪数额大小相同c.犯罪对象所彰显的社会关系的性质相同8.区分同类客体相同的犯罪,主要是根据犯罪的()a.客体b.客观要件c.主体d.主观要件9.以下各罪中,哪一种就可以由不能做为方式形成()a.故意杀人罪b.偷税罪c.遗弃罪d.过错爆炸罪10.我国刑法规定已经开始正数刑事责任的最高年龄就是()a.14岁b.16岁c.18岁d.已八十14岁反感16岁11.甲想枪杀乙,某日晚趁乙返家途中,甲隔小河射击,由于光线不好,距离较远,甲的射击技术又不甚好,因而他对能否射杀乙没有把握,但他不愿放过这个机会,并在这种心理的支配下实施射杀行为,甲的主观心理态度是()a.轻易故意b.间接故意c.疏忽大意过失d.过于自信过失12.丈夫甲为了杀掉妻子乙,在妻子饭碗里导入毒药,所为小丙可能将因分食而中毒,由于杀妻无心而罔顾孩子的非要,甲对乙的心理态度和对丙的心理态度的分别就是()a.均为直接故意b.直接故意和间接故意c.直接故意和疏忽大意的过失d.轻易故意和过于自信的过错13.冬季某日,爆炸工甲误认为一个装有雷管的铝盒是他同事的饭盒,把它放在炉上烤,以致发生爆炸事故,甲对爆炸事故的发生的主观方面是()a.间接故意b.疏忽大意的过错c.过于自信的过错d.意外事件14.某汽车司机在雨夜行车,从马路中间的一塑料布上驶过,司机以为塑料布下是附近农民的稻谷,结果压死了塑料布下睡着的一个精神病人,司机对精神病人的死亡其主观心理态度为()a.间接故意b.疏忽大意的过错c.过于自信的过错d.意外事故15.犯罪目的存有于()a.故意犯罪中b.直接故意犯罪中c.间接故意犯罪中d.故意犯罪以及过于自信过失犯罪中16.按照我国刑法规定,过错犯罪行为在什么样的情况下,形成过失犯罪()a.造成危害结果的b.导致较重危害结果的c.导致通常危害结果的d.导致严重危害的结果的17.对正在进行中的下列哪一种行为可以进行正当防卫()a.殴打行为b.诽谤行为c.诬告陷害行为d.贪污行为18.甲上开着一辆抢来的油车向正在驶进去的一列客车跳回去,乙见状用步枪将甲射杀,油车因无人驾驶而滑出路边小河核爆焚毁,乙的犯罪行为就是()a.正当防卫b.紧急避险c.防卫过当d.避险过当19.某甲将他人的一台彩电偷走回家,经其父、兄劝告,某甲悔过,在被盗者未发觉的情况下,又偷偷把彩电送到原处,甲的犯罪行为就是()a.犯罪中止b.犯罪既遂c.不当作犯罪处理20.医生甲疏忽大意走错药方,司药乙没特别注意检查,误照错方李丽静,并致婴儿服药后丧生,对甲、乙的犯罪行为()a.应按共同犯罪处理b.分别处理c.属于意外事故21.甲要盗窃部队的枪支弹药库,用刀胁迫掌控库房钥匙的乙逼使其取回钥匙,甲用钥匙关上枪支弹药库,抢走了一些枪支弹药,乙属()a.从犯b.胁从犯c.不构成犯罪22.甲为逼使债务人乙偿还债务,将乙关在地下室超过一个星期,甲的犯罪行为属()a.连续犯b.继续犯c.徐行犯d.结合犯23.甲为枪杀乙,将炸药包放到乙睡觉的床下,并在夜晚点燃炸药包,以致乙被击毙,同时家中3人被炸伤,乙及邻居家被摧毁,对甲应当()a.以故意杀人罪与爆炸罪数罪并罚b.从一重罪行政处罚、手段犯罪行为与目的犯罪行为的株连c.从一重罪行政处罚、想象竞合犯下24.甲意图毒死乙,误将白糖当作砒霜拌入乙所要吃的食物内,乙吃了该食物后平安无事,甲的行为是()a.故意杀人密谋b.故意杀人trainedc.意外事件二、多项选择:1.按《刑法》溯大连友谊的从旧并任从轻原则,以下哪种情况,《刑法》有溯大连友谊()a.当时的法律、法令、政策不认为是犯罪,而刑法认为是犯罪的b.当时的法律、法令、政策认为是犯罪,而刑法不认为是犯罪的c.当时的法律、法令、政策和刑法都指出就是犯罪,并且当时的法律、法令、政策处死比刑法重d.当时的法律、法令、政策和刑法都认为是犯罪,并且当时的法律、法令、政策处刑比刑法重2.意外事件就是由于()引发的。

2024国家开放大学电大专科《刑法学(1)》期末试题及答案(试卷号2107)国家开放大学电大专科《刑法学(1)》2024期末试题及答案(试卷号:2107)一、选择题(每小题至少有一个正确答案。

请将正确答案的序号字母填入题目括号内。

多选、少选、错选均不得分。

每小题3分,共24分)1.刑法第93条规定“本法所称国家工作人员,是指国家机关中从事公务的人员”。

这种情况属于()。

A.立法解释B.司法解释C.论理解释D.文理解释2.犯罪的最本质特征在于它是()。

A.应受刑罚处罚的行为B.违反法律的行为C.触犯刑律的行为D.严重危害社会的行为、3.在犯罪客观方面的诸多事实特征中,()是一切犯罪构成客观方面的必备要件。

A.危害行为B.危害结果C.犯罪的时间、地点D.犯罪的方法4.某甲已满15周岁不满16周岁,当其犯()时,应当负刑事责任。

A.盗窃罪B.抢劫罪C.放火罪D.贩卖毒品罪5.自动放弃犯罪的犯罪中止的特征是()。

A.时空性B.自动性C.有效性D.彻底性6.某甲抢劫杀人的行为触犯了两个刑法条文、两个罪名,实际上只构成抢劫罪一个罪。

这种情况在刑法理论上称为()。

A.法规竞合B.吸收犯C.结合犯D.想象竞合犯7.判处罚金,应当根据犯罪分子的()决定罚金数额。

A.犯罪所得B.犯罪性质C.犯罪情节D.犯罪人经济状况8.被判处二十年有期徒刑的犯罪分子,实际执行()以后,可以假释。

A.五年B.十年C.十五年D.二十年二、填空题(每小题2分,共20分)9.我国刑法条文中的“但书”表示的情况有三种,即对前段的补充、对前段的限制或者是前段的例外。

10.犯罪对象是指犯罪行为所直接作用的具体人或者具体物。

11.犯罪构成的共同要件包括:犯罪客体、犯罪主体、犯罪客观方面和犯罪主观方面。

12.刑事责任能力是指行为人构成犯罪和承担刑事责任所必需的,行为人具备的刑法意义上辨认和控制自己行为的能力。

13.我国刑法规定的完全负刑事责任的年龄阶段为已满16周岁。

第一章刑法概论第一节刑法概述一、刑法的概念、性质和任务(一)刑法的概念刑法是规定犯罪、刑事责任和刑事处罚的法律规范的总称。

刑事责任和刑事处罚刑罚,统称为法律后果。

概念解析如下:(1)刑法的内容是犯罪、刑事责任与刑罚问题。

这是刑法不同于其他部门法的基本属性之一。

(2)刑法是关于犯罪、刑事责任、刑事处罚的法律规范的总称。

刑法可以分为广义刑法和狭义刑法。

狭义刑法仅指刑法典,例如《中华人民共和国刑法》;广义刑法,从世界各国来看,包括刑法典、单行刑法、附属刑法三个部分:单行刑法,是国家最高立法机关以决定、规定、补充规定等名称颁布的,规定某一类犯罪及其刑事责任或者刑法的某一事项的法律,如《关于严惩破坏经济的罪犯的决定》、《关于惩治贪污贿赂罪的补充规定》等。

附属刑法,是指附带规定于民法、经济法、行政法等法律之中的刑事法律规范。

如我国台湾地区的《著作权法》规定了侵犯著作权的犯罪行为及其处罚。

我国大陆目前没有真正的附属刑法。

(二)刑法的性质刑法理论通常认为,刑法的性质,是刑法作为国家基本部门法所具有的、区别于其他部门法的特有属性。

与民法、行政法、经济法等基本部门法相比,刑法具有三个显著特征:(1)规范内容的特定性。

刑法是规定犯罪、刑事责任与刑罚的法律规范,这是刑法的特定内容,以此区别于诸如刑事诉讼法、民法、行政法、婚姻法等部门法规范的内容。

(2)保护法益范围的广泛性。

民法、经济法、行政法等都以特定某类社会关系为调整对象,而刑法则是调整各个不同领域的社会关系,包括政治、经济、人身、婚姻、社会秩序等各个领域,从这个意义上说,刑法具有补充性,是其它部门法的保护法,没有刑法做后盾和保证,其他部门法往往很难得到彻底的贯彻实施。

(3)最为严厉的强制性。

任何法律都有强制性,但刑法因刑罚处罚手段不仅可限制人身自由、剥夺人身自由,甚至可剥夺人的生命而显得最为严厉。

(三)刑法的任务《刑法》第 2 条规定:“中华人民共和国刑法的任务,是用刑罚同一切犯罪行为作斗争,以保卫国家安全,保卫人民民主专政和社会主义制度,保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,维护社会秩序、经济秩序,保障社会主义建设事业的顺利进行。

最新国家开放大学电大《刑法学(1)》填空名词解释题题库及答案(试卷号2107)填空题1.根据解释的效力不同,刑法解释可以分为立法解释、司法解释和学理解释2.我国刑法典规定的基本原则有:罪刑法定原则、适用刑法人人平等原则和罪责刑相适应原则3.犯罪构成是指刑法所规定的,决定某一具体行为的社会危害性及其程度,而为该行为构成犯罪所必须具备的一切主观要件和客观要件的有机统一的整体。

4.犯罪行为的两种基本表现形式是作为和不作为。

5.精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果,经法定程序鉴定确认的,不负刑事责任。

6.犯罪的过失有两种类型,即疏忽大意的过失与过于白信的过失7.按照犯罪行为所侵害的社会关系的范围不同,犯罪客体可以分为三种,即:一般客体、同类客体和直接客体。

8.防卫过当是指在实行正当防卫过程中明显超过必要限度。

给不法侵害人造成重大损害,因而依法应当承担刑事责任的行为。

9.对犯罪分子判处罚金,应当根据其犯罪情节决定罚金数额。

10.无期徒刑减为有期徒刑的刑期从裁定减刑之FI起计算。

11.我国刑法解决溯及力问题的原则是从旧形从轻原则。

12.犯罪主体是指实施危害社会的行为、依法应当负刑事责任的自然人和里位。

13.刑罚,是指刑法中明文规定的由国家审判机关依法对犯罪人所适用的限制或者剥夺其某种权益的最严厉的法律制裁方法。

14.被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的行为,属于特别自首,亦称准自首。

15.对犯罪分子减刑以后,其实际执行的刑期,判处管制、拘役、有期徒刑的,不能少于原判刑期的二分之一;判处无期徒刑的,不能少于I •三年。

16.与其他部门法相比,刑法具有两个显著的特点,一是保护的社会关系的范围更为广泛,二是强制性最为严厉17.我国的国家1:作人员和军人在我国领域外犯我国刑法规定之罪的,不论该罪的法定最高刑是否为三年有期徒刑,均适用我国刑法。

答案+我名字从解释的效力上,刑法解释可以分为()。

立法解释司法解释学理解释论理解释得分:40分本题分值:40分回答正确您的答案:二、判断题(共1题,共30分)得分:30分1、刑法所保护的社会关系的范围更为广泛()。

:对:错得分:30分本题分值:30分回答正确您的答案:三、单选题(共1题,共30分)得分:0分1、刑法是一个历史的()。

规章范畴转变蔓延得分:0分本题分值:30分您的答案:我国刑法解决溯及力问题的原则是()。

从旧原则从新原则从新兼从轻原则从旧兼从轻原则刑法的基本原则吧必须是贯穿全部刑法规范的原则()。

T 、适用刑法人人平等原则包括()。

定罪上的平等量刑上的平等刑罚执行上的平等制刑上的平等单选题(共1题,共30分)得分:30分1、刑法空间效力解决国家()的范围问题。

刑事责任刑事管辖刑事统治刑事适用得分:30分本题分值:30分回答正确您的答案:二、多选题(共1题,共30分)得分:30分1、刑法空间效力的原则有()。

属地原则属人原则保护原则普遍原则得分:30分本题分值:30分回答正确您的答案:三、判断题(共1题,共40分)得分:40分1、我国公民在我国领域外犯罪的原则上都适用我国的刑法()。

:对:错得分:40分本题分值:40分回答正确您的答案:、关于生效时间一般有以下规定方式()。

公布之日起生效公布时间起生效公布后一个星期之内生效公布之后经过一段时间再实行得分:40分本题分值:40分回答正确您的答案:二、单选题(共1题,共30分)得分:30分1、从新原则、即对于生效前未经审判或判决尚未确定的行为()。

新法一律具有溯及力旧法依然有溯及力新法没有溯及力旧法的溯及力一律失效得分:30分本题分值:30分回答正确您的答案:三、判断题(共1题,共30分)得分:30分1、刑法的时间效力是指刑法的生效时间()。

:对:错得分:30分本题分值:30分回答正确您的答案::对:错得分:30分本题分值:30分回答正确您的答案:二、单选题(共1题,共30分)得分:30分1、犯罪最本质最基本的特征()。

刑法学(1)

一、填空题(每空1分,共20分)

1.根据解释的效力不同,刑法解释可以分为、和。

2.根据属地原则,所谓在中华人民共和国领域内犯罪,是指犯罪的或者有一项发生在中华人民共和国领域内。

3.我国刑法规定的犯罪具有、和三个基本特征。

4.犯罪行为的两种基本表现形式是和。

5.的精神病人在——的时候犯罪,应当负刑事责任。

6.犯罪的过失有两种类型,即与。

7.有期徒刑的期限,为以上以下。

8.对犯罪分子判处罚金,应当根据决定罚金数额。

9.对犯罪分子减刑以后,其实际执行的刑期,判处管制、拘役、有期徒刑的,不能少于;判处无期徒刑的,不能少于。

10.追诉期限通常从之日起计算。

二、选择题(每小题至少有一个正确答案。

请将正确答案的序号字母

填入题目括号内。

多选、少选、错选均不得分。

每小题2分,共

20分)

1.我国刑法典规定的基本原则有( )。

A.罪刑法定原则B.罪责刑相适应原则

C.惩罚与教育相结合原则D.适用刑法人人平等原则

2.我国刑法的首要任务是用刑罚同一切( )作斗争。

A.危害社会的行为B.违法行为

C.违纪违法行为D.犯罪行为

3.按照( )划分,犯罪客体分为简单客体和复杂客体。

A.犯罪行为所侵犯的社会关系的范围

B.犯罪行为直接侵犯的具体社会关系的单复

C.犯罪行为对具体社会关系的侵犯次数

D.犯罪对象的多少

4.犯罪目的只存在于( )犯罪中。

A.故意B.直接故意

C.间接故意D.既遂

5.某甲在与某乙争吵中捅了某乙一刀后扬长而去,某乙因失血过多死亡。

对于某乙的死亡,某甲的行为属于( )。

A.意外事件B.过失犯罪

C.直接故意犯罪D.间接故意犯罪

6.避险过当应当负刑事责任,但是应当( )处罚。

A.减轻或者免除B.免除或者减轻

C.酌情减轻或者免除D.酌情免除或者减轻

7.某乙没有实行某甲教唆的犯罪,对某甲可以( )。

A.不予处罚B.免除处罚

C.从轻或者减轻处罚D.减轻处罚

8.对于被判处( )的犯罪分子应当剥夺政治权利终身。

A.无期徒刑B.死刑

C.十五年以上有期徒刑D.驱逐出境

9.某甲被判处死刑缓期执行,依法减为有期徒刑后,刑期从( )起计算。

A.死刑缓期执行判决之日B.死刑缓期执行判决确定之日

C.裁定减为有期徒刑之日D.死刑缓期执行期满之日

10.某甲被判处无期徒刑,依法假释时,其考验期限为( )。

A.五年B.十年

C.十五年D.二十年

三、名词解释(每小题4分,共20分)

1.犯罪主体

2.犯罪预备

3.主犯

4.刑罚

5.累犯

四、简答题(每小题8分,共24分)

1.什么是刑事责任年龄?我国刑法是如何划分刑事责任年龄阶段的?

2.简述想象竟合犯的构成特征。

3.什么是一般缓刑?适用一般缓刑应当具备哪些条件?

五、案例分析(16分)

案情:

被告人张某,女,21岁,某厂工人。

一天傍晚,张某路过吴某(男,26岁,无业)家门口时向吴某问路。

吴某见张某单身一人,认为有机可乘,便以带路为名,将张某骗至防洪堤上,提出要与张某发生性关系。

张某说:“不要这样,哪怕我叫你哥也行。

”吴某说:“你叫我啥也不行,反正我要和你玩一下。

”说着就去搂抱张某,张某向前跑开。

吴某追上张某将其推倒在地,并抽了张某两巴掌,然后左手用力掐住张某的双手,右手撕扯张某的裙子和内裤。

张某见状,知道武力反抗没有用,便以哀求的语气说:“我答应你就是了,别把衣服扯乱了,我还要去上班呢,我自己脱。

”吴某以为张某害怕了,便放开张某。

张某站起来将内裤脱下后,便要吴某脱光衣服。

当吴某将外裤连同内裤一并褪到小腿肚时,张某突然上前将吴某推了一把,吴某站立不稳,滚下防洪堤,跌入河中。

张某随即抓起内裤,顾不得穿上,便跑到附近的治安联防队报案。

当联防队员赶至河边,将吴某找到时,吴某已溺水身亡。

试分析:张某的行为属于什么性质的行为?是否构成犯罪?为什么?

试题答案

一、填空题(每空1分,共20分)

1.立法解释司法解释学理解释

2.行为结果

3.严重的社会危害性刑事违法性应受刑罚处罚性

4.作为不作为

5.间歇性精神正常

6.疏忽大意的过失过于自信的过失

7.六个月十五年

8.犯罪情节

9.原判刑期的二分之一十年

10.犯罪

二、选择题(多选、少选、错选均不得分。

每小题2分,共20分)

1.ABD 2.D 3。

B 4.B 5.D

6.A 7.C 8.AB 9.D 10.B

三、名词解释(每小题4分,共、20分)

1.犯罪主体:是指实施危害社会的行为、依法应当负刑事责任的自然人和单位。

2.犯罪预备:是指行为人为实施犯罪而开始创造条件的行为,由于行为人意志以外的原因而未能着手犯罪实行行为的犯罪停止形态。

3.主犯:是指组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。

4.刑罚:是刑法中明文规定的由国家审判机关依法对犯罪人所适用的限制或剥夺其某种权益的最严厉的法律制裁方法。

5.累犯:是指因犯罪而受过一定的刑罚处罚,在刑罚执行完毕或者赦免以后,于法定期限内又犯一定之罪的罪犯。

四、简答题(每小题8分,共24分)

1.刑事责任年龄(简称责任年龄),是指法律所规定的行为人对自己实施的刑法所禁止的危害社会行为负刑事责任必须达到的年龄。

(4分)

我国刑法典把刑事责任年龄划分为完全不负刑事责任年龄、相对负刑事责任年龄与完全负刑事责任年龄三个年龄阶段:

(1)完全不负刑事责任年龄阶段,即不满14周岁。

(1分)

(2)相对负刑事责任年龄阶段,即已满14周岁不满16周岁。

(2分)

(3)完全负刑事责任年龄阶段,即已满16周岁。

(1分)

2.构成想象竞合犯应当具有以下基本特征或必备条件:

(1)行为人必须基于一个犯罪意图所支配的数个不同的罪过而实施犯罪行为。

这是想象竞合犯的主观特征。

(2分)

(2)行为人只实施一个危害社会行为。

这是想象竞合犯的客观特征之一。

(2分)

(3)行为人所实施的一个危害社会行为,必须侵犯数个不同的直接客体。

这是想象竞合犯的另一客观特征,也是此种犯罪形态触犯数个不同罪名的原因所在。

(2分)

(4)行为人实施的一个危害社会行为,必须同时触犯数个罪名。

这是想象竞合犯的法律特征。

(2分)

3.一般缓刑,是指人民法院对于被判处拘役、3年以下有期徒刑的犯罪分子,根据其犯罪情节和悔罪表现,认为暂缓执行原判刑罚,确实不致再危害社会的,规定一定的考验期,暂缓其刑罚的执行,若犯罪分子在考验期内没有发生法定撤销缓刑的情形,原判刑罚就不再执行的制度。

(4分)

适用一般缓刑必须具备下列条件:

(1)犯罪分子被判处拘役或者3年以下有期徒刑的刑罚。

(1分)

(2)根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现,认为适用缓刑不致再危害社会。

这是适用缓刑的根本条件。

(2分)

(3)犯罪分子不是累犯。

(1分)

五、案例分析(16分)

评分要点:

1.张某的行为属于正当防卫行为,不负刑事责任。

(3分)

(判断正确者得分。

判断错误则全题不得分)

2.正当防卫是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害,对不法侵害人造成损害的行为。

(3分) 根据我国刑法规定,对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪采取防卫行为,造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任。

(4分)

3.本案中,吴某采取暴力手段实施强奸犯罪,张某在人身权利受到严重侵害的情况下,为求脱身,用计将吴某推下河堤,虽造成吴某溺水死亡,但其行为并无不当,完全符合刑法关于正当防卫过程中特别防卫权的规定,因此属于正当防卫,不负刑事责任。

(6分。

视论述情况适当给分。

)。