小说叙述视角及人称

- 格式:ppt

- 大小:4.81 MB

- 文档页数:27

叙述方式一、顺叙作用:使人物、事件的叙述有头有尾、脉络清楚,有较强的时空层次性。

二、倒叙作用:使文章曲折有致,造成悬念,引人入胜;增加叙事波澜;使文章结构富于变化,避免平铺直叙;增强文章可读性和感染力。

三、插叙作用:帮助展开主要事件,或推动故事情节发展,或对主要人物的身份作简要介绍,或诠释某一细节;使文章波澜起伏,增大了文章容量,可读性增强。

四、补叙作用:对原来的叙述起丰富、补充作用;造成悬念,叙事波澜,深化主旨,造成强烈的艺术感染力。

五、平叙作用:可以把头绪纷繁,错综复杂的事情,写的眉目清楚,有条不紊。

叙述的人称1.第一人称第一人称叙述,是以"我"(或"我们")的视角来观察和感受,并以"我"的口吻来叙述其所见所闻所思所感。

它是一种单向视角。

其中的"我"可以是作者,也可以是文章中的人物。

第一人称叙述容易形成真实,亲切的格调,带有鲜明的主体特征和主观抒情意味。

它既适合于内心独白式地呈现人物的内心世界,又适合于讲故事式地叙述事件,从而在组织篇章结构时显得自由洒脱,无所拘束。

2.第二人称第二人称叙述,是以"你"(或"你们")为对象的叙述。

因此,它自然具有一种双向交流的对话性质。

有人把它叫做"对向视角"。

这种视角能紧紧抓住读者,使之有一种参与感。

第二人称的突出长处在于它的"透视性"。

它便于作者挖掘人物的意识,也便于读者探究人物的内心世界。

3.第三人称第三人称叙述是一种最"古老"的叙事视角。

它是指叙述者以局外人的口吻,叙述"他"或"他们"的事情。

第三人称,是最自由灵活的叙述角度。

它可以根据写作的需要,随意转换时间,空间。

因而,它是多角度,多方位的。

几种常见的小说叙事视角小说,作为一种文学体裁,以其丰富多彩的故事和引人入胜的情节吸引着读者。

而叙事视角的选择,就像是为小说打开了不同的窗户,让读者能够从不同的角度去观察和体验故事中的世界。

接下来,让我们一起探讨几种常见的小说叙事视角。

一、第一人称叙事视角第一人称叙事,即故事由“我”来讲述。

这种视角能够让读者迅速地与主人公建立起亲密的联系,仿佛读者正亲身经历着主人公所经历的一切。

“我”的内心想法、情感波动和个人经历都能直接呈现在读者面前,使读者更能感同身受。

例如,在《骆驼祥子》中,老舍以祥子的第一人称视角展开叙述,让我们深切地感受到了祥子在那个黑暗社会中为了生存而苦苦挣扎的痛苦与无奈。

通过“我”的眼睛,我们看到了社会的不公、人性的丑恶以及梦想的破灭。

第一人称叙事的优点在于其真实性和亲切感。

读者容易产生共鸣,仿佛与主人公一同经历了喜怒哀乐。

然而,它也存在一定的局限性。

由于视角的限制,“我”无法知晓其他人物的内心想法,对于故事的全貌可能了解得不够全面。

二、第三人称叙事视角第三人称叙事是小说中较为常见的一种视角,叙述者以旁观者的身份讲述故事,故事中的人物被称为“他”“她”或“他们”。

在这种视角下,叙述者可以自由地穿梭于不同人物的内心世界,展现出更加全面和宏观的故事画面。

比如《红楼梦》,作者以第三人称的视角,细致地描绘了众多人物的性格、命运和复杂的人际关系,让我们看到了一个庞大而真实的封建家族的兴衰。

第三人称叙事的优点是视角广阔,可以全方位地展现故事的情节和人物。

但有时可能会让读者在情感上与人物产生一定的距离。

三、全知全能叙事视角全知全能的叙事者就像是一个无所不知的上帝,了解故事中所有人物的想法、过去和未来。

这种视角能够让读者对故事有最全面、最深入的了解。

例如《战争与和平》,托尔斯泰以全知全能的视角,不仅展现了战场上的波澜壮阔,还深入到人物的内心深处,揭示了他们的思想和情感。

然而,这种视角也可能会让读者觉得故事过于完美和不真实,因为现实中没有人能够拥有如此全面的了解。

写作技巧】小说几种常见的写作视角在小说中,视角和人称是两个不同的概念。

视角是指讲述者与其所揭示的内容之间的关系,而人称则是指第一人称、第二人称和第三人称三种不同的叙述方式。

下面我们来介绍一下小说中常见的三种视角。

一、全知视角(视角)全知视角是一种比较成熟、普遍运用的叙述模式。

叙述人仿佛站在云端俯瞰所有人物的活动,洞悉所有人物的一切隐秘,包括其复杂微妙的心理变化。

在这种视角下,叙述人控制着人物的各种表现,可以自由地表现人物和事件,并让读者对人物和事件有一个全面而具体的了解。

一般采用第三人称来叙述,叙述人相当于,对所有线索、发展和结局都了如指掌,对每个人物的心理、过去和未来都清清楚楚。

全知视角的优点在于自由灵活,不受时间、空间等限制,可以最大限度地展示社会生活的深度和广度。

但是,这种视角也有一些缺点,比如可能会导致叙述过于冷漠,难以引起读者的情感共鸣。

二、有限视角(凡人视角)有限视角是一种以人物视角为基础的叙述方式,包括第一人称和第三人称。

在第一人称叙述中,人物可以是主要人物,也可以是次要人物;在第三人称叙述中,人物并不在作品中直接露面,而是始终粘附于某一个人物身上,以被粘附的这个人的视角来讲述。

有限视角的特点是讲述者只能讲述他所感知所认识所理解的一切,会受到其主客观条件的限制,因而也叫有限叙事。

这种视角可以更好地引起读者的情感共鸣,但也容易被限制在某个人物的视角中,难以展示出全面的社会生活。

三、完全客观视角完全客观视角是一种相对较少使用的叙述方式,它不涉及任何人物的主观感受和思想,只是简单地叙述事实。

这种视角往往用于新闻报道、科学论文等领域,较少用于小说创作。

文章中存在格式错误和明显有问题的段落,需要进行删除和改写。

以下是修改后的文章:在叙述人物的文学作品中,还存在一种“变换式”叙述方式。

这种方式并没有固定的叙述人物,而是根据需要不断变换。

例如,XXX的《生死疲劳》中采用了第一人称和第二人称叙述,同时还采用了XXX分开的方式。

高考小说中的叙述视角分析小说,主要是叙述故事。

小说既然要叙述故事,就确定有一个叙述视角的选择和确定问题。

所谓叙述视角,就是故事是由谁讲的,即故事里所发生的事是谁亲眼看到的,听到的,或者是想到的。

叙述人称,就是作者叙述的视察点、立足点。

叙述人称不同于人称,后者是指人物的一般代称,如你、我、他,它们不能一一对应。

依据作者与所叙述对象的关系,叙述的视角主要有第一人称叙述视角和第三人称两种叙述视角。

一、第一人称叙述视角第一人称叙述视角,就是叙述者既是叙述故事的人,同时又是故事里的角色。

这种叙述方式有两个特点:一是这个叙述者具有双重身份,他既可以干脆参加事务进程,又可以跳出作品环境而从旁予以描述或评介,从而使叙述显得更逼真、可信或亲切,也更易于理解。

二是由于叙述者受其角色身份的限制,不行能叙述角色无法知晓的内容。

第一人称的好处是小说情境显得更为真实,作者与读者的距离缩小了。

观赏第一人称时要留意,文本中的“我”不是作者,而有些同学一看到“我”,就以为是作者本人,那是错误的。

“我”与小说中人其他任何一个角色一样,只是小说中的一个角色,没有特殊性,“我”既可以是主角,也可以是配角。

二、第三人称叙述视角第三人称叙述视角,就是叙述者从与故事完全无关的旁观者角度进行叙述。

这通常被称作“全知全能”的叙述。

在这种叙述中,叙述者就像全知全能的“上帝”一样,可以为所欲为地进入任何一个人、事务或领域中挖掘,可以在任何一种时间和空间中上下优游。

在这种叙事视角中,叙述者享有充分的、甚至是无限的自由度。

这种叙述视角,叙述者不但了解小说里全部的情节发展,而且还了解小说中全部人物的心理动态,就连两个人之间的静静话,叙述者也一清二楚;甚至对故事里人物内心最隐秘的想法,叙述者也了如指掌。

这是一种全知视角。

这种叙述视角的不足之处,就是导致作者与读者之间产生隔膜,作者总是把读者排斥在小说的外面,而不像第一、二人称那样,作者似乎是在与读者谈心似的。

一、小说叙述角度与人称(一)关于视角(二)视角与人称的复杂关系全知视角,通常采用"上帝俯瞰"的方式叙述故事.现代小说的全知视角也有变通的形式,叙述者以超然的纯客观姿态叙述,对客观事件保留全知的权威,但不再加入自己的评论和对人物的心理描写,使故事蕴藉性、象征性增强,引发读者的思索,如海明威的《凶手》。

人称:一般以第三人称为主。

好处:1,叙述者处于全知全能的地位,凌驾于整个故事之上,洞悉一切,作品中的人物、故事、场景等无不处于其主宰之下,调度之中.有限视角,即“凡人目光”。

即叙述者只了解故事的部分情节,这时叙述者往往是小说中的一个人物。

首先是第一人称方式,由小说中的人物“我”来讲故事,“我”可以是小说的主人公,如鲁迅的《狂人日记》,也可以是小说的次要人物,如《桥边的老人》。

其次是第三人称方式,这种方式是全知视角与有限视角第一人称方式的融合与发展,小说中的“我"仅是故事的叙述者,主要采用第三人称叙事,如鲁迅的《孔乙己》。

人称:常采用第一人称,有时用混合视角运用有限视角的好处:1,给人一种亲历的感觉,可增加真实性与亲切感,2,能使读者的能动性发挥到最大限度,去想象故事背后的故事,故事以后的故事。

缺点:叙述的眼光往往较为主观,带有偏见和感情色彩,只能限于“我"的所见所闻所感。

二、《桥边的老人》叙述角度分析采用有限视角第一人称方式,“我”作为故事的叙述者讲述的仅仅是自己的所见所闻,对其他人物如老人的感受只能推测,这时叙述故事是一种局限,但对读者却是一种丰富,读者既可以从“我"的角度体验故事,也可以从旁观者的角度充分发挥想像,挖掘每个人物的心理,玩味故事的内涵。

小说中的“我”带有冷静的旁观者色彩,更多的是在“显示”故事而不是“讲述”故事,没有过多的主观感受与心理描写,只有对眼前事物的再现和直接转述式的对话,一切景物象征意义,一切情节的全部内涵全都蕴藏在客观的叙述中。

小说之叙述视角和叙述方式分析从本质上讲,小说属于叙事文学,叙述有关“人”的事情。

我们研究小说,就是要研究“小说说了些什么”,“小说是如何说的”以及“小说为何如此说,而不那样说”。

一、叙述视角叙述视角主要有两种:一种是有限视角,指用第一人称叙述。

另一种是无限视角,指用第三人称叙述。

分析叙述视角,一般先指出小说是采用了“我”的视角,还是“我”“他”不同视角的交叉,然后再分析。

第二人称叙述的优点:增强抒情性和亲切感,便于和读者情感交流。

第三人称叙述的优点:不受时空限制,反映现实比较灵活自由。

二、叙述方式分析叙述方式,主要看小说采用了顺叙、倒叙、插叙、补叙中哪种(些)方式,一般先指出采用了倒叙、插叙、顺序等方式,然后再分析。

顺叙,就是按照时间的推移,如实交代。

倒叙,是把事件的结局或事件中最突出的片段提到文章的开头来叙述,然后再按事件的发展顺序进行叙述。

倒叙能设置悬念,增强兴趣,读来波澜起伏。

插叙,在叙述主要情节或中心事件发展过程中,暂时中断叙述线索,即不依时间顺序而插入有关的另一故事片斷或事件,对主要情节或中心事件作必要的铺垫、照应、补充、说明,使情节更完整,结构更严密,内容更充实。

补叙,是行文中用三两句话或一小段话对前面说的人或事作一些简单的补充交代。

一般用“原来”一词,作为标志。

插叙与补叙的根本区别在于:①插叙插入的是基本事件之外的有关情况,去掉它并不影响事件本身的完整性;而补叙补入的则是基本事件发展之中的有机环节,去掉它会影响事件本身的完整性。

②补叙可以在篇中,也可以在篇末;而插叙只能在篇中,不能在篇末。

一林中遇险记[法国]保尔·考里尔(1)意大利南部有个声名远播的地区名叫卡拉勃利亚,人们都知道那是个凶险之地。

在那里,陌生人是不受欢迎的,而最不受欢迎的恐怕要推法国人,许多法国人因而惨死在当地人手里。

那次我出门旅行,卡拉勃利亚是必经之地,而我正是法国人。

(交代故事发生的地点——卡拉勃利亚,突出环境的凶险。

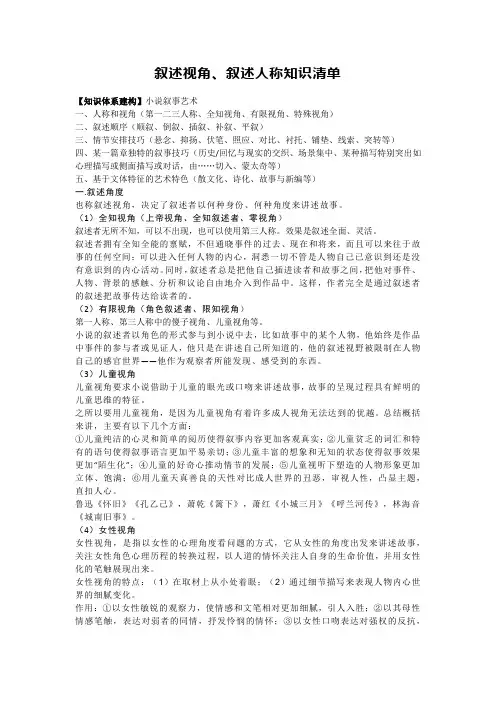

叙述视角、叙述人称知识清单【知识体系建构】小说叙事艺术一、人称和视角(第一二三人称、全知视角、有限视角、特殊视角)二、叙述顺序(顺叙、倒叙、插叙、补叙、平叙)三、情节安排技巧(悬念、抑扬、伏笔、照应、对比、衬托、铺垫、线索、突转等)四、某一篇章独特的叙事技巧(历史/回忆与现实的交织、场景集中、某种描写特别突出如心理描写或侧面描写或对话,由……切入、蒙太奇等)五、基于文体特征的艺术特色(散文化、诗化、故事与新编等)一.叙述角度也称叙述视角,决定了叙述者以何种身份、何种角度来讲述故事。

(1)全知视角(上帝视角、全知叙述者、零视角)叙述者无所不知,可以不出现,也可以使用第三人称。

效果是叙述全面、灵活。

叙述者拥有全知全能的禀赋,不但通晓事件的过去、现在和将来,而且可以来往于故事的任何空间;可以进入任何人物的内心,洞悉一切不管是人物自己已意识到还是没有意识到的内心活动。

同时,叙述者总是把他自己插进读者和故事之间,把他对事件、人物、背景的感触、分析和议论自由地介入到作品中。

这样,作者完全是通过叙述者的叙述把故事传达给读者的。

(2)有限视角(角色叙述者、限知视角)第一人称、第三人称中的傻子视角、儿童视角等。

小说的叙述者以角色的形式参与到小说中去,比如故事中的某个人物,他始终是作品中事件的参与者或见证人,他只是在讲述自己所知道的,他的叙述视野被限制在人物自己的感官世界——他作为观察者所能发现、感受到的东西。

(3)儿童视角儿童视角要求小说借助于儿童的眼光或口吻来讲述故事,故事的呈现过程具有鲜明的儿童思维的特征。

之所以要用儿童视角,是因为儿童视角有着许多成人视角无法达到的优越。

总结概括来讲,主要有以下几个方面:①儿童纯洁的心灵和简单的阅历使得叙事内容更加客观真实;②儿童贫乏的词汇和特有的语句使得叙事语言更加平易亲切;③儿童丰富的想象和无知的状态使得叙事效果更加“陌生化”;④儿童的好奇心推动情节的发展;⑤儿童视听下塑造的人物形象更加立体、饱满;⑥用儿童天真善良的天性对比成人世界的丑恶,审视人性,凸显主题,直扣人心。