中国文化地理考点整理

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:5

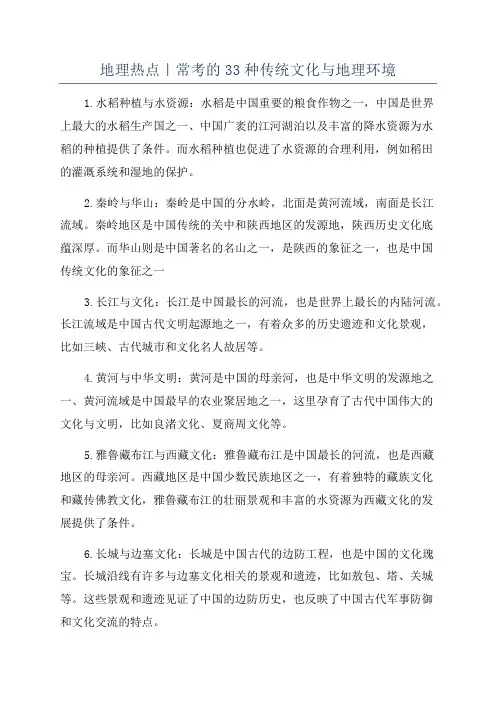

地理热点|常考的33种传统文化与地理环境1.水稻种植与水资源:水稻是中国重要的粮食作物之一,中国是世界上最大的水稻生产国之一、中国广袤的江河湖泊以及丰富的降水资源为水稻的种植提供了条件。

而水稻种植也促进了水资源的合理利用,例如稻田的灌溉系统和湿地的保护。

2.秦岭与华山:秦岭是中国的分水岭,北面是黄河流域,南面是长江流域。

秦岭地区是中国传统的关中和陕西地区的发源地,陕西历史文化底蕴深厚。

而华山则是中国著名的名山之一,是陕西的象征之一,也是中国传统文化的象征之一3.长江与文化:长江是中国最长的河流,也是世界上最长的内陆河流。

长江流域是中国古代文明起源地之一,有着众多的历史遗迹和文化景观,比如三峡、古代城市和文化名人故居等。

4.黄河与中华文明:黄河是中国的母亲河,也是中华文明的发源地之一、黄河流域是中国最早的农业聚居地之一,这里孕育了古代中国伟大的文化与文明,比如良渚文化、夏商周文化等。

5.雅鲁藏布江与西藏文化:雅鲁藏布江是中国最长的河流,也是西藏地区的母亲河。

西藏地区是中国少数民族地区之一,有着独特的藏族文化和藏传佛教文化,雅鲁藏布江的壮丽景观和丰富的水资源为西藏文化的发展提供了条件。

6.长城与边塞文化:长城是中国古代的边防工程,也是中国的文化瑰宝。

长城沿线有许多与边塞文化相关的景观和遗迹,比如敖包、塔、关城等。

这些景观和遗迹见证了中国的边防历史,也反映了中国古代军事防御和文化交流的特点。

7.苏州园林与水城文化:苏州园林是中国古代园林艺术的代表之一,也是中国园艺文化的瑰宝。

苏州的独特水城文化和富饶的水资源为苏州园林的形成和发展提供了条件,苏州园林以其精致的设计和精湛的工艺成为了中国传统文化的代表之一8.汴京与国际贸易:汴京是中国古代的首都之一,也是世界上最早的国际贸易中心之一、汴京位于中国北方黄河流域,这里有丰富的农产品和商业资源,加上北方的交通优势,使得汴京成为了商业和文化的中心。

10.大运河与南北文化交融:大运河是世界上最古老的人工运河之一,也是中国南北文化交融的象征之一、大运河连接了南方的江河湖泊和北方的黄河,促进了南北地区的贸易和人员流动,推动了南北地区文化的交流和融合。

中国地理人文知识大全中国地理和人文知识非常广泛,包含地理位置、自然地理、历史、文化、人口、经济等多个方面。

以下是一个简要的中国地理人文知识概览:1.地理位置:中国位于亚洲东部,东临太平洋,西濒帕米尔高原、喜马拉雅山脉,南隔南海与东南亚相望。

2.自然地理:山脉:北方有阴山、大兴安岭,南方有秦岭、南岭。

藏南有喜马拉雅山脉。

河流:长江,是亚洲第一长河。

黄河,是中国第二长河。

湖泊:长白山下的长白山天池。

云南省的滇池。

3.历史:古代文明:先秦时期的诸子百家、春秋战国时期的兵法家。

秦朝统一六国,汉朝的丝绸之路。

封建时代:唐朝的繁荣文化,宋朝的科技进步。

明清时期的大航海时代。

现代历史:辛亥革命,结束封建君主制。

1949年中华人民共和国成立。

4.文化:语言:汉语是官方语言,有多种方言。

传统艺术:京剧、豫剧、评剧等戏曲形式。

国画、书法、篆刻等传统绘画艺术。

人口:人口分布:东部沿海地区人口密集,西部和北部人口相对较少。

少数民族:汉族是主体,还有五十多个少数民族,如维吾尔族、藏族、蒙古族等。

5.经济:改革开放:1978年开始的改革开放政策,带动了中国经济的迅速发展。

工业与农业:中国是世界最大的制造业国家。

农业以水稻、小麦等为主。

环境:环境问题:空气和水质污染是现代中国面临的环境问题。

教育:教育体制:九年义务教育,高等教育日益发展。

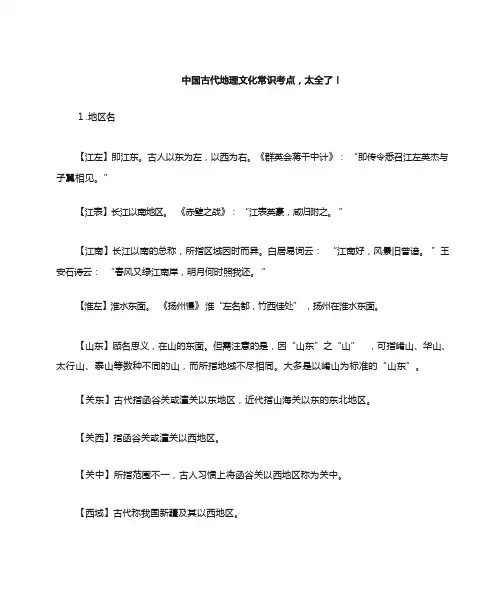

1 .地区名【江左】即江东。

古人以东为左,以西为右。

《群英会蒋干中计》:“即传令悉召江左英杰与子翼相见。

”【江表】长江以南地区。

《赤壁之战》:“江表英豪,咸归附之。

”【江南】长江以南的总称,所指区域因时而异。

白居易词云:“江南好,风景旧曾谙。

”王安石诗云:“春风又绿江南岸,明月何时照我还。

”【淮左】淮水东面。

《扬州慢》淮“左名都,竹西佳处” ,扬州在淮水东面。

【山东】顾名思义,在山的东面。

但需注意的是,因“山东”之“山” ,可指崤山、华山、太行山、泰山等数种不同的山,而所指地域不尽相同。

大多是以崤山为标准的“山东”。

【关东】古代指函谷关或潼关以东地区,近代指山海关以东的东北地区。

【关西】指函谷关或潼关以西地区。

【关中】所指范围不一,古人习惯上将函谷关以西地区称为关中。

【西域】古代称我国新疆及其以西地区。

【岭峤】五岭的别称,指越城、都庞、萌渚、骑田、大庾等五岭。

【朔漠】指北方的沙漠,也可单称“朔” ,泛指北方。

朔气指北方的风,也叫朔风。

【百越】又作百粤、诸越。

古代越族居住在江浙闽粤各地,统称为百越。

古文中常泛指南方地区。

【五岳】五大名山的总称,即东岳泰山、西岳华山、中岳嵩山、北岳恒山、南岳衡山。

【京畿】国都及其附近的地区。

【三辅】西汉时本指治理京畿地区的三位官员,后指这三位官员管辖的地区。

隋唐以后简称“辅”。

【三秦】指潼关以西的关中地区。

项羽灭秦后曾将此地封给秦军三位降将,故得名。

【三都】东汉的三都指东都洛阳、西都长安、南都宛。

唐代的三都指东都洛阳、北部晋阳和京都长安。

【两都】汉代指长安、洛阳。

又叫“两京” 。

2.政区名【中国】现为中华人民共和国简称。

但在古代文献中它是一个多义性的词组。

从春秋战国至宋元明清,多用来泛指中原地区。

大致范围是:黄河以南,长江以北,淮河以西,嘉峪关以东的地区。

【中华】上古时期华夏族居四方之中的黄河流域一带,故称中“华” ,后常用来泛指中原地区。

【九州、神州】传说中的我国上古时期划分的九个行政区域,州名分别为:冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍。

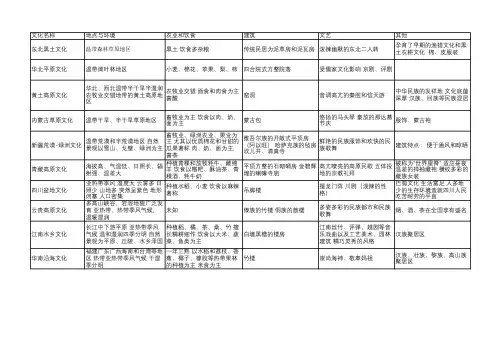

文化名称地点与环境农业和饮食建筑文艺其他东北黑土文化温带森林草原地区黑土 饮食多杂粮传统民居为泥草房和泥瓦房泼辣幽默的东北二人转孕育了早期的渔猎文化和黑土农耕文化 棉、皮服装华北平原文化温带阔叶林地区小麦、棉花、苹果、梨、柿四合院式方整院落受儒家文化影响 京剧、评剧黄土高原文化华北、西北温带半干旱半湿润农牧业交错地带的黄土高原地区农牧业交错 面食和肉食为主喜酸窑洞音调高亢的秦腔和信天游中华民族的发祥地 文化底蕴深厚 汉族、回族等民族混居内蒙古草原文化温带干旱、半干旱草原地区畜牧业为主 饮食以肉、奶、面为主蒙古包悠扬的马头琴 豪放的那达慕节庆服饰:蒙古袍新疆荒漠-绿洲文化温带荒漠和半荒漠地区 自然景观以雪山、戈壁、绿洲为主畜牧业、绿洲农业、果业为主 尤其以优质棉花和甘甜的瓜果著称 肉、奶、面为主,喜茶维吾尔族的开敞式平顶房(阿以旺) 哈萨克族的毡房坎儿井、清真寺鲜艳的民族服饰和欢快的民族歌舞建筑特点·:便于通风和晾晒青藏高原文化海拔高、气温低、日照长、辐射强、温差大种植青稞和放牧牦牛、藏绵羊 饮食以糌粑、酥油茶、青稞酒、牦牛奶平顶方整的石砌碉房 金碧辉煌的喇嘛寺庙高亢嘹亮的高原民歌 五体投地的宗教礼拜被称为“世界屋脊” 适应昼夜温差的掉袖藏袍 横纹多彩的藏族女装四川盆地文化·亚热带季风 湿度大 云雾多 日照少 山地多 突然呈紫色 地形闭塞 人口密集种植水稻、小麦 饮食以麻辣著称吊脚楼摆龙门阵 川剧(泼辣的性格)巴蜀文化 生活富足 人多地少的生存环境造就四川人民吃苦耐劳的平直云贵高原文化多高山峡谷,岩溶地貌广泛发育 亚热带、热带季风气候,温暖湿润未知傣族的竹楼 侗族的鼓楼多姿多彩的民族都市和民族歌舞烟、酒、茶在全国享有盛名江南水乡文化长江中下游平原 亚热带季风气候 温和湿润四季分明 自然景观为平原、丘陵、水乡泽国种植稻、橘、茶、桑、竹 擅长精耕细作 饮食以大米、蔬菜、鱼类为主白墙黑檐的楼房江南丝竹、评弹、越剧等音乐戏曲以及工艺美术、园林建筑 精巧灵秀的风格汉族聚居区华南沿海文化福建广东广西海南和台湾等地区 热带亚热带季风气候 干湿季分明一年三熟 以水稻和荔枝、香蕉、椰子、橡胶等热带果林的种植为主 米食为主竹楼崇尚海神、敬奉妈祖汉族、壮族、黎族、高山族聚居区。

《中国⽂化地理》讲义整理《中国⽂化地理》讲义整理第⼀讲⽂化地理研究:理论、⽅法与实作⼀、⽂化与地理的关联⼆、从⼈地关系论到⽂化地理学三、⽂化地理学研究的内容和⽅法四、⼏组重要的概念⼀、⽂化与地理的关联(⼀)⽂化:作为⼈类的⽣活⽅式1、形形⾊⾊的⽂化定义2、⽂化是⼈类的⽣活⽅式3、⽂化赋予⼈类⽣活的价值与意义4、⽂化与⽂明的联系及区别(⼆)各式各样的⽂化从⽂化的基本特质来讲,⽂化可分为技术⽂化、社会⽂化和意识形态⽂化三个层次。

这三个层次也可分别表述为⽣计⽂化(⽣产、⽣活⽂化)、制度⽂化和精神⽂化。

(三)⽂化形成的时间机制和空间过程1、⽂化形成的时间机制2、⽂化的空间过程(四)地理环境的含义1、位置(机会和挑战)2、地表形态(⼭地、丘陵、平原、盆地、岛屿等)3、⽔⽂(江河湖泊)4、⽓候(风向、⽇照、温度、降⽔、灾害等)5、动植物和地下资源(五)地理环境是⼀个历史的范畴(六)地理环境与⼈类发展1、地理环境与⼈类的起源(4个冰期与3个间冰期)2、地理环境与⼈类种族的演化(⾝⾼、肤⾊、头型、⿐型、发式、胸腔、眼睑等)3、地理环境与⼈类⽂化的形成与发展(⾷、⾐、住、⾏、审美、哲学、社会组织、政治⽣活等)(七)⽂化变成最后的环境⼆、从⼈地关系论到⽂化地理学(⼀)⼈地关系论法国地理学家阿·德芒戎有句名⾔:“凡是⼈类⽣活的地⽅,⽆论何处,他们的⽣活⽅式中,总是包含着他们与地域基础之间⼀种必然的关系。

”他还特别指出,地理学家区别于社会学家的主要原因就在于:“社会学家倾向于只看⼈类集团的⼼理学⽅⾯,忘掉⼈和⼟地的联系”,⽽地理学家则认为“不能离开⼈所居住的⼟地来研究⼈,确认⼟地是整个社会的基础。

”(《⼈⽂地理学问题》,北京,商务,1999,第9-10页)事实上,⾃从来到这个世界的那天开始,⼈类就⼀直在认识、思考和探索我们的⽣活⽅式与地域基础之间所存在的种种必然关系,并由此⽽形成了丰富多彩的⼈地关系论(man-land relationship)思想:1、古典时期的⼈地关系论(荷马史诗、希罗多德、希波克拉底、亚⾥⼠多德)A、《荷马史诗》中的地理世界《荷马史诗》(约成书于公元前第⼋⾄第七世纪)所构勒的是⼀个模糊的、半神话的地理世界。

文化地理总结一、名词解释1、华夏文明:中国早期所实行的以某种行为规范以及它的道德约束为教化的文化。

2、文化突变:文化突变是两种或者两种以上异质文化,就是说特质完全不同的两种文化经过接触之后产生一种新的文化的过程。

3、文化扩散:是文化特质或文化要素从一个社会到另一个社会,一个区域到另外一个区域的传递过程。

4、文化冲突:在文化冲突的过程之中产生一种新的文化取代旧的文化;两种不同性质的文化经过冲突整合后构成了一种新性质的文化。

5、部族的宗教:某一个民族或者某一个民族其中的某一些部落所信奉的宗教。

二、填空、判断1、文化地理研究的内容:所有文化现象在世界上的空间分布、组合形式以及它的变异。

所有这些问题和环境之间的关系。

2、文化地理的核心内容:文化源地、文化扩散、文化景观、文化生态、文化区。

3、泛埃及论:世界上的文化都是以埃及作为唯一的源地,然后通过传播,发散到世界各个地方。

4、中西方文化起源的差别:中国古人把文化的起源归结为圣人或者是祖宗。

百工之事皆圣人之作(也)——【周礼考工记】;早期西方人巴文化起源归结为众神。

5、苏秉琦(1909~1997),著名考古学家。

6、中华文明的诞生不仅仅是在于黄河流域,它具有一种多元文化的特点。

7、在古人的理念之中,认为北方是帝王之尊,叫做水深土厚为帝王之尊。

8、而认为“南”这个方向是一个等级偏下的概念。

9、所谓“天字号”是中国古代的排序方式。

中国古代的排序方式:三才——天地人;四德——元亨利贞五行——金木水火土;千字文——天地玄黄宇宙洪荒10、悖论:最初是合理的,随着发展它不合理了,悖论就产生了,向相反的方向发展。

11、文化从空间上发生扩散过程的媒介是人。

12、文化共享性:人们对于某一种文化,具有一种共同的认同。

13、文化在传播或者扩散的过程之中,一定有一个前提,是他们对文化的认同和理解。

14、文化扩散的形式:扩展扩散(传染型、等级型、刺激型)和迁移扩散15、文化冲突的特点:区域性——空间问题、时代性——问题、民族性、集团性、阶级性16、地域性的文化差异表现在:建筑习俗宗教崇拜祭祀方言各种民俗活动饮食17、文化景观与文化区:空间性功能性时代性文化景观:它代表了一面镜子,反映了这个地区的文化风貌和文化崇向,以一种空间的形式,标志了它具有的特征。

中华文化的人文地理知识中华文化是中国五千年文明历史的结晶,融合了丰富多样的人文地理元素。

从古代所倡导的儒家思想、道家哲学,到民间传统艺术和风俗习惯,中华文化深深地植根于中国的人文地理背景之中。

本文将从不同的角度探讨中华文化的人文地理知识。

一、中国的地理环境中国地处于东亚大陆的东部,北濒渤海和黄海,东临东海,南界琼州海峡,西邻巴颜喀拉山和帕米尔高原。

山川纵横、河流纵横交错,形成了中国独特的自然地理环境。

这种地理环境造就了中华文化的多样性和包容性。

在不同的地理区域,民族聚居和交流使得中华文化得以丰富和繁荣。

二、中国传统的行政区划中国以行政区划为基础,划分为省、自治区、直辖市和特别行政区等,每一个行政区域都有着不同的历史和文化特点。

比如,北京作为中国的首都,承载着悠久的历史和深厚的文化底蕴。

作为中国的政治、文化和经济中心,北京的文化影响力无疑是巨大的,代表着中国传统文化的精髓。

同样,不同的行政区划在历史进程中也形成了各自独特的风格和文化特点。

这些地域性的文化特点会反映在当地的建筑风格、方言语言、民间手工艺等方面。

三、中华文化的宗教信仰中国有着多元的宗教信仰,其中最具影响力的是道教、佛教和儒教。

道教强调与自然和谐相处,追求道的境界;佛教注重人们通过修行和慈悲来摆脱痛苦,追求解脱;儒教则强调人伦道德和社会和谐。

这三个主要的宗教信仰构成了中国文化的核心价值观。

宗教信仰反映在中华文化的各个方面,如书法、绘画、文学作品等。

同时,中国各地还有许多其他的宗教信仰,如伊斯兰教、基督教等,给中国文化增添了更多的多样性。

四、中国的传统节日和习俗中国拥有丰富多彩的传统节日和习俗,这些节日和习俗源于古代的宗教信仰、农耕文化和历史传统。

春节是中国最重要的传统节日,全国各地都会举行盛大的庆祝活动,如舞龙舞狮、放鞭炮、吃团圆饭等。

清明节、端午节、中秋节等也是中国人重要的传统节日,每个节日都有着独特的庆祝方式和习俗。

这些节日和习俗不仅反映了中国的历史和文化,也体现了中国人民对美好生活的向往和追求。

中国地理人文知识点总结中国是一个历史悠久、文化多样、地域辽阔的国家,拥有丰富的地理资源和人文景观。

在中国的广袤土地上,有着丰富多彩的人文知识点,包括地理位置、自然地理、人口和民族、宗教信仰、历史文化等方面。

以下将从这些方面进行总结和介绍。

一、地理位置中国位于东亚,地处亚洲东部,东临太平洋,背靠亚洲大陆,西南邻印度半岛,南濒南海,东北毗邻朝鲜半岛,东南隔海与日本列岛相望。

中华人民共和国国土面积约960万平方公里,是世界第三大国家。

在世界地图上,中国地处十度、二十度东经,三十度、四十度北纬之间。

中国地理位置的独特性,使得中国成为一个具有丰富多样地理风貌的国家,包括广阔的平原、高耸的山脉、蜿蜒的河流、壮观的峡谷、凄美的湖泊等。

中国的地理位置,也决定了中国的气候和自然资源的分布,对中国的社会文化、经济发展等方面都产生了深远的影响。

二、自然地理1.山脉中国是一个山地较多的国家,境内山脉纵横交错,有众多著名的山脉,如秦岭、大巴山、昆仑山、喜马拉雅山、横断山脉、岳麓山、五岳等。

这些山脉在地理上的作用非常显著,它们对中国的气候、水文、岩矿资源等都产生了深远的影响。

此外,中国的山脉也为中国的风景名胜和生态环境提供了得天独厚的条件。

2.平原中国的平原广袤辽阔,主要分布在东部和中部沿海地区,如华北平原、东北平原、长江中下游平原、珠江三角洲平原等。

这些平原地区是中国的粮食生产基地,也是重要的工业和经济发展区域。

3.河流中国的河流众多,上百条河流纵横交错,其中包括长江、黄河、珠江、淮河、辽河、嘉陵江、怒江等。

这些大大小小的河流为中国的经济、交通、农业、生活等提供了丰富的资源。

4.湖泊中国的湖泊众多,包括大小湖泊上百个,其中最大的湖泊是鄱阳湖、洞庭湖、太湖、鄱阳湖、洞庭湖、太湖、滇池等。

这些湖泊为中国提供了丰富的水资源,也是中国的风景名胜地。

5.高原中国的高原主要包括西藏高原、青藏高原、昆仑山高原、大草原高原等。

这些高原地区海拔较高,气候寒冷,既是中国的重要生态屏障,也是中国特有的地理景观。

文化地理学复习资料第一章绪论一、文化的概念1 、“文化”在传统汉语系统中的界定“ 文化”的本义是“以文教化”《周易》“观乎天文,以察时变,观乎人文,以化成天下。

”西汉以后,“文”与“化”合成一个整词“文化不改,然后加诛”(《说苑•指武》)2、“文化”在《现代汉语词典》上的解释人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,特指精神财富,如文学、艺术、教育、科学等。

考古学用语,指同一个历史时期的不易分布地点为转移的遗迹、遗物的综合体。

同样的工具、用具、制造技术等是同一种文化的特征,如仰韶文化、龙山文化。

运用文字的能力及一般知识:学习文化、文化水平。

古语“文化”:反映一种过程;现代“文化”:反映一种现象,如文化的发展3、“文化”在西方语境中的界定英国人类学家爱德华B 泰勒(E. B.Tylor1832-1917):文化或文明,就其广泛的民族学意义来说,是包括全部的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗,以及作为社会成员的人所掌握和接受的任何其他才能和习惯的复合体。

(1871年,《原始文化》)4、当前对“文化”的理解传统上的中文“文化”注重指精神领域,但是也是可以包含物质领域的,而传统的西文culture特指精神领域。

现在的“文化”已成为一个内涵丰富、外延宽广的概念(广义的理解):文化包括一个国家和民族在其长期历史发展过程中所形成的生产方式、生活方式、伦理道德、法律精神、价值观念、思维方式、风俗习惯、宗教信仰等物质与精神要素综合作用的结果及其表现。

综上所述:在文化的创造与发展中,主体是人,客体是自然,而文化便是人与自然、主体与客体在实践中的对立统一物。

这里的“自然”,不仅指存在于人身之外并与之对立的外在自然界,也指人类的本能、人的身体的各种生物属性等自然性。

人创造了文化,同样文化也创造了人。

文化的实质性含义是“人化”或“人类化”,是人类主体通过社会实践活动,适应、利用、改造自然界客体而逐步实现自身价值观念的过程。

中国人文地理知识中国是一个拥有丰富人文地理资源的国家,其独特的地理环境和人文景观使得中国拥有着丰富多样的文化遗产和历史传统。

本文将从中国的地理位置、历史人文、文化特色等方面,介绍中国独特的人文地理知识。

1. 地理位置中国位于亚洲东部,东临太平洋,陆地面积居世界第三位。

中国的地理位置十分重要,不仅是亚洲的中心,也是东亚、东南亚、南亚的枢纽,连接着东西方文明的交汇地带。

2. 自然地理特点中国地域广阔,自然地理特点多样。

中国以高山、平原、丘陵、河流等为主要地貌类型,地势起伏,气候多样。

其中,中国著名的山脉有长江、黄河、珠江等,是中国古代文明的摇篮。

中国还拥有丰富的自然资源,包括森林、水资源和矿产资源等。

3. 历史人文中国拥有悠久的历史和灿烂的文化,积淀了丰富的人文地理知识。

中国的历史悠久,源远流长,自古以来就有着丰富的文化积淀。

中国历史上的诸多朝代,如夏商周、秦汉、唐宋等,都对中国人文地理演变产生了深刻的影响。

中国的历史遗址和文物众多,如故宫、长城、陵墓等,吸引着来自世界各地的游客。

4. 文化特色中国作为一个多民族国家,拥有多样化的文化特色。

中国的文化源远流长,传统文化融合了儒释道三教哲学思想,形成了独特的价值观和行为准则。

中国的传统节日,如春节、端午节、中秋节等,都承载着丰富的人文地理内涵。

此外,中国的传统文化也体现在语言、文学、戏曲、美术等各个方面,形成了丰富多样的文化遗产。

5. 人文景观中国还拥有许多壮丽的人文景观,这些景观以其独特的风貌吸引着游客。

如西安的兵马俑、丽江的古城、敦煌的莫高窟等,都是中国闻名于世的景点。

这些人文景观不仅展示了中国传统文化的魅力,也反映了中国人文地理的多样性。

综上所述,中国人文地理知识丰富多样,既有自然地理的特点,也有历史人文的积淀和文化特色。

中国作为一个拥有悠久历史和灿烂文化的国家,在世界上独具魅力。

通过了解中国的人文地理知识,我们可以更好地欣赏中国的风土人情,增进对中国文化的理解和认知。

中国的人文地理特征知识点总结中国是一个拥有丰富人文地理特征的国家,其地理环境与人文背景相互作用,形成了独特的文化和社会现象。

在本文中,我们将总结中国的人文地理特征,分析其对中国社会和文化的影响。

一、地理环境和人文地理特征相互关联中国的人文地理特征与其广阔的地理环境密切相关。

中国地理环境多样,包括高山、平原、河流和湖泊等多种地貌特征。

因此,不同地区和地域拥有各自独特的人文地理特征。

1. 北方平原:中国北方平原地广人稠,土地肥沃。

这里的人文地理特征包括农业的发展和文化的繁荣。

北方平原是中国大部分粮食的主要生产地,农业在社会经济中起到重要的支撑作用。

此外,北方平原还孕育了中国古代文化的重要发源地,例如中原文化。

2. 长江流域:长江流域地势平缓,气候湿润,这里的人文地理特征包括人口密集和经济繁荣。

长江流域是中国最重要的农业产区之一,同时也拥有许多大城市,如上海和重庆。

长江流域是中国经济发展的重要引擎,吸引了大量人口和投资。

3. 西南地区:西南地区地形复杂多样,植被繁茂。

这里的人文地理特征包括多元的民族文化和生态保护。

西南地区是中国多民族的聚居区,各个民族拥有自己独特的语言、风俗和传统文化。

此外,西南还拥有许多珍贵的生物资源和自然景观,需要进行生态保护和环境治理。

二、区域差异对经济和社会发展的影响中国的人文地理特征导致了不同地区和地域之间的经济和社会差异。

这些差异既是机遇,也是挑战,需要政府和社会各界共同努力来解决。

1. 发达地区与欠发达地区:中国东部沿海地区经济发达,这里的人文地理特征包括优越的自然条件和早期的改革开放政策。

而中国的西部和中部地区相对欠发达,这里的人文地理特征包括相对贫困的自然条件和经济基础。

不同地区之间的发展差异需要通过改革和政策调整来缩小。

2. 城乡差距:中国城乡差距较大,这里的人文地理特征包括农村地区的资源相对匮乏和农业劳动力的过剩。

城乡差距在农村地区导致了社会问题,如农民工问题和留守儿童问题。

第一章中国的基本历史地理环境一、中国历史地理环境概览(一)疆域1.夏朝的版图主要集中在黄河流域和长江流域2.秦朝后历代王朝的疆域虽时有盈缩,但基本趋势是逐渐扩大3.清乾隆年间,最终奠定了今天中国疆域的基础。

(二)政区(即行政区划,是国家为进行分级管理而划分的区域)1.经济发达或处于统治中心的地区,在行政区划中的地位要比不发达地区、边远地区高2.最高一级行政区划变化最大,秦汉为郡,魏晋南北朝为州,唐为道,宋为路,元为行省,明为布政使司,清为省。

最基层的行政区划单位——县则最稳定3.在中央集权制前期以二级行政区为主,南北朝以后以三级行政区为主。

(三)民族1.广义:原始民族、古代民族、近代民族、现代民族;多民族国家各民族的总称;泛指历史上形成的人类共同体2.狭义:资本主义时代形成的,有共同语言、共同地域、共同经济生活,以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的人类共同体。

3.华夏族向汉族转化的前提是一个幅员辽阔、政治经济的统一国家的建立。

它为具有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的汉族提供了产生的条件4.汉民族意识的特点:①强调“大一统”观念,不再把“四夷”看作是外国,而是中国的边疆。

②主动了解认识少数民族(《史记》为少数民族专门立传)(四)人口(五)气候1972竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》:从仰韶文化到殷墟文化,大部分时间的年平均温度高于现在2°C左右;在那以后有一系列的上下摆动,范围为1-2°C;在每400-800年期间,可以分出50-100年为周期的循环二、地理环境决定论功过[法]孟德斯鸠《论法的精神》阐述了关于社会制度、国家法律、民族精神“系于气候的本性”“土地的本性”的观点,系统提出了“地理环境决定论”(一)气候对婚育年龄的影响(二)气候对生理反应的影响(三)气候对心理感受的影响(四)气候对政治的影响(五)辩证地看待“地理环境决定论”1.当时非此斩钉截铁的语言难以逆转千年的成见→给予“同情之理解”2.外部因素:地理环境对人类社会的影响是绝对的,没有空气和水,地球将不可能有任何生物的存在,遑论文化。

地理常识目录一、中国精髓 (2)二、世界十大...... (4)三、国家别称 (8)四、其他世界之最 (9)五、地球经纬 (9)六、七大洲四大洋 (10)七、岛屿、群岛、半岛 (10)八、海洋、海、洋、海峡、江、河、湖、大陆架、海岸线、三角洲、海拔、运河、瀑布、海沟 (11)九、世界有150个国家,亚洲48个,欧洲43个,美洲35个,非洲53个,大洋州14个 (17)一、中国精髓【三山】安徽黄山、江西庐山、浙江雁荡山【五岭】越城岭、都庞岭、萌诸岭、骑田岭、大庾岭【五岳】〖中岳〗河南嵩山、〖东岳〗山东泰山、〖西岳〗陕西华山、〖南岳〗湖南衡山、〖北岳〗山西恒山【五湖】鄱阳湖〖江西〗、洞庭湖〖湖南〗、太湖〖江苏〗、洪泽湖〖江苏〗、巢湖〖安徽〗【四海】渤海、黄海、东海、南海【蜀三关】阳平关、江关、白水关【义阳三关】平靖关、黄岘关、武阳关【古代内三关】居庸关、紫荆关、倒马关【古代外三关】雁门关、宁武关、偏头关【北京三山】万寿山、玉泉山、香山【福州三山】屏山、乌山、九仙山【盛京三陵】福陵、昭陵、永陵【盘山三胜】松、泉、石【晋祠三绝】圣母殿、周柏、难老泉【雁荡三绝】:灵峰、灵岩、大龙湫【长江三峡】瞿塘峡、巫峡、西陵峡【大宁河小三峡】龙门峡、巴雾峡、滴翠峡【西江小三峡】大鼎峡、三榕峡、羚羊峡【岷江小三峡】平羌峡、背城峡、犁头峡【嘉陵江小三峡】沥鼻峡、温塘峡、观音峡【四大名桥】广济桥、赵州桥、洛阳桥、卢沟桥【四大名园】颐和园〖北京〗、避暑山庄〖河北承德〗、拙政园〖江苏苏州〗、留园〖江苏苏州〗【四大名刹】灵岩寺〖山东长清〗、国清寺〖浙江天台〗、玉泉寺〖湖北江陵〗、栖霞寺〖江苏南京〗【四大名楼】岳阳楼〖湖南岳阳〗、黄鹤楼〖湖北武汉〗、滕王阁〖江西南昌〗、大观楼〖云南昆明〗【四大名亭】醉翁亭〖安徽滁县〗、陶然亭〖北京先农坛〗、爱晚亭〖湖南长沙〗、湖心亭〖杭州西湖〗【四大古镇】景德镇〖江西〗、佛山镇〖广东〗、汉口镇〖湖北〗、朱仙镇〖河南〗【四大碑林】西安碑林〖陕西西安〗、孔庙碑林〖山东曲阜〗、地震碑林〖四川西昌〗、南门碑林〖台湾高雄〗【四大名塔】嵩岳寺塔〖河南登封嵩岳寺〗、飞虹塔〖山西洪洞广胜寺〗、释迦塔〖山西应县佛宫寺〗、千寻塔〖云南大理崇圣寺〗【四大石窟】莫高窟〖甘肃敦煌〗、云岗石窟〖山西大同〗、龙门石窟〖河南洛阳〗、麦积山石窟〖甘肃天水〗【四大书院】白鹿洞书院〖江西庐山〗、岳麓书院〖湖南长沙〗、嵩阳书院〖河南嵩山〗、应天书院〖河南商丘〗【七大藏书楼】文渊阁〖北京〗、文源阁〖北京〗、文津阁〖承德〗、文溯阁〖沈阳〗、文汇阁〖扬州〗、文淙阁〖镇江〗、文澜阁〖杭州〗【九大名关】山海关〖河北〗、居庸关〖北京〗、紫荆关〖河北〗、娘子关〖山西〗、平型关〖山西〗、雁门关〖山西〗、嘉峪关〖甘肃〗、武胜关〖河南〗、镇南关(今名友谊关)〖广西〗【四大佛教名山】浙江普陀山〖观音菩萨〗、山西五台山〖文殊菩萨〗、四川峨眉山〖普贤菩萨〗、安徽九华山〖地藏王菩萨〗【四大道教名山】湖北武当山、江西龙虎山、安徽齐云山、四川青城山【西湖十景】三潭印月、苏堤春晓、平湖秋月、双峰插云、柳浪闻莺、花港观鱼、曲院风荷、断桥残雪、南屏晚钟、雷峰夕照【碣石十景】碣石观海、天柱凌云、山岩春晓、石洞秋风、西嶂排青、东峰耸翠、龙蝠灵壑、风翥祥峦、霞辉窣堵、仙影沧浪【台湾十二胜】角板山、草山北投、新店、大溪、玉山、八卦山、虎头牌、狮头山、太平山、大里简、旗山、雾社【巫山十二奇峰】神女、翠屏、朝云、松峦、集仙、聚鹤、净坛、上升、起云、飞凤、登龙、圣泉二、世界十大……【世界六大宫殿】北京故宫、法国凡尔赛宫、俄国克里姆林宫、美国白宫、英国白金汉宫、文莱王宫【世界十大高楼】[1]101摩天大楼〖中国~台北·452m〗[2]国家石油公司双塔〖马来西亚~吉隆坡·452m〗[3]西尔斯大厦〖美国~芝加哥·443m〗[4]金茂大厦〖中国~上海·420m〗[5]帝国大厦〖美国~纽约·381m〗[6]中环广场大厦〖中国~台北·452m〗[7]中国银行大厦〖中国~香港·369m〗[8]T/C大厦〖中国~高雄·374m〗[9]阿摩珂大厦〖美国~芝加哥·346m〗[10]约翰·汉考克大厦〖美国~芝加哥·344m〗【世界十大山峰】[1]珠穆郎玛峰〖中国——尼泊尔·8848。

文化地理学知识点文化地理学是研究地理环境与人类文化之间相互作用关系的一门学科,它涉及到地理环境对人类文化传播、形成和演变的影响,探讨不同地域的文化特征及其背后的地理原因。

以下是文化地理学的一些重要知识点:1. 文化区位理论:文化地理学认为,不同地理环境下形成的文化区具有独特的文化特征,这种独特性可以通过区位理论来解释。

区位理论认为,地理环境的差异会影响人类文化的发展,从而形成具有地域特色的文化区。

2. 文化景观分析:文化地理学强调文化景观的重要性,通过对不同地域的文化景观进行分析,可以揭示地理环境与人类文化之间的关系。

文化景观分析可以帮助人们更好地理解不同地区的文化特征及其形成原因。

3. 文化地域分类:文化地理学根据地理环境和文化特征的不同,将世界划分为不同的文化地域类型,如农业文化区、工业文化区、商贸文化区等。

这种分类有助于人们了解不同地域的文化发展规律和特点。

4. 文化遗产保护:文化地理学强调文化遗产的重要性,认为文化遗产是人类文明的宝贵财富,需要得到有效的保护和传承。

通过文化地理学的研究,可以更好地理解文化遗产的地理环境背景和价值。

5. 文化多样性:文化地理学关注不同地域的文化多样性,认为地理环境对文化的影响呈现出多样性和复杂性。

文化多样性是丰富多彩的人类文明的体现,也是地理环境与人类文化互动的产物。

通过对上述知识点的了解和研究,可以更深入地掌握文化地理学的基本原理和方法,帮助人们更好地理解地理环境与人类文化之间的关系,促进不同地域文化的交流与发展。

文化地理学知识将为我们解读世界文化的多样性和丰富性提供重要的参考和指导。

高中地理选修3文化地理知识点总结

- 文化地理是地理学的一个分支,主要研究地球上不同地区的人类文化特征、文化景观等相关内容。

- 不同地区的文化差异是地理环境、历史、经济等因素的综合结果。

- 文化地理的研究方法包括实地调查、地图分析、统计数据分析等。

文化与自然环境关系

- 不同的自然环境对文化的形成和发展产生影响。

- 自然环境条件的差异会导致不同地区的文化差异。

- 文化适应是人类对自然环境变化的一种行为和思维模式。

文化景观与人文地理

- 文化景观是指人类活动在自然环境上留下的痕迹和建筑物。

- 文化景观具有地域性和历史性,反映了不同地区的文化特征和历史变迁。

- 文化景观包括建筑、农田、城市、村庄等各种人造环境。

文化传统与文化创新

- 文化传统是指在特定历史条件下形成的一种固定的思维方式、行为规范和价值观念。

- 文化传统在一定程度上决定了人们的行为方式和社会关系。

- 文化创新是指在文化传统的基础上出现的新的思维方式、行

为规范和价值观念。

文化交流与全球化

- 文化交流是指不同文化之间的信息、思想、价值观和俗等的

互相传递和交流。

- 文化交流可以促进文化的多样性和创新。

- 全球化将不同地区的文化交流加速,使文化之间的联系更加

紧密。

文化认同与文化冲突

- 文化认同是指个体或群体对自己所属文化的认同和接受程度。

- 文化认同的差异可能引发文化冲突和文化摩擦。

- 文化冲突可以通过对话、理解和尊重来得到解决。

以上是高中地理选修3文化地理的知识点总结,希望对您有帮助。

中国文化地理题库第一章1. 简述中国农业起源中重要的元素-小米的主要特点答: 小米是一种耐旱的植物,它是需要一定水量的,同时也能在一定程度上忍受干旱。

小米的适应性很强!在没有特大干旱的情况下都可以长成,即使不是风调雨顺的时候也会有一定的产量。

无论把小米种在山坡上,还是河流边上,抑或是平原上,最后都会有差不多的产量。

这就说明,小米的生长范围是很广泛的。

小米最初的生长范围就在淮河以北,整个黄河流域。

小米在农业发展初期很适合地貌特征复杂的中国地区。

2. 简述中国农业起源中重要的元素-水稻的主要特点答: 和小米不同水稻是一种沼泽植物,也就是一种喜水的植物。

水稻的根在水里面长,茎长在空气中,也是春天播种,夏天生长,秋天收割。

水稻生存条件的一个特点是:温度越高,降雨量越多,长势就越好。

真正出现将水稻转换成农业的地方是在长江流域。

第二章1.请简单分析一下如何用科学和客观的眼光去看待“三皇五帝之治天下”的传说。

答:1.对于传说最为直接的考证就是文字的记载,这段政权的传递在历史上是没有文字记载的,中国的文字起源于商朝,这些人物出场的时间都是在商朝以前的一千多年,甚至更久,是一个没有文字历史的历史,所以我们说它没有历史和考古的证据。

2.文明的起源需要好几千年或上万年才,所以文明不是一个人就能给他创造起来的事情,所以说单靠几个人的一生,把这一系列复杂的演变包揽下来,是不科学的。

3. 虽然说三皇五帝的历史不具有强烈的科学客观性,但是它反映出了一个国家的愿望,对于一个国家来讲从原始就是一个多民族混合在一起的社会,为了大家能够充分融合在一起,和谐共处,我们的祖先就创造了这个历史,讲道德,互帮助,照顾百姓等等就成为一直延续下来的传统美德,同时也是那时候人们的一种愿望和理想的创造。

在现在科学技术发展的国家,我们既要以科学的角度来了解国家的文明以及上古传说,从文化的角度来讲,我们也是需要这些理想的人物、理想的事情鼓舞我们加强团结,共同发展。

中国文化地理考点整理1.地理学上的纬度气候带理论及其意义。

理论:根据太阳高度和昼夜长短随纬度的变化,将地球表面有共同特点的地区,按纬度划分为五个热量带,即热带、南温带、北温带、南寒带、北寒带。

意义:在地球表面上,热带、温带、寒带的空间分布,表明了热量的不均匀分布状况。

热带是地球表面最大的热源,两极是最大的冷源,所以赤道与两极地区之间的热量传输与交换对全球性的大气环流、洋流的形成与分布具有决定意义,广大的温带地区正是冷暖气流接触和热量交换的地带,在那里形成四季分明多变的天气特征。

2.我国南北地区差异(气候、地形、经济、文化)我国的南北划分以秦岭和淮河为界,这是个自然的界限,也是一个人文的界限,也是一个社会和经济的界线。

我国南北地区的差异主要体现在以下几个方面:气候差异:南方是以亚热带季风气候为主的,夏季炎热多雨,冬季温和湿润。

北方是以温带季风气候为主的,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥。

地形差异:南方多丘陵、山地、河流,北方多平原,高原。

经济差异:南方轻工业相对较发达,北方以重工业为主。

南方经济较北方经济活跃。

文化差异:语言上,南方语言繁杂,北方语言比较单一。

饮食上,南方人爱米饭,北方人喜面食。

3.我国地理环境状况P137中国文明区的地理位置不仅偏居欧亚大陆的东方,而且其本身的地理环境又显得相对封闭、相对孤立。

背依高山大漠,面对辽阔的海洋,这种与世隔绝的地理形势,造成了古代中国与世界文化交流的困难重重。

从帕米尔高原向东南,由北支喀喇昆仑山-阿尔金山-祁连山和南支喜马拉雅山-横断山包围形成了世界上最高、最大的青藏高原,成为中西陆上交通的巨大屏障。

从帕米尔高原向东北,天山-阿尔泰山-萨彦岭-外兴安岭横亘在蒙古高原外围,成为中国西北和北方的一道天然长城。

这两条山系成“入”字型包围之势,构成了封闭中国的骨架。

在中国西南边境,喜马拉雅-横断山脉继续向东南亚延伸,自西向东依次排列着南北向和西北-东南向的巨大山脉。

与此同时,发源于青藏高原和横断山区的大江大河又顺沿上述巨大山脉之间的山间谷地奔腾而下,分别注入印度洋和太平洋,从而形成了中国西南边境山河相间的险峻形势。

这一切使得黄河-长江流域文化与南亚次大陆以及西亚文化之间的交流非常困难。

中国东濒浩瀚的太平洋,渤海、黄海、东海和南海构成了大陆东部的边缘海,在古代中国,它们以另一种方式封闭了中国的文明区。

3.我国内陆地形环境特征P144从地形图上看,我国地貌的总轮廓、总趋势为西高东低,自西向东逐级下降,构成巨大的阶梯状斜面。

第一阶梯是青藏大高原,由极高山、高山和大高原组成,平均海拔在4000米以上;青藏高原的外缘至大兴安岭-太行山-巫山=雪峰山之间,主要由广阔的高原(内蒙古高原、黄土高原和云贵高原)与大盆地(四川盆地、塔里木盆地和准格尔盆地等)组成,它们形成我国地貌的第二阶梯;我国东部宽阔的平原和丘陵构成了第三级、也是最低一级的阶梯。

正是这种西高东低的地貌大势,才使黄河、长江等主要大河自西向东奔流入海,它们以其所携带的泥沙,在我国东部塑造了一系列肥沃辽阔的大平原。

4.我国文化中心的变迁趋势(复杂性)中原文化轴心时代,由于中国的经济和政治中心基本稳定于北方黄河流域,因而其文化中心也就始终在其发祥之地的中原摇篮中徘徊。

当然随着经济重心在唐代中叶以后的南移,文化中心也就稍迟于后地表现出向江南转移的趋势。

具体而论,在中国文化轴心时代初期,即春秋战国到秦、汉时期,北方地区人才以压倒性优势遥遥领先于南方;从唐代后期开始,北方人才比重急剧下降,南方迅速上升,到北宋后期,南北人才比重持平,中原文化轴心时代结束,直到明末,南方人才比重以压倒性优势超过北方,形成不可逆转之势。

自清代至今,中国的文化中心稳定于江南。

5.自然环境与社会文化之间的关系(?)自然环境与社会文化之间的关系。

其观点主要有三种:一是环境决定论,由希腊学者希波克拉底的“体液论”发展而来的。

古希腊的思想家希波克拉底、柏拉图和亚里士多德等人在考察人与气候的关系时,都认为人的性格和智慧都由决定,其后的学者普遍接受其观点,并将其进一步发展,认为人的文化发展、性格、身心特征、民族特征、社会组织等都受自然环境、特别是气候条件影响。

二是环境可能论,是由20世纪二三十年代美国人类学家博厄斯开创的历史特殊论学派提出的,它是与环境决定论相对立的观点,该观点认为环境为人类文化发展只提供了多种可能,由人类选择和利用,而生活方式决定人类选择哪种可能。

三是文化生态论,文化生态论者认为文化与环境的关系是互为的,也就是说人类的行动本身对周边条件的影响也是构成文化形态的一个基本的条件。

任何一个民族的文化,都是在一定的地理环境中形成和发展的。

离开了地理环境这个物质基础,我们就无从谈论一个民族的文化及特征。

因为民族文化的特征,既不是唯心主义绝对理念的产物,更不是造物主的赋予,而是生活在不同地理环境中的种族或民族长期实践活动的结果。

不同的地理环境提供不同的自然资源或自然富源,从而使生活于其中的民族从事不同的物质生产方式,建立与其生产方式相一致的社会组织形态,最终便形成了具有鲜明地域特色的民族文化。

6.当今世界范围内分为哪些大的文化区域东亚文化区、东南亚文化区、南亚文化区、西亚-北非文化区、欧洲文化区、盎格鲁美洲文化区、拉丁美洲文化区、南非洲文化区、纽澳-大洋洲文化区7.如何看待文化的中心与边缘的辩证关系(?)一般情况下,文化中心处于文化的密集区,其政治、经济、制度等方面信息流量大,而且对周边地区的文化产生直接或间接的影响,带动文化向前发展;而文化边缘总是受到文化中心的控制和影响,它在文化发展的各个方面明显得落后于文化中心地区。

文化边缘是一个与中心相对的概念,主要是指一个文化中心区的边缘地区,因其处于次要的、被支配的、受容的地位,所以我们称它为文化边缘。

不管是文化中心,还是文化边缘,都不是绝对的和不可更改的。

在历史上,文化发展之间的不平衡是规律,但在人类文化发展的历史进程中永远都处于绝对优势或先进地位的国家或地区,却都从来没有出现过,即使是鼎盛时期的文明,也逃脱不了走向衰落的命运就像人有生老病死的规律一样,文化也有自己的发展规律。

文化的中心往往会向边缘幅射进而影响到外部民族的发展,但处于边缘地带的民族会更易受到各种不同文化的影响从而取其之所长更有利于社会的发展和进步。

8.中国地理环境的保护机制P161中国地理环境的“保护性反应机制”,不仅指对其外部文化入侵时的单纯防御性保护作用,而是指其当外部文化一旦入侵之后的对异族文化的同化或融合能力,以及对于有可能导致本民族文化毁灭的环境变迁的适应能力,或称之为应付环境变迁的挑战能力。

地理环境的偏远、封闭保证了中国政治-文化史的连续性;地理环境的优越使得中国传统文化成为各民族文化融合的“烘炉”;辽阔的腹地使得中国文化足以应付环境变迁的挑战。

地理环境的保护性反应机制对于保证中国文化的连续性是至关重要的,但与此同时,它的单纯防御性保护作用也在某种程度上限制了各民族文化间的相互交流、相互融合,因而不自觉地阻遏了自身文化发展的进程,这是必须指出的。

9.中国文化的轴心时代对文化形成的影响(?)春秋战国时中国文化的轴心时代,这个时代是诸子百家争鸣的时代,是中国历史上唯一一次的思想大发展时代。

这个时期,诸子百家创造的各个学派,使得中国文化精神的各个层面都得到了充分的展开和升华,中华民族文化从此大致确立了。

具体来说:1.文字在那时候成型,以后几千年都没有变过。

2.思想文化在那时候成型、例如儒家、道家都是产生于那个时代。

3.其他方面,代表天文的甘石经,代表医学的神农本草,代表地理和神话的山海经,军事方面的孙子兵法,文学方面的诗经、楚辞都成语与那个时代。

10.先秦时期南方少数民族文化的概述P41正当华夏文化历夏、商、周三代而于中原地区不断发展壮大之际,楚文化亦几乎同时兴起于长江中游的江汉地区。

尤其是由荆楚族建立的楚国,威震长江,北逼中原,因而不仅使其成为南半个中国的民族与文化的融合中心,而且对中原华夏文化的影响与辐射作用是可想而知的。

楚国所处的北联中原、南接苗蛮的特殊的地理位置,使得在商、周时代,楚人被华夏人看成蛮夷人,而同时又被蛮夷人看成华夏人。

这种既非夏非夷又亦夏亦夷的民族地位,使得楚人的民族偏见比较淡薄,因而它的民族与文化政策比较开明、开放且比较灵活,不仅兼采夷夏之长,而且力求创新,从而创造出了堪与中原夏文化相媲美的楚文化。

在物质文化的创造领域中,楚人创造了火耕水耨的耕作方式,学会了筑坡灌溉技术。

在青铜器的冶炼和青铜器的铸造方面也成就斐然。

楚人成功的秘诀在于他们对于外来文化既不一概排斥,又非照搬照抄:而是在吸收、借鉴的同时,立足于革新和创造。

在精神文化的创造领域中,楚文化基本表现出了真正属于楚国自身的特色。

无论在哲学、文学方面,还是在音乐、舞蹈、绘画方面都充分体现出了楚国风格,与中原华夏文化迥然有别,大异其趣。

最能体现楚文化风貌者为老庄哲学及庄周散文,而屈原的《楚辞》则在中国文学史上耸起了第一座浪漫主义的巍峨高峰。

11.远古仰韶文化和龙山文化的特征龙山文化泛指中国黄河中、下游地区约当新石器时代晚期的一类文化遗存。

铜石并用时代文化,因发现于山东章丘龙山镇而得名,距今约4350—3950年。

分布于黄河中下游的山东、河南、山西、陕西等省。

大汶口文化出现的快轮制陶技术在这一时期得到普遍采用,磨光黑陶数量更多,质量更精,烧出了薄如蛋壳的器物,表面光亮如漆,是中国制陶史上的鼎峰时期。

龙山文化处于中国新石器时代晚期,这个时期陕西地区的农业和畜牧业较仰韶文化有了很大的发展,生产工具的数量及种类均大为增长,快轮制陶技术比较普遍,大大提高了生产效率。

同时,占卜等巫术活动亦较为盛行。

从社会形态看,当时已经进入了父权制社会,私有财产已经出现,开始跨入阶级社会门槛。

仰韶文化是黄河中游地区重要的新石器时代文化。

仰韶文化1921年在河南省三门峡市渑池县仰韶村被发现,所以被称为仰韶文化,它的持续时间大约在公元前5000年至3000年。

它的分布在整个黄河中游从今天的甘肃省到河南省之间。

今天在中国已发现上千处仰韶文化的遗址,其中以河南省和陕西省为最多,是仰韶文化的中心。

仰韶文化距今大约7000年左右,是我国新石器时代彩陶最丰盛繁华的时期。

它位于黄河中游地区,遍及河南、山西、陕西、甘肃、河北、宁夏等地。

仰韶文化属于母系氏族公社制繁荣时期的文化。

同:都属于新石器文化,发源地都在黄河流域,异:龙山文化处于中国新石器时代晚期,这个时期陕西地区的农业和畜牧业较仰韶文化有了很大的发展,从社会形态看,当时已经进入了父权制社会,私有财产已经出现,开始跨入阶级社会门槛。

而仰韶文化还属于母系氏族公社制繁荣时期的文化。

12.江西鄱阳文化副区和吴越文化副区(范围、面貌)鄱阳文化副区位于长江中下游南岸的鄱阳湖流域,在行政区划上主要以江西省为主。