体育保健学知识介绍十——大学生常见的运动性疾病处理方法

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:4

体育锻炼中常见的运动损伤及应急处理方法

大学生热爱运动,积极参与各项体育活动,但常常因缺乏一定的运动训练知识和出现运动损伤后的应急措施,从而导致一系列的损伤。

对于这些损伤,及

时有效的处理方法既能减轻痛苦,也能使得损伤快速康复。

下面就简单列举一下

体育锻炼中常见的运动损伤及应急处理方法。

擦伤

轻度擦伤:伤口干净者一般只要涂上红药水或紫药水即可自愈。

重度擦伤:(首先需要止血)冷敷法、抬高肢体、绷带加压包扎。

鼻出血

应使先坐下,头后仰,暂时用口呼吸,鼻孔用纱布塞住,用冷毛巾敷在前额

和鼻梁上,一般即可止血。

3 扭伤

应先止血、止痛。

可把受伤肢体抬高,用冷水淋洗伤部或用冷毛巾进行冷敷,使

血管收缩,减轻出血程度,减轻疼痛。

不要乱揉动,防止增加出血。

然后在伤

口处垫上棉花,用绷带加压包扎。

受伤48小时以后改用热敷。

5 脑震荡

对轻度脑震荡,安静卧床休息一、二天后,可在一星期后参加适当的活动。

对

中、重度的脑震荡,要保持伤员绝对安静,仰卧在平坦的地方,头部冷敷,注意保暖,及时送医院治疗。

6 脱臼

动作要轻巧,不可乱伸乱扭。

可以先冷敷,扎上绷带,保持关节固定不动,

再请医生矫治。

7 骨折

首先应防止休克,注意保暖,止血止痛,然后包扎固定,送医院治疗。

这些在运动中都比较常见,掌握这些知识以备不时之需也是我们保持健康的重要方法之一。

二零一一年五月五日。

体育保健学知识介绍(十)——大学生常见的运动性疾病处理方法大学生因其体质差而导致运动性疾病的发病率很高,其中最为常见的是低血糖、运动性腹疼、运动性晕厥、运动性贫血、运动性血尿、运动性哮喘等疾病。

一、低血糖症(一)症状成年人空腹血糖浓度低于2.8mmol/L称为低血糖,但血糖低于更低的水平才会导致一些症状的出现,叫低血糖症,低血糖症是指,机体血糖低于一个特定水平,并导致一系列症状出现,诊断标准为:男<2.78mmol/L,女<2.5mmol/L(饥饿72小时后正常男性,女性最低值)。

出现低血糖早期症状:四肢发冷、面色苍白、出冷汗、头晕、心慌、恶心等;出现低血糖晚期症状:除早期症状外还出现惊厥及昏迷等。

低血糖分为两种类型:第一种类型:肾上腺素能症状包括出汗,神经质,颤抖,无力,眩晕,心悸,饥饿感,归因于交感神经活动增强和肾上腺素释放增多(可发生于肾上腺切除病人)。

第二种类型:中枢神经系统的表现包括意识混乱,行为异常(可误认为酒醉),视力障碍,木僵,昏迷和癫痫。

低血糖昏迷常有体温降低。

引起交感神经症状的血糖降低速率较引起中枢神经症状的为快,但低血糖程度轻,无论哪一种类型,血糖水平都有明显个体差异。

(二)急救措施1、静卧休息,迅速补充葡萄糖。

应强调在低血糖发作的当时,立即给予任何含糖较高的物质,如饼干、果汁等。

重症者应注意误使食物吸入肺中呛入气管引起吸入性肺炎或肺不张。

2、能自己进食的低血糖患者,饮食应低糖,高蛋白,高脂肪,少食多餐,必要时午夜加饮糖料一次。

3、将患者送往医院进行静脉推注50%葡萄糖40-60ml是低血糖抢救最常用和有效的方法。

若病情不严重,尚未造成严重脑功能损害,则症状可迅速缓解,神志可立即清醒。

(三)预防措施与饮食疗法1、少吃多餐。

低血糖患者最好少量多餐,——天大约吃6~8餐。

睡前吃少量的零食及点心也会有帮助。

除此,要交替食物种类,不要经常吃某种食物,因为过敏症常与低血糖症有关。

常见运动性疾病的处理与预防近年来,随着《国家学生体质健康标准》的贯彻实施、阳光体育运动的广泛开展,学生自主参与体育锻炼的意识不断增强,课外体育锻炼活动也越来越多。

同时,由于体育卫生保健知识教育的滞后,学生参加课外体育锻炼、运动训练竞赛过程中运动性疾病的发生率增多,这与学生的身体素质和精神状态、准备活动不充分、参加体育运动强度与量等有着密切的关系。

在学校体育教育过程中,大学生的运动性疾病发病率呈现逐年上升趋势。

运动性疾病是指机体对体育运动不适应或者由于训练安排不当,造成机能紊乱而出现的一类疾病。

表现为机体的正常功能受到损害或者受到限制的一种内在状态,引起机能、代谢和形态结构的异常变化,是机体的器官、系统之间以及与环境之间的协调发生障碍,从而引起在各种症状、体征和社会行为的异常,对环境的适应能力和机体活动能力减弱,甚至丧失。

一、运动性疾病的产生的原因及预防(一)运动性疾病产生的原因1、运动前准备活动不充分。

2、机体处于病理状态。

3、饮食过多或饥饿状态下运动。

4、睡眠不足、精神紧张,情绪焦虑。

5、身体素质较差及运动不合理。

6、营养素补充方法不合理。

7、运动环境不适合。

(二)运动性疾病预防1、定期进行全面的体检。

2、加强运动性疾病的知识教育和宣传。

3、运动前认真做好准备活动。

4、根据体育锻炼原则,科学合理的运动。

5、根据运动环境卫生情况,合理安排运动量和运动场地。

6、遵守体育锻炼的饮食卫生原则。

7、合理安排整个运动过程的饮水。

二、常见运动性疾病的处理与预防(一)运动性晕厥在运动中,由于脑部突然供血不足而引起的一时知觉丧失现象,叫做运动性晕厥。

1、征象及原因(1)征象:全身无力、头晕耳鸣、眼前发黑、面色苍白、失去知觉、突然晕倒、手足发凉、脉搏慢而弱、血压降低、呼吸缓慢等。

(2)原因:由于剧烈运动或长时间运动,使大量血液集聚在下肢,回心血量减少所致。

也和剧烈运动后的低血糖有关。

2、处理及预防(1)处理:应立即使患者平卧,足略高于头部,并进行由小腿向大腿心脏方向推摩或拍击;同时用手指点压人中、合谷等穴位,必要时给予氨水闻嗅。

第五章运动型病症指由于运动训练或比赛安排不当而出现的疾病或机能异常。

如过度训练综合症、过度紧张、运动性高血压、心律失常、运动性贫血、晕厥、运动中腹痛、运动性血尿等。

出现运动性病症,应停止运动或调整运动量,并进行检查和治疗。

过度训练:是运动负荷与机体机能不相适应,以至疲劳连续积累而引起的一系列功能紊乱或病理状态;或疲劳半有健康损害晕厥:是由于脑血流暂时降低或血中化学物质变化所致的意识短暂紊乱和意识丧失,是过度紧张的一种表现形式晕厥的主要危害在于晕厥发生刹那间摔倒后的骨折和外伤。

晕厥的原因和发病机制:1.精神和心理状态不佳 2.重力性休克 3.胸内和肺内压增加 4.直立性血压过低 5.血液中化学成分的改变 6.心源性晕厥 7.运动员中暑晕厥第一节运动性应激综合症运动性应激综合症:负荷超过正常范围后而引的生理功能紊乱或病理过程,简述运动性应激综合症的处理办法:答:○1将虚脱患者头部放低,双腿抬高;○2将患者仰卧位伙下肢高抬,松解衣带偏头;○3采取半卧位,头部抬高,保持呼吸道畅通;○4当出现应急消化道综合症时应终止运动,送医院(以半流食、流食为主)○5当免疫系统出现症状时,调整运动强度。

第二节运动性腹痛运动性腹痛的机制:1.肝淤血 2.呼吸肌痉挛 3.胃肠道痉挛或功能紊乱运动性腹痛的治疗方法:运动中出现腹痛后,可适当减慢速度,并作深呼吸,调节呼吸与动作的节奏,必要使用手按压疼痛部位,弯腰跑一段距离,一般疼痛即可消失。

如仍然疼痛,应暂时停止运动,口服阿托品、颠茄等解除痉挛的药物。

针刺或掐足三里、内关、三阴交等穴位,进行腹部热敷等。

如无效应请医生处理运动性腹痛的预防:1.遵守训练的科学原则,要遵循渐进的增加运动负荷,加强全面身体训练,提高生理机能水平2.运动前要做好充分的准备活动3.合理安排膳食,在激烈运动前既不要吃得过饱,不大量饮水,特别是冷饮,不吃平时不习惯的食物;又不要在饥饿状态下参加训练和比赛;餐后经过一小时半才能参加运动第三节运动性中暑运动性中暑:是指肌肉运动时产生的热超过身体散发的热而造成运动员体内的过热状态。

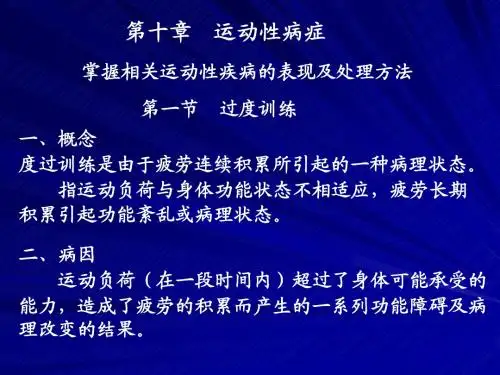

运动性疾病:是指因训练安排不当造成体内功能紊乱所出现的疾病或症状。

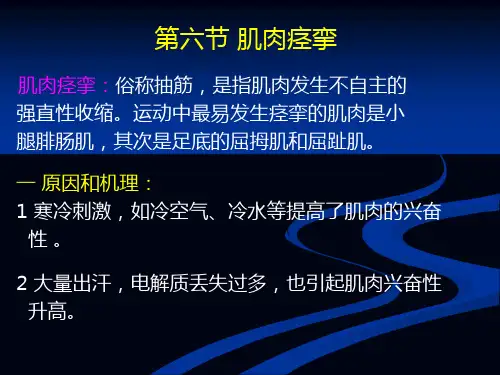

常见的有过度训练综合症、过度紧张、运动性贫血、运动中腹痛、肌肉痉挛、中暑等。

第一节过度训练过度训练的全称是“过度训练综合症”,是指运动负荷与身体功能状况不相适应,疲劳长期积累而引起功能紊乱或病理状态。

一、原因与发病机理(一)训练安排不当1、教学与训练中没有遵守循序渐进和系统性训练原则,持续进行大运动负荷训练,缺乏明显的节奏,不会及时调整训练内容;2、在训练不够系统的情况下进行大运动负荷训练;3、训练中未注意个人的特点(如年龄、性别、运动水平和功能状态);4、没有考虑随着季节、气候变化而适当调整训练计划;5、伤病后身体未完全康复就投入了正规的训练;6、训练内容单一,片面追求单项成绩,缺乏全面身体素质训练和心理训练等。

(二)比赛安排不当1、比赛前训练准备不够;2、连续比赛缺乏足够的休息,赛后体力尚未完全恢复即进行大运动负荷训练;3、伤病后过早参加比赛等。

(三)其他原因如生活制度遭到破坏、营养不良、环境不良、精神创伤、心理压力过大等,均可使身体功能下降,从而导致本来在正常情况下不会出现的过度训练的发生。

(四)过度训练的可能机制1、神经系统过度紧张,造成兴奋和抑制过程均衡性遭到破坏,破坏了原有的动力定型,从而使皮层和皮层下功能紊乱,引起各系统器官功能失调。

幻灯片102、神经体液调节功能紊乱,机体内应激系统发生一定的“衰竭”;3、肾上腺皮质功能不全,表现为下丘脑对低血糖的刺激不敏感,或下丘脑—垂体功能失调;4、免疫系统功能下降,主要表现为“T细胞免疫力”暂时下降,白细胞总数减少,肌肉不能释放足够的谷氨酰胺,也导致免疫功能下降。

二、发病时机一般说来,运动员在刚开始训练阶段是不会出现过度训练的。

通常只有达到提高成绩阶段,特别是接近个人最高竞技成绩(所谓良好的竞技状态)时,出现过度训练的可能性才逐渐增加。

三、表现早期症状:以神经系统表现为主,与神经衰弱相似:大运动负荷后出现睡眼欠佳、食欲不振、头痛头晕、记忆力下降、易疲倦、运动时使不上劲,运动成绩下降等,客观检查无明显改变。

体育保健学知识介绍(十)——大学生常见的运动性疾病处理方法

大学生因其体质差而导致运动性疾病的发病率很高,其中最为常见的是低血糖、运动性腹疼、运动性晕厥、运动性贫血、运动性血尿、运动性哮喘等疾病。

一、低血糖症

(一)症状

成年人空腹血糖浓度低于2.8mmol/L称为低血糖,但血糖低于更低的水平才会导致一些症状的出现,叫低血糖症,低血糖症是指,机体血糖低于一个特定水平,并导致一系列症状出现,诊断标准为:男<2.78mmol/L,女<2.5mmol/L(饥饿72小时后正常男性,女性最低值)。

出现低血糖早期症状:四肢发冷、面色苍白、出冷汗、头晕、心慌、恶心等;出现低血糖晚期症状:除早期症状外还出现惊厥及昏迷等。

低血糖分为两种类型:第一种类型:肾上腺素能症状包括出汗,神经质,颤抖,无力,眩晕,心悸,饥饿感,归因于交感神经活动增强和肾上腺素释放增多(可发生于肾上腺切除病人)。

第二种类型:中枢神经系统的表现包括意识混乱,行为异常(可误认为酒醉),视力障碍,木僵,昏迷和癫痫。

低血糖昏迷常有体温降低。

引起交感神经症状的血糖降低速率较引起中枢神经症状的为快,但低血糖程度轻,无论哪一种类型,血糖水平都有明显个体差异。

(二)急救措施

1、静卧休息,迅速补充葡萄糖。

应强调在低血糖发作的当时,立即给予任何含糖较高的物质,如饼干、果汁等。

重症者应注意误使食物吸入肺中呛入气管引起吸入性肺炎或肺不张。

2、能自己进食的低血糖患者,饮食应低糖,高蛋白,高脂肪,少食多餐,必要时午夜加饮糖料一次。

3、将患者送往医院进行静脉推注50%葡萄糖40-60ml是低血糖抢救最常用和有效的方法。

若病情不严重,尚未造成严重脑功能损害,则症状可迅速缓解,神志可立即清醒。

(三)预防措施与饮食疗法

1、少吃多餐。

低血糖患者最好少量多餐,——天大约吃6~8餐。

睡前吃少量的零食及点心也会有帮助。

除此,要交替食物种类,不要经常吃某种食物,因为过敏症常与低血糖症有关。

食物过敏将恶化病情,使症状更复杂。

2、均衡饮食。

饮食应该力求均衡,最少包含50—60%的碳水化合物(和糖尿病患者同样的饮食原则),包括蔬菜、糙米、酪梨、魔芋、种子、核果、谷类、瘦肉、鱼、酸乳、生乳酪。

二、运动性腹疼

(一)定义:运动性腹痛是指由于体育运动而引起或诱发的腹部疼痛。

(二)发病机制与症状

常在中长跑和剧烈运动时发生。

主要是由于在运动前准备活动不充分、活动强度增加过快、身体状况不佳,或者运动前吃的太饱、饮水过多,或者腹部受凉,致使脏腑功能失调,引起腹痛。

也有的因为呼吸节奏紊乱,引起膈肌运动异常,或者肝脾积气郁血,导致两肋部胀痛等。

(三)处置与预防

处置:如果没有器质性疾病,一般采用减慢运动速度,加深呼吸,用手按压疼痛部位或弯腰慢跑一段距离,短时间内疼痛可缓解。

数分钟后,如果疼痛仍不减轻,甚至加重,就应停止运动。

必要时可服用十滴水或普鲁本辛,或揉按内关、足三里、大肠腧等穴位。

如仍不见效,送医院诊治,以排除腹腔内或腹腔外疾病。

预防:运动强避免饮食或饮水过多,饭后应休息1.5~2h后才能进行剧烈运动,并做好准备活动,坚持循序渐进,注意呼吸节奏,夏季运动要适当补充盐分。

三、运动性晕厥

(一)定义:在运动中或运动后由于脑部一时性血供不足或血液中化学物质的变化引起突发性、短暂性意识丧失(LOC)、肌张力消失并伴跌倒的现象,称为运动性晕厥。

(二)运动性晕厥的分类

运动性晕厥分为:血管减压性晕厥、重力性休克性晕厥、体位性低血压性晕厥、发作性肌无力、原发性意识丧失、过度换气综合征所致晕厥、低血糖性晕厥、心源性晕厥、脑源性晕厥、中暑昏厥、胸内和肺内压力增高所致晕厥等。

(三)运动性晕厥的处理

对晕厥患者应针对不同病因采取积极治疗。

运动中一旦出现晕厥的前期症状,即应在他人帮助下,慢跑或慢走一段距离,然后平卧片刻待身体逐渐恢复。

晕厥者采取仰卧、下肢抬高位以增加脑血流量,同时松解衣领及裤带,将头转向一侧。

及时送到给予吸氧,并指压或针刺人中、涌泉、合谷等穴位或嗅氨水。

血管减压性晕厥、体位性低血压性晕厥、发作性肌无力、原发性LOC者接受上述治疗后一般均可缓解。

(四)运动性晕厥的预防

(1)坚持科学系统的训练原则,避免过度疲劳、过度紧张等状况。

(2)疾病恢复期和年龄较大者参加运动时必须按运动处方进行。

(3)避免在夏季高温、高湿或无风条件下进行长时间训练及比赛。

(4)进行长距离运动时要及时补充糖、盐和水分。

(5)疾跑后不要骤停,应继续慢跑一段并作深呼吸。

(6)不宜在闭气下作长距离游泳,水下游泳运动应有安全监督措施。

(7)运动员应定期进行体格检查,尤其在重大比赛和高强度训练前。

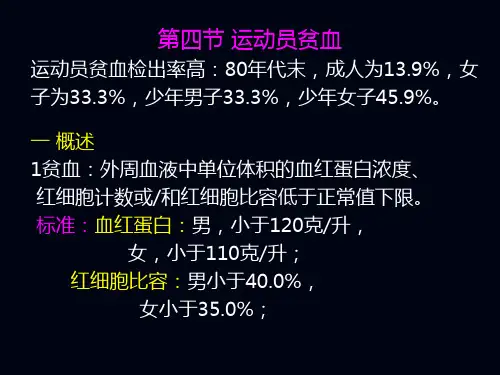

四、运动性贫血

(一)定义:运动性贫血是一组症状,是指血液中的红细胞和血红蛋白低于正常值,有的人剧烈运动之后,出现面色苍白,头晕目眩,心慌气促,四肢无力,精神萎靡等症状,即运动性贫血。

(二)病因

1、红细胞破裂血红蛋白分解

剧烈运动引起贫血的原因主要是红细胞的破裂,血红蛋白从红细胞中逸出,并丧失输氧和排出二氧化碳等功能。

运动性贫血还与下列因素有关,如:剧烈运动时,肌体内便会产生大量的代谢产物——乳酸。

大量乳酸在体内积蓄,当乳酸的浓度超过一定量时,就会使血液中PH(酸碱度)值下降,其结果是加速了红细胞的破坏和血红蛋白的分解,导致血液中红细胞数量减少,血红蛋白下降而引起贫血。

2、大量排汗使铁随汗排出

运动中大量排汗使体内的铁元素随汗排出,而铁是人体造血的主要原料,若不及时补充,可因失铁过多而引起缺铁性贫血。

运动时的机械作用,使身体某些部位受到压迫,造成局部血管中的红细胞受到机械性损伤引起溶血,产生血红蛋白尿而导致贫血。

还有,在运动过程中肌肉组织对于蛋白质的消耗增加,而内脏缺氧导致红细胞的滤出,也是运动性贫血的诱发因素。

(三)症状

(1)呼吸循环系统,血红蛋白水平降低出现血氧降低,机体出现一系列代偿现象,如心悸,心慌,运动后加重。

(2)神经系统,头痛头晕,失眠,反应能力下降。

(3)内分泌系统,女运动出现月经紊乱或闭经。

(4)体征,中重贫血可出现皮肤和黏膜苍白,舌乳头萎缩,贫血较重时出现反甲现象,心率加快,心尖部出现收缩期吹风样杂音,严重可出现肢体浮肿,心脏扩大等体征。

(四)处理

饮食治疗,合理膳食补充蛋白质,铁等造血原料。

合理安排运动训练,当女运动员的血红蛋白低于90g/L

时,应停止中、大强度训练,以治疗为主,当血红蛋白在90-110g/L时刻边治疗边训练,减少强度,避免长距离跑,对重度贫血应以休息和治疗为主。

五、运动性血尿

血尿正常人尿液中无红细胞或偶见个别红细胞,如离心沉淀后的尿液,光学显微镜下每高倍视野有3个以上红细胞,可称为血尿。

(一)

病因

运动前患有慢性隐匿性肾脏疾病,如泌尿系统结石、肾小球肾炎、泌尿系统感染等疾病,通过运动使结石滑动刺伤泌尿器官的粘膜而出血;运动加重了原有的炎症及感染程度,造成出血等。

运动性血尿是发生在泌尿系统没有任何病理改变而完全健康的人身上。

其尿血的原因主要是由于运动中肾脏剧烈震动或打击使之发生创伤,这种创伤可使肾脏血管破裂而出现血尿。

如拳击运动后,大约有28%的人出现血尿,就属这一种。

有些运动项目发生肾创伤的可能性很小,如划船运动,但运动后也会出现血尿,其发生的原因可能是运动时全身的血液分配进行调整,肾脏的血液流量减少,肾小球的滤过率降低,越是剧烈运动,流经肾脏的血液量越少,而大量的血液流向身体活动的部位,如心、肺及肌肉,以便进行剧烈的运动。

肾脏血流量减少,肾小球缺血、缺氧而通透性增加。

同时,血液中乳酸增加,也使肾小球的通透性增加。

另外,运动时肾脏血液循环障碍发生淤血,也会使肾小球通透性增加,红细胞便可通过血管壁进入尿中,出现血尿;长跑运动及长时间直立体位下运动可使肾下垂,肾静脉回流受阻,肾淤血,也可造成血尿。

(二)症状

正在训练的运动员或健康人在运动后即刻出现血尿,其明显程度与运动负荷和运动强度的大小有密切关系。

男运动员多见,尤以跑跳和球类项目运动员多见。

出现血尿后若停止运动,则血尿迅速消失,在绝大多数情况下再运动后24h至3天内中尿中的红细胞即完全消失。

除血尿外,其他的检查均正常。

(三)处理

1、对出现肉眼血尿者不论有无其他伴随症状均应终止运动,对无症状的镜下血尿的运动员,应减少运动负荷,继续观察。

2、应针对病因进行积极治疗,一般不能进行正常训练。

3、试用止血药,如维生素K、C,并及时送医院处理。