生活常见药物不良反应的分类【推荐下载】

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:2

精神科常用药物作用、不良反应氯丙嗪:(50mg)治疗剂量:一日8—12片(400—600mg)【适应症】1、对兴奋躁动、幻觉妄想、思维障碍及行为紊乱等阳性症状有较好的疗效。

用于精神分裂症躁狂症或其它精神病性障碍。

2、止吐,各种原因所致的呕吐或顽固性呃逆。

【不良反应】1、常见口干、上腹不适、食欲缺乏、乏力及嗜睡。

2、可引起体位性低血压、心悸或心电图改变。

3、可出现锥体外系反应,如震颤、僵直、流涎、运动迟缓、静坐不能、急性肌张力障碍。

4、长期大量服药可引起迟发性运动障碍。

5、可引起血浆中泌乳素浓度增加,可能有关的症状为溢乳、男子女性化乳房、月经失调、闭经.6、可引起中毒性肝损害或阻塞性黄疸。

7、少见骨髓抑制。

8、偶可引起癫痫、过敏性皮疹或剥脱性皮炎及恶性综合征。

氯氮平(25mg)【适应症】1、本品不仅对精神病阳性症状有效,对阴性症状也有一定效果。

适用于急性与慢性精神分裂症的各个亚型,对幻觉妄想型、青春型效果好。

2、对一些用传统抗精神病药治疗无效或疗效不好的病人,改用本品可能有效。

3、本品也用于治疗躁狂症或其它精神病性障碍的兴奋躁动和幻觉妄想。

因导致粒细胞减少症,一般不宜作为首选药。

【不良反应】1、镇静作用强和抗胆碱能不良反应较多,、常有头晕、无力、嗜睡、多汗、流涎、恶心、呕吐、口干便秘、体位性低血压、心动过速。

2、常见食欲增加和体重增加。

3、可引起心电图异常改变。

可引起脑电图改变或癫痫发作。

4、也可引起血糖增高。

5、严重不良反应为粒细胞缺乏症及继发性感染。

治疗头3个月内应坚持每周1—2周检查白细胞计数及分类,以后定期检查。

利培酮片(1mg)起始1-2mg,最大不超过10 mg。

【适应症】用于治疗急性和慢性精神分裂症以及其它各种精神病性状态的阳性症状(如幻觉、妄想、思维紊乱)和明显的阴性症状(如反应迟钝、情感淡漠、少语)也可减轻与精神分裂症有关的情感症状。

【不良反应】1、常见的不良反应有失眠、焦虑、激越、头痛口干.2、可能引起锥体外系症状。

药品使用过程中不良反应的总结

概述

药品使用过程中出现不良反应是一种常见情况。

本文总结了药品使用过程中常见的不良反应及其处理方法。

常见的不良反应

1. 药物过敏反应:包括皮疹、荨麻疹、呼吸困难等症状。

处理方法是立即停止使用该药物,并及时就医寻求专业意见。

2. 药物副作用:包括恶心、呕吐、头晕、乏力等症状。

处理方法是停止或减少药物剂量,如症状严重可就医咨询。

3. 药物相互作用:不同药物之间可能发生相互作用,导致不良反应。

在使用多种药物时,应咨询医生或药师,避免潜在的相互作用。

4. 超量使用药物:过量使用药物可能导致中毒反应。

应按照医生或药师的建议正确使用药物,避免超量使用。

5. 不适当使用药物:如使用过期药物、错误的用药途径等,可能引起不良反应。

应根据药物说明书或医生的指导正确使用药物。

处理方法

1. 立即停止使用药物:对于出现严重不良反应的患者,应立即停止使用相关药物,并就医寻求帮助。

2. 寻求专业意见:对于不确定的不良反应,应及时就医咨询医生或药师,以便得到正确的处理建议。

3. 记录不良反应信息:及时记录药物使用过程中出现的不良反应,包括症状、时间和药物名称等信息,以便在需要时提供给医生或药师参考。

结论

药品使用过程中不良反应的发生是常见的,但我们可以通过正确的处理方法减少其对患者的影响。

患者和医护人员应密切关注药物使用过程中的不良反应,并及时采取相应的措施。

药理学不良反应总结药物治疗是目前常见的医疗手段之一,但是在应用药物的过程中,不可避免地会出现不良反应。

药理学不良反应是指药物在治疗疾病的过程中,对机体产生的不良效应。

药理学不良反应的种类繁多,严重程度不一,有些甚至可能危及患者的生命。

在临床实践中,及时识别和处理药理学不良反应至关重要,以保障患者的安全和治疗效果。

药理学不良反应可分为两类:预测性不良反应和非预测性不良反应。

预测性不良反应是在临床试验和药物研究中能够预见到的反应,通常是由药物的药理作用导致的,如利尿药引起的电解质紊乱等。

而非预测性不良反应则是在药物上市后才能发现的反应,有时与药物的药理作用无关,如过敏反应、药物相互作用等。

药理学不良反应的临床表现多种多样,常见的有药物过敏反应、药物中毒、药物相互作用等。

药物过敏反应是指机体对药物的过敏反应,可能表现为皮肤瘙痒、荨麻疹、过敏性休克等,严重者甚至可能导致呼吸困难和循环衰竭。

药物中毒是指药物在体内的浓度过高,导致药物的毒性反应,临床表现为头晕、恶心呕吐、昏迷等,严重者可能导致死亡。

药物相互作用是指两种或多种药物同时应用时,产生的不良反应,可能增强或减弱药物的疗效,甚至导致药物不良反应的发生。

为了减少药理学不良反应的发生,临床医生应当在用药前详细了解患者的病史、药史、过敏史等,准确评估药物的适应症和禁忌症,避免药物不良反应的发生。

在药物应用过程中,应严格按照药物的用药指导,控制药物的剂量和疗程,定期监测药物的血药浓度和药效,及时调整药物的用药方案,避免药物的不良反应。

同时,应关注药物的药物相互作用,避免不良反应的发生。

总的来说,药理学不良反应是药物治疗过程中不可避免的问题,临床医生应当对药物的药理作用和不良反应有充分的了解,提高药物应用的安全性和有效性,以保障患者的治疗效果和安全。

在药物应用的过程中,应当重视药物的不良反应的监测和处理,及时采取措施,防止药物的不良反应的发生,为患者的康复和治疗提供保障。

醒脑静注射液的不良反应【推荐下载】导语由于醒脑静注射液是纯中药注射剂,所含成分复杂,不但有有效成分,而且含有大量的杂质。

这些成分进入体内后都可作为抗原物质刺激机体的免疫系统而导致Ⅰ型变态反应,使毛细血管扩张及通透性增加,从而出现呼吸系统、心血管系统、皮肤黏膜等一系列的临床表现,严重者发生过敏性休克。

醒脑静注射液是在古方安宫牛黄丸基础上通过剂型改革制成,为中医急症抢救常用中成药。

主要由麝香、郁金、冰片和栀子组成,具有清热解毒、凉血活血、开窍醒脑的功能。

用于气血逆乱、脑脉淤阻所致中风昏迷、偏瘫口渴、外伤头痛、神智昏迷、酒毒攻心以及头痛呕吐、昏迷抽搐、脑栓塞、脑出血急性期、颅脑外伤、急性酒精中毒见上述诸症者;除此以外,近年还用于治疗小儿上呼吸道感染伴发热、重度新生儿缺血缺氧性脑病、小儿中毒性菌痢、不稳定性心绞痛、流行性出血热、流行性乙型脑炎、肝昏迷等。

由于醒脑静注射液属于医疗保险和农村医疗保险支付比例较高的中药注射剂,所以近年临床应用广泛,但不良反应(ADRs)的病例报道日趋增多,有些反应比较严重,如过敏性休克等,应引起临床医师和药师的注意。

临床表现以变态反应为主检查相关文献报道发现,醒脑静注射液所致不良反应的临床表现较为单一,主要表现为变态反应(占87.5%),如皮疹(面部或全身皮肤潮红,出现大小不等风团样皮疹伴瘙痒,继而出现胸闷、气促、呼吸困难等)、过敏性休克(血压下降、胸闷、呼吸困难、心率加快、恶心、呕吐、腹痛明显,全身皮肤充血、发痒、红肿,烦躁不安、大汗淋漓、四肢末梢发凉)、一般过敏反应(咽喉部发痒、呼吸困难、寒战畏冷、胸闷、心悸、面色潮红、风疹、气喘、四肢麻木、面及口唇紫绀、大汗淋漓、头昏、头痛、恶心、血压下降但未至休克水平)以及精神症状(双眼凝视、神志恍惚、谵语、幻视幻觉、双手摸空、皮肤感觉过敏、狂躁)和药物热(畏冷、发热至39.7℃,伴头痛)。

62.5%的患者的不良反应发生在用药当日,连续用药2天以上出现者占37.5%。

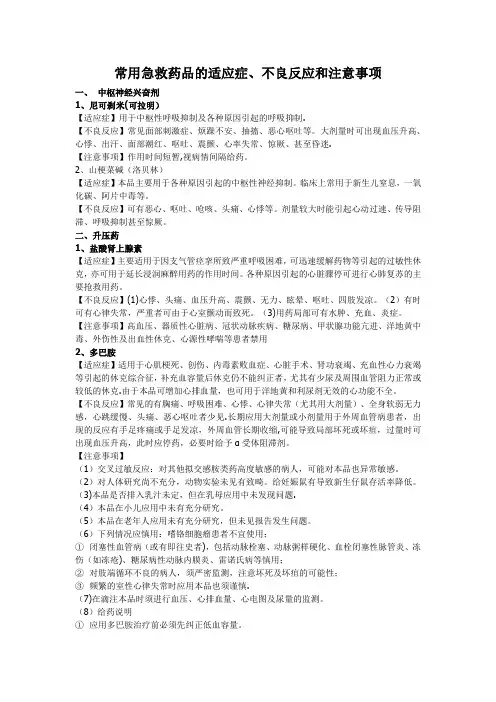

常用急救药品的适应症、不良反应和注意事项一、中枢神经兴奋剂1、尼可刹米(可拉明)【适应症】用于中枢性呼吸抑制及各种原因引起的呼吸抑制.【不良反应】常见面部刺激症、烦躁不安、抽搐、恶心呕吐等。

大剂量时可出现血压升高、心悸、出汗、面部潮红、呕吐、震颤、心率失常、惊厥、甚至昏迷.【注意事项】作用时间短暂,视病情间隔给药。

2、山梗菜碱(洛贝林)【适应症】本品主要用于各种原因引起的中枢性神经抑制。

临床上常用于新生儿窒息,一氧化碳、阿片中毒等。

【不良反应】可有恶心、呕吐、呛咳、头痛、心悸等。

剂量较大时能引起心动过速、传导阻滞、呼吸抑制甚至惊厥。

二、升压药1、盐酸肾上腺素【适应症】主要适用于因支气管痉挛所致严重呼吸困难,可迅速缓解药物等引起的过敏性休克,亦可用于延长浸润麻醉用药的作用时间。

各种原因引起的心脏骤停可进行心肺复苏的主要抢救用药。

【不良反应】(1)心悸、头痛、血压升高、震颤、无力、眩晕、呕吐、四肢发凉。

(2)有时可有心律失常,严重者可由于心室颤动而致死。

(3)用药局部可有水肿、充血、炎症。

【注意事项】高血压、器质性心脏病、冠状动脉疾病、糖尿病、甲状腺功能亢进、洋地黄中毒、外伤性及出血性休克、心源性哮喘等患者禁用2、多巴胺【适应症】适用于心肌梗死、创伤、内毒素败血症、心脏手术、肾功衰竭、充血性心力衰竭等引起的休克综合征,补充血容量后休克仍不能纠正者,尤其有少尿及周围血管阻力正常或较低的休克.由于本品可增加心排血量,也可用于洋地黄和利尿剂无效的心功能不全。

【不良反应】常见的有胸痛、呼吸困难、心悸、心律失常(尤其用大剂量)、全身软弱无力感,心跳缓慢、头痛、恶心呕吐者少见.长期应用大剂量或小剂量用于外周血管病患者,出现的反应有手足疼痛或手足发凉,外周血管长期收缩,可能导致局部坏死或坏疽,过量时可出现血压升高,此时应停药,必要时给予α受体阻滞剂。

【注意事项】(1)交叉过敏反应:对其他拟交感胺类药高度敏感的病人,可能对本品也异常敏感。

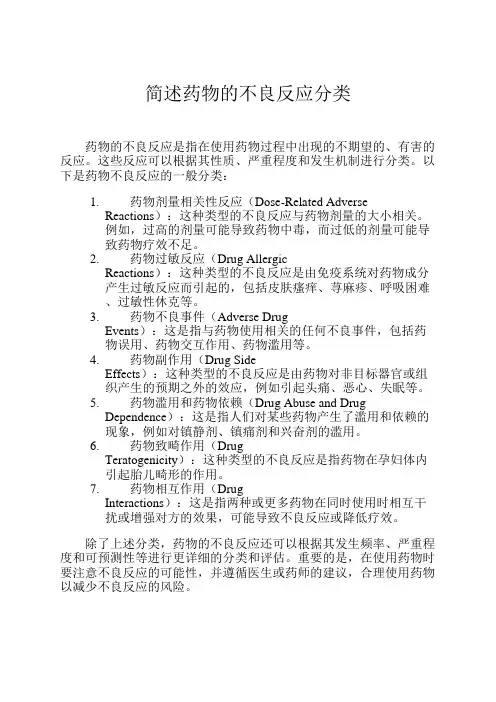

简述药物的不良反应分类药物的不良反应是指在使用药物过程中出现的不期望的、有害的反应。

这些反应可以根据其性质、严重程度和发生机制进行分类。

以下是药物不良反应的一般分类:1.药物剂量相关性反应(Dose-Related AdverseReactions):这种类型的不良反应与药物剂量的大小相关。

例如,过高的剂量可能导致药物中毒,而过低的剂量可能导致药物疗效不足。

2.药物过敏反应(Drug AllergicReactions):这种类型的不良反应是由免疫系统对药物成分产生过敏反应而引起的,包括皮肤瘙痒、荨麻疹、呼吸困难、过敏性休克等。

3.药物不良事件(Adverse DrugEvents):这是指与药物使用相关的任何不良事件,包括药物误用、药物交互作用、药物滥用等。

4.药物副作用(Drug SideEffects):这种类型的不良反应是由药物对非目标器官或组织产生的预期之外的效应,例如引起头痛、恶心、失眠等。

5.药物滥用和药物依赖(Drug Abuse and DrugDependence):这是指人们对某些药物产生了滥用和依赖的现象,例如对镇静剂、镇痛剂和兴奋剂的滥用。

6.药物致畸作用(DrugTeratogenicity):这种类型的不良反应是指药物在孕妇体内引起胎儿畸形的作用。

7.药物相互作用(DrugInteractions):这是指两种或更多药物在同时使用时相互干扰或增强对方的效果,可能导致不良反应或降低疗效。

除了上述分类,药物的不良反应还可以根据其发生频率、严重程度和可预测性等进行更详细的分类和评估。

重要的是,在使用药物时要注意不良反应的可能性,并遵循医生或药师的建议,合理使用药物以减少不良反应的风险。

胃肠道反应分级全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:胃肠道反应分级是评价药物对胃肠道系统不良反应程度的一种方法。

在药物临床试验和临床应用中,胃肠道反应是常见的不良反应之一。

不同药物对胃肠道的刺激程度和影响力不同,因此对胃肠道反应进行分级有助于医生和患者更好地评估药物的安全性和耐受性。

胃肠道反应主要包括胃部不适、腹痛、腹泻、恶心、呕吐等症状。

根据症状的严重程度和持续时间,可以将胃肠道反应分为轻度、中度和重度三个等级。

轻度反应:轻度反应通常是短暂、自限性的,不会对患者的正常生活造成明显影响。

比如胃部不适、轻度腹痛、偶尔的恶心等症状。

轻度反应一般可以通过减少药物剂量、加强饮食控制、服用胃肠道保护药物等方法进行处理,患者往往能够忍受并继续药物治疗。

中度反应:中度反应表现为持续性或加重的胃肠道症状,如持续性腹痛、反复发作的腹泻、频繁的恶心呕吐等。

中度反应可能会影响患者的正常饮食和生活,甚至导致营养不良和体力下降。

处理中度反应时,医生需要根据具体情况调整药物剂量、更换药物剂型或停用药物,并加强支持疗法,以缓解患者症状。

重度反应:重度反应是指严重、危及生命的胃肠道不良反应,如严重腹泻导致脱水、严重呕吐导致电解质紊乱等。

重度胃肠道反应需要立即停止使用引发不良反应的药物,并进行紧急治疗以维持生命体征。

在接受重度反应处理的医生还需要考虑调整治疗方案,避免再次出现类似的胃肠道反应。

针对不同等级的胃肠道反应,医生需要根据患者的具体症状和身体状况进行评估和处理。

在开展临床研究和临床应用过程中,对药物的胃肠道不良反应进行科学的分级,有助于提高治疗效果,减少不良反应,并为患者提供更好的治疗体验。

【胃肠道反应分级】的建立和实施,不仅有利于药物安全性评价,也有助于指导临床用药和监测药物治疗中的不良反应,进而保障患者的用药安全和疗效。

第二篇示例:胃肠道反应分级是指根据患者在化疗或放疗期间出现的胃肠道反应的严重程度进行分级,以便及时进行干预和管理,减轻患者的不适感。

药品使用过程中不良反应的总结引言在医疗实践中,药物的使用是常见的治疗方式之一。

然而,药物使用过程中不良反应的发生也是无法避免的。

本文对药品使用过程中常见的不良反应进行总结,以帮助医护人员更好地应对和预防这些问题。

不良反应类型药品使用过程中可能出现的不良反应主要包括以下几种类型:1. 药物过敏反应:包括皮疹、荨麻疹、呼吸困难等症状。

这些反应可能是由于患者对药物成分过敏导致的。

2. 药物副作用:药物的副作用是指在治疗过程中出现的不良反应,如恶心、头痛、乏力等。

这些反应通常是由于药物对身体其他部位或系统的影响产生的。

3. 药物相互作用:某些药物在同时使用时可能相互作用,导致不良反应的发生。

这种情况下,药物的效果可能被减弱或加强,甚至产生新的不良反应。

4. 药物滥用或误用:如果患者在使用药物时未按照医嘱正确使用,或者滥用药物,可能会导致不良反应的发生。

预防和处理策略为了预防和处理药品使用过程中的不良反应,以下是一些简单的策略和建议:1. 详细了解患者的过敏史:在给患者开具处方前,医护人员应详细了解患者的过敏史,以避免给患者开具对其过敏的药物。

2. 提供详细的用药说明:医护人员应向患者提供详细的用药说明,包括药物的使用方法、剂量、频率等,以确保患者正确使用药物。

3. 监测不良反应:在患者使用药物期间,医护人员应密切监测患者的症状和体征变化,及时发现和处理不良反应。

4. 注意药物相互作用:医护人员在开具处方时应注意患者同时使用的其他药物,了解可能的相互作用,并避免潜在的不良反应。

5. 教育患者合理用药:医护人员应向患者提供合理用药的教育,包括正确用药的方法、时间、剂量等,以减少滥用或误用药物的风险。

结论药品使用过程中不良反应的发生是无法完全避免的,但通过了解不良反应的类型和预防处理策略,医护人员可以更好地应对这些问题。

在临床实践中,医护人员应始终关注患者的症状和反应,提供安全有效的药物治疗。

药品不良反应知识100问药品不良反应是指在正常使用药品的过程中,患者出现的与药品相关的不良健康反应。

药品不良反应常见而且严重,会给患者的生命健康造成威胁。

在医疗实践中,了解药品不良反应知识对于药品的合理使用和患者的安全至关重要。

下面是关于药品不良反应知识的100个问题和答案。

1. 什么是药品不良反应?药品不良反应是指在正常使用药品的过程中,患者出现的与药品相关的不良健康反应。

2. 为什么药品会引发不良反应?药品不良反应可能是与药物化学成分有关,也可能是与患者个体差异有关。

3. 药品不良反应有哪些类型?药品不良反应可以分为两种类型:常见不良反应和罕见不良反应。

4. 常见不良反应是指什么?常见不良反应是指在临床应用中经常见到的、较为常见的不良健康反应。

5. 罕见不良反应是指什么?罕见不良反应是指发生概率较低的、不常见的不良健康反应。

6. 药品不良反应的临床表现有哪些?药品不良反应的临床表现包括负荷量变大,测定数值改变,与化验指标相关。

7. 药物不良反应的危害有哪些?药品不良反应的危害包括影响治疗效果、导致药物治疗中断、对患者造成严重伤害甚至危及生命。

8. 如何预防药物不良反应?预防药物不良反应的关键是合理用药、精确用药、遵循用药指南。

9. 如何监测药物不良反应?监测药品不良反应的方法包括药物治疗期间监测、用药期间监测、用药后监测。

10. 药品不良反应的处理措施有哪些?药品不良反应的处理措施包括停药、减量、调整用药方案、给予对症治疗等。

11. 药品监管部门对药物不良反应有何要求?药品监管部门要求药物生产企业及时上报药品不良反应信息,并依法对药品不良反应进行监管。

12. 为什么要重视药物不良反应?重视药品不良反应是为了保证患者的安全,减少不良反应对患者健康的危害。

13. 谁应该负责监测和报告药物不良反应?医疗机构、药品生产企业及医生、药师等临床医务人员应该负责监测和报告药物不良反应。

14. 药品不良反应的发生率有哪些影响因素?药品不良反应的发生率受到患者的年龄、性别、体重、肝肾功能等因素的影响。

如何判断药物不良反应?【推荐下载】导语仔细阅读药品说明书。

发生可疑不良反应,首先看药品说明书是否注明,如果已经明确注明,则可能性较大。

药品不良反应,即是合格药品在正常使用过程中出现的有害反应,多表现为变态反应,如皮肤瘙痒、过敏性哮喘等,消化系统、神经系统以及血液系统反应也时有发生。

如何判断?杜博士总结的经验是:仔细阅读药品说明书。

发生可疑不良反应,首先看药品说明书是否注明,如果已经明确注明,则可能性较大。

根据用药时间顺序来判断。

一定是用药后发生或加重的症状。

1)在数秒至数分钟内发生:如有的做皮内试验后,针头尚未拔出,过敏反应即已发生,病人很快出现灼热、喉头发紧、胸闷心慌、脸色苍白、脉搏细弱、血压下降,甚至神志昏迷,需立即抢救。

2)在数分钟至数小时内发生:如固定性红斑常发生在同一部位,呈紫红色圆形或椭圆形,常有水疱,伴有发热等症状。

3)在半小时至2小时发生:如恶心、呕吐、腹痛等症状。

4)用药后1~2周发生:如多形红斑常在用药后2~7日出现。

剥脱性皮炎、大疱性表皮松懈型药疹大都在10日后发生,体温高达39~41℃,洋地黄反应与利尿剂引起的水肿也多在1~2周后出现。

5)停药后较长时间发生:如链霉素导致的耳聋,常在停药后6个月出现。

抗癌药白消安引起的肺部病变常在用药后1年以上才出现。

氯霉素、保泰松所致再生障碍性贫血也有类似的情况。

联用含非那西丁成分的解热止痛药,在数十年后可能出现肾癌与膀胱癌等。

根据具体症状来判断。

一般而言,药物的不良反应不同于原有疾病的症状,如阿司匹林、消炎痛等引起的哮喘,庆大霉素、链霉素等导致的耳聋,以及青霉素、碘制剂等酿成的过敏性休克。

但也有相同者,如可乐定、甲基多巴等降血压药,若长期应用后突然停用,会造成血压骤升、心率加速,甚至出现颅内出血,需立即抢救;又如贸然停用心得安,对心绞痛病人会引起较用药前更为严重的症状,常在夜间突然发生,且造成冠状动脉功能不全,甚至发生严重的心肌梗死,有死亡危险。

最新的药品不良反应的分类新的ADR分类方法把ADR分为9类:它们是A.B.C.D.E.F.G.H.U类A类(扩大反应):药物对人体呈剂量相关的反应,它可根据药物或赋形剂的药理学和作用模式来预知,停药或减量可以部分或完全改善。

(与剂量相关,发生率高,死亡率低)B类(bugs反应):由促进某些微生物生长引起的ADR,这类反应可以预测,它与A类反应的区别在于B类反应主要针对微生物,但应注意,药物致免疫抑制而产生的感染不属于B类反应,如抗生素引起的腹泻等。

C类(化学反应):该类反应取决于赋形物或药物的化学性质,化学刺激是其基本形式,这类反应的严重程度主要取决于药物浓度,如静脉炎、注射部位局部疼痛外渗反应等可随已了解药物的化学特性进行预测。

D类(给药反应):反应由给药方式引起,它不依赖于成分的化学物理性质。

给药方式不同会出现不同的ADR,改变给药方式,ADR消失。

如注射剂中的微粒引起的血管栓塞。

E类(撤药反应):它是生理依赖的表现,只发生在停药或剂量减少后,再次用药症状改善。

常见的引起撤药反应的药物有阿片类、苯二氮卓类、二环类抗抑郁药、b-受体阻滞剂、可乐定、尼古丁等。

F类(家族性反应):仅发生在由遗传因子决定的代谢障碍敏感个体中的ADR,此类反应必须与人体对某种药物代谢能力的正常差异而引起的ADR相鉴别,如葡萄糖6-磷酸脱氢酶缺陷引起的镰状细胞性贫血是F类反应,而CYP2D6缺乏引起的反应则为A类反应。

G类(基因毒性反应):能引起人类基因损伤的ADR,如致畸、致癌等。

H类(过敏反应):他们不是药理学可预测的,且与剂量无关。

必须停药。

如光敏反应等。

U类(未分类反应):指机制不明的反应,如药源性味觉障碍等。

药品的不良反应1、对人体有害的副作用:如阿托品被用于解除胃肠痉挛而引起口干等。

2、毒性反应:如引起失眠、耳鸣、贫血、肝功能损害等。

3、过敏反应。

4、三致作用:致畸形、致突变、致癌等。

5、后遗效应。

6、继发性反应。

避孕药的不良反应及补救方法【推荐下载】导语女用避孕药有效率高达.9%,是一种广受欢迎的避孕方法。

不过有很多女性朋友询问,服用避孕药,虽然好处很多,但“是药三分毒”,避孕药有没有什么不良反应?不适合哪些情况?使用时要注意一些什么?不良反应之一、月经过少或闭经很多女性朋友会反映:服用避孕药后月经量变少了,甚至发生了闭经,怎么回事?原来避孕药可以使子宫内膜发育不全,腺体分泌不足,因此子宫内膜不能正常生长而变薄,致使月经量减少。

个别女性因避孕药的抑制作用过度,在停药后不发生撤退性出血,出现闭经。

解决办法:这对本来月经量大的女性不啻是一件好事,一般无需特殊处理。

如果尿妊娠试验阴性,停药7天后仍可继续服用下周期的药物。

若连续闭经2个月,则要立即停药观察。

大多数人停药后月经会复潮。

不良反应之二、面部色素沉着一些服药时间较长的女性的脸颊部可能出现像怀孕时那样的蝴蝶斑,这是雌激素引起的色素沉着。

妊娠期已有色素沉着的人用避孕药后容易发生,并且与日光照射有关。

避免面部色素沉着,可以在饮食中增加一些富含维生素C的新鲜蔬菜和水果,如西红柿、橙子、猕猴桃等等;避免强光照射,出外时涂抹防晒霜;有色素沉着倾向的人,可选用雌激素含量比较低的避孕药,比如单纯孕激素制剂。

导语女用避孕药有效率高达.9%,是一种广受欢迎的避孕方法。

不过有很多女性朋友询问,服用避孕药,虽然好处很多,但“是药三分毒”,避孕药有没有什么不良反应?不适合哪些情况?使用时要注意一些什么?不良反应之三、体重增加因为害怕药物引起发胖,有些女性不愿意服用避孕药。

的确,避孕药物中某些成分可以引起体重增加:雄激素可以引起食欲亢进或痤疮等,尤其是在服用口服避孕药的前3个月内;雌激素水平升高引起水、钠潴留,因此导致月经后半个周期体重增加;孕激素促进合成代谢,导致体重增加。

值得一提的是,体重增加的发生率仅为15%左右。

建议根据不同的情况予以分别处理:食欲亢进、出现痤疮者,可以适当节食并更换17-羟孕酮类制剂如避孕药2号;月经后半期体重增加者,则要减少食盐的摄入;短期内体重增加过多,应停药。

不良反应分类药物的不良反应指的是在使用药物过程中产生的不良的生理或行为反应。

药物的不良反应通常是不可预测的,因此在设计和开发新药物时,需要对其进行严格的评估和监测,以确保其安全性和有效性。

药物的不良反应分类有多种方法,本文将对常用的分类方法进行详细介绍。

1. 根据严重程度分类根据不良反应的严重程度,可以将药物的不良反应分为轻微、中等和严重三种类型。

1.轻微反应:这种反应通常是临时的,对患者的健康和生活质量影响较小。

例如,头痛、恶心、轻微的皮肤过敏等。

2.中等反应:这种反应对患者的健康和生活质量有一定程度的影响,但通常是可逆的。

例如,中度的皮肤过敏、肌肉疼痛、口干等。

3.严重反应:这种反应通常较为危险,并可能对患者的生命造成严重威胁。

例如,严重的过敏反应、心律失常、肝功能损害等。

2. 根据发生时间分类根据不良反应的发生时间,可以将药物的不良反应分为即时反应和迟发性反应两种类型。

1.即时反应:这种反应通常在用药后的短时间内发生,例如几分钟或几小时内。

通常与药物的药理作用直接相关。

例如,即时过敏反应、药物过量引起的中毒反应等。

2.迟发性反应:这种反应通常在用药后的较长时间内发生,可以是几天、几周甚至几个月后。

这种反应通常与药物的长期使用相关,包括剂量和疗程。

例如,肝功能损害、肾功能损害、血小板减少等。

3. 根据药物作用部位分类根据不良反应在药物作用部位的不同,可以将药物的不良反应分为局部反应和系统性反应两种类型。

1.局部反应:这种反应通常发生在药物直接接触到的部位,例如皮肤、眼睛、口腔等。

局部反应通常与药物在局部产生的刺激或过敏反应相关。

例如,皮肤瘙痒、红肿、眼部疼痛等。

2.系统性反应:这种反应通常涉及全身多个器官或系统,它们可能由药物吸收到血液中,进入全身循环并影响多个器官或系统的功能。

例如,肝功能损害、肾功能异常、心律失常等。

4. 根据毒性机制分类根据不良反应的毒性机制,可以将药物的不良反应分为药理毒性、代谢毒性、免疫毒性和物理毒性等多个类型。

生活常见药物不良反应的分类【推荐下载】

导语生活中难免会有生病的时候。

在这个时候我们都会选择服用药物。

但是对于服用药物后可能会产生的副作用的情况可能大家不是很清楚,那么具体有不发么分类呢?

任何的药物都是具有两面性的。

面对药物作用时的不良反应,许多的人都不知道是如何分类的,下面我们就一起来了解下具体的分类方式有哪些吧。

副作用(副反应)

药品按正常用法用量使用时所出现的与药品的药理学活性相关但与用药目的无关的作用。

一般都较轻微,多为一过性可逆性功能变化,伴随治疗作用同时出现。

器官选择作用低即作用广泛的药物副作用可能会多。

毒性作用

由于病人的个体差异、病理状态或合用其他药物引起敏感性增加,在治疗量时造成某种功能或器质性损害。

一般是药理作用的增强。

过度作用在定义上与毒性作用相符,指使用推荐剂量时出现过强的药理作用。

后遗效应

停药后血药浓度已降至阈浓度以下时残存的药理效应。

首剂效应

一些病人在初服某种药物时,由于机体对药物作用尚未适应而引起不可耐受的强烈反应。

继发反应

由于药物的治疗作用所引起的不良后果,又称治疗矛盾,不是药物本身的效应,而是药物主要作用的间接结果。

变态反应(过敏反应)

药物或药物在体内的代谢产物作为抗原刺激机体而发生的不正常的免疫反应。

这种反应的发生与药物剂量无关或关系甚少,治疗量或极少量都可发生。

临床主要表现为皮疹、血管神经性水肿、过敏性休克、血清病综合征、哮喘等。

特异质反应(特异反应性)

因先天性遗传异常,少数病人用药后发生与药物本身药理作用无关的有害反应。

该反应和遗传有关,与药理作用无关。

大多是由于机体缺乏某种酶,药物在体内代谢受阻所致反应。

依赖性

反复地(周期性或连续性)用药所引起的人体心理上或生理上或两者兼有的对药物的依赖状态,表现出一种强迫性的要连续或定期用药的行为和其他反应。

停药综合征

一些药物在长期应用后,机体对这些药物产生了适应性,若突然停药或减量过快易使机体的调节功能失调而发生功能紊乱,导致病情或临床症状上的一系列反跳回升现象和疾病加重等。

致癌作用、致畸作用、致突变作用

药物引起的三种特殊毒性,均为药物和遗传物质或遗传物质在细胞的表达发生相互作用的结果。