《走下神坛》教案

- 格式:doc

- 大小:13.50 KB

- 文档页数:2

第1课走下神坛1教学目标1能够运用比较的方法荃习不同历史时期美术作品的特点,获得初步的审美经验。

2.能够联系时代背景和有关文化现象,从明暗调子、构图及透视方面找出作品的特点。

3,能够运用语言或文字的形式对一个时代的美术作品进行较完整的总结评述,大胆表达自已的认识和理解。

2学情分析初三阶段的学生形成渐趋强烈的个性意识、独立意识、成人意识。

独立意识日益增强,参加社会活动的需要逐步增加。

他们思维的独立性和批判性逐渐显著,不满足于简单的说教和现成的结论。

知识面和社会接触面的扩大使他们的好奇心、求知欲、表现欲加强,对探求事物的认识倾向表现出极大的兴趣。

在这一学段中,开展丰富多彩的学习活动,为学生展示自身才艺提供舞台或机遇,激发学生的创造热情,加强对学习兴趣的持久保持尤为重要。

生动直观的形象在这一时期仍旧非常重要。

在知识学习方面应注意选择适合学生生活经验的传达方式,深入浅出,适当运用一般抽象逻辑思维方法理解知识术语,以适合这一学段学生思维发展的特点。

基于这些特点,在活动方式与教学组织方面,教学中注重互动交流,分析探究,提高运用知识的能力,以及情感表达能力。

尊重学生的理解方式,鼓励大胆表述独立的见解。

3重点难点(一)重点1.对绘画空间表现的探索;2.用绘画、摄影手段表现生活;3.了解文艺复兴时期的美术;4.了解建筑与环境、与历史文化的关系;5.在调查实践活动中通过收集、分析、归纳信息,形成相对完整、有意义的结论。

(二)难点1.绘画造型空间表现和运用;2。

欣赏活动中比较分析、归纳方法的运用;3.表现生活主题的创作。

4教学过程活动1【导入】一、情境导入:“圣母子”由来《圣母玛利亚》师:同学们,你们知道圣母的故事吗?圣母玛利亚即耶稣的母亲。

根据福音书中的记载,天使长加百列通知她因圣灵感孕耶稣时,她已和圣约瑟订婚。

福音中关于她的其他记载包括,她访问施洗者圣约翰之母以利沙伯;耶稣诞生;玛利亚将耶稣带到圣殿献给上帝;博士朝拜耶稣;约瑟、玛利亚携带幼儿耶稣逃往埃及;在加利利的迦拿参加娶亲筵席;耶稣讲道时玛利亚想见耶稣;她亲见耶稣受刑而死等。

走下神坛教案一、教材分析:本课依据《美术课程标准》对“欣赏”学习领域的要求,教学活动围绕文艺复兴时期的美术代表作品展开,《走下神坛》从人与神的艺术主题,通过对文艺复兴时期等的作品欣赏,引导学生初步了解不同时期具有代表性的美术作品、历史内容以及审美特点,在其中学习运用各种知识赏析美术作品,获得初步的审美经验和鉴赏能力,了解一些美术专用词汇,初步理解文艺复兴艺术与中世纪艺术的差异,及代表人物的艺术特点。

教材中列举了各历史时期有代表性的美术作品,通过这些作品在视觉美感上各自的鲜明特点,丰富学生的审美体验,同时,也为教学内容的选择提供不同切入点。

教学活动的设置各有所侧重,培养学生审美和文化认知的多方面素养。

二、教学目标1、知识与能力目标:了解作品构图、透视,能简单的分析艺术作品。

初步理解文艺复兴艺术与中世纪艺术的差异。

2、方法与过程目标:能够联系时代背景和有关文化现象,从各方面进行分析。

3、情感与态度目标:能够对美术作品进行较完整的评述,表达自己的认识和理解。

三、本课重点难点分析:本课人物教多,需要学生掌握的知识比较生涩,各人物的艺术特征四、教具准备:课本、教学课件、多媒体等。

五、教学过程:一、导入:在神学权威的笼罩下,欧洲中世纪艺术大都服务于宗教,宣传教义。

随着文艺复兴的到来,艺术走下神坛,汲取古典精髓,注入人文精神,表现人的世俗生活,开创并完善了一种反神学权威、反封建特权的新的视觉语言。

这个时期的艺术达到了古典艺术之后的一个新高峰,基本风格和变现技法构成了西方近代美术的主要传统,影响深远。

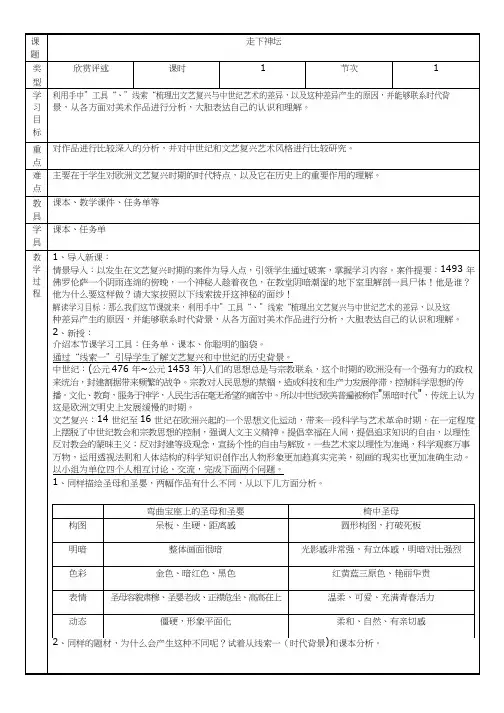

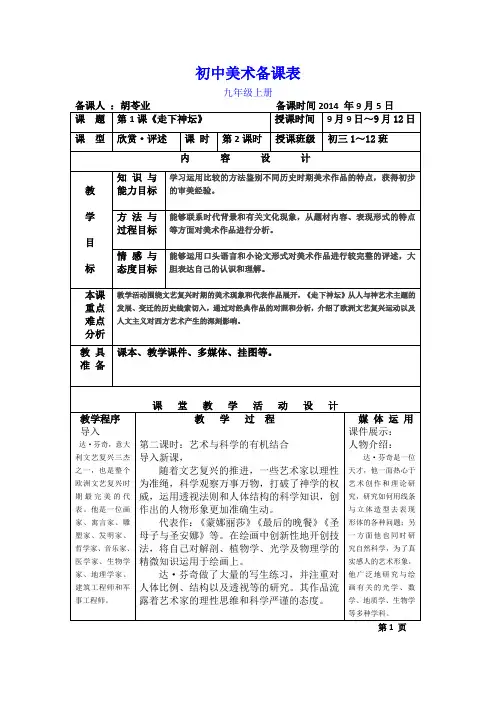

媒体运用课件展示:拉斐尔油画《椅中圣母》约1514(意大利)《弯曲在王座上的圣母和圣婴》(木板蛋彩)约1820(拜占庭)二、新授:1:学生讨论2幅画的特征。

教师讲解:《圣婴》整体画面很暗,人物形象平面化、严谨、金色、暗红色、黑色、对比不强烈、压抑、圣母容貌肃穆、圣婴老成、肃穆、正襟危坐、高高在上《圣母》光影感非常强,有立体感,明暗对比强烈、圆形构图打破死板不呆板、红黄蓝三原色、艳丽华贵、对比强烈、温柔、可爱、神态柔和、充满青春活力、动态自然、有亲切感。

《走下神坛》教案教学目的:1、学生能够了解欧洲文艺复兴时期绘画的总体风格和造型特点,掌握欣赏外国绘画作品的基本知识。

2、培养学生对外国绘画作品的欣赏能力。

3、学生能够了解欧洲文艺复兴时期美术“三杰”对西方绘画艺术的重大贡献,学习艺术巨匠们勤奋、刻苦和钻研的精神,以及献身艺术的壮举。

教学重点:1.通过对达·芬奇等人的绘画作品的欣赏,2.了解文艺复兴时期绘画的总造型特点,进而掌握这一时期审美观念的变迁。

教学难点:学艺术家勤奋、刻苦的献身精神。

教具准备:黑板、课本和多媒体教学步骤:一、导入阶段(1)复习:同学们,继古希腊古罗马艺术之后,十五、十六世纪,在以意大利为中心的欧洲,出现了前所未见的艺术繁荣,这就是文艺复兴,那么,这场伟大的文艺复兴对西方绘画艺术产生了怎样的巨大的影响呢?我们就带着这个问题进入到今天的课程学习中····(2)新课导入达芬奇的《蒙娜丽莎的微笑》与中世纪的壁画《圣母子》对比,以突出文艺复兴的艺术特点。

我们知道,漫长的中世纪,艺术成为基督教的工具,无论雕塑还是绘画。

请看屏幕,这是一幅中世纪的壁画《圣母子》,右边是达芬奇的《蒙娜丽莎的微笑》,请同学们观察、比较,虽然是同一主题,但在绘画语言和对人物神态的刻画等方面你觉得有什么不同?学生回答,老师补充,完成文艺复兴与中世纪绘画的不同点中世纪的造型:概念化、僵滞。

色彩单调,神态呆板。

效果远离生活,没有生气。

使人敬而远之。

属性:宗教(封建)文艺复兴是造型:严谨、科学,真实自然。

色彩:富力而和谐。

神态鲜活,贴近现实生动使人倍感亲切,人文精神。

总结:由此可见,文艺复兴时期绘画艺术的特点:1、肯定人在现实生活中的价值与地位,尊重人的情感,赞美人的力量。

反对宗教对人的精神束缚和思想禁锢。

2、崇尚科学精神,探求真理与知识,尊重古典文化遗产并赞美自然的美丽,反对封建愚昧和虚伪的神学观念。

走下神坛教参教案教案标题:走下神坛教参教案教案目标:1. 了解教参的作用和价值,明确教师在教学中的角色和责任;2. 掌握教参的选择和利用方法,提高教学效果;3. 培养教师的创新意识和教学设计能力。

教案步骤:第一步:引入教参的概念(5分钟)1. 引导学生思考:你们在学习过程中是否使用过教参?它对你们有什么帮助?2. 解释教参的定义:教参是指教学过程中用于指导教师和学生的各种教学资源,如教材、教辅、教学设计、教学案例等。

第二步:探讨教参的作用和价值(10分钟)1. 分组讨论:请学生分成小组,讨论教参对教学的作用和价值,并汇报讨论结果。

2. 教师点评:对学生的讨论结果进行点评,强调教参能够提供教学内容、教学方法、教学评价等方面的支持,是教师教学的重要参考。

第三步:明确教师在教学中的角色和责任(10分钟)1. 教师角色解析:解释教师在教学中的角色,包括知识传授者、引导者、评价者等。

2. 教师责任强调:强调教师在选择和利用教参时应负有责任,要根据学生的实际情况和教学目标进行选择,并结合自身的教学经验进行创新。

第四步:教参的选择和利用方法(15分钟)1. 教参选择原则:介绍选择教参的原则,如与教学目标相符、内容准确全面、适应学生特点等。

2. 教参利用方法:讲解教参的利用方法,如合理安排教学时间、设计教学活动、引导学生探究等。

第五步:培养创新意识和教学设计能力(15分钟)1. 创新意识培养:引导学生思考如何利用教参进行创新教学,鼓励他们提出自己的教学设计思路。

2. 教学设计能力提升:介绍提升教学设计能力的方法,如多参观其他教师的课堂、参加教学研讨等。

第六步:总结与反思(5分钟)1. 学生总结:请学生总结本节课所学内容,并进行交流分享。

2. 教师点评:对学生的总结进行点评,强调教师应不断学习和提升自己的教学能力。

教案评估:1. 学生讨论的参与度和质量;2. 学生对教参作用和价值的理解程度;3. 学生对教参选择和利用方法的掌握程度;4. 学生的创新意识和教学设计能力的展示;5. 学生对本节课内容的总结和反思能力。

走下神坛——从“神”到人教学目标1、能从作品中内容、形式(明暗、色彩、构图)、等方面能简要分析绘画作品。

2、能够联系时代背景和有关文化现象,对美术作品进行分析。

3、能够对美术作品大胆表达自己的认识和理解。

教学重难点1、了解不同时期的绘画特点、学会简要分析一幅画。

2、学会简要分析一幅画的方法。

教学过程一、谈话导入1.初步感知欧洲中世纪的美术特点师:在我们中国古代权力最大、地位最高的是谁?生:皇帝师:那么在古时的欧洲呢?师:在中世纪的欧洲,宗教的地位是至高无上的,在这个至高无上的组织里的大boss 就是教皇,欧洲皇帝的加冕仪式都得请教皇为他加冕,他才可以成为皇帝。

2.小结:在神学权威的笼罩下,欧洲中世纪艺术大都服务于宗教,宣传教义。

3.欣赏中世纪宗教题材绘画作品4. 接下来就到了文艺复兴时期,文艺复兴是盛行于14世纪到16世纪的一场欧洲思想文化运动,这个时期人们生活科学水平的提高,人们逐渐改变了以往对现实生活的悲观绝望态度,开始追求世俗人生的乐趣,而这些倾向是与基督教的主张相违背的。

借助复兴古代希腊、罗马文化的形式来表达自己的文化主张。

所以到了这个时候,宗教美术已经不那么吃香了。

5.揭示课题——《走下神坛——从“神”到人》二、对比欣赏1.比较:《弯曲宝座上的圣母和圣婴》、《椅中圣母》同样是描绘圣母和圣婴,我们来看看两幅作品有什么不同,谈谈自己的看法、感受?(1)先从内容上来分析,我们可以用语文的看图说话的形式来入手,可以用“谁,在什么地方,干什么”来试着说说看。

《弯曲宝座上的圣母和圣婴》:圣母和圣婴在宝座上坐着。

(能不能添加更多细节呢?怎么样的圣母,怎么样的圣婴…)《椅中圣母》:……(2)以表格的形式,从画的类型、表达方式、明暗色彩、造型手法等方面进行比较。

《弯曲王座上的圣母和圣婴》中圣母的容貌格外的严肃,圣婴也显得老成,有助于加强信徒们内心对神明的敬畏之情;而拉婓尔笔下的圣母形象慈爱、温情,充满母爱,使人感到格外的亲切,就像人世间的一位普通母亲。

《走下神坛》公开课教学设计学情分析湘教版《美术》教材,九年级上册第一课。

本课是依据《义务教育美术课程标准》有关“欣赏·评述”学习领域的要求开设的欣赏课。

教学工具初三学生对西方的著名油画有一些了解,但对欧洲中世纪的宗教艺术了解甚少。

对于同一题材不同风格的美术作品,缺乏横向和纵向的思考与分析。

教学资源背景音乐- 钢琴- 优美的轻音乐好听曲.mp3毕加索《草地上的午餐》.bmp恩斯特《草地上的午餐》.png拉斐尔《椅中圣母》.jpg马奈《草地上的午餐》.jpg莫奈《草地上的午餐》.jpg森村泰昌《草地上的午餐》.jpg桑德罗·波提切利《春》.jpg拉斐尔《帕里斯的审判》.png教学目标1.能够运用比较的方法鉴别欧洲中世纪到文艺复兴时期及后期美术作品的特点,形成基本的审美能力。

2.联系时代背景和文化现象,能用恰当的术语评价、分析美术作品。

3.尝试对名作进行“挪用”学习,从文化角度理解艺术家及其作品,形成健康的审美观念。

教学重难点重点:运用比较、归纳的方法,分析中世纪与文艺复兴艺术作品,了解其艺术历史源流和审美特点。

难点:通过实践,理解艺术家及其作品的特点和风貌。

教学方法走下神坛一、比较分析三、挪用名作基督教的发展时代、审美等不同二、亮出观点四、模仿大师教学过程《走下神坛》教学过程《走下神坛》(一)欣赏导入1.展示圣母子题材的美术作品。

2.这些作品表现的是什么题材?3.玛利亚因以圣洁的处女之身孕育了人类救世主耶稣,而为西方艺术家们广为歌颂。

圣母子图像是基督教艺术中最重要的图式之一,它不仅见证了那个时代的社会变革,而且体现了不同时期的绘画风格。

4.今天我们通过对几幅作品的学习,初步了解宗教艺术是如何走下神坛的。

(二)圣母子作品的变迁1.作品分析分析、比较《圣母子与先贤》、契马布埃的《圣母子》、拉斐尔的《椅中圣母》。

同是表现圣母子,你发现这三幅作品从人物造型到色彩表现有哪些变化?(1)《圣母子与先贤》:绘于3世纪中期罗马普里西拉墓室,据说这是最早的圣母子图像,在一旁的是先知巴兰,他指着圣母头上的星星预言:“一颗星星将在雅各出现”这暗示了耶稣的降临。

九年级上学期美术教学案第一课《走下神坛》重庆市江北中学校蒙勇一、教材分析:本单元依据《美术课程标准》对“欣赏·评述”学习领域的要求,教学活动围绕文艺复兴时期的美术现象和代表作品展开,《走下神坛》从人与神艺术主题的发展、变迁的历史线索切入,通过对经典作品的对照和分析,介绍了欧洲文艺复兴运动以及人文主义对西方艺术产生的深刻影响。

通过对文艺复兴时期等的作品欣赏,引导学生初步了解不同时期具有代表性的美术现象、历史源流以及审美特点,在其中学习运用各种知识赏析美术作品的方法,获得初步的审美经验和鉴赏能力,了解调子的含义及构图、透视,能描述分析艺术作品。

初步理解文艺复兴艺术与中世纪艺术的差异,及代表人物的艺术特点。

教材列举了各历史时期有代表性的美术作品,通过这些作品在视觉美感上各自的鲜明特点,丰富学生的审美体验,同时,也为教学内容的选择提供不同切入点。

教学活动的设置各有所侧重,培养学生审美、评论和文化认知的多方面素养。

二、教学目标知识与能力目标:了解作品中调子的含义及构图、透视,能描述分析艺术作品。

初步理解文艺复兴艺术与中世纪艺术的差异。

方法与过程目标:能够联系时代背景和有关文化现象,从各方面对美术作品进行分析。

情感与态度目标:能够对美术作品进行较完整的评述,大胆表达自己的认识和理解。

三、教学重点:了解各时期代表人物的艺术特点。

从中世纪到文艺复兴时期转变的历史背景;两者绘画风格的不同点。

四、教学方法:对比、讲授、图片欣赏五、课后反思:导入新课:艺术作为一种文化形式,一个时代的文化艺术反映一个时代的思想、文化、经济和社会政治制度,同时具有相对的独立性。

新课讲授由于大家才开始学习世界史,还没有学习到中世纪和文艺复兴的相关内容,所以由我先介绍历史背景:一、背景在神学权威的笼罩下,欧洲中世纪艺术大都服务于中宗教,宣传教义,随着文艺复兴的到来艺术走下神坛,吸取古典精髓,注入人为精神,表现人的世俗生活,开创并完善反神学权威、反封建特权的新的视觉语言,这一时期的艺术达到了古典艺术之后的一个新高峰,成了西方近代美术的主要传统,影响深远。

九年级美术《走下神坛》教案

第一阶段是意大利文艺复兴,主要代表人物是___、米开

朗基罗等;第二阶段是北欧文艺复兴,主要代表人物是荷兰画家伦勃朗等;第三阶段是巴洛克艺术,主要代表人物是伯努瓦利、___等;第四阶段是洛可可艺术,主要代表人物是___等。

这些阶段的艺术特点和代表作品都是我们研究欣赏的重点。

2、活动一:

通过比较中世纪和文艺复兴时期宗教绘画作品中圣母的形象,引导学生了解文艺复兴时期人文主义思想的特征,即以人为本,颂扬现世生活;崇尚理性,提倡科学,探索自然的奥秘;崇尚古典知识与学术等。

同时,通过针对性地为作品分析做出提示,帮助学生研究欣赏美术作品的一般方法。

3、活动二:

联系人文主义思想的特征,通过题材、构图、人物形象的动作和神态分析作品表现的情感、思想以及象征意义。

这个活动可以帮助学生更深入地理解艺术作品,从多个角度进行分析和解读。

4、活动三:

以___的《春》为例,从人物造型、寓意和艺术表现等方

面进行更为详尽的赏析和联想,对研究活动提出了更高的要求。

同时,对欣赏论文的写作方法和要点做出提示,帮助学生选择最感兴趣的作品,写一篇美术欣赏论文。

5、总结:

通过本单元的研究,学生不仅可以了解文艺复兴时期的艺术特点和代表作品,还可以研究欣赏美术作品的一般方法,提高自己的审美能力和文化素养。

同时,也可以培养学生对美术作品进行较完整的评述,大胆表达自己的认识和理解的能力。

第1课走下神坛1教学目标知识目标:让学生了解文艺复兴运动的概况,文艺复兴的艺术作品的艺术特点。

能力目标:提高学生感知,鉴赏文艺复兴绘画的能力,能够从绘画艺术的情感角度入手去体会艺术作品的内涵。

情感目标:培养健康的审美观和热爱生活的情感。

2学情分析初三的学生形成逐渐强烈的个性意识、独立意识、成人意识。

他们思维的独立和批判性逐渐显著,所以,教师要多开展丰富多彩的学习活动,激发学生的创造热情。

3重点难点教学重点:赏析文艺复兴的艺术作品,进一步认识文艺复兴运动的中心思想。

教学难点:深入理解文艺复兴时期绘画的中心思想。

4教学过程一、导入播放音乐《摇篮曲》准备上课.师:同学们我们刚刚听到的是首表达母爱的歌曲,那么老师想问问大家,母亲在我们心中是一个什么样的形象?那么当你们依偎在母亲的怀抱中是怎样的感觉呢?(学生回答)师:同学们说出了你们心中的母亲形象和与母亲在一起的感觉,下面我们就来看看这样一幅关于母子的绘画作品,看看是否符合我们的想象。

出示《圣母子像》引导学生观察讨论师:大家好象都不太满意这两张画中的形象,接下来我们再来看另外一幅圣母子的画像。

出示拉斐尔的《椅中圣母》引导学生讨论比较对两幅画感受师:在这幅画上,我们看到圣母露出了淡淡的微笑,这是文艺复兴时期一位大师的绘画作品。

我们常说:微笑是人类共同的语言.一个微笑可以敞开一个人的心扉,一个微笑可以让一个人走进她的内心世界,那么,今天就让我们从“微笑”走进文艺复兴,走进文艺复兴的绘画.ﻬ【设计意图】:学生大部分都知道文艺复兴时期画家及其艺术作品,但文艺复兴运动究竟对当时的绘画艺术有怎样的影响,或者说文艺复兴绘画的特点是什么,学生并不清楚。

通过比较,让学生有一个初步认识,并激发学生学习、了解的兴趣。

出示课题直接提出本堂课的教学目标:什么是文艺复兴;了解文艺复兴绘画的艺术特点。

【设计意图】:一目了然,使学生直接明白本堂课的要求.二、要比较系统的了解文艺复兴的绘画,首先,我们先了解一下文艺复兴运动的概况.同学们在课前都做了预习和资料的收集整理,哪位同学能给大家介绍一下文艺复兴之前,在中世纪的欧洲,宗教思想是一种什么状况。

附:天才少年:达·芬奇达·芬奇诞生在意大利芬奇镇附近的安基亚诺村,芬奇镇靠近佛罗伦萨。

父亲是当地有名的公证人,家庭富有。

达·芬奇是非婚生子,他的童年是在祖父的田庄里度过的.孩提时代的达·芬奇聪明伶俐,勤奋好学,兴趣广泛。

他歌唱得很好,很早就学会弹琵琶,他的即兴演唱,不论歌词还是曲调,都让人惊叹。

他尤其喜爱绘画,常为邻里们作画,有“绘画神童”的美称。

当时,皮埃罗受一位农民的委托,要画一幅盾面画。

他听说儿子会画画,想试试儿子的画艺,便将这任务交给了小芬奇。

小芬奇凭借自己丰富的想象力,用了一个月的时间,画成了一个骇人的妖怪。

这妖怪长着火球般的眼睛,张着血盆大口,鼻孔中喷出火焰和毒气,样子十分的恐怖。

作品完成后,小芬奇请父亲来到他的房间。

他把窗遮去一半,将画架竖在光线恰好落在妖怪身上的地方。

皮埃罗刚走进房间时,一眼就看到了这个面目狰狞的怪物,吓得大叫起来。

小芬奇则笑着对父亲说:“请您拿去吧,这就是它该产生的效果。

”皮埃罗从此确信儿子有绘画天赋,便将小芬奇送往佛罗伦萨,师从著名的艺术家委罗基奥,开始系统地学习造型艺术。

此时的达.芬奇只有14岁。

委罗基奥的画舫是当时佛罗伦萨著名的艺术中心,经常有意大利人文主义者在这里聚会,讨论学术问题。

达·芬奇在这里结实了一大批知名的人文主义者、艺术家和科学家,开始接受人文主义的熏陶。

达·芬奇在20岁时已有很高的艺术造诣,他用画笔和雕刻刀去表现大自然和现实生活的真、善、美,热情歌颂人生的幸福和大自然的美妙。

达·芬奇并不满足他的这些才干,他要掌握人类思想的各个领域。

他眼光独到,做事干练,具有艺术的灵魂。

有一次,他在山里迷了路,走到了一个漆黑的山洞前。

他在后来回忆这段经历时说:“我突然产生了两种情绪——害怕和渴望:对漆黑的洞穴感到害怕,又想看看其中是否会有什么怪异的东西。

”他一生都被这两种情绪所羁束——对生活之不可知或无力探知的神秘感到害怕,而又想把这个神秘之不可知性加以揭露,加以研究,解释其含义,描绘其壮观。

第一课走下神坛第一课时一、教材分析本单元《走下神坛》是依据《美术课程标准》有关“欣赏·评述”学习领域的要求开设的欣赏课,教学活动围绕文艺复兴时期的美术现象和代表作品展开,《走下神坛》从人与神艺术主题的发展、变迁的历史线索切入,通过对经典作品的对照和分析,介绍了欧洲文艺复兴运动以及人文主义对西方艺术产生的深刻影响。

活动一:比较中世纪和文艺复兴时期宗教绘画作品中圣母的形象,并交谈自己的感受。

联系文艺复兴时期人文主义思想的特征,了解这一时期艺术以人为本,颂扬现世生活;崇尚理性,提倡科学,探索自然的奥秘;崇尚古典知识与学术等特点,针对性地为作品分析做出提示。

通过教学活动,学习欣赏美术作品的一般方法。

活动二:联系人文主义思想的特征,通过题材、构图、人物形象的动作和神态分析作品表现的情感、思想以及象征意义。

活动三:在对时代背景和欣赏方法的初步了解的基础上,以波提切利的《春》为例,从人物造型、寓意和艺术表现等方面进行更为详尽的赏析和联想,对学习活动提出了更高的要求。

对欣赏论文的写作方法和要点做出提示,选择最感兴趣的作品,写一篇美术欣赏论文。

二、教学目标知识与能力目标:了解作品中调子的含义及构图、透视,能描述分析艺术作品。

初步理解文艺复兴艺术与中世纪艺术的差异。

方法与过程目标:能够联系时代背景和有关文化现象,从各方面对美术作品进行分析。

情感与态度目标:能够对美术作品进行较完整的评述,大胆表达自己的认识和理解。

三、教学重难点重点:了解各时期代表人物的艺术特点。

难点:联系当时社会背景赏析美术作品。

四、教具准备课本、课件、多媒体等五、教学学法欣赏、自主学习、归纳讲解等六、教学过程1、导入:在神学权威的笼罩下,欧洲中世纪艺术大都服务于宗教,宣传教义。

随着文艺复兴的到来,艺术走下神坛,汲取古典精髓,注入人文精神,表现人的世俗生活,开创并完善了一种反神学权威、反封建特权的新的视觉语言。

这个时期的艺术达到了古典艺术之后的一个新高峰,基本风格和变现技法构成了西方近代美术的主要传统,影响深远。

《走下神坛》教案

教学目的:

1、学生能够了解欧洲文艺复兴时期绘画的总体风格和造型特点,掌握欣赏外国绘画作品的基本知识。

2、培养学生对外国绘画作品的欣赏能力。

3、学生能够了解欧洲文艺复兴时期美术“三杰”对西方绘画艺术的重大贡献,学习艺术巨匠们勤奋、刻苦和钻研的精神,以及献身艺术的壮举。

教学重点:

1.通过对达·芬奇等人的绘画作品的欣赏,

2.了解文艺复兴时期绘画的总造型特点,进而掌握这一时期审美观念的变迁。

教学难点:

学艺术家勤奋、刻苦的献身精神。

教具准备:

黑板、课本和多媒体

教学步骤:

一、导入阶段

(1)复习:同学们,继古希腊古罗马艺术之后,十五、十六世纪,在以意大利为中心的欧洲,出现了前所未见的艺术繁荣,这就是文艺复兴,那么,这场伟大的文艺复兴对西方绘画艺术产生了怎样的巨大的影响呢?我们就带着这个问题进入到今天的课程学习中····(2)新课导入

达芬奇的《蒙娜丽莎的微笑》与中世纪的壁画《圣母子》对比,以突出文艺复兴的艺术特点。

我们知道,漫长的中世纪,艺术成为基督教的工具,无论雕塑还是绘画。

请看屏幕,这是一幅中世纪的壁画《圣母子》,右边是达芬奇的《蒙娜丽莎的微笑》,请同学们观察、比较,虽然是同一主题,但在绘画语言和对人物神态的刻画等方面你觉得有什么不同?学生回答,老师补充,完成文艺复兴与中世纪绘画的不同点中世纪的造型:概念化、僵滞。

色彩单调,神态呆板。

效果远离生活,没有生气。

使人敬而远之。

属性:宗教(封建)文艺复兴是造型:严谨、科学,真实自然。

色彩:富力而和谐。

神态鲜活,贴近现实生动使人倍感亲切,人文精神。

总结:由此可见,文艺复兴时期绘画艺术的特点:

1、肯定人在现实生活中的价值与地位,尊重人的情感,赞美人的力量。

反对宗教对人的精神束缚和思想禁锢。

2、崇尚科学精神,探求真理与知识,尊重古典文化遗产并赞美自然的美丽,反对封建愚昧和虚伪的神学观念。