世界梨树栽培历史_现状和发展_

- 格式:doc

- 大小:3.90 MB

- 文档页数:5

梨树一年四季的生长规律梨树是一种四季常绿植物,它的生长规律每年都会按照固定的节奏发生变化。

春天是梨树生长的开始,它从沉睡中苏醒过来,迎接新的一年。

当阳光逐渐增暖,大地回暖,梨树开始发芽。

嫩绿的叶子从枝干上冒出来,仿佛在向世界宣告春天的到来。

梨树的生命力也得到了恢复,慢慢地恢复了昔日的繁茂。

夏天是梨树生长最为繁盛的季节。

随着阳光的照射和雨水的滋润,梨树的叶子茂盛起来,枝干也变得更加粗壮。

在这个季节里,梨树的花朵也开始盛开。

耀眼的白色花瓣散发着淡淡的香气,吸引着蜜蜂和蝴蝶前来采蜜。

花瓣掉落后,梨树开始结出嫩绿的果实。

果实逐渐长大,从小小的花朵变成了饱满的梨子。

夏天的梨树犹如一位母亲,无私地给予生命。

秋天是梨树成熟的季节。

当秋风吹过,梨树的叶子渐渐变黄,随后红变,最后落下。

地面上覆盖着一层金黄的落叶,仿佛为梨树搭建了一座金色的舞台。

梨子也变得成熟起来,皮肤渐渐变黄,果肉变得甜美多汁。

这是梨树回馈大地的时刻,人们也开始忙碌起来,采摘梨子,品尝它们的美味。

冬天是梨树的休眠期。

当寒冷的北风吹过,大地被冰雪覆盖,梨树的生长活动完全停止。

枝干上的叶子在寒冷的冬天里逐渐枯萎,只剩下光秃秃的树枝。

虽然梨树看起来似乎没有生命力,但它在冬天的休眠中积蓄能量,为来年的生长做准备。

这样,梨树一年四季的生长规律就如此循环往复。

它以它自己的方式感受着季节的变化,适应着大自然的节奏。

梨树的生长规律也教会了人们如何顺应自然,珍惜时光。

在梨树的生长中,我们也能从中感受到生命的力量和恢弘的自然景象。

让我们一起珍惜每一个季节,感受梨树的生长之美。

我国梨育种技术及其发展梨是我国重要的经济作物之一,也是我国果园中常见的树种。

梨具有丰富的营养价值和药用价值,因此受到了广泛的关注和重视。

随着人们对品质和产量的要求不断提升,梨育种技术的发展也日益受到重视。

我国的梨育种技术经过多年的发展,已经取得了一定的成就,但与国际先进水平还存在一定的差距。

加强梨育种技术的研究和发展,提高梨的品质和产量已成为当前梨产业发展的关键之一。

一、我国梨育种技术的现状我国梨栽培历史悠久,品种繁多,但由于其良好的适应性和较高的产量,急需加强新品种的育种和选育。

目前,我国梨育种技术主要集中在变异体的选育、杂交育种、基因工程育种和分子标记辅助选育等方面。

1. 变异体的选育变异体的选育是我国梨育种中一种传统的方法。

利用放射线、化学药剂或基因工程技术诱导梨树发生基因突变,从而获得一些有益的突变体,再通过选择和繁殖,最终获得具有优良性状的新品种。

这种方法虽然简单粗糙,但取得了一些成功的成果,为梨树的改良提供了一些有益的资源。

2. 杂交育种杂交育种是目前梨育种技术中应用最广泛、效果最好的一种方法。

通过选择不同的亲本进行人工授粉,获得具有多种优良性状的新品种。

这种方法可以加速梨树品种的改良,提高梨树的产量和品质。

目前,我国许多高产优质的梨树品种就是通过杂交育种获得的。

3. 基因工程育种随着生物科技的快速发展,基因工程育种已经成为我国梨育种技术中的一个新兴领域。

通过转基因的方法,将具有优良性状的基因导入梨树中,从而获得具有更好品质和更高产量的新品种。

目前,基因工程育种虽然还在起步阶段,但已经取得了一些令人瞩目的成果,为梨树的改良提供了新的途径。

4. 分子标记辅助选育分子标记辅助选育是一种新型的选育方法,通过分子生物学技术分析梨树的遗传信息,挖掘出与优良性状相关的分子标记,从而加快优质新品种的选育。

这种方法不仅可以提高选育效率,还可以减少对植株的破坏,是一种十分环保的育种技术。

目前,我国在这方面的研究正在逐渐深入,相信在不久的将来,分子标记辅助选育技术将会为我国梨树品种的改良带来革命性的变化。

我国梨育种技术及其发展梨是我国的传统果树之一,因其果实香甜可口而备受喜爱。

为了改善梨的品质和增加品种的数量,我国进行了长期的梨育种工作,取得了重要的成果。

下面将介绍我国梨育种技术及其发展。

我国的梨育种工作可以追溯到上世纪50年代。

起初,主要依靠传统的人工授粉和选种方式进行梨的育种。

但是由于这种方式效率低、品质不稳定,不能满足梨市场的需求。

我国开始引进国外优良品种并进行选育和繁殖。

这一时期的梨育种工作主要依靠人工授粉、子代选择和克隆技术。

通过这些技术手段,我国培育出了一批品质优异的梨品种,如秦冠梨、冠心梨等。

随着生物技术的快速发展,我国的梨育种也得到了巨大的提升。

现代梨育种技术主要包括遗传育种、分子标记辅助选择和基因转化等。

遗传育种是通过对不同品种的杂交,选择具有良好性状的杂交后代,逐步选育出优良品种。

分子标记辅助选择则是通过分子标记技术,可以快速准确地鉴定具有所需性状的基因型,从而加快育种效率。

基因转化技术可以直接将具有某种性状的基因转入到梨的基因组中,从而实现外源基因的引入和梨性状的改良。

在梨育种技术的发展过程中,还出现了许多新的育种方法,如组织培养、细胞工程和基因组学等。

组织培养是利用离体培养技术,将梨的细胞、组织或器官培养在人工培养基上,通过控制培养条件和添加激素,可以实现梨组织的快速生长和繁殖。

细胞工程则是利用基因工程技术,通过转化野生态梨、矮化梨品种的愈伤组织或叶片,获得转基因梨,从而实现梨的抗病性等性状的改良。

基因组学则是利用高通量测序技术和生物信息学方法,对梨的基因组进行深入研究,明确梨的遗传特性和基因表达规律,为梨的育种提供重要的理论依据。

近年来,我国梨育种技术取得了显著的进展。

通过遗传改良和基因转化,我国已成功培育出抗病性强、产量高的新品种,如早熟梨、红梨等。

通过组织培养和细胞工程,我国也成功培育出了一些具有抗病性和耐逆性的转基因梨品种。

目前,我国的梨育种工作还在继续进行,为了满足人们对高品质和多样化的梨产品的需求,需要进一步发展和创新梨育种技术。

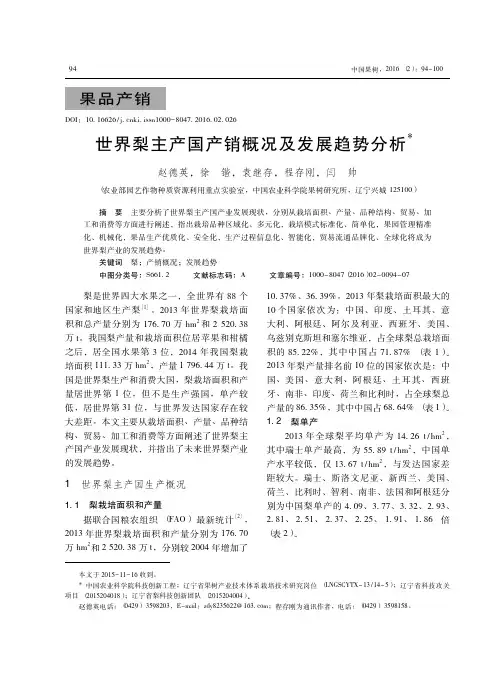

果品产销DOI :10.16626/ki.issn1000-8047.2016.02.026世界梨主产国产销概况及发展趋势分析*赵德英,徐锴,袁继存,程存刚,闫帅(农业部园艺作物种质资源利用重点实验室,中国农业科学院果树研究所,辽宁兴城125100)本文于2015-11-16收到。

*中国农业科学院科技创新工程;辽宁省果树产业技术体系栽培技术研究岗位(LNGSCYTX -13/14-5);辽宁省科技攻关项目(2015204018);辽宁省梨科技创新团队(2015204004)。

赵德英电话:(0429)3598203,E -mail :zdy8235622@ ;程存刚为通讯作者,电话:(0429)3598158。

摘要主要分析了世界梨主产国产业发展现状,分别从栽培面积、产量、品种结构、贸易、加工和消费等方面进行阐述,指出栽培品种区域化、多元化,栽培模式标准化、简单化,果园管理精准化、机械化,果品生产优质化、安全化,生产过程信息化、智能化,贸易流通品牌化、全球化将成为世界梨产业的发展趋势。

关键词梨;产销概况;发展趋势中图分类号:S661.2文献标志码:A文章编号:1000-8047(2016)02-0094-07梨是世界四大水果之一,全世界有88个国家和地区生产梨[1]。

2013年世界梨栽培面积和总产量分别为176.70万hm 2和2520.38万t 。

我国梨产量和栽培面积位居苹果和柑橘之后,居全国水果第3位,2014年我国梨栽培面积111.33万hm 2,产量1796.44万t 。

我国是世界梨生产和消费大国,梨栽培面积和产量居世界第1位,但不是生产强国,单产较低,居世界第31位,与世界发达国家存在较大差距。

本文主要从栽培面积、产量、品种结构、贸易、加工和消费等方面阐述了世界梨主产国产业发展现状,并指出了未来世界梨产业的发展趋势。

1世界梨主产国生产概况1.1梨栽培面积和产量据联合国粮农组织(FAO )最新统计[2],2013年世界梨栽培面积和产量分别为176.70万hm 2和2520.38万t ,分别较2004年增加了10.37%、36.39%。

梨梨(pear)蔷薇科梨属,多年生落叶果树,乔木。

学名Pyrus spp.。

起源与分布东方梨的绝大多数种原产于中国。

根据《诗经》的记载至少有3000年左右的栽培历史。

1972年湖南长沙马王堆汉墓中,发掘出距今2100年前的梨果以及有关梨的记载的竹简。

至6世纪时,梨树栽培管理经验已相当丰富,《齐民要术》一书即对梨树的繁殖方法“插梨”(梨的嫁接)有较详记述。

19世纪以来,中国梨引种到欧美及日本各地栽培。

西洋梨原产欧洲中部到东南部、高加索、小亚细亚,波斯北部等地。

在瑞士“湖滨居地”新石器时代遗址中发现野生梨遗核。

古希腊时代,已经明确区别梨的野生种和栽培种,且有梨的栽培方法记述。

罗马时代加图(M. P. Cato,公元前235~前150年),记录有6个梨品种,可见西洋梨在欧洲栽培也有2000年以上历史。

西洋梨在欧洲栽培早期发展缓慢,16世纪后,由于育成较多的优良品种,栽培数量逐渐增多,1630年以后,由欧洲移民引至美国栽植。

1872~1873年日本从美国引入,但栽培数量不多。

中国栽培西洋梨已有100多年的历史,1870年前后,美国教士倪氏(john L.Norius)引入苗木于山东烟台试植,由于适宜当地风土条件,生长结果良好,逐渐在烟台、福山、牟平一带栽植,成为中国西洋梨的主要产区。

梨也是世界主要果树之一,各大洲均有分布,亚洲、欧洲产量最多。

中国梨栽培面积和产量仅次于苹果。

全国各省(自治区)均有分布。

河北、山东、辽宁三省是中国梨的集中产区,栽培面积约占一半左右,产量占60%左右。

特征与特性梨品种不同,但其形态特征,生长结果习性和物候期有其共同特点。

形态特征主干在幼树期树皮光滑,树龄增大后树皮变粗,纵裂或剥落。

嫩枝无毛或具有茸毛,后脱落;2年生以上枝灰黄色乃至紫褐色。

冬芽具有覆瓦状鳞片,一般为11~18个,具茸毛或无;花芽较肥圆,呈棕红色或红褐色,稍有亮光,一般为混合芽;叶芽小而尖,褐色。

单叶,互生,叶缘有锯齿,托叶早落,嫩叶绿色或红色,展叶后转为绿色;叶形多数为卵圆形或长卵圆形,叶柄长短不一。

果树资源学报 2022,3(3):01 07 专家论坛中国古梨树群农业文化遗产现状及发展孔维府1,江鹏飞1,李兴佐1,王 涛2(1.中国农业大学烟台研究院,山东烟台264670;2.中国农业大学生物学院,北京100193)收稿日期:2022 02 15第一作者简介:孔维府(1978-),男,博士,教授,主要从事食品科学研究。

E mail:caukong@126.com 通信作者:王 涛(1962-)男,教授,主要从事果树发展理论与技术研究。

E mail:wangt@cau.edu.cn 摘 要:梨树是落叶果树,全世界约有35个原生种,东方梨中原生中国的约14种,梨品种很多,其中白梨、砂梨、秋子梨、杜梨和豆梨均原产于我国。

统计显示,梨的地理标志证明商标25个,地理标志保护产品24个,农产品地理标志登记产品74个,全国共有梨的地理标志102个。

文章介绍了具有农业文化遗产价值的主要的中国古梨树群及其分布,指出经过长期的栽培实践,人为保留下来优势的优异品种有延边苹果梨、鞍山南果梨、皋兰软儿梨、砀山酥梨以及鸭梨等,并总结了其所蕴含的重要的农耕文化价值,包括物种多样性、传统知识和技术的传承以及创新应用,以期为保护和发展提供借鉴。

关键词:古梨树;品种群;文化遗产文章编号:2096 8108(2022)03 0001 07 中图分类号:S661.2 文献标识码:A犘狉犲狊犲狀狋犛犻狋狌犪狋犻狅狀犪狀犱犇犲狏犲犾狅狆犿犲狀狋狅犳犃犵狉犻犮狌犾狋狌狉犪犾犆狌犾狋狌狉犪犾犎犲狉犻狋犪犵犲狅犳犃狀犮犻犲狀狋犘犲犪狉犜狉犲犲狊犻狀犆犺犻狀犪KONGWeifu1,JIANGPengfei1,LIXingzuo1,WANGTao2(1.YantaiInstituteofChinaAgriculturalUniversity,Yantai264670,China;2.CollegeofBiologicalSciences,ChinaAgriculturalUniversity,Beijing100193,China) 犃犫狊狋狉犪犮狋:Pearisdeciduousfruittree.Thereareabout35nativespeciesintheworld.Thereareabout14nativespeciesoforientalpearinChina.Therearemanypearcultivars,includingWhitepear,Sandpear,Qiuzipear,DupearandDoupear.Thestatisticsshowthatthereare25geographicalindicationsofthepear,24geographicalindicationsprotectionproducts,74agriculturalgeographicalindicationsregistrationproducts,102geographicalindicationsofpearinChina.ThemainancientChi nesepeartreeswiththevalueofagriculturalculturalheritageandtheirdistributionwereintroduced.TheexcellentcultivarsofartificiallyretainedadvantageswerechoosensuchasYanbianPingguopear,AnshanNanguopear,GaolanRuanerpear,Dangs hanpearandYalipearafterlong-termcultivation.Theimportantagriculturalculturalvalueweresummarized,includingspe ciesdiversity,inheritanceoftraditionalknowledgeandtechniqueandinnovativeapplicationinordertoprovidereferenceforprotectionanddevelopment.犓犲狔狑狅狉犱狊:ancientpeartree;cultivargroup;farmingculture 全球重要农业文化遗产在概念上等同于世界文化遗产,是由联合国粮食及农业组织(FAO)于2002年发起的大型项目,旨在建立全球重要农业文化遗产及其有关的景观、生物多样性、知识和文化保护体系,并在世界范围内得到认可与保护[1]。

我国梨果种植产业存在的问题及未来发展方向一、我国梨果种植产业存在的问题1、主栽品种老化,优新品种比例少,优质果市场供给不足。

我国梨的主产区以“砀山酥梨”“鸭梨”“金花梨”和“南果梨”等传统晚熟地方品种为主(占70%左右),早熟品种占比较少,早、中、晚熟比例失调,致使成熟期过于集中,采后市场销售压力大、售价低,同时也不能满足消费者对“新、特、优”品种的需求。

2、栽培模式老旧,整形修剪繁难,果园基础设施差。

我国绝大多数梨园仍旧采用传统大冠稀植模式进行栽培,树体高大,管理和采收困难。

同时,大冠树形为5级层次结构,整形修剪各有要求,难以掌握,造成大量梨园失管荒废。

果园机械化生产程度低,管理手段落后,生产成本高,标准化生产程度有待提高;免套袋管理,病虫害防治难度大。

果园基础设施差,水、电、路、渠不配套;受大风、倒春寒、冰雹等恶劣天气影响较大,防灾减灾能力薄弱。

3、施用化肥过量,土壤生态失衡。

近20年来,为了片面追求大果和高产,长期过量使用化肥,尤其是氮肥,欠施有机肥,严重破坏了土壤生态,土壤酸化板结,理化性质变劣,进一步导致梨树生理失调。

近年频繁出现的龟背果、猪嘴果、虎皮果、霉心果等问题,绝大部分与单一或过量施用化肥有关。

4、产业化水平低,抵御市场风险能力不强。

我国梨果生产以分散的农户为主,经营规模小,投入不足,难以形成规模效益,也不利于新品种、新技术的推广,无法组织标准化生产,产、运、贮、销一体化程度低,导致大路货多,市场竞争力差,果农持续增收难度大。

近年来虽有部分新型农业经营主体介入梨产业,建立了部分一定规模的梨园,但总体上经营的模式还比较落后,生产效益不容乐观。

5、梨果商品化处理欠缺,保鲜贮运水平有待提高。

当前梨果采后商品化处理率较低,贮藏规模较小,且以冷库贮藏为主,气调贮藏较少。

梨果品以初级加工为主,科技含量高、附加值高的精深加工产品比重少,大多数企业的生产设备和技术落后,加工品附加值较低。

二、我国梨果种植产业的未来发展方向1、品种区域化、种植规模化和管理专业化。

梨树密栽培早期可高产

梨树成枝率、萌芽率低,树冠生长速度慢,前期产量低,这是种植梨树见效慢的主要原因。

要解决这个问题,除了提高水肥管理条件外,还要提高栽培密度。

许昌名优果树苗木科技试验场采用超高密度栽培技术可大幅度提高梨树前期的产量,见效快且效益高。

前两年不需要进行冬季修剪(去年结果全靠顶花芽),夏季适当摘心,以后以果压冠,逐步回缩,使树体矮小紧凑。

据介绍,他们选用的是容易成花的优良品种黄香酥乔化砧木芽苗。

2001年早春定植,株行距1米×1.5米(444株/亩),面积2亩,土质是黄沙土并且是在老果园内,水肥条件较高,施肥以鸡粪为主。

当年树高1.5~2米,因夏季摘心,每株有3~5个分枝。

2002年,70%的植株开花,50%的植株结果,单株结果2~3个,最多的1株结果8个,重3公斤,单产250公斤,当年梨树主干直径约2厘米,分枝10个。

2003年,植株全部开花,单株合理留果20个左右。

目前梨果将要成熟,预计单株产量在5公斤以上,单株最高产量可达15公斤,单产2500公斤,按最低销售价计算,亩产值可达5000元。

1。

一、改革开放30年梨产业发展历程及成就我国是世界栽培梨的三大起源中心(中国中心、中亚中心和近东中心)之一,已有3000多年的栽培历史,远在周朝时期我国已种植梨树,《诗经•秦风•晨风》中就有记载,长沙马王堆出土的竹简上记载了2100多年前的梨树种植情况。

梨在我国不仅栽培历史久、而且面积大、产量高。

由于梨果质脆、汁多、酸甜适口、多具芳香,适合我国人民的口味,因此,梨果一向深受人们的欢迎。

梨树对气候和土壤的适应性强,是我国南北各地区栽培最为普遍的果树,东至海滨,西自新疆,南起广东,北至黑龙江,几乎到处都有梨树栽培;其栽培范围之广,为其它各种果树所不及;又因梨树对栽培条件要求较低,而且产量较高,因此自改革开放以来我国梨果产业一直在不断发展。

据农业部统计,2007年全国梨树面积107.13万hm2,产量1289.5万t,分别占全国水果总面积的10.2%、占世界梨果收获总积的57.9%;占我国水果总产量的2.2%,占世界梨果总产量的63%,可谓是世界梨果生产第一大国。

改革开放以后,我国梨产业发展历程大体分为五个阶段。

第一阶段:改革开放后的前5年,即1979年-1984年为逐步恢复阶段;第二阶段:1984-1988年为稳步发展阶段;第三阶段从1988年—1992年为结构调整阶段:第四阶段即1992年—1996年为快速发展阶段;第五阶段即从1996年至现在进入稳定提高阶段。

我国梨产业发展的前四个阶段基本是以扩大面积提高总产的外延式扩张,生产经营管理比较粗放;从第五阶段开始走向以提高单产水平、优化区域布局和调整品种结构为主的发展之路,果品质量明显提高,品种结构进一步优化,使我国梨产业稳居世界第一生产大国位置。

(一)面积、产量和单产的发展变化在第一阶段,我国梨树种植面积由改革开放前的1979年284.26千公顷恢复到1984年的301.33千公顷;在稳步发展的第二阶段,即到1988年全国梨树面积突破487.47千公顷。