中国古代军戎服饰

- 格式:pdf

- 大小:9.82 MB

- 文档页数:40

中国军服百年演变史:士兵篇

中国军服百年演变史:士兵篇

Republic730-头条号 2019/9/414:01

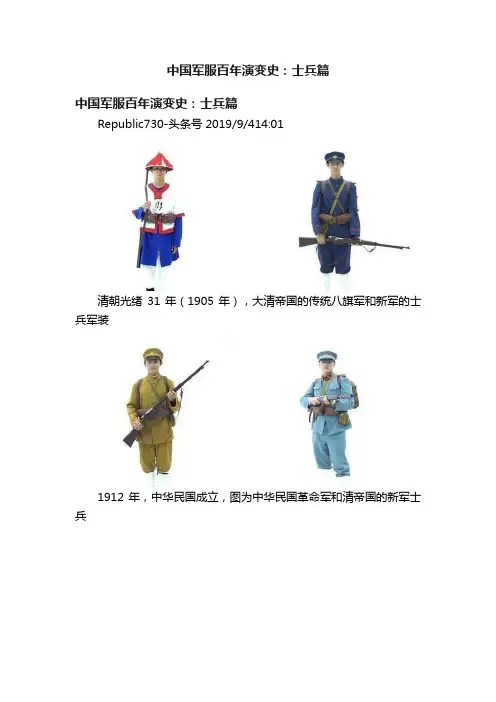

清朝光绪31年(1905年),大清帝国的传统八旗军和新军的士兵军装

1912年,中华民国成立,图为中华民国革命军和清帝国的新军士兵

1924年直奉大战时期,直军和奉军士兵军装。

1927年八一南昌起义时期,中国共产党的国民革命军、中华民国国民革命军、以及北伐时期的民国军政府的安国军。

1930年中原大战时期,中华民国北平国民政府和南京国民政府的士兵军装。

1934年第一次国共内战时期,工农红军和国民革命军。

1937年抗日战争时期,西北军和中央军士兵

1941年抗日战争时期,中国共产党:八路军和新四军士兵。

1943年汪伪和平建国军和满洲国军。

(两种都是伪军,本来不想发的,但是历史不能更改。

)

1944年滇西缅北战略大反攻时期;中国远征军(第二期)和中国驻印军

1948年第二次国共内战时期,中国人民解放军和中华民国国军。

1949年共产党在大陆建立政权,解放军和国军

1950年,解放军和国军士兵

1958年,金门炮战时期,解放军和国军士兵

1970年,台海对峙时期,解放军和国军士兵

1984年,台海对峙时期,解放军和国军士兵

1988年,两岸开放时期,解放军和国军士兵

1990年,解放军特种部队和国军特种部队

1996年,台海危机时期的解放军和国军士兵

2005年,解放军和国军士兵

2018年,解放军和国军士兵。

楚国军戎服饰楚国位于中国历史上的春秋战国时期,是一个重要的诸侯国家。

在这个时期,服饰对于楚国人民来说是非常重要的,不仅是身份的象征,也是表达自己个性和品味的方式。

楚国的军戎服饰以其独特的设计和华丽的装饰而闻名于世。

在楚国,军戎服饰被用来展示身份和地位。

根据历史记载,楚国的王公贵族常常穿着华丽的服饰,强调自己的高贵地位。

他们穿着紧身的上衣,饰以金线和宝石,上面镶嵌着华丽的龙纹图案。

衣袖宽松,以便活动。

下身则穿着贴身的长裙,通常是红色或紫色,象征着权力和地位。

他们还戴着头盔,并佩戴着龙纹宝剑,以显示自己的军事实力和威严。

而士兵的服饰则相对简朴一些。

他们穿着宽松的上衣和裤子,鞋子通常是皮革制成的。

军队中的士兵一般都有标志性的军装,以便区分彼此。

他们的上衣和裤子通常是同一颜色的,然后用腰带系紧,以保持整洁。

士兵还会戴上头盔和盔甲,以保护自己在战斗中。

不仅如此,楚国士兵的服饰也有其独特之处。

在战争的时代里,楚国士兵的服饰往往会加入一些实用性的设计。

例如,有些士兵的上衣会加上护肩,以保护自己的脖子免受敌人的攻击。

还有一些士兵会在自己的背后挂上一个箭袋,以便存放弓箭和箭矢,方便自己在战斗中取用。

此外,士兵们还会在身上佩戴各种各样的护身符,相信这些护身符能给他们带来好运和保护。

楚国军戎服饰在设计上注重细节和装饰品的使用。

为了增加服饰的华丽感,人们常常在服装上使用金线、宝石和刺绣。

例如,他们会在领口、袖口和衣襟上缝上金线,以增加光彩。

同时,还会在衣服上刺绣一些图案和花卉,以增添服饰的美感。

许多服饰还会装饰有珠宝和各种颜色的宝石,使整体的效果更加华丽。

总的来说,楚国的军戎服饰以其独特的设计和装饰闻名于世。

它们不仅是身份的象征,也展示了楚国人民的独特个性和品味。

军戎服饰的华丽和细致的设计,使楚国成为了那个时期最引人注目的国家之一。

随着时间的推移,楚国的服饰风格也有所改变,但其独特的魅力和设计理念依然流传至今。

交流中国古代军戎服装色彩的发展与演变黄明园 马一婷 西安工程大学艺术工程学院摘要:剖析中国古代军戎服装色彩在不同历史时期的具体表现形式及其功能,发现防护功能、象征意义、识别敌我功能是古代军服色彩的主要特征,对古代军服色彩发展的影响因素进行了分析,为现代军服色彩体系的发展提供有益的理论参考,丰富中国军戎服饰文化内涵。

关键词:军戎服装;色彩功能;象征意义;识别功能中国古代军戎服饰的发展经历了一个漫长的演变过程,作为构成军服要素之一的军服色彩在不同历史时期也展现其独特的魅力。

中国古代军戎服饰的色彩变化万千,但都选择具有防御、识别、象征三大功能的甲衣装备部队,战争的危险性与威慑力一开始便赋予军服色彩特殊的使命,防护功能、象征意义和识别敌我双方就成为军队服装色彩的主要特征。

一、军戎服装色彩的起源在人类早期,由于当时人类文明程度和作战武器所限,萌芽状态的作战服装色彩的特点和功能也较为简单,其功能主要是恫吓敌人和识别敌我。

作战服装的形制解析也异常夸张,体积也十分庞大,色彩艳丽眩目,通常模拟一些自然界中猛兽和所信仰的一些图腾崇拜的色彩,以显示自己强大的威力,所以通常用古代猛兽的皮毛、羽毛来装扮自己,认为这样就可以使敌人对自己产生畏惧感,并对敌人起到炫耀、威慑的作用。

二、军戎服装色彩在古代阶级社会中的发展中国阶级社会经历了几千年的发展,在不同的历史朝代推崇不同的军服尚色,在中国阶级社会中色彩是具有重要意义的。

据《易经》的记载,乾为天,坤为地,天在未明之时为玄色、既青色,故上衣象天为青色;地为黄色,故下裳象地为黄色。

这种上玄下黄的色彩,就是由于对天地的崇拜而产生的服饰色彩最早的记载。

商代崇尚的是白色,反应到军服色彩上,戎服也基本上是以白色为主。

1935年在河南安阳侯家庄1004号墓中发现了商代的皮甲残存,出土时皮革已腐烂成粉末,只有甲面用白、黑、红、黄四色漆彩绘的图案纹理仍遗留在图上,其主色为白色,残迹最大直径为40厘米左右,时间可以推定为商代后期。

中国古代军戎服饰武德中期、贞观以后,在进行了一系列服饰制度改革的基础上,逐渐形成了具有唐代风格的军戎服饰;高宗、则天两朝,国力鼎盛,天下太平,上层集团奢侈之风日甚一日,戎服和铠甲的绝大部分脱离了实用的功能,演变成美观豪华、以装饰为主的仪典装饰。

——84进入永徽以后,铠甲肩部出现了有虎头、龙首造型的护肩,披膊有的垫在护肩下,有的为护甲取代。

——86臂甲的上部也安装了皮质的像撑开的伞一样的护甲,用于保护肘部。

身甲的腹部增加了与胸背甲同样的圆形护甲。

腹部使用圆形护甲并不始于唐代,1992年在云南江川李家山西汉墓内出土了一条铜扣金腰带,铜扣是一面直径25厘米左右的圆形镜,镜面镶嵌了大小两个玉环,中心是一个突起的尖角。

这根腰带系束于腰间,铜扣的圆镜正好起到护腹的作用,这无疑是腹甲的起始。

在腿裙前面开衩处,还出现了保护下腹部的短而小的鹘尾。

盛唐后期至唐末,胸腹部的圆护上也出现了各种兽头、虎吞等雕塑形象……保护下腹的鹘尾也逐渐变得宽大起来。

——87唐代戎服的色彩,一般以黑、红、白、紫为主;盛唐时的绢甲则五彩斑斓,色彩鲜艳华丽。

武官的常服三品以上服紫,五品以下服绯,六品、七品服绿,八品、九品服以青,以后以深青色乱紫,改为八、九品着碧。

——105毡冠或纱冠,“毡冠,金花为饰,或加珠玉翠毛,额后垂金花,织成夹带,中贮发一总。

或纱冠,制如乌纱帽,无檐,不双耳,额前缀金花,上结紫带,末缀珠”《辽史·仪卫志》第五十六卷,志第二十五——139……幞顶像双乳,则又是一种不知名的幞头。

……都是软裹幞头,但幞头里面都加有巾子——146天宝年间幞头顶部像两个圆球,该式样在唐天宝三年(公元744年)豆卢建墓出土陶俑身上也能见到。

头上戴的是形如果盆或像倒扣的小盘似的冠,“毡冠红果顶,冠顶后后垂结绶”《续资治通鉴长篇》卷一一五绢甲是一种仪仗甲,一般不用于实战,只是宫廷侍卫、武士的戎服,它的出现可能是受到武官公服的帛制两裆甲的启示。

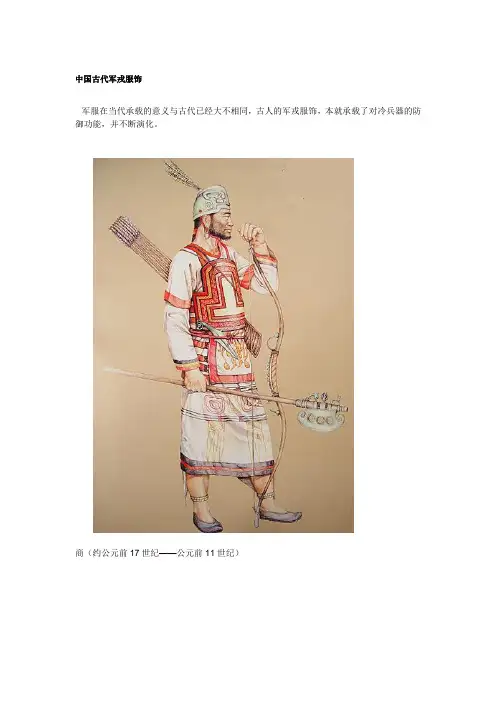

中国古代军戎服饰军服在当代承载的意义与古代已经大不相同,古人的军戎服饰,本就承载了对冷兵器的防御功能,并不断演化。

商(约公元前17世纪——公元前11世纪)西周(公元前11世纪——公元前771年)西周武士身着的“练甲”大多以缣帛夹厚绵制作,属布甲范畴。

东周(春秋战国,公元前770年——公元前221年)春秋战国除大量使用皮甲胄外,也使用青铜铠甲。

战国后期,出现了铁制铠甲。

秦代(公元前221年——公元前206年)秦代的戎服,上自将军下至士卒形制全部相同,一律上穿深衣,下穿小口裤,士卒腿上裹有行缠,足穿靴或履。

兵的首饰有四类:第一类为帻,有两种,一种为骑兵,一种为军吏的。

第二类是冠,为骑兵所戴。

第三类为帽。

第四类是发髻。

秦代兵士铠甲图汉代(公元前206年——公元220年)汉代的戎服在整体上有多方面与秦代相似,军队中不分尊卑都上穿禅衣,下穿裤。

禅衣为深衣,又称沙毂禅衣(即有绉纹的单衣)。

汉代军人的冠饰基本上是平巾帻外罩武冠。

西汉骑士手持铁铩图铁制铠甲开始普及,并逐渐曾为军中主要装备,这种铁甲当时称为“玄甲”。

魏晋时期(公元220年——公元420年)魏晋时期的戎服主要是战袍和裤褶服。

袍长及膝下,宽袖。

褶短至两胯,紧身小袖,袍、褶一般都是交直领,但也有盘圆领。

裤则为大口裤。

东晋与西晋相比较裤脚更大,很像今天的女裙裤。

南北朝(公元420年——公元589年)南北朝时期的戎服很具特色,不仅样式多,融合了多民族的服饰,而且因武官制度进一步完善,官兵在服饰上有了更明显的区别。

隋代(公元581年——公元618年)隋代使用最普遍的铠甲为两裆垲和明光垲。

唐代(公元618年——公元907年)唐代的铠甲,据《唐六典》记载,有明光、光要、细鳞、山文、鸟锤、白布、皂娟、布背、步兵、皮甲、木甲、锁子、马甲等十三种。

五代十国(公元907年——公元960年)宋代(公元960年——公元1279年)宋代军队的普通士兵作战时只有衣甲,头上戴的是皮莅子。

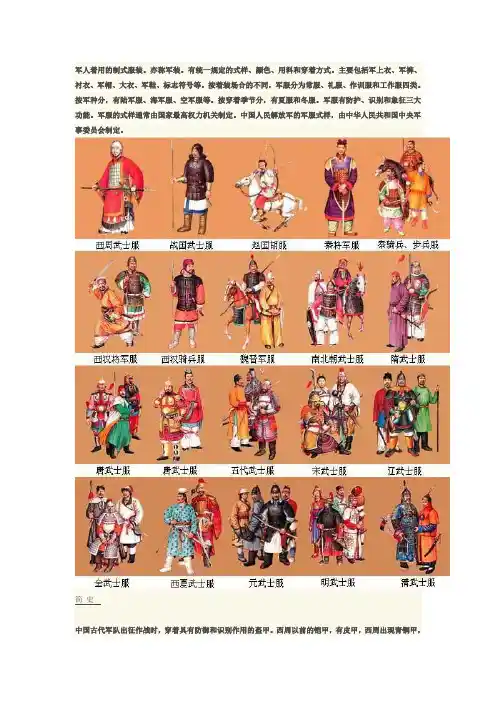

军人着用的制式服装。

亦称军装。

有统一规定的式样、颜色、用料和穿着方式。

主要包括军上衣、军裤、衬衣、军帽、大衣、军鞋、标志符号等。

按着装场合的不同,军服分为常服、礼服、作训服和工作服四类。

按军种分,有陆军服、海军服、空军服等。

按穿着季节分,有夏服和冬服。

军服有防护、识别和象征三大功能。

军服的式样通常由国家最高权力机关制定。

中国人民解放军的军服式样,由中华人民共和国中央军事委员会制定。

简史中国古代军队出征作战时,穿着具有防御和识别作用的盔甲。

西周以前的铠甲,有皮甲,西周出现青铜甲,战国后期出现铁甲。

战国时期,赵武灵王推行“胡服骑射”,用短衣袍窄袖,代替宽松博大的中原服装。

秦汉时期,军队除用甲胄外,还有赤黄色絮衣及红色裤子。

南北朝时期,步兵着锦缎或野兽皮制作的裤褶,紧而窄小,长与膝齐。

唐代有将帅用袍、军士用袄之分。

宋朝军服有步军服装和马军服装之分,春衣、冬衣也有不同。

如步军春衣有皂绸衫、白绢汗衫、白绢夹裤、紫罗头巾、蓝黄搭膊、白绢衬衣、麻鞋;步军冬衣有皂绸绵披袄、黄绢绵袄、白绢绵袜头裤、紫罗头巾、蓝黄搭膊、麻鞋。

马军用绯绢勒帛取代蓝黄搭膊,冬衣增加白绢夹袜头裤,其余与步军同。

1907年(光绪三十三年)和1909年(宣统元年),分别制定了陆军和禁卫军的军服式样。

陆军服装分礼服和常服,礼服上衣为蓝色,裤子是黑色。

冬夏常服均为青灰色,对襟,军官四个口袋,士兵两个口袋,同样颜色的大檐帽。

禁卫军军服,夏季为土黄布料,冬季为瓦灰呢料。

古罗马军队的军人主要是着用白色衣服和盔甲,并在头盔上带有不同颜色的羽毛,以识别各军团。

1670~1672年,法军推行制式服装。

18~19世纪军服式样、颜色不断变化,其中有过单纯注重式样,而实际使用很不方便的情况。

如欧洲不少国家的军队戴熊皮圆筒帽,穿燕尾服,扎白十字带,穿高腰长筒靴。

这种华丽的军服到19世纪中叶达到高潮。

随着火器的改进,这些国家的军队不得不改变那些对实战没有任何益处的军服。

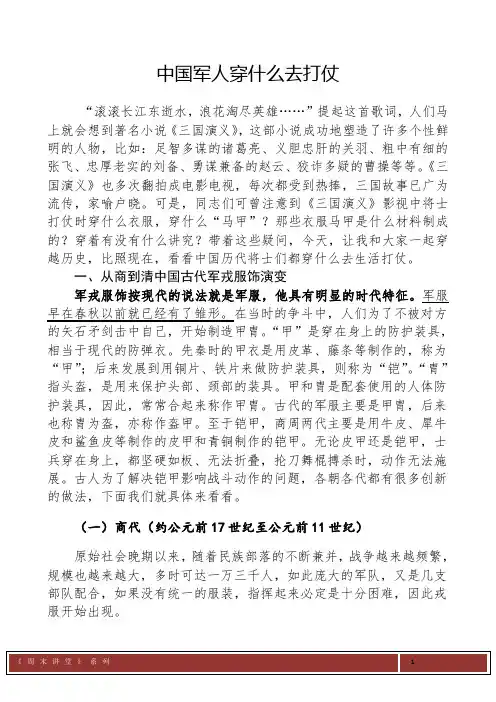

中国军人穿什么去打仗“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄……”提起这首歌词,人们马上就会想到著名小说《三国演义》,这部小说成功地塑造了许多个性鲜明的人物,比如:足智多谋的诸葛亮、义胆忠肝的关羽、粗中有细的张飞、忠厚老实的刘备、勇谋兼备的赵云、狡诈多疑的曹操等等。

《三国演义》也多次翻拍成电影电视,每次都受到热捧,三国故事已广为流传,家喻户晓。

可是,同志们可曾注意到《三国演义》影视中将士打仗时穿什么衣服,穿什么“马甲”?那些衣服马甲是什么材料制成的?穿着有没有什么讲究?带着这些疑问,今天,让我和大家一起穿越历史,比照现在,看看中国历代将士们都穿什么去生活打仗。

一、从商到清中国古代军戎服饰演变军戎服饰按现代的说法就是军服,他具有明显的时代特征。

军服早在春秋以前就已经有了雏形。

在当时的争斗中,人们为了不被对方的矢石矛剑击中自己,开始制造甲胄。

“甲”是穿在身上的防护装具,相当于现代的防弹衣。

先秦时的甲衣是用皮革、藤条等制作的,称为“甲”;后来发展到用铜片、铁片来做防护装具,则称为“铠”。

“胄”指头盔,是用来保护头部、颈部的装具。

甲和胄是配套使用的人体防护装具,因此,常常合起来称作甲胄。

古代的军服主要是甲胄,后来也称胄为盔,亦称作盔甲。

至于铠甲,商周两代主要是用牛皮、犀牛皮和鲨鱼皮等制作的皮甲和青铜制作的铠甲。

无论皮甲还是铠甲,士兵穿在身上,都坚硬如板、无法折叠,抡刀舞棍搏杀时,动作无法施展。

古人为了解决铠甲影响战斗动作的问题,各朝各代都有很多创新的做法,下面我们就具体来看看。

(一)商代(约公元前17世纪至公元前11世纪)原始社会晚期以来,随着民族部落的不断兼并,战争越来越频繁,规模也越来越大,多时可达一万三千人,如此庞大的军队,又是几支部队配合,如果没有统一的服装,指挥起来必定是十分困难,因此戎服开始出现。

(二)西周(公元前11世纪至公元前771年)公元前11世纪末,周武王击溃了商纣王的军队,建立了西周王朝。

西周是青铜台铸发达时期,铠甲已经向金属材料发展。

中国古代军戎服饰中国古代军戎服饰军戎服饰按现代的说法就是军服。

现代的军服主要由服装和表明军衔、军种的标识组成;⽽在古代,体则⾄少包括两⼤类型的服饰:⼀是戎装,⼀是防护则⾄少包括两⼤类型的服饰:⼀是戎装,⼀是防护体便的甲胄。

戎服是军⼈在军营内和⽇常⽣活中穿着的便的甲胄。

戎服是军⼈在军营内和⽇常⽣活中穿着的的服,武官除这类服饰外有时还要加上⼀些表⽰官职的服,武官除这类服饰外有时还要加上⼀些表⽰官职⼀官服。

甲胄是军⼈作战时⽤于防护的装备(有时在⼀官服。

甲胄是军⼈作战时⽤于防护的装备(有时在些重要典礼上也使⽤),如根据它的制造材料和作⽤⼈来分类,应属于兵器⼀类。

但因为甲胄是穿戴在军来分类,应属于兵器⼀类。

但因为甲胄是穿戴在军⼈⾝上的,直接影响军⼈的服饰造型,所以它⼜是军戎⾝上的,直接影响军⼈的服饰造型,所以它⼜是军戎服饰的重要组成部分。

中封建社会的军队作为政权的⽀柱,在国家政治封建社会的军队作为政权的⽀柱,在国家政治中治始终占据着举⾜轻重的地位。

历朝历代的帝王、政治始终占据着举⾜轻重的地位。

历朝历代的帝王、政家⽆⼀不对军队的建设给予⾼度的重视,这其中⾃然家⽆⼀不对军队的建设给予⾼度的重视,这其中⾃然军包括督造、制定最能发挥军队战⽃⼒、便于指挥的军包括督造、制定最能发挥军队战⽃⼒、便于指挥的较戎服饰和服饰制度。

所以中国古代的军戎服饰是⽐较戎服饰和服饰制度。

所以中国古代的军戎服饰是⽐现系统、规范的服饰,这种系统和规范的程度,能体现系统、规范的服饰,这种系统和规范的程度,能体出历代的战争、军队的建设和武官制度的发展演变。

体军戎服饰具有明显的时代特征。

这些特征有的军戎服饰具有明显的时代特征。

这些特征有的体有现了统治阶层的政治需要和封建帝王的个⼈好恶,现了统治阶层的政治需要和封建帝王的个⼈好恶,有的则是受了当时⽂化艺术及审美倾向的熏陶。

在这些的则是受了当时⽂化艺术及审美倾向的熏陶。

在这些服服饰中,有⼀部分后来成为当时的流⾏服装。

古代将军装束

古代将军的装束是一种独特的服饰,展现了他们的威严和权威。

将军的装束通常由丝绸制成,以体现其高贵和地位。

下面我们来详细描述一下古代将军的装束。

将军的头戴是他们装束中最重要的部分之一。

他们通常戴着一顶金丝绣制的冠冕,上面镶有宝石和珍珠,闪烁着耀眼的光芒。

冠冕的形状高大而庄重,象征着将军的权威和威严。

将军的身穿由丝绸制成的战袍。

这件战袍通常是红色或金色的,上面绣着精美的花纹和图案。

战袍的袖口和下摆处都装饰有金丝边,彰显了将军的高贵身份。

战袍的设计也非常独特,宽大的袖口和宽松的裙摆,使将军在战斗时更加灵活自如。

将军的腰间佩戴着一条宽大的腰带。

腰带通常是用皮革或丝绸制成,上面镶有金属装饰物,如龙形扣子或宝石。

腰带的作用不仅是固定战袍,还能显示出将军的身份和地位。

将军的脚踏是一双高筒靴。

这些靴子通常由皮革制成,带有金属装饰,如银扣或铜钉。

靴子的设计非常结实耐用,可以保护将军的双脚免受伤害。

总的来说,古代将军的装束是一种独特而庄重的服饰,体现了他们的权威和地位。

头戴的冠冕、身穿的战袍、佩戴的腰带和脚踏的靴

子都展现了将军的威严和崇高。

这些装束不仅是一种服饰,更是将军身份和地位的象征。

无论是在战场上还是在朝廷中,古代将军的装束都让人印象深刻,展现出他们作为领导者的风采。

谈谈丝绸之路上中国古代戎装的文化发展本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!引言西汉时期,汉武帝派使臣张赛出使西域,开通了举世闻名的丝绸之路。

丝绸之路是中国历史上横贯欧亚大陆的贸易交通线,促进了欧洲、亚洲、非洲各国和中国的友好往来。

在经由这条路线进行的贸易中,中国输出的商品以丝绸最具代表性,另外还有茶叶、瓷器和四大发明等在内的中国商品。

与此同时,丝绸之路也是一个大舞台,它不仅使国内各民族的艺术文化很好地融合在一起,还将占代和中世纪的主要大国和主要的文明地区,如印度文化、波斯文化、阿拉伯文化、占希腊文化和占罗马文化都连结在一起,成为各国文明互相沟通、文化互相传播、以及商贸流通之路,促进了东西方文明的交流与发展。

服饰文化作为一种特殊社会意识形态的体现,其式样、色彩等的选择和应用都能极大地体现出当时社会的文化背景和民族风貌。

戎装作为服饰中一种独特的种类也经历过几次重要的变革,并且对以后戎装的发展产生了重大的影响。

我国戎装后期的发展,在很大程度上也借鉴了西方的戎装样式,而这也从侧面体现出了丝绸之路上文化相互交流和传承的意义所在。

1中国古代各朝戎装的基本制式在我国悠久的服饰文化历史长河中,军戎装作为一种特殊的服装制式,既要明确的表明穿着者的身份特征,同时又需要保障其的实用性、功能性等以来充分发挥各个兵种的战斗力,而且军戎装也会体现出一个国家的政治、经济、文化等的发展状况,因此其外观样式和使用性能在历代各朝都受到了当权政府的高度重视,并且进行不断的改革、创新和发展以满足不同时期、不同地点、不同环境卜的需求。

中国占代军队出征作战时,需要穿着具有防御和识别作用的戎装即甲胃,早期盔甲只遮住头、胸等人体的要害部位,后来的恺甲则主要由甲身、甲袖、甲裙组成。

根据考占记录,殷商时己有铜盔;周代时己有青铜盔和胸甲,胸甲用犀牛皮或水牛皮做成。

中国古代(历代)铠甲(盔甲)大全简介古代将士穿在身上的防护装具。

甲又名铠,《释名·释兵》:“铠,犹铠也。

坚重之言也,或渭之甲。

”中国先秦时,主要用皮革制造,称甲、介、函等;战国后期,出现用铁制造的铠,皮质的仍称甲;唐宋以后,不分质料,或称甲,或称铠,或铠甲连称。

沿革铠甲的原身原为铁甲,始于春秋战国时期。

各代铁铠甲往往因材因体而制,形制繁多。

汉代称铁甲为玄甲,以别于金甲、铜甲。

汉代军队已普遍装备铁甲。

据测定,当时铁甲片由块炼铁锻成甲片后,再退火脱炭,具有韧性。

穿用者躯干及屑至肘部均用铁甲围护,铃形如半袖短衣。

唐代的铠甲形制多样,据《唐六典》记载有十三种:即明光甲、缀鳞甲、山文甲、乌锤甲、白布甲、皂绢甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、锁予甲、马甲,主要供步骑兵使用。

宋代以后,虽然火器出现,但铠甲仍然是重要的防护装备。

宋代镜甲有钢铁锁子甲、黑漆濒水山泉甲、明光细网甲、明举甲、步人甲等数种。

明代着眼减轻镜甲遵量,每付减至40斤至25斤,多为铁阀甲、锁子甲。

清朝前期装备的铠甲承袭明代工艺传统。

又吸收了各族制甲工艺的优点,铁甲防护能力和外规装饰都有进步。

故富博物院存清高宗弘历御用铠甲,由铜盔、护项。

护膊、战袍、护胸、铜镜、战裙、战靴八部分组成。

甲衣内衬钢片,明哈片、哦疆边、饯袍上密缀铜星,一般武士的铠甲,制成坎肩、马蹄袖袍型式。

战袍外绣花,密缀钢星。

清末操练新军,改着西式军装,铁铠甲废止。

材料中国古代铠甲,由于材料、保存上的问题,能够完整保存至今的很少,大部分只能根据史籍和出土的零碎来推测研究。

中国古代基本使用札甲,年代久一点,连接铠甲的麻绳或皮条就会腐烂,造成保存不易。

而欧洲铠甲除了本身材料特点易于保存外,还因为有很多盔甲都是家族世代保存的,所以流传下来的也不少,再加上如今盔甲成为高档装饰品,更加深了现代西方人对盔甲的兴趣。

锁子甲在中国古代又称“环锁铠”。

一般由铁丝或铁环套扣缀合成衣状,每环与另四个环相套扣,形如网锁,不同文明地方制作材料不同。

中国历朝官服对比:从秦汉到明清,你喜欢哪款对于一个民族来说,文化可以说是民族精神的展现,是民族灵魂的一部分。

而历史上中国向来都是一个文化大国,中华文化更是渗透在古代社会的各个角落。

而古代服饰就是各朝各代文化的体现,尤其是官服,各代对官服都有非常严格的设计和等级划分,中华文化在其中更是凸显的淋漓尽致。

秦朝设计风格:公元前221年秦始皇建国后,为巩固统一,相继建立了各项制度,包括衣冠服制。

秦始皇常服通天冠,废周代六冕之制,只着“玄衣纁裳”,百官戴高山冠、法冠和武冠,穿袍服,佩绶。

从细节上来看,秦代官服的做工非常精美,尤其是袖口,绣有非常华美的花边。

受到官服影响,当时男子亦多以袍服为贵。

色调:秦代官服整体色调偏暗,等级最高的官员身穿黑色官服,三品以上则穿绿袍。

配饰:官员头戴冠,拥有非常大的袖口也是秦代官服的一大特点。

另外,秦代官员要腰佩书刀,手持笏板。

汉朝设计风格:汉朝官服在外形上与秦朝官服大体相同,宽袖束腰,非常华美。

在细节上,官服增添了许多汉朝元素。

这一系列变化使其具备了独特之处,更加儒雅端庄;但相比之下,却难敌秦袍的庄严大气。

色调:汉代官服更加人性化和多样化,随着季节不同,朝服还有不同颜色,即“春青、夏朱、季夏黄、秋白、冬黑”。

配饰:汉代规定,皇帝冕冠为十二旒(即十二排),为玉制。

冕冠的颜色,以黑为主。

冕冠两侧,各有一孔,用以穿插玉笄,以与发髻拴结。

并在笄的两侧系上丝带,在颌下系结。

在丝带上的两耳处,还各垂一颗珠玉,名叫“允耳”。

不塞入耳内,只是系挂在耳旁,以提醒戴冠者切忌听信谗言。

后世的“允耳不闻”一语,即由此而来。

魏晋设计风格:魏晋时期官服则是秦汉官服的调整版,在细节上做了一定的简化,但制式上仍然是大袖衫。

上自王公名士,下及黎庶百姓,都以宽衫大袖,褒衣博带为尚。

直到南朝时期,这种衫子仍为各阶层男子所爱好。

配饰:魏晋官袍最大的变化在冠上,这一改变也被称为“笼冠”。

笼冠是魏晋南北朝时期主要的冠饰,男女通用。

春秋战国时期的服装春秋与战国是东周时期的主要内容。

历史上通常将周平王东迁洛阳,公元前771年⾄公元前476年之间的时期称为“春秋”时代,将公元前475年各诸侯国连年发⽣战争⾄秦始皇统⼀中国之间的时期称为“战国”时代。

春秋战国时期发⽣了我国服装变⾰的第⼀个浪潮。

东周时期由于铁⼯具的普遍使⽤,原本依靠周王朝封地维持经济状况的⼩国,纷纷开荒拓地,发展粮⾷和桑、⿇⽣产,国⼒骤然强盛,逐渐摆脱了对周王朝的依赖。

随着周王朝衰微,以周天⼦为中⼼的“礼治”制度渐渐⾛向崩溃。

奴⾪社会政治体制亦随之解体,社会传统观念也随之改变,这些都在服装的装扮上有所反映。

主要表现在深⾐、胡服的流⾏,服装⾊彩观念改变,以稳重华贵的紫⾊象征权贵和富贵,取代先前的朱⾊为正⾊的传统。

另外,随着服装⼯艺技术的长⾜进步,服装纺织原料、染料和纺织品的流通领域不断扩⼤,⼈们普遍采⽤丝织品代替从前的⿇布服装。

⼀、深⾐深⾐也称绕襟袍,是上⾐和下裳相连的曲裾袍服。

所谓曲裾是左⾐襟加长,向右掩,绕⼀圈后⽤腰带系扎。

由于着⾐者从上往下看⾐⾝较长,故叫深⾐。

深⾐的前门襟的外边沿形成折线状,⽌⼝处⽤彩⾊的布料制成边缘,收袖⼝、交叉领,⾐长垂及踝部,其特点是⾝体深藏不露,显得雍容典雅。

深⾐早在西周时期就已出现,流⾏于春秋战国时期。

《五经正义》种对深⾐有此描述:“深⾐,⾐裳相连,被体深邃。

”深⾐形制的每⼀部分都有极深的含意,⽽“深意”的谐⾳即“深⾐”。

上⾐下裳合并成为整体的长⾐,以⽰尊祖承古。

早期深⾐是将上⾐下裳分开,然后在腰部缝合成为⼀体,下裳以⼗⼆幅裁⽚缝合,以应⼀年中的⼗⼆个⽉,这是敬天意识的反映,同时采⽤圆袖⽅领以⽰规矩,意为⾏事要合乎准则。

曲裾深⾐的出现与东周时期汉族⼈没有发明合裆裤有关,曲裾下摆有了这样⼏重保护就显得⾮常安全。

曲裾深⾐在先秦时期⾄秦汉时代⾮常流⾏。

开始时男⼥均穿,后来男⼦穿曲裾深⾐减少,渐渐发展成⼥⼦的特定⾐装。

2018-01-08 08:53深⾐是春秋战国时期最有代表性的服饰。

中国传统服饰之明代服饰(图)中国传统服饰明代服饰出现了许多新的变化,最突出的特点是以前襟的纽扣代替了⼏千年来的带结。

但是纽扣并⾮始于明代,从元代的辫线袄⼦腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。

纽扣的使⽤也是⼀种变⾰,体现着时代的进步。

另外理学盛⾏也在⼀定程度上影响了服装风格。

明装与唐装相⽐,在于⾐裙⽐例的明显倒置,由上⾐短下裳长,逐渐拉长上装,缩短露裙的长度。

⾐领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。

中国传统服饰——明代戎服 朝服⽤于⼤把、庆成、正旦、颁沼等国家⼤典。

戴梁冠,穿⾚罗⾐、裳,佩⾚、⽩⼆⾊绢⼤带,⾰带,佩绶。

明延宋制,也以冠上梁数划分等级。

公冠为⼋梁,加笼⼱貂蝉,⽴笔五折,四柱,⾹草五段,前后⽟蝉。

侯七梁,笼⼱貂蝉,前后⾦蝉,其余皆少于公冠⼀等。

伯为玳瑁蝉,其余较侯再减⼀等。

都插雉尾。

驸马与侯相同,但不插雉尾。

梁数之外,官员所佩的带、绶也是区分品级的标志。

官⼀品,冠七梁,不⽤笼⼱貂蝉,⾰带⽤⽟,绶⽤云凤四⾊(黄、绿、⾚、紫)花锦。

⼆品,冠六梁,犀⾰带,绶同⼀品。

三品,冠五梁,⾦⾰带,绶⽤云鹤花锦。

四品,冠四梁,余同三品。

五品,冠三梁,银⾰带,绶⽤盘雕花锦。

六品、七品冠⼆梁,银⾰带,绶⽤练鹊三⾊(黄、绿、⾚)花锦。

⼋、九品冠⼀梁,⾰带⽤乌⾓,绶⽤鸂鶒,⼀种⽔鸟,⾊多紫〕⼆⾊(黄、绿)花锦。

御史冠⽤獬⾘。

所拿的笏板,⼀⾄五品⽤象⽛,六⾄九品⽤槐⽊。

中国传统服饰——明代男服 同历代的封建统治者⼀样,朱元璋在登上帝位后,早已忘却⾃⼰也曾是贫苦百姓中的⼀分⼦,在强化统治者特权地位的同时,视百姓为贱⼈,认为庶民不过是“趋事执役以奉上者”。

洪武⼗五年(公元1382年)出榜晓谕两浙、江西⼈民:“为吾民者当知其分(职分,应尽的义务),⽥赋⼒役出以供上者乃其分也。

能安其分,则保⽗母妻⼦,家昌⾝裕,为忠孝仁义之民。

”否则,不但国法不容,“天道亦不容矣”(《明太祖实录》卷⼀五○)。

基于这种观点,反映在百姓的服饰上是多有限制。

•中国古代军戎服饰军戎服饰按现代的说法就是军服。

现代的军服主要由服装和表明军衔、军种的标识组成;而在古代,体则至少包括两大类型的服饰:一是戎装,一是防护则至少包括两大类型的服饰:一是戎装,一是防护体便的甲胄。

戎服是军人在军营内和日常生活中穿着的便的甲胄。

戎服是军人在军营内和日常生活中穿着的的服,武官除这类服饰外有时还要加上一些表示官职的服,武官除这类服饰外有时还要加上一些表示官职一官服。

甲胄是军人作战时用于防护的装备(有时在一官服。

甲胄是军人作战时用于防护的装备(有时在些重要典礼上也使用),如根据它的制造材料和作用人来分类,应属于兵器一类。

但因为甲胄是穿戴在军来分类,应属于兵器一类。

但因为甲胄是穿戴在军人身上的,直接影响军人的服饰造型,所以它又是军戎身上的,直接影响军人的服饰造型,所以它又是军戎服饰的重要组成部分。

中封建社会的军队作为政权的支柱,在国家政治封建社会的军队作为政权的支柱,在国家政治中治始终占据着举足轻重的地位。

历朝历代的帝王、政治始终占据着举足轻重的地位。

历朝历代的帝王、政家无一不对军队的建设给予高度的重视,这其中自然家无一不对军队的建设给予高度的重视,这其中自然军包括督造、制定最能发挥军队战斗力、便于指挥的军包括督造、制定最能发挥军队战斗力、便于指挥的较戎服饰和服饰制度。

所以中国古代的军戎服饰是比较戎服饰和服饰制度。

所以中国古代的军戎服饰是比现系统、规范的服饰,这种系统和规范的程度,能体现系统、规范的服饰,这种系统和规范的程度,能体出历代的战争、军队的建设和武官制度的发展演变。

体军戎服饰具有明显的时代特征。

这些特征有的军戎服饰具有明显的时代特征。

这些特征有的体有现了统治阶层的政治需要和封建帝王的个人好恶,现了统治阶层的政治需要和封建帝王的个人好恶,有的则是受了当时文化艺术及审美倾向的熏陶。

在这些的则是受了当时文化艺术及审美倾向的熏陶。

在这些服服饰中,有一部分后来成为当时的流行服装。

少数服服饰中,有一部分后来成为当时的流行服装。

少数多饰还曾为前后几个朝代连续使用,流行时间达一千多饰还曾为前后几个朝代连续使用,流行时间达一千年,直到今天,在现代服装中依然可以看到它的痕在现代服装中依然可以看到它的痕迹迹。

所以军戎服饰还从各个不同的侧面反映出古代社会的政治文化、宗教艺术等方面的变异与进步。

还同时,生产和制造甲胄,在生产力和生产技术还同时,生产和制造甲胄,在生产力和生产技术般比较落后的封建社会,是一项重大的经济活动。

一般比较落后的封建社会,是一项重大的经济活动。

一都由皇室和国家最高军事机构直接经营、掌管和布术署。

因而这种军备生产一般能代表当时最先进的技署。

因而这种军备生产一般能代表当时最先进的技术解水平。

所以研究中国古代的军戎服饰,不仅具有了水平。

所以研究中国古代的军戎服饰,不仅具有了解古代军事史的价值,而且具有探索古代政治、经济、文化各方面历史的重要价值。

• 1.商代(约公元前17世纪至公元前11世纪)争原始社会晚期以来,随着民族部落的不断兼并,战原始社会晚期以来,随着民族部落的不断兼并,战争越来越频繁,规模也越来越大。

多时可达一万三千多时可达一万三千人人,一如此庞大的军队,又是几支部队配合,如果没有统一如此庞大的军队,又是几支部队配合,如果没有统出的服装,指挥起来必定是十分困难,因此戎服开始出的服装,指挥起来必定是十分困难,因此戎服开始现。

1.jpg• 2.西周(公元前11世纪至公元前771年)公元前11世纪末,周武王击溃了商纣王的军队,建经立了西周王朝。

西周是青铜台铸发达时期,铠甲已立了西周王朝。

西周是青铜台铸发达时期,铠甲已经向金属材料发展。

西周初年开始实行“国人”当兵的制度。

《周礼度。

《周礼..春官春官..司服》详细记载了周天子、诸侯司服》详细记载了周天子、诸侯的的各种冕服,其中的韦弁服是为“兵事之服”。

西周军队中还没有武官,天子及诸侯就是军队的统帅,他们中还没有武官,天子及诸侯就是军队的统帅,他们出出征所穿韦弁服,就是专用戎服。

帅与兵的戎服区别征所穿韦弁服,就是专用戎服。

帅与兵的戎服区别只只在与兵的裳要比帅的短些(以便于奔跑);衣裳简在与兵的裳要比帅的短些(以便于奔跑);衣裳简陋陋些,衣料粗些。

西周武士身着的“练甲”大多以缣帛夹厚绵制作,属布甲范畴。

2.jpg东周770年至公元前221• 3.3.东周(春秋战国)(公元前年)公元前770年,周王室由于王位继承的斗争而引起年,周王室由于王位继承的斗争而引起了了诸侯的叛变,他们联合犬戎攻入镐京(今西安),诸侯的叛变,他们联合犬戎攻入镐京(今西安),杀杀了幽王,灭了西周。

继位的周平王迁都洛邑(今洛(今洛阳阳),史称东周,又称春秋、战国时期。

这是一个诸侯争这是一个诸侯争霸霸、群雄割据的长期战乱年代,也是封建社会向奴隶社群雄割据的长期战乱年代,也是封建社会向奴隶社会会全面过度的时期,在这个时期军事装备的制造技术全面过度的时期,在这个时期军事装备的制造技术进进步很快。

甲胄制造业已采用了类似今天的流水作业步很快。

甲胄制造业已采用了类似今天的流水作业生生产方法,且具有相当规模。

春秋战国除大量使用皮产方法,且具有相当规模。

春秋战国除大量使用皮甲甲胄外,也使用青铜铠甲。

战国后期,出现了铁制铠出现了铁制铠甲甲。

春秋战国时期的戎服开始采用深衣。

深衣是一种上春秋战国时期的戎服开始采用深衣。

深衣是一种上衣衣与下裳连成一体的衣服。

黄河流域的不少诸侯与下裳连成一体的衣服。

黄河流域的不少诸侯国已国已国已经经开始创建骑兵,骑兵的出现必然要改变服装,于是开始创建骑兵,骑兵的出现必然要改变服装,于是紧紧身窄袖、长裤皮靴的胡服便成为了戎服。

战国皮甲,多以犀牛、鲨鱼等皮革制成,上施彩绘;皮甲由甲皮甲由甲身身、甲袖和甲裙组成;甲片的编缀方法,横向均左片压甲袖和甲裙组成;甲片的编缀方法,横向均左片压右右片,纵向均为下排压上排;胄也是用十八片甲片编片,纵向均为下排压上排;胄也是用十八片甲片编缀缀起来的。

另外,铁甲出现于战国中期,它的前身为起来的。

另外,铁甲出现于战国中期,它的前身为青青铜甲,是一种比较简单的兽面壮胸甲。

战国时期的铜甲,是一种比较简单的兽面壮胸甲。

战国时期的铁铁甲通常以铁片制成鱼鳞或柳叶形状的甲片,经过穿甲通常以铁片制成鱼鳞或柳叶形状的甲片,经过穿组组联缀而成。

3.jpg• 4.4.秦代(公元前秦代(公元前221年至公元前206年)秦代是我国历史上的军事强国。

秦代的军戎服饰是秦代是我国历史上的军事强国。

秦代的军戎服饰是至至今资料最全面、最准确、最详细的朝代。

这要归功今资料最全面、最准确、最详细的朝代。

这要归功于于秦始皇陵兵马俑的发现。

律秦代的戎服,上自将军下至士卒形制全部相同,一律秦代的戎服,上自将军下至士卒形制全部相同,一靴上穿深衣,下穿小口裤,士卒腿上裹有行缠,足穿上穿深衣,下穿小口裤,士卒腿上裹有行缠,足穿靴为或履。

兵的首饰有四类。

一类为帻,有两种,一种或履。

兵的首饰有四类。

一类为帻,有两种,一种为第骑兵,一种为军吏的。

第二类是冠,为骑兵所戴。

骑兵,一种为军吏的。

第二类是冠,为骑兵所戴。

第象三类为帽。

第四类是发髻。

靴履也有四种,根据形三类为帽。

第四类是发髻。

靴履也有四种,根据形象头定名为高统靴、方口翘头履、方口齐头履、方口尖头定名为高统靴、方口翘头履、方口齐头履、方口尖履。

靴和履都用带缚于脚背和足踝。

系戎服一般都束腰。

腰带用皮革做成。

带用带勾系戎服一般都束腰。

腰带用皮革做成。

带用带勾未接。

这种铠甲为临阵指挥的将官所穿。

胸前、背后接。

这种铠甲为临阵指挥的将官所穿。

胸前、背后未的缀甲片,皆绘几何形彩色花纹,似以一种质地坚硬缀甲片,皆绘几何形彩色花纹,似以一种质地坚硬的的织锦制成,也有可能用皮革做成后绘上图案。

甲衣的织锦制成,也有可能用皮革做成后绘上图案。

甲衣围形状,前胸下摆呈尖角形,后背下摆呈平直形,周形状,前胸下摆呈尖角形,后背下摆呈平直形,周围留有宽边,也用织锦或皮革制成,上有几何形花纹。

胸部以下,背部中央和后腰等处,都缀有小型甲片。

边全身共有甲片一百六十片,甲片形状为四方形,每边全身共有甲片一百六十片,甲片形状为四方形,每宽大处理厘米。

甲片的固定方法,用皮条或牛筋穿用皮条或牛筋穿组组,呈“V”字形并钉有铆钉。

另在两肩装有类似皮革制作另在两肩装有类似皮革制作的的披膊,胸背及肩部等处还露出彩带结头。

4.jpg• 5.-----5.-----秦代兵士铠甲复原图秦代兵士铠甲复原图这是秦兵俑中最为常见的铠甲样式,是普通战士的这是秦兵俑中最为常见的铠甲样式,是普通战士的装装束,这类铠甲有如下特点,胸部的甲片都是上片压束,这类铠甲有如下特点,胸部的甲片都是上片压下下片,腹部的甲片,都是下片压上片,以便于活动。

从片,腹部的甲片,都是下片压上片,以便于活动。

从胸腹正中的中线来看,所有甲片都由中间向两侧叠颈压,肩部甲片的组合与腹部相同。

在肩部、腹部和颈压,肩部甲片的组合与腹部相同。

在肩部、腹部和下周围的甲片都用连甲带连接,所有甲片上都有甲甲钉,其数或二或三或四不等,最多者不超过六枚。

钉,其数或二或三或四不等,最多者不超过六枚。

甲衣的长度,前后相等。

皆为64厘米,其下摆一般多呈圆形,周围不另施边缘。

5.jpg• 6.6.汉代(公元前汉代(公元前206年至公元220年)汉代以王莽新政为界分前、后两个时期。

前汉(又汉代以王莽新政为界分前、后两个时期。

前汉(又称称西汉)的军戎服饰基本上沿袭秦制。

铁兵器经过战国西汉)的军戎服饰基本上沿袭秦制。

铁兵器经过战国铠后期和秦代的发展,到西汉时已占主要地位。

西汉铠后期和秦代的发展,到西汉时已占主要地位。

西汉与甲全都是锻铁制成。

汉代的戎服在整体上有多方面与甲全都是锻铁制成。

汉代的戎服在整体上有多方面禅秦代相似,军队中不分尊卑都上穿禅衣,下穿裤。

秦代相似,军队中不分尊卑都上穿禅衣,下穿裤。

禅衣为深衣,又称沙毂禅衣(即有绉纹的单衣)。

汉汉代军人的冠饰基本上是平巾帻外罩武冠。

东汉代军人的冠饰基本上是平巾帻外罩武冠。

东汉服时期,武吏还有在平巾帻外加沙冠的习惯。

汉代戎时期,武吏还有在平巾帻外加沙冠的习惯。

汉代戎服士外一般束两条腰带,一条为皮制,一条为绢制。

武外一般束两条腰带,一条为皮制,一条为绢制。

武士样主要穿靴履,以履为主,有圆头平底、月牙形头等样主要穿靴履,以履为主,有圆头平底、月牙形头等式。

汉代是我国武官制度初步形成的时期。

春秋以断后,军队规模日益扩大,军、兵种和战略战术也不断后,军队规模日益扩大,军、兵种和战略战术也不上复杂,于是出现了一些专门的军事家,形成了实际上复杂,于是出现了一些专门的军事家,形成了实际服的专职武官。

区别官兵身份的不仅是服饰,还有军服的专职武官。

区别官兵身份的不仅是服饰,还有军汉上的徽识。