水土流失监测教程文件

- 格式:doc

- 大小:5.32 MB

- 文档页数:11

2023年度水土流失动态监测技术指南【最新版】目录一、2023 年度水土流失动态监测技术指南概述二、监测对象和范围三、监测方法和技术要求四、监测成果报送和质量控制五、相关工作要求和时间安排正文一、2023 年度水土流失动态监测技术指南概述2023 年度水土流失动态监测技术指南是为了加强对水土流失的监测和管理,提高水土保持方案的编制质量和水平,确保水土资源的合理利用和保护。

本指南主要针对我国境内的水土流失状况,为水土保持部门和相关单位提供技术指导。

二、监测对象和范围监测对象主要包括:1.土地利用变化引起的水土流失;2.工程建设项目造成的水土流失;3.自然因素导致的水土流失;4.其他可能引起水土流失的情况。

监测范围涵盖全国范围内的水土流失区域,重点监测水土流失严重、生态环境脆弱、自然灾害频发的地区。

三、监测方法和技术要求1.采用遥感技术、地面观测、数据分析等多种手段,对水土流失状况进行全面、准确、及时地监测;2.制定合理的监测方案,明确监测周期、监测方法和监测指标;3.采用国家统一的技术标准和规范,确保监测数据的准确性和可靠性;4.采用现代化的信息技术手段,实现监测数据的采集、处理、分析和传输。

四、监测成果报送和质量控制1.监测成果应按照国家有关规定和标准进行整理和汇总,形成监测报告;2.监测报告应包括监测背景、监测方法、监测结果、分析评价和建议等内容;3.监测成果应按照规定的时间节点和程序报送相关部门;4.建立健全质量控制体系,对监测数据进行质量审核和评估,确保监测成果的可靠性。

五、相关工作要求和时间安排1.各级水土保持部门要加强对水土流失动态监测工作的组织领导,确保监测工作的顺利开展;2.相关单位要认真履行职责,做好监测数据的采集、分析和报送工作;3.监测工作要按照国家有关规定和要求,确保监测数据的准确性和可靠性;4.监测工作时间安排:2023 年 5 月 29 日至 6 月 28 日为申报时间,申报材料请发送至邮箱:*****************。

水利工程中水土流失测量方法选用固定尺寸的钢钎作为测试材料,进行矩阵式的排列。

以行数和列数为统计。

统计出钢钎之间的距离。

通常以2到3米为适宜。

也可以根据实际地址情况来具体决定间隔长度。

将这些钢钎钉入监测的坡面内,留出一定的长度,便于统计与编号。

在施工或者汛期结束后,测量预留长度的剩余,计算对水土的侵蚀与具体影响为多少。

这种方法是利用现代设备,以一定时间段为单位定期的进行监测。

实地调研,掌握一手数据。

可以使用测量仪器如。

水利工程水土流失检测各个时期的工作首先做好准备工作。

准备监测工具确定监测组成员。

对地理位置进行采样。

从地理信息、天气信息、土壤特性等等各个方面进行统计。

以便帮助中期和后期进行更好的工作。

进入到监测实施期,就要确定样方,设定采集和监测具体点。

定期进行观察。

观察水利工程的进展情况。

在水利工程进展中是否有对水土进行大量破坏,造成大量水土流失的情况发生。

设置水土保持预案。

在水利工程进展后期以及水利工程结束后,要合理进行水土恢复工作。

计算水土流失量,设置水土恢复方案。

比如土回填、植被恢复造林、防止水土继续流失等等。

水土保持措施一是坡面渗蓄、工程拦蓄天上水,使地表淡水向土体深层转化,并保持在地下。

因高差形成的势能,在无雨时节,上游的地下水转换为下游的地表水,维持河流用水量,保持河道常年不断流,以补给地下水,增加水资源的可利用量,发挥以淡压咸的作用。

二是减少水库、江河淤积,使水利工程延长寿命,增加效益,减轻防洪负担。

三是避免点源和非点源污染通过径流汇入受纳水体,减轻水体富营养化及其它形式的污染。

这一切都有利于水资源的开发利用和水环境的保护,都建设景观水利、营造亲水空间的基础。

同样,搞好水资源管理可以进一步增强水土保持措施的渗蓄、拦沙效益。

缺少水资源管理,就会使陆地淡水在时间和空间分布上失衡,在生产、生活和生态用水分配上失调;就会使水土保持和生态环境用水的数量和质量难以得到保障,生态修复和湿地恢复难以实施;就会损害地表植被,使生态系统功能逐步退化,水土流失逐年加剧。

水土保持生态环境效益监测技术规程水土保持生态环境效益监测技术规程(送审稿)第一章总则一、水土保持径流泥沙监测的目的和意义为贯彻《中华人民共和国水土保持法》和《中华人民共和国水土保持法实施条例》,依据《水土保持生态环境监测网络管理办法》的规定,在全面总结水土流失及其防治、监督和监测工作的基础上,根据水土保持生态环境效益监测工作的现状、特点和发展要求,规范水土保持生态环境效益监测工作,保证水土保持生态环境效益监测成果的科学性和系统性,特制定本规程。

本规程适用于对自然因素和人为活动造成水土流失及其防治效益的监测。

水土保持径流泥沙监测,又称水土流失监测。

其目的在于探索水土流失发生、发展的原因,了解各种自然因素、人为因素在水土流失过程中所起的作用及其相互之间的定性定量关系,为研制水土保持措施和治理模式,编制水土保持区划和规划,保护、改良和利用水土资源,预测预报江河干支流水沙变化趋势提供科学依据。

水土流失是水力、风力、重力等自然因素与人为因素作用于地表土壤和母质,造成土壤及其母质被破坏并随水流输移、沉积的过程。

它是一种广泛分布、危害严重的自然灾害,可引起生态环境的恶化,给当地农林牧业生产发展及人类永续利用水土资源带来障碍。

同时,流失的泥沙进入江河,不仅影响江河的开发利用,而且还淤积水库、河道,造成混水泛滥,危害中下游地区工农业生产,在我国黄土高原和长江流域的山区、丘陵区,这一问题尤为突出。

水和土是人类赖以生存的基本条件。

为了建立新的生态平衡,防治水土流失,合理利用水土资源,最优配置水土保持综合治理措施,高速度、高质量发展农林牧业生产,探索不同治理程度和治理模式对流域洪水与年径流演变趋势的影响,研究不同治理措施和治理模式减水减沙效益,必须开展水土保持径流泥沙等项目的监测实验。

水土保持径流泥沙监测,是一项基础性和理论性极强的研究工作,只有建立在有完善的监测站网布设,比较适用、先进的监测设施和监测手段的基础上,才能取得完善的科学资料。

水土保持措施监测方案1. 引言本文档旨在提供一份水土保持措施监测方案,以确保在项目实施过程中有效控制和监测水土流失情况,并采取相应的改进措施。

本方案涵盖了监测目标、监测方法、监测频率和结果评估等关键要素,旨在为水土保持工作提供科学依据。

2. 监测目标水土保持措施监测的目标是评估项目实施过程中水土流失的程度,并及时发现问题和风险,确保项目得以持续、有效地进行。

具体目标包括:- 监测土地利用变化和土壤侵蚀程度;- 评估水土流失的影响范围和程度;- 监测水质和生态系统状况,以评估水土流失对环境的影响。

3. 监测方法本方案将采用多种监测方法,以全面了解水土流失情况。

其中包括:- 土壤采样与分析:定期采集土壤样品,通过化学分析和物理性质测试,评估土壤侵蚀程度;- 水质采样与分析:定期采集水样,检测水质参数,如悬浮物浓度、营养盐含量等;- 遥感监测:利用遥感技术,对项目区域的土地利用变化和植被状况进行监测;- 土壤侵蚀模型:基于现有的土壤侵蚀模型,对水土流失进行预测和评估。

4. 监测频率监测频率的确定应充分考虑项目特点和要求,以及监测目标的实际需求。

建议在项目实施初期进行基线监测,并根据实际情况进行定期或不定期的监测。

具体监测频率可根据土地利用变化、气候因素、工程实施进度等因素进行调整。

5. 结果评估与改进措施监测结果应及时整理、分析和评估,以判断水土保持措施的有效性和改进方向。

若发现水土流失超过限制标准或其他环境问题,应立即采取相应的改进措施,如修复植被、加固防护措施等。

6. 结论本水土保持措施监测方案旨在确保项目实施过程中水土保持工作的有效性和可持续性。

通过科学的监测方法和评估,能够及时发现问题并采取相应的改进措施,实现水土保持目标的达成。

同时,本方案也为后续类似项目提供了一定的参考和指导作用。

以上为水土保持措施监测方案的简要介绍,具体实施细节和方法应根据项目实际情况进行进一步制定和调整。

水利工程水土流失量监测方法

水利工程水土流失量监测方法

⒈调查监测

调查监测是指定期采取全面调查的方式,通过现场实地勘测,采用GPS定位仪结合地形图、数码相机、测距仪、测高仪、标杆和尺子等工具,测定不同分区的的地表扰动不同类型的面积。

⒉地面定位监测

①钢钎法:在汛前,将直径0.5~1.0cm、长30cm的钢钎,根据坡面面积,按照横3行,竖4列的布局布设于监测区域,每条钢钎前后左右各相隔2m,样方面积为80m2。

钢钎沿铅垂方向打入坡面,距坡面均留5cm,编号登记入册。

在每次暴雨后和汛期终了,观测钉帽距地面高度,计算土壤侵蚀厚度和土壤侵蚀量。

②简易坡面量测法:在开挖边坡和堆填边坡已经发生侵蚀的地方;通过选定样方,测定样方内侵蚀沟的数量和大小,以及样方坡面面积、初形成的坡度、坡长、地面组成物质等,并记录造成侵蚀沟的降雨,每次降雨或多次降雨后量测侵蚀沟的体积,从而得出各时段的沟蚀量,并通过沟蚀与水蚀的比例计算

出流失量。

③巡查法:不定期地进行全线踏勘,若发现较大的流失现象或扰动类型的变化及时监测记录。

⒊监测点布设

监测点布设主要指长期定位监测点。

定位监测主要布设在弃土弃渣场平台和坡面、土料场、大型开挖面、挖方区域、填方区域以及相应的背景值观测点。

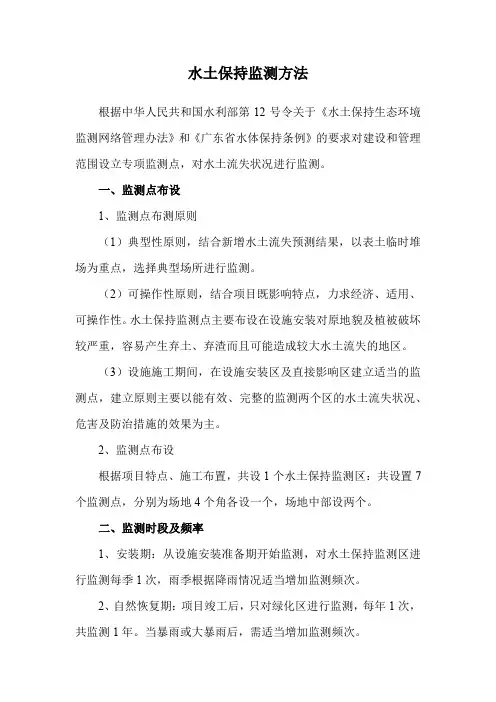

水土保持监测方法根据中华人民共和国水利部第12号令关于《水土保持生态环境监测网络管理办法》和《广东省水体保持条例》的要求对建设和管理范围设立专项监测点,对水土流失状况进行监测。

一、监测点布设1、监测点布测原则(1)典型性原则,结合新增水土流失预测结果,以表土临时堆场为重点,选择典型场所进行监测。

(2)可操作性原则,结合项目既影响特点,力求经济、适用、可操作性。

水土保持监测点主要布设在设施安装对原地貌及植被破坏较严重,容易产生弃土、弃渣而且可能造成较大水土流失的地区。

(3)设施施工期间,在设施安装区及直接影响区建立适当的监测点,建立原则主要以能有效、完整的监测两个区的水土流失状况、危害及防治措施的效果为主。

2、监测点布设根据项目特点、施工布置,共设1个水土保持监测区:共设置7个监测点,分别为场地4个角各设一个,场地中部设两个。

二、监测时段及频率1、安装期:从设施安装准备期开始监测,对水土保持监测区进行监测每季1次,雨季根据降雨情况适当增加监测频次。

2、自然恢复期:项目竣工后,只对绿化区进行监测,每年1次,共监测1年。

当暴雨或大暴雨后,需适当增加监测频次。

三、监测内容根据项目区具体情况,拟对一下各项水土流失因子进行监测:1、对地貌、植被的扰动强度;2、复核各施工段产生的弃土、弃渣量;3、监测弃土、弃渣流失量;4、水土保持措施防止效益监测:对实施的各类水土流失防治措施效果,如控制水土流失量,改善生态环境的作用等。

5、水土保持设施完好率监测;6、施工过程中对周边沟渠影响情况的监测;7、对于与侵蚀相关的气象因子,如降雨量、降雨强度、风向、风速、大风日天气等单独监测,可参照当地气象监测资料。

四、监测方法根据《水土保持监测技术规程》(SL277-2002),监测采用定位观测和实地调查相结合,水土保持监测计划表详见下表。

水土保持监测计划表。

2023年度水土流失动态监测技术指南

(原创版)

目录

一、2023 年度水土流失动态监测技术指南简介

二、监测对象和范围

三、监测方法和技术要求

四、监测成果提交和质量控制

五、相关时间和地点安排

六、申报流程和注意事项

正文

一、2023 年度水土流失动态监测技术指南简介

2023 年度水土流失动态监测技术指南是为了规范水土流失动态监测工作,提高监测质量和水平,确保监测成果的科学性和准确性。

本指南适用于我国境内所有从事水土流失动态监测工作的单位和个人。

二、监测对象和范围

监测对象包括:水土流失严重、水土保持措施实施效果明显的区域;水土流失潜在危险较大的区域;重要生态功能区、重点保护与治理区、水土流失重点防治区等。

监测范围涵盖:土壤侵蚀、水土流失、土地退化、生态系统服务功能等方面。

三、监测方法和技术要求

监测方法包括:地面观测、遥感监测、模型模拟等。

技术要求包括:监测设备和仪器的精度、监测数据的采集与处理、监测成果的表达与分析等。

四、监测成果提交和质量控制

监测成果包括:监测数据、监测报告、监测图件等。

监测成果提交要求:按时提交、数据准确、内容完整、图件清晰等。

质量控制包括:质量检查、质量评估、质量控制措施等。

五、相关时间和地点安排

申报时间:2023 年 5 月 29 日至 6 月 28 日

申报地点:北京市海淀区清华东路 35 号北京林业大学东配楼 204 室

六、申报流程和注意事项

申报流程:填写申请表、提交相关材料、审核材料、审批结果等。

水土流失监测()第一章绪论第一节我国水土流失与荒漠化现状荒漠化被称为“地球的癌症”四大生态环境问题之一,其他三个是全球气候变化、生物多样性保育与环境污染。

根据2002年1月水利部公布的“全国第二次水土流失遥感调查成果”,20世纪90年代末,全国水土流失总面积356万平方公里,其中水力侵蚀(简称水蚀)面积165万平方公里(占46%),风力侵蚀(简称风蚀)面积191万平方公里(占54%)。

在上述面积中,水蚀与风蚀交错地区水土流失面积26万平方公里(占水土流失总面积的7%)。

其中,福建省水土流失总面积达14919平方公里,水蚀14832平方公里,风蚀87平方公里。

为了根据不同的水土流失特点有区别地开展水土保持工作,把全国粗略地划分为西北黄土高原区、东北黑土漫岗区、北方土石山区、南方红壤丘陵区、南方石质山区、风沙区、冻融侵蚀区等水土流失类型区。

对全国11条主要江河流域的监测表明以下特点,一是水土流失分布范围广。

二是水土流失主要来源于坡耕地。

三是开发建设活动造成严重水土流失。

第二节相关概念一、水土流失:是指由外营力作用引起的水土资源和土地生产力的破坏和损失。

在山区、丘陵区和风沙区,由于不利的自然因素和人类不合理的经济活动,造成地面的水和土离开原来的位置,流失到较低的地方,再经过坡面、沟壑,汇集到江河河道内去,这种现象称为水土流失。

土壤侵蚀:土壤侵蚀可分为地质侵蚀和加速侵蚀两类。

地质侵蚀又称为正常或自然侵蚀,仅指起因于自然作用的过程,自从地球形成以后,自然侵蚀过程总是在发生着。

而加速侵蚀是指明受人为影响的侵蚀过程,诸如陡坡开荒,不合理利用土地,,乱砍滥伐森林,采矿修路和各项建设随意弃土弃渣而造成的水土流失等。

二、荒漠化:是指包括气候变异和人类活动在内的种种因素造成的干旱,半干旱和亚湿润干旱地区的土地退化。

“水土流失”与“荒漠化”的联系和区别:二者均是描述自然界水土资源受侵蚀破坏这一现象的专业名词,因此,在特定的区域和特殊条件下,二者可以通用;但这两个名词之间又具有严格的区别:“水土流失”仅限于表述水土资源的损失与破坏过程,而“荒漠化”涵义较为广泛,不仅包括水土资源的损失和退化,而且还包括动植物资源的退化、气候环境的改变等多种自然资源的损失与退化过程。

6 水土流失监测6.1 监测目的根据水利部水土保持生态环境监测网络管理办法的有关规定,有水土流失防治任务的开发建设项目,建设和管理单位应设专项监测点对水土流失状况进行监测。

通过监测,达到以下目的:(1)对施工过程中的水土流失进行适时监测和监测。

根据监测结果,及时采取相应的防治措施或对原制定的实施计划进行调整,以有效地控制新的水土流失。

(2)为开发建设项目的水土流失预测和制定防治措施提供依据。

通过监测,可以进一步验证水土保持方案中所确定的防治措施的可行性、有效性和成效,为今后完善各类建设项目的水土流失防治措施提供实践经验。

(3)为建设项目水土保持达标验收提供监测成果。

对建设项目水土保持设施的验收除了对建成的水土保持工程的安全、稳定、运行情况进行检查外,更主要的是对采取这些水土保持措施后所取得的水土保持效果,即实施水土保持措施后是否达到水土保持方案提出的目标。

6.2 监测任务监测任务有以下几项:(1)掌握防治责任范围内土壤、植被的分布;(2)监测建设项目施工对原地表的扰动程度和范围;(3)掌握施工阶段因施工引起的水土流失(土壤流失量及危害);(4)了解水保措施的实施效果以及竣工一年后防治责任范围内的水土流失状况。

6.3 监测内容、方法与频次主要对防治责任范围内的水土流失面积、土壤流失量和植被覆盖率进行监测。

重点监测土壤流失量和植被覆盖率,同时对弃土弃渣和水土保持措施实施效果进行监测。

监测内容应能满足水土保持设施竣工验收要求。

采用以定点监测为主,设置监测断面、监测点或监测小区。

对水土流失影响较小的地段采用巡查或阶段性抽样调查。

土壤流失量在施工期和竣工后半年,在雨季(4月~9月)暴雨前后观测一次。

植被覆盖率:采用巡查和抽查相结合,在施工期和竣工后半年,施工期每月一次,竣工后每季一次。

6.4 监测点的布设选择具有代表性的水土流失区进行监测点的布设。

根据本项目的特点,拟设2个监测点:取土场、防洪堤,其它采用巡查或抽查。

小流域综合治理工程水土流失监测方案目录第一章工作内容及范围 (3)一、监测目的 (3)二、工作内容 (3)第二章环境监测方案 (5)一、水土流失监测总体规划 (5)(一)水土流失监测项目进度安排: (5)(二)典型小流域和典型监测点环境监测进度安排: (5)(三)预防保护效果监测 (5)(四)预防保护措施监测 (6)二、地面环境监测的主要措施 (6)(一)监测内容 (6)三、水环境监测基本程序 (9)(一)监测内容和指标 (9)(二)水质监测基本程序 (9)四、地表水监测方案 (9)(一)基础资料的收集 (9)(二)监测断面和采样点的设置 (10)河流监测断面布设图1 (10)河流监测断面布设图2 (10)采样点位确定表 (13)采样垂线数确定表 (15)湖(库)监测垂线采样点设置表 (16)五、饮用水源地监测方案(略) (17)六、水污染源监测方案 (17)(一)资料的收集与调查 (17)(二)采样点位的布设 (18)七、水样的采集、运输和保存 (19)(一)水样的采集方式 (19)(二)水样的采样设备 (21)(三)水样的采集技术 (25)(四)水样的运送和保存 (27)八、应急监测方案 (35)(一)预警等级划分 (35)(二)水环境监测应急措施 (37)藻类观测频次表 (38)(三)应急响应 (38)水环境监测预警工作响应流程图 (39)第一章工作内容及范围一、监测目的为维护项目区的水土保持生态环境的安全稳定运行,对项目及项目区的水土流失成因、流失量、流失强度变化以及水土保持生态环境建设效益等进行监测,其目的是适时掌握项目区原生水土流失状况、工程水土流失状况、水土保持措施的实施效果。

水土流失动态监测的总体技术路线为:采用实验测试、地面观测、遥感监测、数理统计等方法,从监测点、小流域、水土流失防治重点区等三个层次对水土流失及其治理状况进行监测,分析水土流失状况和治理效果。

其中,对分布在不同水土流失类型区的典型监测点、典型小流域,每年实施监测;对国家级水土流失重点预防保护区和重点治理区,实施动态监测;对国家级重点监督区,每年实施一次全面监测;对水土流失重点防治区的典型县及典型区域,按照与对应重点防治区相同的频率进行监测。

《水土流失与荒漠化监测》课程实习姓名:康文棋专业名称:水土保持与荒漠化防治年级: 2007 级学号: 070407006指导教师:扬志坚成绩:二Ο一一年一月专题一:坡地径流小区的设计及观测方法一、实习目的水土流失与荒漠化监测实习是水土保持与荒漠化防治专业教学计划的重要组成部分,通过专业课程教学实习与生产实践和科学实践的有机结合,目的是使学生能够通过水土保持监测的野外训练,巩固所学知识,进一步提高学生独立工作和解决实践问题的能力,以适应社会的需要。

通过加强对坡地径流场小区的建设、维护管理、数据采集和审核整编等环节的控制,为精确合理的水土保持定点监测数据的获得提供了全面的保障,做好数据整编与成果分析发布,为生态环境建设提供科学可靠的数据依据。

二、实习时间2011年1月4日——1月10日三、实习地点福州金山水土保持科教园、四、实习主要内容(1)坡地径流小区如何选址径流场应选择在地形、坡向、土壤、地质、植被、地下水和土地利用情况有代表性的地段上。

坡面尽可能处于自然状态,不能有土坑、道路、坟墓、土堆等影响径流流动的障碍物。

径流场的坡面应均匀一致,不能有急转的坡度,植被覆盖和土壤特征应一致。

植被和地表的枯枝落叶应保存完好,不应遭到破坏。

径流场应相对集中,交通便利,以利于进行水文气象观测,同时也利于进行人工降雨试验。

其它因素的考虑。

(2)坡地标准径流小区的设计与实施在我国,坡地标准径流小区是选取垂直投影长20m、宽5m、坡度为5º或15º的坡面,经耕耙整理后,纵横向平整,至少撂荒1年,无植被覆盖。

以坡度15º为准。

径流小区各组成示意图(3)因子径流场的设计与实施根据试验的需要,参照坡地标准径流小区的设计与实施方法进行。

实地考查分析。

(4)径流和泥沙的观测方法A、径流量观测方法流观测方法可根据径流场可能产生的最大、最小流量选定,一般常用的方法有体积法、量水计法、溢流堰法、混合法观测仪器:水尺、浮子式水位计、超声波水位计、量水计、分水箱等B、泥沙取样和测定方法泥沙的取样方法最为常用的是在观测室蓄水池或流水中人工取样,或利用泥沙自动取样测定含沙量。

取样器可以采用瓶式或其他形式.用体积法观测径流时可在雨后一次取样,取样前先测定蓄水池中的泥水总体积,然后对泥水进行搅拌,分层取样。

取样后在室内过滤、烘干、称重,计算泥沙含量。

(5)降雨量等小气候的观测方法用雨量计观测,主要仪器有雨量筒、虹吸式雨量计、翻斗式雨量计。

五、实习结果与分析1 径流场建设根据近年来的建设,在坡地径流场径流小区设计建设方面尤其要注意以下几方面事项:1.1 选址水土保持定位监测站点的合理选址是监测数据质量控制的首要条件,坡地径流场的选址除了要严格执行SL277-2002《水土保持监测技术规程》的要求外,仍需注意其他有关细节。

在坡地径流场选址确定以后,要尽可能在同一坡向、同一坡位建设径流场所包含的若干径流小区,避免由于地形不同引起降雨或土层厚度等对流失量的影响:小区的选址要符合便于步道建设的原则,步道最好贯通所有径流小区。

1.2 小区设计径流小区是水土流失定点监测的最基本单元,小区设计和建设的标准直接影响到观测数据的精度。

径流小区主体包括小区护埂、集流槽、引水管、量水设备(分流桶和集流桶)4部分。

小区护埂应采用砖砌结构高标砂浆抹面,护埂宽0.15 m,基础深0.30 m,高出地面0.30m,基础两侧的同填土一定要夯实,防止径流渗漏。

护埂顶部做成有一定倾角的单面刃形斜坡,斜面朝外,如果小区相连,相连护埂应做成V字型,便于排水。

同时需要注意避免踩踏而造成护埂破损,防止护埂处的降雨因滴溅进入小区内部,影响观测精度。

分流桶和集流桶是降雨产流后承接径流的常用量水设备,其容积大小和分流系数应根据径流小区的面积和会流特点,按50 a一遇洪水标准来确定[3]。

北京地区分流桶常用9孔分流,部分小区分流孔都是均匀地布设在分流桶周同,其中1孔承接到集流桶。

为此,分流桶是否摆放水平就直接影响到分流的均匀性通过近年来观察,分流不均匀(部分分流孔不出流)可造成观测数据非常大的误差。

所以,要经常校核分流桶水平性。

为了消除分流桶非水平造成的分流误差,可将分流孔均匀布设在对接集流桶的一侧。

这样即使分流桶保持不了水平,也会大大减小分流的非均匀性,提高观测数据的精度。

2 径流场管理维护综合的坡地径流场应该包括若干个不同类型的径流小区、气象场、实验室及其他大量设施设备。

径流场科学到位的管理维护直接影响到观测数据的可靠性。

2.1 径流场管理监测点主要聘用当地人员进行小区维护和观测,为此,总站每年组织对观测人员和相关技术人员进行培训,加强人员和设备管理,确保聘用人员的稳定和监测工作的连续性。

2.2 径流小区维护(1)标准小区:每年按当地传统耕作方法将地面耙平,并准备成苗床状态,然后保留裸露。

春天翻耕(15~20)cm深,并按当地习惯进行适当中耕,一般中耕(3~5)次。

保持没有明显杂草生长或结皮形成。

每次降雨产流完成观测后,需及时回填土壤,消除径流冲刷造成的细沟。

(2)自然坡地小区:每隔15 d应采用垂直照相设备进行植被覆盖度观测。

如覆盖度不符合设置要求(主要是超过设计覆盖度),应在尽量减少小区土壤扰动的情况下进行处理,保证植被覆盖度在观测期间符合设计要求。

(3)农艺耕作小区:坡耕地的耕作、种植及管理按照当地种植习惯进行。

(4)水土保持措施小区:水土保持措施如鱼鳞坑、梯田、水平条等要保持完好,要密切关注暴雨后毁坏情况,如有破坏,要及时修复,否则会严重影响后期观测数据的科学性与合理性。

每次完成小区处理和维护后,要及时记录,填写小区处理情况记录表。

3 数据观测3.1 气象观测针对水蚀区的水土流失特点,监测点气象观测主要是降雨观测,其他气象资料可选取当地气象部门观测数据。

一般坡地径流场安装虹吸式自记雨量计,部分重点径流场安装了翻斗式自记雨量计,设备安装和降雨观测要严格遵守气象观测规范要求。

根据近年来观测经验,建议每个观测点安装2套测量设施,除常用的虹吸式雨量计外再加装一套简易雨量筒进行对比观测,适时校核自记雨量计。

如安装了下图的雨量计,建议每周清理一次滤网和漏水孔,防止树叶、泥土等堵塞,影响观测数据。

3.2 径流泥沙观测在观测期,要密切关注天气情况,当径流即将发生时,监测人员必须亲临现场,观测径流发生情况。

有条件时,可观测径流起止时间。

径流终止后,观测各小区的冲刷情况(对侵蚀程度严重的小区应记载侵蚀沟的情况及其分布)和植物覆盖度(%):量取分流桶、径流桶内泥水深。

量取水深后,采用全深剖面采样器在集流桶不同部位采集(3~5)个径流样品放于小水桶中,搅匀小水桶混和水样,采集2瓶(750 ml采样瓶)泥水样,送回实验室采用沉淀烘干法测量含沙量[4]。

清扫承水槽淤泥并测含水量,确定承水槽土壤流失量,做好相关表格记录工作。

及时清理分(径)流桶,检查阀门闭合情况、分(径)流桶情况及其小区状况,做好下次观测准备。

3.3 水质与土壤含水量观测将水质分析样在48 h之内送到相关检测机构,进行水质化验(总磷、总氮、CODMn)。

需要特别注意的是,水质分析样要严格按照水文观测要求进行保存和运送。

采用土钻取样烘干法或TDR快速测定法每10 d观测1次土壤含水量,产流后加测。

如采用土钻采样,则需要回填土壤,消除钻洞。

3.4 土壤理化及其他指标观测播前,汛前和汛后测定土壤有机质,团粒结构和肥力分析。

秋后测定植物覆盖率、树木成活率、地径、树高、郁闭度、果品产量和粮食产量。

4 数据整编4.1 数据录入与上传完成各项现场观测和室内测定后,观测人员将各类数据按照一定次序录入测站客户端,通过局域网或拨号发送至区县水保站数据管理分中心,主管监测的业务人员会对上传的数据进行合理性分析,审核和电子签名,通过局域网或拨号上传至水保总站监测中心数据管理系统。

4.2 数据整编观测数据整编就是将监测点测得的原始数据按照统一格式进行整编、分析和统计,提炼成系统、完整且具有一定精度的整编成果的过程。

整编数据主要包括两大部分:原始观测数据,包括监测点各类观测数据,如降雨量及强度、集流桶径流深、水样含沙量、土壤含水量、水质化验结果、小区维护处理记录等所有相关数据;成果性数据,包括系统计算得出的小区土壤侵蚀模数、径流模数等分析测试结果数据及各类水土保持措施效益数据等。

数据整编原则要求每场降雨后,要对所有记录数据进行校核,对所有成果性数据进行合理性分析,做好编号和记录整理工作。

每年将所有原始记录表(如监测点年度的雨量纸、现场记录表)按照日期进行归类装订和存档,建议进行复印备份:将所有成果性数据从数据库导出,按日期和内容进行分类,进行纸质化装订,同时进行电子化备份管理。

4.3 数据管理监测数据和成果由水保总站统一管理。

未经总站同意,水保站任何单位和个人不得对外提供数据。

监测成果实行定期公告制度,每年发布一次水土保持监测公报,根据情况不定期发布水土流失监测简报。

专题二:森林理水、保土效益监测一、实习目的水土流失与荒漠化监测实习是水土保持与荒漠化防治专业教学计划的重要组成部分,通过专业课程教学实习与生产实践和科学实践的有机结合,目的是使学生能够通过水土保持监测的野外训练,巩固所学知识,进一步提高学生独立工作和解决实践问题的能力,以适应社会的需要。

大气降水经过森林环境后表现为森林及其土壤对降水的蓄调过程,这种功能具有时空性、生长性、可变性、复杂性、耦合性和可预测性,各层次的贡献大小和方式随森林群落的生长发育及降雨性质的变化而变化。

用地表径流、壤中流、土壤入渗,以及冠层、枯落物、树干截留理水能力和森林及土壤水库对降雨径流的蓄调量等指标从不同的角度来评价森林森林理水、保土效益。

二、实习时间2011年1月4日——1月10日三、实习地点福建农林大学后山、田家炳楼806#水土保持实验室四、实习主要内容(1)树冠截留量的测定林冠截留降水量:林冠上降雨-林内雨-树干径流林冠上降雨的观测方法:在林外设置雨量计,或在林内竖杆(铁塔),利用滑轮升降雨量筒观测大气净降雨量(自记雨量计)林内雨:在林内放置多个雨量筒,或放置降雨截留盘(长几m,宽15-50cm,深15-20cm,并设分流装置)观测林下降雨量。

树干径流:利用截引办法(剖开的聚乙烯塑料管环状缠绕树干基部,下设导管导入接水装置)测量沿树干下流雨量。

或:不同树叶持水特性的测定在校园周边选择10-30种树种,随机采每种树叶0.5kg 左右(2-3重复),称鲜重m鲜,后浸入水中,泡8小时,又称重m后,表示雨后树叶持水饱和后的重量。

称后,平铺于通风处,分别于1小时,3小时,15小时后再称重,表示雨后不同时间段的持水变化。

用树叶最大持水率P=(m后-m鲜)/m鲜表示不同树叶的最大持水情况。