高中音乐人音版必修音乐鉴赏第二单元第二节:高亢的西北腔教学设计

- 格式:docx

- 大小:19.21 KB

- 文档页数:7

《腔调情韵——高亢的西北腔》导学案【课业类型】高中音乐鉴赏课(人教版)【教学内容】欣赏《上去高山望平川》、《刨洋芋》、《脚夫调》音乐知识:西北民歌的基本特征【课时安排】一课时【教学年级】高一【教具准备】多媒体课件【教学目标】(一)引导学生感受、体验西北民歌的地方风格,认识“花儿”、“信天游”等民歌体裁。

(二)引导学生探究有关民歌的基本知识,初步认识西北民歌的基本特征。

【教学重难点】认识“花儿”“信天游”了解西北民歌的基本特征【教学过程】(一)导入1、播放阿宝演唱的《兰花花》片段2、思考问题:这是民歌还是通俗歌曲?属于什么地方的民歌?西北地区包括哪些地方?引出课题——高亢的西北腔(二)新课教学A、《上去高山望平川》1、首先来欣赏我们今天所学的第一首歌曲《上去高山望平川》,在聆听的同时,感受一下歌曲的音乐情绪。

音乐情绪是什么样的?自由地、深沉地问:怎么录下来的?(介绍)2、通过课件,让学生了解歌曲的大概含义。

《上去高山望平川》是一首青海“花儿”,歌词的寓意深刻,富有哲理性。

表面上看,是述说青年男女之间的爱情受阻,实质上是揭露旧社会的封建势力及其旧礼教迫使人们追求美好生活的理想难以实现。

隐含的哲理是:对一切美好的事物,就要勇敢的去追求、去实现。

这首歌的旋律高亢开阔、自由舒缓、富有西北民歌的典型特点。

演唱是采用了方言和真假声结合的唱法。

歌词:上去高山望平川,平川里有一朵牡丹,看去容易摘去难,摘不到手里是枉然。

3、“花儿”:是流行在青海、甘肃、宁夏的一种山歌。

其基本特点是:旋律高亢、悠长,多用假声或真假声结合的方法演唱。

4、欣赏另一种唱法。

比较更喜欢哪一种唱法?(艺术歌曲)(原生态)说明原因。

那么,每首歌曲都会有不同的唱法,不同的唱法又会给我们带来不同的感受,不同的味道。

B、接下来,我们着重欣赏《刨洋芋》1、洋芋,是什么?我们吃的土豆。

这首歌曲是山西民歌。

欣赏一遍,感受歌曲的音乐情绪。

2、这首《刨洋芋》,生动的表现了农民的劳动生活。

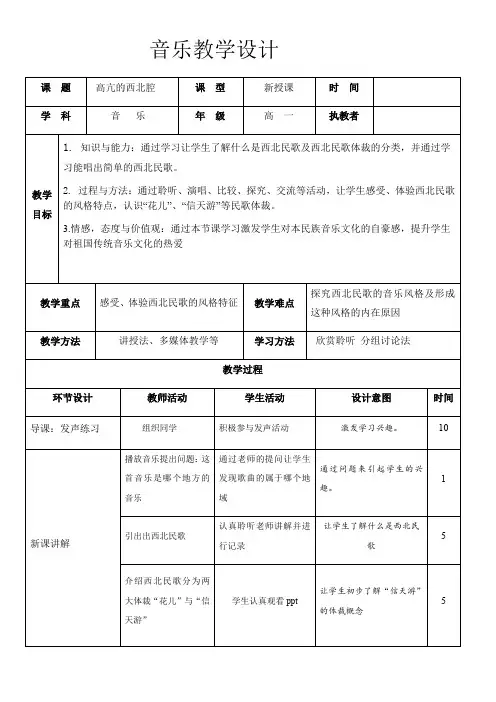

《高亢的西北腔》教学设计方案(第一课时)一、教学目标:1. 理解并掌握西北腔的音乐风格和特点。

2. 能够准确演唱并表现高亢的西北腔。

3. 增强学生对民族音乐的热爱和认同感。

二、教学重难点:1. 重点:理解并掌握西北腔的音乐风格,包括音高、节奏、旋律特点等。

2. 难点:准确运用声音和情感表达,将理论知识转化为实际演唱。

三、教学准备:1. 准备相关西北腔的音乐素材,包括音频、视频和曲谱。

2. 准备乐器(如吉他、口琴等)用于示范和教学。

3. 准备练习用乐器,方便学生自行练习。

4. 安置教室,确保环境整洁有序。

5. 提前与学生沟通,了解学生的学习基础和需求,以便调整教学计划。

四、教学过程:(一)导入新课播放西北民歌视频,引导学生感受西北民歌的特点。

教师简要介绍西北民歌的类型和特点,并引出本节课的主题——高亢的西北腔。

(二)新课学习1. 了解西北地域文化和音乐文化背景(1)教师介绍西北地区的地理、历史和文化背景。

(2)引导学生了解西北民歌的音乐特点和文化内涵。

2. 学习歌曲《高亢的西北腔》(1)教师播放歌曲录音,学生跟唱。

(2)教师引导学生分析歌曲的旋律、节奏和歌词特点。

(3)学生分组演唱歌曲,互相评判。

3. 拓展学习(1)教师介绍其他西北地区的民歌,鼓励学生尝试演唱。

(2)学生搜集并分享自己喜欢的西北民歌,共同欣赏和学习。

4. 教室小结(1)教师总结本节课的学习内容,强调西北民歌的特点和文化内涵。

(2)鼓励学生继续关注和了解西北地区的音乐文化。

(三)教室活动1. 小组讨论:西北民歌的特点和风格是什么?如何演唱才能表现出这种特点?2. 角色扮演:学生分组扮演西北地区的农民、牧民、工匠等角色,模拟演唱西北民歌。

3. 互动游戏:通过猜歌名、比唱歌等方式,增强学生对西北民歌的记忆和理解。

(四)安置作业1. 课后练习演唱西北民歌,分享给家人和朋友。

2. 搜集并了解其他地区的民歌,比照分析其特点和风格。

教学设计方案(第二课时)一、教学目标:1. 学生能够理解并掌握本课中的重点字词,能够正确、流利、有感情地朗读课文。

高中音乐《音乐鉴赏》第二单元《高亢西北腔》说课稿教案范例一、教学目标1.让学生了解并掌握西北地区音乐的特点,提高音乐鉴赏能力。

2.通过学习《高亢西北腔》,培养学生的音乐审美情趣,激发学生对民族音乐的兴趣。

3.培养学生团结协作、共同探究的精神,提高课堂参与度。

二、教学重点与难点重点:掌握《高亢西北腔》的音乐特点,理解其地域文化内涵。

难点:分析《高亢西北腔》的旋律、节奏、音色等方面的特点,并能进行简单的创作。

三、教学过程1.导入(1)播放一首具有代表性的西北民歌,让学生感受其独特的韵味。

(2)引导学生谈谈对西北音乐的印象,为学习《高亢西北腔》做好铺垫。

2.课程内容(1)介绍《高亢西北腔》的背景及特点《高亢西北腔》是我国西北地区的一种民间音乐形式,具有鲜明的地方特色。

其音乐特点主要表现在旋律、节奏、音色等方面。

(2)分析《高亢西北腔》的旋律、节奏、音色等特点①旋律:以五声阶为基础,强调音程跳跃,富有棱角。

②节奏:以2/4拍为主,强弱分明,富有弹性。

③音色:以人声为主,演唱时真假声转换,具有独特的韵味。

(3)欣赏《高亢西北腔》经典作品播放《高亢西北腔》的经典作品,如《信天游》、《山丹丹花开红艳艳》等,让学生感受其音乐魅力。

3.实践活动(1)分组讨论:让学生分成小组,讨论《高亢西北腔》的旋律、节奏、音色等方面的特点,并尝试创作一段简单的音乐。

(2)分享展示:各小组展示自己的创作成果,其他同学进行评价。

(2)鼓励学生谈谈自己的学习体会,反思在课堂中的表现。

四、作业2.收集其他地区的民间音乐,进行对比分析。

五、教学反思本节课通过欣赏、分析、实践等方式,让学生了解了《高亢西北腔》的音乐特点,提高了音乐鉴赏能力。

在教学过程中,要注意引导学生积极参与,培养他们的团队协作精神。

同时,关注学生的学习反馈,及时调整教学策略,以提高教学效果。

1.教学过程中,是否充分调动了学生的积极性,让他们在愉悦的氛围中学习?2.是否注重培养学生的音乐审美情趣,激发他们对民族音乐的兴趣?3.是否关注学生的学习反馈,及时调整教学策略?4.是否达到了预期的教学目标,提高了学生的音乐鉴赏能力?5.如何进一步优化教学过程,提高教学效果?重难点补充:1.分析《高亢西北腔》的旋律、节奏、音色等特点(1)教师引导学生聆听《高亢西北腔》片段,提问:“大家能感受到这首曲子的旋律和平时听到的音乐有什么不同吗?”(2)教师再提问:“这首曲子的节奏有什么特点?”学生思考后回答,教师补充:《高亢西北腔》的节奏以2/4拍为主,强弱对比明显,听起来很有力量。

高亢的西北腔教学设计《高亢的西北腔》教学设计教学理念本课选定我国西北地区音乐,旨在通过几首代表性的西北民歌的介绍,让学生感受并体会其音乐的丰富性、多样性和鲜明的民族性,认识西北民歌的特征,从而增强学生对我国民歌的了解。

开拓民族音乐文化的视野。

我的教学理念主要体现在:(1)以审美教育为核心,激发学生学习的兴趣。

这节课的教学我把审美教育为核心放在首要位置,首先听赏音乐,感受、体会、理解西北民歌的风格特点,进而评价、表现和创造音乐,达到激发学生学习音乐兴趣的目的。

(2)注重学生的参与意识,发挥学生的主体作用。

1 自学:首先让学生自己在课前查找整理有关西北地区的音乐和相关文化的文字资料,初步了解西北地区音乐的风格特点与文化背景。

2互学:以学习小组为单位把收集整理的资料分别在课堂上进行展示和讲解。

3评价:学生间、师生间各抒己见。

这样促使每一个学生成为学习的主人,活动的主人。

(3)注重学生的想像力、创造力的培养。

我把开启学生的想像力作为提高教学质量的重要手段。

如在欣赏不同特点的歌曲时,一边要求学生聆听音乐旋律、节奏、演唱方式的独特,一边诱导学生通过了解演唱一小段西北民歌,把学生带进这片黄土高坡。

教学目标1、知识与能力:通过聆听、演唱、比较、探究、交流等活动,学生能在给出的几首音乐片段中听出哪一首是具有西北腔的特点。

80%的学生能够总结西北腔的音乐特点;了解民歌体裁“花儿”与“信天游”。

2、方法与过程:通过设置问题,以问题为主线,学生在在发现问题解决问题的过程中,采用自主合作探究的方式,积极参加音乐实践活动,如学唱西北腔等,进一步升华学生的审美体验,深入感知理解民歌,不断提高民歌在学生心目中的地位。

3、情感目标:通过对西北民歌的学习和探究,大部分的学生可以感受民歌“原生态”的朴质美,产生对民歌学习的兴趣,进而乐于走进它、喜欢它、传承它。

教学重点认识“信天游”“花儿”民歌体裁,了解西北民歌的特点。

教学难点1.在音乐要素的基础上对《上去高山望平川》和《脚夫调》两首作品做出适当的分析。

附件2:教学设计格式范例

一、教学背景

〔一〕教学内容分析:我国是一个幅员辽阔、历史悠久、民族众多的国家,因而在这片广袤的土地上形成了千姿百态、各不相同的音乐风格。

本课选自人音版《音乐鉴赏》第二单元《腔调情韵——多彩的民歌》第二节《高亢的西北腔》,旨在引导学生感受西北民间音乐的风格特点,分析形成该风格的原由。

〔二〕学生情况分析:高中一年级的学生有了一定的音乐积累,但深度和广度还缺乏够;有一定的自主学习能力,但在音乐学科表达不够明显,更多时候需要老师协助完成。

结合学生的根本情况以及学习诉求,课程设计需在深度、广度、温度上有所重视与提升。

〔三〕教学方式与手段说明:

〔四〕前期教学状况、问题与对策:

二、教学目标

〔一〕知识与技能:通过聆听《脚夫调》和《上去高山望平川》,认识西北民间音乐主要的曲调框架,即“双四度曲调框架〞,分析西北民间音乐的根本风格特点及其形成原因。

〔二〕方法与过程:通过聆听《脚夫调》和《上去高山望平川个》,运用音乐的各项要素分析作品,并适当体验歌曲局部内容,从而引导学生全方位的思考,培养学生对音乐的鉴赏力、表现力与想象力。

〔三〕情感态度与价值观:通过对《脚夫调》和《上去高山望平川》的聆听与分析,增强学生的音乐审美能力,培养学生对民族音乐的兴趣,拓展学生的艺术视野,从而提升学生的综合素养。

三、教学重点与难点

〔一〕教学重点:通过聆听《脚夫调》和《上去高山望平川》,分析西北民间音乐的风格特点机器形成该风格的原因。

〔二〕教学难点:通过分析《脚夫调》等谱例,初步探究西北音乐的主要曲调框架,即“双四度曲调框架〞。

四、教学过程。

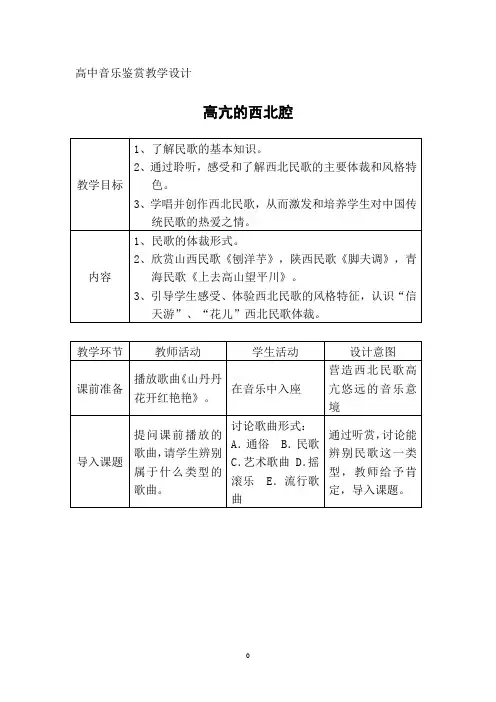

第二节高亢的西北腔一.教学目标:1.引导学生感受、体验西北民歌的地方风格、内容、情感、创作方法。

2.对西北民歌——尤其对“花儿”“信天游”有较明确的认识。

3.掌握西北民歌与当地自然环境、生活条件、人文环境的关系。

二.学情分析:1、通过学生所熟悉的通俗歌曲,即激发了学习兴趣又做了初步开声练习,为后面演唱作准备.2、借助学生熟知的明星及其作品,提高学生学习效果及效率。

三.重点难点:教学重点:感受体验、理解三首民歌的内容、情感、风格及创作方法,并作出评论。

教学难点:探究歌曲的节奏特点、旋律走向、情感表现、演唱法等。

引导学生最西北民歌风格的认识。

四。

教学过程活动1【讲授】一、情景导入:以余光中的诗做为本课的开场白师:这首诗讲出了什么?你们听过民歌吗?鼓励学生积极发言,师肯定并表扬。

二、欣赏《上去高山望平川》师:请哪位同学唱一首关于民歌的曲子?由学生自己唱或全班推荐人唱,师肯定并表扬。

师:民歌是人民表达自己感情的口头创作,民歌反映的是最底层、最普通的人民的心声。

因此,在内容上有鲜明的人民性。

人民的喜怒哀乐,无一反映在活如烟海的民歌之中,如对劳动的歌颂、对剥削统治的憎恨,对官府黑暗的反抗、对穷苦人的同情、对美好生活的向往等。

欣赏:让我们来听听青海民歌《上去高山望平川》思考一个问题:给你们带来什么感受?学生自由回答并肯定。

(本首曲子给人高亢、开阔、自由舒缓、富有民歌西北民歌的味道。

)师:现在想听老师唱吗?师在唱的过程中边画旋律。

问:旋律线条怎样进行?(上句:高—低—高,下句:低—高—低)问:歌词上有什么特点?(上句七言2+2+3,下句八言3+3+2,共两段歌词,格式就是民间格律诗上句七言,下句八言格式。

第一段是写果,苍茫、辽阔、恢弘。

一派高原尽收眼底已经。

第二段抒情,揭露旧社会压迫人民的追求,隐含出对一切美好的事物,就要勇敢追求去实现。

)引出“花儿”师:像旋律线条起伏大,歌词格律诗的格式,旋律高亢悠长,演唱采用假声或真假声混合方法,又流行在甘肃、青海、宁夏及其他地区的,这就是“花儿”,花儿是民歌当中的一种体裁。

《高亢的西北腔》教学设计一学情分析《高亢的西北腔》这一课的内容,对于知识欠缺的农村高一学生来说,不属于他们喜欢的流行风格。

课本中的歌曲离他们的生活太远,欣赏时不易找到感觉。

所以如何成功上好这节课,就需要教师努力的挖掘和积极的引导,采用丰富多彩的教法,学法。

充分调动学生的主动性,不断鼓励,引导…..让其积极参与,主动探究。

完成教学目标。

二教材分析本课是高中《音乐鉴赏》第二单元多彩的民歌的第二节《高亢的西北腔》,本单元内容旨在引导学生感受、体验民歌的不同地域风格及不同的民族风格,认识民歌中常见的一些体裁形式,进而认识我国民歌是我国传统文化中重要的精神财富,是世界优秀音乐文化中的绚丽瑰宝。

本课将主要欣赏学习西北民歌最具代表性的“花儿”和“信天游”。

1.《上去高山望平川》是一首青海花儿,在全国各地颇具影响,声誉极高。

这首歌的歌词采用“民间格律诗”的形式和手法写成。

其典型特征是采用“双句双字尾”的格式。

这首歌的旋律高亢开阔、自由舒缓,富有西北民歌的典型特点。

2.《脚夫调》又名《拉骆驼》,是陕北“信天游”中的代表曲目。

它主要流行于陕北的绥德、、米脂一带,表现脚夫的复杂心情。

“信天游”是陕北人民喜爱的一种山歌。

由于它常常可以用同一个旋律反复演唱多段歌词,所以在民间有“信天游,不断头,断了头,穷人就无法解忧愁”的说法。

3.《刨洋芋》这首歌生动地表现了农民的劳动生活。

在表现主题时用叙事的口吻,先叙述刨洋芋的过程,最后再抒发收获后的喜悦心情。

整首歌曲在写实的基础上含蓄地表露了劳动者——也是歌唱者的内心世界。

可以说是借景抒情的一首佳作。

三教学目标1.知识与技能:能初步认识西北民歌的风格特点与当地环境、生存状态、人物性格的关系。

2.过程与方法:能用自己的语言概括西北民歌的特点。

通过《上去高山望平川》、《刨洋芋》、《脚夫调》等民歌的欣赏,引导学生感受、体验西北民歌的地方风格,认识“花儿”和“信天游”等民歌体裁。

3.情感态度和价值观:感受民歌的质朴美,学会欣赏中国民歌。

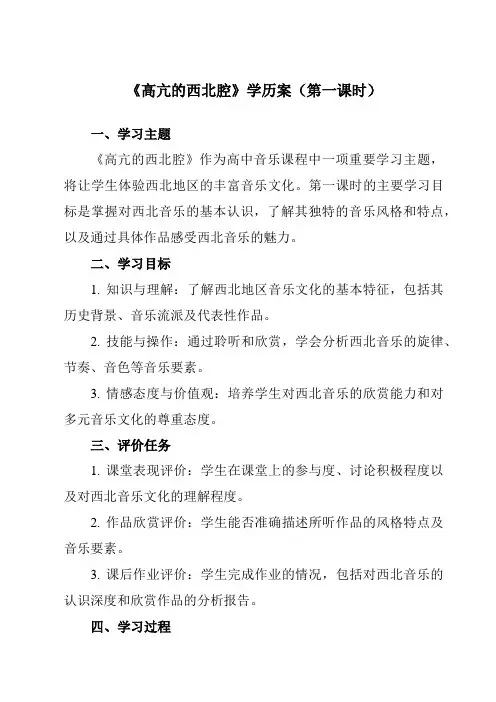

《高亢的西北腔》学历案(第一课时)一、学习主题《高亢的西北腔》作为高中音乐课程中一项重要学习主题,将让学生体验西北地区的丰富音乐文化。

第一课时的主要学习目标是掌握对西北音乐的基本认识,了解其独特的音乐风格和特点,以及通过具体作品感受西北音乐的魅力。

二、学习目标1. 知识与理解:了解西北地区音乐文化的基本特征,包括其历史背景、音乐流派及代表性作品。

2. 技能与操作:通过聆听和欣赏,学会分析西北音乐的旋律、节奏、音色等音乐要素。

3. 情感态度与价值观:培养学生对西北音乐的欣赏能力和对多元音乐文化的尊重态度。

三、评价任务1. 课堂表现评价:学生在课堂上的参与度、讨论积极程度以及对西北音乐文化的理解程度。

2. 作品欣赏评价:学生能否准确描述所听作品的风格特点及音乐要素。

3. 课后作业评价:学生完成作业的情况,包括对西北音乐的认识深度和欣赏作品的分析报告。

四、学习过程1. 导入新课:通过展示西北地区的自然风光和民俗活动,引出本课的学习主题——西北音乐。

2. 知识讲解:介绍西北音乐的历史背景、主要流派及代表性作品。

3. 作品欣赏:播放几首具有代表性的西北音乐作品,让学生感受其独特的旋律和节奏。

4. 小组讨论:学生分组讨论所听作品的感受和特点,并分享组内观点。

5. 教师总结:教师根据学生的讨论情况进行总结,并深入分析西北音乐的风格和特点。

6. 拓展延伸:介绍其他与西北音乐相关的文化现象,如民歌、器乐等。

五、检测与作业1. 课堂检测:通过小测验或问答形式,检测学生对西北音乐基本知识的掌握情况。

2. 作业布置:要求学生选择一首自己喜欢的西北音乐作品,分析其音乐特点及个人感受,并撰写一篇简短的分析报告。

六、学后反思1. 教师反思:教师应对本课时的教学效果进行反思,包括教学方法、课堂氛围、学生参与度等方面,为今后的教学提供改进方向。

2. 学生反思:学生应总结本课时的学习收获,思考自己在课堂上的表现及对西北音乐的认知变化,以便更好地进行后续学习。

课题:欣赏教学《高亢的西北腔》授课对象:高一年级授课人:教学目标:1.通过仔细聆听《上去高山望平川》、《刨洋芋》、《脚夫调》三首极具代表性的西北民歌,从旋律、节奏和歌词三个方面引导学生探究西北民歌的基本特征。

2.通过了解西北民歌的基本特征,使学生能够鉴别出什么是西北民歌。

3.使学生真正理解“民族的才是世界的”,从而激发学生热爱我国自己的民歌,进而热爱民族音乐文化的热情。

教学重点:引导学生探究西北民歌的基本特征教学难点:将学生从“民歌太土了,太难听了”的观点上转化为喜欢民歌教学用具:录音机,多媒体课时:一课时教学过程:一、导入播放视频《黄土高坡》提问:哪位同学可以告诉我:这首歌曲的名字是什么?你估计这首歌曲应该流传在我们祖国的什么地方?(黄土高坡,陕西、甘肃、宁夏、山西一带)对,这些地方属于我国的西北部,那里的民歌非常有特色,我们一起来听几首吧!二、新课教学(一)欣赏青海民歌《上去高山望平川》1、聆听歌曲,感知这首歌曲的特点(1)听完以后谈谈你的第一感觉提示:大家尝试着唱一句试试,看你唱不唱得上去?(很难,那就说明这首歌曲的音很高,高亢辽阔)(2)用音乐的方法来分析这首歌曲①老师来画这首歌曲的旋律线,请大家想一想这首歌曲的旋律有什么特点?(展示教具),结合地形特点(旋律起伏跌宕)②我们一起来打一下这首歌曲的主要节奏型(节奏自由、拖腔悠长、句末最为明显)(3)去掉衬词朗诵歌词,体会歌词有何特点(语言质朴简练,贴近生活,表达的寓意深刻)2、介绍歌曲特点(1)这种旋律起伏跌宕、音域宽广高亢、节奏自由、歌词简练的山歌就是在我国北方流传很广的“花儿”,花儿也叫“少年”,是我国北方山歌的一个重要歌种,主要流行于甘肃、青海、宁夏等地,这个歌种的流布既跨省区,又跨民族,这在全国各地民歌中确实是奇特的现象。

(2)这首花儿寓意深刻、富于想象,词曲结合紧密,有着浓郁的乡土气息。

它的衬词运用巧妙别致,节奏自由舒展,音调高亢辽阔,激越奔放,起伏大,拖腔长,多用假声演唱,是一首典型的长调花儿。

第2单元腔调情韵第二节《高亢的西北腔》教学设计一、设计思路本课的设计依据新课程的教学理念,以提高学生的审美能力,扩大音乐视野为出发点,以学生为主体,营造生动活泼的教学环境,让学生积极主动的去接受知识。

高一的学生在聆听音乐方面已经有了一定的理解能力,对歌曲所表现出来的思想及情感已能把握,对歌曲中的力度、速度、音形和作品结构的含义也能理解。

这个时候,更应让学生用心来聆听音乐,让学生自己去感悟音乐中的真实意义。

本单元标题为多彩的民歌,旨在引导学生感受、体验民歌的不同地域风格及不同的民族风格,认识民歌中聆常见的一些体裁形式,进而认识我国民歌是我国传统文化中重要的精神财富,是世界优秀音乐文化中的绚丽瑰宝,也是人类精神文明的智慧结晶。

作为中国的青少年,应该对祖国的民歌感兴趣,对祖国的民族文化有感情,更应当肩负起继承、发扬光大民族音乐文化的重任。

在教学中,要反复深入地聆听,尤其要深入研究歌曲的节奏特点、旋律走向及运行方法、情感表现、调式色彩、演唱技巧等,并在此基础上形成对西北民歌之音乐风格的明确认识。

二、教学目标(一)知识与技能对民歌的基本概念有初步的认识;对西北民歌—尤其是对“花儿”、“信天游”要有较为明确的认识。

(二)过程与方法1、认真细致的聆听《脚夫调》、《上去高山望平川》、《刨洋芋》,感受、体验、理解三首民歌的内容、情感、风格及其创作方法,并能在此基础上做适当的审美评价。

2.在与学生的交流过程中帮助学生成长,融洽师生关系,创造有趣的教学氛围,在欢快的教学中,运用学生活动、教师讲解、倾听等教学方法和手段,有效地达到教学目的。

(三)情感态度价值观通过聆听三首歌曲,感受体验民歌的不同地域风格及不同的民族风格。

能够对祖国的民歌感兴趣,肩负起继承发扬民族音乐文化的重任。

三、教学重点与难点重点:感受、体验西北民歌的地方风格特征,认识“花儿”、“信天游”等民歌体裁。

难点:探究西北民歌的风格及形成这种风格的内在原因。

《腔调情韵——多彩的汉族民歌》音乐教学设计

教学目标:感受、体验我国南北各地汉族民歌的风格,培养学生热爱民族音乐文化的思想感情。

知识与技能:1、了解南北不同风格民歌的特征。

2、探究民歌与创作歌曲之间的关系。

过程与方法:通过聆听、分析、对比、讨论、实地演唱等方法感受、体验民歌的不同风格。

情感态度与价值观:培养学生对自己本民歌音乐文化的热爱之情,并

意识到肩负起继承、发扬光大民族音乐文化的重任。

教学重点:聆听、感受我国南北各地汉族民歌的不同风格、培养学生对民歌的喜爱之情。

教学难点:学生平时听惯了流行音乐,对于民歌的风格接受有困难,要想办法让学生接受并喜爱。

教材分析:本节课的内容旨在感受,体验南、北各地不同风格汉族民歌,认识理解有关民歌的一些基本常识,激发学生的学习

兴趣,培养学生热爱民族音乐文化的思想情感。

教学方法:寻找挖掘学生较为感兴趣的民歌教材,调动学生学习积极性。

学法指导:教师引导、共同聆听、感受、对比、探究从而达到教学目标。

教学用具:多媒体、钢琴。

教学设计

一、教育理念

音乐欣赏课教学从学生的兴趣和发展出发,结合音乐的时代特点,改革陈旧的教育模式和教学方法,以素质教育和主体教育理论为指导,以审美教育为核心,充分运用音乐本体语言,使学生真正走进音乐、感悟音乐、理解音乐,使学生学会欣赏中国民族音乐。

二、教学内容:人民音乐教育出版社普通高中《音乐鉴赏》第二单元第二节《高亢的西北腔》。

三、课时:一课时

四、教学目标: 1、引导学生认真细致地聆听《上去高山望平川》《刨

洋芋》《脚夫调》三首民歌,

感受、体验、理解三首民歌的内容、情感、风格及其创

作方法。

2、引导学生探究西北民歌的音乐风格及形成这种风格的内在原因。

3、对民歌的概念有初步的认识,对西北民歌“花

儿”与“信天游”认识与了解。

五、教学重点:引导学生认真细致地聆听三首民歌,感受、体验、理解

三首民歌的内容、情感、风格及其创作方法。

六、教学难点:引导学生探究西北民歌的音乐风格及形成这种风格的内在原因。

七、教学方法:采用讨论法、对比法、探究法、启发式教学。

高中音乐人音版必修音乐鉴赏第二单元第二节:高亢的西北

腔教学设计

【名师授课教案】

1教学目标

通过对西北民歌的学习与探究,激发学生喜爱民歌,弘扬民族音乐文化的热情。

感受民歌“原生性”的质朴美。

通过聆听、演唱、比较、探究、交流等活动,让学生感受、体验西北民歌的风格特点,认识“花儿”、“信天游”等民歌体裁。

探究民歌的创作手法:“鱼咬尾”、“起、承、转、合”等。

2学情分析

高中学生比较喜欢听音乐,但是,在所喜欢的音乐多数都为流行歌曲,只有少数民乐曲和外国乐曲,在接触音乐的途径中,多于网络为主。

可见,学生在平时的音乐生活中是盲目而随意的缺乏正确的引导。

因此,如何培养学生对音乐的兴趣,提高音乐的鉴赏能力是我们面临的一个重要任务。

3教学过程

1【导入】导入

导入

师生唱西北民歌《山丹丹花开红艳艳》片段。

刚才听到的歌曲曲目名是什么? (《山丹丹花开红艳艳》)

会唱的同学跟老师一起唱。

导入新课。

2【活动】活动。