癌痛动态评估机制

- 格式:doc

- 大小:15.50 KB

- 文档页数:4

癌痛治疗的现状与癌痛的评估癌症疼痛 (cancer pain) 是指由癌症、癌症相关性病变及抗癌治疗所致的疼痛,常为慢性疼痛,是癌症患者的常见症状。

晚期癌症患者的疼痛发生率约 60 %~ 80 %,其中 1 / 3 的患者为重度疼痛。

癌症疼痛如果得不到恰当的止痛治疗将会对患者及家属的生活质量造成极其严重的影响,可造成抑郁、乏力、焦虑、失眠、全身情况恶化或严重干扰抗癌治疗的施行。

进一步提高对癌症疼痛的认识、评估及治疗水平,将造福于广大癌症疼痛患者。

一、癌症疼痛治疗的现状(一)基本情况1982 年,世界卫生组织在意大利米兰成立世界卫生组织癌症疼痛治疗专家委员会。

专家委员会经讨论一致认为应用现有的镇痛药物可以解除大多数癌症患者的疼痛,同时筹划起草癌症疼痛治疗指南。

1986 年,世界卫生组织正式出版《癌症疼痛治疗》第一版 (Cancer pain relief) 。

该书作为癌症疼痛治疗指南,提出癌症疼痛药物治疗的五项基本原则:口服用药;按时给药;按阶梯给药;个体化给药;注意个体细节。

按阶梯给药是指根据患者疼痛程度选择不同作用强度的镇痛药物。

即轻度疼痛选择非甾体类抗炎药,中度疼痛选择弱阿片类镇痛药,重度疼痛选择强阿片类镇痛药。

因此,该指南又被称为癌症三阶梯止痛治疗原则。

世界卫生组织推行癌症三阶梯止痛治疗原则的倡导,得到了各国肿瘤学术界及政府管理部门的普遍赞同和支持。

1990 年,我国首次在广州与世界卫生组织共同组织全国性专题会议,开始推行世界卫生组织癌症三阶梯止痛治疗原则。

1991 年,我国卫生部颁布《关于在我国开展癌症患者三阶梯止痛治疗工作的通知》。

随后十余年我国相继出台多项管理制度和政策,多次举办各种学习班和研讨会,推行世界卫生组织癌症疼痛三阶梯止痛治疗原则。

经过政府部门和专家学者的共同努力,我国开展三阶梯癌痛镇痛治疗原则的努力已初见成效,我国的癌症疼痛治疗工作取得了明显的进展,医护人员在癌痛治疗的临床实践中积累了一定的经验。

癌痛诊疗规范(2018版)癌症疼痛诊疗规范(2018年版)一、概述如果癌症疼痛(以下简称癌痛)不能得到及时、有效的控制,患者往往感到极度不适,可能会引起或加重其焦虑、抑郁、乏力、失眠以及食欲减退等症状,显著影响患者的日常活动、自理能力、社会交往和整体生活质量。

因此,在癌症治疗过程中,镇痛具有重要作用。

对于癌痛患者应当进行常规筛查、规范评估和有效地控制疼痛,强调全方位和全程管理,还应当做好患者及其家属的宣教。

为进一步规范我国医务人员对于癌痛的临床诊断、治疗和研究行为,完善重大疾病规范化诊疗体系,提高医疗机构癌痛诊疗水平,积极改善癌症患者生活质量,保障医疗质量和医疗安全,特制定本规范。

二、癌痛病因、机制及分类(一)癌痛病因。

癌痛的原因复杂多样,大致可分为以下三类:1.肿瘤相关性疼痛:由于肿瘤间接加害、榨取局部组织,或者肿瘤转移累及骨、软组织等而至。

2.抗肿瘤治疗相关性疼痛:常见于手术、创伤性操作、放射治疗、其他物理治疗以及药物治疗等抗肿瘤治疗而至。

3.非肿瘤因素性疼痛:由于患者的其他合并症、并发症以及社会心理因素等非肿瘤因素而至的疼痛。

(二)癌痛机制与分类。

(1)伤害感受性疼痛:因有害刺激作用于躯体或脏器组织,使该结构受损而导致的疼痛。

伤害感受性疼痛与实际发生的组织损伤或潜在的损伤相关,是机体对损伤所表现出的生理性痛觉神经信息传导与应答的过程。

伤害感受性疼痛包括躯体痛和内脏痛。

躯体痛常表现为钝痛、锐痛或者压迫性疼痛,定位准确;而内脏痛常表现为弥漫性疼痛和绞痛,定位不够准确。

(2)神经病理性疼痛:由于外周神经或中枢神经受损,痛觉传递神经纤维或疼痛中枢产生异常神经冲动所致。

神经病理性疼痛可以表现为刺痛、烧灼样痛、放电样痛、枪击样疼痛、麻木痛、麻刺痛、幻觉痛及中枢性坠胀痛,常合并自发性疼痛、触诱发痛、痛觉过敏和痛觉超敏。

2.疼痛按发病持续工夫,分为急性疼痛和慢性疼痛。

癌症疼痛大多半表现为慢性疼痛。

慢性疼痛与急性疼痛的发生机制既有共性也有差异。

癌痛动态评估机制一、背景介绍癌痛是癌症患者常见的症状之一,对患者的生活质量和心理健康产生了严重影响。

因此,建立一个有效的癌痛动态评估机制对于患者的治疗和护理非常重要。

本文将介绍癌痛动态评估机制的目的、原则以及具体实施方法。

二、目的癌痛动态评估机制的目的是通过定期评估癌症患者的疼痛程度和相关因素,为医护人员提供准确的疼痛信息,以便及时调整治疗方案和护理措施,提高患者的生活质量和疾病管理水平。

三、评估原则1. 综合性原则:评估应综合考虑患者的生理、心理、社会和文化等多个因素,以全面了解患者的疼痛状况。

2. 个体化原则:评估方法应根据患者的特点和需求进行个体化调整,以确保评估的准确性和可靠性。

3. 定期性原则:评估应定期进行,以便及时了解患者的疼痛变化和治疗效果。

4. 可操作性原则:评估方法应简单易行,方便医护人员进行操作,并且能够获取可靠的数据。

四、评估内容1. 疼痛程度评估:采用视觉摹拟评分法(Visual Analog Scale,VAS)或者数字评分法(Numeric Rating Scale,NRS)等工具,评估患者的疼痛程度,以便医护人员了解患者的疼痛强度和变化趋势。

2. 疼痛特征评估:评估疼痛的性质、部位、放射范围和持续时间等特征,以便医护人员了解疼痛的来源和可能的病理机制。

3. 疼痛影响评估:评估疼痛对患者日常生活、工作和睡眠等方面的影响,以便医护人员了解疼痛对患者的整体健康状况的影响程度。

4. 疼痛缓解评估:评估患者接受治疗和护理措施后的疼痛缓解情况,以便医护人员及时调整治疗方案和护理措施。

五、评估方法1. 问卷调查法:医护人员可以使用标准化的疼痛评估问卷,如疼痛评估计表(Pain Assessment and Management Scale,PAMS)等,让患者根据自己的感受进行评估。

2. 面谈法:医护人员可以与患者进行面对面的交流,问询患者的疼痛感受和相关因素,以便了解患者的疼痛状况。

癌症疼痛诊疗规范(2018年版)一、概述疼痛是人类的第五大生命体征,控制疼痛是患者的基本权益,也是医务人员的职责义务。

晚期疼痛是癌症患者最常见和难以忍受的症状之一,严重地影响癌症患者的生活质量。

初诊癌症患者的疼痛发生率约为25%,而晚期癌症患者的疼痛发生率可达60%-80%,其中1/3的患者为重度疼痛。

如果癌症疼痛(以下简称癌痛)不能得到及时、有效的控制,患者往往感到极度不适,可能会引起或加重其焦虑、抑郁、乏力、失眠以及食欲减退等症状,显著影响患者的日常活动、自理能力、社会交往和整体生活质量。

因此,在癌症治疗过程中,镇痛具有重要作用。

对于癌痛患者应当进行常规筛查、规范评估和有效地控制疼痛,强调全方位和全程管理,还应当做好患者及其家属的宣教。

为进一步规范我国医务人员对于癌痛的临床诊断、治疗和研究行为,完善重大疾病规范化诊疗体系,提高医疗机构癌痛诊疗水平,积极改善癌症患者生活质量,保障医疗质量和医疗安全,特制定本规范。

二、癌痛病因、机制及分类(一)癌痛病因。

癌痛的原因复杂多样,大致可分为以下三类:1.肿瘤相关性疼痛:因为肿瘤直接侵犯、压迫局部组织,或者肿瘤转移累及骨、软组织等所致。

2.抗肿瘤治疗相关性疼痛:常见于手术、创伤性操作、放射治疗、其他物理治疗以及药物治疗等抗肿瘤治疗所致。

3.非肿瘤因素性疼痛:由于患者的其他合并症、并发症以及社会心理因素等非肿瘤因素所致的疼痛。

(二)癌痛机制与分类1.疼痛按病理生理学机制,主要可以分为两种类型:伤害感受性疼痛和神经病理性疼痛。

(1)伤害感受性疼痛:因有害刺激作用于躯体或脏器组织,使该结构受损而导致的疼痛。

伤害感受性疼痛与实际发生的组织损伤或潜在的损伤相关,是机体对损伤所表现出的生理性痛觉神经信息传导与应答的过程。

伤害感受性疼痛包括躯体痛和内脏痛。

躯体痛常表现为钝痛、锐痛或者压迫性疼痛,定位准确;而内脏痛常表现为弥漫性疼痛和绞痛,定位不够准确。

(2)神经病理性疼痛:由于外周神经或中枢神经受损,痛觉传递神经纤维或疼痛中枢产生异常神经冲动所致。

江苏省肿瘤科质控中心癌症难受诊疗标准〔2024年版〕一、概述难受是“与组织损伤或潜在组织损伤相关联的、不开心的感觉和心情体验〞。

它被认为是继心率、血压、脉搏、呼吸之外的第五大生命体征。

难受分为急性难受与慢性难受。

慢性难受是一种疾病,长期的难受刺激可引起中枢神经系统的病理性重构,导致难受疾病的进展和愈加难以限制。

及早限制难受,可以防止或延缓这一过程的开展。

难受也是癌症患者最常见的病症之一,严峻影响癌症患者的生活质量。

初诊癌症患者的难受发生率约为25%;晚期癌症患者的难受发生率约为60-80%,其中1/3患者为重度难受。

癌症难受〔以下简称癌痛〕假如得不到缓解,患者将感到极度不适,可能会引起或加重患者的焦虑、抑郁、乏力、失眠、食欲减退等病症,严峻影响患者日常活动、自理实力、交往实力及整体生活质量。

为进一步标准我国癌痛诊疗行为,完善重大疾病标准化诊疗体系,提高医疗机构癌痛诊疗水平,改善癌症患者生活质量,保障医疗质量和医疗平安,原卫生部制定并发布了?癌症难受诊疗标准?〔2024年版〕。

自该文件发布以后,在国家各级卫生行政部门的领导下,通过医护人员的努力,癌痛诊疗水平有了较大的提高。

为了更好地适应这种现状,进一步标准江苏省癌痛诊疗行为,特参照原卫生部发布的?癌症难受诊疗标准?〔2024年版〕制定?江苏省肿瘤科质控中心癌症难受诊疗?〔2024年版〕。

二、癌痛病因、机制及分类〔一〕癌痛病因。

癌痛的缘由多样,大致可分为以下三类:1. 肿瘤相关性难受:因肿瘤干脆侵扰压迫局部组织,肿瘤转移累及骨组织等所致。

2. 抗肿瘤治疗相关性难受:常见于手术、创伤性检查操作、放射治疗以及细胞毒化疗药物治疗后产生。

3. 非肿瘤相关性难受:包括其他合并症、并发症等非肿瘤因素所致的难受。

〔二〕癌痛机制与分类1. 难受按病理生理学机制主要分为两种类型:损害感受性难受、神经病理性难受。

〔1〕损害感受性难受是因有害刺激作用于躯体或脏器组织,使该构造受损而导致的难受。

癌症疼痛诊疗规范一、概述疼痛是癌症患者最常见的症状之一,严重影响癌症患者的生活质量。

初诊癌症患者疼痛发生率约为25%;晚期癌症患者的疼痛发生率约为60%-80%,其中1/3的患者为重度疼痛。

癌症疼痛(以下简称癌痛)如果得不到缓解,患者将感到极度不适,可能会引起或加重患者的焦虑、抑郁、乏力、失眠、食欲减退等症状,严重影响患者日常活动、自理能力、交往能力及整体生活质量。

为进一步规范癌痛诊疗行为,完善重大疾病规范化诊疗体系,提高医疗机构癌痛诊疗水平,改善癌症患者生活质量,保障医疗质量和医疗安全,特制定本规范。

二、癌痛病因、机制及分类(一)癌痛病因。

癌痛的原因多样,大致可分为以下三类:1.肿瘤相关性疼痛:因肿瘤直接侵犯压迫局部组织,肿瘤转移累及骨等组织所致。

2.抗肿瘤治疗相关性疼痛:常见于手术、创伤性检查操作、放射治疗,以及细胞毒化疗药物治疗后产生。

3.非肿瘤因素性疼痛:包括其他合并症、并发症等非肿瘤因素所致的疼痛。

(二)癌痛机制与分类。

1.疼痛按病理生理学机制主要分为两种类型:伤害感受性疼痛及神经病理性疼痛。

(1)伤害感受性疼痛是因有害刺激作用于躯体或脏器组织,使该结构受损而导致的疼痛。

伤害感受性疼痛与实际发生的组织损伤或潜在的损伤相关,是机体对损伤所表现出的生理性痛觉神经信息传导与应答的过程。

伤害感受性疼痛包括躯体痛和内脏痛。

躯体性疼痛常表现为钝痛、锐痛或者压迫性疼痛。

内脏痛通常表现为定位不够准确的弥漫性疼痛和绞痛。

(2)神经病理性疼痛是由于外周神经或中枢神经受损,痛觉传递神经纤维或疼痛中枢产生异常神经冲动所致。

神经病理性疼痛常被表现为刺痛、烧灼样痛、放电样痛、枪击样疼痛、麻木痛、麻刺痛、枪击样疼痛。

幻觉痛、中枢性坠、胀痛,常合并自发性疼痛、触诱发痛、痛觉过敏和痛觉超敏。

治疗后慢性疼痛也属于神经病理性疼痛。

2.疼痛按发病持续时间分为急性疼痛和慢性疼痛。

癌症疼痛大多表现为慢性疼痛。

与急性疼痛相比较,慢性疼痛持续时间长,病因不明确,疼痛程度与组织损伤程度可呈分离现象,可伴有痛觉过敏、异常疼痛、常规止痛治疗疗效不佳等特点。

肿瘤内科癌痛患者癌痛评估制度癌痛评估是癌痛处理的第一步,是合理、有效进行止痛治疗的前提。

评估疼痛是应详细询问病史,包括了解疼痛的部位、严重程度、疼痛的性质、疼痛对患者生活质量的影响以及患者对疼痛的感受及表现,以判断疼痛的程度,分析疼痛发生的原因和发生机制。

癌症疼痛评估应当遵循“常规、量化、全面、动态”评估的原则。

(一)常规评估的原则癌痛常规评估是指医护人员主动询问癌症患者有无疼痛,常规评估疼痛病情,并进行相应的病历记录,应当在患者入院8小时内完成。

对于有疼痛症状的癌症患者,应当将疼痛评估列入护理常规监测和记录的内容。

疼痛常规评估应当鉴别疼痛爆发性发作的原因,例如需要特殊处理的病理行骨折、脑转移、感染、以及肠梗阻等急症所致的疼痛。

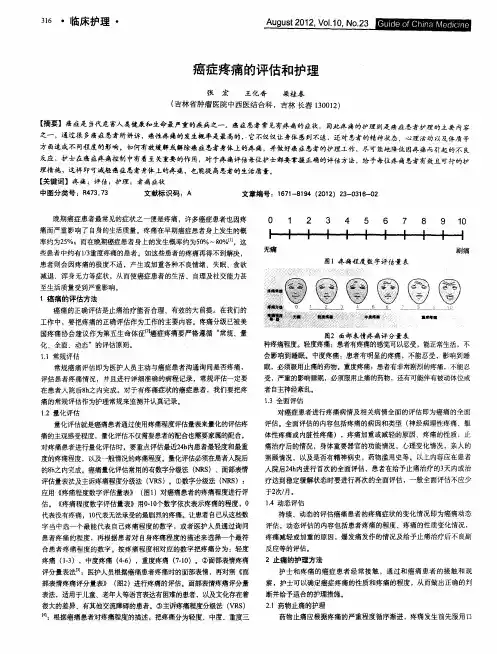

(二)量化评估原则癌痛量化评估是指使用疼痛程度评估量表等量化标准来评估患者疼痛主观感受程度,需要患者密切配合。

量化评估疼痛时,应当重点评估是最近24小时内患者最严重和最轻的疼痛程度,以及通常情况的疼痛程度。

量化评估应当在患者入院后8小时内完成。

癌痛量化评估通常使用数字分级法(NRS),面部表情评估量表法及主诉疼痛程度分级法(VRS)三种方法。

(三)全面评估原则癌痛全面评估是指对癌症患者疼痛病情及相关病情进行全面评估,包括疼痛病因及类型(躯体性、内脏性或神经病理性),疼痛发作情况(疼痛性质、加重或减轻的因素),止痛治疗情况,重要器官功能情况,心理精神情况,家庭及社会支持情况,以及既往史(如精神病史,药物滥用史)等。

应当在患者入院24小时内进行首次全面评估,在治疗过程中,应当在给予止痛治疗3天内或达到稳定缓解状态时进行再次全面评估,原则上不少于2次/月。

癌痛全面评估通常使用《简明疼痛评估量表(BPI)》,评估疼痛及其对患者情绪、睡眠、活动能力、食欲、日常生活、行走能力、与他人交往等生活质量的影响。

应当重视和鼓励患者描述对止痛治疗的需求及顾虑,并根据患者病情和意愿,制定患者功能和生活质量最优化目标,进行个体化的疼痛治疗。

宜昌市中心人民医院

癌痛动态评估机制

癌痛的评估是癌痛处理的第一步。

癌痛患者入院后,医师及护士在8小时内完成对患者的全面疼痛评估。

评估疼痛时应详细询问病史,包括了解疼痛的部位、严重程度、疼痛的性质、疼痛对患者生活质量的影响以及患者对疼痛的感受和表现,以判断疼痛的程度,分析疼痛发生的原因和发生机制。

同时由于病情的进展患者可突然出现新的疼痛,疼痛程度突然加重,因此应反复评估患者的疼痛。

(一)评估原则

1. 相信患者的主诉疼痛是患者的一种主观感受,由于尚无准确反映疼痛程度的指标,患者是否疼痛及疼痛严重程度主要依据患者的主诉。

因此,应该主动询问癌症患者的疼痛病史,仔细倾听并相信患者关于疼痛感受的主诉和叙述,并鼓励患者积极参与疼痛评估。

2. 全面评估疼痛全面评估疼痛包括了解肿瘤及疼痛病史、疼痛性质、疼痛程度,对生活质量的影响,镇痛治疗史,体检及相关检查。

用疼痛程度0-10 数字法自我评估疼痛程度,可以较准确量化评估患者的疼痛程度。

因此应建议患者理解并学会使用该方法自我评估疼痛程度。

3. 动态评估疼痛动态评估疼痛是评估疼痛的发作、治疗效果及转归。

患者的肿瘤病情及镇痛治疗效果及不良反应存在较大个体差异。

动态评估疼痛程度,有利于监测疼痛病情变化及镇痛治疗疗效及不良反应,制定和调整镇痛药的用药剂量,以获得理想镇痛效果。

(二)评估内容及方法

癌痛诊断包括疼痛的原因、部位、程度、癌痛加重或减轻的相关因素、癌痛

治疗的效果和不良反应等。

1 、疼痛病史

①疼痛部位及范围:了解疼痛发生的部位及范围,有无放射痛及牵扯痛。

②疼痛性质:疼痛的性质特征对疼痛性质的诊断非常重要。

灼痛或枪击样疼痛提示神经病理性疼痛。

有关神经病理性疼痛、躯体疼痛、内脏器官疼痛的描述五花八门,各有特点,能给临床诊断提供有力信息。

③疼痛程度:准确评估疼痛是有效止痛治疗的前提,临床评估疼痛程度的常用方法详见第一章“疼痛强度评估”部分。

我们推荐使用0 ~10 数字分级法(NRS) 评估疼痛程度。

对于用0 ~10 数字评估量表法有困难的患者,如儿童或有疼痛感受表达障碍者,可以使用痛苦面容脸谱法评估疼痛程度。

止痛治疗过程中反复评估疼痛程度有助于安全用药。

在让患者自我评估疼痛程度的时候,应考虑患者的情绪和认知功能状况,二者皆可影响疼痛程度评估的结果。

对于有心理和精神障碍的癌痛患者,不仅需要药物镇痛治疗,尚需要心理治疗。

④疼痛发作时间及频率:因为治疗策略的不同,疼痛评估过程中还应了解疼痛发作时间及频率,是持续性疼痛、间断发作性疼痛还是突发性疼痛。

⑤疼痛发作相关因素:评估与疼痛发作、加剧及减轻的相关因素,有助于进行个体化综合镇痛治疗。

使疼痛加重的因素:全身不适、失眠、乏力、焦虑、精神孤独、社会隔离、恐惧、愤怒、悲观、抑郁、厌倦等。

导致疼痛减轻的因素:睡眠改善、获得理解、友谊、精神放松、缓解其他症状、积极主动活动、减轻焦虑、改善情绪等。

⑥疼痛对生活质量的影响:中度或重度疼痛会干扰和影响患者的生活质量。

在评估疼痛的同时,还应该评估疼痛对患者生活质量的影响,包括疼痛对生理方面、

心理方面、精神方面、社会活动和交往的影响。

睡眠异常和抑郁是疼痛对生活质量最常见的影响。

睡眠异常可表现为睡眠时间缩短、入睡困难、易醒、早醒等一种或多种情况。

患者出现严重抑郁,尤其是在癌痛治疗控制情况下抑郁症状仍持续存在时,患者应接受抗抑郁药和/或接受心理学专科治疗。

评估疼痛及疼痛对生活质量的影响,常采用简明疼痛量表(BPI)0 ~10 数字法和我国试行的肿瘤患者生活质量评分法用1 ~5 数字法评估,详见《癌症三阶梯止痛原则》第二版(2002 年) 附件III 和附件IV 。

⑦疼痛治疗史:详细了解患者镇痛治疗用药情况。

疼痛治疗史包括了解镇痛用药的种类、药物剂型、药物剂量,给药途径、用药间隔、镇痛治疗效果及不良反应等。

2 、肿瘤病史

了解患者的肿瘤发病和诊断治疗过程,包括肿瘤类型,病变范围,治疗方法及治疗经过,肿瘤病变目前是否已控制。

如果肿瘤病变未控制或复发,应该进一步了解肿瘤病变的部位及范围,抗癌治疗方法及效果,抗癌治疗的不良反应,患者对治疗的期望及目标。

3 、既往史及个人史

既往史包括了解:既往患病史、有无合并疾病、重要器官功能状况、过敏史及药物过敏史,药物滥用史。

个人史包括了解:年龄,受教育程度、职业、婚姻状况、居住地、宗教信仰、风俗习惯、种族、家庭成员及支持系统等个人社会背景情况。

4 、体格检查及相关实验检查

疼痛部位、疼痛性质及疼痛程度的评估主要依赖于患者的主诉,但仍有必要

对疼痛患者进行全面的体格检查和相关实验检查,包括神经系统检查和医学影像学检查,以对患者情况进行全面的评估。