形体演变——甲骨文

- 格式:pdf

- 大小:122.15 KB

- 文档页数:2

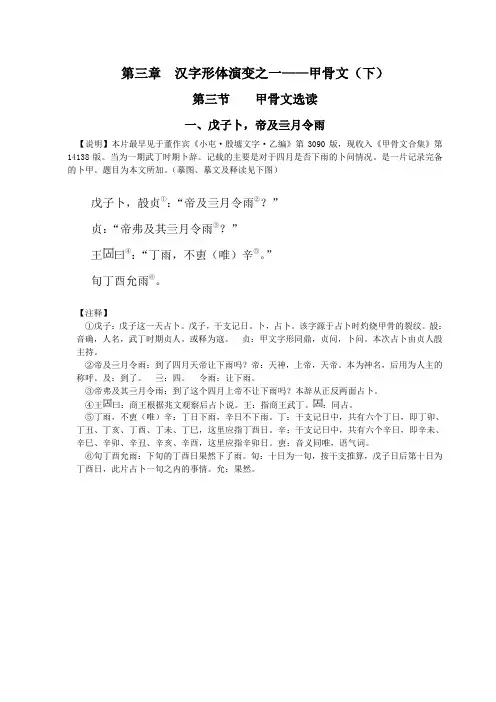

第三章汉字形体演变之一——甲骨文(下)第三节甲骨文选读一、戊子卜,帝及亖月令雨【说明】本片最早见于董作宾《小屯·殷墟文字·乙编》第3090版,现收入《甲骨文合集》第14138版。

当为一期武丁时期卜辞。

记载的主要是对于四月是否下雨的卜问情况。

是一片记录完备的卜甲。

题目为本文所加。

(摹图、摹文及释读见下图)戊子卜,㱿贞①:“帝及亖月令雨②?”贞:“帝弗及其亖月令雨③?”王曰④:“丁雨,不叀(唯)辛⑤。

”旬丁酉允雨⑥。

【注释】①戊子:戊子这一天占卜。

戊子,干支记日。

卜,占卜。

该字源于占卜时灼烧甲骨的裂纹。

㱿:音确,人名,武丁时期贞人。

或释为寇。

贞:甲文字形同鼎,贞问,卜问。

本次占卜由贞人㱿主持。

②帝及亖月令雨:到了四月天帝让下雨吗?帝:天神,上帝,天帝。

本为神名,后用为人主的称呼。

及:到了。

亖:四。

令雨:让下雨。

③帝弗及其亖月令雨:到了这个四月上帝不让下雨吗?本辞从正反两面占卜。

④王曰:商王根据兆文观察后占卜说。

王:指商王武丁。

:同占。

⑤丁雨,不叀(唯)辛:丁日下雨,辛日不下雨。

丁:干支记日中,共有六个丁日,即丁卯、丁丑、丁亥、丁酉、丁未、丁巳,这里应指丁酉日。

辛:干支记日中,共有六个辛日,即辛未、辛巳、辛卯、辛丑、辛亥、辛酉,这里应指辛卯日。

叀:音义同唯,语气词。

⑥旬丁酉允雨:下旬的丁酉日果然下了雨。

旬:十日为一旬,按干支推算,戊子日后第十日为丁酉日,此片占卜一旬之内的事情。

允:果然。

二、月㞢(有)食【说明】本片由五片龟甲残片缀合而成,最早分别见于《殷墟文字甲编》1114、1289、1749、1156、1801版,后经缀合,由严一萍编入《甲骨缀合新编》001版,现收入《甲骨文合集》11485版。

这里选读其中间的几行大字,为了醒目起见,我们将摹本图片中所选的字变成了红色。

本文可以说是最早的月食记录,有人据此推断当为祖庚二年。

题目为本文所加。

(摹图、摹文见下图)癸未卜,争贞①:“旬亡(祸)②?”三日乙酉夕,月㞢(有)食③。

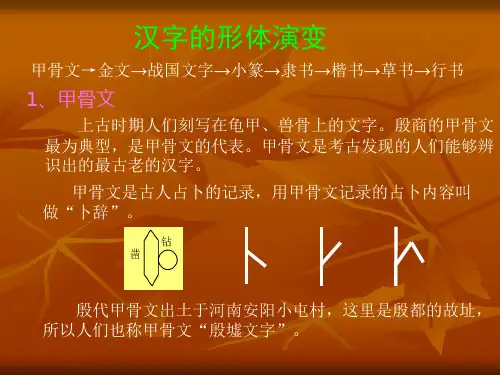

汉字形体的演变汉字大约在夏、商之际形成完整的文字体系,此后逐渐演变发展。

总体上将汉字形体的演变分为古文字阶段(前14世纪—前3世纪,包括甲骨文、金文、篆书)和今文字阶段(2世纪至今,包括隶书、楷书、草书、行书)。

(一)甲骨文甲骨文是指商周时代刻写在龟甲和兽骨上的文字,也称殷契、卜辞。

又因19世纪末年出土于河南省安阳市殷墟,又称殷墟文字,是中国现存最古老的一种文字。

甲骨共发掘出10万余片,全部单字为4500个左右,已经释读出的约1000个,其余未释读出的多为地名、人名和族名等。

甲骨文为殷商流传之书迹,内容为记载盘庚迁殷至纣王270年间殷商王室占卜的记录。

甲骨文的篇幅大多短小,从文例看,一篇完整的甲骨文大致由前辞、贞(问)辞、占辞和验辞四部分构成。

甲骨文的语体是一种公文语体,具有简约性和程式化的特点。

汉字的“六书”原则,在甲骨文中都有所体现,但是原始图画文字的痕迹还是比较明显。

甲骨文以象形字、会意字居多,因用刀契刻在坚硬的龟甲或兽骨上,所以刻时多用直线,曲线也是由短的直线接刻而成,笔画细瘦,多方笔和直笔,粗细均匀,多数线条呈现出中间稍粗两端略细的特征。

字形多以长方形为主间或少数方形,瘦长且大小不一,同一字往往有若干变体。

(二)金文先秦称铜为金。

金文即铸或刻在青铜器上的文字。

青铜器以钟鼎居多,青铜器的礼器以鼎为代表,乐器以钟为代表,故金文也称钟鼎文、铜器铭文。

青铜器早见于殷商,盛于周代,战国也不乏见。

商代金文很简单,一般有五六个字,形似甲骨文。

西周春秋时期,铜器大多数为周王朝贵族、臣僚所作,几乎都属于各诸侯国,在铜器上铭文成为一种风气,金文的篇幅明显加大,不乏鸿篇巨制(多者可达500余字)。

从已发现的铜器的铭文内容看,多记述当时祀典、赐命、诏书、征战、围猎、盟约等活动或事件,为歌功颂德之作,如著名的盂鼎、毛公鼎。

与甲骨文笔道细、直笔多、转折处多为方形有所不同,金文笔画丰满粗壮,多圆笔,布局匀称,字形长圆,古朴厚重。

汉字形成为系统的文字是公元前16世纪的商朝。

考古证实,在商朝早期,中国文明已发展到相当高的水平,其主要特征之一就是甲骨文的出现。

甲骨文是刻在龟甲和兽骨上的古老文字。

在商代,国王在做任何事情之前都要占卜, 甲骨就是占卜时的用具。

甲骨在使用之前,要先经过加工。

首先把甲骨上的血肉除净,接着锯削磨平。

然后,在甲的内面或兽骨的反面用刀具钻凿凹缺。

这些凹缺的排列是有序的。

占卜的人或者叫巫师,把自己的名字、占卜的日期、要问的问题都刻在甲骨上,然后用火炷烧甲骨上的凹缺。

这些凹缺受热出现的裂纹就称为“兆”。

巫师对这些裂纹的走向加以分析,得出占卜的结果,并把占卜是否应验也刻到甲骨上。

经过占卜应验之后,这些刻有卜辞的甲骨就成为一种官方档案保存下来。

甲骨文是商朝(约公元前17世纪-公元前11世纪)的文化产物,距今约3600多年的历史。

商代统治者迷信鬼神,其行事以前往往用龟甲、兽骨占卜吉凶,以后又在甲骨上刻记所占事项及事后应验的卜辞或有关记事,其文字称甲骨文。

自清末在河南安阳殷墟发现有文字之甲骨,整整100年了,目前出土数量在15万片之上,大多为盘庚迁殷至纣亡王室遗物。

以出至殷墟,故又称殷墟文字;因所刻多为卜辞,故又称贞卜文字。

甲骨文目前出土的单字共有4500个,已识2000余字,公认千余字。

它记载了三千多年前中国社会政治,经济,文化等各方面的资料。

是现存最早最珍贵的历史文物。

【甲骨文简介】甲骨文主要指殷墟甲骨文,是中国商代后期(前14~前11世纪)王室用于占卜记事而刻(或写)在龟甲和兽骨上的文字。

它是中国已发现的古代文字中时代最早、体系较为完整的文字。

甲骨文是中国的一种古代文字,被认为是现代汉字的早期形式,有时候也被认为是汉字的书体之一,也是现存中国最古的一种成熟文字。

甲骨文又称契文、龟甲文或龟甲兽骨文。

商朝人用龟甲、兽骨占卜后把占卜时间、占卜者的名字、所占卜的事情用刀刻在卜兆的旁边,有的还把过若干日后的吉凶应验也刻上去。

简答题1、简述汉字形体的演变过程。

汉字形体的演变过程:甲骨文—金文—大篆—小篆—隶书—楷书—草书和行书。

隶变:从篆书到隶书的演变,习称隶变。

隶变对汉字结构的影响:隶变彻底摆脱了篆书中遗存的图画意味,使汉字完全革除象形性,成为由笔画写成的文字。

2、什么是隶变,简述隶变对汉字结构的影响。

隶变将篆文形体由长圆形改造成为扁方形。

、将篆文笔画由线条化改造成为笔画化。

同时许多形体由于省简、合并、讹变,以至于破坏了原来的结构。

如:“香”小篆从“黍”从“甘”,隶书变成从“禾”、“甘”也与“日”相混。

隶变也把篆书中的几个偏旁合并成了新的偏旁。

如:“肠”小篆从“肉”,“朗” 小篆从“月”、“服”小篆从“舟”、“胄”小篆从“ ”,隶书都变成了“月”。

隶变也将篆书中的偏旁由于所处位置不同而写成了不同的形体。

如:“手”旁作“扌”。

隶变为楷书的形成奠定了基础。

隶书奠定今天汉字的笔画系统和结构系统。

在汉字发展史上,隶变是最重要的一次变革,被称作古今文字的分水岭。

3、什么是六书,它有哪些缺陷?六书是关于汉字构造法的传统理论。

具体指的是:象形:画成其物,随体诘淖,日、月是也;指事:视而可识,察而可见,上、下是也;形声:以事为名,取譬相成,江、河是也;会意:比类合宜,以见指,武、信是也;转注:建类一首,同意相受,考、老是也;假借:本无其字,以声托字,会、长是也。

六书的缺陷:首先,象形、指事、会意三类界限不明确。

如“高、大”和“日、月”一样,所用的符号也是象实物之形的,可它们所代表的词,并不是所象之物的名称,而是跟所象之物有关的“事”的名称。

从不同的角度着眼,有人把它归为指事字,有人把它归为象形字。

其次,六书中转注的问题最大,立说如林。

关于假借的例字,没能够把借字表音同词义引申区别开来,因此后来研究六书的学者,不再区别假借和词义引申,这也是六书的缺陷。

最后,六书不能概括所有汉字的造字方法。

六书是分析近古文字亦即小篆的结果, 它既不能全部解释古文字,也不能全部解释今文字。

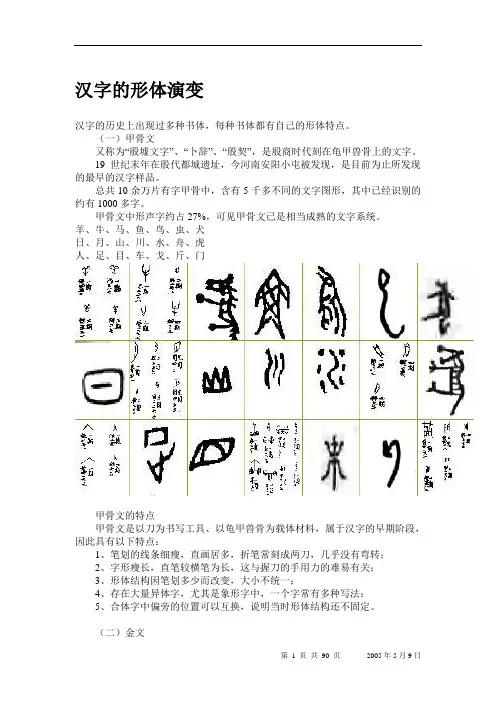

汉字的形体演变汉字的历史上出现过多种书体,每种书体都有自己的形体特点。

(一)甲骨文又称为“殷墟文字”、“卜辞”、“殷契”,是殷商时代刻在龟甲兽骨上的文字。

19世纪末年在殷代都城遗址,今河南安阳小屯被发现,是目前为止所发现的最早的汉字样品。

总共10余万片有字甲骨中,含有5千多不同的文字图形,其中已经识别的约有1000多字。

甲骨文中形声字约占27%,可见甲骨文已是相当成熟的文字系统。

羊、牛、马、鱼、鸟、虫、犬日、月、山、川、水、舟、虎人、足、目、车、戈、斤、门甲骨文的特点甲骨文是以刀为书写工具、以龟甲兽骨为载体材料,属于汉字的早期阶段,因此具有以下特点:1、笔划的线条细瘦,直画居多,折笔常刻成两刀,几乎没有弯转;2、字形瘦长,直笔较横笔为长,这与握刀的手用力的难易有关;3、形体结构因笔划多少而改变,大小不统一;4、存在大量异体字,尤其是象形字中,一个字常有多种写法;5、合体字中偏旁的位置可以互换,说明当时形体结构还不固定。

(二)金文又称为“钟鼎文”,是殷商时期(主要是西周)青铜器上刻铸的文字。

牛、马、鱼、鸟、虫、犬、虎日、月、山、川、雨、水、舟人、手、足、目、车、戈、斤金文的特点因使用的书写工具和材料不同于甲骨,金文在形体结构和笔划等方面,有如下的特点:1、笔划粗壮丰满,笔势圆转,出现了连贯的折笔;2、字形接近长圆,大小差距缩小,渐趋整齐;3、笔划粗细和结构布局较为匀称;4、异体字仍然存在,但是比甲骨文已经大为减少;5、限于材料和内容,金文的字数比甲骨文少,但是,金文的形声字明显多于甲骨文。

(三)大篆又称为“籀文”,是通行于春秋战国时代秦国的一种书体。

广义的大篆也包括六国文字在内。

大篆的代表字样为公元前770年(秦襄公8年)——刻在石鼓上面的“石鼓文”。

牛、马、鱼、鸟、虫、虎日、月、山、雨、水、舟人、手、足、目、车、门大篆的特点因为采用凿刻的方法,在石头表面点击而成,因此可以避免刀具或者铸造的“书写”限制,基本反映了当时实际使用的汉字形体特点。

甲骨文金文小篆隶书楷书汉字的演变汉字是中国特有的文字,历经数千年的演化与发展,一直是中华文化的重要代表。

汉字一共分为甲骨文、金文、小篆、隶书、楷书五种,随着时间的推移,每一种汉字都发生了不同程度的变化。

本篇文章将详细介绍汉字的演变。

一、甲骨文甲骨文是中国汉字的最早形态之一,主要出现在殷商时期。

甲骨文的“甲”指的是龟甲和兽骨等,这些物品上刻有文字,对于研究古代中国的历史具有非常重要的意义。

甲骨文的笔画粗大、线条繁琐,形态简单。

甲骨文的组合方式大致分为两种,一种是象形字,即字形表现对象的外形、特征和动态;另一种是指事字,即字形表现对象的用途和情况。

二、金文金文是公元前770年左右开始出现的一种文字。

由于商朝后期出现的“鸟虫纹鼎”等青铜器上铸刻有文字,这些文字被称为“金文”。

金文的笔画比甲骨文清晰,线条也稍显柔和,同时增加了一些精美的装饰。

金文的字形比甲骨文更加规范和完整,表现出一定的书写技巧。

金文主要是繁体汉字中的正体,也是中国摹仿金文刻成的篆书、隶书、楷书等的基础。

三、小篆小篆是在战国时期流行的一种文字。

小篆下起笔快,笔画缩短,让字形看起来显得简练,阳刚有力。

小篆是为了适应当时社会发展而产生的一种文字,固定了汉字的基本笔画体系,并且使之表述更加准确和精细。

小篆的汉字结构变得更为规范,每个汉字的笔画被分类为六个基本部分:横、竖、撇、点、折、钩。

这些基本部分可以组合成各种汉字。

四、隶书隶书是汉字演变过程中的一个重要阶段,它是中国书法中的一种,隶书简洁大方,形态变化与小篆大相径庭。

隶书形态华丽优美,笔画精练有力,是中国传统文化中非常重要的一种书体。

隶书的筆劃精練,線條縱橫交错,给人一种神韵高气和和文人风雅的感觉。

五、楷书楷书是隶书演变而来的,成为中国书法艺术中最平易近人、最能表达思想、最为广泛流传的一种书体。

楷书的笔画较隶书更为平稳、圆润,符合现代书法常规,同时它的结构也更为整洁、严谨。

楷书更强调书写的规范和简洁,它是汉字书法的代表之一,是现代书法中最为常用的书体之一,对于汉字的历史和文化发展起到了重要作用。

汉字形体演变过程几千年来,汉字的形体经过了多次的演变,主要字体有下面几种:一、甲骨文。

这是商朝刻在龟甲和兽骨上的文字。

二、金文。

这是商、周时期刻铸在青铜器上的文字,又叫“钟鼎文”。

三、小篆。

这是秦朝通行的文字,又称“秦篆”。

四、隶书。

这是汉朝通用的文字。

始于秦未,沿至三国。

五、楷书。

这是汉朝未年开始出现,一直通行到今天的一种字体。

七、行书。

这是一种介于楷书和草书之间的字体,三国和晋朝以来流行。

【隶书代表作】:主要有《曹全碑》《乙瑛碑》《张迁碑》《石门颂》其一、清丽雅秀。

如《曹全碑》、《史晨碑》、笔画圆润飘逸,如行云流水,结构精巧玲珑,结体扁平,体态典雅,为圆笔之代表。

其二、端庄严谨。

如《礼器碑》、《乙瑛碑》、《华山庙》等,书风茂密雄强,方峻坚挺,用笔起伏多变,方圆相间,粗细有致,行笔流畅。

其三、浑厚古穆。

如《张迁碑》、《衡方碑》、《西狭颂》、《鲜于璜碑》等,骨力雄健,方正险峻,结构内松外紧,用笔古拙,寓意高古,实为汉隶方笔之代表。

其四、奇异纵姿。

如《石门颂》、《开通褒斜道石刻》等,书风雄厚潇洒,开阔大度,朴质奇趣,无矫作之态,恣肆变异,有隶书中草书之称,近于篆书用笔。

清代杨守敬称《石门颂》:“其用笔如闲云野鹤,飘飘欲仙,六朝疏秀,皆从此出。

”章草:隶书之后又演变为章草,而后今草,至唐朝有了抒发书者胸臆,寄情于笔端表现的狂草。

楷书:随后,糅和了隶书和草书而自成一体的楷书(又称真书)在唐朝开始盛行。

我们今天所用的印刷体,即由楷书变化而来。

行书:介于楷书与草书之间的是行书,它书写流畅,用笔灵活,据传是汉代刘德升所制,传至今日,仍是我们日常书写所习惯使用的字体。

简述汉字形体演变历程及其形体特征汉字的演化过程:甲骨文→金文→大篆→小篆→六国文字→隶楷→简化。

具体如下:1、甲骨文:古代用写或刻的方式,在龟甲、兽骨上所留下的文字。

现在发现最早的甲骨文是商朝盘庚时期的甲骨文,甲骨文大部分也是象形字或会意字,形声字只占20%左右。

甲骨文象形程度高,且一字多体,笔画不定。

这说明中国的文字在殷商时期尚未统一。

2、金文:古代称铜为金,故铸刻在青铜器上的文字叫做金文,又叫钟鼎文、铭文。

商代金文多为象形字以及由象形字合成的会意字。

这些字像一幅幅图画,生动逼真,浑厚自然,有的呈团块状。

3、大篆:据传为周朝史籀(周宣王的史官)所创,故又称籀文、籀篆、籀书等。

大篆散见于《说文解字》和后人所收集的各种钟鼎彝器中,其中以周宣王时所作石鼓文最为著名。

大篆是古字向小篆过渡的一种汉字字体。

4、小篆:小篆是由大篆简化而成。

相对于大篆而言,小篆的形体结构简明、规正、协调,笔势匀圆整齐,偏旁也发生一定的变异和合并。

与大篆相比,小篆的图画性已经大大减弱,每个字的结构已经比较固定。

5、六国文字:秦国以外的国家所用的文字统称为“六国文字”。

六国文字属于古字范畴,图画性强,形状不定,难以识别。

6、隶楷:在小篆通行不久,民间又创造一种比小篆更为简便、更为定型的新书体。

这就是“隶书”。

隶书改篆书一味圆转的线条为方折的笔画,顺应了社会对书写方便和规范的需要。

7、简化:汉字中许多字自古以来在民间就有多种写法,有的写法笔画多,有的写法笔画少。

笔画多的叫做繁体字,笔画少的叫做简体字。

扩展资料:汉字的结构可以在短时期内发生巨大的变化,这体现在大篆向小篆的变革之中、小篆向隶书变革之中、繁体字向简化字的变革之中。

汉字的改革是和生产力的大发展相互对应着,这体现在汉字两大改革活跃时期(秦朝和20世纪)都是发生在生产力大发展的时期。

这种现象可以用马克思的历史唯物主义来解释:汉字本质上是一种生产工具,生产力的大发展为生产工具的革新提供了技术和人文基础,而生产工具的革新将促进生产效率的提高,从而又满足了生产力进一步发展的要求。

简述汉字形体的演变过程

汉字形体的演变过程可以追溯到距今约5000年前的新石器时代。

以下是汉字形体演变的基本过程:

1. 甲骨文:甲骨文是汉字最早的形式,出现于商代早期(公元前

14世纪-公元前11世纪),以占卜和文字记录为主要用途。

甲骨文的

字形比较规范,以龟甲和兽骨为主要载体,采用刻写或书写的方法。

2. 金文:金文是商代晚期至西周时期的汉字形式,以青铜器为主

要载体,采用铸造或镌刻的方法。

金文的字形比甲骨文更加灵活,出现了一些笔画复杂、形态独特的字形,如“鼎”、“良”、“觚”等。

3. 秦朝隶书:秦朝统一六国后,采用了隶书作为官方文字。

隶书

的出现标志着汉字书写正式纳入了标准化和规范化的进程。

隶书的特点是笔画简练、规范,速度较快,易于书写和辨认。

4. 汉朝楷书:汉朝时期,楷书开始流行,成为汉字的主要书写形式。

楷书的特点是笔画规范、端正,具有一定的对称和平衡感,是汉字演变中的基本形态。

5. 唐朝行书和草书:唐朝时期,行书和草书逐渐流行,成为汉字

书写的主要形式之一。

行书和草书的特点是笔画自由流畅,具有一定

的变化和动感,是汉字演变中的高级形态。

以上是汉字形体演变的基本过程,不同的时代和地域,汉字的书

写形式和形态也会有所不同。

《汉字形体的演变——甲骨文》教学设计

学科古代汉语备注专业汉语言文学

课程汉字形体的演变:甲骨文适用对象本科生

教学目标1、了解甲骨文处在汉字形体的演变的阶段

2、了解甲骨文的定义、出产地、以及发现甲骨文的第一人

3、学会辨认一些甲骨文

教学重点

1、甲骨文的发现及发展过程

2、知道甲骨文的特点并且学会辨认甲骨文

教学难点1、甲骨文的发现历程

2、学会辨认甲骨文

教学背景

预习课本中有关甲骨文的部分。

初步了解甲骨文的定义、出产地、发现甲骨文的第一人以及有关甲骨文的著作、收集有关甲骨文的图片及文章,认真研读、总结甲骨文的特点。

在课上将不理解的内容请教老师,并将自己已经掌握的内容展示给大家看。

教学方法讲授法、演示法、师生讨论法、练习法

教学总结学生课下预习有关甲骨文的知识,并且收集一些甲骨文的图片。

课上,师生梳理有关甲骨文的图片,进一步了解甲骨文。

了解甲骨文在汉字形体演变中的重要地位,找出甲骨文的特点。

总结课上的内容。

教学内容

汉字形体的演变——甲骨文

一、甲骨文的定义

甲骨文就是刻在龟甲和兽骨上的文字。

其中的内容是商代统治者占卜的记录,所以又称为“卜辞”、“贞卜文字”。

因为文字用刀刻,所以又叫“契刻辞”、“刻文”。

因为出土地在殷墟,所以又叫“殷墟文字”。

二、出产地

名不见经传的小屯村本来默默无闻,清朝后期光绪25年(1899年),在京城做官的金石学家王懿荣无意中在买回的药材里发现了一味药材“龙骨”(甲骨文的碎片),上面刻着陌生的纹道,有的像人形、有的如兽状,很是特别。

三、发现甲骨文的第一人

王懿荣(1845—1900年)祖籍福山,出生于一个官宦世家。

1899年秋,他得了疟疾,京城一位深谙药性的老中医给他开了一剂药方。

王懿荣发现中药里竟然有龙骨。

他便让家人把药渣留下研究。

王懿荣发现龙骨上有许多刻画的小道道,他把龙骨对到一起,竟然拼成了两三块龟板!王懿荣遍翻各种史料典籍,终于弄明白了上古之人是怎样占卜的。

毫无疑问,这就是先祖们占卜用的龟板!他吩咐家人到北京各个大药房,专拣带字的龙骨买下。

他从骨头片上又认识了更多的字,读出了上古社会的许多湮没已久的秘密

四、注入甲骨文的第一本著作

此书是“殷墟”甲骨文历史上的第一部著录书,刘鹗从他所收藏的五千馀片甲骨中精选1058片,编成《铁云藏龟》六册,1903年(清光绪二十九年)先由抱残守缺斋石印出版,为“抱残守缺斋所藏三代文字之一”的专书。

此为1931年上虞罗振常蟫隐庐影印本,有罗振玉序、吴昌绶序和刘鹗自序。

内页无一例外,全为甲骨文摹图。

五、甲骨文的特点

1、写法不固定

2、字无定格,异构字多

3、有不少异字同形现象

4、合文较多

思考题

1、记载了什么内容?

2、甲骨文的发现有什么重大历史意义?。