烹饪化学资料重点

- 格式:ppt

- 大小:4.49 MB

- 文档页数:10

烹饪中的化学食物中的蛋白质、脂肪、淀粉等都是不容易溶解于水的,通过烧煮以后,吸收了水分,受热膨胀,然后与水反响:淀粉分解成许多的小分子——糖类;脂肪发生部分水解,生成酸和醇;蛋白质生成各种具有鲜美味道的氨基酸。

这样,不仅使食物变得易于被人体消化和吸收,而且还使食物增加了鲜美味道。

所以不要小看烹饪,其中也蕴含着很多化学知识。

各种维生素都怕热、怕氧气,烹调时间过长,温度过高,容易被破坏。

因此,煎炒多用急火,快翻、快出锅。

煎炒鱼肉时,切忌将鱼、肉烧焦,不然,蛋白质中的色氨酸就会转变成有毒的物质,引起食物中毒。

维生素A和它的前身胡萝卜素,以及维生素D等,是一些脂溶性物质,只有溶解在油脂中,才能被小肠膜吸收,因此,炒胡萝卜要多加些油,最好和肉一起炖。

烧煮食物时,加盐、酱油等调味品的时间也得注意。

加盐过早,盐会使豆类或肉里的蛋白质发生凝聚、变硬,水难以浸透进去,豆类或肉不易煮烂,不利于人体消化和吸收。

食盐在烹饪中试必不可少的一样调味料,在古代盐的地位是相当高的。

人们如此看重食盐,那是因为食盐是维持人体正常生理功能,保持安康必不可少的物质。

食盐中的钠离子和氯离子,是维持细胞之间的程度衡及血液中酸碱平衡的重要物质。

钠离子能协调血压和血量,还能促进神经冲动的传导。

另外,心脏和肌肉的收缩也离不开盐。

专家认为,一般人每天约需食盐4-10克,其中日常食物中本身含有1-2克,其余的食盐那么要在烹调时参加。

肾炎、肝炎、心脏病患者应根据医嘱适当控制每天摄盐量,高血压病人也应适当减少食盐量。

长期过多摄入食盐是引发高血压、肾脏病、心脏病的原因,动脉硬化的发病率也与食盐摄入的多少成正比。

在炒菜时放点醋,不但能调味,而且可保持维生素C不被破坏。

煮鱼时放点醋,可使鱼的肉嫩骨酥。

因为醋能同鱼骨〔主要成分是碳酸钙〕发生作用,生成易溶于水的醋酸钙。

如同时再加点酒〔乙醇〕,酸与醇互相反响生成具有芳香气味的乙酸乙酯,使鱼肉格外鲜美可口。

酒、醋还可以除去造成鱼腥的三甲胺。

烹饪包含的化学原理有哪些1.炸油条、油饼时,向面团里常加入小苏打和明矾明矾[KAl(SO4)2·12H2O]在面点中常与小苏打(NaHCO3)一并用作膨松剂,高温油炸的过程中由于Al3+和CO32-发生双水解反应,产生二氧化碳气体,使油条膨发。

反应方程式如下:6NaHCO3+2KAl(SO4)2=3Na2SO4+K2SO4+2Al(OH)3↓+6CO2↑利用明矾与小苏打共同作用,可以降低小苏打的碱性,反应较缓慢,反应过程中产生的二氧化碳可全部得到利用,不至于使部分二氧化碳跑掉,使面团得到充分膨发。

但明矾不能加得过量,否则会给面点带来不良口感。

油条经放置冷却,二氧化碳逐渐逸出,冷却后的成品就会出现“塌陷”,软瘪;生成的氢氧化铝是胃舒平的主要成分,它能中和胃中产生过多的胃酸(盐酸)以保护胃壁粘膜,因此患有胃病的人,常吃油条有好处。

2.石灰水用于鲜蛋的消毒、防腐鲜蛋放在石灰水中,蛋内呼出二氧化碳、空气中的二氧化碳能与氢氧化钙反应:Ca(OH)2+CO2=Ca CO3↓+H2O生成的难溶性碳酸钙微粒沉积在蛋壳的表面,堵塞了蛋壳表面的气孔,阻止了外界维生物的入侵,使蛋的呼吸作用下降,而且气孔堵塞,向外边排出的二氧化碳减少,二氧化碳便在蛋内积存。

二氧化碳是酸性氧化物,使蛋白酸度升高,从而阻止了蛋内微生物的作用,鲜蛋就得到了保护。

3.硝酸钠、亚硝酸钠用于肉制品上色硝酸钠加热时能分解生成亚硝酸钠,并放出氧气,反应方程式为:2NaNO3=2NaNO2+O2↑在动植物体内硝酸钠很容易转化为亚硝酸钠。

亚硝酸钠在酸性条件下可生成亚硝酸:NO2-+H+=HNO2亚硝酸是一种弱酸,它很不稳定,仅存在于稀溶液中,微热甚至冷时,即按下式分解:2HNO2=NO2↑+NO↑+H2O当亚硝酸钠加入肉中能与肉内有机酸反应生成亚硝酸。

亚硝酸分解生成一氧化氮,它能与肌肉中的色素结合成桃红色的化合物,加热后仍保持鲜红色,所以烹饪中常用NaNO2作发剂。

烹饪化学【全本(二)引言概述:烹饪化学是研究烹饪过程中发生的化学反应和物质变化的学科。

通过理解烹饪化学,我们可以更好地掌握烹饪技巧和调整食物的口感、色香味。

本文将从食材选择、加热方式、调味品、食物变色和营养保持5个大点阐述烹饪化学的相关知识。

一、食材选择1. 了解食材的化学成分:不同食材的蛋白质、碳水化合物、脂肪等成分含量不同,烹饪前要了解其特性。

2. 食材的烹饪反应:不同食材烹饪时会发生褐变、水解、氧化等反应,可以根据这些反应调整烹饪方式和时间。

3. 食材的组织结构:食材的纤维、胶原蛋白等组织结构决定了其口感和食用方式,正确处理食材的结构能提升食物口感。

二、加热方式1. 热传导和热辐射:不同加热方式的传热机制不同,了解传热机制可以选择合适的加热方式。

2. 煎、炒、烤的化学反应:高温烹饪时,食材的氧化、美拉德反应等会增加食物的风味和色泽。

3. 蒸、炖的化学反应:低温烹饪时,食材的蛋白质水解等会增加食物的嫩滑口感。

三、调味品1. 食物中的味觉:食物的味道由甜、酸、苦、咸等味觉的刺激共同构成,不同调味品对味觉的激发不同。

2. 调味品的化学反应:酸碱中和、氧化还原等化学反应会改变食物的味道和口感,合理搭配调味品能提升食物的口感。

3. 调味品对食材的影响:某些调味品会改变食材的纹理、口感和颜色,需要根据食材特性选择合适的调味品。

四、食物变色1. 食物的色素:了解食物中的色素来源和反应,可以预防食物变色。

2. 酶的作用:某些酶在加热过程中会使食物变色,合理处理酶的活性可以控制食材的变色。

3. 其他化学反应:氧化、还原等化学反应也会导致食物变色,采取适当的烹饪方法和添加抗氧化剂可以减少变色。

五、营养保持1. 热敏感营养物质:热敏感的维生素、酶等营养物质在烹饪过程中容易被破坏,短时间、低温烹饪可以减少营养损失。

2. 食材的溶解和释放:烹饪过程中,食材中的营养物质会溶解和释放,合理掌握烹饪时间可以最大限度地保留营养。

中职烹饪化学知识点总结一、食材的成分1. 营养成分食材的营养成分是指食物中含有的各种营养物质,如蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质等。

这些营养成分对于人体的生长发育和健康至关重要,因此在烹饪时需要注意保留食材中的营养成分,以保证食物的营养价值。

2. 酶和酶促反应食材中含有各种酶,它们在烹饪过程中会参与到化学反应中。

酶促反应是指酶对食材中的成分进行催化作用,使得食材发生化学变化。

例如,水果中的果胶酶在加热过程中会分解果胶,使得水果变得更加软糯。

3. 酸碱平衡食材的酸碱性对于烹饪过程中的口感和颜色等方面有着重要的影响。

在烹饪过程中,需要根据食材的酸碱特性进行调配,以达到最佳的效果。

例如,烹饪鱼类时可以加入柠檬汁来中和鱼的腥味,使其口感更加鲜美。

4. 食材的有机化学成分食材中含有丰富的有机化学成分,如蛋白质、脂肪、碳水化合物等。

这些有机化学成分会在加热或加工过程中发生变化,从而影响食物的口感和营养价值。

因此,在烹饪过程中需要注意食材中有机化学成分的变化规律,以保证食物的质量。

二、烹饪过程中的化学变化1. 蛋白质的变性加热过程中,蛋白质会发生变性,形成新的化学结构。

这种变性使得食材的口感变得更加柔软,并且有助于增加食物的香味。

例如,煮蛋时蛋白质会发生变性,使得蛋白质凝固成固体,食用起来更加美味。

2. 碳水化合物的糊化在加热过程中,碳水化合物会发生糊化,形成浆状物质。

这种糊化使得食材变得更加软糯,并且有助于增加食物的口感。

例如,在烹饪面条时,面粉中的淀粉会在加热过程中发生糊化,使得面条变得更加有弹性。

3. 脂肪的氧化脂肪在储存和加热过程中会发生氧化,形成氧化脂肪。

这种氧化会使得食材的口感变得更加香脆,并且有助于增加食物的香味。

例如,在炸食物时,食物中的脂肪会在高温下发生氧化反应,使得食物变得更加美味。

4. 维生素的流失在加热过程中,食材中的维生素会发生流失,从而影响食物的营养价值。

因此,在烹饪过程中需要尽量减少维生素的流失,以保证食物的营养价值。

烹饪与化学复习提纲1.食品中的一般化学成分包括哪些?水分无机盐蛋白质脂肪糖类维生素酶类2.简述食品一般化学成分在烹调过程中所发生的变化。

食物的烹调方法是各式各样的,成分的变化是多种多样的(化学变化和物理变化),而成分的损失程度也不相同。

烧、盐渍时水分损失大脂肪在加热时部分流出。

蛋白质在受热时一般损失较少。

在蒸煮食品时,可溶性成分(盐类、糖类、维生素等)、呈味成分等的一部分转移到煮汁中。

水分变化:吸水保水脱水无机盐变化:流失增加污染蛋白质变化:变性胶凝羰氨反应糖类变化:胶糖反应羰氨反应淀粉的糊化与老化纤维素软化多糖凝胶的形成脂肪的变化:溶出热氧化热聚合热分解热变性维生素变化:溶解氧化3.根据自己已有知识,举例说明在烹调加工中的色、香、味的变化。

天然、人工(--着色、调香、入味)颜色变化--蔬菜、肉类、焙烤食品→→酶促褐变、非酶促褐变香气变化滋味变化羰氨反应赋予食品风味和色泽4.烹饪的含义、作用?、含义:是就所吃饭菜制作的全过程而言。

它包括原料的选择、初步加工、切配、烹调、美化装盘等。

•作用:烹的作用:(1)杀菌消毒。

(2)促进大分子的营养素分解,有利于消化吸收。

(3)形成芳香物质,使食物变得芳香可口。

(4)促进复合味的形成。

(5)使原料色泽鲜艳,形状美观。

调的作用:1)除去异味。

(2)增进美味。

5.中国风味菜系--四大风味和八大菜系鲁粤川,,,,,,,菜6.合理膳食概念、要求?概念:合理膳食系由多种食物构成,是指充分利用自然界的多种食物组成的营养素种类齐全、数量充足、比利适宜、合理均衡、美味可口、全面达到营养素推荐量标准的膳食,而膳食的质和量均符合人体正常生理需要、劳动条件及生活环境对营养的需求以及符合卫生的要求,这种膳食称为合理膳食。

•要求:1、摄取的食物应供给足够的能量和各种营养素,以保证机体活动和劳动所需要的能量;保证机体生长发育、组织修复、维持和调节体的各种生理活动;提高机体免疫力和抵抗力,适应和种环境和条件下的机体需要。

美食烹饪中的化学知识与技巧美食和烹饪是我们日常生活中必不可少的一部分。

人们喜欢品尝美食的美味,而烹饪是美食的制作过程。

烹饪不仅是一个文化,更是一门科学。

美食烹饪中蕴含着许多化学知识和技巧,而这些知识和技巧对于烹饪的成功至关重要。

1. 碳水化合物的重要性碳水化合物是我们食物中的一种重要成分,它们被分为复杂碳水化合物和简单碳水化合物两类。

蔬菜、面包、米饭、面条等等都是含有大量碳水化合物的食物。

这些食物中的碳水化合物是人体所需的主要能量来源。

在烹饪中,掌握碳水化合物的烹饪比例和烹饪时间非常重要。

如果烹饪时间过长或比例不当,食材的营养价值会受到严重损失。

2. 醋的用途醋在许多菜肴中都是一种非常重要的调味品,它不仅可以提高菜肴的口味,还可以发挥很多其他作用。

醋可以增强食材的口感,煮熟蔬菜后加入一些醋,可以保持蔬菜的形状和颜色。

在烹饪肉类的时候,加入适量的醋可以软化肉质,使肉质更加鲜嫩。

另外,醋还可以起到杀菌作用,使食材更加安全卫生。

3. 酸碱平衡在美食烹饪中,掌握酸碱平衡是至关重要的一项技能。

不同的食材都有不同的酸碱度,如果在烹饪过程中不注意酸碱平衡,就会导致食材失去原有的味道和质感。

通常情况下,酸性食材(例如柠檬、醋、番茄等)需要与碱性食材(例如小苏打、泡打粉等)搭配使用,以保持食材的鲜美味道和质感。

4. 温度和热量的重要性在烹饪过程中,温度和热量也是非常重要的一项因素。

不同的菜肴需要不同的温度和热量来制作。

在烹饪过程中,不同的食材需要不同的温度和热量来烹制,烹饪时间也会因此而有所变化。

同时,温度和热量还会影响到菜肴的味道和质感。

掌握温度和热量的控制技巧是烹饪成功的关键。

5. 化学反应美食烹饪中还有一个非常重要的因素就是化学反应。

不同的食材在烹饪中会产生不同的化学反应。

例如在烘烤食物时,食材中的糖分会发生焦化反应,这能够带来独特的口感和味道。

另外,在烹饪中,一些食材需要进行酸碱中和反应,以达到最佳的口感和质感。

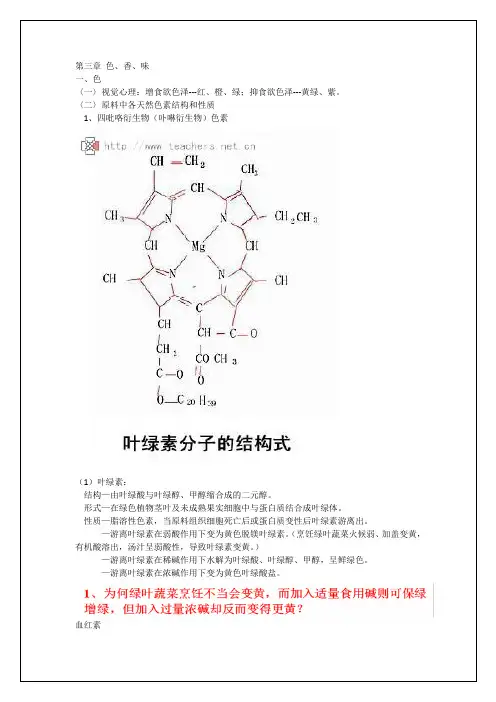

第三章色、香、味一、色〈一〉视觉心理:增食欲色泽---红、橙、绿;抑食欲色泽---黄绿、紫。

〈二〉原料中各天然色素结构和性质1、四吡咯衍生物(卟啉衍生物)色素(1)叶绿素:结构—由叶绿酸与叶绿醇、甲醇缩合成的二元醇。

形式—在绿色植物茎叶及未成熟果实细胞中与蛋白质结合成叶绿体。

性质—脂溶性色素,当原料组织细胞死亡后或蛋白质变性后叶绿素游离出。

—游离叶绿素在弱酸作用下变为黄色脱镁叶绿素。

(烹饪绿叶蔬菜火候弱、加盖变黄,有机酸溶出,汤汁呈弱酸性,导致叶绿素变黄。

)—游离叶绿素在稀碱作用下水解为叶绿酸、叶绿醇、甲醇,呈鲜绿色。

—游离叶绿素在浓碱作用下变为黄色叶绿酸盐。

血红素(2)血红素:分布于动物的肌肉和血液中的色素结构—铁原子+卟啉环—铁卟啉化合物形式—在动物血液及肌肉中与蛋白质结合为血红蛋白(Hb)和肌红蛋白(Mb)。

性质—新鲜肉内部含肌红蛋白Mb(Fe2+)呈暗红色,切口Mb(Fe2+ )遇氧气变为鲜红氧合肌红蛋白Mb(Fe2+)O2,久置于空气中由于Mb(Fe2+ )O2中的Fe2+变为Fe3+而变为褐色变肌红蛋白。

2、如何根据肉切口色泽判断肉的新鲜度,试分析其原理所在?—新鲜肉加热蛋白质变性,血红素与蛋白质分离,肉的表面有氧气Mb中的Fe2+被氧化为Fe3+而呈褐色,肉的内部无氧气,Mb中Fe2+保持还原状而呈粉红色。

—肉中加入亚硝酸盐等还原剂则能保持鲜红色,但亚硝酸盐与肉中仲胺反应产生致癌性亚硝酸胺。

硝酸盐亚硝基化菌亚硝酸盐+乳酸亚硝酸分解亚硝基+肌红蛋白亚硝基肌红蛋白(鲜红色)+胺类物质亚硝胺类物质(致癌)2、类胡萝卜素:分布—红、黄、绿果蔬及鱼皮、甲壳动物虾、蟹壳中。

形式—与蛋白质结合为稳定的络合物性质—虾青素(青色)△虾红素(红色)3、花色苷:植物界分布最广一类色素,极易受理化因素影响而变色或退色。

(1)花青素:分布于植物花、叶、果中,为水溶性色素,随PH变化而变色。

(2)花黄素:分布于植物花、叶、果、种子中,为无物质,但遇碱变黄。

厨房里的化学知识许多人认为,菜的营养成分是固定的,只要常吃营养丰富的蔬菜食品即可保证自身的营养,其实许多营养成分会因为烹饪时的方法不正确而流失,所以要想自己营养得到保证,还要在烹调方法上多加注意。

洗菜、切菜:必须是先洗后切,随切随炒。

如果没吃之前先把菜在水里泡得时间很长,蔬菜中的可溶性维生素和无机盐就会溶解于水中而损失掉。

另外还要注意切了就要及时下锅,不然,维生素受到空气氧化也会不翼而飞。

菜入锅后讲究旺火、热油、快炒:油菜、黄瓜、芹菜、蒜苗之类,绿色系由叶绿素构成,是一种不稳定的植物色素,若加温时间很长,叶绿素变成脱镁叶绿素,呈黄褐色,吃起来既不脆嫩可口,维生素也会损失很多。

如果动作麻利,在不妨碍杀菌情况下,迅速炒好,维生素C 和核黄素、胡萝卜素等都可大部保留下来。

所以,炒菜切忌慢火久炒,非达到熟烂不可。

放味精:味精是个很好的调味品,易溶于水,使菜蔬味道鲜美。

味精的主要成分是谷氨酸钠,是人体所必须的一种氨基酸,对神经系统的功能有益。

但要注意,谷氨酸钠在高温时会被破坏,分解成带有一定毒性的焦谷氨酸钠。

所以,加味精时不可长时间煎煮,无妨起锅时拌入。

同时也不可使用过量,否则会丧失补充营养和调味的作用。

有人认为体重50公斤的人,味精用量每天以不超过6克为宜。

以上所说时烹调时应注意的几个最基本的方面,如果您能掌握好这些要点,相信您在每天进餐时,能很好地消化、吸收蔬菜里的丰富营养成分,您的体质就回日益增强吃鱼的注意事项鱼是人们喜欢吃的佳肴,但如加工不当,会给人们带来许多疾病。

煎焦了的鱼不能吃。

鱼煎焦后会产生较多的苯并芘,它是一种强致癌物质,其毒性超过黄曲霉素。

另外,鱼肉中的蛋白质含量丰富,如果鱼肉烧焦了,高分子蛋白质就会裂变成低分子的氨基酸,并可形成致突变化学物质。

咸鱼最好少吃,咸鱼与鼻咽癌的发生有一定的关系,这一点早已被科学家们认定。

研究表明,在幼儿吃咸鱼比成年人吃咸鱼更具有致癌性。

咸鱼之所以会引起鼻咽癌,是因为鱼在腌制过程中部分蛋白质会分解出胺。

烹饪中的化学知识有哪些 ⾷物在化学中的奇妙反应,烹饪中的每⼀种⽕候,每⼀种调料,每⼀种⾷物的搭配,都可以在混合调⽐中发⽣剧烈也或者是微妙的变化。

那么你知道有哪些烹饪过程的化学知识吗?以下是店铺为你整理的烹饪中的化学知识,希望能帮到你。

烹饪中的化学知识 ⾷物中的蛋⽩质、脂肪、淀粉都是不太容易溶解于⽔的,这就给⼈体的消化和吸收带来了困难。

但是,⾷物经过烧煮以后,吸收了⽔分,并受热膨胀、分裂,变成了可溶解于⽔的物质,在⼈体的肠胃中就容易发⽣化学反应,从⽽为⼈体所吸收。

例如,淀粉颗粒不溶解于冷⽔,但在温⽔中它却会吸⽔膨胀、破裂,变成糊状,然后与⽔反应。

这样⼀来,很⼤的淀粉分⼦就会分解成为许许多多的⼩分⼦――糖类,为⼈体所吸收。

另外,蛋⽩质与⽔作⽤,会⽣成各种具有鲜美味道的氨基酸。

这些氨基酸不仅味美,⽽且易被⼈体吸收。

⼈们常⽤1-2个⼩时的时间来把⾁煮熟焖烂,就是为了促使蛋⽩质分解,使它更易于被⼈体吸收。

温度对烹煮⾷物的影响也很⼤。

⼀般地说,温度升⾼,可以加快反应的速率。

例如,炖煮⾷物的温度约为100℃(这是因为⽔的沸点是lOO℃),炒、炸的最⾼温度约为200-300℃(油的沸点⽐⽔⾼)。

油炒⽐油炸的温度略低⼀点,但⽐炖煮的温度要⾼许多。

所以,把⾁煮熟焖烂所花的时间,要⽐炒、炸所花的时间多上好⼏倍。

锅中的温度与炒拌也有关系。

炒拌可以使⾷物受热均匀,但过分炒拌会使锅中的温度降低,⽽且炒拌多了,⾷物与空⽓中的氧接触的机会也较多,⾷物中的维⽣素C易被氧化⽽遭到破坏。

所以炒拌⼀下后加锅盖是必要的,⼀可以防⽌降低锅温,⼆则可以防⽌维⽣素氧化⽽降低营养价值。

炒⾁⽚时,若⾁⽚中的⽔分失去过多,会使蛋⽩质凝固、变硬,不易为⼈体消化、吸收。

所以有经验的⼈在炒⾁⽚前,就会在⾁⽚中调⼊⼀些淀粉,使⾁⽚在烹炒过程中不致失⽔过多,炒出来的⾁⽚也会很鲜嫩。

烧煮⾷物时,加盐、酱油等调味品的时间与⾷物中的化学变化也有关系。

⾷物中的蛋⽩质本⾝具有胶体的性质,遇盐等物质就会发⽣化学作⽤。

调味品的添加顺序是以渗透力强弱的尺度的。

渗透力强的后强。

炒菜时,应先加糖,随后是食盐、醋、酱油,最后是味精。

如果顺序颠倒,先放了食盐,便会阻碍糖的扩散,因食盐有脱水作用,会促使蛋白质的凝固,使食物的表面发硬且有韧性,糖的甜味渗入很困难。

还有个别原则,是没有香味的调料(如食盐、糖等)可在烹调中长时间受热,而有香味的调料不可以,以免香味逃逸,味精的主要成分分为谷氨酸钠,受不了烹调的高温,只能在最后加入。

烧煮食物时,加调味品的时间,对食物中发生的化学变化也有关系。

食物中的蛋白质本身具有胶体的性质,遇氯化钠等强电解质,会发生凝聚作用。

例如:豆浆中加入食盐,它就会凝聚,成为豆腐脑,在煮豆、烧肉时,如果加盐过早,一方面汤中有了盐分,水分难以渗透到豆类或肉里去;另一方面食盐使豆或肉里蛋白质凝聚,变硬。

这两方面都使豆或肉不易煮烂,当然也不利于人体消化和吸收。

烹煮食物的火候,也就是温度对食物的影响很大。

一般来说,温度升高,可以加快反应速度。

例如:炖煮食物的温度约为100度(水的沸点),炒的温度约为200至300度(油的沸点比水高),油炒比油炸的温度略低一些,但比炖、煮的温度要高很多。

所以,把肉煮酥焖烂的时间要比炒、炸多几倍,锅中的温度与拌炒也有关系。

拌炒可使食品受热均匀,但过分拌炒会使锅中温度降低,而且拌炒多了食物与空气中氧气接触的机会也会增多,食物中的维生素C易被氧化而遭到破坏。

所以拌炒以后加锅盖必要的,一则可以防止降低锅温,二则可以防止维生素氧化而降低营养价值。

很多家庭在烧鱼时都喜欢加些酒,你知道这是什么道理吗?死鱼中三甲胺更多,因此,鱼死得越久,腥味越浓。

三甲胺不易溶于水,但易溶于酒精,所以烧鱼时加些酒,能去掉腥味,使鱼更好吃。

酒可去掉鱼类的腥味,也可去掉肉类的腥味;酒的作用并不仅仅如此,食物中的脂肪在烧煮时,会发生部分水解,生成酸和醇。

当加入酒(含乙醇)、醋(含醋酸)等调味辅料时,酸和醇相互间发生酯化反应,生成具有芳香味的酯。

烹饪化学大纲

烹饪化学大纲

一、介绍烹饪化学的基本原理

1.烹饪化学的定义及其现实意义

2.化学反应与烹饪过程的关系

3.食物成分对烹饪的影响

二、食物的化学成分及其作用

1.碳水化合物

2.蛋白质

3.脂肪

4.维生素

5.矿物质

6.水分

三、热学的基本概念

1. 热的定义和基本单位

2. 热传递方式及影响烹饪的因素

3. 热传递对食物变化的影响

四、烹饪中的化学反应

1. 氧化还原反应

2. 加热反应

3. 酸碱反应

4. 酶催化反应

五、食物加工中的化学反应

1. 发酵反应

2. 热处理

3. 调味料的化学反应

六、烹饪中常用化学调味料

1. 盐

2. 糖

3. 酱油

4. 醋

5. 调味酱

七、烹饪中的化学技巧

1. 调味技巧

2. 切割食材技巧

3. 烹调技巧

4. 调理技巧

八、烹饪中的安全问题

1. 食品安全

2. 工作环境安全

3. 火灾安全

九、烹饪与健康

1. 多样化的饮食

2. 控制烹饪时间和温度

3. 餐后安全处理

十、烹饪的未来发展趋势

1. 健康饮食与创新菜品的结合

2. 烹饪工具、器具的创新

3. 烹饪教育的发展与创新

结语:

通过本课程的学习,我们可以更加深入地了解食物与化学之间的关系,提高烹饪技巧,并且更好地保障食品安全,切实落实食品安全责任,

为未来的健康饮食创造更多可能。

引言概述:烹饪是一门复杂而有趣的艺术,它涉及到多种化学知识和物理原理。

在烹饪过程中,食材的变化、食物的味道和质地,都与化学反应和物理性质密不可分。

本文将探讨烹饪中涉及的一些化学知识和物理知识,包括反应速率、热传导、液体流体力学、酶的作用和蛋白质的变性等。

正文:1.反应速率1.1高温下的酶活性详细阐述高温下酶的变性和降解过程1.2食材与调味料的混合反应解释食材和调味料混合反应,如醋酸酯化反应和乳酸发酵过程2.热传导2.1煮沸和蒸煮过程中的热传导解释液体加热过程中热量的传导方式2.2热量在食物中的传导讨论食物中的导热性和热量传递的影响因素3.液体流体力学3.1混合和搅拌讨论液体混合和搅拌的原理和机制3.2表面张力和乳化详细解释液体表面张力和乳化过程3.3空气泡和气泡自然浮力探讨气泡在液体中的、漂浮和消失过程4.酶的作用4.1酶在烹饪中的应用分析酶在食物加工和调味过程中的作用和效应4.2酶催化反应的原理解释酶催化反应和底物与酶的结合机理4.3酶的温度和pH值的影响探讨温度和pH值对酶活性的影响和调控5.蛋白质的变性5.1加热引起的蛋白质变性揭示蛋白质在加热过程中的变性和凝固5.2盐和酸对蛋白质的作用讨论盐和酸对蛋白质的离解和聚集作用5.3糖对蛋白质的影响探讨糖分子与蛋白质之间的相互作用和反应过程总结:烹饪中涉及的化学知识和物理原理非常广泛。

了解这些知识可以更好地理解烹饪过程中食材的变化和美食背后的科学原理。

反应速率、热传导、液体流体力学、酶的作用和蛋白质的变性是烹饪中重要的化学和物理过程。

深入研究和理解这些知识,不仅可以提高烹饪技巧,还有助于创造出更美味、更具创意的菜肴。

《烹饪化学》1.简述皮冻的形成机理及在汤包制作工艺中的运用机理答:皮冻由蛋白质组成,主要成份为胶原蛋白,胶原蛋白是由成千上万的氨基酸分子,单糖分子和多糖分子组成。

胶原蛋白在加热加水的情况下,蛋白质会发生变性。

加热时,生成溶于水的凝胶,且呈液态。

冷却后,分子动能下降,分子间距离靠近,氢键连接成一个网格状机构,将水锁定在网格中。

2.简述米饭烹制机理答:米饭由生变熟的过程,都伴有淀粉的糊化作用的产生,随糊化作用的展开,淀粉分子间氢键断开。

在加热下,破坏了分子内部的氢键。

在加水情况下,疏松分子间的氢键,是淀粉分子呈零散状。

这样才能使米饭变熟。

3.简述高汤的制作机理答:水是一种良好的溶剂,它具有很强的溶解性。

它能溶解很多蛋白质和其他物质4.简述热制米,面冷却变硬机理答:米面冷却后变硬主要是淀粉的老化,糊化后的淀粉分子逐渐的自动由无序态排列成有序相邻的淀粉分子,分子间氢键有逐步恢复,并排挤出一些水来,失去水而形成致密的淀粉分子,所以冷却了会变硬。

5.为何在调制鱼茸肉糜时,加适量的盐可增加其吃水量,如加过量的盐反而会出吐水现象答:因为鱼茸肉糜没有完整的组织细胞,加盐可增加吃水量,增加了蛋白质的亲水性,加盐后,盐会水解出钠离子和氯离子,亲水性与蛋白质表面电荷数成正比,使鱼茸肉糜吃水。

反之过量后,蛋白质表面的电荷饱和,所以把已吸附的水都带走了,伴随出现吐水现象。

6.简述生理酸性食物与生理碱性食物的区别,判断柠檬、柑橘、青菜、萝卜、鸡蛋、牛奶、猪肉各属于哪一类食物?答:区分两者的依据有矿物质类型不同所致,代谢产物的酸碱性为生理酸(碱)性食物,生理酸性食物一般为动物原料(牛奶除外),生理碱性食物为植物性原料。

生理酸性食物:鸡蛋,猪肉。

生理碱性食物:柠檬、柑橘、青菜、萝卜、牛奶。

7.为何果蔬类不能冷冻而应冷藏,且最佳温度为4度答:因为水有固有的物理性质,冷冻后会反向膨胀。

果蔬了冷冻后使之细胞膜破裂,导致其腐败变质,所以冷藏是最好的选择。