光电效应光的波粒二象性

- 格式:ppt

- 大小:741.50 KB

- 文档页数:7

光电效应与波粒二象性实验光电效应和波粒二象性实验是量子力学领域中最重要的实验现象之一,对于我们理解光与物质的性质具有重要的意义。

本文将对光电效应和波粒二象性实验进行详细讨论,并探讨其在科学研究和现实生活中的应用。

一、光电效应光电效应是指当光照射到金属上时,金属表面会发生电子的发射现象。

早在19世纪末,科学家们就观察到了光电效应,但直到1905年,爱因斯坦提出了光电效应的解释,才真正揭示了其背后的机理。

光电效应的原理可以用波动理论和粒子理论来解释。

根据波动理论,光是一种波动,当光照射到金属上时,金属表面的电子受到能量的输入,最终会被激发到足够的能级跃迁到导带,从而产生电子的流动。

而根据粒子理论,光被看作是一种由光子组成的粒子流,当光子遇到金属表面的电子时,其能量被传递给电子,使其获得足够的动能逃离金属表面。

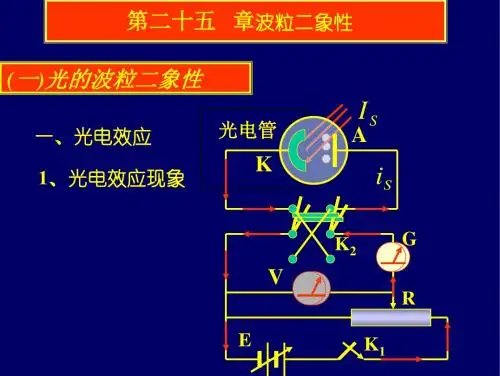

光电效应的实验装置主要包括光源、金属样品和电流计。

通过改变光源的强度、波长和金属样品的材料以及外加的电势差,可以研究光电效应的特性。

实验结果表明,当光源的频率低于某个临界频率时,无论光源的强度如何增加,金属表面都不会有电子发射。

而当光源的频率高于临界频率时,电子发射的强度随光源强度的增加而增加。

光电效应具有许多重要的应用。

其中,最常见的应用就是太阳能电池。

太阳能电池正是利用了光电效应将太阳光能转化为电能。

此外,光电效应还在光电传感器、光电倍增管和光电管等电子仪器中得到广泛应用,极大地推动了现代电子技术的发展。

二、波粒二象性实验波粒二象性实验是指对于微观粒子,如光子或电子,同时具有波动性和粒子性的现象。

这一实验现象首先是由德布罗意在1924年提出的。

波粒二象性实验最典型的例子是双缝干涉实验。

实验装置包括一个具有两个狭缝的隔板、光源和屏幕。

当单色光照射到隔板上时,光通过两个狭缝后,会在屏幕上形成干涉条纹。

这表明光具有波动性质。

然而,当我们将光源的强度减弱到一定程度,仅剩下一个光子穿过隔板时,其在屏幕上也会形成干涉条纹。

光的波粒二象性理论在物理学中,光的波粒二象性理论是一种基本理论,用于描述光的性质。

根据这一理论,光既可以被视为一种波动,也可以被视为一种粒子。

本文将介绍光的波粒二象性理论的背景、实验证据和应用。

一、背景光的波粒二象性理论最早由爱因斯坦在20世纪初提出。

在此之前,人们普遍认为光是一种纯粹的电磁波,可以通过经典的波动理论来解释。

然而,经过一系列实验的观察和研究,科学家发现了一些无法用波动理论解释的现象,如光的光电效应和康普顿散射。

为了解释这些现象,爱因斯坦引入了光的波粒二象性理论。

二、实验证据1. 光的光电效应实验光的光电效应实验证明,当光照射到金属表面时,会引起电子的发射。

根据波动理论,电子应该能够从金属中获得足够的能量才能被发射出来,而光的能量与其强度有关。

然而,实验发现,即使光的强度很弱,只要其频率足够高,金属表面仍会发生光电效应。

这个现象无法用波动理论解释,但可以通过将光视为粒子(光子)来解释,其能量由频率决定。

2. 康普顿散射实验康普顿散射实验表明,当光与物质相互作用时,光子和物质中的电子之间会发生碰撞,并且光子的频率和方向会发生改变。

根据波动理论,光的频率和方向应该保持不变。

然而,实验观察到康普顿散射时存在频率和方向的改变,这可以通过将光视为粒子来解释,其中光子和电子之间发生了动量和能量的交换。

三、光的波粒二象性应用1. 光的干涉和衍射根据光的波动性质,光在通过开口或遇到障碍物时会发生干涉和衍射现象。

这一现象广泛应用于光学领域,如干涉仪、光栅和衍射光罩。

2. 光的能量传递光的波动性质使得它能够以波的形式传输能量,如太阳能和激光器。

同时,光的粒子性质使得它能够在光学通信和光储存中被用作信息传递的载体。

3. 光的量子力学研究光的波粒二象性为研究量子力学提供了重要的实验基础。

通过研究光和其他微观粒子之间的相互作用,科学家能够更深入地理解量子力学的基本原理和现象,如量子纠缠和量子隧道效应。

总结:光的波粒二象性理论提供了一种全面解释光的性质的方式,既能够解释一些波动现象,又能够解释一些粒子现象。

光的光电效应与波粒二象性实践光的光电效应和波粒二象性是现代物理学中的重要概念,对于解释光的本质和光电效应的产生机制具有重要意义。

通过实践研究光的光电效应和波粒二象性,我们可以更加深入地理解这些现象的本质和物理规律。

一、光的光电效应实践光的光电效应是指当光射到金属表面时,金属表面会产生电子的释放现象。

为了验证光的光电效应,并探究其规律,我们可以进行以下实验。

实验所需材料:一块金属板、一个光源(例如激光笔)、一个电压表实验步骤:1. 将金属板放置在实验台上,保持其平整稳固;2. 打开光源,将光源对准金属板表面,确保光线照射到金属板上;3. 通过电压表测量金属板上产生的电压。

实验结果:我们会观察到,当光源照射到金属板上时,金属板上会发生电压变化。

这是因为光的能量被金属吸收,电子从金属表面释放出来,形成电流。

实验中,我们可以通过改变光源的亮度、颜色和金属板的材质等条件,进一步研究光电效应的规律。

二、波粒二象性的实践波粒二象性是指微观粒子既具有粒子性质,也具有波动性质。

通过实践,我们可以对波粒二象性进行直观的观察和研究。

实验所需材料:电子束、双缝装置、光屏。

实验步骤:1. 准备双缝装置,并将其放置在实验台上;2. 使用电子束作为实验粒子,通过双缝装置,将电子束均匀地射向光屏;3. 在光屏上观察到电子束的衍射图案。

实验结果:我们会观察到,电子束在经过双缝装置后,在光屏上形成明暗相间的条纹。

这表明,电子作为微观粒子具有波动性质,能够表现出衍射现象。

这一实验结果支持了波粒二象性的理论。

综上所述,通过实践研究光的光电效应和波粒二象性,我们可以更加深入地理解这些现象的本质和物理规律。

光的光电效应实践可以帮助我们验证光的能量传递机制,而波粒二象性的实践则可以直观地观察到微观粒子同时具有波动性和粒子性。

这些实践有助于培养我们的科学思维和实验技能,并推动现代物理学的发展。

通过不断深入研究,我们可以更好地理解光的本质和微观粒子行为,为科学技术的发展做出更大的贡献。

光电效应波粒二象性是一个涉及光的波粒二象性的概念。

波粒二象性是指物质的波和粒子的双重性质,即物质既可以表现为波,也可以表现为粒子。

这个概念是由爱因斯坦在1905年提出的,并得到了广泛的接受。

光电效应是指光线在物体表面或某些物质中作用时所产生的电子或电流。

这种效应表明,光具有粒子性质,并且可以被视为质子流或电子流。

这个效应是由波动理论的建立者爱因斯坦预测的,后来被证明是正确的。

光电效应波粒二象性指的是光在物体表面或某些物质中作用时所产生的电子或电流,这个效应表明光具有波粒二象性。

这意味着光既可以表现为波,也可以表现为粒子。

这种效应的存在证明了光的波粒二象性,并为我们对光的性质和行为有更深入的理解。

光电效应波粒二象性的研究对我们理解物质的性质和行为至关重要,因为它为我们提供了一种新的方法来描述和理解物质。

例如,通过研究光电效应波粒二象性,我们可以更好地理解光的性质和行为,进而更好地应用光来探测物质的性质。

例如,光电效应可以用来探测原子的能级结构,或者用来测量物质的电荷分布。

此外,光电效应波粒二象性也为我们提供了一种新的方法来生成和利用电流。

例如,太阳能电池就是利用光电效应来生成电流的一种装置。

太阳能电池利用太阳光照射到特殊材料上时产生的光电效应来生成电流。

光电效应波粒二象性也为我们提供了一种新的方法来研究物质的性质。

例如,我们可以利用光电效应来研究原子的能级结构,或者利用光电效应来研究电荷分布。

光电效应波粒二象性的研究对我们理解物质的性质和行为至关重要,因为它为我们提供了一种新的方法来描述和理解物质。

例如,通过研究光电效应波粒二象性,我们可以更好地理解光的性质和行为,进而更好地应用光来探测物质的性质。

此外,光电效应波粒二象性也为我们提供了一种新的研究目标和方向。

名词解释光的波粒二象性光的波粒二象性:一场令人着迷且具有深远意义的理论光,作为一种电磁波,既具有波动性质,也表现出粒子特征。

这种既有波动性,又有粒子属性的性质被称为光的波粒二象性。

对于光的波粒二象性的解释,是一个复杂而又深奥的理论。

在本文中,将深入探讨这一引人入胜的现象,以期加深对光学的理解与认识。

光的波动性是波粒二象性的重要组成部分。

早在17世纪,荷兰科学家赫歇尔就发现了光的波动性。

他以经典的双缝干涉实验为基础,证明了光在传播过程中会发生干涉现象。

通过将光传播的路径分为两条,然后让光线通过两个细缝,最后在屏幕上形成干涉条纹。

这一实验结果证明了光的波动本质。

然而,当科学家在20世纪初深入研究光的行为时,他们意外地发现了光的粒子特性。

这个发现是通过光电效应实验来得到的。

在光电效应中,当一束光照射到金属表面时,会产生电子的释放。

研究者发现,光的能量并非以连续的方式传递给金属中的电子,而是以粒子的方式,即光子。

这一发现极大地改变了人们对光的认识。

进一步研究显示,光不仅能够像波一样通过空间传播,还表现出粒子的行为,比如具有能量和动量。

这种现象被形象地称为光的波粒二象性。

光的波粒二象性的实验基础之一是杨氏双缝干涉实验。

在这个实验中,研究者在光线通过两个细缝后,在屏幕上观察到干涉条纹。

但当光的强度被削弱至极限时,只有一个光子通过一个缝隙的情况时,仍然能够观察到干涉条纹。

这一实验结果表明,即使是光的粒子也具有波动性。

另一个证明光的波粒二象性的实验是单光子干涉实验。

在这个实验中,研究者通过光子传递装置,逐个发射出一个光子,然后再让它通过两个细缝。

结果让人意外的是,当足够多的光子通过后,在屏幕上形成了干涉条纹。

这表明,即使是单个光子,也能够表现出波动性。

对于光的波粒二象性的解释,量子力学提供了一个完整的理论框架。

量子力学认为,光的波动性和粒子性是统一的,而不是相互独立的。

在量子力学的描述中,光被视为由许多个离散的能量量子组成的粒子流。

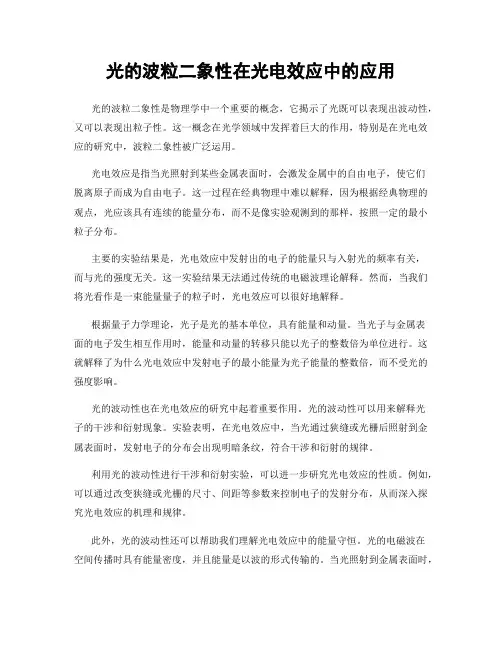

光的波粒二象性在光电效应中的应用光的波粒二象性是物理学中一个重要的概念,它揭示了光既可以表现出波动性,又可以表现出粒子性。

这一概念在光学领域中发挥着巨大的作用,特别是在光电效应的研究中,波粒二象性被广泛运用。

光电效应是指当光照射到某些金属表面时,会激发金属中的自由电子,使它们脱离原子而成为自由电子。

这一过程在经典物理中难以解释,因为根据经典物理的观点,光应该具有连续的能量分布,而不是像实验观测到的那样,按照一定的最小粒子分布。

主要的实验结果是,光电效应中发射出的电子的能量只与入射光的频率有关,而与光的强度无关。

这一实验结果无法通过传统的电磁波理论解释。

然而,当我们将光看作是一束能量量子的粒子时,光电效应可以很好地解释。

根据量子力学理论,光子是光的基本单位,具有能量和动量。

当光子与金属表面的电子发生相互作用时,能量和动量的转移只能以光子的整数倍为单位进行。

这就解释了为什么光电效应中发射电子的最小能量为光子能量的整数倍,而不受光的强度影响。

光的波动性也在光电效应的研究中起着重要作用。

光的波动性可以用来解释光子的干涉和衍射现象。

实验表明,在光电效应中,当光通过狭缝或光栅后照射到金属表面时,发射电子的分布会出现明暗条纹,符合干涉和衍射的规律。

利用光的波动性进行干涉和衍射实验,可以进一步研究光电效应的性质。

例如,可以通过改变狭缝或光栅的尺寸、间距等参数来控制电子的发射分布,从而深入探究光电效应的机理和规律。

此外,光的波动性还可以帮助我们理解光电效应中的能量守恒。

光的电磁波在空间传播时具有能量密度,并且能量是以波的形式传输的。

当光照射到金属表面时,能量可以被电子吸收,从而激发它们脱离原子。

这一过程需要满足能量守恒的原则,光的波动性对于能量守恒的研究提供了重要线索。

在实际应用中,光电效应已经被广泛利用。

最典型的例子就是太阳能电池。

太阳能电池利用光电效应将光能转化为电能,实现了可持续清洁能源的利用。

另外,光电效应还被应用于光电转换器件、激光技术、光纤通信等领域。

光的波粒二象性的实验验证与应用光的波粒二象性是物理学中的一个重要概念,指的是光既具有粒子性的特征,也具有波动性的特征。

这一概念最早由爱因斯坦提出,并通过实验证实。

本文将探讨光的波粒二象性的实验验证以及其在科学和技术领域的应用。

一、实验验证1. 双缝干涉实验双缝干涉实验是验证光的波动性的经典实验之一。

将一束单色光照射到两个狭缝之间的屏幕上,观察到在幕后的观察屏上出现一系列明暗相间的条纹。

这表明光具有波动性,通过双缝形成的衍射现象产生了干涉效应。

2. 光电效应实验光电效应实验证实了光的粒子性。

当光照射到金属表面时,如果光的能量大于金属的逸出功,就会有电子从金属表面解离出来。

这说明光具有以粒子形式传播的特征,被称为光子。

3. 康普顿散射实验康普顿散射实验验证了光子与物质粒子碰撞后发生能量和动量的转移。

当一束X射线照射到物质表面时,被散射的X射线的波长发生改变,这表明X射线被物质粒子散射发生了碰撞。

二、应用1. 光通信技术光通信技术是一种高速传输信息的技术,充分利用了光的波动性。

通过将信息转换为光信号并通过光纤传输,可以实现高速、高带宽的通信。

2. 光谱分析光谱分析是一种重要的科学研究和技术应用手段。

通过将光通过物质样品后产生的光谱分析,可以得到物质的成分和结构信息,被广泛应用于化学、生物和地球科学等领域。

3. 明暗控制技术利用光的波动性和粒子性,可以实现明暗控制技术。

例如,在液晶显示器中,通过控制光的透过与阻挡来改变像素的亮度和颜色,实现图像的显示。

4. 光学显微镜光学显微镜是一种重要的科学仪器,利用光的波动性和粒子性,可以观察微小的生物、细胞和材料结构。

通过放大和分辨光的图像,提供了高分辨率和细节的观察。

结论光的波粒二象性经过实验证实,这一概念在科学和技术领域具有广泛的应用。

通过光的波动性,我们可以理解光的干涉和衍射现象;通过光的粒子性,我们可以利用光通信技术、光谱分析和明暗控制技术等。

光的波粒二象性的实验验证和应用为我们深入研究和利用光的性质提供了重要的基础。

光的波粒二象性与光电效应实验光的波粒二象性和光电效应是物理学中重要的实验现象,对于我们理解光的本质和光与物质相互作用的机制具有重要意义。

本文将对光的波粒二象性和光电效应的实验进行介绍和分析。

首先,光的波粒二象性是指光在某些实验条件下表现出波动性质,而在其他条件下表现出粒子性质。

实验证明,光可以通过干涉、衍射等现象来证明其波动性质,而通过光电效应实验可以证明其粒子性质。

在干涉实验中,光通过一个狭缝后会形成明暗相间的干涉条纹,这是因为光波在两个狭缝间的相互干涉导致的。

这一现象可以用波动理论的叠加原理来解释,即光波通过狭缝后会发生衍射,而在屏幕上出现的干涉条纹是不同衍射波的相干叠加结果。

这一实验结果表明,光具有波动性质。

另一方面,在光电效应实验中,我们观察到当光照射到金属表面时,会产生电流。

根据经典物理学的理论,光的能量应该被均匀分布在金属表面上,而不应该有足够的能量将电子从金属中解离。

然而,实验证明,当光的频率足够高时,光的能量将被局部集中在金属表面的某一小区域,从而可以将电子从金属中解离出来。

这一实验结果表明了光的粒子性质。

进一步的研究表明,光的粒子性质可以用光子模型来解释。

根据光子模型,光可以被看作是由一系列粒子(光子)组成的,每个光子都携带一定量的能量。

光电效应的实验结果可以用光子与金属表面电子的相互作用来解释,当光子的能量足够高时,光子与金属表面的电子发生碰撞,将部分能量传递给电子,使其脱离金属原子而形成电流。

实验中,我们通常使用阴极射线管(CRT)进行光电效应的观察。

CRT中有一个金属阴极和一个光敏物质被合理分离的阳极。

当高压加到CRT中时,光敏物质吸收光子并释放出电子,这些电子会被电场加速并传到阳极,形成电流。

通过测量电流的变化,我们可以了解光电效应与光的频率、强度和电压等因素之间的关系。

总结一下,光的波粒二象性与光电效应实验为我们理解光的本质和光与物质相互作用的机制提供了重要的实验结果。

光的波粒二象性的应用光是一种电磁波,既具有波动性质,又具有粒子性质。

这种波粒二象性给光带来了许多有趣且重要的应用。

本文将探讨光的波粒二象性在光电效应、量子力学、光谱学和光学器件等方面的应用。

一、光电效应光电效应是指当光照射到金属表面时,金属会释放出电子的现象。

这一现象的解释需要用到光的粒子性质。

根据爱因斯坦的理论,光是由光子组成的粒子流,每个光子携带一定的能量。

当光照射到金属表面时,光子的能量被传递给金属中的电子,如果光子的能量大于金属中电子的解离能,电子就会被激发和解离离开金属表面。

通过测量光电子和金属间的动量差,可以精确确定光子的能量。

二、量子力学光的波粒二象性是量子力学的基石之一。

量子力学描述了微观粒子的行为,其中包括光子。

量子力学的基本方程,如薛定谔方程,可以描述光子的波动性质。

通过对这些方程的求解,我们可以推导出光在不同介质中的传播规律,以及与物质相互作用的机制。

量子力学的发展使得我们能够更好地理解和解释光在微观尺度上的行为,为光学器件的设计和应用提供了理论基础。

三、光谱学光谱学是研究光的波动性质在光学谱中的应用。

通过将光通过光栅或棱镜进行分散,我们可以观察到不同波长的光在光谱中呈现出不同的颜色。

这是因为光的波动性质使得不同波长的光在光学器件中以不同的方式传播和干涉,从而呈现出不同的光谱特征。

通过研究光谱,我们可以确定物体的化学成分、温度、速度等信息。

光谱学在天文学、化学分析等领域有着广泛的应用。

四、光学器件光的波粒二象性提供了许多光学器件的设计和制备基础。

比如,光波导器件利用光的波动性质在介质中传播,并通过构造特定的波导结构来实现光的导向和控制。

光学谐振腔则利用光的粒子性质,通过构造特定的器件结构来实现光的聚集和增强,从而实现激光放大和产生。

光学器件的设计和制备依赖于对光波动性质和粒子性质的深入理解。

结论光的波粒二象性的应用涵盖了光电效应、量子力学、光谱学和光学器件等领域。

光的粒子性质使得我们能够更好地理解和解释光的行为,同时也为许多应用提供了技术基础。

光电效应现象支持光具有波粒二象性特性光电效应现象是指当光线照射到金属表面时,金属会放出电子的现象。

这一现象的发现揭示了光的波粒二象性特性,即光既具有波动性质,也具有粒子性质。

在19世纪末和20世纪初,科学家们对光的性质进行了深入研究。

他们发现,光可以像波一样产生干涉、衍射等现象,从而推论光是一种波动。

然而,到了20世纪初,爱因斯坦通过对光电效应的研究提出了光的粒子性质。

光电效应是指当光线照射到金属表面时,金属会放出电子。

这些电子被称为光电子,具有一定的动能。

根据经典电磁波理论,光是一种电磁波,当光线照射到金属表面时,电磁波的能量会转移给金属中的自由电子,使其脱离金属原子束缚。

然而,实验观察到的现象与经典理论的预期不符。

根据经典电磁波理论,无论光的强度有多强,只要频率足够低,金属表面的自由电子都应该被激发并放出。

然而,实验发现,金属表面只有当光足够强、频率足够高时,才会发生光电效应。

这一观察结果无法用波动性质来解释,因为根据经验,波动的幅度高低只与波的强度有关,与频率无关。

因此,这就引出了对光的粒子性质的探究。

爱因斯坦通过对光电效应的研究,提出了光子的概念。

他认为,光是由一连串具有粒子性质的粒子组成的,每个粒子被称为光子,并具有能量和动量。

根据光子的能量公式E = hf(其中E为能量,h为普朗克常量,f为光的频率),可以解释光电效应中观察到的实验现象。

当光的频率足够高时,每个光子携带的能量足够大,可以克服金属中自由电子的束缚力,从而产生光电子。

光电效应的实验结果打破了传统的物理观念,提出了光的粒子性质。

这一发现不仅解释了实验现象,也为后来量子力学的发展奠定了基础。

实际上,波粒二象性成为了量子力学的基本概念之一,用于解释光、电子等微观粒子的行为。

除了光电效应,光的波粒二象性还在其他实验中得到了证实。

例如,干涉实验和衍射实验显示了光的波动性质,而光的量子性质则可以通过光的能量和动量的量子化得到证实。

这些实验结果进一步支持了光具有波粒二象性特性的理论。

2023年高考物理热点复习:光电效应波粒二象性【2023高考课标解读】一、光电效应波粒二象性1.光电效应(1)定义:在光的照射下从金属表面发射出电子的现象(发射出的电子称为光电子)。

(2)产生条件:入射光的频率大于金属极限频率。

(3)光电效应规律①存在着饱和电流:对于一定颜色的光,入射光越强,单位时间内发射的光电子数越多。

②存在着遏止电压和截止频率:光电子的能量只与入射光的频率有关,而与入射光的强弱无关。

当入射光的频率低于截止频率时不发生光电效应。

③光电效应具有瞬时性:当频率超过截止频率时,无论入射光怎样微弱,几乎在照到金属时立即产生光电流,时间不超过10-9s。

2.光电效应方程(1)基本物理量①光子的能量ε=hν,其中h=6.626×10-34J·s(称为普朗克常量)。

②逸出功:使电子脱离某种金属所做功的最小值。

③最大初动能:发生光电效应时,金属表面上的电子吸收光子后克服原子核的引力逸出时所具有动能的最大值。

(2)光电效应方程:E k=hν-W0。

【知识拓展】与光电效应有关的五组概念对比1.光子与光电子:光子指光在空间传播时的每一份能量,光子不带电;光电子是金属表面受到光照射时发射出来的电子,其本质是电子。

光子是光电效应的因,光电子是果。

2.光电子的动能与光电子的最大初动能:光照射到金属表面时,电子吸收光子的全部能量,可能向各个方向运动,需克服原子核和其他原子的阻碍而损失一部分能量,剩余部分为光电子的初动能;只有金属表面的电子直接向外飞出时,只需克服原子核的引力做功的情况,才具有最大初动能。

光电子的初动能小于或等于光电子的最大初动能。

3.光电流与饱和光电流:金属板飞出的光电子到达阳极,回路中便产生光电流,随着所加正向电压的增大,光电流趋于一个饱和值,这个饱和值是饱和光电流,在一定的光照条件下,饱和光电流与所加电压大小无关。

第1页(共18页)。

光的波粒二象性与光电效应光的波粒二象性是指光既可以被视为一种波动现象,又可以被视为由光子组成的微粒。

这个概念的形成源于对光电效应的研究。

光电效应是指当光照射到某些金属表面时,会引起金属表面的电子发射。

这一现象的实验结果与经典的波动理论相悖,因此推动了对光的本质的重新认识。

本文将针对光的波粒二象性与光电效应展开讨论。

一、光的波动性:光最早被看作是一种传播时呈现波动现象的电磁波。

根据这一理论,光的传播特性可以用波动方程来描述,例如光的干涉与衍射现象。

这种波动性可以被用来解释一系列的实验现象,比如双缝干涉、杨氏实验等。

二、光的粒子性:然而,在一定的条件下,光也可以被视为由一系列微粒组成的粒子。

这些粒子被称为光子,是光的基本单位。

光的粒子性主要可以通过光电效应来观察到。

在光电效应中,金属表面会吸收光的能量,产生光电子。

三、光电效应:光电效应的实验结果与波动理论的预测不一致,这推动了对光的粒子性的认识。

实验证明,在特定的频率下,只有光的强度达到一定的阈值,才会引起金属表面的电子发射。

这一现象可以通过光的粒子性来解释,即光子携带着一定的能量,当其能量足够大时,可以克服金属表面对电子的束缚力,使电子脱离金属表面。

四、德布罗意假设:进一步的研究表明,光不仅具有粒子性,同时也具有波动性。

这一观点得到了波动方程以及德布罗意假设的支持。

德布罗意假设认为,不仅电子具有粒子和波动性质,其他物质粒子也具备这种双重属性。

五、光的波粒二象性的应用:光的波粒二象性不仅仅在光电效应中起到关键作用,它还应用于量子力学的发展和解释物质微粒行为的研究。

例如,光在干涉与衍射现象中的波动特性得到了光的干涉仪和衍射仪的应用。

而光的粒子特性被用于光的探测、通信和光谱分析等领域。

光的波粒二象性是现代物理学的基础概念之一,它揭示了光的多样性和奇妙性质。

光的波动性和粒子性共同解释了一系列的实验现象,同时也推动了对自然界本质的重新思考。

通过进一步的研究和实验,我们可以更加完整地理解光的本质,并将其应用于更广泛的领域,推动科学的发展。

波粒二象性与光电效应在现代物理学中,波粒二象性是一个非常重要的概念。

它揭示了微观粒子既可以表现出波动特性,又可以表现出粒子特性。

其中,光电效应是波粒二象性的一个典型例子。

光电效应是指当金属表面遭到光照时,会发生电子的发射现象。

具体来说,当光子(光量子)的能量大于金属表面的逸出功时,光子就可以将其能量转移给金属中的电子,使其脱离金属而形成电流。

这一效应的实验证明了光既有波动性又有粒子性。

波动性是指光的传播具有波的性质,表现为干涉、衍射等现象。

这些现象可以通过波动理论较好地解释,例如,当光通过一个狭缝时,会发生衍射现象,使光在空间中呈现出波纹状的分布。

而粒子性则表现为光的能量不是连续分布的,而是以离散的粒子形式存在的。

例如,当光照射到金属中时,会产生电子的发射现象,这表明光具有以能量量子化的方式传播,证实了光的粒子性。

那么,为什么光具有波粒二象性呢?这可以通过量子力学的观点来解释。

根据量子力学,微观粒子的行为由波函数来描述,波函数包含了粒子的位置与动量等信息。

当我们对光进行实验时,它的波函数同时包含波动性和粒子性。

波动性与粒子性不是两种不同的存在,而是光的行为与测量方式的结果。

所以,当我们用光进行干涉实验时,它展现出波动性;而当我们用光进行光电效应实验时,它展现出粒子性。

光电效应的实验证明了光的粒子性,并为光量子假说的提出提供了重要的支持。

根据光量子假说,光是由一连串能量量子组成的,每一个量子就是光子。

光的波动性可以通过干涉和衍射等现象很好地解释,而光的粒子性则可以通过光电效应来解释。

光电效应在实际生活中有着广泛的应用。

例如在太阳能电池中,光电效应被用于将光能转化为电能,实现能源的可持续利用。

此外,在现代的数字相机和光电传感器中,光电效应也发挥着重要的作用。

它们利用光电效应将光信号转化为电信号,实现图像的捕捉和输入。

总结起来,波粒二象性与光电效应的关系揭示了光既具有波动性又具有粒子性。

光电效应的实验证明了光的粒子性,并为光量子假说提供了支持。

光电效应与波粒二象性

光电效应和波粒二象性是量子力学的两个重要概念。

光电效应指的

是当光照射到金属表面时,金属会发射电子的现象。

根据经典物理学

的理论,根据电磁波的波动性,预测出的光照射强度应当与金属上电

子的发射速度成正比。

然而,实验结果却显示出意外的现象:不管光

照射强度如何增大,光电子的动能却只与光的频率有关,与光的强度

无关。

这一现象无法通过经典物理学的理论解释。

通过量子力学的观点,光被看作是由一些称为光子的粒子组成的粒

子流。

这意味着光具有粒子性质,而不仅仅是电磁波。

根据量子理论,光子的能量与其频率成正比,而与其强度无关。

因此,光电效应可以

通过光子与金属表面的电子相互作用,光子将能量转移给电子,使其

从金属表面弹射出来,形成光电子。

波粒二象性则是指微观粒子既具有粒子性质又具有波动性质。

这一

概念最初由德布罗意提出,根据他的理论,物质粒子具有与波动相似

的性质,其波长与动量之间存在一个关系。

这个关系被称为德布罗意

波长。

波粒二象性的实证可以通过一系列的实验证明,如电子和中子

的干涉和衍射实验等。

根据波粒二象性,光既可以被看作是粒子(光子),也可以被看作是波动现象(电磁波)。

这种双重性质使得量子

力学成为一种更加深入研究微观世界的理论。

光电效应波粒二象性1.知道什么是光电效应,理解光电效应的实验规律.2.会利用光电效应方程计算逸出功、截止频率、最大初动能等物理量.3.知道光的波粒二象性,知道物质波的概念.考点一光电效应的实验规律1.光电效应在光的照射下金属中的电子从金属表面逸出的现象,叫做光电效应,发射出来的电子叫做光电子.2.实验规律(1)每种金属都有一个极限频率.(2)光子的最大初动能与入射光的强度无关,只随入射光的频率增大而增大.(3)光照射到金属表面时,光电子的发射几乎是瞬时的.(4)光电流的强度与入射光的强度成正比.3.遏止电压与截止频率(1)遏止电压:使光电流减小到零的反向电压U c.(2)截止频率:能使某种金属发生光电效应的最小频率叫做该种金属的截止频率(又叫极限频率).不同的金属对应着不同的极限频率.(3)逸出功:电子从金属中逸出所需做功的最小值,叫做该金属的逸出功.[例题1](2023•南通模拟)如图所示,用某频率的光照射光电管,研究饱和电流的影响因素,则()A.电源的左端为负极B.换更高频率的光照射,电流表示数一定增大C.滑动变阻器滑片移至最左端,电流表示数为零D.滑动变阻器滑片向右移的过程中,电流表示数可能一直增大[例题2](2023•抚州一模)光电效应实验的装置如图所示,现用发出紫外线的弧光灯照射锌板,验电器指针张开一个角度。

下列判断正确的是()A.锌板带正电,验电器带负电B.将带负电的金属小球与锌板接触,验电器指针偏角变大C.使验电器指针回到零,改用强度更大的弧光灯照射锌板,验电器指针偏角变大D.使验电器指针回到零,改用强度更大的红外线灯照射锌板,验电器指针偏角变大[例题3](2023春•东城区期末)把一块带负电的锌板连接在验电器上,验电器指针张开一定的角度。

用紫外线灯照射锌板发现验电器指针的张角发生变化。

下列说法正确的是()A .验电器指针的张角会变大B .锌板上的正电荷转移到了验电器指针上C .验电器指针的张角发生变化是因为锌板获得了电子D .验电器指针的张角发生变化是因为紫外线让电子从锌板表面逸出考点二 光电效应方程和E k -ν图象1.光子说爱因斯坦提出:空间传播的光不是连续的,而是一份一份的,每一份称为一个光子,光子具有的能量与光的频率成正比,即:ε=hν,其中h =6.63×10-34J·s.2.光电效应方程(1)表达式:hν=E k +W 0或E k =hν-W 0.(2)物理意义:金属中的电子吸收一个光子获得的能量是hν,这些能量的一部分用来克服金属的逸出功W 0,剩下的表现为逸出后电子的最大初动能E k =12mv 2.3.由E k -ν图象(如图)可以得到的信息(1)极限频率:图线与ν轴交点的横坐标νc .(2)逸出功:图线与E k 轴交点的纵坐标的绝对值E =W 0. (3)普朗克常量:图线的斜率k =h .[例题4] (2024•成都三模)如图为美国物理学家密立根测量金属的遏止电压U c 与入射光频率ν的实验图像,该实验证实了爱因斯坦光电效应方程的正确性,并且第一次利用光电效应实验测定了普朗克常量h 。