新教材高中地理第五章地球上的植被与土壤5.2土壤的形成课堂检测素养达标湘教版必修1

- 格式:doc

- 大小:149.50 KB

- 文档页数:3

本章达标检测(满分:100分;时间:60分钟)一、选择题(每小题2.5分,共50分)“朋友圈里学地理”,下图是某市地理教研员牟老师发的一则朋友圈。

读图,完成下面两题。

1.拍摄地自然植被属于( )A.常绿硬叶林B.针叶林C.常绿阔叶林D.落叶阔叶林2.图示该市中有很多这样的植物,制约其生长的主要自然因素是 ( )A.土壤B.气温C.降水D.光照辽宁省是我国少有的枫树占主体的红叶树种分布区。

每到秋季,从辽东到辽西都可以邂逅“漫山红遍,层林尽染”的景象。

下图是几张不同的枫叶图片。

据此完成下面两题。

3.与热带雨林植被相比,枫树所在区域的植被特征是( )A.高大茂密B.群落结构简单C.有板状根D.种类丰富4.相对于辽西枫树,辽东枫树多生长的十分高壮,原因主要是( )A.气候相对湿润B.光照更加充足C.山地分布较广D.人为破坏较少牙刷草是找铜矿的指示植物。

“牙刷草,开紫花,哪里有铜,哪里就有它”,这是长江中下游地区广为流传的谚语。

据此完成下面两题。

5.牙刷草生长所需的铜元素主要来自()A.生物B.气候C.地形D.成土母质6.有关土壤形成的叙述,正确的是()A.气候和地形是比较稳定的影响因素B.成土母质是土壤有机质的来源C.陡峭的山坡上很难发育成深厚的土壤D.由低纬度向高纬度风化物厚度逐渐加大阿勒泰地区位于新疆北端,阿尔泰山南部。

千百年来,生活在该地区的哈萨克族等少数民族,都沿着“四季牧场,终年放牧”的传统生活和生产方式,年复一年,山上山下,长途跋涉。

11月末或12月初,牧民赶着上百万头牲畜转场至冬牧场越冬,随着越来越多牧民的定居,饱含浪漫想象的游牧之歌,在阿勒泰已渐行渐远。

据此完成下面两题。

7.图中阿勒泰地区的丙牧场对应的植被主要为( )A.荒漠及荒漠草原B.灌木草原C.森林和森林草原D.草甸草原8.春夏秋冬牧民大致沿一条条支流转场上下山,影响转场线路最主要的因素为 ( )A.水源B.气温C.地形D.光照南美洲的“瓶子树”,因其独特的形状而闻名。

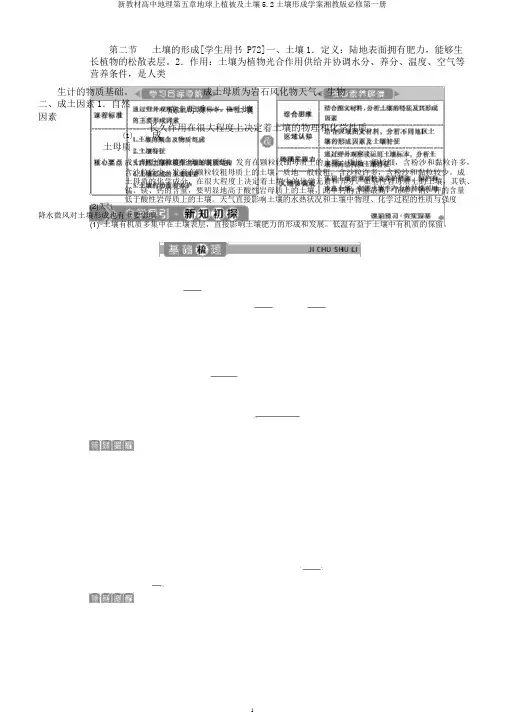

第二节 土壤的形成[学生用书P72]一、土壤1.定义:陆地表面具有肥力,能够生长植物的疏松表层。

2.作用:土壤为植物光合作用提供并协调水分、养分、温度、空气等营养条件,是人类生存的物质基础。

二、成土因素 1.自然因素(1)成土母质⎩⎪⎨⎪⎧成土母质为岩石风化物成土母质――→气候、生物长期作用土壤在很大程度上决定着土壤的物理和化学 性质(1)成土母质的粒度影响土壤质地:发育在颗粒较细母质上的土壤,质地一般较细,含粉沙和黏粒较多,含沙粒较少;发育在颗粒较粗母质上的土壤,质地一般较粗,含沙粒较多,含粉沙和黏粒较少。

(2)成土母质的化学成分,在很大程度上决定着土壤中的化学元素和养分。

如基性岩母质上的土壤,其铁、锰、镁、钙的含量,要显著地高于酸性岩母质上的土壤,其中钙的含量最高,而硅、钠、钾的含量低于酸性岩母质上的土壤。

(2)气候⎩⎪⎨⎪⎧气候直接影响土壤的水热状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度降水和风对土壤形成也有重要影响(1)土壤有机质多集中在土壤表层,直接影响土壤肥力的形成和发展。

(2)低温有利于土壤中有机质的保存。

(3)生物⎩⎪⎨⎪⎧是土壤有机质的来源是土壤形成过程中最活跃的因素在土壤形成过程中,植被具有重要作用,植被类型能直接影响土壤形成方向不同的植被类型,所形成土壤的有机质含量不同。

森林土壤的有机质含量一般低于草地。

(4)地形①在山区,随着地势的升高,土壤的组成成分和理化性质均发生显著的垂直分化。

②在陡峭的山坡上,土层较薄。

③在平坦的地方,土层深厚。

(5)时间:在适宜的气候条件下,发育的时间越长,土壤就越成熟。

2.人类活动(1)积极影响:人类活动可以培育出一些肥沃、高产的耕作土壤,如水稻土。

(2)消极影响:不合理的人类活动,可导致土壤退化,如肥力下降、水土流失、盐渍化、荒漠化、土壤污染等。

三、土壤剖面1.土壤剖面:指从地面垂直向下的土壤纵断面,由一些形态特征各异的、大致与地面平行展布的土层所构成。

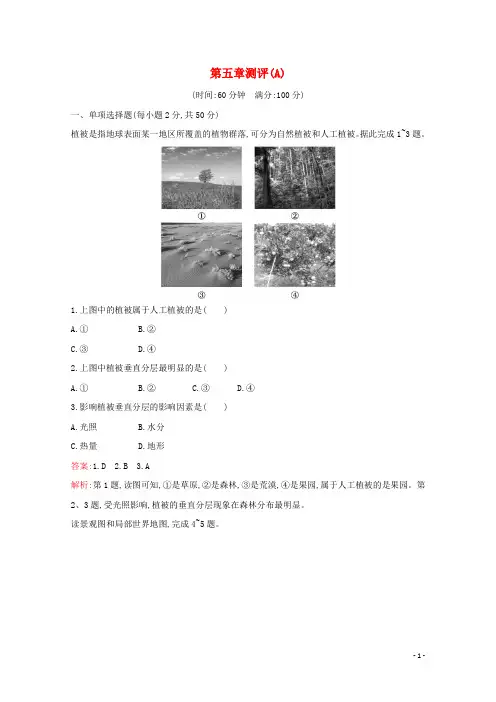

第五章测评(A)(时间:60分钟满分:100分)一、单项选择题(每小题2分,共50分)植被是指地球表面某一地区所覆盖的植物群落,可分为自然植被和人工植被。

据此完成1~3题。

1.上图中的植被属于人工植被的是( )A.①B.②C.③D.④2.上图中植被垂直分层最明显的是( )A.①B.②C.③D.④3.影响植被垂直分层的影响因素是( )A.光照B.水分C.热量D.地形答案:1.D 2.B 3.A解析:第1题,读图可知,①是草原,②是森林,③是荒漠,④是果园,属于人工植被的是果园。

第2、3题,受光照影响,植被的垂直分层现象在森林分布最明显。

读景观图和局部世界地图,完成4~5题。

4.比较②③景观图(两图所在的海拔相同)( )A.②图所示区域的水热要比③丰富B.②图所示区域的光照要比③丰富C.②图所示区域的纬度要比③高D.③图所示区域的植被比②丰富5.局部世界地图中的字母所代表的地区与景观能正确匹配的是( )A.a—④B.b—②C.c—③D.d—①答案:4.C 5.D解析:①雨林景观出现在赤道地区,与d地对应;②针叶林景观出现在高纬度地区,气温低,热量不足,但水分条件较好,与a地对应;③仙人掌属荒漠景观,出现在干旱的中低纬度地区,与b地对应;④企鹅景观出现在高纬度的南极地区,与c对应。

2024年6月25日,我国在西昌卫星放射中心用长江三号乙运载火箭,胜利放射第46颗北斗导航卫星。

下图中甲、乙、丙、丁四地为我国四大卫星放射基地位置。

读图,完成6~7题。

6.丙地的自然景观是( )A.热带雨林B.常绿阔叶林C.落叶阔叶林D.亚寒带针叶林7.下列关于自然景观分布规律主导因素的叙述,正确的是( )A.沿甲→乙方向,热量B.沿乙→丙方向,海拔C.沿乙→丁方向,降水D.沿甲→丁方向,热量、降水答案:6.B 7.D解析:第6题,丙地属于亚热带季风气候,自然景观是亚热带常绿阔叶林带。

第7题,沿甲→乙方向自然景观分布规律主要影响因素是降水,沿乙→丁方向自然景观分布规律主要影响因素是热量,沿乙→丙方向自然景观分布规律主要影响因素是热量,沿甲→丁方向自然景观分布规律主要影响因素既有热量也有降水。

第五章综合检测卷(时间:60分钟满分:100分)姓名:____________ 班级:____________ 考生号:____________一、单项选择题:本大题共20小题,每小题3分,共60分。

在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

(2020年河北唐山十一中期中)红树林通常分布于热带、亚热带沿海的港湾、河口地区的淤泥质滩涂上,是海滩上特有的森林类型,图1示意海滩上红树林与高、低潮水位位置关系。

据此完成第1~2题。

图11.关于红树林生长特性的描述,正确的有( )①多分布在欧洲②多为高大挺拔乔木③多分布在潮间带的淤泥质海岸④以喜盐植物为主,具备呼吸根A.①②B.②③C.③④D.①④2.红树林的主要功能是( )A.保护海岸,保护生物多样性B.降低风速,为船舶提供避风的场所C.绿化美化沿海环境,吸烟滞尘D.涵养水源,保持水土【答案】1.C 2.A [解析]第1题,欧洲位于温带和亚寒带,缺乏红树林海岸;红树林分布于潮间带淤泥质滩涂上,受周期性潮水浸淹,多为常绿灌木和小乔木,以喜盐植物为主,具有呼吸根。

第2题,红树林是热带、亚热带海岸生态环境的重要组成部分,不仅是良好的海岸防护林带,也是海洋生物繁衍栖息的理想场所,可以保护海岸,保护生物多样性。

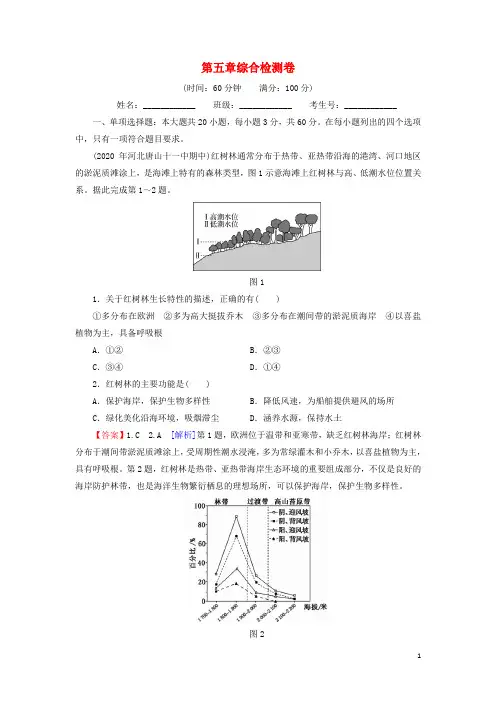

图2(2020年辽宁师大附中月考)图2为我国季风区某山地不同海拔、不同坡向某森林植被分布百分比图。

读图,完成第3~4题。

3.该森林植被的生长习性是( )A.喜光喜湿B.喜阴喜湿C.好热耐旱D.耐寒好旱4.调查发现,近年来高山苔原带中该森林植被增长趋势明显。

主要原因是( )A.光照增强B.水土流失加重C.气候变暖D.降水减少【答案】3.B 4.C [解析]第3题,由图示可知,该森林植被在林带、过渡带及高山苔原带都是在阴坡及迎风坡分布比例大,说明该森林植被具有喜阴、喜湿的生长习性。

第4题,因森林生长对热量条件的要求比苔原植被高,高山苔原带中该森林植被增长趋势明显,说明当地热量条件提高,所以其主要原因是全球气候变暖;光照变化对森林分布变化影响较小;降水逐渐变少、水土流失加重不利于森林的形成。

第二节土壤的形成[学生用书 P72]一、土壤1.定义:陆地表面拥有肥力,能够生长植物的松散表层。

2.作用:土壤为植物光合作用供给并协调水分、养分、温度、空气等营养条件,是人类生计的物质基础。

二、成土因素1.自然因素(1)成土母质成土母质为岩石风化物天气、生物成土母质――→土壤长久作用在很大程度上决定着土壤的物理和化学性质成土母质的粒度影响土壤质地:发育在颗粒较细母质上的土壤,质地一般较细,含粉沙和黏粒许多,含沙粒较少;发育在颗粒较粗母质上的土壤,质地一般较粗,含沙粒许多,含粉沙和黏粒较少。

成土母质的化学成分,在很大程度上决定着土壤中的化学元素和养分。

如基性岩母质上的土壤,其铁、锰、镁、钙的含量,要明显地高于酸性岩母质上的土壤,此中钙的含量最高,而硅、钠、钾的含量低于酸性岩母质上的土壤。

天气直接影响土壤的水热状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度(2)天气降水微风对土壤形成也有重要影响(1)土壤有机质多集中在土壤表层,直接影响土壤肥力的形成和发展。

低温有益于土壤中有机质的保留。

是土壤有机质的根源生物是土壤形成过程中最活跃的因素在土壤形成过程中,植被拥有重要作用,植被种类能直接影响土壤形成方向不一样的植被种类,所形成土壤的有机质含量不一样。

丛林土壤的有机质含量一般低于草地。

地形①在山区,跟着地势的高升,土壤的构成成分和理化性质均发生明显的垂直分化。

②在峻峭的山坡上,土层较薄。

③在平展的地方,土层深沉。

时间:在适合的天气条件下,发育的时间越长,土壤就越成熟。

2.人类活动踊跃影响:人类活动能够培养出一些肥饶、高产的耕种土壤,如水稻土。

悲观影响:不合理的人类活动,可致使土壤退化,如肥力降落、水土流失、盐渍化、沙漠化、土壤污染等。

三、土壤剖面1.土壤剖面:指从地面垂直向下的土壤纵断面,由一些形态特色各异的、大概与地面平行展布的土层所构成。

2.土层有机层:土壤表层的植物残体聚积层,以分解和半分解的有机质为主土层腐殖质层:土壤腐殖质累积而形成的暗色土层,呈灰黑色或黑色土层淋溶层:因为淋溶作用使得物质迁徙和损失的土层,有机质含量低,色彩较淡淀积层常与淋溶层相伴存在,是土壤物质积淀、累积的层次母质层和母岩层是土壤形成发育的原始物质基础,母质层为松散的风化碎屑物质,母岩层为坚硬的岩石一、判断题1.陆地表面的松散表层就是土壤。

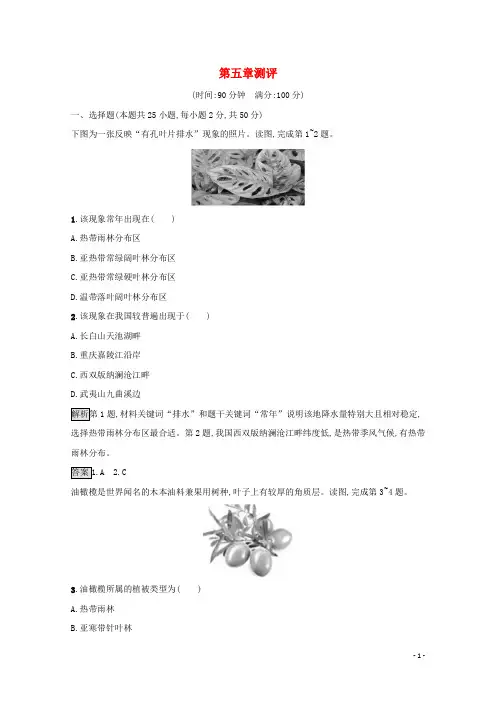

第五章测评(时间:90分钟满分:100分)一、选择题(本题共25小题,每小题2分,共50分)下图为一张反映“有孔叶片排水”现象的照片。

读图,完成第1~2题。

1.该现象常年出现在( )A.热带雨林分布区B.亚热带常绿阔叶林分布区C.亚热带常绿硬叶林分布区D.温带落叶阔叶林分布区2.该现象在我国较普遍出现于( )A.长白山天池湖畔B.重庆嘉陵江沿岸C.西双版纳澜沧江畔D.武夷山九曲溪边1题,材料关键词“排水”和题干关键词“常年”说明该地降水量特别大且相对稳定,选择热带雨林分布区最合适。

第2题,我国西双版纳澜沧江畔纬度低,是热带季风气候,有热带雨林分布。

2.C油橄榄是世界闻名的木本油料兼果用树种,叶子上有较厚的角质层。

读图,完成第3~4题。

3.油橄榄所属的植被类型为( )A.热带雨林B.亚寒带针叶林C.温带落叶阔叶林D.亚热带常绿硬叶林4.油橄榄叶子上有较厚的角质层,反映了该地的气候特征是( )A.夏季燥热干燥B.夏季高温多雨C.冬季温柔少雨D.冬季寒冷干燥3题,油橄榄是亚热带作物,主要分布在地中海气候区,该气候区的植被类型为亚热带常绿硬叶林。

第4题,油橄榄叶子上有较厚的角质层,反映了植被对干燥气候的适应。

角质层可以锁住叶面水分,削减植物水分的散失。

4.A下图为某地理科考小组在某山地不同海拔处收集到的主要植被叶片。

据此完成第5~6题。

5.该山地的四类植被所在海拔由高到低依次是( )A.①②③④B.④③②①C.①③②④D.④②①③6.③是樟树叶,是下列哪个地区的典型植被?( )A.东北平原B.青藏高原C.华北平原D.长江中下游平原5题,枫树属于温带落叶树种;冷杉属于针叶树种;樟树属于亚热带常绿树种;在垂直方向上草地应位于森林之上。

依据山地垂直自然带分布规律,该山地的四类植被所在海拔由高到低依次是④②①③,故D项正确,A、B、C三项错误。

第6题,樟树是亚热带常绿树种,四地中只有长江中下游平原属于亚热带气候,故D项正确。

第五章第二节【A基础培优练】时间:40分钟总分:65分(知识点1:成土因素。

知识点2:土壤剖面)一、选择题(共15小题,每小题3分,共45分)[知识点1](2022年河北省级联测联考)草炭土常由半分解或未分解的有机残体组成,其中有的还保持着植物根、茎、叶等的原形,颜色包含未分解的黄棕色、半分解的棕褐色甚至黑色,其有机质含量多在50%~87%,土质松软。

黑龙江省哈尔滨市草炭土基地采用深层采挖、表土还原方式,根据不同需要研制出适用于草坪、花卉、育苗等的专用草炭土,并销往全国各地。

据此完成第1~2题。

1.草炭土保持大量半分解或未分解的有机残体的环境条件是( )A.春季风力大B.夏季光照强C.秋季湿度大D.冬季气温低2.家庭养花用草炭土,主要是因为( )A.矿物质多B.保水透气C.重量很轻D.不发病害【答案】1.D 2.B【解析】第1题,生物是土壤有机物质的来源,生物在一定的温度、湿度下腐烂形成腐殖质,为土壤提供有机质。

夏季光照强,气温高,秋季湿度大,微生物活动旺盛,有机质会迅速被分解,不利于草炭土保持大量半分解或未分解的有机残体;春季风力大小对微生物的分解作用影响甚微;黑龙江纬度高,冬季气温低,微生物分解作用慢,枯枝落叶不易腐烂变质,因此,草炭土保持大量半分解或未分解的有机残体。

第2题,根据材料“其有机质含量多在50%~87%”可知,草炭土含有机质多;“土质松软”,含“半分解或未分解的有机残体”,说明草炭土保水透气性好但重量较重;土壤有机质含量多,土壤肥沃,花长得茁壮,不容易生病虫害,但不能避免病虫害。

[知识点1]读土壤与其他自然地理要素的关系图,完成第3~4题。

3.图中影响土壤形成最活跃的要素是( )A.风化基岩B.气候C.地形D.生物4.图示区域( )①地表径流量与植被覆盖率呈负相关②陡坡上的土壤厚度一般比较浅薄③土壤的矿物养分主要来自植被④地下径流量受当地气温影响大A.①②B.①③C.③④D.②④【答案】3.D 4.A【解析】第3题,生物是土壤有机物质的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素。

第五章测评(时间:75分钟满分:100分)一、单项选择题:共23题,每题2分,共46分。

每题只有一个选项最符合题意。

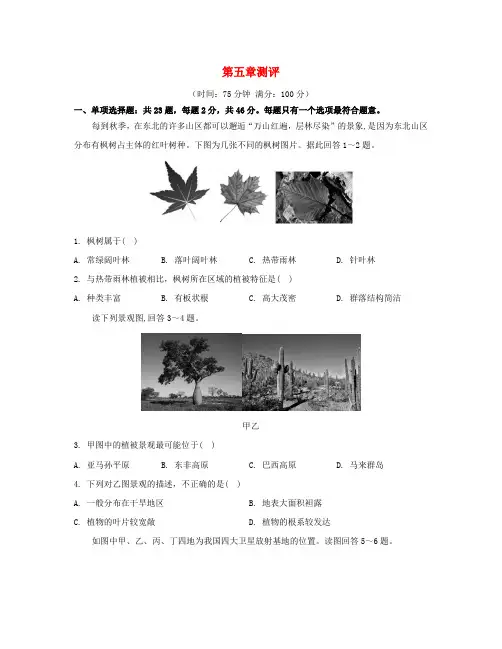

每到秋季,在东北的许多山区都可以邂逅“万山红遍,层林尽染”的景象,是因为东北山区分布有枫树占主体的红叶树种。

下图为几张不同的枫树图片。

据此回答1~2题。

1. 枫树属于( )A. 常绿阔叶林B. 落叶阔叶林C. 热带雨林D. 针叶林2. 与热带雨林植被相比,枫树所在区域的植被特征是( )A. 种类丰富B. 有板状根C. 高大茂密D. 群落结构简洁读下列景观图,回答3~4题。

甲乙3. 甲图中的植被景观最可能位于( )A. 亚马孙平原B. 东非高原C. 巴西高原D. 马来群岛4. 下列对乙图景观的描述,不正确的是( )A. 一般分布在干旱地区B. 地表大面积袒露C. 植物的叶片较宽敞D. 植物的根系较发达如图中甲、乙、丙、丁四地为我国四大卫星放射基地的位置。

读图回答5~6题。

5. 乙地的植被类型是( )A. 热带雨林B. 常绿阔叶林C. 落叶阔叶林D. 亚寒带针叶林6. 造成丁地与乙地植被类型差异的主要因素是( )A. 气温与降水B. 地形与气温C. 地形与降水D. 人类活动读世界部分区域图,回答7~8题。

7. 图中①~⑤地中,属于荒漠景观的是( )A. ①③B. ②⑤C. ②④D. ④⑤8. 下列对图中各地植被特征的描述,正确的是( )A. ①地植物种类贫乏,群落结构简洁B. ②地植物种类丰富,植被覆盖率高C. ③地为常绿硬叶林,树叶表面有蜡质层D. ⑤地为落叶阔叶林,夏季盛叶,冬季落叶苔原主要分布在环北冰洋的大陆沿岸及岛屿上,而距离北冰洋遥远的长白山之巅也拥有这类极地植被,实属珍稀,长白山也因此被称为“北极的飞地”。

长白山海拔2 691米,在2 100米的无林地带上,高大的乔木已经绝迹,仅有矮小的灌木、多年生的草本、地衣、苔藓等,形成了广袤的地毯式的苔原。

如图示意长白山苔原植被景观。

单元素养检测卷(五)[时间:90分钟满分:100分]一、选择题Ⅰ(本大题共23个小题,每小题2分,共46分。

每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)在冷湿环境下,未完全分解的植物残体逐级积累,形成泥炭。

据统计,全世界85%的泥炭分布在纬度较高的潮湿和半潮湿气候区。

据此完成1~2题。

1.泥炭主要分布在( A )A.亚寒带针叶林植被区B.常绿硬叶林植被区C.常绿阔叶林植被区D.冰原植被区【解析】材料中信息“泥炭分布在纬度较高的潮湿和半潮湿气候区”,故可推断泥炭分布区的植被主要为亚寒带针叶林。

常绿硬叶林和常绿阔叶林都分布在亚热带。

冰原植被区因为植被稀有,很少有泥炭形成。

2.低纬度地区泥炭分布少的缘由是( B )A.植物生长量低B.植物残体分解速度快C.缺少积累条件D.气候干旱【解析】泥炭是未完全分解的植物残体逐级积累而形成的,而低纬度地区热量足够,植物残体分解速度快,不利于植物残体的积累。

3.下图所示a、b、c、d、e为等值线,若此图为树桩年轮示意图,下列说法正确的是( C )A.靠①一侧为阴面,生长快、长青苔B.靠②一侧为阴面,生长快、长青苔C.靠①一侧为树干向阳面,生长快D.靠②一侧光合作用剧烈【解析】靠①一侧树桩年轮宽,说明生长条件较好,靠②一侧树桩年轮窄,说明生长条件较差。

故选C项。

地下生物量是指地下单位面积内实存生活的有机物质(干重)总量。

下表为某地区三个观测点的基本概况,下图为这三类植被地下生物量垂直分布图。

据此回答4~5题。

年平均降年平均气温/℃草地类型海拔/m水量/mm高寒草原3445 252 -3.1山地草甸3134 300~500 -5.4~0山地荒漠草原2861 254 ≥3.64.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别表示( A )A.Ⅰ为山地草甸B.Ⅱ为山地荒漠草原C.Ⅲ为高寒草原D.以上皆不是【解析】从表中可知,山地草甸的分布地区降水较多,因此植被稠密,而且植被的根系主要集中在表层,向下延长较少,因此地下生物量主要集中分布在表层,而深层地下生物量较少,图中Ⅰ符合山地草甸的分布特点,故A对,D错;高寒草原所在地降水较少,但由于海拔高,气温低,蒸发弱,水分条件较好,植被密度相对较大,根系向下延长较少,也主要集中在表层,图中Ⅱ符合高寒草原的分布特点,故B错;山地荒漠草原分布在降水较少的地区,水分条件差,植被密度较小,地下生物量较少,根系向下延长幅度较大,表层生物量较少,图中Ⅲ符合,故C错。

第五章地球上的植被与土壤第一节主要植被与自然环境.............................................................................................. - 1 -第二节土壤的形成............................................................................................................ - 11 - 第五章综合实践活动.......................................................................................................... - 22 -第一节主要植被与自然环境【热点链接】2020年3月11日,全国绿化委员会办公室发布的《2019年中国国土绿化状况公报》显示,2019年我国全年共完成造林706.7万公顷、森林抚育773.3万公顷,种草改良草原314.7万公顷。

截至目前,全国森林覆盖率达22.96%,森林面积2.2亿公顷。

2019年新增的森林类型主要是什么?提示新增的森林为人工林,主要是常绿阔叶林和落叶阔叶林。

课程标准学业质量标准核心素养定位通过野外观察或运用视频、图像,识别主要植被,说明其与自然环境的关系。

水平1:根据地理资料,说出主要植被类型。

水平2:根据景观和影像图,归纳主要植被类型的景观特点。

水平3:运用地理资料,说明影响植被的自然环境条件。

水平4:结合区域地理环境特征,分析植被与自然环境的关系。

人地协调观:尊重自然规律,合理布局植被。

综合思维:分析植被与自然环境的关系。

区域认知:运用地图,说明植被分布规律,说出主要分布地区。

地理实践力:观察学校所在地植被类型,探讨其与环境的关系。

一主要植被1.概念:植被是覆盖一个地区的各类植物群落的总称。

第二节土壤的形成限时15分钟分值 30分战报得分一、正误判断题(共5题,每题1分,共5分)1.陆地外表的疏松表层就是土壤。

(×)2.土壤处于大气圈与水圈紧密结合的地带,空气和水分是土壤的重要组成局部。

(×)3.冷湿环境下土壤的淋溶作用强。

(×)4.没有生物,就不可能形成土壤。

(√)5.合理利用和保护土壤资源,对人类的生存和开展至关重要,其中土壤的腐殖质层尤其需要人类呵护。

(×)二、选择题(共7题,每题2分,共14分)土壤的形成和发育受各种自然地理要素的影响,有机质含量是衡量土壤肥力的重要标志。

据此完成1、2题。

1.自然发育的土壤中有机质含量较高的是( )A.黑土B.红壤C.水稻土D.寒漠土2.在适宜的日照和湿度条件下,岩石外表发育为“年幼〞土壤的主要原因是( )A.流水的堆积作用B.风力的侵蚀作用C.苔藓类生物活动D.高等植物的生长【解析】1选A,2选C。

第1题,黑土分布区年平均气温较低,微生物分解速度慢,土壤中有机质积累多。

红壤分布区水热充分,淋溶作用强,土壤有机质流失严重,肥力较低。

水稻土属于耕作土壤,非自然发育而成。

高寒地区植被稀少,土壤发育程度较低,有机质含量少。

第2题,岩石发育为土壤需要经过风化作用形成成土母质,并有生物提供有机质。

高等植物对土壤肥力要求较高,难以在成土母质上直接生长,而苔藓类等低等生物生命力较强,可以在成土母质上生长并提供有机质,岩石外表易发育为“年幼〞土壤。

土壤是反映地理环境整体性的一面“镜子〞,不同土壤可以反映出不同的气候、地表物质、地貌、水文条件、生物及人类活动情况。

以下图为土壤与其他自然地理要素的关系图。

据此完成3~5题。

3.以下有关生物与土壤关系的表达,正确的选项是 ( )A.生物是土壤矿物养分的最初来源B.绿色植物促进了耕作土壤的形成C.生物作用与土壤肥力关联密切D.树木根系很深,提供土壤表层有机质多4.关于成土母质与土壤的表达,正确的选项是 ( )A.成土母质是土壤的初始状态及土壤形成的物质根底和植物有机养分元素的最初来源B.发育在残积物和坡积物上的土壤具有明显的分层特征C.成土母质的成分,在很大程度上决定着土壤中矿物质的成分和养分状况D.基性岩母质上的土壤硅的含量明显高于酸性岩母质上的土壤5.关于地貌与土壤的表达,正确的选项是 ( )A.在陡峭的山坡上,地表疏松,物质迁移速度较快,逐渐发育成深厚的土壤B.阳坡的蒸发量大,水分状况较阴坡好C.阳坡接收的太阳辐射多于阴坡,温度状况比阴坡好D.地貌是土壤发育比拟活泼的影响因素【解析】3选C,4选C,5选C。

第二节土壤的形成学习目标1.了解土壤的概念和组成。

2.通过对土壤标本或实地观察,认识土壤颜色、质地、剖面构造等特征,培养学生理论联系实际的能力。

3.通过图片或影像材料掌握土壤在形成过程中各自然环境要素的作用。

4.通过对土壤功能的认识,理解人类在生产、生活中对土壤资源合理利用和改造的方式,逐步树立可持续发展的观念。

知识导引第一步·新课学前预习——学习新知挑战自我新知预习一、成土因素1.概念:土壤是指陆地表面具有一定,能够生长植物的疏松表层。

2.成土因素:土壤是在地球表面各种自然因素综合作用下产生的,土壤形成的自然因素主要包括、、、地形和时间等,在土壤形成过程中也起着重要作用。

①成土母质:风化作用使岩石破碎,形成结构疏松的风化物。

这些风化物逐步发育成土壤,故称为成土母质。

成土母质是土壤的状态,在气候与生物的长期作用下,成土母质逐渐转变成可生长植物的土壤。

成土母质在很大程度上决定着土壤的和性质。

②气候:气候直接影响土壤的状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度。

通常情况下,温度每增加10℃,化学反应速率平均增加。

在常年温暖湿润的气候条件下,微生物活动旺盛,全年都能分解有机质,使含量趋于减少。

降水和风对土壤形成也有重要影响。

3.生物:生物是土壤的来源,也是土壤形成过程中的因素,土壤肥力与生物作用密切关联。

4.其他因素:地形对土壤的影响主要表现在以下方面:在山区,随着地势的升高,土壤的组成成分和理化性质均发生显著的分化;在陡峭的山坡上,地表疏松物质的迁移速率较快,很难发育成的土壤;在平坦的地方,地表疏松物质的侵蚀速率较慢,成土母质能在较稳定的气候、生物条件下逐渐发育成的土壤。

二、土壤剖面1.土壤剖面是指从地面垂直向下的土壤面,由一些形态特征各异的、大致与地面的土层所构成。

2.土层通常可分为有机层、、淋溶层、淀积层、和母岩层。

3.有机层是土壤表层的植物残体堆积层,以分解和半分解的为主。

4.腐殖质层是土壤腐殖质积累而形成的暗色土层,呈灰黑色或黑色。

新教材高中地理第五章地球上的植被与土壤第二节土壤的形成练习湘教版必修第一册1.下列成土因素中,主要通过对物质、能量的再分配间接地作用于土壤的是( ) A.地形B.气候C.生物D.成土母质解析:气候中的水热条件直接影响土壤中有机质的含量和风化壳厚度,生物是土壤有机质的来源,土壤肥力的产生与生物作用密切关联;成土母质是土壤的初始状态,是土壤形成的物质基础,它直接影响着土壤的形成。

缓坡接受沉积,陡坡以侵蚀为主,这影响着土壤厚度;迎风坡和背风坡影响着不同坡向的降水,阳坡和阴坡影响着不同坡向的光热条件,从而影响土壤中的水热状况,因此是间接作用于土壤。

答案:A地处赤道附近的亚马孙平原终年高温多雨,形成生物多样的热带雨林景观,发育成砖红壤。

据此完成下题。

2.在亚马孙平原热带雨林环境下发育而成的砖红壤应该具有的特征是( )A.有机质含量高B.多为黑褐色C.多呈碱性D.土层厚度大解析:热带雨林气候区,土壤风化淋溶作用强烈,有机质含量低,铁、铝残留在土中,颜色为砖红色,土层深厚,质地黏重,呈酸性至强酸性。

答案:D土壤的淋溶作用是指土壤中的可溶性物质随下渗水流向下淋洗转移的过程。

下表是某土壤剖面的四项营养元素指标。

读表,回答3~4题。

深度N(mg/kg) P(mg/kg) Na(mg/kg) Mg(mg/kg)0 128 340 30 1020 91 265 45 1050 84 283 56 83.A.N B.PC.Na D.Mg4.土壤淋溶作用的增强可能会导致( )A.地下水位下降B.水土流失加剧C.土壤肥力下降D.盐碱化加剧解析:第3题,由图中各个元素在不同深度的指标变化,N元素、P元素和Mg元素的表层含量比深层大,淋溶程度不太大;Na元素由表层到深层含量逐渐升高,说明由表层通过淋溶作用转移到深层的Na元素的程度最高。

第4题,在湿润地区的土壤剖面上部,由于长时间水分自地表向下淋溶,使上部土层中的可溶性物质和细微土粒遭到淋洗,并逐渐形成土色变浅、质地变粗、酸度加大、肥力较低的土层。

新教材高中地理第五章地球上的植被与土壤5.2土壤的形成课堂

检测素养达标湘教版必修1

课堂检测·素养达标

读土壤剖面示意图,完成1、2题。

1.关于图中各层的叙述正确的是( )

A.①为腐殖质层

B.②为淋溶层

C.③为底土层

D.④为心土层

2.关于②层的叙述正确的是( )

A.以分解和半分解的有机质为主

B.腐殖质积累,颜色较深,呈灰黑色或黑色

C.矿物质淋失,颜色较浅

D.质地黏重、紧实,呈棕色或红棕色

【解析】1选D,2选B。

第1题,①为有机质层、②为腐殖质层、③为淋溶层、④为心土层、⑤为底土层、⑥为母岩层。

第2题,②为腐殖质层,其特点是腐殖质积累,颜色较深,呈灰黑色或黑色。

(2019·宁波高一检测)土壤的形成受成土母质、地形、气候、生物及人类活动的综合影响,是地理环境整体性的一面“镜子”。

完成3、4题。

3.影响土壤质地的主要因素是( )

A.生物

B.气候

C.成土母质

D.人类活动

4.生物在土壤形成过程中所起的主要作用是( )

①成土母质的风化过程

②有机物质的积累过程

③水分含量的调节过程

④养分元素的富集过程

A.①③

B.②④

C.②③

D.①④

【解析】3选C,4选B。

第3题,成土母质决定了土壤矿物质的成分和养分,影响土壤的质地。

第4题,生物是土壤有机物质的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素。

生物对母质的改造作用,一是有机质生物积累过程,二是养分元素的富集过程。

5.土壤在地理环境中的作用有( )

A.是四大圈层相互紧密接触的过渡地带

B.对地表物质循环有一定作用,对能量转换作用不大

C.为动物生存提供了立足的必要条件

D.是海洋和陆地的过渡地带

【解析】选A。

土壤处于岩石圈、水圈、大气圈和生物圈相互紧密接触的过渡地带,在自然界中,土壤是地表物质循环和能量交换非常活跃的场所,是联系有机界和无机界的中心环节,并且为植物生长提供了扎根立足的条件。

【新思维·新考向】

6.阅读材料,完成下题。

世纪金榜导学号

材料下图为欧洲西部局部略图。

图中甲区域为欧洲西部著名的小麦产区,其典型土壤是棕色森林土,土层深厚,有机质含量较高。

从成土母质、气候和生物三个方面,分析甲区域土层深厚、有机质含量较高的原因。

【解析】甲区域因位于河流中下游冲积平原,故成土母质深厚,这为土壤形成提供深厚的物质基础;甲区域位于温带海洋性气候区,典型植被温带落叶阔叶林为土壤提供丰富的有机物,温和湿润的气候特点也利于土壤有机质积累。

答案:河流冲积物,土层深厚;温带落叶阔叶林,为土壤提供丰富的有机物;气候湿润,有利于土壤有机质积累。