中国区域经济统计年鉴2011

- 格式:xls

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:4

中国各地区城乡收入收敛性实证研究徐云燕【摘要】使用1991-2011年的人均收入和CPI数据,对中国东、中、西、东北部地区进行了β和σ收敛分析,实证表明:东部地区城镇、农村人均收入在1991-2011年不存在σ收敛、β收敛,即东部地区城镇、农村人均收入差距都在不断扩大;中部地区城镇、农村人均收入在1991-2011年均存在σ收敛、β收敛,且城镇人均收入每年以17.333%的速度收敛,农村人均收入每年以8.333%的速度收敛;东北地区城镇人均收入差距在不断扩大,而东北地区的农村收入每年以3.378%的速度收敛;西部地区城镇人均收入差距在缩小,每年以8.174%的速度趋于一致,而农村人均收入差距在不断扩大;中部地区人均收入在城镇、农村上收敛速度均为最大.【期刊名称】《科学决策》【年(卷),期】2013(000)007【总页数】13页(P41-53)【关键词】城乡收入;β收敛;σ收敛【作者】徐云燕【作者单位】西南民族大学【正文语种】中文【中图分类】F061.51 引言近年来,中国城乡收入差距不断加大,根据我国统计年鉴公布的数据,中国农村人均收入由1991年的709元上升到2011年的6977元,20年均增长了8倍之多,而城镇人均收入由1991年的2027元上升到2011年的21810元,20年均增长了9倍之多。

同时,城乡收入差距也在不断加大,2011年城乡收入居民的绝对收入差距达到14833元,且有进一步扩大的趋势。

如果,城乡收入差距再继续加大,会对我国造成不利的影响:1、居民收入差距加大,消费水平处于偏低水平,拉大了城乡在消费和投资方面的差距,投资率处于高水平,而消费一直下降,这时候我国就会过度依赖投资和净出口拉动经济增长,这会制约我国经济发展。

2、收入差距加大对大众心理产生“示恶效应”,增加他们的负面心理。

社会被分为两个极端,一极是拥有很多资产的富者;另一极是刚刚解决温饱的平民,甚至还有很多城乡居民处于贫困。

中国区域“两化”融合发展水平评估报告(摘要)为科学衡量全国区域“两化”融合发展水平,准确把握“两化”融合发展规律,正确引导地方深入推进“两化”融合,根据2011年12月全国工业和信息化工作会议精神,按照工业转型升级行动计划(即“6+1”活动)中“两化融合深度行”活动的部署,在信息化推进司的指导下,赛迪研究院制定了区域“两化”融合发展水平评估指标体系和评估方法,在评估试点的基础上首次开展了全国区域“两化”融合发展水平评估,形成了《中国区域“两化”融合发展水平评估报告》。

一、区域“两化”融合发展水平评估过程“两化”融合是战略性、全局性、系统性的变革过程,涉及理念转变、模式转型和路径创新,其推进工作需要顶层设计和把握。

区域发展水平评估是推进“两化”深度融合的重要依据和抓手,有利于摸清各地“两化”融合发展现状,及时发现存在问题,准确把握发展趋势和规律,引导政府部门找到发展方向和实现路径,制定具体有力的推进措施。

2012年初开始启动评估工作,历经前期研究、试点评估、修改完善和评估实施等阶段。

(一)前期研究(1月-2月)。

2012年初,成立了评估工作组,开展评估指标体系及方法专题研究。

评估工作组在借鉴国内外已有经验和做法的基础上,经与专家讨论和反复修改,按照系统性、可比性、可测度、可扩展的基本原则,初步制定了区域“两化”融合发展水平评估基本指标体系和评估计算方法。

(二)区域试点评估(2月-9月)。

2月份评估工作组制定了《区域“两化”融合发展水平评估试点方案》。

3月份,确定了具有区域代表性、具备工作基础和工作条件的上海市、江苏省、河南省、广东省、重庆市、云南省作为评估试点省市。

6月份试点省市上报了工作方案。

8月底至9月初,评估工作组对试点省市的评估情况进行了实地考察,总结了评估试点工作,并修改完善了指标体系和计算方法。

(三)修改完善(7月-10月)。

7月19日和9月21日,评估工作组召开了两次专家研讨会,修改完善评估指标体系。

资源型地区界定标准及其类型划分的定量研究伏虎【摘要】本着动态性、本地化、相对性的判定原则,引入资源经济活动“区位熵指数”概念,设置资源产业地区GDP区位熵、地区劳动力区位熵、当地资源余量区位熵等三个指标,共同组成资源型地区判定体系,按照三个指标均值的偏离幅度作为资源型地区划分标准,并利用相关统计数据进行验证和现实比对,在此基础上对我国资源型地区及其所处阶段进行划分。

研究表明,据此界定标准与判定方法得出的结果与我国现状较为贴合,从方法论意义上具有客观、高效等优点,适宜作为资源型地区研究的基础性界定标准。

%This paper points out that we must remain committed to the judge principles of dynamics, localization, and relativity nature. By introducing the concept of location entropy index pertaining to resources and economic activities, we must set up three indicators such as the GDP location entropy of resource-areas, the location entropy of regional labor, and the location entropy of local resources allowance; which is the major constituents of judgment system of resource-based regions. By regarding deviation amplitude of the mean value of the three indicators as division standard of resource-based region, and by using relevant data to validate and compare with reality; we must divide our resource-based areas and their positions. It is showed that the result ift closely to the present situation of China. From a methodological sense, it has the advantages of objective and efifcient, ideal as basic deifned standards for resource-based regional research.【期刊名称】《中国国土资源经济》【年(卷),期】2015(000)010【总页数】5页(P66-69,72)【关键词】资源型地区;界定标准;区位熵;地区GDP;地区劳动力;资源余量【作者】伏虎【作者单位】重庆行政学院经济社会发展研究所,重庆 430071【正文语种】中文【中图分类】F407.1;F062.1我国学界和政界对资源型地区转型与可持续发展关注较多,但对其界定标准较为模糊。

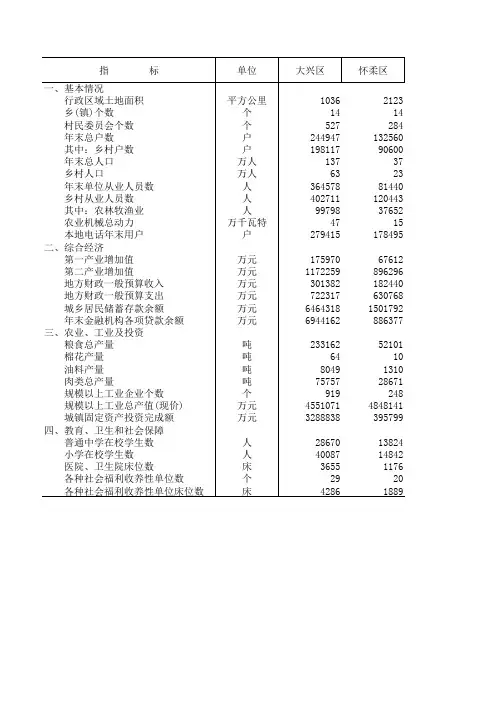

中国区域经济统计年鉴近几十年来,中国的区域经济发展取得了令人瞩目的成就。

为了更好地了解和评估这一发展过程,中国各级政府和研究机构普遍提供并发布区域经济统计年鉴。

本文将围绕这一主题展开讨论,并探讨其背后的意义和影响。

第一部分将介绍中国区域经济统计年鉴的基本概念和内容。

区域经济统计年鉴是一种综合性的统计资料汇编和分析工具,旨在提供关于中国各省、自治区和直辖市的经济发展状况的定量数据。

年鉴通常包括GDP、人口、就业、固定资产投资、消费水平、财政收入和支出等方面的重要数据。

这些统计数据往往是通过各级统计机构的研究和监测得出的,具有较高的可靠性和权威性。

第二部分将重点关注中国区域经济统计年鉴的意义和作用。

首先,它为政府决策提供了重要的参考依据。

通过对各地区经济发展状况的评估,政府可以更准确地了解各地的经济实力和潜力,从而制定相应的政策措施和发展战略。

其次,区域经济统计年鉴也具有一定的指导作用。

对于企业和投资者来说,通过分析区域经济统计年鉴中的数据,可以更好地了解各地的市场规模、竞争状况和行业发展趋势,从而做出更明智的投资决策。

第三部分将探讨中国区域经济统计年鉴的发展趋势和挑战。

随着中国经济的快速发展和转型,区域经济统计年鉴在内容和形式上也面临一些新的挑战。

首先,统计年鉴需要适应新兴产业的发展,如互联网经济、人工智能和绿色经济等。

其次,与大数据时代的到来,统计年鉴需要更多地利用和整合各类数据资源,以提供更全面、精准的统计信息。

最后,提高统计数据的可靠性和透明度也是一个重要的挑战,需要采取更加科学、规范的统计方法和技术手段。

第四部分将总结中国区域经济统计年鉴的实际效果和启示。

区域经济统计年鉴作为一个重要的统计工具和信息平台,为政府决策、企业投资和社会监督提供了有力的支撑。

同时,它也为研究人员提供了丰富的数据资源,用于深入分析中国的区域发展差异和问题,推动经济地理学和区域经济学等学科的发展。

然而,我们也应意识到,统计年鉴并不是解决问题的终极策略,还需要与其他调查和研究方法相结合,以获得更加全面和深入的认识。

中国的城市密度与碳排放引言作为全球第一大温室气体(GHG)排放国,中国面临着巨大的减排挑战。

这些挑战主要来源于城市,因其占中国能源消费的份额最大。

2006年的一项研究表明,中国全部商业能耗的84%发生在城市地区(Dhakal,2009)。

在经济学理论领域,新经济地理学的观点是,城市集聚会引起规模经济、技术进步和交易成本的降低,并因此降低能耗和二氧化碳排放量。

此外,人口空间分布(包括人口在城市内部和城市群之间的分布)和经济活动是影响能耗和二氧化碳排放量的关键因素。

中国的城市作为世界上最大的碳排放国的能源消耗中心,是应对全球和国内能源相关挑战的关键。

对二氧化碳排放量和城市人口空间分布以及相关经济活动之间关系的研究也因此对中国的城市化有重要的政策意义。

在过去的10年里,城市化政策使得每年有超过2000万的农村人口涌入城市。

这一进程也得到了有利的区域发展政策和产业转移政策的支持。

由于这些优惠政策会影响人口和相关经济活动的分布,故而也会对环境产生巨大的影响。

一些国际机构和各国政府一直考虑通过建立紧凑型城市来降低能源消耗和减少温室气体的排放(Gaigné et al.,2012)。

一种假设是,紧凑型城市较其他类型的城市来说,较少地使用私家车,这会降低能耗和减少二氧化碳排放量。

最近的一些理论和实证文献指出了一种影响机制,即城市密度通过通勤水平影响环境(Brownstone and Golob,2009;Glaeser and Kahn,2010;Gaigné et al.,2012)。

一些针对发达国家样本的家庭层面的研究发现了强有力的证据,表明城市人口密度与通勤产生的能源消耗负相关(Brownstone and Golob,2009;Glaeser and Kahn,2010;Cirilli and Veneri,2014;S.Lee and B.Lee,2014)。

然而,许多研究人员认为城市密度对二氧化碳排放量的影响是一个复杂的问题(Gaigné et al.,2012;Borck and Pflüger,2013;Larson and Yezer,2014)。

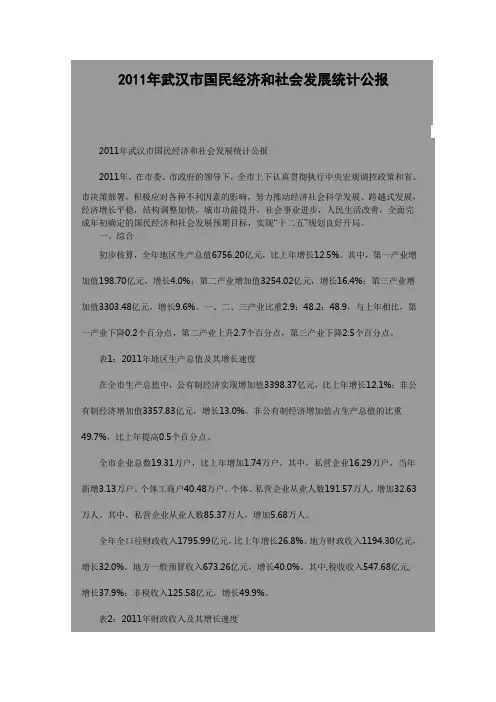

2011年武汉市国民经济和社会发展统计公报2011年武汉市国民经济和社会发展统计公报2011年,在市委、市政府的领导下,全市上下认真贯彻执行中央宏观调控政策和省、市决策部署,积极应对各种不利因素的影响,努力推动经济社会科学发展、跨越式发展,经济增长平稳,结构调整加快,城市功能提升,社会事业进步,人民生活改善,全面完成年初确定的国民经济和社会发展预期目标,实现“十二五”规划良好开局。

一、综合初步核算,全年地区生产总值6756.20亿元,比上年增长12.5%。

其中,第一产业增加值198.70亿元,增长4.0%;第二产业增加值3254.02亿元,增长16.4%;第三产业增加值3303.48亿元,增长9.6%。

一、二、三产业比重2.9:48.2:48.9,与上年相比,第一产业下降0.2个百分点,第二产业上升2.7个百分点,第三产业下降2.5个百分点。

表1:2011年地区生产总值及其增长速度在全市生产总值中,公有制经济实现增加值3398.37亿元,比上年增长12.1%;非公有制经济增加值3357.83亿元,增长13.0%。

非公有制经济增加值占生产总值的比重49.7%,比上年提高0.5个百分点。

全市企业总数19.31万户,比上年增加1.74万户。

其中,私营企业16.29万户,当年新增3.13万户。

个体工商户40.48万户。

个体、私营企业从业人数191.57万人,增加32.63万人。

其中,私营企业从业人数85.37万人,增加5.68万人。

全年全口径财政收入1795.99亿元,比上年增长26.8%。

地方财政收入1194.30亿元,增长32.0%。

地方一般预算收入673.26亿元,增长40.0%。

其中,税收收入547.68亿元,增长37.9%;非税收入125.58亿元,增长49.9%。

表2:2011年财政收入及其增长速度居民消费价格一季度同比上涨4.8%,二季度上涨5.5%,三季度上涨6.1%,四季度上涨4.5%,全年累计上涨5.2%,其中,食品类上涨10.1%,非食品类上涨3.1%;消费品类上涨5.8%,服务项目类上涨4.0%。

GDP空间分布格局的趋势性调整国家发改委土地开发与地区经济研究所 刘 通内容提要 我国陆地国土空间划分为东部、中部、西部和东北四大板块。

根据1985~ 2009年共25个年度的数据,四大板块GDP总量分布划分为三个阶段:1985~1990年四大板块GDP格局基本没有发生变化;1991~2007年东部地区GDP占比提高10个百分点;2008~ 2009东部地区比重逐步下降。

四大板块GDP增速划分为四个阶段:1985~1990年经济增速大幅波动,西部地区增速最快;1990~2000年是经济起伏最大的10年,东部地区发展出现高振幅、高增长;2000~2007年,各板块经济增速大致相当,增速波动幅度显著缩小;2008~ 2009年,四大板块增速均下降,东部地区增速最低。

就全国平均增速来看,四大板块GDP相对增速分布可以划分为三个阶段:1986~1990年,东部、东北和中部GDP相对增速放缓,西部地区GDP相对增速提高;1991~2006年,东部地区GDP相对增速高位整理,其他地区GDP相对增速地位徘徊阶段;2007~2009年,东部地区GDP增速下滑,其他地区增速超过全国平均增速。

在25个年头里,东部地区有18个年头的增速高于全国平均水平,中部地区有6个年头高于全国平均水平,西部地区有6个年头高于全国平均水平,东北地区只有3个年头高于全国平均水平。

总体来看,东部地区GDP相对增速不断下降,中部和西部相对增速呈现逐步提升趋势,东北地区相对增速围绕着全国平均水平上下小幅波动整理,中国四大板块经济呈现从非均衡逐步趋向均衡的势头。

人均GDP的空间分布划分为三个阶段:1985~1990年各板块人均GDP的绝对差距小,东北地区人均GDP最高,比全国平均高40%;1991~2004年东部地区人均GDP超过东北地区高居首位,大约比全国平均水平高出50%;2005~2009年东部地区人均GDP相对于全国水平开始逐步下降,其他地区人均GDP相对于全国平均水平逐步回升。

中国统计年鉴的apa格式-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在撰写中国统计年鉴的APA格式文章时,我们首先需要对该年鉴的概述进行介绍。

中国统计年鉴是由中国国家统计局编制的一本重要统计资料参考书,对于了解中国的经济、社会、环境等方面的发展情况具有重要意义。

中国统计年鉴内容丰富,包含了大量的统计数据、图表和文字说明。

它主要以年度数据为基础,涵盖了中国各个省、市、自治区的经济社会发展情况。

包括国民经济核算、人口与就业、固定资产投资、能源资源环境、价格指数、对外经济贸易、农业、工业、建筑业、运输邮电、教育科技文化卫生等多个领域的统计数据。

中国统计年鉴的编制非常严谨,数据来源可靠,统计方法科学,因此在学术研究、经济决策、社会发展规划等方面均具有重要参考价值。

写作这篇文章的目的是通过对中国统计年鉴的APA格式进行研究,帮助读者了解和掌握在撰写学术论文、报告等中如何正确引用和参考中国统计年鉴的信息。

同时,通过这篇文章,我们也将对中国统计年鉴的相关内容进行分析和讨论,以期能够更好地利用这一丰富的统计资料资源来支持和促进学术研究与社会发展。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以围绕以下主要方面展开:在本文中,我们将按照以下结构进行组织和阐述:首先,在引言部分我们将提供一个概述,介绍中国统计年鉴的重要性以及其在中国统计领域中的地位和作用。

我们会解释为什么选择中国统计年鉴作为研究对象,并简要介绍本文的目的。

接下来,在正文部分我们将重点探讨两个要点。

第一个要点将涵盖中国统计年鉴的历史背景、编制机构以及年鉴包含的主要内容和信息。

我们将介绍年鉴的组织结构、数据来源和统计方法,并探讨其编制过程中的挑战和改进措施。

我们还将分析年鉴数据的可靠性和有效性,并提供一些相关案例和统计数据来支持我们的观点。

第二个要点将重点关注中国统计年鉴在决策制定、政策评估和学术研究方面的应用。

我们将介绍年鉴数据在各个领域的应用情况,包括经济发展、社会变化、人口统计、环境保护等方面。

改革开放三十多年以来,中国经济高速发展,经济总量持续上升的同时,产业结构也在不断优化。

一些学者将这两者联系起来,考察了经济增长和产业结构变迁之间的关系,认为结构改革和要素重置对经济增长有显著的正影响(Young,1995;Calderon et al.,2007)。

国内相关领域的研究也表明,中国持续的经济增长与中国经济转型过程中不断的结构改革和要素重置密切相关(张军等,2009)。

此外,一个地区的产业结构也决定了其在产业分工中的位置,对当地经济增长和收入提高产生直接影响。

目前,新一轮的产业升级已被视为未来中国经济发展的动力,并因此得到广泛的关注。

回顾中国地区间产业结构的变迁,对于平衡区域经济发展,制定合理的产业政策具有重要的启示作用。

本文将紧紧围绕这一点,理清改革开放以来,中国地区间产业结构的发展轨迹,并结合已有的文献和相关数据构建描述产业结构地区分布状况的指标,以此判断地区间产业分布是否合理,为接下来地区间产业结构的升级和调整提供相关的政策建议。

一、中国产业结构的调整建国初期到改革开放之前,中国形成了重工业优先发展的赶超战略,并发展了一系列的经济政策来配合这一战略的实施,如低利率、低汇率、低工资、低农产品价格等政策,逐渐形成了刚性的二元经济结构,并造成资源配置的严重扭曲(林毅夫等,1994)。

相关数据显示,1952年,第一产业的就业人员所占份额高达83.5%,第二产业和第三产业的就业人员所占份额分别仅为7.4%和9.1%。

中国的经济改革始于农村经济部门,随着劳动生产率的提高,大量的农村剩余劳动力被释放出来。

与此同时,随着改革开放的深入,尤其是乡镇企业的发展壮大和大量利用外资,以增量性改革为特征的非国有部门迅速发展起来。

这些都为当时的产业结构升级提供了微观基础。

在以上种种因素的推动下,改革开放以来,伴随着经济的发展,中国的产业结构经历了巨大的变化。

如图1所示,第一产业的就业人员快速下降,从1978年的70.5%下降到2009年的38.1%,而第二产业和第三产业的就业人员则大幅上升,尤其是第三产业,就业人员比例从1978年的12.2%上升至2009年的34.1%。

中国人口统计与就业统计重点细节解读1、《中国人口统计年鉴》中的“各地区非农业人口、农业人口”、“各地区市非农业人口、农业人口”和“按非农业人口排序的市及人口数”的统计范围首先需要对年鉴户籍统计资料中的市、县和镇的关系进行必要的说明,这里的“市”指市区与县级市,市人口指除县以外的人口,市人口+县人口=全国人口,“镇”指县、县级市与市区所有的镇,镇人口包括在市人口和县人口之中。

农业、非农业人口为公安部的户籍数据。

“各地区非农业人口、农业人口”指各省、自治区、直辖市的非农业、农业人口,如北京市、河北省的非农业、农业人口等。

“各地区市非农业人口、农业人口”,根据前面市人口的说明,是指市区与县级市的非农业人口、农业人口,不包括市辖县的数据。

“按非农业人口排序的市及人口数”是指是各个市的市区非农业人口数。

2、《中国统计年鉴2011》中“表3-1人口数及构成”城镇人口一列,1995年及以前我国每年新增城镇人口只有1000多万,但从1996年开始每年新增城镇人口突然达到2000多万的原因1995和1996年的城镇化率问题,其统计口径没有变化,1995年数据为1995年1%人口调查推算数据,1996-1999年数据在人口变动调查推算的基础上,根据2000年人口普查数据结果,以1995年为起点进行了修订,而1995年前数据未做修订,由此产生了城镇化率的增长幅度变大的现象。

3、统计年鉴中把人口划分为城镇和乡村,划分标准与《统计用城乡划分代码》(2009年发布)关系,统计年鉴中有从1978年以来的城镇乡村人口数,其划分规则1982年以前数据为公安户籍数据,城乡划分也是按公安户籍的划分标准。

1982-1999年城乡划分标准分别根据第三次和第四次人口普查进行划分。

其中,1982年及以后为常住人口口径,即分别在城镇或乡村区域内常住半年以上(或在本地居住不满半年,但离开户口登记地半年以上)的人口。

2000年,国家统计局制定《统计上划分城乡的暂行规定》,2000-2005年城乡人口数据根据此暂行规定划分。

中国区域经济统计年鉴2010目录Contents第一章经济区域统计资料Chapter 1.Statistics of Economic Zone2-1 东部10省(市)国民经济和社会发展主要指标(2009年) 3Main Indicators of National Economic and Social Development of 10 Eastern Provinces(2009)1-2 中部6省国民经济和社会发展主要指标(2009年) 5Main Indicators of National Economic and Social Development of 6 Middle Provinces(2009) 1—3 西部12省(区、市)国民经济和社会发展主要指标(2009年) 7Main Indicators of National Economic and Social Development of 12 Western Provinces(2009、1—4东北3省国民经济和社会发展主要指标(2009年) 9Main Indicators of National Economic and Social Development of 3 Northeastern Provinces(2009)1—5 民族自治地方国民经济和社会发展主要指标(2009年)11Principal Aggregate Indicators on National Econonhic and Social Development of Minority NationalityAutonomous Areas(2009)1—6珠江三角洲经济区主要经济指标13Main Economic Indicators of The Pearl River Delta Economic Zone1—7长江三角洲经济区主要经济指标14Main Economic Indicators of Y angtze River Delta Economic Zone1-8海峡西岸经济区主要经济指标15Main Economic Indicators of the Economic Zone on the West Coast of Taiwan Straits1-9北部湾经济区主要经济指标15Main EconoIIliC Indicators of Beibu Gulf Economic Zone1—10关中一天水经济区国民经济和社会发展主要指标16Main Economic Indicators of Guanzhong&Tianshui Economic Zone第二章省、自治区、直辖市统计资料Chapter 2.StaffstiCS of Province2-1全国行政区划(2009年底) 19Divisions of Administrative Areas in China(End of 2009)2—2主要能源、黑色金属矿产基础储量(2009年)20Ensured Reserves of Major Energy and Ferrous Metals(2009)2—3主要有色金属、非会属矿产基础储量(2009年) 21Ensured Reserves of Major Non—ferrous Metal and Non—metal Mineral(2009)2—4水资源情况(2009年) 22Water Resources(2009)2—5森林资源情况23Forest Resources2-6湿地面积24Area of Wetlands2—7 国内生产总值和地区生产总值(2009年) 25Gross Domestic Product and Gross Regional Product(2009)2-8地区生产总值收入法构成项目(2009年)26Income Approach Components of Gross Regional Product(2009)2-9 支出法地区生产总值(2009年) 27Gross Regional Product by Expenditure Approach(2009)2-10资本形成总额及构成(2009年) 28Gross Capital Formation and Its Composition(2009)2—11最终消费支出及构成(2009年) 29Final Consumption Expenditure and Its Composition(2009)2-1 2居民消费水平(2009年) 3uHousehold Consumption Expenditure(2009)2—13人口数和出生率、死亡率、自然增长率(2009年) 3lTotal Population and Birth Rate,Death Rate and Natural Growth Rate(2009)2—14人口城乡构成(2009年) 32Population by Urban and Rural Residence(2009)2—15按i次产业分就业人员数(2009年底) 33Number of Employed Persons at Y ear—end by Three Strata of Industry (2009)2—16按城乡分就业人员数(2009年底) 34Number of Employed Persons in Urban and Rural Areas(End of 2009)2一17按行业分城镇单位就业人员数(2009年底) 36Number of Employed Persons in Urban Units by Sector(End of 2009)2—18城镇单位就业人员工资总额和指数(2009年) 39Total Wage Bill of Employed Persons in Urban Units and Related Indices(2009)2—19城镇单位就业人员平均工资和指数(2009年) 40A verage Wage of Employed Persons in Urban Units and Related Indices(2009)2.20职业介绍工作情况(2009年) 4lSituations of Job Services(2009)2-21 城镇登记失业人员及失业率43.Registered Urban Unemployment Persons and Unemployment Rate2—22按城乡分全社会固定资产投资(2009年) 44Total Investment in Fixed Assets in the Whole Country by Rural and Urban Areas(2009)2—23按赣记注册类型分全社会固定资产投资(2009年) 45Total Investment in Fixed Assets in the Whole Country by Status of Registration(2009)2—24全社会同定资产投资资金来源(2009年) 47Sources of Funds of Total Investment in Fixed Assets in the Whole Country(2009)2—25全社会住宅投资(2009年) 48Total Investment in Residential Buildings in the Whole Country(2009)2—26按丰要行业分伞社会固定资产投资(2009年) 49Total Investment in Fixed Assets in the Whole Country by Sector(2009)2—27全社会施工、竣工房屋面积和价值(2009年) 52V alue and Floor Space of Buildings under Construction and Completed in me WholeCountry(2009)2—28房地产开发企业(单位)建设房屋建筑面积和造价(2009年) 53Floor Space and Cost of Buildings Developed by Enterprises for Real Estate Development(2009) 2—29按用途分商品房屋销售面积(2009年) 54Floor Space of Commercialized Buildings Sold by Use(2009)2—30按用途分商品房屋平均销售价格(2009年) 55A verage Selling Price of Commercial Buildings by Use(2009)2-31财政收入(2009年) 56Government Revenue (2009)2—32财政支出(2009年) 59Government Expenditure(2009)2:33 居民消费价格指数和商品零售价格指数(2009年) 62Consumer Price Indices and Retail Price Indices(2009)2.34居民消费价格分类指数(2009年) 63Consumer Price Indices by Category(2009)2—35农业生产资料价格分类指数(2009年) 64Price Indices of Agricultural Means Production by Category(2009)2—36固定资产投资价格指数66Price Indices for Investment in Fixed Assets2—37城镇居民平均每人全年家庭收入来源(2009年) 67Per Capita Annual Income of Urban Households by Sources(2009)2—38城镇居民家庭平均每人全年消费性支出(2009年) 68Per Capita Annual Consumption Expenditure of Urban Households(2009)2—39城镇居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量(2009年底) 69Ownership of Major Durable Consumer Goods Per 100 Urban Households at Y ear-end(2009) 2.40按来源分农村居民家庭人均纯收入(2009年) 72Per Capita Annual Net Income of Rural Households by Sources(2009)2—41 农村居民家庭平均每人生活消费支出(2009年) 73Per Capita Consumption Expenditure of Rural Households(2009)2.42农村居民家庭平均每人生活消费现金支出(2009年) 74Per Capita Cash Consumption Expenditure of Rural Households(2009)2—43农村居民家庭平均每百户主要耐用消费品拥有量(2009年JR) 75Ownership of Durable Consumer Goods Per 100 Ruml Households at Y ear—end(20091 2—44城市建设情况(2009年) 77Statistics on City Construction(2009)2—45城市供水情况(2009年)178Basic Statistics on Tap Water Supply in Cities(2009)2.46城市燃气情况(2009年) 79Basic Statistics on Supply of Gas in Cities(2009)2.47城市集中供热情况(2009年) 80Basic Statistics on Heating in Cities(2009)2.48城市市政设施(2009年) 81Basic Statistics on Municipal Infrastructure in Cities(2009)2.49城市公共交通情况(2009年) 82Basic Statistics on Public Transportation in Cities(2009)2,50城市绿地和园林(2009年) 83Basic Statistics on Parks and Green Areas in Cities(2009)2.51城市市容环境卫生情况(2009年) 84Basic Statistics on Urban Sanitation in Cities(2009)2.52城市设施水平(2009年) 85Level of Public Facilities in Cities(2009)2。