界面现象-wfz-1

- 格式:ppt

- 大小:4.71 MB

- 文档页数:44

一维对称无限深方势阱的波函数表达式在量子力学中,一维对称无限深方势阱是一种经典的势阱模型,它在研究粒子在受限空间内的运动和能级结构等方面有很好的应用。

对于一维对称无限深方势阱来说,波函数的表达式是非常重要的,它可以帮助我们理解粒子在势阱内的行为以及计算其能级。

1. 势阱模型的基本假设一维对称无限深方势阱模型假设了以下几点:势阱的宽度为a,势阱内部的势能为0,而在势阱外部势能为无穷大,这意味着粒子在势阱内运动自由,在势阱外不能存在。

这是一个理想化的模型,但对于研究粒子在受限空间内的行为却是非常有用的。

2. 薛定谔方程的求解根据薛定谔方程,我们可以求解一维对称无限深方势阱中的波函数。

薛定谔方程的一般形式为:-ħ²/2m * d²Ψ/dx² + V(x)Ψ = EΨ其中,ħ是普朗克常数,m是粒子的质量,V(x)是势能函数,Ψ是波函数,E是能量。

对于无限深方势阱来说,势能函数V(x)在势阱内为0,在势阱外为无穷大,因此薛定谔方程可以简化为:-ħ²/2m * d²Ψ/dx² = EΨ4. 波函数的边界条件在一维对称无限深方势阱中,波函数的边界条件非常明确,因为势能在势阱外为无穷大,粒子无法透过势垒逃逸出去,故波函数在势阱外为0。

而在势阱内部,波函数要满足Ψ(0) = Ψ(a) = 0,这是因为势阱的边界为0。

5. 波函数的表达式根据边界条件,我们可以求解出一维对称无限深方势阱中的波函数表达式。

在势阱内部,波函数的一般形式为:Ψ(x) = Asin(kx) + Bcos(kx)其中,A和B是待定系数,k是波数,根据波函数的边界条件,我们可以求解出波函数的具体形式。

在势阱内部,波函数的波数k为:k = sqrt(2mE) / ħ对于一维对称无限深方势阱,能级是分立的,即E = n²π²ħ² / (2ma²),其中n为正整数。

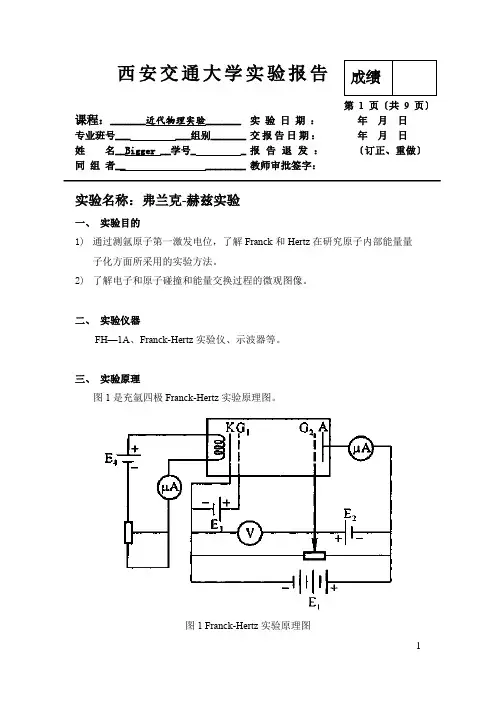

西安交通大学实验报告第 1 页〔共 9 页〕课程:_______近代物理实验_______ 实 验 日 期 : 年 月 日 专业班号___ ___组别_______ 交报告日期: 年 月 日 姓 名__Bigger __学号_ _ 报 告 退 发 : 〔订正、重做〕 同 组 者__ ________ 教师审批签字:实验名称:弗兰克-赫兹实验一、 实验目的1) 通过测氩原子第一激发电位,了解Franck 和Hertz 在研究原子内部能量量子化方面所采用的实验方法。

2) 了解电子和原子碰撞和能量交换过程的微观图像。

二、 实验仪器FH—1A 、Franck-Hertz 实验仪、示波器等。

三、 实验原理图1是充氩四极Franck-Hertz 实验原理图。

图1 Franck-Hertz 实验原理图电子与原子的碰撞过程可以用一下方程描述:22221111''2222e e m v MV m v MV E +=++∆ (2.1) 式中:m e ——原子质量; M ——电子质量; v ——电子碰撞前的速度; v ’——电子碰撞后的速度; V ——原子碰撞前的速度; V ’——原子碰撞后的速度; ΔE ——原子碰撞后内能的变化量。

按照波尔原子能级理论,ΔE = 0 弹性碰撞; ΔE = E 1 - E 0 非弹性碰撞;式中:E 0——原子基态能量; E 1——原子第一激发态能量。

电子碰撞前的动能1/2m e v 2 < E 1 - E 0时,电子与原子的碰撞为完全弹性碰撞,ΔE = 0,原子仍然停留在基态。

电子只有在加速电场的作用下碰撞前获得的动能1/2m e v 2 ≥ E 1 - E 0,才能在电子产生非弹性碰撞,使得电子获得某一值〔E 1 - E 0〕的内能从基态跃迁到第一激发态,调整加速电场的强度,电子与原子由弹性碰撞到非弹性碰撞的变化过程将在电流上显现出来。

Franck-Hertz 管即是为此目的而专门设计的。

第一章绪论1. 光电子器件按功能分为哪几类?每类大致包括哪些器件?光电子器件按功能分为光源器件、光传输器件、光控制器件、光探测器件、光存储器件。

光源器件分为相干光源和非相干光源。

相干光源主要包括激光和非线性光学器件等。

非相干光源包括照明光源、显示光源和信息处理用光源等。

光传输器件分为光学元件(如棱镜、透镜、光栅、分束器等等)、光波导和光纤等。

光控制器件包括调制器、偏转器、光开关、光双稳器件、光路由器等。

光探测器件分为光电导型探测器、光伏型探测器、热伏型探测器、各种传感器等。

光存储器件分为光盘(包括CD、VCD、DVD、LD等)、光驱、光盘塔等。

2.谈谈你对光电子技术的理解。

光电子技术主要研究物质中的电子相互作用及能量相互转换的相关技术,以光源激光化,传输波导(光纤)化,手段电子化,现代电子学中的理论模式和电子学处理方法光学化为特征,是一门新兴的综合性交叉学科。

3.谈谈光电子技术各个发展时期的情况。

20世纪60年代,光电子技术领域最典型的成就是各种激光器的相继问世。

20世纪70年代,光电子技术领域的标志性成果是低损耗光纤的实现,半导体激光器的成熟特别是量子阱激光器的问世以及CCD的问世。

20世纪80年代,出现了大功率量子阱阵列激光器;半导体光学双稳态功能器件的得到了迅速发展;也出现了保偏光纤、光纤传感器,光纤放大器和光纤激光器。

20世纪90年代,掺铒光纤放大器(EDFA)问世,光电子技术在通信领域取得了极大成功,形成了光纤通信产业;。

另外,光电子技术在光存储方面也取得了很大进展,光盘已成为计算机存储数据的重要手段。

21世纪,我们正步入信息化社会,信息与信息交换量的爆炸性增长对信息的采集、传输、处理、存储与显示都提出了严峻的挑战,国家经济与社会的发展,国防实力的增强等都更加依赖于信息的广度、深度和速度。

⒋举出几个你所知道的光电子技术应用实例。

如:光纤通信,光盘存储,光电显示器、光纤传感器、光计算机等等。

一维无限深方势阱中粒子动量概率分布引出的问题在量子力学中,无限深方势阱问题是一个简化理想化的问题。

无限正方形势阱是有限大小的正方形势阱。

井内电势为0,井外电势无穷大。

在阱中,粒子可以不受任何力地自由移动。

但是阱壁无限高,粒子完全被约束在阱里。

通过 schr\ddot{o}dinger 方程的解答,明确地呈现出某些量子行为,这些量子行为与实验的结果相符合,然而,与经典力学的理论预测有很大的冲突。

特别令人注目的是,这些量子行为是自然地从边界条件产生的,而非人为勉强添加产生的。

这解答干净利落地展示出,任何类似波的物理系统,自然地会产生量子行为;无限深方势阱问题的粒子的量子行为包括:1.能量的量子化:粒子量子态的本征函数,伴随的能量不是任意的,而只是离散能级谱中的一个能级。

2.基态能量:一个粒子允许的最小能级,称为基态能量,不为零。

3.节点:与经典力学相反,薛定谔方程预言了节点的存在。

这意味着在陷阱的某个地方,发现粒子的概率为零。

这个问题再简单,也能因为能完整分析其薛定谔方程,而导致对量子力学更深入的理解。

其实这个问题也很重要。

无限深正方形势阱问题可以用来模拟许多真实的物理系统,例如直的极细纳米线中导电电子的量子行为。

为了简化问题,本文从一维问题出发,讨论了粒子只在一维空间中运动的问题。

一个粒子束缚于一维无限深方势阱内,阱宽为 l 。

势阱内位势为0,势阱外位势为无限大。

粒子只能移动于束缚的方向( x 方向)。

一维无限深方势阱的本征函数 \psi_{n} 于本征值 e_{n} 分别为\psi_{n}=\sqrt{\frac{2}{l}}sin(\frac{n\pi x}{l})e_{n}=\frac{n^2 h^2}{8ml^2}其中, n 是正值的整数, h 是普朗克常数, m 是粒子质量。

一维不含时薛定谔方程可以表达为-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2}+v(x)\psi(x)= e\psi(x)其中, \psi(x) 是复值的、不含时的波函数, v(x) 是跟位置有关的位势, e 是正值的能量。

第10章界面现象10.1 请回答下列问题:(1)常见的亚稳定状态有哪些?为什么会产生亚稳定状态?如何防止亚稳定状态的产生?解:常见的亚稳定状态有:过饱和蒸汽、过热或过冷液体和过饱和溶液等。

产生亚稳定状态的原因是新相种子难生成。

如在蒸气冷凝、液体凝固和沸腾以及溶液结晶等过程中,由于要从无到有生产新相,故而最初生成的新相,故而最初生成的新相的颗粒是极其微小的,其表面积和吉布斯函数都很大,因此在系统中产生新相极其困难,进而会产生过饱和蒸气、过热或过冷液体和过饱和溶液等这些亚稳定状态。

为防止亚稳定态的产生,可预先在系统中加入少量将要产生的新相种子。

(2)在一个封闭的钟罩内,有大小不等的两个球形液滴,问长时间恒温放置后,会出现什么现象?解:若钟罩内还有该液体的蒸气存在,则长时间恒温放置后,出现大液滴越来越大,小液滴越来越小,并不在变化为止。

其原因在于一定温度下,液滴的半径不同,其对应的饱和蒸汽压不同,液滴越小,其对应的饱和蒸汽压越大。

当钟罩内液体的蒸汽压达到大液滴的饱和蒸汽压时。

该蒸汽压对小液滴尚未达到饱和,小液滴会继续蒸发,则蒸气就会在大液滴上凝结,因此出现了上述现象。

(3)物理吸附和化学吸附最本质的区别是什么?解:物理吸附与化学吸附最本质的区别是固体与气体之间的吸附作用力不同。

物理吸附是固体表面上的分子与气体分子之间的作用力为范德华力,化学吸附是固体表面上的分子与气体分子之间的作用力为化学键力。

(4)在一定温度、压力下,为什么物理吸附都是放热过程?解:在一定温度、压力下,物理吸附过程是一个自发过程,由热力学原理可知,此过程系统的ΔG<0。

同时气体分子吸附在固体表面,有三维运动表为二维运动,系统的混乱度减小,故此过程的ΔS<0。

根据ΔG=ΔH-TΔS可得,物理吸附过程的ΔH<0。

在一定的压力下,吸附焓就是吸附热,故物理吸附过程都是放热过程。

10.2 在293.15K及101.325kPa下,把半径为1×10-3m的汞滴分散成半径为1×10-9m小汞滴,试求此过程系统的表面吉布斯函数变为多少?已知汞的表面张力为0.4865N·m-1。

中国科学 E辑: 技术科学 2008年 第38卷 第3期: 402~410 402 《中国科学》杂志社SCIENCE IN CHINA PRESS定向凝固速率跃迁下平界面处液相溶质浓度变化及界面失稳李双明*, 傅恒志西北工业大学凝固技术国家重点实验室, 西安 710072收稿日期: 2006-02-21; 接受日期: 2006-05-14国家自然科学基金资助项目(批准号: 50401014, 50395102)* E-mail: lsm@摘要单相合金定向凝固时, 固液界面处液相溶质浓度会受抽拉速率的跃迁变化而发生较大的改变. 理论分析和数值计算结果表明: 当抽拉速率从V0跃迁变化到V时, 定向凝固系统并不能立即达到抽拉速率V, 而是经过一个非稳态凝固过程才能达到V. 跃迁加速中, 界面处液相溶质浓度呈现小大小的不对称分布, 且刚开始时, 界面处液相的溶质浓度随抽拉速率跃迁比V/V0, 原始抽拉速率V0和温度梯度G L增加而增大, 相应的溶质扩散长度随V/V0和G L增加而减小. 对于跃迁减速过程, 变化情形刚好相反. 另外在跃迁加速中, 即使合金跃迁变化的抽拉速率仍处于平界面临界失稳速率范围之内, 如果固液界面处液相溶质浓度过大, 也会使合金凝固的平界面发生失稳现象. 上述分析结果在Al-2%Cu合金的数值计算中得到了验证. 关键词定向凝固速度跃迁溶质分布Al-Cu合金定向凝固中因抽拉速率(V)和液相温度梯度(G L)可独立地加以控制, 因此常用于凝固理论的基础研究, 建立了诸如成分过冷准则、Mullins-Sekerka界面稳定性理论以及共晶合金中Jackson-Hunt模型等一系列重要的凝固理论模型[1~3]. 同时定向凝固工艺也为了解远离平衡的流体界面花样形成、界面演化动力学作用机制提供了可靠的技术条件. 除此之外, 定向凝固技术还可用于制备高性能的具有重要工业应用价值的磁性材料、单晶及准晶材料[4~6].在定向凝固制备单晶合金领域, 由于受溶质分凝的影响, 使得合金先后凝固部分的溶质含量不同, 如对溶质分凝系数小于1的合金来说, 先凝固部分的溶质含量低, 后凝固部分的溶质含量高, 这样会直接影响到单晶合金的品质. 为此单晶合金制备时要求平界面凝固, 这样达到稳态下其溶质浓度大小可基本保持不变. 但由于各种扰动的存在, 使得绝对稳态凝固难以达到[7], 凝固的界面和速率会受到各种因素的影响.中国科学 E 辑: 技术科学 2008年 第38卷 第3期403目前, 定向凝固速率变化造成合金溶质浓度改变的研究主要集中在平界面凝固的初始阶段[8~13], 在该阶段中, 合金的凝固速率从零变化到所施加的数值. 但在工业应用中, 由于零件截面的突变会造成凝固速率的跃迁变化, 这种变化往往不是从零开始的, 变化时固液界面前液相的溶质浓度分布也不同于抽拉速率为零的初始状态, 这种情形下合金溶质浓度变化研究目前尚不多. 早期Smith 等人[8,9]采用Laplace 变换方法研究了上述情形, 但他们都假定一旦抽拉速率从V 0跃迁变化到V 时, 系统的凝固速率就能马上达到抽拉速率V , 凝固过程中溶质扩散长度A 保持不变(A =D L /V 为定值, 其中D L 是液相溶质扩散系数), 研究结果被晶体生长和凝固著作广泛引用[2,9,14], 但在对初始过渡区内溶质浓度分布的研究中发现, 该观点与实际情形不符[7,11~13]. 为此, 本文在考虑到系统的凝固速率和溶质扩散长度两者都改变的基础上, 讨论抽拉速率跃迁(从一个恒定的抽拉速率立即变化到另外一个恒定的抽拉速率)下平界面处及其前沿的液相溶质浓度变化规律, 并进一步探讨平界面处液相溶质浓度富集能否造成界面失稳, 希望通过上述研究, 能为定向凝固下合金中溶质浓度的分布控制提供更精确的理论指导. 1 理论模型在一维半无限大的定向凝固系统中, 如果忽略液态金属中的对流和固相扩散, 并将一个已达到稳态抽拉速率为V 0的定向凝固系统跃迁变化到抽拉速率V , 则固液界面前合金的液相溶质浓度分布控制方程为[6,9] 212(,)(,)(,).L L L L C z t C z t C z t D V t z z∂∂∂=+∂∂∂ (1) 方程(1)中C L 为液相溶质浓度, V 1为系统的定向凝固速率, t 为时间, z 为到固液界面的距离, 其中坐标的原点定于移动的固液界面上. 虽然凝固中金属材料的传热系数要远大于溶质扩散系数, 但当抽拉速率从V 0变化到V 时, 定向凝固系统并不能立即达到抽拉速率V , 这主要是因为固液界面向前推进的等温线还受到溶质浓度分布的影响, 而此时溶质浓度分布还没有达到稳态.对于系统的凝固速率V 1可通过如下方法来求得: 在抽拉速率跃迁变化前, 定向凝固的平界面凝固温度为0/.i L m L T T m C k =+ (2)方程(2)中T m 为合金纯溶剂的熔点, m L 为合金液相线斜率, C 0为合金原始成分, k 为溶质分凝系数. 抽拉速率跃迁变化后, 界面处液相溶质浓度变为(0,)L C t ∗, 其平界面凝固温度为(0,)i L m L L T T m C t ∗=+, (3) 所以速率跃迁变化造成凝固界面温度之差为*0((0,)/).L L T m C t C k Δ=− (4) 在定向凝固下, 温度差造成的凝固界面位置变化为*0((0,)/)/,L L L Z m C t C k G Δ=− (5)李双明等: 定向凝固速率跃迁下平界面处液相溶质浓度变化及界面失稳404所以在考虑到凝固界面位置变化的基础上, 系统的凝固速率为10.V Z Z Z ==+Δ (6) 方程(6)中0Z 对应于试样的抽拉速率V , 因此有 **1d (0,)d (0,)1d d L L L L L L m C t m C t V V V G t G V t ⎡⎤=+=+⎢⎥⎢⎥⎣⎦. (7) 对于方程(1), 在抽拉速率跃迁后, 界面处溶质浓度守恒条件为 *10(,)(1)(0,),L L L z C z t V k C t D z =∂−=−∂ (8)相应的初始时刻平界面处及其前沿的液相溶质浓度分布为抽拉速率V 0下的值, 即为 0001(,0)exp .L L V k C z C C z k D ⎛⎞−=+−⎜⎟⎝⎠(9) 方程(1)和(7)~(9)构成了抽拉速率跃迁变化下平界面前液相溶质浓度控制方程及相应的初始和边界条件, 目前通过它们尚不能直接获得溶质浓度分布的解析解, 但其分布可采用近似解来表示[11,15] *00(,)[(0,)]exp ()L L z C z t C C t C t ⎛⎞=+−−⎜⎟⎝⎠A . (10) 方程(10)中()t A 为与时间相关的溶质扩散长度, 因此只要求得(0,)L C t ∗和()t A 就可以获得方程(10)中液相溶质浓度分布. 将方程(10)和(7)代入方程(8)得 ***0d (0,)(1)(0,)1[(0,)].d ()L L L L L L m C t D V k C t C t C G V t t ⎡⎤−+=−⎢⎥⎢⎥⎣⎦A (11) 另外对方程(1)中z 进行(0, ∝)积分, 则有 *1000(,)(,)d [(0,)].L L L L z C z t C z t z D V C C t t z ∝=∂∂=−+−∂∂∫ (12) 将方程(7), (8)和(10)代入方程(12)得 ***00d (0,)d {()[(0,)]}1[(0,)].d d L L L L L m C t t C t C V C kC t t G V t ⎡⎤−=+−⎢⎥⎢⎥⎣⎦A (13) 方程(11)和(13)构成了(0,)L C t ∗和()t A 与时间相关的方程组, 它们可简化为**0[(0,)]d (0,),d ()(1)(0,)L L L L L L L L D G C t C C t G V t m m t k C t −=−−A (14) *00[(0,)]d ()().d ()(1)(0,)(1)(0,)(0,)L L L L L L L L L L C kC t D D G G V t t t t m k C t m k C t C t C −=−+−−−A A A (15) 对于平界面定向凝固, 当抽拉速率V 0跃迁到V 达到稳态时有0(0,)/LC t C k ∗′=和()t ′=A中国科学 E 辑: 技术科学 2008年 第38卷 第3期405/L D V , 其中t ′为达到稳态所需的时间, 将之代入方程(14)和(15), 即可得两方程右边的数值为0, 说明(0,)LC t ∗和()t A 不再随时间变化, 符合稳态下方程的解. 而当时间t →0时有0(0,)(0,0)/,L L C t C C k ∗∗→= (16) 0()(0)/,L t D V →=A A (17)将它们代入方程(14)和(15), 即有 *000d (0,)1,d L L L t G V C t V t m V →⎛⎞=−⎜⎟⎝⎠(18) 000d ()1.d (1)t L L L D G k t V t m C k V →⎛⎞=−⎜⎟−⎝⎠A (19) 由于k < 1和m L < 0, 因此当跃迁抽拉速率V 大于原始速率V 0时, 方程(18)右边大于零, 即界面处的液相溶质浓度在抽拉速率跃迁后是升高的, 并随速率跃迁比(V /V 0)、原始抽拉速率V 0和温度梯度G L 的增加而增大. 对于方程(19), 右边值小于零, 因此扩散长度()t A 是减少的, 并随V /V 0和G L 的增大而减小. 如果不发生速率的跃迁变化, 即抽拉速率保持不变, 方程(18)和(19)右边都为零, (0,)L C t ∗和()t A 也就保持不变.根据上述分析可知, 当抽拉速率跃迁增加时, 固液界面处液相的溶质浓度是先增加后下降到稳态的值0(0,)/LC t C k ∗′=, 这样必定出现(0,)L C t ∗极大值, 所以在此处有d (0,)/d 0.L C t t ∗= (20) 将方程(20)代入方程(7)中, 此时凝固速率V 1也达到抽拉速率V , 相应的此处固液界面处液相溶质浓度梯度为 max 0(,)(0,)(1)(0,).L c L Lz C z t V G t k C t z D =∂==−−∂ (21) 方程(21)中max (0,)L C t 为界面处最大的液相溶质浓度, 由于界面处液相溶质浓度梯度越大界面越不稳定, 此时仍有(0,)0,L L c G m G t −> (22) 说明速率跃迁变化中平界面能保持稳定, 如果该值小于0, 则会发生平界面失稳. 将方程(21)代入(22)式得 max (0,),(1)L L L L D G C t m V k <−− (23) 因此当界面处液相溶质浓度在跃迁加速中超过方程(23)右边值时, 平界面就会发生失稳现象, 即使此时达到的抽拉率V 仍小于成分过冷判据给出的平界面临界失稳速率V c . 对于跃迁减速过程, 由于界面处液相溶质浓度会相应地减少, 因此不存在平界面失稳的问题.要深入了解固液界面处及其前沿的液相溶质浓度变化, 必须要获得(0,)L C t ∗和()t A 的分布规律, 目前利用方程(14)和(15)还难以直接获得解析解, 因此采用数值法对它们进行分析.李双明等: 定向凝固速率跃迁下平界面处液相溶质浓度变化及界面失稳4062 数值计算表1为Al-2%Cu 合金物性参数, 从中可看出合金的固相扩散系数远小于液相扩散系数, 因此固相扩散可以忽略不计. 另外根据成分过冷准则[1], 定向凝固平界面失稳的临界速率为0/T D G V L L c Δ=, 其中ΔT 0为合金的结晶温度间隔. 假设定向凝固中液相温度梯度G L 为100 K/cm, 则Al-2%Cu 合金平界面失稳的临界速率为0.9375 μm/s. 为此在数值计算中, 将跃迁前后的抽拉速率都控制在平界面失稳的临界速率范围之内, 说明在不发生速率跃迁变化下, Al-2%Cu 合金定向凝固界面形态都为平界面, 并且都不会发生平界面失稳的现象.表1 Al-2%Cu 合金的物性参数[6]参数ΔT 0 m α k α Γα D L D S 单位K K/% − 10−7 m ·K 10−9 m ·s −1 10−13 m ·s −1 数值 32 −2.6 0.14 0.9 3.0 3.02.1 跃迁减速下定向凝固平界面处液相溶质浓度和溶质扩散长度的变化图1(a)是Al-2%Cu 合金抽拉速率V 0从0.4, 0.6和0.8 μm/s 分别跃迁减速到V 为0.2 μm/s, 对应的V /V 0为1/2, 1/3和1/4下的界面处液相溶质浓度变化, 图中横坐标VZ /D L 是一个无量纲参数, 且Z = Vt , 因此图中曲线也代表界面处液相溶质浓度变化与时间的关系. 另外为了便于比较, 将V /V 0为1/2的Smith 分析解也表示在图1(a)中.从图1(a)中可看出, 不同起始定向抽拉速率V 0下平界面处的液相成分都为14.285%Cu(C 0/k ), 这主要是因为当t →0时, 有0(0,)(0,0)/L L C t C C k ∗∗→=. 跃迁减速后, 合金界面处液相溶质浓度分布要经历一个较长的过渡区, 才能达到稳态. 在过渡区内其大小先快速减少, 达到最小值后缓慢上升到稳态值, 造成上述变化的原因是: V 0减小到V 的初始过程中, 固液界面处液相溶质浓度梯度向液相扩散的溶质量为000(1)(,).L L z C k C z t D V z k=−∂−=∂ 而合金凝固时, 固液界面因溶质分凝排出的溶质量为1(1)(0,)L V k C t ∗−.由于V 1<V 0, 0(0,)(0,0)/LL C t C C k ∗<=, 结果向液相扩散的溶质量大于界面处排出的溶质量, 最终造成界面处液相溶质浓度贫乏, 且原始抽拉速率V 0越大, 跃迁减速后界面处液相溶质浓度也就越低, 极小值也就越小, 如图1(a)中V /V 0=1/4的曲线所示.另外从图1(a)中还可看出, 当V /V 0分别为1/4, 1/3和1/2时, 界面处液相溶质浓度出现最小值的地方比较接近, 大约在VZ /D L =0.3~0.4, 对应的凝固距离Z 分别为4.5, 5.04和5.76 mm.由于在极值处有d (0,)/d 0L C t t ∗=, 所以根据方程(7)可知, 此时凝固系统的速率等于跃迁减速后的抽拉速率0.2 μm/s. 而在这之前, 由于*d (0,)/d 0LC t t <和m L <0, 系统的凝固速率大于0.2 μm/s; 之后有*d (0,)/d 0LC t t >, 凝固速率稍小于0.2 μm/s, 然后才达到稳态的0.2 μm/s, 所以跃中国科学 E 辑: 技术科学 2008年 第38卷 第3期407迁减速中0.2 μm/s 并不是合金凝固的最小速率, 凝固速率也不象Smith 等人所述的一直保持在0.2 μm/s 不变.值得注意的是, 虽然图1(a)中V /V 0为1/2的Smith 分析解与数值解变化趋势基本一致, 但其曲线上极小值要比数值计算的大, 这主要是因为Smith 解是建立在抽拉速率跃迁减速后能立即达到0.2 μm/s 的基础上, 结果溶质扩散长度也从原来的0.0075 m 马上增加到0.015 m, 溶质扩散长度的增加导致界面处液相溶质浓度扩散减少, 结果造成最小值要比相应的数值解大.图1(b)是跃迁减速下界面处液相溶质浓度与溶质扩散长度之间的关系. 由于不同减速V /V 0下达到稳态的凝固速率都为0.2 μm/s, 所以到达稳态时所对应的溶质扩散长度都为0.015 m, 如图1(b)中箭头所指的最终稳态值. 另外V /V 0越小的, 界面处液相溶质浓度极小值对应的溶质扩散长度()t ′A 也就越小, 这主要是因为在极值处有d (0,)/d 0L C t t ∗=, 所以根据方程(11)有0min ()1,(1)(0,)L LC D t V k C t ⎡⎤′=−⎢⎥−⎢⎥⎣⎦A 由于V /V 0是小的, 故界面处液相溶质浓度极小值min (0,)LC t 也小, 最终导致对应的溶质扩散长度()t ′A 也就越小, 如图1(b)所示.图1 Al-2%Cu 合金定向凝固平界面跃迁减速下界面处液相溶质浓度和溶质扩散长度的变化(a) 溶质浓度; (b) 溶质扩散长度2.2 定向凝固平界面跃迁加速下界面处液相溶质浓度变化及界面失稳图2(a)是抽拉速率V 0为0.2 μm/s 分别跃迁加速到V 为0.4, 0.6和0.8 μm/s, 对应的V /V 0为2, 3和4下的界面处液相溶质浓度变化曲线. 从中可看出, 跃迁加速中界面处溶质浓度都从14.285%Cu(C 0/k )先较快地增加, 达到极大值后逐渐减少到稳态平界面所对应的液相溶质浓度值14.285%Cu(C 0/k ), 这种变化与定向凝固初始过渡区中界面处液相溶质浓度变化不同. 因为在初始过渡区中系统的凝固速率从零增加到所施加的抽拉速率, 对应的界面处液相溶质浓度是从原始合金成分C 0, 逐渐增大到稳态抽拉速率V 下平界面处的液相溶质浓度值C 0/k . 该过程中合金界面处液相溶质浓度始终是单调增加的, 没有减少的过程, 最大值也为最终值C 0/k . 而图2(a)中, 不同跃迁加速过程中对应的界面处液相溶质浓度极大值都大于C 0/k , 且V /V 0越大, 极大值也越大, 原因是跃迁加速比大的凝固速率也大, 这样合金凝固时固液界面向液相排出李双明等: 定向凝固速率跃迁下平界面处液相溶质浓度变化及界面失稳408的溶质浓度多, 结果造成界面处溶质浓度富集, 最终导致其最大值也大的现象.图2(a)中同样给出了V /V 0为4的Smith 分析解, 其界面处液相溶质浓度分布与数值解的结果规律基本一致, 都是小大小的不对称分布, 但Smith 解给出的极大值要小于数值解给出的数值, 这一点与图1(a)相类似, 这也是因为Smith 分析解假设凝固速率在跃迁加速后能马上达到抽拉速率0.8 μm/s, 这样溶质扩散长度也就从原来的0.015 m 立即减少到0.0375 m, 溶质扩散长度的减少, 导致富集在界面处的液相溶质浓度快速扩散, 使得界面处出现的液相溶质浓度极大值减小.对于跃迁加速非稳态凝固过程中溶质扩散长度与界面处液相溶质浓度之间的对应关系, 如图2(b)所示. 从中可看出, 在跃迁加速中, 溶质扩散长度从原始抽拉速率为0.2 μm/s 下的0.015 m, 如图2(b)中箭头所指的值逐渐减少到不同跃迁后抽拉速率V 下所对应的数值. 另外从图中也可发现界面处液相溶质浓度出现极大值之后, 溶质扩散长度变化也就很小, 说明此后合金的凝固速率在达到抽拉速率V 后就变化不大(V 不仅是跃迁后的稳态凝固速率, 也是液相溶质浓度极大值处对应的凝固速率).图2 Al-2%Cu 合金定向凝固平界面跃迁加速下界面处液相溶质浓度和溶质扩散长度的变化(a) 溶质浓度; (b) 溶质扩散长度值得注意的是, 在跃迁加速中, 界面处液相溶质浓度增加必须导致合金凝固界面温度的降低, 这样合金在定向凝固过程中界面位置会发生相应的变化, 变化的最大数值为max max 0((0,)/)/L L L Z m C t C k G Δ=−−.对于图2(a)中V /V 0为2的Al-2%Cu 合金来说, 固液界面会下移1.9 mm, 而当V /V 0为4时, 固液界面下移可达6 mm 左右. 如果下降的固液界面位置低于定向凝固中挡板的位置, 那么定向凝固中的单向热流就有可能受到破坏, 合金的凝固组织就难以保持定向. 除此之外, 界面处液相溶质浓度富集也有可能造成平界面失稳, 以及发生单相组织向共晶组织的转变. 如对Al-2%Cu 合金来说, 当界面处液相溶质浓度达到共晶点成分C e (33.2%Cu)时, 如果平界面还没有失稳, 这时单相组织就有可能向共晶组织转变, 如图3所示.图3中的点为图2(a)中计算出的不同跃迁加速比下界面处液相溶质浓度极大值点, 实线是方程(23)计算的结果, 而虚线是Al-Cu 合金相图中共晶点的成分线. 从中可看出, V/V 0为2时(初始的抽拉速率为0.2 μm/s, 跃迁后的抽拉速率为0.4 μm/s), 界面处液相溶质浓度的最大值中国科学 E 辑: 技术科学 2008年 第38卷 第3期409处于平界面稳定的区域, 说明在该非稳态凝固过程中平界面不会失稳, 速率跃迁变化仅会影响到合金的溶质成分分布, 而对同样的初始抽拉速率, 当V /V 0分别为3和4时, 界面处液相溶质浓度富集导致了过大的溶质梯度, 从而进入了平界面失稳区, 发生界面失稳现象, 虽然在该过程中系统的凝固速率始终都没有超过图3所示的平界面临界失稳速率V c , 所以在采用跃迁加速(台阶加速实验)通过透明有机物丁二腈来研究平界面临界失稳速率时, 会由于界面处液相溶质浓度富集造成平界面失稳, 这一点需引起研究者的关注.图3 Al-2%Cu 合金跃迁加速定向凝固下界面失稳及组织转变3 结论(ⅰ) 定向凝固速率跃迁加速中, 界面处液相溶质浓度先增大到最大值后会逐渐减少到稳态平界面对应的数值; 而跃迁减速是先减少到最小值后缓慢增加到稳态值, 两者都存在一个较长的过渡区.(ⅱ) 抽拉速率跃迁加速中, 初始时的固液界面处液相溶质浓度随速率跃迁比(V /V 0)、原始抽拉速率V 0和温度梯度G L 的增加而增大; 相应的溶质扩散长度随V /V 0和G L 的增加而减小.(ⅲ) 虽然跃迁前后的定向凝固抽拉速率都小于平界面临界失稳速率, 但由于跃迁造成的界面处液相的溶质浓度过大, 也会使合金凝固的平界面发生失稳现象, 这一点在Al-2%Cu 合金的数值计算中得到了验证.参考文献1Tiller W A, Jackson K A, Rutter J W, et al. The redistribution of solute atoms during the solidification of metals. Acta Metall, 1953, 1: 428—437 2胡汉起. 金属凝固原理. 第2版. 北京: 机械工业出版社, 2000. 115—117 3周尧和, 胡壮麒, 介万奇. 凝固技术. 北京: 机械工业出版社, 1998. 155—163 4Langer J S. Instabilities and pattern formation in crystal growth. Rev Mod Phys, 1980, 52(1): 1—28 5Elliott R. Eutectic Solidification Processing-Crystalline and Glassy Alloys. London: Butterworths, 1983. 308—364 6 Kurz W, Fisher D J. Fundamentals of Solidification. Switzerland: Trans Tech Publication, 1998. 180—184李双明等: 定向凝固速率跃迁下平界面处液相溶质浓度变化及界面失稳7 黄卫东, 丁国陆, 周尧和. 非稳态凝固过程与凝固界面形态选择. 材料研究学报, 1995, 9(3): 193—2078 Smith V G, Tiller W A, Rutter J W. A mathematical analysis of solute redistribution during solidification. Can JPhys, 1955, 33: 723—7259 闵乃本. 晶体生长的物理基础. 上海: 上海科学技术出版社, 1982. 158—16110 Nastac L. Analytical modeling of solute redistribution during the initial unsteady unidirectional solidification ofbinary dilute alloys. J Cryst Growth, 1998, 193: 271—28411 Caroli B, Caroli C, Piscina R L. Initial front transients in directional solidification of thin samples of dilute alloys.J Cryst Growth, 1993, 132: 377—38812 Huang W D, Inatomi Y, Kuribayashi K. Initial transient solute redistribution during directional solidification withliquid flow. J Cryst Growth, 1997, 182: 212—21813 刘晓华, 郭喜平, 介万奇, 等. 定向凝固初始过渡区非稳态性质及温度梯度的影响. 自然科学进展, 1999,9(7): 624—62814 Tiller W A. The Science of Crystallization: Macroscopic Phenomena and Defect Generation. London: CambridgeUniversity Press, 1991. 157—16215 Warren J A, Langer J S. Prediction of dendritic spacings in a directional-solidification experiment. Phys Rev E,1993, 47(4): 2702—2712410。

第一章热力学第一定律(概念辨析)4.热力学第一定律的数学表达式△U=Q+W适用于(B )(A)开放系统(B)封闭系统(C)孤立系统(D)上述三种5.热力学第一定律的数学表达式△U=Q+W中W代表(C)(A)膨胀功(B)有用功(C)各种形式功之和(D)机械功6.热力学第一定律的数学表达式△U=Q+W适用于什么途径(C)(A)同一过程的任何途径(B)同一过程的可逆途径(C)不同过程的任何途径(D)同一过程的不可逆途径10. 公式H=U+pV中,p表示什么含义( A )(A)系统总压(B)系统中各组分分压(C)1.01×102kPa(D)外压11.对于封闭的热力学系统,下述答案中哪一个正确( A)(A)H>U(B)H = U(C)H<U(D)H和U之间的大小无法确定12. 下述答案中,哪一个是公式H=U+pV的使用条件( B )(A)气体系统(B)封闭系统(C)开放系统(D)只做膨胀功的系统13. 理想气体进行绝热自由膨胀后,下述哪一个不正确(都正确)(A)Q=0 (B)W=0 (C)△U=0(D)△H=0 (注:△S≠0)14. 非理想气体进行绝热自由膨胀后,下述哪一个不正确( D )(A)Q=0 (B)W=0 (C)△U=0(D)△H=015.下述说法中,那一种正确?( D)(A)理想气体的焦耳-汤姆森系数不一定为零(B)非理想气体的焦耳-汤姆森系数一定不为零(C)使非理想气体的焦耳-汤姆森系数为零的p-T值只有一组(D)理想气体不能用作电冰箱的工作介质16.某理想气体进行等温自由膨胀,其热力学能的变化△U应( C )(A)△U>0(B)△U<0 (C)△U=0(D)不一定17.某理想气体进行等温自由膨胀,其焓变△H应( C )(A)△H>0(B)△H<0 (C)△H=0(D)不一定18.某理想气体进行绝热自由膨胀,其热力学能的变化△U应( C )(A)△U>0(B)△U<0 (C)△U=0(D)不一定19.某理想气体进行绝热自由膨胀,其焓变△H应( C )(A)△H>0(B)△H<0 (C)△H=0(D)不一定20. 某理想气体进行绝热恒外压膨胀,其热力学能的变化△U 应 ( B ) (A )△U >0(B )△U <0 (C )△U=0(D )不一定21. 某理想气体进行绝热恒外压膨胀,其焓变△H 应 ( B ) (A )△H >0(B )△H <0 (C )△H=0(D )不一定 22. 某理想气体的40.1,,==mv m p C C γ,则该气体为何种气体 ( B )(A )单原子分子气体 (B )双原子分子气体 (C )三原子分子气体 (D )四原子分子气体24. 下面的说法中,不符合热力学第一定律的是(B ) (A ) 在孤立体系中发生的任何过程中体系的内能不变 (B ) 在任何等温过程中体系的内能不变 (C ) 在任一循环过程中,W=-Q(D ) 在理想气体自由膨胀过程中,Q=ΔU=025.关于热力学可逆过程,下列表述正确的是 (A ) A 可逆过程中体系做最大功B 可逆过程发生后,体系和环境不一定同时复原C 可逆过程中不一定无其他功D 一般化学反应都是热力学可逆过程判断正误28. 不可逆变化是指经过此变化后,体系不能复原的变化。