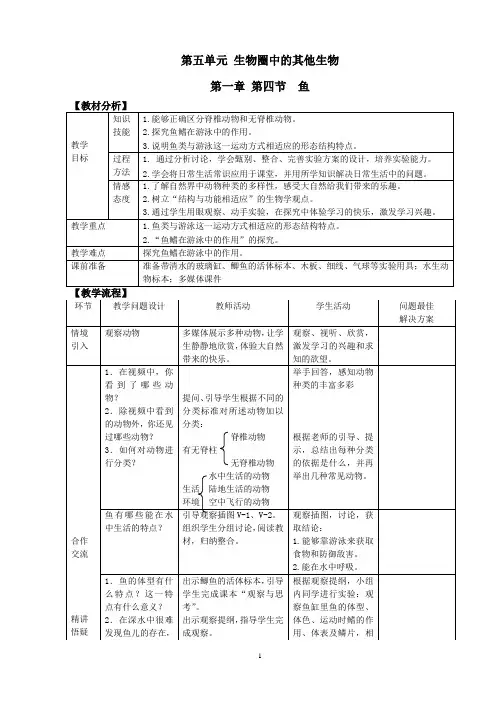

八年级生物上册第一章第四节 鱼

- 格式:ppt

- 大小:4.16 MB

- 文档页数:30

第五单元生物圈中的其他生物第一章动物的主要类群课标要求1.能说出脊椎动物和无脊椎动物的主要区别。

2.能说出鱼类的主要特征。

3.能说出鱼类与人类生活的关系。

课标解读1.《鱼》是生物学八年级上册第五单元第一章第四节的内容,属“课程标准”十大一级主题之一——生物的多样性的相关内容。

从本节开始进入脊椎动物的教学,与前面介绍的无脊椎动物相比,脊椎动物的结构更为复杂,进化地位更高,与人类的关系更为密切。

2.课标指出:地球上的生物是多种多样的。

依据一定的特征,可将各种生物分成不同的类群。

保护生物多样性对于人类的生存和发展具有重要意义。

生物多样性是生物亿万年进化的结果,是大自然的宝贵财富。

教学中,教师要帮助学生形成以下重要概念:(1)地球上生活着各种各样的生物,可以根据特征将生物进行分类。

(2)各种类群的生物各有其特征,在生物圈中具有不同的作用,保护生物的多样性极为重要。

此外,教师应指导学生通过调查和资料的收集、处理、交流等活动,帮助学生领悟鱼类和人类生活的密切关系,并积极参与保护生物多样性的活动。

3.有无脊柱是脊椎动物和无脊椎动物最根本的区别,但学生在生活中根本没有这种概念,只有先通过直观图片认识脊椎动物的骨骼,进而归纳脊椎动物的概念,然后通过实例列举,让学生掌握脊椎动物类群和无脊椎动物类群及其主要区别。

鱼类是脊椎动物中比较低等的、种类数量最多的一个类群,也是学生比较熟悉但很少仔细观察过的动物。

本节教学重点为鱼的主要特征以及鱼与人类生活的关系。

教学活动主要是通过探究实验认识鱼类的运动和呼吸,主要采用观察法。

通过观察,认识鱼类的外形特点以及鱼类的运动和呼吸。

但是仅靠观察,无法了解到鱼类运动和呼吸的本质,因此需要一些辅助手段。

例如,观察鱼类的运动,需要借助剪掉鱼鳍或捆绑鱼鳍的方法,来证明鱼的游泳不仅靠鱼鳍还要靠尾部和躯干部的摆动;观察鱼的呼吸,则需要用墨汁或蔬菜汁来指示水流进出鱼体的过程,进而证明鱼鳃是进行气体交换的器官。

第四节鱼(第一课时)教学目标1、通过三个探究活动,使学生能概述鱼的主要特征,能区分哪些是生物学意义上的真正的鱼,哪些不是。

2、在探究鱼类外部形态、运动和呼吸方式的过程中,去培养学生们的观察能力、合作能力和分析解决问题的能力;在故事感悟和提点建议环节中,去培养学生们的发散性思维及创新意识。

3、通过观察鱼的身体结构特征以及与之相适应的运动方式和呼吸方式,进一步建立生物体形态结构与生理功能相适应,生物与环境相适应的生物学观点。

教学重难点教学重点:通过三个探究活动来探究鱼的主要特征。

教学难点:探究鱼的呼吸方式学情分析本节课的授课对象为八年级学生,他们的好奇心强,求知欲旺,大部分同学可能都有养鱼的经验,对鱼也比较熟悉,因此课堂参与的积极性较高。

但他们大多注意到的是一些表面的东西,如鱼的形态,游泳时鳍的摆动,鱼口的闭合,而常常忽视的是形态特征的意义、鳍的具体作用和鳃的结构与功能,对于鱼究竟是如何呼吸的,也不清楚。

教学设计思路1、教材在编排上主要从鱼适于水生环境的角度出发,阐明鱼的主要特征;并且引进了脊椎动物和无脊椎动物的概念,以鱼为核心,把动物重新分成两大类;展现了多种多样的鱼以及鱼与人类的关系。

而探究鱼的主要特征是本节的重中之重,考虑到内容比较多,我就把本节分两课时来上,把探究鱼的主要特征作为第一课时。

考虑到学生对鱼比较熟悉,而且鱼的实物比较容易获得,因此,教学中可以通过实物观察和视频展现来调动学生积极性,突出学生的主体探究地位。

2、关于“鱼的外形与运动”的教学,采用任务驱动的方式,引导学生结合观察提纲先分析交流,再有目的地观看相关视频,然后进行相关知识归纳。

关于“鱼的呼吸方式”这个教学难点,采用观察实物与播放视频相结合,层层深入,环环相扣地提出探讨问题,引导学生通过主动探究,合作交流,分析观察对比,确立鱼鳃的特点与水中生活相适应的观点。

在探究总结、学以致用环节,很好的与开头的故事悬疑相呼应。

最后的作业设计也突出了重点性、实用性、趣味性和层次性,展现了“双减政策”下的作业理念。

教材编排特点:

《鱼类》主要以观察鱼类的外部形态特征、探究鱼类在水中的运动、呼吸等生命现象和对鳃的介绍为主,重点带出鱼类的基本特征。

同时,通过其它鱼类等动物的标本的观察,使学生认识鱼类的多样性和我国丰富的鱼类资源。

通过常见淡水鱼类、海洋鱼类了解,说明水质污染对鱼类的影响及保护鱼类资源的方法。

教学目标:

知识目标

1.概述鱼类的外部形态特征。

2.概述鱼类的主要特征。

3.概述鱼的呼吸过程。

4.认识常见的鱼类。

5.阐明保护鱼类的方法。

能力目标

尝试实验、观察、资料分析等研究动物的基本方法。

情感目标

1.知道水产资源不是取之不尽、用之不竭的,建立保护和理利用水产资源的意识。

2.形成良好的环境保护意识。

学情分析:

本节课关于鲫鱼各种鳍的作用的探究活动,是学生学习生物学以来的第一个探究活动,虽然无论采取什么办法,从实验操作技能本身来说难度都不会太大,但从做出假设到设计实验等环节,是本节课的难点所在,需要教师进行耐心细致的指导和引导。

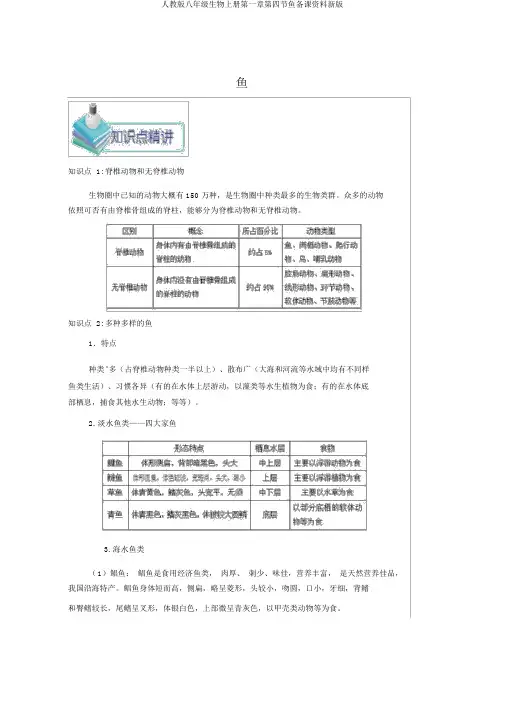

鱼知识点 1: 脊椎动物和无脊椎动物生物圈中已知的动物大概有 150 万种,是生物圈中种类最多的生物类群。

众多的动物依照可否有由脊椎骨组成的脊柱,能够分为脊椎动物和无脊椎动物。

知识点 2: 多种多样的鱼1.特点种类多(占脊椎动物种类一半以上)、散布广(大海和河流等水域中均有不同样鱼类生活)、习惯各异(有的在水体上层游动,以藻类等水生植物为食;有的在水体底部栖息,捕食其他水生动物;等等)。

2.淡水鱼类——四大家鱼3.海水鱼类(1)鲳鱼:鲳鱼是食用经济鱼类,肉厚、刺少、味佳,营养丰富,是天然营养佳品,我国沿海特产。

鲳鱼身体短而高,侧扁,略呈菱形,头较小,吻圆,口小,牙细,背鳍和臀鳍较长,尾鳍呈叉形,体银白色,上部微呈青灰色,以甲壳类动物等为食。

(2)鲨鱼:鲨鱼是大海中最残忍的鱼类之一,处于大海食品链的顶端。

鲨鱼中体形最大的是鲸鲨,一般长成后身长可达 12 米;最小的鲨鱼是侏儒角鲨,小到能够放在手上,它长约 6 到 8 寸( 1 寸≈ 3.3 厘米),重量还不到 450 克;最残忍的鲨鱼是大白鲨,捕食大海中的其他鱼类,也会攻击人类。

(3)石斑鱼:石斑鱼散布于热带、亚热带暖水海疆。

头较大,体长椭圆形稍侧扁,体色变异甚多,常呈褐色或红色,并拥有条纹和斑点,与周围的岩石颜色相像。

其幼体为雌鱼,发育到必然阶段时,可转变为雄鱼。

石斑鱼为肉食性残忍鱼类,以突袭方式捕食底栖甲壳类、各样小型鱼类和头足类软体动物。

(4)带鱼:带鱼又叫刀鱼、牙带鱼,是我国沿海产量最高的一种经济鱼类。

带鱼的身体侧扁如带,呈银灰色,背鳍及胸鳍浅灰色,背鳍较长,几乎与背部等长。

带鱼是一种较为残忍的肉食性鱼类,口大,牙齿发达且尖利,以鱼类、软体动物为食。

(5)比目鱼:比目鱼又叫鲽鱼,栖息在浅海的沙质海底,它们的身体扁平。

成鱼的双眼同在身体向上的一侧,这一侧的颜色与周围环境配合得很好,没有眼睛的那侧身体朝向海底,为白色,比目鱼的两只眼睛生在一侧,是与它的生活环境和生活方式相适应的。

第五单元生物圈中的其他生物第一章第四节鱼1.生物学家们将生物圈中所有的动物分为无脊椎动物和脊椎动物的依据是( ) A .体内有没有肌肉 B .体内有没有脊柱C .能不能在水中游泳D .能不能对外界刺激作出反应2.你可能经常到池塘、水库、江河等地方去郊游,但却很难从水中发现鱼儿,原因是其( ) A .背面是白色,腹面是深灰黑色 B .背面是深灰黑色,腹面是白色 C .游动的速度非常快 D .总是躲藏在水草中3.对“鱼鳍在游泳中的作用”进行探究时,发现能够保持鲫鱼身体平衡的是( ) A .胸鳍和腹鳍 B .背鳍和尾鳍 C .背鳍和臀鳍 D .胸鳍和尾鳍 4.鲫鱼尾鳍的作用是 ( )A .保持鱼体的平衡B .攻击敌害的武器C .保持鱼体前进的方向D .呼吸的器官 5.鲫鱼游泳时前进的动力主要来自( )A .尾鳍的摆动B .胸鳍和腹鳍的摆动C .各种鳍的共同作用D .躯干部和尾部的摆动 6.下列哪一项不属于探究“鱼鳍在游泳中的作用”时所运用的方法( )A .五点取样法B .捆扎鱼鳍法C .实验法D .模拟实验法7.鱼是一种善于生活在水中的动物,原因是它具有一系列适于水中生活的结构特点。

请观察下图,然后回答问题:(1)在对活鲫鱼进行观察时,你认为最科学的观察顺序应该是( )A .体形→鱼鳍→鳞片→鱼鳃B .鱼鳍→体形→鳞片→鱼鳃C .鳞片→鱼鳍→体形→鱼鳃D .鱼鳃→鱼鳍→鳞片→体形(2)鱼在游泳时,[ ] 和[ ] 保持鱼体的平衡。

(3)如果我们把鱼比做一条正在行驶的小木船,则舵相当于鱼的[ ] 。

(4)在下列四个图形中,与鱼体最相似的是 ,这说明鲫鱼的体形呈 ,可减少游泳时水的阻力。

(5)鲫鱼的体色:背部颜色 ,腹部颜色 ,可以在水中起到保护作用。

【当堂达标】1.水面风平浪静,水下却是礁石纵横,但鱼儿总能控制住自己前进的方向,不会与这些礁石相撞,这与下列哪一结构至关重要( )A .腹鳍B .胸鳍C .背鳍D .尾鳍 2.鲫鱼的形态结构和生理特点与水中生活相适应,下列说法不正确的是( ) A .体形呈梭形,减少游泳时水的阻力 B .胸鳍和腹鳍与鱼体平衡无关 C .能在水中 D .体表有侧线感知水流方向3.鱼类在水中可以穿越任何激流,主要是因为它身体上具有可以感知水流和测定方向的( )A.侧线 B.鳃 C.胸鳍 D.尾鳍4.在探究“鱼鳍在游泳中的作用”时,某小组同学正在讨论探究计划,他们按甲、乙、丙、丁的顺序依次发言。