六年级语文上册 第16课 古诗三首(竹石)教案 语文S版

- 格式:doc

- 大小:36.02 KB

- 文档页数:4

《竹石》优秀教案《竹石》优秀教案(精选5篇)作为一位兢兢业业的人民教师,很有必要精心设计一份教案,编写教案有利于我们准确把握教材的重点与难点,进而选择恰当的教学方法。

那么什么样的教案才是好的呢?下面是小编为大家收集的《竹石》优秀教案(精选5篇),仅供参考,大家一起来看看吧。

《竹石》优秀教案篇1设计特色:通过多种形式的学习,如竹与石的对话、把自己假想成郑燮,用情景的创设来加强对文本的体验。

教学过程讲究承接、回环,从入课时赏画到结课时在画上题诗,前后呼应,浑然一体。

教学准备:1、课前搜集郑燮的故事,有关竹的诗句2、小黑板或课件一、导入:1看图:图上有什么?(板书:竹石郑燮说到诗人,他还有一个比他的名燮更有名的号板桥)2你知道郑板桥的故事吗?学生交流,老师适时补充(1)江苏兴化人,扬州八大怪之一(2)写过难得糊涂(原意是一粥一饭,当思来处不易)(3)早年家贫,中进士,曾任山东范县、潍县知县,后因帮助县民诉讼得罪地方豪绅而罢官(辞行前,百姓跪请挽留,板桥当即题诗:乌纱掷去不为官,囊橐萧萧两袖寒。

写取一枝清瘦竹,秋风江上做鱼竿说他两袖清风回扬州吟诗作画去了,表现得十分坦荡、洒脱)(4)故事:一天,郑板桥听说镇江江心有座焦山,风景优美,栽了许多竹子。

于是他每天逛竹林,摊开纸作画,画上留下了许许多多竹的形象。

那一竿竿墨竹翠茎葱葱,枝叶扶疏,配上一两块清奇古怪的石头,题上几句妙趣横生的诗文,让人耳目一新。

3郑板桥人称诗书画三绝,特别是他画的竹兰、山石,形象逼真,姿态万千。

留下了许多名画竹石图、丛竹图、墨竹图、兰竹芳香图课件欣赏今天我们一起来学习他的一首题写在竹石图上的诗。

师吟诗,生读读古诗。

二、学诗1学习古诗,我们不仅要读懂古诗的内容,体会诗人所表达的思想感情,还要领悟学习古诗的方法,以便能够学习更多的诗,赏析祖国语言文字之美2学生说说学古诗的有效方法。

3学生自渎,选择适合自己的学习方式弄懂诗意。

合作学习、自我体会均可。

《古诗三首——竹石》教案一、教学目标1.知识与技能:1.正确、流利、有感情地朗读《竹石》,理解诗句的含义,感受竹子的坚韧品质。

2.掌握古诗中的生字新词,理解并体会诗中运用的比喻、拟人等修辞手法。

3.学习如何通过对景物的描绘来表达情感和思想。

2.过程与方法:1.通过反复朗读、品味诗句,引导学生体会古诗的韵律美和意境美。

2.结合图片或视频资料,帮助学生直观感受竹子的形态和品质。

3.鼓励学生通过小组合作,共同探讨古诗中的深层含义和诗人的情感表达。

3.情感态度与价值观:1.激发学生对古诗的兴趣,培养对传统文化的热爱和尊重。

2.通过学习《竹石》,引导学生体会竹子坚韧不拔的品质,培养学生的坚强意志和顽强精神。

二、教学重难点重点:•理解诗句含义,感受竹子的坚韧品质及其在古诗中的象征意义。

•朗读并背诵《竹石》,掌握古诗的韵律和节奏。

难点:•深入理解古诗中比喻、拟人等修辞手法的运用,体会其表达效果。

•引导学生将古诗中的精神品质与现实生活相联系,培养学生的道德情操和人格魅力。

三、教学过程1.导入新课•展示竹子的图片或视频,介绍竹子的生长环境和特点,引出课题。

•提问:“你们对竹子有什么了解?你们觉得竹子有哪些品质值得我们学习?”2.自主学习•学生自读《竹石》,借助注释和工具书理解诗句的基本意思。

•初步感受古诗的韵律和节奏,尝试划分诗句的停顿和重音。

3.小组合作探究•小组讨论古诗中竹子的形象特点及其象征意义,分析诗人如何通过竹子的描绘表达情感和思想。

•分享交流对古诗的理解和感受,探讨竹子品质对现代生活的启示。

4.教师引导深化•教师引导学生深入理解古诗中的比喻、拟人等修辞手法,如“咬定青山不放松”“立根原在破岩中”等,体会其表达效果。

•结合诗人的生平和创作背景,引导学生体会诗人通过竹子表达自己坚韧不拔、顽强拼搏的精神。

5.朗读与背诵•教师范读或播放名家朗诵录音,指导学生掌握正确的朗读方法和情感表达。

•学生自由朗读、分组朗读、全班齐读,逐步达到熟练背诵的程度。

六年级语文古诗《竹石》教案一、教学目标1.知识与技能:掌握古诗中的生字词,理解诗意,有感情地朗读并背诵古诗。

2.过程与方法:通过朗读、想象、品味、感悟等方法,培养学生的古诗鉴赏能力。

3.情感态度与价值观:体会诗人坚韧不拔、乐观向上的精神风貌,培养学生的顽强意志和奋斗精神。

二、教学重难点教学重点:掌握生字词,理解诗意,有感情地朗读并背诵古诗。

教学难点:体会诗人坚韧不拔、乐观向上的精神风貌,培养学生的顽强意志和奋斗精神。

三、教学准备教师:准备课件、生字卡片。

学生:预习课文,了解作者及作品背景。

四、教学过程(一)启发谈话,导入新课教师通过启发谈话,引导学生进入课题。

介绍《竹石》是一首题画诗,是诗人为自己所画的竹石画而题写的。

板书课题,齐读课题。

(二)初读课文,整体感知1.教师范读课文,学生整体感知古诗的节奏和韵律。

2.学生自读课文,要求读准字音,读通诗句。

3.出示生字卡片,指名认读生字,纠正字音。

4.学生自由练读课文,注意节奏和韵律。

(三)深入理解,品味意境1.学生结合注释,逐句阅读理解古诗内容,并用自己的话描述诗句所表现的画面。

教师引导学生展开想象,感受诗中的意境美。

2.交流讨论:这首诗表达了诗人怎样的情感?你从哪些诗句中体会到的?引导学生体会诗人坚韧不拔、乐观向上的精神风貌。

3.再读课文,品味语言美和意境美,背诵古诗。

(四)拓展延伸,积累语言1.教师引导学生积累与竹子有关的成语、名句或诗句等。

学生交流自己搜集到的资料,加深对竹子的理解和认识。

2.学生自由背诵其他与竹子有关的诗句或文段,拓展学生的知识面。

3.教师出示一些有关竹子的图片或资料,引导学生观察和思考竹子的形象和特点,培养学生的观察力和表达能力。

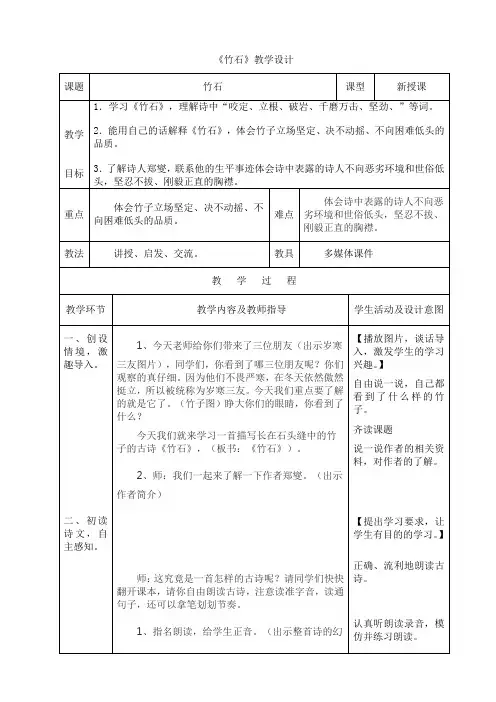

《竹石》教学设计教学环节教学内容及教师指导学生活动及设计意图三、品味语言,理解诗情。

师:作者在诗中写了些什么呢?我们看到这些难懂的古文也许会有疑惑。

那理解古诗有哪些方法呢?师:这就是我们学习经验的积累,那请同学们浏览古诗,看看哪些词语阻碍了你理解古诗。

师:请同学们带着这些疑问小组交流学习对这首诗的理解。

(课件出示自学要求)1、学生反馈学生自由反馈词语的意思。

师:同学们,你们读懂了哪个词语?2、学习前两句诗师:来,我们来借助关键词的意思,说说你仿佛看到了什么?对,这就是“咬定青山不放松,立根原在破岩中(出示这句诗)。

师:怎样的咬住?竹子,你为什么要咬住呢?师:对,他就是想立根在这破岩中,石缝有多深,他的根就扎到多深,在这缺乏土壤,缺乏水分的环境中,他竟然能够生长着,同学们这是一棵怎样的竹子?(教师板书:坚强不屈)师:带着对竹子的敬佩之情来读一读这一句诗。

3、学习后两句诗师:这棵顽强不屈的竹子在这险恶的破岩中遇到了哪些困难呢?师:联系生活实际展开想象,竹子在生长过程中可能会遇到哪些困难呢?师:是啊,当强劲的风吹来的时候,它依然傲然挺立;当沉重的雨落下来的时候,它铁骨铮铮顶天立地。

当冰冷的雪覆盖在它身上的时候,它依旧咬着牙挺了过来。

当炙热的太阳暴晒在它身上的时候,它依旧默不作声没喊一句。

不管什么样的困难,它依旧是千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

(出示后两句诗句)师:同学们,你们看到了怎样的竹子?(教师板书:坚韧不拔)回忆,说一说学习古诗常用的学习方法。

读自学要求,明确学习任务和学习内容。

【培养学生自主、合作、探究的学习能力。

】指导学生有感情的朗读古诗。

【培养学生的想象能力。

】【观看图片,激发学生对竹子的敬佩之情。

】。

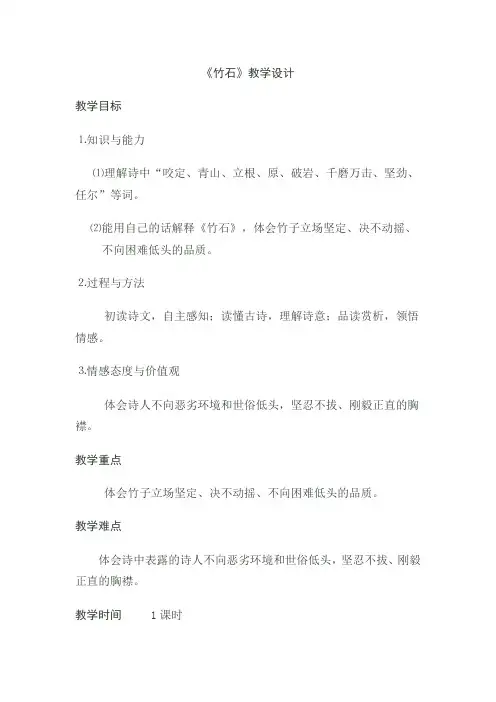

《竹石》教学设计教学目标⒈知识与能力⑴理解诗中“咬定、青山、立根、原、破岩、千磨万击、坚劲、任尔”等词。

⑵能用自己的话解释《竹石》,体会竹子立场坚定、决不动摇、不向困难低头的品质。

⒉过程与方法初读诗文,自主感知;读懂古诗,理解诗意;品读赏析,领悟情感。

⒊情感态度与价值观体会诗人不向恶劣环境和世俗低头,坚忍不拔、刚毅正直的胸襟。

教学重点体会竹子立场坚定、决不动摇、不向困难低头的品质。

教学难点体会诗中表露的诗人不向恶劣环境和世俗低头,坚忍不拔、刚毅正直的胸襟。

教学时间 1课时教学过程一、猜谜导入,揭示诗题⒈课件出示谜面(板书:竹郑燮。

说到诗人,他还有一个比他的名“燮”更有名的号——板桥)你知道郑板桥的故事吗?学生交流,老师适时补充⑴写过“难得糊涂”(原意是“一粥一饭,当思来处不易”)⑵早年家贫,中进士,曾任山东范县、潍县知县,后因帮助县民诉讼得罪地方豪绅而罢官,辞行前,百姓跪请挽留,板桥当即题诗:“乌纱掷去不为官,囊橐萧萧两袖寒。

写取一枝清瘦竹,秋风江上做鱼竿。

”说他两袖清风回扬州吟诗作画去了,表现得十分坦荡、洒脱。

)⑶故事:一天,郑板桥听说镇江江心有座焦山,风景优美,栽了许多竹子。

于是他每天逛竹林,摊开纸作画,画上留下了许许多多竹的形象。

那一竿竿墨竹翠茎葱葱,枝叶扶疏,配上一两块清奇古怪的石头,题上几句妙趣横生的诗文,让人耳目一新。

⒉介绍作者:郑燮,字克柔,号板桥,又号理庵,江苏兴化人,生于1693年,卒于1765年,康熙秀才、雍正举人、乾隆进士。

客居扬州,以卖画为生。

为“扬州八怪”之一,其诗、书、画世称“三绝”,三绝中又有三真:真气、真意、真趣。

画擅兰竹,其兰竹深得人们的喜爱和推崇。

⒊板书课题,齐读。

提问:读完诗题你有什么想问的呢?生1:是写“竹”还是写“石”?生2:诗人想表达什么?生3:为什么叫竹石?……师:同学们真是一群善于思考的孩子,提了很多有价值的问题,要解决这些问题呀,我们先得好好学习这首诗,相信学完这首诗后这些问题都会迎刃而解的。

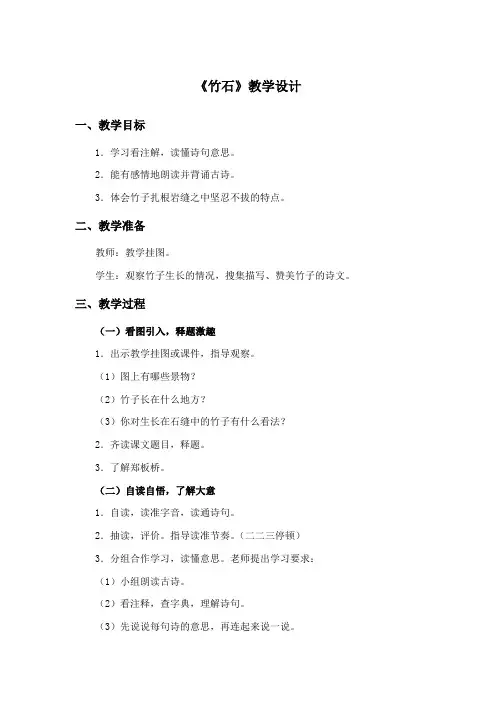

《竹石》教学设计一、教学目标1.学习看注解,读懂诗句意思。

2.能有感情地朗读并背诵古诗。

3.体会竹子扎根岩缝之中坚忍不拔的特点。

二、教学准备教师:教学挂图。

学生:观察竹子生长的情况,搜集描写、赞美竹子的诗文。

三、教学过程(一)看图引入,释题激趣1.出示教学挂图或课件,指导观察。

(1)图上有哪些景物?(2)竹子长在什么地方?(3)你对生长在石缝中的竹子有什么看法?2.齐读课文题目,释题。

3.了解郑板桥。

(二)自读自悟,了解大意1.自读,读准字音,读通诗句。

2.抽读,评价。

指导读准节奏。

(二二三停顿)3.分组合作学习,读懂意思。

老师提出学习要求:(1)小组朗读古诗。

(2)看注释,查字典,理解诗句。

(3)先说说每句诗的意思,再连起来说一说。

(4)理解朗读,读准节奏、读出感情,读后相互评价。

4.全班汇报学习情况,教师相机指导。

(1)说说全诗的意思。

(2)从诗中体会到竹子的什么特点,什么品质?(3)齐读。

(三)有感情地朗读,深入理解1.教师范读,自由朗读。

2.背诵。

(1)正确背诵。

(2)有感情地背诵。

(3)表演背诵。

(4)相互评价,学习。

(四)小结学习方法通过本课的学习,你能说说学习古诗的方法吗?1.读准、读通古诗。

2.利用工具书理解字、词意思。

3.理解全诗意思。

4.反复朗读,体会诗中感情。

5.熟读成诵。

(五)拓展学习,积累语言1.人们是怎样赞美竹子的?汇报课前搜集的诗文。

2.结合本诗和你对竹子的理解,你能用自己的话来赞美竹子吗?。

1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读课文《竹石》;(2)理解课文《竹石》的基本内容,把握其主要情节;(3)学习生字词,并能灵活运用到实际情景中。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解课文《竹石》的主题思想;(2)运用想象、联想等方法,体会课文中所描绘的美好景象;(3)学会通过课文《竹石》来观察和分析生活中的事物。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生热爱大自然、珍惜生命的情感;(2)培养学生勇于面对困难、坚强不屈的精神;(3)培养学生对文学作品的欣赏能力,提高审美情趣。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)正确朗读课文《竹石》;(2)理解课文《竹石》的主要内容;(3)学习生字词,并能灵活运用到实际情景中。

2. 教学难点:(1)体会课文《竹石》中所蕴含的深刻哲理;(2)运用想象、联想等方法,描绘课文中的美好景象;(3)培养学生对文学作品的欣赏能力。

1. 导入新课:(1)利用图片或实物,引导学生关注竹子和石头;(2)邀请学生分享自己对竹子和石头的认识和感受;(3)简介课文《竹石》的作者及其背景。

2. 自主学习:(1)让学生自主朗读课文《竹石》,注意生字词的读音和词义;(2)让学生结合注释,理解课文内容,体会作者的思想感情。

3. 合作探讨:(1)分组讨论:让学生围绕课文的中心思想,探讨各自的理解和感悟;(2)全班交流:邀请各组代表分享讨论成果,进行互动点评。

4. 情感体验:(1)让学生发挥想象,描绘课文中所描绘的美好景象;(2)让学生联系自己的生活经历,谈谈对课文中所体现的精神品质的体会。

5. 课堂小结:对本节课的学习内容进行总结,强调课文《竹石》所传递的美好情感和深刻哲理。

四、作业设计1. 熟读课文《竹石》,巩固生字词;2. 结合自己的生活,写一篇关于“竹石精神”的作文。

五、教学反思本节课结束后,教师应认真反思教学效果,针对学生的掌握情况,调整教学策略,以提高教学效果。

关注学生的学习兴趣和需求,不断丰富教学内容,提高学生的文学素养。

《竹石》的教学设计教材分析:《竹石》是清朝郑燮写的一首题画诗,是诗人为自己所画的竹石画而题写的。

“竹石”是生长在岩石中的竹子。

诗人借赞美竹子那种刚烈、坚韧,不畏任何艰险、不怕任何打击的硬骨头精神,说明做人要有骨气,不能随风倒。

学情分析:这首古诗语言朗朗上口,便于背诵,但诗意不一定理解,我在教学时进行点拨,之后让学生去读悟,去体会,去感受,最后让他们去理解诗意,背诵、默写古诗。

设计理念:1、在指导背诵时,先让学生理解诗意,再引导学生带有感情朗读、背诵。

2、让学生尝试自己讲诗意,自己感悟情境,自己解答疑问。

3、引导学生用多种方式去读,并鼓励学生展开想象。

教学目标:1、学会本课的生字词,理解古诗的意思。

2、理解诗意,想象诗中描绘的画面,体会诗中所描绘的意境。

3、引导学生朗读、背诵古诗。

教学重难点:1、背诵古诗,理解古诗的意思。

2、想象诗中描绘的画面。

教具准备:词语卡片、录音机、多媒体课时安排:一课时教学目标:1、正确流利地朗读古诗,学习古诗。

2、了解课文内容,感悟诗中内涵,学习诗人借物喻人、咏物明志的写法。

教学过程:一、复习导入1、集体背诵古诗《石灰吟》。

2、指名背诵。

二、学习新课1、同学们,今天先一起来欣赏一幅画,谁能说说图上都画了些什么?那我们这节课就来学习这首《竹石》。

2、板书课题,说说你对题目的理解。

(1)、出示图片,结合课文,弄懂题意。

(2)、请学生说说自己的理解。

(3)、教师小结(指长在岩石中的竹子。

)3、课件欣赏今天我们一起来学习他的一首题写在竹石图上的诗。

三、学习古诗1、学生自学古诗,读准字音,读通诗句。

2、全班集体正音。

3、教师吟诗,学生思考古诗是写竹,还是写石?4、小组讨论。

5、反馈:抓住哪些字眼来理解?你认为哪些字词写得最传神?咬:像用牙齿咬住一样,极为有力,充分表达了劲竹的刚毅性格。

立:站立,扎根。

破岩:风化的岩石。

磨:磨难。

坚劲:坚定,强劲。

尔:那。

任:任凭。

6、说说这首诗的意思。

《竹石》教学设计【教学目标】1.指导学生朗读《竹石》,理解诗中“咬定、破岩、千磨万击、坚劲、东西南北风”等词。

2.引导学生了解诗的内容,体会竹子立场坚定、绝不动摇、不向困难低头的品质。

3.了解诗人郑燮,联系他的生平事迹体会诗中表露的诗人不向恶劣环境和世俗低头,坚韧不拔、刚毅正直的胸襟。

【学情分析】本班有学生41人,其中女生16人,男生25人,总体情况来看,女生的学习自觉性非常强,学习效率也很高。

而男生学习习惯相对较差,多数男生在学习上都不甚操心,需要老师和家长随时提醒。

总之,在学习习惯上,还需要花功夫来培养。

在知识方面,大多数孩子能在基础部分掌握比较牢固,但在对词语的理解与运用能力方面,很多孩子只能运用工具书去理解,联系上下文理解的能力没有形成。

在阅读方面,也有部分孩子练习题和短文根本就对不上号,不知道两者结合起来,边阅读边思考,造成了读不懂文章的现象,更不用说读懂文章的主要内容,把握文章的思想情感了。

在习作方面,有孩子写的东西,言之无物,内容空洞,缺乏可读性,美感差;有的孩子事无巨细,一一罗列,缺乏一个鲜明的中心。

【教学重点】体会竹子立场坚定、绝不动摇、不向困难低头的品质。

【教学难点】体会诗中表露的诗人不向恶劣环境和世俗低头,坚韧不拔、刚毅正直的胸襟。

【教学时间】一课时【教学准备】多媒体课件【教学过程】一.巧导入、书课题同学们知道“花中四君子”指的是什么吗?它们为什么被称为四君子?尤其是竹子以高洁的品质,成为文人墨客喜欢歌颂的对象。

今天我们一起来学习一首描写竹子的古诗《竹石》。

板书课题:竹石清郑燮二.解诗题、知诗人1.讲解“燮”字的读音和结构,学生简介郑燮的资料。

2.点明《竹石》是一首题画诗。

三.读古诗、品韵味1.读准字音:指名读诗,强调读音:“劲”在字典中有两种解释。

“劲(jìn)”有“力气、精神、情绪、神情、态度、趣味”的意思。

例如:“使劲”“干劲”“拼劲”。

“劲(jìng)”在字典里的意思却是“坚强有力”,表示“坚强、坚挺、坚韧不拔”的意思。

竹石教学目标理解古诗的意思,体会诗中的感情。

巩固学习古诗的方法,培养学生学习古诗的兴趣,提高学生的自学能力。

教学过程一、复习旧知。

1.指名背诵《石灰吟》。

2.汇报自学预习的情况。

(1)强化学习古诗的方法。

(2)询问学生在自学中遇到的问题。

二、学习《竹石》1.了解诗人,理解诗题。

(1)这首诗的作者是谁?郑燮(1693-1765)字克柔,号板桥。

兴化(今属江苏省)人。

清代著名的书画家、文学家。

是“扬州八怪”之一。

(2)理解诗题。

(竹石,扎根在石缝中的竹子。

诗人是著名的画家。

他画的竹子特别有名。

这首诗是题写在他画的竹石画上的一首诗)。

2.抓字眼,明诗意。

A.咬定青山不放松,立根原在破岩中。

咬定:这里形容竹根牢牢扎根在青山上,如同咬住一般。

破岩:山岩的裂缝处。

这两句诗的意思是:牢牢咬住青山决不放松,竹根扎在破碎的山岩之中。

这两句诗中用了一个“咬”字,极为有力。

充分表达了劲竹的刚毅性格。

“立根原在破岩中”表明了劲竹对生活条件并没有过高的要求,显示出它的生命力极强。

B.千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

坚劲:坚韧不拔。

任尔:随你。

人,任平。

尔,你。

这两句诗的意思是:遭受无数的磨难仍然坚挺,不管你从何方刮来什么风。

这两句进一步写出了恶劣环境对劲松的磨练以及它不屈不挠的精神。

“千磨万击”、“东西南北风”,指的是无数的磨难,恶劣的环境。

面临着如此多的磨难,进一步表现出了不屈不挠的精神。

3.想意境,悟诗情。

(1)在你的生活中,你最喜欢哪种植物?你喜欢竹子吗?为什么?说说你的理由。

(2)诗人喜欢竹子吗?为什么?作者是如何表达的?(作者非常喜欢竹子。

作者用质朴的语言,形象生动地写出了劲竹坚忍不拔、不屈不挠的精神。

寓意十分深刻。

这首诗借物喻人。

通过咏诵立根破岩之中的劲竹,含蓄地表达了自己决不随波逐流的高尚的思想情操。

)(3)以诗人的身份,怀着对劲竹的敬佩之情朗诵全诗。

古诗三首

一、教学目标

1、知识与技能:指导学生学习本课要求认识“焚”,会写“锤、凿、焚”3个生字。

能正确读写“千锤万凿、焚烧、粉身碎骨、千凿万击”等词语。

2、过程与方法:引导学生了解诗的内容,在了解整首诗的基础上理解诗的重点句,体会诗句表达怎样的情感。

3、情感态度与价值观:帮助学生梳理诗句,树立一种积极向上的人生态度。

二、教学重难点

引导学生了解诗的内容,在了解整首诗的基础上理解诗的重点句,体会诗句表达的情感。

三、教学时间

2课时。

四、教学准备

课前查阅一下关于这三位诗人的资料——他们生活时代的情况,他们写的其它诗篇等。

五、教学过程

第一课时

(一)导入。

同学们,谁记住了本单元的主题?为什么称为“民族之魂”,这三首古诗分别表达了诗人怎样的情感,他们所反映的“民族魂”是什么呢?我想通过第一课的学习,大家一定会有所了解。

(二)新课。

1.学习《夏日绝句》

(1)读古诗,有韵味。

①读正确、通顺。

今天,我们先来学习第一首古诗《夏日绝句》。

打开书83页。

板书;读古诗。

自由读两遍这首古诗,注意在读第一遍时可以查字典、看注释读准字音;读第二遍时注意读准停顿,把古诗读通顺。

②读出古诗的韵律。

同学们,这首诗是几言诗?谁还记得五言诗怎样读,才能读出古诗的韵律?(前二后三)板书;有韵味。

(2)知作者,解诗题。

想一想,读好了古诗,接下来做什么?

板书;知作者,解诗题。

哪位同学能带领大家学习?

引导学生答出:①绝句:绝句?有五言或七言两种。

②学生根据查找的资料介绍李清照(教师准备资料)

(3)明诗意,悟诗情。

①明诗意:

A、了解了诗的作者和诗歌的题目的意思,接下来你打算怎样学?(可通过看注释、查字典、小组学习、与老师交流等方法学习)

B、自学古诗,提出不懂的问题

C、请同学汇报,教师相机指导。

生当作人杰,死亦为鬼雄:人杰:人中的豪杰。

鬼雄:鬼中的英雄,指壮烈死去的人。

这句诗的意思是:活着的时候,应该做人中的豪杰;就是死了,也要成为鬼中的英雄。

至今思项羽,不肯过江东:思:怀念。

直到今天,人们还怀念思忆着项羽,他在惨遭失败之时,宁可自杀,也不逃回江东。

D、请1至2位同学把整首诗的意思讲一讲。

②悟诗情:抓住“至今、思”感受诗的情感

A、学古诗,仅仅知道意思是远远不够的。

你还要怎样学?

引导学生认识到通过想象,体会诗歌的意境。

板书:悟诗情

B、教师引导:凡是历史上脍炙人口的诗歌,都有着独特的思想艺术魅力。

这首绝句,是李清照的传世名作,我们就品一品这首诗的绝妙之处。

请你边读边想,你有什么感受?

你先感受到什么?(项羽是英雄豪杰,他虽然失败,但不屈服。

)

你是从哪感受到的?(至今、思:到现在人们还怀念项羽。

人们赞美项羽什么?)

C、这首诗为什么写项羽?为什么诗人要“至今思项羽”呢?深入思考一下。

提示:可以结合李清照生活的时代背景来体会,你又体会到什么?

引导学生感受到:在动荡的年代,李清照亲眼看到宋朝统治者仓皇逃窜,北方沦入敌手,与项羽形成了鲜明的对照。

诗人借赞扬项羽来批评南宋王朝的投降、逃跑,苟且偷生的可鄙行径。

从诗中,体会出李清照的抗击侵略、收复故土的爱国之情。

教师小结:正像同学所体会的那样,诗人把满腔的爱国情,集中在对项羽这一英雄形象的思念与赞美中。

你能把诗中含着的意思读给大家吗?

(4)总结全文,感情朗读。

①品味了这首诗,你感受到作者怎样的情感?

②你会怎样读,表达出诗人这复杂的情感?自己读,指名读,背诵。

(5)总结学法,拓展阅读。

①总结学法:回忆我们刚学的古诗,我们怎么学的?

②你能试着用刚刚学到的方法分小组读下面两首古诗,试着品一品这两首诗,感受诗人的情感吗?

(6)自学古诗。

①介绍两首诗的作者.

②解决字词。

出示:千锤万凿、焚烧、粉身碎骨、千凿万击读词语。

拓展词语:千()万()

③朗读古诗。

想一想古诗的意思,想一想这两首古诗的特点?

第二课时

一、导入。

同学们,我们继续学习《古诗三首》的《石灰吟》与《竹石》这两首古诗。

二、新课。

(1)初步感知大意:以自学、汇报为主

①《石灰吟》

A、逐句理解:

“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

”:“千锤万凿:指用铁锤击,用钢钎凿。

若等闲:好像很平常。

经受千锤万凿才出深山,对待烈火焚烧、锤炼看作很平常的事。

“粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

”“粉身碎骨”指石灰使用时,要碎散成粉末。

浑

不怕:一点也不怕。

浑:全,都。

清白:指石灰的颜色纯白,没有斑点。

B、整体了解:

用自己的话,说说这首诗的意思。

②《竹石》

A、逐句理解:

“咬定青山不放松,立根原在破岩中。

”:你看,它的根深深地扎入断裂岩缝中间,像一只手紧紧地抓住岩石,像一口钢牙牢牢地咬定青山。

这句诗的意思是:牢牢咬住青山决不放松,竹根扎在破裂的山岩之中。

“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

”磨:折磨。

“坚进”坚定强劲。

任:任凭。

尔:你。

遭受无数磨难打击,它还是那样坚韧挺拔;不管是东风西风,还是南风北风,都不能把它吹倒,不让它屈服。

B、整体理解:

用自己的话,讲一讲诗歌的意思。

(2)感悟诗歌情感:

①初步感知诗歌情感:

这两首诗,分别描绘的是石灰与竹子,说一说,石灰与竹子给你分别留下怎样的印象?

石灰:开采石灰时非常艰苦,烧制石灰时面对严峻的考验。

朗读读出石灰的面对各种考验泰然自若。

竹子:长在高山岩石中的竹子。

它高大挺拔,扎根艰难与顽强。

看图,感受竹子的坚强。

朗读,读出长在岩石中的竹子那种在艰难、恶劣的环境中坚忍不拔、顽强不屈的精神。

②深入感知作者的情感:

再读古诗,诗人仅仅是在赞美石灰、竹子吗?用上咱们上节课学会的方法,联系作者写诗时的时代背景,联系作者生平,小组讨论,看你有什么新的发现。

汇报《石灰吟》:

抓“粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

”来感受。

重点体会“清白”,这个“清白”到底指什么?

表面上写石灰,实际上是拿石灰自喻。

说明自己不管遭受多大的挫折,即使是粉身碎骨,也要保持高尚的品格。

表达出作者不怕牺牲的精神以及永留高洁品格在人间的追求。

于谦就是这样,到死也不向恶势力低头,实践了他的誓言。

教师小结:这就叫做“托物言志”。

石灰与诗人之间有什么联系?

朗读,把诗中“物”的形象与所蕴含的精神融合起来,读出作者的情感。

《竹石》呢?汇报:

你又有什么新的发现?

引导学生认识到:

A、《竹石》也用“托物言志”的方法,表达诗人的情感。

作者借赞美岩竹的坚定、顽强,说明做人要有骨气,不能随风倒。

朗读,读出这做人的道理。

B、再联系诗人的时代背景,我们也能看到诗人自己对当时黑暗、污秽的社会不妥协的斗争意志和高尚节操。

朗读,读出诗人所言的志向。

三、总结。

同学们,今天我们学的古诗,具有什么特点?(托物言志)

在学古诗时,我们一方面要从字面上理解古诗表面的意思,还要结合作者生平与时代背

景来看诗隐含的意思。

这种方法你学会了吗?

四、布置作业。

背诵这三首诗。