第六章兽药残留检测技术

- 格式:ppt

- 大小:2.31 MB

- 文档页数:7

兽药残留检测方法

兽药残留检测方法主要包括以下几种:

1. 高效液相色谱法(HPLC):通过对样品进行提取和分离,利用高效液相色谱仪进行检测。

该方法可以同时检测多种兽药残留,并且具有高灵敏度和高准确性。

2. 气相色谱法(GC):对样品进行蒸馏提取后,利用气相色谱仪进行分离和检测。

该方法适用于挥发性兽药残留的检测,具有高分辨率和快速分析的优点。

3. 液相色谱串联质谱法(LC-MS/MS):将高效液相色谱与串联质谱联用,可对多种兽药残留进行高灵敏度、高选择性的定性和定量分析。

4. 酶联免疫吸附法(ELISA):利用免疫学技术,通过抗体与兽药残留结合来检测样品中的兽药残留。

该方法具有操作简单、快速、经济的特点,但灵敏度和选择性较低。

5. 生物传感技术:利用生物传感器对兽药残留进行检测,如基于表面等离子体共振(SPR)技术、电化学传感器等。

这些方法具有高灵敏度、高选择性和实时监测的特点。

总之,不同的兽药残留检测方法有着各自的特点和适用范围,可根据需求选择合适的方法进行检测。

养殖环节用药不当是产生兽药残留的最主要原因。

产生兽药残留的主要原因大致有以下几个方面。

非法使用违禁或淘汰药物

我国农业部在2003年(265)号公告中明文规定,不得使用不符合《兽药标签和说明书管理办法》规定的兽药产品,不得使用《食品动物禁用的兽药及其他化合物清单》所列21类药物及未经农业部批准的兽药,不得使用进口国明令禁用的兽药,畜禽产品中不得检出禁用药物。

但事实上,养殖户为了追求最大的经济效益,将禁用药物当作添加剂使用的现象相当普遍,如饲料中添加盐酸克仑特罗(瘦肉精)引起的猪肉中毒事件等。

不遵守休药期规定

休药期的长短与药物在动物体内的消除率和残留量有关,而且与动物种类,用药剂量和给药途径有关。

国家对有些兽药特别是药物饲料添加剂都规定了休药期,但是大部分养殖场(户)使用含药物添加剂的饲料时很少按规定施行休药期。

滥用药物

在养殖过程中,普遍存在长期使用药物添加剂,随意使用新或高效抗生素,大量使用医用药物等现象。

此外,还大量存在不符合用药剂量、给药途径、用药部位和用药动物种类等用药规定以及重复使用几种商品名不同但成分相同药物的现象。

所有这些因素都能造成药物在体内过量积累,导致兽药残留。

违背有关标签的规定

《兽药管理条例》明确规定,标签必须写明兽药的主要成分及其含量等。

可是有些兽药企业为了逃避报批,在产品中添加一些化学物质,但不在标签中进行说明,从而造成用户盲目用药。

这些违规做法均可造成兽药残留超标。

屠宰前用药

屠宰前使用兽药用来掩饰有病畜禽临床症状,以逃避宰前检验,这也能造成肉食畜产品中的兽药残留。

此外,在休药期结束前屠宰动物同样能造成兽药残留量超标。

兽医兽药残留监测中的动物兽药残留检测技术兽医兽药残留的监测是确保食品安全和动物健康的重要环节。

动物兽药的滥用或不当使用可能导致兽药残留,在兽医药物的使用过程中需要进行残留监测,以保障兽药使用的合理性和食品的安全性。

本文将介绍在兽医兽药残留监测中常用的动物兽药残留检测技术。

一、高效液相色谱法(HPLC)高效液相色谱法是目前应用广泛的一种动物兽药残留检测技术。

该技术主要是基于样品中的目标物在高效液相色谱柱上进行分离,再通过检测器进行定量分析。

高效液相色谱法具有检测灵敏度高、选择性好、重现性稳定等特点,能够有效地检测出动物兽药的残留量。

同时,该技术适用于各种类型的兽药残留监测,便于广泛应用于兽医领域。

二、气相色谱-质谱联用技术(GC-MS)气相色谱-质谱联用技术是另一种常用的动物兽药残留检测技术。

该技术主要是通过气相色谱将样品中的目标物分离,并在质谱检测器中进行质谱分析,从而确定目标物的结构和含量。

气相色谱-质谱联用技术具有高度的灵敏度和选择性,能够同时检测多种兽药残留物。

该技术的应用范围较广,因此在动物兽药残留监测中也得到了广泛的应用。

三、核磁共振技术(NMR)核磁共振技术是一种基于分子结构的分析方法,可以用于动物兽药残留的检测。

通过检测样品中的核磁共振信号,可以确定目标物的结构和含量,从而进行定量分析。

核磁共振技术具有非破坏性、高度的选择性和灵敏度,能够有效地检测出兽药的残留物。

然而,该技术的设备复杂、仪器昂贵,因此在实际应用中受到一定的限制。

四、免疫分析技术免疫分析技术是一种基于抗体与抗原间特异性反应的分析方法,可以用于动物兽药残留的检测。

通过将样品中的目标物与标记有特异性抗体的试剂进行反应,并通过检测反应产生的信号来确定目标物的含量。

免疫分析技术具有操作简便、灵敏度高的特点,能够快速、准确地检测兽药残留物。

在动物兽药残留监测中,免疫分析技术得到了广泛的应用。

综上所述,动物兽药残留监测中的检测技术有多种选择,其中包括高效液相色谱法、气相色谱-质谱联用技术、核磁共振技术和免疫分析技术等。

在我国,兽药残留检测测定技术方法是保证农产品质量和食品安全的重要环节。

兽药残留指的是在农产品中可能残留的兽药成分,如果超过国家规定的安全标准,就会对人体健康产生潜在危害。

对兽药残留的检测和测定技术方法显得尤为重要。

兽药残留检测测定技术方法主要包括物理检测、化学检测和生物学检测三大类。

物理检测是通过检测农产品中的兽药残留形态和颗粒的大小来判断是否安全;化学检测则是通过化学试剂和仪器设备来检测兽药残留的成分和含量;生物学检测则是利用生物学指标和生物传感器来检测农产品中的兽药残留情况。

在物理检测方面,目前,光学显微镜和电子显微镜是常用的检测设备,能够对农产品中的兽药残留形态和颗粒进行精细观察,但对于兽药残留的具体成分和含量的检测并不准确。

在化学检测方面,高效液相色谱和气相色谱质谱联用技术是目前较为成熟的技术手段,能够对农产品中的兽药残留成分和含量进行精准测定,但仪器设备价格昂贵,操作复杂。

生物学检测方面,生物传感器技术是最新的发展趋势,其利用细胞生物传感器对兽药残留进行快速检测,具有快速、简便、经济的特点,但需要不断研究和改进。

希望未来我国在兽药残留检测测定技术方法方面能够加大资金投入,不断创新技术手段,提高检测精准度和效率。

也希望社会各界对兽药残留的重视程度能够不断提高,从源头上减少兽药残留的风险,保障农产品和食品的安全。

兽药残留检测测定技术方法是一个非常复杂而又重要的主题,希望本文的介绍能够帮助你更深入地了解这一方面。

也希望社会各界能够共同为农产品和食品安全贡献自己的一份力量。

兽药残留检测测定技术方法对于确保食品安全和保护人体健康具有重要意义。

近年来,随着兽药的广泛使用,兽药残留问题日益受到关注。

如何有效地检测和测定农产品中的兽药残留成分成为了一个亟待解决的问题。

物理检测作为兽药残留检测技术方法的重要手段之一,最近几年在技术上有了很大的进步。

高分辨率电镜技术的出现,使得我们对兽药残留形态和颗粒大小的观察更加精准。

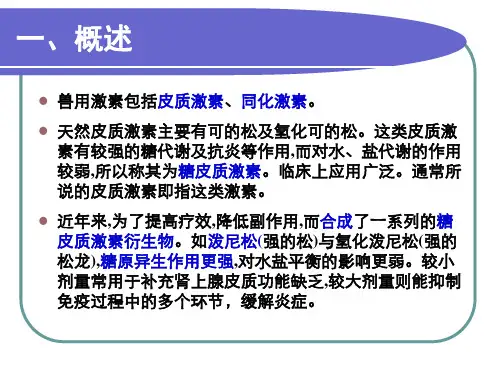

兽药残留的测定概述一、兽药残留的测定意义(一)毒性作用急性中毒、慢性中毒、“三致”(致癌、致畸、致突变)耐药性:动物体内耐药性菌株通过食品传递给人,给治疗带来困难。

激素作用:潜在致癌、儿童性早熟等,还会造成菌群失衡。

(二)兽药分类1.抗生素类药物这类药物多为天然发酵产物,是临床应用最多的一类抗菌药物,如青霉素类、四环素类、螺旋霉素、链霉素、土霉素、金霉素等。

青霉素类最容易引发过敏反应,四环素类、链霉素有时也能引起过敏反应。

2.磺胺类药物主要用于抗菌消炎,如磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶等。

超标后果:长期摄入含磺胺类药物残留的动物性食品后,药物可不断在体内蓄积,造成泌尿系统损伤,引起结晶尿、血尿、管型尿。

3.硝基呋喃类药物主要用于抗菌消炎,如呋喃唑酮、呋喃西林、呋喃妥因等。

超标主要引起胃肠反应和过敏反应。

剂量过大或肾功能不全者,可引起严重毒性反应。

4.抗寄生虫类药物主要用于驱虫或杀虫,如苯并咪唑、左旋咪唑、克球酚、吡喹酮等。

超标容易引起致畸和致突变,对于妊娠期的孕妇有可能发生胎儿畸形。

5.激素类药物主要用于提高动物的繁殖和加快生长发育速度,使用于动物的激素有性激素和皮质激素,超标的话,可能会影响消费者的正常生理机能,并具有一定的致癌性。

二、检测方法及原理(一)常用的方法有气相色谱法、高效液相色法、酶联免疫法、仪器联用法。

(二)检测原理样品经提取,微孔滤膜过滤后直接进样,用反相色谱分离,紫外检测器检测,以保留时间定性,标准曲线法定量,也可以用标准加入法定量。

配制氟喹诺酮类药物的混合标准溶液,绘制标准曲线,根据标准曲线计算样品中各残留药物的含量。

三、兽药残留的国标解读国家标准里规定氟喹诺酮类残留限量为100ug/kg。