脂肪性肝病first

- 格式:doc

- 大小:32.00 KB

- 文档页数:9

脂肪肝名词解释脂肪肝(Fatty liver),又称脂肪变性(Steatosis hepatis),是指肝脏细胞内积聚过多的脂肪,通常超过肝细胞重量的5%-10%。

以下是脂肪肝相关名词的解释:1. 脂肪:指肝脏细胞内积聚的脂肪,主要是甘油三酯的形式。

脂肪在肝脏中的积聚主要是由于脂肪的合成过量或代谢障碍导致。

2. 肝细胞:指组成肝脏的基本单位,是肝脏的主要细胞。

肝细胞的功能包括合成和分解脂肪、蛋白质和糖类,储存维生素和矿物质等。

3. 脂肪酸:指由脂肪分解产生的有机酸,是构成脂肪的主要成分。

脂肪酸在肝脏中主要用于合成和分解脂肪。

4. 甘油三酯:指由一分子甘油与三分子脂肪酸通过酯化反应形成的化合物,是肝脏中最常见的脂类。

甘油三酯在肝脏中主要储存为能量来源。

5. 脂肪氧化:指将脂肪分解产生的脂肪酸通过氧化代谢转化为二氧化碳和水,并释放能量。

脂肪氧化是维持正常能量代谢的重要过程。

6. 肝功能:指肝脏正常运行和维持机体内稳态的能力。

肝功能包括合成和分解蛋白质、糖类和脂肪,清除毒物和废物,分解药物和激素等。

7. 肝纤维化:指由于长期的肝损伤导致肝脏组织中胶原纤维的过度增生。

肝纤维化是脂肪肝进展到严重阶段的一个后果,会导致肝功能逐渐丧失。

8. 肝硬化:指由于肝纤维化的严重程度和范围扩大,导致肝脏结构的严重改变和功能衰竭。

肝硬化是脂肪肝长期进展的最终结果,患者会出现黄疸、腹水、肝性脑病等严重症状。

9. 脂肪肝病理分级:指根据肝脏内脂肪积聚程度和炎症程度等指标,将脂肪肝分为不同分级。

常用的脂肪肝病理分级系统包括NAFLD(非酒精性脂肪肝)活动性分级和纹理分类法等。

10. 脂肪肝危险因素:指导致脂肪肝发生和发展的因素。

常见的脂肪肝危险因素包括高脂饮食、肥胖、糖尿病、代谢综合征、酗酒、某些药物使用等。

总之,脂肪肝是一种肝脏疾病,其特征是肝脏细胞内积聚过多的脂肪。

了解相关名词的含义有助于更好地理解脂肪肝的发生机制和防治方法。

2020年代谢相关脂肪性肝病(MAFLD)新定义的国际专家共识(完整版)代谢相关脂肪性肝病(metabolic associated fatty liver disease, MAFLD)的明确诊断至今仍需排除过量饮酒等其他原因所导致的慢性肝病[1]。

然而,鉴于对MAFLD发病机制的深入理解及其患病率的不断攀升,诊断该病亟需“肯定性标准”。

2020年初,由22个国家30位专家组成的国际专家小组发布的有关MAFLD新定义的国际专家共识声明[2],提出全面又简便的MAFLD诊断标准,该标准与饮酒量无关,可应用于任何临床情境。

新的诊断标准基于肝活检组织学或影像学甚至血液生物标志物检查提示存在脂肪肝,同时满足以下三项条件之一:超重/肥胖、2型糖尿病、代谢功能障碍。

专家组建议,取消当前有无脂肪性肝炎的二分类法则,建议根据肝脏炎症活动度和肝纤维化程度进行MAFLD炎症程度评估和危险分层管理。

该小组还提出了MAFLD相关肝硬化的诊断标准,以及其他原因相关脂肪性肝病的概念框架。

最后,新的专家共识还明确了诊断标准与临床研究和临床试验纳入标准的区别。

1. MAFLD诊断标准更新的背景MAFLD,曾用名非酒精性脂肪性肝病(nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD),全球患病率高达25%,严重危害人类健康并对社会造成巨大经济负担,至今在美国和欧盟尚无药物获批用于治疗该病。

久坐少动等不健康生活习惯,膳食热量过高、膳食结构不合理等不健康饮食习惯与MAFLD发病率不断增高密切相关。

此外,在发达国家在体质量正常群体中代谢正常人群的比例很低。

然而,至今仍缺乏非酒精使用障碍导致肝脏疾病的明确命名,缺乏确诊该疾病的“肯定性”诊断标准。

为此,当前亟需明确MAFLD的疾病内涵,并制订简便易行的临床诊断标准。

为了应对这一挑战,国际专家小组详细阐述了NAFLD更名为MAFLD的临床意义,并建议将MAFLD作为更合适的疾病命名用于描述与代谢功能障碍相关的肝脏疾病。

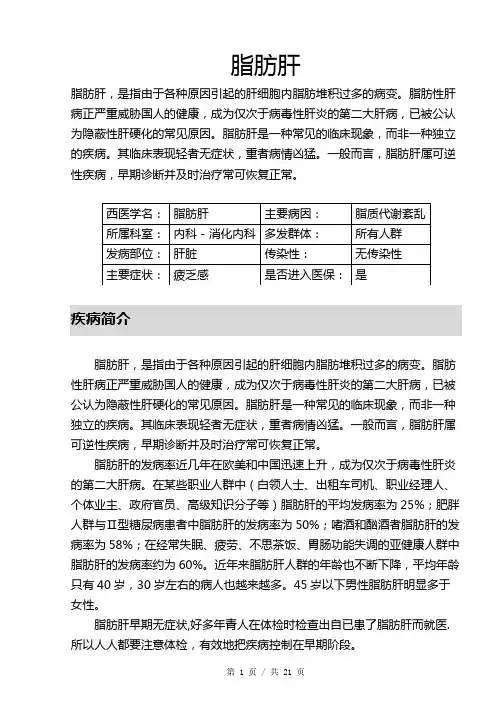

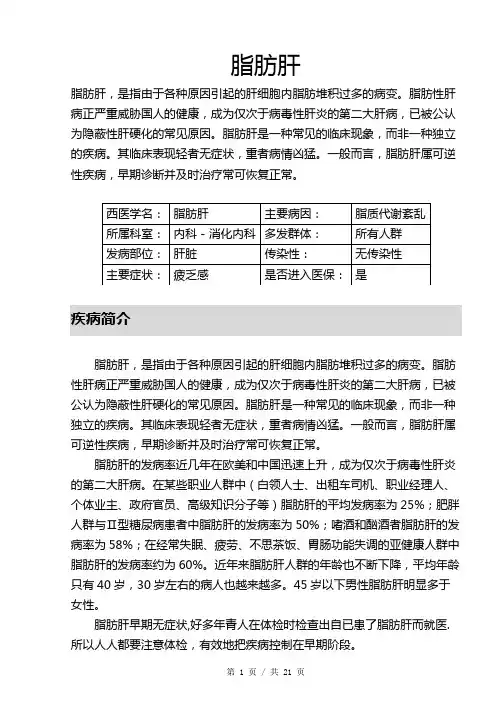

脂肪肝脂肪肝,是指由于各种原因引起的肝细胞内脂肪堆积过多的病变。

脂肪性肝病正严重威胁国人的健康,成为仅次于病毒性肝炎的第二大肝病,已被公认为隐蔽性肝硬化的常见原因。

脂肪肝是一种常见的临床现象,而非一种独立的疾病。

其临床表现轻者无症状,重者病情凶猛。

一般而言,脂肪肝属可逆性疾病,早期诊断并及时治疗常可恢复正常。

脂肪肝,是指由于各种原因引起的肝细胞内脂肪堆积过多的病变。

脂肪性肝病正严重威胁国人的健康,成为仅次于病毒性肝炎的第二大肝病,已被公认为隐蔽性肝硬化的常见原因。

脂肪肝是一种常见的临床现象,而非一种独立的疾病。

其临床表现轻者无症状,重者病情凶猛。

一般而言,脂肪肝属可逆性疾病,早期诊断并及时治疗常可恢复正常。

脂肪肝的发病率近几年在欧美和中国迅速上升,成为仅次于病毒性肝炎的第二大肝病。

在某些职业人群中(白领人士、出租车司机、职业经理人、个体业主、政府官员、高级知识分子等)脂肪肝的平均发病率为25%;肥胖人群与Ⅱ型糖尿病患者中脂肪肝的发病率为50%;嗜酒和酗酒者脂肪肝的发病率为58%;在经常失眠、疲劳、不思茶饭、胃肠功能失调的亚健康人群中脂肪肝的发病率约为60%。

近年来脂肪肝人群的年龄也不断下降,平均年龄只有40岁,30岁左右的病人也越来越多。

45岁以下男性脂肪肝明显多于女性。

脂肪肝早期无症状,好多年青人在体检时检查出自已患了脂肪肝而就医.所以人人都要注意体检,有效地把疾病控制在早期阶段。

疾病分类按病理分类1、单纯性脂肪肝:肝脏的病变只表现为肝细胞的脂肪变性。

根据肝细胞脂变范围将脂肪肝分为弥漫性脂肪肝、局灶性脂肪肝,以及弥漫性脂肪肝伴正常肝岛。

脂肪肝的发病机制复杂,各种致病因素可通过影响以下一个或多个环节导致肝细胞甘油三酯的积聚,形成脂肪肝:①由于高脂肪饮食、高脂血症以及外周脂肪组织分解增加导致游离脂肪酸输送入肝细胞增多。

②线粒体功能障碍导致肝细胞消耗游离脂肪酸的氧化磷酸化以及b氧化减少。

③肝细胞合成甘油三酯能力增强或从碳水化合物转化为甘油三酯增多,或肝细胞从肝窦乳糜微粒,残核内直接摄取甘油三酯增多。

脂肪肝的发展阶段和演变过程脂肪肝是一种常见的肝脏疾病,其特征是肝细胞内脂肪积聚过多。

随着现代生活方式的改变和肥胖率的增加,脂肪肝的发病率也呈上升趋势。

本文将探讨脂肪肝的发展阶段和演变过程,以期加深对该疾病的理解。

脂肪肝的发展阶段可以分为三个阶段:脂肪肝、非酒精性脂肪性肝炎(NASH)和肝纤维化/肝硬化。

在脂肪肝的早期阶段,肝细胞内脂肪含量增加,但并不伴随明显的炎症和纤维化。

这个阶段的脂肪肝通常是可逆的,只需改变生活方式,如控制饮食、增加体力活动等,即可逆转脂肪积聚。

然而,如果不及时采取措施,脂肪肝可能演变为NASH。

NASH是脂肪肝的进一步发展,其特点是肝细胞脂肪积聚伴随肝细胞炎症和纤维化。

炎症反应会导致肝细胞损伤,进而引发肝纤维化的过程。

NASH的发展速度因人而异,有些患者可能在数年内发展到肝纤维化,而有些患者则可能终身保持NASH状态而不发展为肝纤维化。

肝纤维化是脂肪肝最严重的阶段之一,其特点是肝脏组织中纤维组织的增生。

在肝纤维化的过程中,健康的肝脏组织逐渐被纤维组织所代替,导致肝功能受损。

肝纤维化的严重程度可以通过肝活检或非侵入性检测方法来评估,如超声波、磁共振弹性成像等。

肝纤维化的程度越高,肝脏功能受损的风险就越大。

在某些情况下,肝纤维化可能进一步演变为肝硬化。

肝硬化是肝脏组织广泛纤维化的终末阶段,其特点是肝脏结构的重塑和功能的丧失。

肝硬化可能导致多种严重的并发症,如肝功能衰竭、门脉高压和肝癌等。

为了防止脂肪肝的发展和演变,我们应该采取积极的预防措施。

首先,保持健康的生活方式非常重要,包括均衡饮食、适量运动和避免过度饮酒。

其次,对于已经患有脂肪肝的患者,及时治疗和管理非常关键。

这可能包括药物治疗、改变生活方式以及定期随访和监测。

总之,脂肪肝的发展阶段和演变过程是一个逐渐进展的过程,从脂肪肝到NASH,再到肝纤维化和肝硬化。

了解这些阶段有助于我们更好地理解脂肪肝的发展机制和预防策略,从而更好地保护我们的肝脏健康。

nfald诊断标准

NAFLD(非酒精性脂肪性肝病)的诊断标准主要包括以下几个方面:

1.临床表现:患者通常无饮酒史或饮酒量未达到诊断酒精性肝病的标准(男性每周饮酒折合乙醇量<140g,女性<70g)。

除原发疾病临床表现外,可

有乏力、消化不良、肝区隐痛、肝脾肿大等非特异性症状及体征。

2.代谢综合征相关组分:可有体重超重和(或)内脏性肥胖、空腹血糖增高、血脂紊乱、高血压等。

3.实验室检查:血清转氨酶和γ-谷酰基转移酶(GGT)水平可有轻至中度增高(<5倍正常值上限),通常以丙氨酸氨基转移酶(ALT)增高为主。

4.影像学检查:肝脏影像学表现符合弥漫性脂肪肝的影像学诊断标准。

5.病理学检查:肝活体组织检查组织学改变符合脂肪性肝病的病理学诊断标准。

凡具备以上第1~5项和第6或第7项中任何一项者即可诊断为NAFLD。

同时,诊断时还需要排除其他可能导致脂肪肝的特定疾病,如病毒性肝炎、药物性肝病、全胃肠外营养、肝豆状核变性等。

以上信息仅供参考,具体的诊断标准可能因不同的研究机构和专家而有所差异。

如有需要,建议咨询专业医生或相关领域的专家。

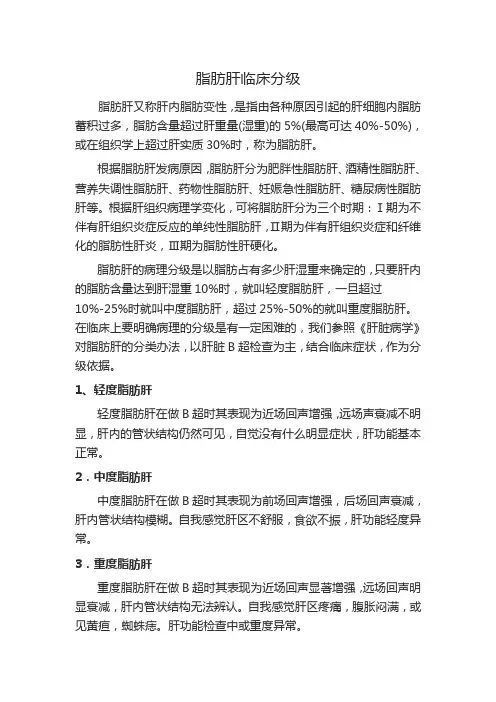

脂肪肝临床分级

脂肪肝又称肝内脂肪变性,是指由各种原因引起的肝细胞内脂肪蓄积过多,脂肪含量超过肝重量(湿重)的5%(最高可达40%-50%),或在组织学上超过肝实质30%时,称为脂肪肝。

根据脂肪肝发病原因,脂肪肝分为肥胖性脂肪肝、酒精性脂肪肝、营养失调性脂肪肝、药物性脂肪肝、妊娠急性脂肪肝、糖尿病性脂肪肝等。

根据肝组织病理学变化,可将脂肪肝分为三个时期:Ⅰ期为不伴有肝组织炎症反应的单纯性脂肪肝,Ⅱ期为伴有肝组织炎症和纤维化的脂肪性肝炎,Ⅲ期为脂肪性肝硬化。

脂肪肝的病理分级是以脂肪占有多少肝湿重来确定的,只要肝内的脂肪含量达到肝湿重10%时,就叫轻度脂肪肝,一旦超过

10%-25%时就叫中度脂肪肝,超过25%-50%的就叫重度脂肪肝。

在临床上要明确病理的分级是有一定困难的,我们参照《肝脏病学》对脂肪肝的分类办法,以肝脏B超检查为主,结合临床症状,作为分级依据。

1、轻度脂肪肝

轻度脂肪肝在做B超时其表现为近场回声增强,远场声衰减不明显,肝内的管状结构仍然可见,自觉没有什么明显症状,肝功能基本正常。

2.中度脂肪肝

中度脂肪肝在做B超时其表现为前场回声增强,后场回声衰减,肝内管状结构模糊。

自我感觉肝区不舒服,食欲不振,肝功能轻度异常。

3.重度脂肪肝

重度脂肪肝在做B超时其表现为近场回声显著增强,远场回声明显衰减,肝内管状结构无法辨认。

自我感觉肝区疼痛,腹胀闷满,或见黄疸,蜘蛛痣。

肝功能检查中或重度异常。

脂肪肝脂肪肝,是指由于各种原因引起的肝细胞内脂肪堆积过多的病变。

脂肪性肝病正严重威胁国人的健康,成为仅次于病毒性肝炎的第二大肝病,已被公认为隐蔽性肝硬化的常见原因。

脂肪肝是一种常见的临床现象,而非一种独立的疾病。

其临床表现轻者无症状,重者病情凶猛。

一般而言,脂肪肝属可逆性疾病,早期诊断并及时治疗常可恢复正常。

脂肪肝,是指由于各种原因引起的肝细胞内脂肪堆积过多的病变。

脂肪性肝病正严重威胁国人的健康,成为仅次于病毒性肝炎的第二大肝病,已被公认为隐蔽性肝硬化的常见原因。

脂肪肝是一种常见的临床现象,而非一种独立的疾病。

其临床表现轻者无症状,重者病情凶猛。

一般而言,脂肪肝属可逆性疾病,早期诊断并及时治疗常可恢复正常。

脂肪肝的发病率近几年在欧美和中国迅速上升,成为仅次于病毒性肝炎的第二大肝病。

在某些职业人群中(白领人士、出租车司机、职业经理人、个体业主、政府官员、高级知识分子等)脂肪肝的平均发病率为25%;肥胖人群与Ⅱ型糖尿病患者中脂肪肝的发病率为50%;嗜酒和酗酒者脂肪肝的发病率为58%;在经常失眠、疲劳、不思茶饭、胃肠功能失调的亚健康人群中脂肪肝的发病率约为60%。

近年来脂肪肝人群的年龄也不断下降,平均年龄只有40岁,30岁左右的病人也越来越多。

45岁以下男性脂肪肝明显多于女性。

脂肪肝早期无症状,好多年青人在体检时检查出自已患了脂肪肝而就医.所以人人都要注意体检,有效地把疾病控制在早期阶段。

疾病分类按病理分类1、单纯性脂肪肝:肝脏的病变只表现为肝细胞的脂肪变性。

根据肝细胞脂变范围将脂肪肝分为弥漫性脂肪肝、局灶性脂肪肝,以及弥漫性脂肪肝伴正常肝岛。

脂肪肝的发病机制复杂,各种致病因素可通过影响以下一个或多个环节导致肝细胞甘油三酯的积聚,形成脂肪肝:①由于高脂肪饮食、高脂血症以及外周脂肪组织分解增加导致游离脂肪酸输送入肝细胞增多。

②线粒体功能障碍导致肝细胞消耗游离脂肪酸的氧化磷酸化以及b氧化减少。

③肝细胞合成甘油三酯能力增强或从碳水化合物转化为甘油三酯增多,或肝细胞从肝窦乳糜微粒,残核内直接摄取甘油三酯增多。

脂肪性肝病诊疗规范化的专家建议(2019年修订版) 脂肪性肝病(fatty liver disease,FLD)现已取代慢性乙型肝炎成为我国最常见慢性肝病,对人民健康和社会发展构成严重危害。

FLD的防治涉及消化、内分泌、心血管、营养、运动等多个学科,完善的诊断和风险评估、治疗方案的制订和随访管理需要多学科医生的协作[1]。

为了规范FLD诊疗流程,中国医师协会脂肪性肝病专家委员会2013年发布了《脂肪性肝病诊疗规范化的专家建议》[2]。

近年来,一系列临床研究结果的发表、新指南的颁布,促使了FLD诊疗理念更加完善。

为了进一步优化FLD患者的管理流程,为临床医生提供更为科学合理的诊疗建议,中国研究型医院学会肝病专业委员会联合中国医师协会脂肪性肝病专家委员会等3个学会根据中国患者的疾病特点,参考国内外新的循证证据和指南,对2013年版《脂肪性肝病诊疗规范化的专家建议》进行修订。

相较于2013年版,本建议对下列内容进行了更新:(1)本建议中的FLD主要是指非酒精性脂肪性肝病(non-alcoholic fatty liver disease,NAFLD),将酒精性肝病列入特殊人群脂肪肝进行阐述;(2)对组织架构及功能建议进行了合并,更注重多学科合作;(3)基于进展性肝纤维化在预后判断中的价值,强化其筛查和评估;(4)本建议增加了欧洲脂肪肝进展阻断组织学评分系统(the fatty liver inhibition of progression,FLIP-SAF)在中国NAFLD 患者中的诊断价值;(5)对于FLD合并慢性病毒性肝炎、药物性肝损伤、自身免疫性肝病等其他肝病的处理进行了更新;(6)本建议优先采用中国临床研究的最新数据和中国指南的推荐意见。

1 脂肪性肝病诊治中心/专病门诊的组织架构及功能建议1:诊治中心/专病门诊应有固定门诊时间和场所。

应配备听诊器、皮尺、血压计、身高和体质量检测仪等简易设备。

有条件的单位应配备血糖仪、人体成分分析仪、肝瞬时弹性成像检测仪等特殊设备。

【共享】脂肪性肝病的概述脂肪性肝病的概述范建高脂肪肝(fatty liver)是各种原因引起的肝细胞内脂肪堆积,最早于1842年由W.Bowman W提出,其后研究资料主要来自肝活检病理学报道。

20世纪80年起,随着B超和CT检查的普及,脂肪肝作为一种常见的影像学发现而渐引起临床关注,但真正将脂肪肝作为一种临床综合征甚或独立性疾病来对待,还是在1986年F.Schaffner 等提出脂肪性肝病(fatty liver disease,FLD)概念之后。

病理上,FLD指病变主体在肝小叶以肝细胞大泡性脂肪变性和脂肪贮积为主的广泛疾病谱,包括单纯性脂肪肝、脂肪性肝炎、脂肪性肝硬化三种主要类型;临床上则有酒精性脂肪性肝病(简称酒精性肝病)和非酒精性脂肪性肝病(non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD)之分。

非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)是一种肝组织病理学改变与酒精性肝病相类似但无过量饮酒史的临床综合征。

早在1962年H.Thaler 对此病就有描述,1980年和1986年J.Ludwig 和F.Schaffner等相继提出非酒精性脂肪性肝炎(non-alcoholic steatohepatitis, NASH)及NAFLD的概念,但当时并未引起重视。

直到1998年Day CP报道15%~50%NASH患者发生不同程度肝纤维化,NAFLD方得到极大关注。

目前认为,NAFLD疾病谱包括单纯性脂肪肝、NASH、脂肪性肝硬化三种主要类型。

随着社会经济发展,NAFLD患病率迅猛增高,现已成为危害人类健康的三大肝病之一,并与失代偿期肝硬化、肝功能衰竭、原发性肝癌的发生密切相关。

基本概念脂质是生物体内的一类重要物质,主要分为脂肪和类脂两大类。

前者即中性脂肪—甘油三酯(triglyceride,TG),后者包括磷脂、胆固醇/胆固醇酯、类固醇及糖脂。

正常人每100克肝脏湿重约含4~5克脂质,主要用于构成生物膜的脂质双层结构,其中磷脂占50%以上,TG占20%,游离脂肪酸(free fatty acid,FFA)占20%,胆固醇占7%,其余为胆固醇酯等。

脂肪肝的分类与分级脂肪肝是一种常见的肝脏疾病,其特征是肝细胞内脂肪的异常积聚。

根据病理特点和临床表现,脂肪肝可分为非酒精性脂肪肝(NAFLD)和酒精性脂肪肝(AFLD)两大类。

本文将重点介绍脂肪肝的分类与分级。

一、非酒精性脂肪肝(NAFLD)非酒精性脂肪肝是指在无明显饮酒史的情况下,肝脏出现脂肪变性和脂肪细胞浸润的疾病。

根据病理特点和临床表现,NAFLD可分为简单脂肪肝和非酒精性脂肪性肝炎(NASH)两种类型。

1. 简单脂肪肝简单脂肪肝是指肝脏细胞内有脂肪积聚,但没有明显的炎症和纤维化。

这种情况通常不会引起明显的症状,但如果不及时干预,可能会进展为NASH。

2. 非酒精性脂肪性肝炎(NASH)NASH是NAFLD的一种进展形式,其特点是肝脏细胞内脂肪积聚、炎症反应和不同程度的纤维化。

NASH患者常常伴有肝功能异常和肝纤维化,甚至可能发展为肝硬化和肝癌。

二、酒精性脂肪肝(AFLD)酒精性脂肪肝是由于长期酗酒引起的肝脏病变。

酒精摄入过多会导致肝脏脂肪代谢紊乱,进而导致脂肪在肝脏内的异常积聚。

三、脂肪肝的分级为了更好地评估脂肪肝的严重程度和预后,医学界提出了一些脂肪肝的分级系统。

目前较常用的是NAFLD活动性指数(NAFLD Activity Score, NAS)和肝纤维化程度评分(Fibrosis Score)。

1. NAFLD活动性指数(NAS)NAS是评估NASH病情严重程度的指标,包括肝脏炎症的程度、肝细胞损伤的程度和脂肪积聚的程度。

NAS的分数范围为0-8分,分数越高表示病情越重。

2. 肝纤维化程度评分(Fibrosis Score)肝纤维化程度评分是评估肝脏纤维化程度的指标,常用的评分系统有METAVIR评分、Ishak评分等。

这些评分系统根据肝组织病理学的特点,将纤维化程度分为多个等级,从F0(无纤维化)到F4(肝硬化)。

综上所述,脂肪肝可分为非酒精性脂肪肝和酒精性脂肪肝两大类,其中非酒精性脂肪肝又可进一步分为简单脂肪肝和非酒精性脂肪性肝炎。

脂肪肝的分类和分期方法介绍脂肪肝是一种以肝细胞内积聚脂肪为主要特征的慢性肝病。

根据脂肪肝的严重程度和病理改变的不同,可以将其分为不同的分类和分期。

本文将介绍脂肪肝的常见分类和分期方法。

一、脂肪肝的分类1. 根据病因分类:脂肪肝可分为非酒精性脂肪肝(Non-alcoholic fatty liver disease,NAFLD)和酒精性脂肪肝(Alcoholic fatty liver disease,AFLD)两种类型。

其中,NAFLD是指在饮酒史不明显或无饮酒史的情况下造成肝细胞脂肪变性,并可伴随不同程度的肝纤维化;而AFLD则是由于长期过量饮酒引起的肝脂肪沉积,通常伴有不同程度的肝细胞炎症和纤维化。

2. 根据组织学表现分类:根据肝活检结果,脂肪肝可以分为简单型脂肪肝和非酒精性脂肪性肝炎(Non-alcoholic steatohepatitis,NASH)。

简单型脂肪肝是指肝细胞内有不同程度的脂肪变性,但没有明显的炎症反应和纤维化;而NASH则是在肝细胞内脂肪变性的基础上,伴随明显的炎症反应和不同程度的肝纤维化。

3. 根据肝病程度分类:脂肪肝可分为轻、中、重三个等级。

轻度脂肪肝是指肝组织内脂肪含量较少,且没有炎症反应和纤维化;中度脂肪肝则是指肝组织内脂肪含量适中,可能伴有轻微的炎症反应和纤维化;重度脂肪肝是指肝组织内脂肪含量严重增多,并伴有明显的炎症反应和纤维化。

二、脂肪肝的分期方法1. 脂肪肝病理分期:脂肪肝的病理分期可按照肝组织内炎症反应和纤维化的程度进行划分。

通常采用的分期方法包括肝纤维化程度分期(F0-F4)、肝炎活动程度分期(A0-A3)以及NASH分期(NAS分林)等。

2. 脂肪肝超声分级:超声是一种简便、无创的检查方法,也可以用于脂肪肝的分级。

超声分级根据肝脏回声的特点,将脂肪肝分为五个等级:0级为无脂肪变性,1级为轻度脂肪变性(轻度回声增强),2级为中度脂肪变性(中度回声增强),3级为重度脂肪变性(明显回声增强),4级为特重度脂肪变性(回声消失)。

脂肪性肝病(fatty liver disease,FLD)脂肪肝的基本概念与分类脂肪肝(liver steatosis and fatty liver)是一种病理学概念,系指肝内脂肪含量超过肝湿重的5%,或肝活检30%以上肝细胞有脂肪变且弥漫分布于全肝。

根据肝细胞内贮存脂滴的大小,分大泡型和小泡型脂肪肝,类脂质沉积病属于特殊类型的小泡型脂肪肝。

通常所述脂肪肝主要指慢性弥漫性大泡型为主的脂肪肝。

脂肪性肝病(fatty liver disease)为一种临床概念,系指病变主体在肝小叶,以弥漫性肝细胞大泡性脂肪变为病理特征的临床综合征,病理上包括单纯性脂肪肝、脂肪性肝炎、脂肪性肝硬化三种类型,临床上则根据患者有无过量饮酒史,分酒精性脂肪性肝病(alcoholic liver diseases, ALD)和非酒精性脂肪性肝病(nonalcoholic fatty liver disease,NAFLD)。

丙型肝炎、自身免疫性肝病、Wilson病等亦可导致肝脂肪变,但因其病变主体在汇管区,有特定疾病命名,不属于普通脂肪性肝病的范畴。

病因学脂肪肝的病因和诱因众多。

1 营养因素:如肥胖、恶性营养不良、饥饿、恶液质、全胃肠外营养、重度贫血。

2 化学因素:包括黄磷、砷、铜、苯、四氯化碳、氯仿等工业毒物;四环素、丙戊酸盐、乙胺碘呋酮、环已哌啶、皮质类固醇、雌激素、核苷类似物和抗有丝分裂类药物,以及慢性酒精中毒。

3 内分泌代谢因素:如糖尿病、高脂血症、妊娠、Cushing氏综合征。

4 遗传因素:包括Wilson病、乏β脂蛋白血症、半乳糖血症、糖原累积病等。

5其他:包括HCV或HDV感染,炎症性肠病、胰腺疾病、艾滋病。

其中,肥胖、2型糖尿病、酗酒是当前脂肪肝的主要病因。

但仍有20%的脂肪肝病因难以明确。

临床表现脂肪肝的临床表现主要与其病因、病理类型及其伴随疾病状态有关。

包括脂肪肝本身所致的症象、原发基础疾病的表现,以及脂肪肝的并发症,特别是脂肪性肝硬化和肝癌的表现。

脂肪肝好发于中老年、男性。

起病隐匿,临床症状轻微且乏特异性,有时症状缺如。

无痛性肝肿大发生率75%以上。

脾肿大的检出率低于25%。

部分患者偶感肝区隐痛、腹胀、疲乏无力、纳差、不适。

酒精性肝病的临床表现一般重于NAFLD,但肥胖症、空回肠短路术后以及某些药物所诱发的亚急性非酒精性脂肪性肝炎临床表现明显,半年内迅速发生失代偿期肝硬化和肝功能衰竭。

局灶性脂肪肝由于病变范围小,临床表现多不明显。

实验室改变迄今尚无理想的定性和定量反映脂肪肝有无及其程度的实验指标。

慢性脂肪肝AL T、AST、ALP、GGT和总胆汁酸等可轻度升高,转氨酶升高一般不超过2~4倍正常值上限,血清胆红素、白蛋白和凝血酶原时间多正常。

如果血清转氨酶持续升高或明显异常则提示脂肪性肝炎,胆红素升高和PT延长反映脂肪性肝炎病情严重。

血清纤维化指标的联合检测可反映是否已并发脂肪性肝纤维化和肝硬化。

营养过剩性脂肪肝血清AST/AL T<1,血清胆碱酯酶以及血糖、胰岛素、脂质和尿酸水平常升高。

低血浆蛋白(包括白蛋白、转铁蛋白)以及低胆固醇血症和营养性贫血则提示营养不良。

酒精性肝病常表现为AST/AL T>2,AST、GGT和MCV显著升高,以及糖类缺乏性转铁蛋白与总转铁蛋白比值升高。

此外,血清铜兰蛋白和肝炎病毒的血清免疫学和分子生物学指标的检测有助于脂肪性肝炎与Wilson病及乙肝和丙肝的鉴别诊断。

预后与转归急性小泡性脂肪肝的预后与急性重症病毒性肝炎相似,病死率高达60%。

慢性大泡性脂肪肝的预后相对较好,非酒精性脂肪肝又比酒精性脂肪肝预后要好。

酒精性脂肪肝可直接通过中央静脉周围纤维化或酒精性肝炎进展为失偿期肝硬化,多数患者在5~10年内死于肝病相关并发症,偶亦死于脂肪栓塞、低血糖和重症胰腺炎。

局灶性脂肪肝对健康无危害。

肝炎后脂肪肝的预后主要取决于病毒性肝炎本身的进程,但同时合并的肥胖、糖尿病可促进其肝病进展。

非酒精性脂肪性肝病(nonalcoholic fatty liver disease,NAFLD)NAFLD的分类根据病因,NAFLD分原发性和继发性两大类,前者与胰岛素抵抗和遗传易感性有关,后者由某些特殊原因所致。

营养过剩所致体重增长过快和体重过重,肥胖、糖尿病、高脂血症等代谢综合征相关脂肪肝,以及隐源性脂肪肝均属于原发性NAFLD范畴;营养不良、全胃肠外营养、减肥手术后体重急剧下降、药物/环境和工业毒物中毒等所致脂肪肝则属于继发性NAFLD范畴。

一般所述NAFLD常指原发性NAFLD。

根据病理改变,NAFLD分为(非酒精性)单纯性脂肪肝、非酒精性脂肪性肝炎(nonalcoholic steatohepatitis, NASH),(非酒精性)脂肪性肝硬化三个阶段。

发病机制NAFLD的发病机制尚不清楚。

“2次打击”假说被多数学者所接受。

第1次打击与脂肪储积和胰岛素抵抗有关。

肝脏脂肪储积,胰岛素清除率下降,可引起胰岛素抵抗。

胰岛素抵抗又导致血清中游离脂肪酸增多, 肝细胞对脂肪酸的高摄入导致线粒体氧化超载,加重肝细胞内脂肪酸的储积。

高胰岛素血症通过增加糖降解和脂肪酸的合成,减少Apo-100的合成来增加甘油二酯的储积。

从而形成“第1次打击”。

“第2次打击”指氧应激和异常的细胞因子,导致肝脏的坏死性炎症和纤维化。

氧应激状态系指来自分子氧的游离基或反应性氧化物及其代谢物的产生超过对其防御或去毒能力。

线粒体和微粒体是产生反应性氧化物的主要场所。

过氧化脂质诱致膜蛋白变异、乙醛与异常肝蛋白和酶共价结合形成醛加合物、Mallory小体具抗原性;淋巴细胞表型改变如CD4/CD8、CD56/CD8和CD25/CD2增高等;内毒素及TNFα的增高;胰岛素抵抗相关激素如瘦素、雌激素、皮质醇、生长激素、胰高血糖素及胰岛素样生长因子等增高,以及细胞因子如TNFα、TGFβ1、γ-IFN及IL-12、IL-18等介导代谢和免疫功能紊乱。

此外,铁超载、遗传、环境、免疫和药物等因素可能参与NAFLD的发生。

诊断标准一、临床诊断标准凡具备下列第1~4项和第5或第6项中任一项者即可诊断为非酒精性脂肪性肝病。

1.无饮酒史或饮酒折含乙醇量每周<40 g;2. 除外病毒性肝炎、全胃肠外营养等可导致脂肪肝的特定疾病;3.除原发病临床表现外,可出现乏力、腹胀、肝区隐痛等症状,可伴肝脾肿大;4. 血清转氨酶可升高,并以丙氨酸氨基转移酶增加为主,常伴有γ-谷胺酸转肽酶、三酸甘油等水平增高;5.肝脏影像学表现符合弥漫性脂肪肝的影像学诊断标准;6.肝脏组织学改变符合脂肪性肝病的病理学诊断标准。

二、临床分型标准符合非酒精性脂肪性肝病临床诊断标准者,其临床分型如下。

(一) 非酒精性单纯性脂肪肝凡具备下列第1-2项和第3或第4项任一项者即可诊断。

1.具备临床诊断标准1-3项;2.肝功能检查基本正常;3.影像学表现符合脂肪肝诊断标准;4.肝脏组织学表现符合单纯性脂肪肝诊断标准。

(二) 非酒精性脂肪性肝炎凡具备下列第1-2项和第3或第4项任一项者即可诊断。

1.具备临床诊断标准1-3项;2. 血清AL T水平高于正常值上限的2倍,持续时间大于4周;3.影像学表现符合脂肪肝诊断标准;4.肝脏组织学表现符合脂肪性肝炎诊断标准。

(三) 非酒精性脂肪性肝硬化凡具备下列第1项和第2或第3项任一项者即可诊断。

1.具备临床诊断标准1-3项;2.影像学提示脂肪肝伴肝硬化;3. 肝脏组织学改变符合脂肪性肝硬化诊断标准。

三、影像学诊断脂肪肝:B超诊断依据:(1) 肝区近场弥漫性点状高回声,回声强度高于脾脏和肾脏,少数表现为灶性高回声;(2) 远场回声衰减,光点稀疏;(3) 肝内管道结构显示不清;(4) 肝脏轻度或中毒重大,肝前缘变钝。

CT诊断依据:肝脏密度普遍低于脾脏或肝/脾CT比值≤1。

肝脏密度降低,CT值稍低于脾脏,肝/脾CT比值≤1.0者为轻度;肝/脾CT比值≤0.7,肝内血管显示不清者为中度;肝脏密度显著降低甚至呈负值,肝/脾CT比值≤0.5,肝内血管清晰可见者为重度。

肝硬化:影像学诊断依据为肝裂增宽,肝包膜厚度增加,肝表面不规则,肝内回声/密度/信号不均匀,各肝叶比例失常,门脉主干管径增粗,门静脉每分钟血流量参数增加,脾脏体积指数增大,胆囊壁增厚或胆囊形态改变等。

治疗NAFLD的治疗原则主要为:(1) 改善生活方式,如节制饮食、增加运动、减肥、禁酒、戒烟、慎用肝毒药物;(2) 积极寻找并去除可能的病因和诱因;(3) 处理原发基础疾病或伴随疾病;(4) 伴有肝功能损害者应用保肝药物阻止慢性肝病进展;(5) 建议终末期肝病患者接受肝脏移植。

1 处理原发基础疾病控制体重适用于体重过重/肥胖的NAFLD患者,目标体重指数为<25 kg/m2。

每月体重下降1~2kg为宜。

中重度肥胖症或肥胖合并糖尿病、血脂异常、高血压等伴发疾病患者,可加用减肥药物如奥司他丁(赛尼可),甚至进行胃成形手术。

改善胰岛素抵抗和控制血糖除通过改变生活方式和药物减肥外,可加用二甲双胍、罗格列酮(文迪雅)等药物改善胰岛素抵抗,糖耐量损害和糖尿病患者则需接受胰岛素治疗。

调整血脂紊乱适用于中重度原发性高脂血症患者。

高脂血症合并冠心病或具有2个以上冠心病危险因素患者,对减肥、改善胰岛素抵抗等措施3~6个月仍无效者,可使用贝特类或他丁类调血脂药物。

2 保肝药物治疗一般选用1~2种药物,疗程半年以上,或用至血清转氨酶复常、影像学检查提示脂肪肝消退为止。

(1) 减少活性氧、拮抗脂质过氧化,如谷胱甘肽及其前体(还原型谷胱甘肽、β甜菜碱、N-乙酰半胱氨酸、S腺苷甲硫氨酸)、维生素E、水飞蓟素、二氯醋酸二异丙胺;(2) 消炎、利胆、减少肝脏脂质含量,如熊去氧胆酸;(3) 保护和修复生物膜,改善肝脏的脂质代谢、抗氧化、抗纤维化,如必需磷脂(多烯磷脂酰胆碱);(4) 改善肠道菌群紊乱、防治肠源性内毒素血症及其相关肝损伤,如乳酸杆菌、抗TNFα抗体或TNFα受体拮抗剂;(5)中医中药, 如胆宁片。

(6)脂肪细胞因子的应用:瘦素和脂联素(adiponectin)的应用尚处于药物临床试验阶段。

3 趋铁疗法适用于肝内铁负荷过度者。

4 终末期肝病的处理需防治门脉高压和肝功能衰竭及其并发症。

疾病后期施行肝移植常是抢救生命的惟一选择,但肝移植后脂肪性肝炎复发率较高。

酒精性肝病(alcoholic liver diseases, ALD)发病机制酒精性肝病发病机制尚未完全阐明,可能与下列因素有关:1. 肝脏酒精代谢产物损伤(1) 乙醛的化学性损害。

(2) 氧化还原反应的改变。

(3)氧应激与脂质过氧化。

(4) 线粒体损害。

(5) 铁负载。

2. 炎症(免疫)机制(1) TNFα mRNA、细胞间黏附分子-1、IL-8、IL-6、TGF-β细胞因子异常增加;(2) 枯否氏细胞的激活和内毒素血症;(3) 免疫反应: 肝细胞蛋白和乙醛及羟乙基形成加合物刺激机体产生抗体引起细胞免疫反应。