人与自然关系的历史演变(精选)

- 格式:ppt

- 大小:1.35 MB

- 文档页数:23

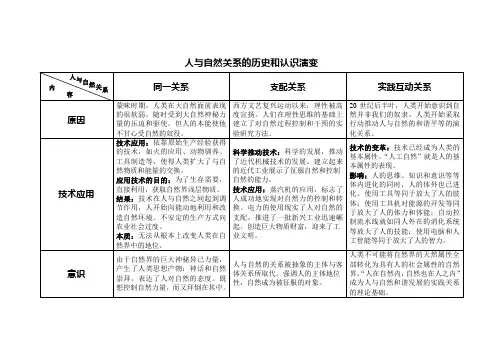

了解人地关系发展的几个历史阶段人地关系发展是指人类与自然环境之间的相互影响和相互依存关系,在人类社会历史长河中经历了几个重要的历史阶段。

下面将分别介绍这几个历史阶段,深入探讨人类与地球的相互关系。

第一个历史阶段是原始社会阶段。

在这个阶段,人类生活在原始自然环境中,主要靠狩猎、采集和捕鱼为生。

人类与自然环境的关系非常密切,他们完全依赖自然环境提供的资源来满足自己的生存需求。

在这个阶段,人类对自然环境的影响相对较小,主要是通过狩猎和采集来获取食物,对自然环境没有造成明显的破坏。

第二个历史阶段是农业社会阶段。

约6000年前,人类发明了农业,开始进行定居农业生产。

农业生产的出现改变了人类的生活方式和人地关系。

农业生产使得人类可以在特定地区长期居住,从而形成了定居的村落和城市。

农业生产提供了更为稳定的食物供应,使人类逐渐过上了丰富的物质生活。

但随着农业的发展,人类开始利用大量土地用于农业生产,并且进行了农田整理和水利工程等开垦活动,对自然环境造成了一定的破坏。

第三个历史阶段是工业社会阶段。

18世纪末至19世纪初,工业革命的发生标志着人类社会的转型。

工业革命带来了机器化生产和大规模工厂生产,极大地改变了人类与地球的关系。

工业化的推进导致了资源的大量开采和能源消耗,同时也产生了大量的工业废弃物和污染物,对自然环境造成了严重的破坏。

此外,工业化也推动了城市化进程,人口急速增长,对土地和自然资源的需求也日益增加。

第四个历史阶段是可持续发展阶段。

20世纪以来,人们逐渐认识到工业化对环境的破坏和资源消耗的严重影响,并开始关注可持续发展的理念。

可持续发展强调经济发展与环境保护的平衡和协调,旨在满足当前世代的需求,同时又不损害后代的能力满足其需求。

这一阶段的发展,特别是科技的进步,使得人类可以更加有效地利用资源,减少对环境的破坏。

可持续发展的概念也在各个领域得到广泛应用,包括能源、农业、城市规划等,推动社会走向更加可持续的发展方向。

正确处理四大关系:如何统筹人与自然与谐发展?人与自然的关系有个历史演变过程。

在原始发展时期,人类崇拜依附于自然,匍匐在大自然的脚下;在农业文明时期,人类利用、改造自然,对自然进行初步开发;在工业文明时期,人类控制、支配自然,以自然的“征服者”自居。

尤其就是到了近代,人类开始直观地认识到人的生存与发展主要不就是依赖自然的给予,而就是依赖自己对自然的改造。

为了有效地“改造自然”,人们不惜把对自然规律的“正确认识”瞧得轻而易举,并加以夸大与绝对化。

随着对自然控制与支配能力的急剧增强,以及自我意识的极度膨胀,人类开始一味地对自然强取豪夺,从而激化了与自然的矛盾,加剧了与自然的对立,人类也不得不面对人口剧增、能源短缺、臭氧层破坏、全球变暖、大气污染、水资源缺乏、森林锐减、土地沙化、水土流失、物种灭绝等生态危机的种种现实。

从现在开始,我们应当把促进当前的经济、社会发展与保障未来的持续发展统一起来,积极地肩负起自己的责任,自觉地调整自身的行为,力求正确认识与运用自然规律,通过相互依赖、互惠互补,与自然界与谐相处、协调发展,最终达到“既改造自然,又不破坏自然;既满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展”的目标,以便全面长远地为人类创造良好的生存条件,逐步提高生活质量,推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,创立一个完全新式的人类文明,一个可以永续发展的文明社会。

统筹人与自然与谐发展的根本途径“统筹人与自然与谐发展”的新理念,对我们推进现代化、全面建设小康社会具有极其重要的思想启迪作用与现实指导意义。

在新的历史发展阶段,我国要达到发展经济与环境保护并举、经济效益与生态效益兼顾、生产力发展与自然与谐“双赢”的目标,为全面建设小康社会提供物质技术基础与生态环境双重保障,就必须坚持在发展中保护、在保护中发展,走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,把青山绿水留给子孙后代。

而在具体操作中,需要特别关注下面几个方面。

2、人与自然的认识关系的历史演变人与自然的认识关系是建立在人与自然的实践关系的基础上的, 它必然随着实践关系的变化而变化。

人对自然的认识过程与人对自然的实践关系一样,也是由异化走向对异化的扬弃的。

由于生产方式决定生活方式,使得人对自然的认识与对自身生活的认识有着内在的关联性。

(一)人与自然的认识关系随着实践关系的变化而变化马克思从人与自然的实践关系出发,论证了人与自然认识关系的源起和变化。

对这一变化最经典的表述在《德意志意识形态》中。

马克思人与自然的认识关系随着实践关系的变化而变化的观点, 也在整个人类认识的发展历程中得到了佐证。

人类进入文明时代以后,对自然的抽象认识经历了一下阶段:第一,古代有机整体的自然观。

由于生产力的发展,剩余产品开始出现,奴隶制社会一部分人可以脱离生产劳动而从事科学文化活动。

这时人们对自然的认识,己逐步摆脱神话的想象,而更多相信以自己对自然现象的观察和分析来探讨自然的本质。

此时,虽然人类己开始依靠自己的观察来试图认识自然,但由于受认知水平的限制,对自然的认识还缺乏科学的认证,而是处在朴素直观的猜测的基础上, 是一种直观觉察和天才思辨的结果。

这时,由于人们对人一神一自然三界认识仍带有浑然一体的特色,其自然观具有物活论、整体论、目的论的倾向,是一种有机论的观点。

所以,这时的自然观也是以有机整体的朴素辩证的唯物自然观占主导,当然也有神秘宿命的唯心自然观。

如,把自然界看成是一个活的具有内在秩序的有机体,认为自然界是一个有灵魂的、有生命的、有“心灵”的、“活的”世界。

这也就是常说的“物活论”或“万物有灵论”。

在对人与自然关系的认识上,坚持“整体论”,认为自然与人是一个整体,人是自然的一个部分。

在对人与自然何以存在的思考上,他们基本认同“目的论”,即认为自然界万物的存在与变化都是有目的的,为了某种目的而存在, 为了某种目的而运动。

这种目的论,最终往往导致世界是“神”为了某种目的而创造的,“神”是宇宙中最高的存在或“第一推动力”。

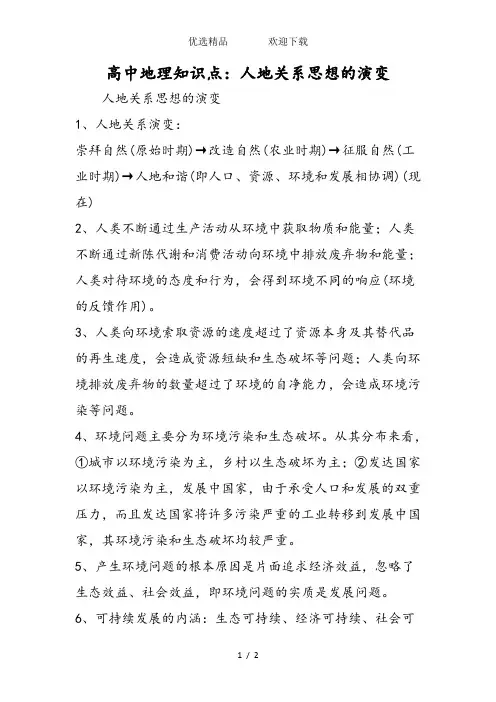

高中地理知识点:人地关系思想的演变

人地关系思想的演变

1、人地关系演变:

崇拜自然(原始时期)→改造自然(农业时期)→征服自然(工业时期)→人地和谐(即人口、资源、环境和发展相协调)(现在)

2、人类不断通过生产活动从环境中获取物质和能量;人类不断通过新陈代谢和消费活动向环境中排放废弃物和能量;人类对待环境的态度和行为,会得到环境不同的响应(环境的反馈作用)。

3、人类向环境索取资源的速度超过了资源本身及其替代品的再生速度,会造成资源短缺和生态破坏等问题;人类向环境排放废弃物的数量超过了环境的自净能力,会造成环境污染等问题。

4、环境问题主要分为环境污染和生态破坏。

从其分布来看,

①城市以环境污染为主,乡村以生态破坏为主;②发达国家以环境污染为主,发展中国家,由于承受人口和发展的双重压力,而且发达国家将许多污染严重的工业转移到发展中国家,其环境污染和生态破坏均较严重。

5、产生环境问题的根本原因是片面追求经济效益,忽略了生态效益、社会效益,即环境问题的实质是发展问题。

6、可持续发展的内涵:生态可持续、经济可持续、社会可

持续,其中生态可持续是基础,经济可持续是条件,社会可持续是目的。

7、可持续发展的原则:公平性原则、持续性原则、共同性原则。

人与自然的关系有个历史演变过程正确处理四大关系:如何统筹人与自然和谐发展?人与自然的关系有个历史演变过程。

在原始发展时期,人类崇拜依附于自然,匍匐在大自然的脚下;在农业文明时期,人类利用、改造自然,对自然进行初步开发;在工业文明时期,人类控制、支配自然,以自然的“征服者”自居。

尤其是到了近代,人类开始直观地认识到人的生存和发展主要不是依赖自然的给予,而是依赖自己对自然的改造。

为了有效地“改造自然”,人们不惜把对自然规律的“正确认识”看得轻而易举,并加以夸大和绝对化。

随着对自然控制与支配能力的急剧增强,以及自我意识的极度膨胀,人类开始一味地对自然强取豪夺,从而激化了与自然的矛盾,加剧了与自然的对立,人类也不得不面对人口剧增、能源短缺、臭氧层破坏、全球变暖、大气污染、水资源缺乏、森林锐减、土地沙化、水土流失、物种灭绝等生态危机的种种现实。

从现在开始,我们应当把促进当前的经济、社会发展和保障未来的持续发展统一起来,积极地肩负起自己的责任,自觉地调整自身的行为,力求正确认识和运用自然规律,通过相互依赖、互惠互补,与自然界和谐相处、协调发展,最终达到“既改造自然,又不破坏自然;既满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展”的目标,以便全面长远地为人类创造良好的生存条件,逐步提高生活质量,推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,创立一个完全新式的人类文明,一个可以永续发展的文明社会。

统筹人与自然和谐发展的根本途径“统筹人与自然和谐发展”的新理念,对我们推进现代化、全面建设小康社会具有极其重要的思想启迪作用和现实指导意义。

在新的历史发展阶段,我国要达到发展经济和环境保护并举、经济效益和生态效益兼顾、生产力发展与自然和谐“双赢”的目标,为全面建设小康社会提供物质技术基础和生态环境双重保障,就必须坚持在发展中保护、在保护中发展,走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,把青山绿水留给子孙后代。

人与自然和谐发展历程人与自然的和谐发展历程可以追溯到人类的起源。

在早期人类社会中,人们只是简单地依赖自然环境中的资源来生存。

人们靠打猎、采集食物、建造简单的栖息地来满足自己的需求。

与自然的关系是相对平等与和谐的,人们尊重和依赖自然,同时也尊重生态平衡。

随着文明的进步,人类开始对自然环境进行改造与控制。

农业的发展使得人类可以有持续的食物供应,但农耕也对土地资源和生态环境造成了一定的压力。

然而,在这一阶段,人与自然的关系仍然具有和谐的因素,人们对土地和水源进行管理,尊重农作物的生长周期,并遵循季节变化。

工业革命的到来带来了更深刻的变革。

大量的机械化生产和化工过程导致了大量的能源消耗和环境污染。

随着人口的增长和城市化的加速,森林砍伐、水资源浪费和生态破坏等问题日益突出。

在这个阶段,人与自然的关系进入了一个紧张的时期,生态平衡被忽视,环境问题变得普遍。

然而,随着环境问题的逐渐凸显,人们开始意识到人类与自然和谐发展的重要性。

保护环境和可持续发展的概念逐渐被提出并普及。

各国政府和国际组织开始制定环境保护政策和可持续发展计划,限制工业活动的污染和资源消耗。

人们开始采取措施保护自然资源,减少碳排放,发展可再生能源,建立自然保护区等。

同时,人们也意识到与自然和谐相处对于个人的幸福和健康十分重要。

越来越多的人开始追求与自然的亲密联系,接触自然,享受自然的美丽与宁静。

户外活动和生态旅游逐渐兴起,人们开始关注健康的饮食和生活方式。

今天,人与自然的和谐发展已经成为全球关注的焦点。

世界各国签署的巴黎协议和可持续发展目标都力求在经济发展的同时保护环境,实现可持续发展。

人们开始重视生态保护和生态修复,鼓励绿色发展和循环经济。

无论是政府还是个人,都在努力寻求人与自然共生共存的方式。

人与自然的和谐发展历程虽然经历了起伏和挑战,但人们越来越意识到只有与自然和谐相处,才能保障人类的未来生存和发展。

只有尊重自然,保护环境,才能实现社会的可持续发展。

人与自然的典型事例人类与自然的关系是社会发展历程中不可少的组成部分。

在人类的漫长进化史中,人类不断地与自然界交互、竞争和合作,形成了一个个充满生命和活力的典型事例。

以下是其中的几个代表性案例:一、农业革命约10000年前,人类从狩猎采集社会向农业社会转变。

这一过程被称为农业革命。

人类开始种植作物、驯养动物,并在自然中建立了人工环境。

虽然当时人类的生产方式相对落后,但这一转变改变了人类与自然界的关系,让人们可以在自然条件下生存并逐渐发展。

农业革命也成为了人类文明史上的一个重要里程碑。

二、古埃及的灌溉工程古埃及是世界上最早出现的文明之一,尤其是其灌溉工程给全世界留下了深刻的印象。

Nile River是古埃及的命脉,在无数次的洪水之后,人类开始修建堤坝、排水渠和灌溉设施。

这些工程不仅为古埃及的农业生产提供了坚实的保障,还创造了不少工作机会和经济利益。

而这些工程中的主要劳动力都是奴隶和农民。

三、阿拉伯的绿洲文明由于中东地区大多数地区缺乏水源,因此先民在沙漠地带开辟出了一片片的绿洲。

沙漠地区并不寂静无声,而是有很多种具备自适应能力、适应极端环境的动植物生存。

这样,先民们就利用了沙漠中的资源,发展出一种独特的文明——绿洲文明。

绿洲中至今仍留存有大量的宫殿、城堡、开垦的薄片田、灌溉渠和商业船只,这些都充分展示了这个典型的人与自然和谐共生的模式。

四、南丹河的治理南丹河是一个重要的支流,河流弯曲、河谷狭窄、地形陡峭,在长期的演化过程中,形成了千姿百态的河流地貌,天然的美景给人留下了美好的印象。

但由于南丹河流域的人口逐渐增多,生产生活用水日益短缺,为了治理这个河流,渐渐出现了一种“生态河谷治理”的团队。

这个团队由政府和专业生态环保机构共同组成,旨在保护和达到可持续发展的目标。

治理南丹河的过程中,这个团队用了新型的水源管理和分布告诉科技,同时还注重了生物多样性的保护问题。

五、中国古代的良渚文化中国古代的良渚文化考古遗址被认为是世界上最早的城市文化遗址之一。