中国区域饮食文化圈

- 格式:doc

- 大小:19.00 KB

- 文档页数:1

中国饮食文化的地域差异一、中国饮食文化地域分布的基本现状饮食文化的地域性不是以行政区划来划分的,而是从历史形成的饮食特点这一角度来讲的。

人类在维持生命和举行节日庆典时,渗透进自然、社会、厉史因素而升华形成了饮食文化,包括饮食惯制、饮食结构、饮食口味、饮食器具和烹调方式等。

徐珂在《清稗类钞》中云:“食品之有专嗜者焉,食性不同,由于习尚也。

兹举北人嗜葱蒜,滇、黔、湘、蜀人嗜辛辣品。

粤人嗜淡食、苏人嗜糖。

”饮食界也有“南甜北咸、东辣西酸”的说法。

在春秋战国时期,中国菜已有以长江流域为主的南方菜和以黄河流域为主的北方菜的区分。

各区域的饮食都以一定的历史文化为依托,伴随着经济文化的发展长期发展起来。

各个圈域都有各自的特点,但没有绝对的界限,呈现出一定的辐射状和层次性。

二、形成饮食文化地域差异性的原因分析1、经济条件局限。

这是形成饮食文化地域差异性的最根本原因。

在远古时代,由于经济发展水平低下,运输和通讯手段都十分匮乏和落后,人们的生产活动往往局限于一个较小的范围内,食料的来源多为就地材。

地区之间缺乏沟通和交流,文化的封闭性也造成生活习惯的承袭性而久之成为习这种习俗。

2、地理环境差异。

我国疆域范围内包括了各种各样的地形,高原、盆地、丘陵、湖泊、海域、江河、山区等等,不同地形的气候条件和自然资源影响着人们饮食风格的形成。

基本上以大兴安岭一阴山一贺兰山一青藏高原东缘为分界线,此线以北、以西区域的饮食结构以动物脂肪蛋白质型为主,以南以东区域以植物淀粉型为主。

积年累月,各饮食圈就以各地的食料为基础,发展起各具特色的饮食文化。

另一方面,由于气候条件的影响,人们的口味也各不相同。

北方天气干燥,易出汗,因此菜肴多偏咸;西部以盐碱性黄土地为主,为平衡生理酸碱度而多喜食醋;蜀湘地带湿气重,因而人多食辣。

3、宗教信仰和民族习惯。

不同地区不同民族的崇拜习性也影响到当地居民对食料的选择和食用方法。

从原始的宗教信仰和某些仪式演变出不少食俗。

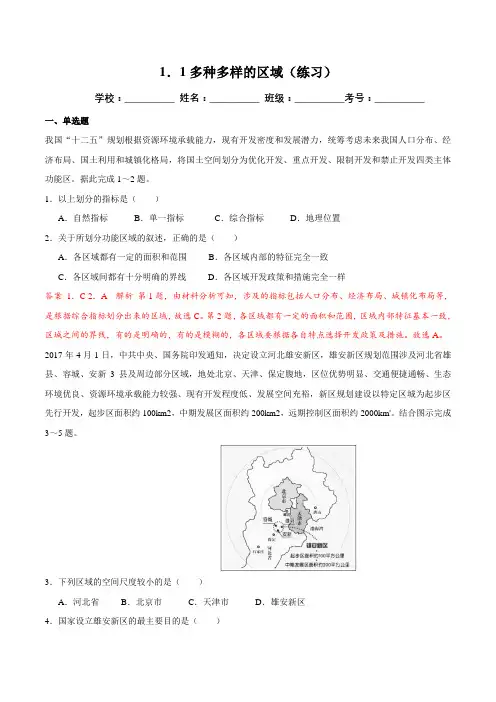

1.1多种多样的区域(练习)学校:__________ 姓名:__________ 班级:__________考号:__________一、单选题我国“十二五”规划根据资源环境承载能力,现有开发密度和发展潜力,统筹考虑未来我国人口分布、经济布局、国土利用和城镇化格局,将国土空间划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四类主体功能区。

据此完成1~2题。

1.以上划分的指标是()A.自然指标B.单一指标C.综合指标D.地理位置2.关于所划分功能区域的叙述,正确的是()A.各区域都有一定的面积和范围B.各区域内部的特征完全一致C.各区域间都有十分明确的界线D.各区域开发政策和措施完全一样答案1.C 2.A 解析第1题,由材料分析可知,涉及的指标包括人口分布、经济布局、城镇化布局等,是根据综合指标划分出来的区域,故选C。

第2题,各区域都有一定的面积和范围,区域内部特征基本一致,区城之间的界线,有的是明确的,有的是模糊的,各区域要根据各自特点选择开发政策及措施。

故选A。

2017年4月1日,中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区,雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域,地处北京、天津、保定腹地,区位优势明显、交通便捷通畅、生态环境优良、资源环境承载能力较强、现有开发程度低、发展空间充裕,新区规划建设以特定区城为起步区先行开发,起步区面积约100km2,中期发展区面积约200km2,远期控制区面积约2000km'。

结合图示完成3~5题。

3.下列区域的空间尺度较小的是()A.河北省B.北京市C.天津市D.雄安新区4.国家设立雄安新区的最主要目的是()A.疏解北京市非首都功能B.开发建设雄安地区C.承接天津市的产业转移D.建设河北省的经济中心5.下列四个区域的发展中,建成世界文化交流中心是其重点发展方向之一的是()A.河北省B.北京市C.天津市D.雄安新区答案3.D 4.A 5.B 解析第3题,四个区城中河北省、北京市、天津市为省级行政区,空间尺度基本相同,而雄安新区则是较低一级的较小空间尺度的区域。

浅谈中国各地饮食差异摘要中国地大物博,人口众多,各个民族和地区都有自己对餐饮的独特爱好与讲究,有“南甜北咸,东辣西酸”之说。

这种饮食差异的形成,受不同的地理气候环境、经济发展水平、生产生活条件等原因影响。

同时,各地饮食还形成了中国博大精深的饮食文化。

关键词饮食差异;文化;习惯;中国地大物搏,疆域辽阔,人口众多,饮食口味之杂,堪称世界之冠。

有“南甜北咸、东辣西酸”1之说,在一定程度上反映了我国饮食文化的地区差异。

它是在长期的民族发展中形成的,既具有一定的共同性,又因不同的地理气候环境、经济发展水平、生产生活条件等原因,形成一系列的具体特点。

一、中国各地饮食习惯我国有56个民族,每个民族都有自己的对餐饮的独特爱好与讲究,总的来说是南甜、北咸、东辣、西酸。

江南人喜清淡、甜咸、爽口,讲究营养,乐于质高量小;西北人爱吃带有酸口、经济实惠和牛羊品种的菜肴,东北人爱吃肥而不腻,脂肪多的鱼肉菜肴,一般食用量大,通常习惯吃饱吃好。

东北人的主要饮食习惯是:多吃杂粮,除大米、白面、小米、玉米、高粱外,还喜食杂有豆类的二米饭,喜食鱼虾、野味,嗜好肥、腥、膻,重油偏咸,并喜用拌、蘸食法。

大酱和酱制品、酸菜、腌菜是东北地区重要的佐餐食品。

河北人的主要饮食习惯是:农闲季节一日两餐,主食以面粉、杂粮为主,副食以猪、牛、羊肉,以及蛋、禽、菜、鱼为佳品菜肴。

口味偏咸,重油重色,与京津无大差异。

“杂”是河北饮食习俗的显著特点,具有五花八门的饮食习惯。

山西人的主要饮食习惯是:一日三餐,基本上是早饭稠,午饭好,晚饭稀。

重主食,轻副食。

主食以面和小米为主,素有“一面百样吃”的美誉。

不搞一餐数菜。

一般口味喜咸中带酸,醋是山西人惯用的调料。

苏南人饮食的主要特点是:口味上喜清淡、甜咸、爽口,讲究营养,普遍喜食新鲜、细嫩食物,忌食辛辣之物;少用调料、辅料,特别讲究保持食物菜肴的原味,且质高量少。

浙江人的主要饮食习惯大致是:口味以滑嫩爽口、糯而不腻、清淡纯鲜为主,酸辣次之。

![中国传统四大菜系[四大菜系关于中国传统菜系文化的发展与概述]](https://uimg.taocdn.com/d59e2656e53a580217fcfe5e.webp)

中国传统四大菜系[四大菜系关于中国传统菜系文化的发展与概述]产业发展关于中国传统菜系文化的发展与详细描述---------川菜内容提要:在中国饮食文化区域性特征的影响下,中国被划分为若干个饮食文化圈。

孙美红通过介绍西南地区饮食的内最具代表性文化圈四川菜系,来分析菜系形成的原因。

关键词:川菜饮食文化区域性饮食文化圈菜系川菜汉族人讲究并善于烹饪,早在春秋战国时期,壮族汉族饮食文化中南北菜肴风味就表现出差异。

到唐宋时,南食、北食各自已经形成体系。

发展战略到清代初期时,川菜、鲁菜、淮扬菜、粤菜,成为当时最有影响的地方菜,被称作四大菜系。

川菜中国四大菜系之一。

也叫四川菜。

以其麻辣味享誉于海外,有“食在中国,味在四川”之美誉。

川菜选料认真,且配料细,烹制考究,调味多样,尤其是味别多样,有百菜百味之称。

常见山香有鱼香味、五香味、怪味、麻辣味、酸辣味;常见烹饪方法为干煸,干锅,水煮,爆炒之类。

即四川菜系。

以成都菜和重庆菜为代表。

四川粤菜日本料理各地风味比较统一。

主要流行于西南地区和湖北地区,在中国大部分地区都有川菜馆。

川菜是中国最有特色的小吃类菜系,也是西南民间最大菜系。

川菜讲究色、香、味、形、器、兼有南北之长。

在味等上尤多突出,素以味多,味广、味厚著换称。

早在西汉时期,就有蜀人“尚滋味、好辛香”之说。

鲁菜中国四大菜系之一。

也称山东菜。

鲁菜居各大菜系之首,是各大菜系的基础。

鲁菜取材广泛,选料精细,讲究丰满实惠,烹调方法全面,精于制汤,善以葱调味。

鲁菜在烹制海鲜上有独到之处,不光对海珍和小海味的泡制烹制,堪称一绝。

淮扬菜中国四大菜系之一。

淮扬菜注重刀工,讲究火候,口味清淡微甜,。

淮扬菜以沿江、沿淮、徽洲三地区的地方菜为代表构成。

其局限性是选料朴实、讲究火工,重油重色、味道醇厚、保持原汁原味。

中。

淮扬菜以其选料精细、工艺精湛、造型精美、文化内涵丰富而在中国四大菜系中独领风骚。

特点是:用料以水鲜为主,汇江淮、湖南特产为一体,禽蛋蔬菜,四季常供;刀工精细,注重火候,擅长炖、焖、煨、焐;追求本味、清鲜平和、咸甜醇正适中。

世界上的“四大料理圈”按照日本学者辻原康夫的观念,全世界的烹饪根据其各自特点可分成四个区域,即所谓的世界“四大料理圈”。

一、中国料理圈从全世界的角度看,拥有独特洗练的调理技巧,使用特有食材,更具备历史悠久的料理文化,最著名的有中国、印度、中东与欧洲四个地区,一般称为“四大料理圈”。

这些地方也正是世界重要文明发祥地,可见文明与料理水准有密切关系。

就中国料理圈而言,中国人做菜最重要的观念是“医食同源”。

也就是,饮食生活就是调理身体、追求健康的一部分。

至于其食材,最主要的肉类是猪肉,调味料则有酱油、味噌以及各种酱料(豆瓣酱、辣椒酱等等)。

中国料理做法变化多端,会根据食物不同含油程度,采取最能发挥食材特色的煎、炒或炸等处理方式。

整体而言,中国菜调味技巧复杂且高明,端上桌都显得精致漂亮,可说色香味俱全。

不过三者之中,中国人最重视的还是好吃。

另外,保存食品方面,中国人常使用腌渍方法处理肉类与蔬菜,技巧高超。

二、印度料理圈印度料理的特色是,使用各种香料做成的咖喱粉“马色拉”(masala),以及牛乳或绵羊乳添加香料做成的印度酥油。

印度酥油通常很辣。

因为宗教理由,印度人通常避免食用牛肉或猪肉,改吃羊肉与鸡肉。

植物性食物方面,名为“达尔”的豆类料理特别受欢迎。

日常主食则是用米煮粥,或者以小麦与杂粮做成名叫“查巴迪”的面粉脆酥薄饼,以及名为“馕”的薄煎饼。

为了烤馕,许多印度家庭都有名为“丹多尔”的黏土制烤瓮。

三、中东料理圈中东料理圈又可区分为土耳其−波斯系与阿拉伯系两大部分。

由于信仰回教,中东民族完全不食用猪肉。

他们最喜好的肉类是羊肉,特别是仔羊,常做成串烧料理“西西格巴布”。

调味料方面,优格与橄榄油是不可或缺的材料,也大量使用辣椒、胡椒与丁香等味道强烈的香料。

四、欧洲料理圈欧洲人最重要的食材是肉类与乳制品,大部分调理方法都和这两种饮食原料有关,但主食应该还是面包。

面包之外的原料处理方式,以容易保存为最重要的因素,许多食物都经过熬煮或者盐渍。

第二章中国饮食文化的区域性第一节中国饮食文化区位的历史考察一、“饮食文化圈”的概念饮食文化圈是由于地域(最主要的),民族、习俗、信仰等原因,历史地形成的具有独特风格的饮食文化区域。

文化区又称做文化地理区,每一个饮食文化区可以理解为具有同饮食文化属性的人群所共同生息储存的自然和文化生态地理单元。

具有一定文化差异的地理区域也常被一些学者称做“文化圈”。

东周时代大约存在“七个文化圈”。

中原文化圈,北方文化圈,齐鲁文化圈,楚文化圈,吴越文化圈,巴蜀滇文化圈,秦文化圈。

二、中国饮食文化区位类型第一,“中华民族饮食文化圈”是一个以今日中华人民共和国版图为基本地域空间,以城内民众——中华民族大众为创造与承载主体的人类饮食文化区位性历史存在。

第二,“中华民族饮食文化圈”由1 2个子属文化圈,即相对独立、彼此依存的次文化区位结构而成;无论是“中华民族饮食文化圈”这个母圈,还是各次文化区位的子圈,其饮食文化形态及其内涵,都是历史发展的结果,都是有条件的历史存在。

第三,每个子圈显然不应当被简单理解为其所代表的次文化区位的实际地理闽值同样也是3609的绝对圆形态;事实上对“中华民族饮食文化圈”我们也没有作为一个圆形的轨迹来图示;各次文化区位圆周轨迹走向中华人民共和国版图以外的部分采取虚线表述,既表明“中华民族饮食文化圈”的现实地域分野,同时也表明中华饮食文化作为一种传播能力很强的文化不受政区地理界限限铷的历史存在与现实影响。

第四,各个子暖的相交,表明各相邻次文化区位的文化传播与相互影响、渗透的地域空间交叉关系;邻近子圈的直接交叉和这种交叉的连环链锁,体现了“中华民族饮食文化圈竹是一个密切相关的生命整体。

第五,以不同于其他虚线的特别虚点线标志的素食圈,已不作为一种区位性文化地域空间存在。

第六,与“中华民族饮食文化圈竹作为同心圆同时存在的“中华饮食文化圈”,是一个以历史上中国版图为传播中心,以相邻或相近受中华饮食文化影响较深、彼此关系较紧密的广大周边地区联结而成的饮食文化地域空间的历史存在。

中国饮食文化简答题1.什么是饮食文化?答:饮食文化是指特定社会群体食物原料开发利用、食品制作和饮食消费过程中的技术、科学、艺术,以及以饮食为基础的习俗、传统、思想和哲学,即由人们食生产和食生活的方式、过程、功能等结构组合而成的全部食事的总和。

2.饮食文化主要研究哪些内容?答:饮食文化是关于人类(或一个民族)在什么条件下吃、吃什么、怎么吃、吃了以后怎样等等的学问。

因而它便由食物原料(生产、开发、选择、分类等),加工技术和制作工艺,保藏、保鲜,饮食商业和服务,加工工具和饮食器具,以及有关习俗、制度、心理、思想等,形成了自己的特定领域。

对上述领域的具体研究,便分别形成了诸如原料学、烹饪工艺学及食疗保健、饮食思想、饮食考古、饮食商业和服务(行业发展、楼馆建设布局、饮食心理、公共关系、服务设施等)、饮食风格、饮食典籍和生物化学、营养学、储藏保鲜等科技。

3.如何理解孔子的“食不厌精,脍不厌细”?答:厌:满足;脍:细切的肉。

粮食舂得越精越好,肉切得越细越好。

形容食物要精制细做。

孔子的八字主张,是他就当时祭祀的一般原则而发的,因此只能放到他关于祭祀食物要求和祭祀饮食规矩的意见中去了解。

孔子主张祭祀之食,一要“洁”,二要“美”(视祭祀者条件而定),祭祀之心要“诚”,有了洁和诚,才符合祭义的“敬”字。

“精”“细”二字,要放到孔子的时代的生产力水平和生活条件才能得到正确的理解。

“精者,善米也”孔子主张的“精”是鉴于一般人常食粗砺的脱粟,主张祭祀应选用好于砺米的米。

“脍”是肉类切后生食的,为使生肉尽可能除腥味,就必须切的薄些,细些,味道才能更可口,也便于咀嚼和消化。

孔子的论述,正体现了他主张恪守祭礼食规以示敬、慎洁、卫生的完整思想和文明科学的进食原则。

4.中华民族饮食文化有哪五大特性?答:中华民族饮食文化的形态特征及其演变轨迹,若从纵横贯通的历史大时空来考察,则明显地存在着食物原料选择的广泛性,进食心理选择的丰富性,肴馔制作的灵活性,区域风格历史的延续性和各区域间文化交流的通融性等五大特性。

中国传统饮食文化有哪些“民以食为天”是中国自古以来的传统饮食文化!那么,中国传统饮食文化具体有哪些内涵呢?下面店铺整理了中国传统饮食文化的相关知识以供大家阅读。

中国传统饮食文化知识中国饮食文化突出养助益充的营卫论(素食为主,重视药膳和进补),并且讲究“色、香、味”俱全。

五味调和的境界说(风味鲜明,适口者珍,有“舌头菜”之誉)五味调和的美食观《黄帝内经》说:“天食人以五气,地食人以五味”,“谨和五味,骨正筋柔,气血以流,腠理以密。

如是则骨气以精,谨道如法,长有天命”。

味是饮食五味的泛称,和是饮食之美的最佳境界。

这种和,由调制而得,既能满足人的生理需要,又能满足人的心理需要,使身心需要能在五味调和中得到统一。

美食的调和,是对饮食性质、关系深刻认识的结果。

味是调和的基础。

阴阳平衡是人体健康的必要条件。

饮食五味的调和,以合乎时序为美食的一项原则。

中国烹饪科学依据调顺四时的原则,调和与配菜都讲究时令得当,应时而制作肴馔。

追求肴馔适口,应以适口者为珍。

奇正互变的烹调法(厨规为本,灵活变通),畅神怡情的美食观(文质彬彬,寓教于食)等4大属性,有着不同于海外各国饮食文化的天生丽质。

中国的饮食文化除了讲究菜肴的色彩搭配要明媚如画外,还要搭配用餐的氛围产生的一种情趣,它是中华民族的个性与传统,更是中华民族传统礼仪的凸现方式。

中国饮食文化直接影响到日本、蒙古、朝鲜、韩国、泰国、新加坡等国家,是东方饮食文化圈的轴心;与此同时,它还间接影响到欧洲、美洲、非洲和大洋洲,可以说中国的饮食无处不在。

中国饮食文化是一种高品位的悠久区域文化,是中华各族人民在几千年的生产和生活实践中,为我们积累下的属于我们炎黄子孙的宝贵物质及精神财富。

中国传统饮食发展历史1.最早的是有巢氏(旧石器时代):当时人们不懂人工取火和熟食。

饮食状况是茹毛饮血,不属于饮食文化。

2.燧人氏:钻木取火,从此熟食,进入石烹时代。

主要烹调方法:①炮,即钻火使果肉而燔之;②煲:用泥裹后烧;③用石臼盛水、食,用烧红的石子烫熟食物;④焙炒:把石片烧热,再把植物种子放在上面炒。

【1】第二章中国饮食文化的区域性【2】第一节中国饮食文化区位的历史考察【3】一、“饮食文化圈”的概念文化圈的概念首先由德国的人种学家格雷布纳提出,此后,在地理学、历史学、文化学、社会学、民俗学等学术领域被广泛认可与运用。

根据中国客观纯在的饮食文化的区域差异,用“饮食文化圈”的概念反映和表达中国饮食文化的区域性属性的特征,可以叫清楚地了解到不同民族、历史、地域、习俗在中国饮食文化形成过程中所起的重要作用。

由此可以看出具有相同饮食文化属性的人群所共同生息相存的自然和文化生态地理单元。

【4】二、中国饮食文化区位的类型按照赵荣光的观点,中国饮食文化从17——18世纪,形成了12各饮食文化圈。

分别是:1.东北饮食文化圈2.京津饮食文化圈3.黄河中游饮食文化圈4.黄河下游饮食文化圈5.长江中游饮食文化圈6.长江下游饮食文化圈7.中北饮食文化圈8.西北饮食文化圈9.西南饮食文化圈10.东南饮食文化圈11.青藏高原饮食文化圈12.素食文化圈【5】这种划分的依据是饮食文化在形成过程中的历史进程以及各区域饮食特征及习俗,但其中所牵涉到的因素多而且复杂。

从了解饮食文化知识的角度上说,划分中国饮食文化圈也是为了理解的方便。

【也有人认为中国饮食文化圈可以只分为6个区域,分别是:华北、华东、西南、中南和西北饮食文化区。

】【6】三、中国饮食文化区位形成的历史原因(一)地理环境、气候、物产等地域因素——所谓靠山吃山,靠水吃水(二)政治经济与饮食科技因素——经济的发展对饮食发展起着十分重要的作用。

(三)民族、信仰与饮食习俗因素——中国西部游牧民族文化区历史地形成了中北、西北、青藏高原彼此风格差异较大的三个饮食文化区位,其中除了历史地理气候等的影响之外,民族、信仰与饮食习俗也有很大关系。

比如:新疆的传统宗教是伊斯兰教,内蒙的宗教主流是萨满教,而青藏高原的宗教是佛教。

【7】第二节中国饮食文化区位的历史概况【8】一、东北饮食文化圈东北饮食文化圈包括今东三省和内蒙古自治区昭乌达、哲里木、呼伦贝尔三盟在内的一个饮食文化历史区域。

中国区域饮食文化圈

名称地区口味饮食习俗

东北地区饮食文化圈东北三省、内蒙古东部咸重、(葱蒜的)辛辣、

生食喜事炖菜,满族、蒙古族、鄂伦春族、朝鲜族常吃生肉、葱蒜、冻食、腌菜

中北地区饮食文化圈内蒙古咸重为主牧区爱咸食畜肉,热喝奶茶,

饮烈酒

西北地区饮食文化圈新疆以咸为主,辅以适当的

干辣(椒)和香辛料吃烤肉,佐以孜然、辛辣粉等调味品

黄河中游地区饮食文化圈陕西、山西、河南西部酸味、味稍重喜食面食

京津地区饮食文化圈北京、天津、河北北部以咸香为主,兼容八方

口味从皇宫御膳、贵族府宴到民间小吃形成层次性饮食文化

黄河下游地区饮食文化圈山东半岛、华北咸鲜味正,葱蒜辛辣鲁菜构成主体

长江中游地区饮食文化圈湖南、湖北酸辣和微辣喜食稻米、淡水水产

长江下游地区饮食文化圈安徽、江苏、浙江、上

海咸甜适中,清淡精致细腻,肉类菜肴名目繁

多。

擅长糕点小品

西南地区饮食文化圈四川、云南、贵州、广

西

麻辣、酸辣食料丰富,川菜成为主体

东南地区饮食文化圈广东、福建、海南清淡、咸鲜喜食稻米,尚茶饮,爱喝茶,

粤菜成为主体

青藏地区饮食文化圈西藏、青海咸重、酸辣、辛香主食料为糍粑、牛羊肉及各

种面食,喜食生冷。