色彩感知现象综述

- 格式:doc

- 大小:125.00 KB

- 文档页数:5

幼儿园五感体验:丰富多彩的水彩世界一、引言在幼儿园的教育活动中,五感的体验对幼儿的成长起着非常重要的作用。

而水彩画这一形式多样、丰富且具有启发性的艺术形式,为幼儿提供了一个多维度体验的机会。

在这篇文章中,我们将探讨幼儿园五感体验中的水彩世界,了解它对幼儿身心发展的重要性。

二、触摸:感受水彩色彩的柔和和变化1. 柔和的触感水彩颜料非常柔和,幼儿用手指触摸颜料,可以感受到它们的柔软和温润,让他们体会到色彩的温柔和柔和。

2. 变化的触感水彩颜料在纸上蔓延的变化,如同大自然流动的样态,让幼儿触摸到变幻莫测的色彩变化,有助于培养他们的观察力和想象力。

三、视觉:欣赏水彩世界的多彩之美1. 营造多彩的世界水彩画作品以其鲜艳多彩的色彩给人以最强烈的视觉冲击,像变幻的朦胧色彩让幼儿感受到视觉的愉悦,培养其对美的感知和欣赏能力。

2. 培养创造力观察大自然的色彩,幼儿可以通过绘画将自己的感觉表达出来,这有助于激发他们的想象力,培养其对视觉艺术的审美情趣。

四、听觉:水彩画带来的静谧与和谐1. 颜料融合的声音幼儿在水彩画时,可以听到颜料在纸上融合的声音,这种安静而和谐的声音有助于营造一个静心思考的空间,帮助幼儿培养耐心和专注力。

2. 颜料形成的音乐水彩画作品的绘画过程就像一场无声的音乐会,每一笔每一点都是音符,让幼儿在欣赏和创造的过程中,感受到看不见的音乐世界。

五、味觉:水彩画带来的创造欢乐1. 五彩的味道五颜六色的水彩颜料为幼儿带来了一种色彩的“味道”,在创作中,他们可以尽情享受色彩带来的愉悦和创造的快乐。

2. 色彩的味觉颜料的颜色也能引出幼儿的情感,有时会引起他们无法言喻的情感共鸣,这种无形的味觉体验也是水彩画带给他们的愉悦。

六、结语幼儿园五感体验中的水彩世界,以其形式的多样性和丰富性,为幼儿提供了一个多维度的创造空间。

培养了幼儿的观察力、想象力、耐心和专注力,提升了他们对美的感知和审美情趣。

希望通过水彩画这一艺术形式,能够给幼儿带来更多的快乐和美好的体验。

小学美术教育中的色彩感知培养研究近年来,随着教育改革的深入推进,小学美术教育也得到了更多的关注。

在小学美术教育中,色彩感知培养是一个重要的内容,它对于培养学生的审美能力和艺术修养具有重要作用。

本文将探讨小学美术教育中色彩感知培养的方法和策略,以期为小学美术教师提供一些有益的参考。

一、理论依据1. 色彩感知的重要性色彩是美术作品中最为直观和重要的因素之一。

良好的色彩感知能力有助于学生准确观察、分析和表达所见所感,提升学生对于色彩的敏感度和应用能力。

2. 儿童色彩感知的特点小学生的色彩感知能力与成人有所不同。

研究发现,小学生对于色彩的辨认常常比较直观和感性,对于冷暖、明暗等色彩因素的理解相对较浅。

因此,在小学美术教育中,应注重培养学生对于色彩的直观认知和感性体验。

二、培养色彩感知的方法和策略1. 视觉感知训练通过观察、分析和模仿色彩作品,培养学生对于色彩的敏锐感知能力。

可以安排一些视觉感知训练活动,如观察大师的色彩作品,进行色彩比较和分类等。

2. 艺术创作实践通过开展各种形式的艺术创作实践,培养学生对于色彩的应用能力。

可以设计任务,要求学生运用不同的色彩进行创作,激发学生的创造力和想象力。

3. 艺术欣赏教育通过艺术欣赏教育,引导学生感知、理解和赏析不同类型的色彩作品。

可以组织学生观看艺术展览,学习大师的绘画技法,提升对于色彩的艺术鉴赏水平。

4. 合作学习与互动交流通过合作学习和互动交流,促进学生之间的色彩感知互动。

可以组织学生合作完成一些色彩项目,如绘制大型拼贴画或合作完成一幅色彩丰富的壁画。

5. 多元化教学资源充分利用多种教学资源和工具,丰富色彩感知培养的方式。

可以利用色彩软件、教学影片、幻灯片等多媒体工具,展示丰富的色彩作品,激发学生的学习兴趣。

三、评价与展望在小学美术教育中,评价是促进色彩感知培养的重要手段。

可以通过作品评比、观察记录、个性化评价等方式,对学生的色彩感知能力进行评价,并及时给予个性化的指导和提升。

五种生活中的色彩的视知觉现象一、红色1. 红色在生活中是一种常见的颜色,不仅代表了热烈、喜悦,也具有暖暖的感觉。

在视知觉上,红色是一种引人注目的颜色,往往会让人产生亢奋的心情。

比如在餐厅或者食品包装上使用红色,可以刺激食欲,增加食物的吸引力。

二、蓝色2. 蓝色是一种比较冷静、清新的颜色,在视知觉上给人一种宁静、舒适的感觉。

在家居装饰中,蓝色被广泛运用于卧室或书房,能够带来轻松的氛围,有利于放松身心,提高睡眠质量。

三、黄色3. 黄色是一种让人感到愉悦、温暖的颜色,在视知觉上能够给人带来明亮、活泼的感觉。

比如在一些商业活动或者促销中使用黄色,能够吸引顾客的注意力,增加购买欲望,起到促销的作用。

四、绿色4. 绿色是大自然的代表颜色,给人一种生机勃勃、清新自然的感觉。

在日常生活中,绿色被广泛应用在环保、健康食品等领域,能够传达健康、自然的信息,引发人们的共鸣。

五、紫色5. 紫色是一种神秘、高贵的颜色,给人一种神秘、深邃的感觉。

在视知觉上,紫色能够让人感到神秘、高贵,在一些高端品牌或者奢侈品上广泛运用,增加产品的高端感和奢华感。

总结回顾:在生活中,色彩的视知觉现象对人类有着重要的影响。

红色、蓝色、黄色、绿色和紫色分别代表不同的情感和氛围,在不同场合能够产生不同的效果。

色彩的运用不仅可以美化环境,还能够影响人的情绪和行为,因此在设计、营销、心理治疗等领域都有着重要的应用。

个人观点:色彩在生活中扮演着重要的角色,我们可以通过合理运用色彩来改善生活,提高生活质量。

同时也需要注意不同人对色彩的感受可能不同,要根据实际情况来灵活运用色彩。

在现代社会,色彩的应用已经不仅仅局限于个人生活中,它在商业、医疗、教育等领域也发挥着重要作用。

色彩对人的视知觉是一种强烈的刺激,能够直接影响人的心理和情绪状态,因此在不同的领域中有着各种不同的运用。

在商业领域,色彩被广泛运用于品牌营销和产品包装中。

不同的色彩能够带来不同的情感体验,比如红色代表着热烈和激情,黄色代表快乐和活力,蓝色代表冷静和宁静等。

得分:_______摘要:色彩是自然界客观存在的一种物理现象,色彩视觉是受大脑支配的认识和辨别颜色的感觉机能。

光源、呈现颜色的物体、正常视觉系统是产生色彩视觉的三要素。

对于色彩视觉的分析与研究产生了许多理论和成果。

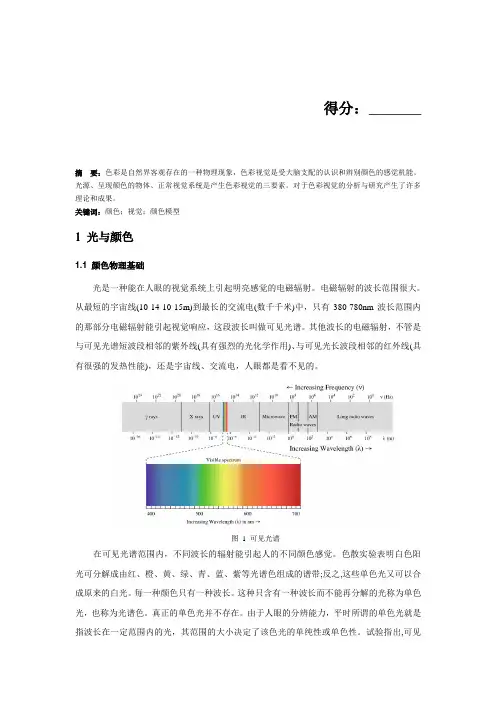

关键词:颜色;视觉;颜色模型1 光与颜色1.1 颜色物理基础光是一种能在人眼的视觉系统上引起明亮感觉的电磁辐射。

电磁辐射的波长范围很大。

从最短的宇宙线(10-14-10-15m)到最长的交流电(数千千米)中,只有380-780nm波长范围内的那部分电磁辐射能引起视觉响应,这段波长叫做可见光谱。

其他波长的电磁辐射,不管是与可见光谱短波段相邻的紫外线(具有强烈的光化学作用)、与可见光长波段相邻的红外线(具有很强的发热性能),还是宇宙线、交流电,人眼都是看不见的。

图 1 可见光谱在可见光谱范围内,不同波长的辐射能引起人的不同颜色感觉。

色散实验表明白色阳光可分解成由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等光谱色组成的谱带;反之,这些单色光又可以合成原来的白光。

每一种颜色只有一种波长。

这种只含有一种波长而不能再分解的光称为单色光,也称为光谱色。

真正的单色光并不存在。

由于人眼的分辨能力,平时所谓的单色光就是指波长在一定范围内的光,其范围的大小决定了该色光的单纯性或单色性。

试验指出,可见光区除了572、503和478 nm这三个光谱点不受光强变化的影响外,其它各波长的单色光颜色感觉都会随光强度的不同而变化[1]。

大自然中的太阳光、火光以及人造光源日光灯等发出的光都是复合光。

这是由不同波长的单色光组合而成的混色光。

复色光的不同波长辐射的相对功率分布决定了人们对它的颜色感觉。

所以,一定组分的复色光对应一种确定的颜色。

1.2 颜色名词用语言描述一个颜色、在互联网上传递一个颜色、用数学方法换算一个颜色都涉及到颜色属性的应用,颜色属性是人眼对于视觉光谱响应的语言描述或量化的数据描述,定位一个具体的颜色需要三个属性:描述色相的属性、描述彩色强度的属性和描述颜色明暗的属性[2]。

第一章颜色词相关研究综述有关色彩感知及颜色范畴的探索历史悠久,与之相关的哲学思辨解释可追溯至古希腊时代.斯多葛哲学家曾指出,“色彩是物质最初的现象形式"(转引自叶军)。

柏拉图认为人类色彩感知过程需具备三项基本条件光源反光物体具有接受反光功能的眼目。

他进一步指出:“白的东西导致眼的开放,黑的东西导致眼的收缩。

”亚里士多德则注重色彩成分的类型学研究。

在他看来,色彩类属可划分为两类:简单色彩和复合色彩。

简单色彩通过“黑白”两种颜色搭配调和而成.复合色彩是简单色彩通过进一步复合、衍生而来的产物。

这些有关色彩感知的哲学意义的见解,为后来学界的研究及新兴理论学派的创立奠定了哲学基础.德国文学家歌德继承亚里士多德传统,在其《色彩原理》一书中,从色彩美学角度入手,研究不同色调与情感变化之间的关系。

他将全部色彩概括为三类:一是“属于眼睛”的色,称为生理学色;二是“属于各种物质"的色,命名为化学色;三是介于两者之间的“通过镜片、棱镜等媒介手段所看到的色",是为物理学色.17世纪英国科学家牛顿(1666)开始了真正具有科学意义的色彩研究。

他借助三棱镜对色彩属性进行了物理光学实验,分离出光谱七色:红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,并揭开了物质的颜色之谜,即物质的色彩是不同颜色的光在物体上有不同的反射率和折射率造成的.自此,牛顿的色彩光学理论替代了传统的哲学思辨式推论,丰富了色彩认识论,使色彩研究走上了科学发展之路。

此后,色彩感知与色彩表达之间的关系问题一直是学界关注的焦点,有关色彩概念的语言表达-颜色词的研究从人类学、民族学、认知心理学和语言学等领域相继展开,研究内容涉及颜色词的习得顺序、特性、指称内容、语义结构、联想意义等,相关论著频出。

据Maclaury (1997)统计,自,158年以来,关于颜色词的研究论著超过3000部,仅1970年至1990年20年间关于颜色范畴化的研究著述超过200余种.这些研究加深了人们对颜色词汇系统的理解,也为颜色词的进一步研究提供了可资借鉴的理论前提和基础。

色彩的知觉和情感色彩在心理上的反应着重在知觉与悄感方面。

一、色彩的知觉一切色彩,不但各自具有它独特的性格,而且还因各种色彩之间的相互关系而产生另一种性格。

前者是色彩的个性,后者是色彩的相关性。

个性是指某一色彩单独所给人的感觉,是新鲜还是混浊,是明快还是暗淡,是寒冷还是温暖,等等。

相关性是指一个色彩和其他色彩相比较,是比较新鲜、明快,还是比较混浊、暗淡等,以及这些色彩打动和影响知觉的程度。

色彩在人的知觉中可产生前进与后退的感觉。

这种进退感是通过眼睛和大脑进行比较、对比而得到的感知。

一种有色彩的前进与后退,可根据与无彩色、黑色、口色、灰色的对比关系来决定,也可根据与一种或多种其他色彩的对比关系来决定。

例如,一块深蓝色,以浅色作底色,就显得突出、前抢;若在深色底上, 就显得模糊、后退。

一块黃色,以白色作底,对比减弱,显得不突出;而以黑色作底,就显得明亮、易见度高,有明显的前进感。

黑色底上同时画两个红、蓝色圆,红色就显得明亮、有近感,而蓝色就正好相反。

一般来说,暖色比冷色有前进感.有彩色比无彩色有前进感;从明度来看,背景暗时,明色有前进感,深色有后退感:从纯度来看,纯度高的色彩比纯度低的色彩有前进感。

色彩在人的知觉中还可产生膨胀与收缩的感觉。

在一张白底上画一个黑圆和在一张黑底上画同样大小的一个白圆,相比较,给人的感觉白色网要大一些,而黑色圆要相对小一些。

凡是暖色,都具有膨胀和发扬的感觉.凡是冷色,都具有收缩和沉着的感觉。

山此,我们将看起来比实际显得大的色称为膨胀色,将看起来比实际显得小的色称为收缩色。

二、色彩的情感(-)色彩与情感在许多情况下,不同的色彩会给人以不同的感受和联想。

人们把这种对色彩感觉所引起的情感变化和联想称为“色彩的情感”,并利用色彩的这一特性来表达感情,制造气氛,等等。

人们对色彩的反应,以及由此所唤起的各种情绪、情感的原巾,极其复杂,但基本上可以从以下三个方面来探求:生理方面、心理方面和文化面面。

美术创作用色彩感知表达内心的情感色彩在美术创作中具有重要的作用,不仅仅是一种视觉感受,更是艺术家表达内心情感的重要手段。

通过运用色彩,艺术家能够准确地传递情感和思想,创造出令人共鸣的艺术作品。

本文将探讨色彩在美术创作中的感知和表达内心情感的重要性。

一、色彩感知的重要性色彩是人类感知世界的一种基本要素,我们通过眼睛感知并解读色彩,从而对周围的环境和事物产生感情和记忆。

在美术创作中,艺术家通过运用不同的色彩组合和对比,营造出一种特定的氛围和情绪,引导观众对作品产生共鸣。

例如,红色通常代表热情和力量,蓝色则常常表达出冷静和安宁的情感。

感知色彩,可以让人们更深入地理解和欣赏艺术作品,从而使艺术作品产生更深远的影响。

二、色彩表达内心情感的方法1. 色彩的明暗变化光线的明暗可以改变色彩的光泽和饱和度,进而对人的感觉产生巨大的影响。

在美术创作中,艺术家可以通过灯光的设置和对色彩明暗的调整,传达作品中所要表达的情感。

例如,用明亮的色彩来表现欢愉和活力,而将色彩暗淡则可以传递出沉重和忧伤的情感。

2. 色彩的对比色彩的对比是美术创作中常用的手法,通过在作品中使用对比鲜明的色彩,艺术家可以强化表现内心情感的效果。

例如,将冷色调与暖色调相对比,可以凸显作品中所要表达的矛盾和冲突,增加艺术作品的张力和表现力。

3. 色彩的温度色彩的温度也是表达情感的重要元素。

冷色调(如蓝色和绿色)通常会给人一种冷静和平静的感觉,而暖色调(如红色和橙色)则会让人感到温暖和活力。

艺术家可以通过运用不同温度的色彩来传递内心情感,使观众更加深入地感受作品所传递的情绪和情感。

三、色彩感知与观众的互动艺术作品需要观众的参与和理解才能发挥最大的效果。

色彩感知作为艺术作品的一种表现手段,与观众的互动密切相关。

通过观察、思考和感受作品所传达的色彩情感,观众可以从中获得共鸣和启示。

艺术家也可以通过色彩的运用,引导观众对作品产生特定的情感体验,从而达到与观众情感共鸣的目的。

视觉心理学研究中的色彩感知色彩是人类视觉中最重要的一部分,是我们感知外界事物的关键之一。

在视觉心理学中,对色彩感知的研究已经逐渐成为一个重要的领域。

本文将从以下五个方面探讨视觉心理学研究中的色彩感知。

一、色彩是如何被感知的人类的视网膜中有许多种类的神经细胞,其中包括官能细胞和非官能细胞。

其中的官能细胞只能感知某一种颜色,而非官能细胞则可以感知多种颜色。

而当这些细胞接收到外界的光线时,会像一个将颜色分割在不同范围的谱仪一样,按照不同的波长进行反应。

这种反应被称为“对比感知”,是人们感知色彩的基础。

二、色彩对人类行为的影响色彩对人们的行为有着很大的影响,这是视觉心理学中的一个重要研究领域。

例如,黄色会让人们更具创造性、善于思考,而红色则会让人更具冲动性和自信心。

因此,在设计广告和品牌形象时,根据不同颜色对人们的心理影响来选择不同的色彩,可以更加有效地营销。

三、色彩对情绪的影响色彩不仅能影响人的行为,还会在某种程度上影响人的情绪和心理健康。

例如,某些颜色会让人感到舒适和放松,例如淡蓝色和淡绿色,而红色和橙色则会使人感到兴奋。

在治疗情绪障碍和进行心理疗法时,选择合适的色彩矫正诱导感知,可以帮助人们平衡情绪和稳定心理。

四、发展过程中的色彩感知在视觉心理学中,色彩矫正诱导方面也研究了儿童在他们的年龄和发展阶段中对色彩的感知和理解。

研究表明,儿童在5-6岁时能够开始区分颜色,到了8-10岁时,他们才能正确理解色彩的命名与意义。

然而,儿童对颜色的感知和理解受许多因素的影响,例如文化背景、语言和教育等。

五、色彩失真问题色彩失真是人们视觉中的一种现象,例如色盲和色弱等情况,这些失真会影响人们对色彩的感知。

这种失真的原因可以是遗传因素、眼部疾病或药物的副作用等。

虽然这些问题对于大多数人不会产生严重的影响,但对于相关专业人士来说,就需要具备相关知识和技能以保证工作能做到更好。

总之,色彩对人们生活中的各个方面都有着重要的影响。

色彩视觉感知与色彩应用研究在我们日常生活中,色彩是无处不在的。

色彩不仅仅是视觉上的表现,更是一种感知和情感的表达。

色彩视觉感知与色彩应用一直是人类关注的话题,因此在各个领域都有着广泛的研究和应用。

本文将围绕色彩视觉感知和色彩应用展开讨论。

一、色彩视觉感知色彩的视觉感知是基于人类眼睛对光线的敏感度而产生的。

人眼的敏感度是受到光的波长影响的,不同的波长会产生不同的颜色感受。

其中,红、绿、蓝是人类视觉系统中的三个基本色,它们可以通过不同的比例组合成所有的颜色。

此外,还有一些中性色,如白、黑、灰等。

人的眼睛对色彩的感知不仅仅是单纯的物理现象,还受到生理、心理等方面的影响。

生理上,人的年龄、性别和健康状况都会对色彩感知产生影响。

比如,年龄大的人对颜色的敏感度会下降,眼部疾病或视力问题也会影响色彩感知。

心理上,人们的文化、习惯、经验、情感等都会影响色彩的感知和理解。

二、色彩应用研究色彩应用涉及到各种领域,如设计、建筑、服装、艺术、医疗、心理学等。

下面我们将围绕不同领域的色彩应用进行探讨。

2.1 设计领域在设计领域,色彩是一种重要的设计元素。

良好的色彩应用可以增强视觉效果,引导人们的注意力,产生情感共鸣等。

设计师需要考虑色彩的选择,搭配和运用,以达到最佳的视觉效果。

比如,在网页设计中,良好的配色方案可以提高用户的满意度和使用体验。

在产品设计中,色彩可以与产品的品牌形象相结合,增强其辨识度和记忆性。

2.2 建筑领域色彩在建筑设计中也起着重要的作用。

不同的色彩可以表达不同的情感和氛围,影响人们的心理感受。

在建筑外观设计中,适当地运用色彩可以为建筑增加美感和亮点。

在室内设计中,颜色的选择要考虑到光线、空间大小、使用者的心理需求等多方面的因素。

比如,黄色和绿色可以提高人的活力和情绪,适合用于办公室或儿童房的色彩搭配。

2.3 服装领域在服装领域,色彩是一种重要的表达方式。

服装颜色的选择和搭配可以表达服装的款式、品牌、风格和设计理念。

艺术学实验报告色彩对人视觉感知的影响艺术学实验报告:色彩对人视觉感知的影响为了探究色彩对人类视觉感知的影响,我们进行了一项实验。

通过研究和分析不同色彩在艺术作品中的运用,我们希望可以深入了解色彩对人的视觉体验的重要性。

以下是实验过程和结果的详细报告:1. 实验目的本实验旨在探究色彩在艺术作品中对人视觉感知的影响,包括情绪、视觉效果和注意力的吸引力等方面。

通过实验结果,我们希望揭示色彩在视觉艺术中的重要性,并为艺术创作提供一定的参考依据。

2. 实验设计与方法(这部分可以根据实际情况进行具体描述,包括实验所用的艺术作品、实验组和对照组的设置、实验材料和工具的使用等等。

)3. 实验结果与分析根据实验结果的统计和分析,我们发现不同的色彩确实对人的视觉感知产生了重要的影响。

具体来说:(这部分可以根据实验结果进行描述和分析,可以包括对各种色彩的具体讨论,如红色的激情与活力、蓝色的冷静与宁静等等,也可以对不同色彩在作品中的运用效果进行比较和探讨。

可以结合具体的实验数据或观察结果进行论述。

)4. 实验结论通过本次实验我们可以得出以下结论:(这部分可以简要总结实验结果,对色彩在艺术作品中的作用进行总结,并提出一定的结论或建议。

)5. 实验局限性与展望在本次实验中,我们也意识到实验设计和执行过程中存在一些局限性。

例如,我们可以进一步扩大样本量,涵盖更多不同的人群,来进一步验证实验结果的普遍性。

未来,我们还可以探究其他关于色彩对人视觉感知的影响因素,如光照条件、背景环境等等,以获得更全面的研究结果。

6. 参考文献为了保证实验的科学性和可靠性,我们在实验过程中参考了以下文献:(根据实际情况列举参考文献,可以按照学术规范进行格式的书写)总结:通过本次实验,我们得出了色彩对人视觉感知的影响是不可忽视的。

艺术作品中的色彩应用可以引起人们不同的情绪和视觉感受,因此在艺术创作中,我们需要注意色彩的搭配和运用。

此次实验为艺术学的研究提供了一定的依据,同时也为色彩在其他领域的应用提供了启示。

色彩感知现象综述网络09-02 武志伟 200958080220 摘要:色彩是光源的可见光谱中不同波长的光波作用在不同的物体上,在人眼中引起的不同视觉反映。

大量的事实说明,色彩在其物理性质存在的同时,也具备表达情感、影响人们心理活动的功能,有着传达信息、感染情绪、唤起记忆、产生联想、象征事物和导致行为多种意义。

关键字:色彩,视觉反映,表达情感,影响,心理一.色彩的概念及构成色彩是光源的可见光谱中不同波长的光波作用在不同的物体上,在人眼中引起的不同视觉反映。

色彩来源于光的照射,也就是说没有光就没有色彩,光是人们感知色彩存在的必要条件。

红、黄、蓝三色可以调配衍变出其他各种色彩,而其他色彩无法调出它们故称三原色,又称三元色。

色光的三原色是红、绿、蓝紫,色料的三原色是品红、柠檬黄、湖蓝。

色彩的三属性(也称三要素)是指色彩具有的色相、明度、纯度三种性质。

色相指各种色彩的相貌,也就是色彩的色调倾向。

我们以红、橙、黄、绿、蓝、紫6色作为基本色相。

或根据不同的研究体系,以更多些的10色、12色、24色甚至100色的连续色相环来表示。

明度指色彩的明亮程度。

色彩的明度,和物体表面色光的反射率有关。

物体表面的光反射率越大,对视觉刺激的程度就越大,看上去就越亮,这一颜色的明度就越高。

黑白之间不同程度的明暗强度划分,称为明暗阶度。

纯度指颜色的纯净和鲜艳程度,又称彩度、艳度。

色相除了拥有各自的最高纯度外,它们之间也有纯度高低之分,通常可以通过一个水平的直线纯度色阶表确定一种色相的纯度量的变化。

二.色彩的构成规律我们平常看到的色彩,一般来讲都不是孤立存在的,所谓色彩的对比,就是指某一色彩,因受到周围色彩的影响,产生了与该色彩单独存在时不一样的视觉效果。

色彩对比有两种情况,一种是同时对比,一种是连续对比。

对比的错视现象(如下图所示):色相对比指由于色彩的色相不同而形成的色彩对比。

这种色彩的构成方法,取决于色彩在色彩体系中的位置(指色相环上的位置),它们相隔的距离越大,对比效果越强,色距越小,色彩的对比效果就越弱。

简述人眼色彩感知的基本机制和原理人眼色彩感知的基本机制和原理可以概括为以下几个方面:1. 光的性质:光是一种电磁波,其波长决定了人眼能够感知到的光的颜色。

不同波长的光在人眼中激发不同的感觉,最终通过眼睛和大脑协同工作,我们才能辨别出不同的颜色。

2. 眼睛的结构:人眼主要由角膜、瞳孔、晶状体、视网膜和视神经组成。

当光线通过角膜和瞳孔进入眼睛时,瞳孔会根据光的强弱和颜色的不同而调整大小。

进入眼睛的光线经过晶状体的折射后,会聚于视网膜上,形成一个倒置的图像。

3. 视网膜的作用:视网膜是眼睛内的感光器官,其中包含着视觉细胞,即色素细胞和视锥细胞。

其中色素细胞负责感知黑白灰度,而视锥细胞则负责感知色彩。

视锥细胞主要分为三种类型,分别对应不同的颜色——红、绿和蓝。

这三种颜色被认为是构成我们所看到的世界的基本色彩。

4. 视锥细胞的工作原理:视锥细胞中的特殊色素会吸收光线中的不同波长,然后产生相应的电信号。

红色视锥细胞主要吸收长波长的光,绿色视锥细胞主要吸收中波长的光,而蓝色视锥细胞主要吸收短波长的光。

这些电信号随后通过视神经传递到大脑的视觉中枢,即视觉皮层。

在视觉皮层中,这些信号会被进一步处理和解释,从而形成我们所看到的图像和颜色。

5. 影响因素:除了视锥细胞外,视网膜中还存在着另一种特殊细胞,称为视杆细胞。

视杆细胞对光的强度非常敏感,负责我们在昏暗环境下的视觉。

然而,视杆细胞并不对颜色敏感,只能感知到黑白和灰度的信息。

此外,光的强度和波长也会影响我们对颜色的感知。

在强光下,我们对颜色的感知会变得更加鲜明和饱满。

而在暗光环境下,视杆细胞的活动增加,我们对颜色的感知会变得模糊和暗淡。

总的来说,人眼的色彩感知能力是一个复杂而精细的过程,涉及到多种细胞和神经信号的相互作用。

通过视锥细胞对光的吸收和解释,以及大脑对信号的进一步处理,我们才能够看到丰富多彩的世界。

然而,我们的颜色感知也受到个体差异和环境因素的影响,这使得每个人对颜色的感知都有所不同。

色彩感知现象综述摘要:我们生活在一个色彩纷呈的世界中,每天都被各种各样的色彩包围着。

尽管我们看到的视觉效果是真实的,并没有欺骗的成分,但它的性质类似魔术表演。

探索色彩现象的实验像一种特殊而朴实的魔术。

谜底就摆在眼前,它并不依靠藏匿真相来欺骗眼睛,恰恰相反.它所创造的假象借助于观察者的想象力,让人能真实地感受到现实世界与人为虚构的关联,帮助我们看清现实的主观构造。

关键词色彩感知联想心理正文1.色彩心理及联想色彩的直接性心理效应来自色彩的物理光刺激,对人的生理发生直接界的影响。

心学家发现,在红色环境中,人的脉搏会加快,血压也有所升高,情绪有所升高而处在蓝色环境中,脉搏会减缓,情绪也较沉静。

有的科学家发现,颜色能影脑电波,红色的反应是警觉,对蓝色的反应是放松。

冷色与暖色是依据心理错对色彩的物理性分类,对于颜色的物质性印象,大致由冷暖两个色系产生。

红黄色的光本身有暖和感,照射到任何色都会有暖和感。

紫蓝绿色光有寒冷的感觉,夏日我们关掉白炽灯,打开荧光灯,就会有一种凉爽的感觉,颜料也是一样,如在冷饮的包装上使用冷色调,视觉上会引起人们对这些食物冰冷的感觉;冬日把窗帘换成暖色,就会增加室内的暖和感。

以上的冷暖感觉并非来自物理上的真实温度,而是与我们的视觉经验和心理联想有关。

冷色与暖色还会带来一些其它感受,重量感、湿度感等,比方说,暖色偏重,冷色偏轻;暖色有密度的感觉,冷色有稀薄的感;两者相比,冷色有透明感,暖色透明感较弱;冷色显得湿润,暖色显得干燥;冷色有退远的感觉,暖色有迫切感,这些感觉是受我们心理作用而产生的主观印象,属于一种心理错觉。

2.色彩三要素2.1色相:指色彩的相貌,是区别色彩种类的名称。

指不同波长的光给人的不同的色彩感受。

红、橙、黄、绿、蓝、紫等每个字都代表一类具体的色相,它们之间的差别属于色相差别。

在应用色彩理论中,通常用色环来表示色彩系列。

处于可见光谱的两个极端红色与紫色在色环上联结起来,使色相系列呈循环的秩序。

最简单的色环由光谱上的6个色相环绕而成。

如果在这6色相之间增加一个过渡色相,这样就在红与橙之间增加了红橙色;红与紫之间增加了紫红色,以次类推,还可以增加黄橙、黄绿、蓝绿、蓝紫各色,构成了12色环,12色相是很容易分清的色相。

如果在12色相间再增加一个过渡色相,如在黄绿与黄之间增加一个绿味黄在黄绿与绿之间增加一个黄味绿,以此类推,就会组成一个24色的色相环。

24色相环更加微妙柔和。

色相涉及的是色彩“质”方面的特征。

2.2 明度:明度指色彩的明暗程度,任何色彩都有自己的明暗特征。

从光谱上可以看到最明亮的颜色是黄色,处于光谱的中心位置。

最暗的是紫色,处于光谱的边缘。

一个物体表面的光反射率越大,对视觉的刺激的程度越大,看上去就越亮,这一颜色的明度就越高。

因此明度表示颜色的明暗特征。

明不可以说是色彩的骨架,对色彩的结构起着关键性的作用。

明度在色彩三要素中可以不依赖于其他性质而单独存在,任何色彩都可以还原成明度关系来考虑,例如黑白摄影及素描都体现的是明度关系,明度适于表现物体的立体感和空间感。

黑白之间可以形成许多明度台阶,人的最大明度层次辨别能力可达200个台阶左右,普通使用的明度标准大都为9级左右。

2.3 纯度:指色彩的鲜艳度。

从科学的角度看,一种颜色的鲜艳度取决于这一色相发射光的单一程度。

人眼能辨别的有单色光特征的色,都具有一定的鲜艳度。

不同的色相不仅明度不同,纯度也不相同。

例如颜料中的红色是纯度最高的色相,橙、黄、紫等色在颜料中度也较高,蓝绿色在颜料中是纯度最低的色相。

在日常的视觉范围内,眼睛看到的色彩绝大多数是含灰的色,也就是不饱和的色。

有了纯度的变化,才使世界上有如此丰富的色彩。

同一色相即使纯度发生了细微的变化,也会带来色彩性格的变化3.色彩对比3.1同时对比与连续对比当两种或两种以上颜色同时并放在一起,双方都会把对方推向自己的补色。

如:红和绿放在一起,红的更红,绿的更绿;黑和白方在一起,黑的更黑,白的更白,这种现象属于色彩的同时对比。

色相对比、纯度对比、明度对比都属于同时对比整体中的各个部分。

连续对比现象与同时对比现象都是视觉生理条件的作用所造成的,它们出于一个原因,但发生在不同的时间条件。

同时对比主要指的是同一时间下颜色的对比效果,连续对比指的是不同时间的条件下,或者说在时间运动的过程中,不同颜色刺激之间的对比。

如:当我们长久的注视一块红颜色之后,看到周围的东西发绿;当我们在暖色光的环境适应后,突然来到正常光线下,会觉得颜色发冷。

这种视觉残像属于色彩的连续对比现象。

掌握色彩的连续对的规律,可以使设计师利用它加强视觉传达的印象或用于减轻紧张工作造成的视觉疲劳。

3.2色相对比不同颜色并置,在比较中呈现色相的差异,称为色相对比。

如:湖蓝与钴蓝比较就觉得湖蓝带绿味,钴蓝带紫味,在对比中,这两种颜色的特征更明确了。

色相对比中包括:①原色对比:红黄蓝三原色是色环上最极端的三个颜色,表现了最强烈的色相气质,它们之间的对比属于最强的色相对比。

如用原色来控制色彩,会使人感到一种极强烈的色彩冲突。

如各国都选用原色来作为国旗的色彩;京剧脸谱也使用强烈的三原色突出人物的特征等。

②间色对比:橙色、绿色、紫色为原色相混所得的间色,色相对比略显柔和,自然界中的植物的色彩呈间色为多,如:果实的黄橙色、紫色的花朵、绿与橙、绿与紫这样的对比都是活泼鲜明具天然美的配色。

③补色对比:在色环直径两端的色为补色。

确定两种颜色是否为互补关系,最好的方法是将它们相混,看是否能产生中性灰色,如达不到就要对色相成分进行调整才能找到准确的补色。

一对补色并置在一起,可以使对方的色彩更鲜明。

最典型的补色对是红和绿、黄和紫、蓝与橙。

黄紫色对由于明暗对比强烈,色彩个性悬殊,是补色中最突出的一对,蓝橙色对明暗对比居中,冷暖对比最强活跃而生动,红绿色对,明度接近,冷暖对比居中,因而相互强调的作用非常明显。

补色对比的对立性促使对立双方的色相更加鲜明。

④邻近色相对比:在色环上顺序相邻的基础色相,如红与橙、黄与绿、橙与黄这样的色并置的关系称邻近色相对比。

属于色相弱对比范畴。

它最大的特征是其明显的统一调性,在统一中不失对比的变化。

⑤色相对比:称为类似色相对比,是最弱的色相对比效果。

常用于突出某一色相的色调,注重色相的微妙变化。

⑥冷暖体系与对比:我们对一部分色彩产生暖和的感觉,一部分产生寒冷的感觉。

从色环上看,有寒冷印象的有蓝绿至蓝紫的色,其中蓝色是最冷的颜色;有暖和印象的是红紫到黄的色,其中红橙是最暖的色。

从视觉上,冷暖对比产生美妙、生动、活泼的色彩感觉。

冷色和暖色能产生空间效果,暖色有前进感和扩张感,冷色有后退感和收缩感,在艺术表现中,冷暖色都又丰富的精神内涵。

3.3纯度对比一个鲜艳的红和一个含灰的红相比较,能感觉出它们在鲜浊上的差异,这种色彩性质上的比较,称为纯度比较。

纯度对比可以体现同一色相不同纯度的对比中,也可体现在不同的色相对比中,纯红与纯绿相比,红色的鲜艳度更高;纯黄与黄绿相比,黄色的鲜艳度更高。

可以通过2个方法降低饱和色相的纯度:①混入无彩色黑白灰②混入该色的补色。

在改变一个色彩的纯度过程中无论加白、加灰还是加黑,都会在不同程度上使色彩的色相及冷暖倾向发生变化。

一般来说,冷色有些变暖,暖色有些变冷。

将一个饱和度很高的色相按一定比例不断往里增加和它明度相等的灰色,直至变成完全的中性灰,就可以获得一个完整的纯度色阶。

利用这一色阶,可以获得纯度的强中弱各种各种对比效果。

位于纯度色阶两端的饱和色或近似饱和的色与中性灰色或近似中性灰色相比较,产生纯度强对比;在色阶上间隔大约3-5个等级的对比属纯度中间对比;间隔只有1-2个属纯度弱对比。

现实中的自然色彩和应用色彩大都为不同程度含灰的非饱和色,而每一色相在色相上的微妙变化都会使一个色彩产生新的相貌和情调。

4、明度对比每一种色彩都有自己的明度特征。

饱和的黄和紫比较,除去它们的色相不同以外,还会感觉有明暗的差异,这就是色彩的明度对比。

明度对比与其它两种要素的对比一样,大体上划分为三种对比关系。

与孟赛尔色立体的明度色阶表作为划分等级的参照标准。

该表从黑至白共有11个等级,凡颜色明度差在3个级数之内的为明度弱对比,在3-5个级数差之内的为明度中间对比,在5度以上的,为明度强对比。

色彩的认识度主要取决于形状与周围色彩的关系,特别是它们之间的明度对比关系。

明度对比强,色彩的认识度就高,图形也就越清楚。

色彩的认识度向我们提供了一个有基本意义的规律:在色彩构图中,突出形态主要靠明度对比。

因此要想使一个色彩的形态产生有力的影响,必须使它和周围的色彩有强的明度差。

反过来说,要想削弱一个形态的影响,就应该缩小它和背景的明度差。

这些例子都说明明度对比对视觉形态的作用。

为了掌握色彩的认识度,需要有辨别色彩明度的能力。

识别有彩色的明度比识别无彩色的明度的黑白灰层次困难的多。

通过对色彩认识度的分析,我们发现,人的视觉对于明暗对比使极其敏感的,当画面出现强度对比时,引人注目的明暗对比会分散视觉对其他色彩效果的注意力,等于减弱了色彩其它性质的力量。

正是这个原因,使得一切色彩效果都与控制色彩的明度有关。

明度对颜色的同时对比也有着影响,当我们需要强调颜色的同时对比时,应尽量抑制明度的对比,当想减弱颜色的同时对比时,应加大明度的对比。

在色彩的空间混合中,色点在保持一定的面积的情况下,弱对比会使色点形状模糊起来,易于发生色的视觉混合,色相对比强烈,而明度接近,整体的效果也会融为一体,反之,形状部分就会突出。

如果我们从明度、冷暖性质对色彩的空间效果进行分析,明度高、暖和的颜色向前迫近,明度低、寒冷的颜色向后退。

明度的对比和冷暖的对比会产生色彩的空间效果。

结论我们对色彩的感知在自然中,生活中慢慢体现出来,事物万千色彩,色彩无处不在,通过对色彩感知的学习,我们可以更好地运用色彩,创造积极愉悦的心情。

参考文献[1]周翊,《色彩感知学》[M].吉林出版集团,吉林美术出版社,2011[2](美)保罗.芝兰斯基,玛丽.帕特.费希尔,《色彩概论》[M].上海人民出版社,2004[3]高敏,色彩[M].重庆西南师范大学出版社,1997.7[4]朱小军,常利群.《色彩构成》[M].天津大学出版社,2010[5]蒋纯利,《色彩感知》[M].人民美术出版社。