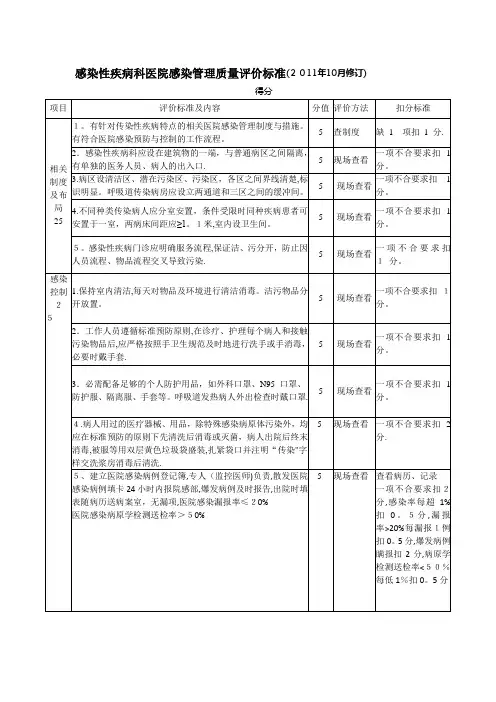

感染性疾病科标准解读

- 格式:ppt

- 大小:290.50 KB

- 文档页数:8

最新感染性疾病科建设规范感染性疾病科作为一门专业医学科目,旨在研究和治疗各类感染性疾病,是医疗机构中重要的科室之一。

为了提高感染性疾病科的医疗水平和服务质量,制定并实施科学规范的建设标准是至关重要的。

以下是最新感染性疾病科建设规范的详细内容。

一、科室设立和功能布局科室应设立在医院的合适位置,确保与其他科室之间的交流便捷,并与临床微生物实验室、医院感染控制科以及其他相关科室形成紧密合作关系。

科室内部应根据不同工作需求进行科室布局,包括诊室、病房、护理站和医护人员工作区等。

二、人员配置和培训要求科室应具备合适的医护人员配置,包括感染性疾病学专家、住院医师、护士和其他相关人员。

医务人员应具备相关专业知识和技能,并定期进行专业培训,以及参与国内外各类学术交流。

此外,还应有感染性疾病科的科研团队,以推动科学研究和学术发展。

三、设备设施建设科室应配备先进的医疗设备和工具,确保临床诊断和治疗的准确性和有效性。

包括但不限于微生物实验室设备、内窥镜、超声设备和全自动化检测仪器等。

此外,还应建立标准的感染控制区域,确保感染性疾病的隔离和治疗环境符合规范要求,以避免交叉感染的发生。

四、临床工作流程和指南科室应制定科学的临床工作流程和指南,确保医疗服务的规范性和一致性。

包括但不限于感染性疾病的诊断、治疗、隔离和预防等方面的流程和标准。

同时,科室应建立完善的病历和数据管理系统,提供方便快捷的病历查询和数据分析功能,以促进科研和学术交流的开展。

五、质量控制和风险管理科室应建立科学的质量控制和风险管理制度,定期评估和改进医疗服务的质量和安全性。

包括但不限于感染性疾病的监测和统计、职业暴露的防护和处理、医疗器械的维护和管理等方面。

此外,还应建立感染性疾病科的质量评估和审计机制,确保科室工作的规范和有效。

六、科研和学术交流科室应鼓励医务人员积极参与科学研究和学术交流活动,提高科室的学术声誉和影响力。

科室应建立科研项目评审和资助机制,支持相关的学术研究和质量改进项目。

感染性疾病科卫生标准一、前言感染性疾病科卫生标准是为了预防、控制和消灭感染性疾病,保障患者、医务人员的健康与安全,依据国家相关法律法规和卫生标准,结合我国实际情况,制定的感染性疾病科卫生管理规范。

本标准适用于全国各级各类医疗机构感染性疾病科的建设、管理、运行和监督。

二、感染性疾病科设置与管理2.1 感染性疾病科设置感染性疾病科应具备独立的开阔空间,并根据医疗机构规模和服务需求设置床位。

科室内部应合理划分诊疗区、留观区、隔离区等功能区域,并配备必要的医疗设备和设施。

2.2 感染性疾病科管理2.2.1 感染性疾病科应建立健全各项规章制度,包括感染性疾病的管理、预防、控制、监测、报告等工作流程。

2.2.2 感染性疾病科应设立感染性疾病管理组织,明确职责,负责本科室的感染性疾病防治工作。

2.2.3 感染性疾病科应加强医务人员培训,提高感染性疾病防治知识和技能。

2.2.4 感染性疾病科应严格执行无菌操作规程,加强医疗废物管理,防止交叉感染。

2.2.5 感染性疾病科应定期对环境、设备、物品进行清洁、消毒、灭菌,并做好记录。

三、感染性疾病科诊疗操作规程3.1 接诊3.1.1 医务人员应严格执行首诊负责制,对疑似感染性疾病患者进行初步判断和分类。

3.1.2 医务人员应做好个人防护,为患者提供安全、有效的诊疗服务。

3.2 诊断与治疗3.2.1 医务人员应按照诊疗规范进行病原学检查、实验室检测和影像学检查,确保诊断准确。

3.2.2 医务人员应根据患者病情制定个体化的治疗方案,合理使用抗生素和其他药物。

3.2.3 医务人员应密切观察患者病情变化,及时调整治疗方案。

3.3 留观与隔离3.3.1 医务人员应对疑似或确诊感染性疾病患者实行留观或隔离治疗,防止疾病传播。

3.3.2 医务人员应做好留观区、隔离区的环境消毒和防护措施,确保患者和医务人员的安全。

四、感染性疾病科监测与报告4.1 感染性疾病科应建立感染性疾病监测制度,定期收集、分析、报告感染性疾病发生情况。

检验科常见感染性疾病检测方法与解读近年来,感染性疾病的发病率呈上升趋势,给人们的健康造成了严重的威胁。

为了准确诊断和及时治疗这些疾病,检验科常见的感染性疾病检测方法与解读是至关重要的。

本文将介绍几种常见的感染性疾病检测方法,并对检测结果进行解读,以帮助读者更好地了解感染性疾病的检测。

一、细菌培养法细菌培养法是一种常用的感染性疾病检测方法。

该方法通过将患者样本(如血液、尿液等)放置在适宜的培养基上,利用培养基中的营养物质和适宜的温度、湿度等条件,使细菌在培养基上生长繁殖。

之后,通过观察培养基上的细菌生长情况,可以确定是否存在感染性疾病。

在解读细菌培养结果时,需要注意细菌菌落的形态、颜色、大小等特征,同时结合临床表现和其他检测结果进行综合判断。

例如,如果在血液培养中观察到革兰氏阳性球菌的生长,并且患者有发热、寒战等症状,那么这很可能是一种细菌性感染。

二、病毒核酸检测病毒核酸检测是一种高度敏感和特异的感染性疾病检测方法。

该方法利用聚合酶链反应(PCR)等技术,从患者样本中提取病毒的核酸,然后通过扩增和检测病毒核酸序列来确定病毒的存在与否。

在解读病毒核酸检测结果时,需要注意扩增曲线和阴性对照的结果。

如果扩增曲线呈指数增长,并且阴性对照为阴性,则可以认为该患者可能存在病毒感染。

此外,还可以根据特定病毒的核酸序列进行测序比对,以确定病毒的种类和变异情况。

三、抗体检测抗体检测是一种常用的感染性疾病检测方法,特别适用于病毒感染的诊断。

该方法通过检测患者体内产生的抗体,判断是否已经感染了某种病毒或其他病原体。

在解读抗体检测结果时,需要关注抗体的种类和水平。

例如,IgM抗体通常表示近期感染,而IgG抗体则可能表示既往感染或免疫保护。

同时,还需要结合患者的临床症状、其他检测结果以及流行病学调查等信息,进行综合分析和判断。

四、细菌荧光原位杂交(FISH)细菌荧光原位杂交是一种用于检测细菌感染的方法。

该方法利用特异性的荧光探针与细菌的核酸序列结合,形成荧光信号,通过荧光显微镜观察来确定是否存在细菌感染。

感染性疾病诊疗规范第一节轮状病毒感染【诊断要点】1.流行病学:流行季节北方以寒冷季节1~3月份为主,南方以春夏季为主,可以通过水污染暴发流行,亦可以通过接触传播。

2.临床表现:潜伏期数小时至一周。

(1)起病急,腹泻为主,黄色水样便,无粘液及脓血便,腹泻每天5~10次不等,伴恶心,呕吐,腹痛及乏力。

(2)腹部压痛,肠鸣音增强,部分患者有不同程度的脱水。

(3)体温正常或低热,病程数日或稍长,预后良好。

3.实验室检查(1)常规检查血白细胞大致正常或稍偏高,分类中淋巴细胞增多,大便外观稀水样便,镜检多无异常,少数可见少量白细胞。

(2)粪便中病毒抗原检测。

1)电镜检查:粪便作免疫电镜检查可检出轮状病毒颗粒。

2)单克隆法或免疫斑点试验检测粪便上清液中的病毒抗原,后者敏感性及特异性较强。

3)用法检测患者血清中特异性抗体,恢复期有4倍以上的增高则有诊断价值。

4)病毒核酸电泳图分析:提取病人粪便中的病毒核酸进行聚丙烯酰胺凝胶电泳,根据电泳图谱即可确诊。

【鉴别诊断】本病应与其他腹泻性疾病鉴别。

【治疗原则】无特效抗病毒药物,以对症治疗为主,纠正脱水,维持水电解质平衡。

【预防】隔离病人,防止食物和水的污染,加强个人卫生和饮食卫生。

第二节手足口病【诊断要点】1. 流行病学:多发于4—9 月份,以5岁以下儿童多见,可有密切接触史。

2. 临床表现:可有发热,手足口臀部红色斑丘疹,疱疹,部分重症患儿可有易惊,肢体抖动,意识障碍,脑膜刺激征阳性,病理征阳性,肺出血,呼吸循环衰竭等。

3. 实验室检查:血常规示大多数白细胞正常,淋巴细胞百分比升高。

部分患儿可有白细胞升高,血糖升高。

,,,—升高等【治疗原则】1. 行消化道,呼吸道隔离1—2 周,卧床休息。

流质,半流质饮食。

皮肤粘膜皮疹护理。

2. 可用病毒唑抗病毒治疗5—7 天,根据病情酌情应用痰热清,喜炎平,甘利欣等。

重症患者根据病情应用甘露醇,加强龙,丙种球蛋白等。

3. 可酌情应用抗生素防治细菌感染,不能进食者给予葡萄糖,电解质,维生素等输液对症治疗。

感染性疾病入院标准

1.鼠疫、霍乱、麻疹、肾综合征出血热、狂犬病、乙脑、登革热、

伤寒、副伤寒、登革热、疟疾、炭疽病、细菌性阿米巴痢疾;

疑似或确诊病例立即住院;

2.艾滋病

艾滋病期,有机会感染或其他内科情况需住院治疗;

3.病毒性肝炎

有明确消化道症状,肝脾肿大,肝功能中度以上异常患者,病毒标志物阳性需住院治疗;

4.肝硬化

腹水、肝性脑病、消化道出血、自发性腹膜炎、电解质紊乱、肝肾综合征等各种并发症患者需住院治疗;

5.手足口病

持续高热、精神差、皮疹明显需住院治疗;EV71-IgM阳性患者需住院治疗;

6.水痘

持续发热或皮疹明显且合并皮肤感染患者需住院治疗;

7布鲁氏菌病

持续发热、关节症状明显、病程持续2周以上患者需住院治疗;

8结核性胸膜炎

有发热及明显呼吸道症状者需住院治疗;

9肺结核

在疾控中心治疗效果欠佳及合并各种严重并发症患者需住院治疗;

10.流行性腮腺炎

持续高热、合并睾丸炎、脑炎、胰腺炎等并发症患者需住院治疗;

11.药物性肝炎

肝功能中度以上异常者需住院治疗;

12.不明原因发热者且不能排除感染性疾病者需住院治疗;

13.其他卫生行政部门规定的新发和突发传染病,市专家组会诊确定需要收住院患者;。

感染性疾病科的设置根据《中华人民共和国传染病防治法》、《卫生部关于二级以上综合医院感染性疾病科建设的通知》精神,为进一步做好综合医院感染性疾病科的建设与管理工作,特制定本规范。

各级综合医疗机构应当设置感染性疾病科,包括功能相对独立的呼吸道发热门诊、肠道门诊、肝炎门诊、艾滋病门诊等。

一、设置原则及基本要求1、感染性疾病科的设置应纳入医院总体建设规划,其业务用房应根据功能需要合理安排布局。

2、感染性疾病科内部应严格设置防护分区,严格区分人流、物流的清洁与污染路线流程,采取安全隔离措施,严防交叉污染和感染。

3、感染性疾病科的各类功能用房应具备良好的灵活性和可扩展性,做到可分可合,能适应公共卫生医疗救治需要。

4、应根据感染性疾病科业务工作要求配备经过专业培训合格的医、护、技工作人员。

5、依据国家和自治区有关法律法规和管理规范,制定各级各类工作人员的工作职责,建立健全管理制度和工作制度。

二、综合医院感染性疾病科功能设置要求一级综合医院的设置要求(附图一)1、必须设立感染性疾病诊室和候诊室,与普通诊室相隔离,通风良好,有明显标识,有独立卫生间和医务人员更衣、洗手间。

2、感染性疾病诊室内部应划分清洁区、半污染区、污染区。

3、感染性疾病诊室应安装紫外线灯和洗手装置。

4、感染性疾病诊室的污水、污物等废弃物应严格消毒,符合《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗机构污水排放要求》、《医院消毒技术规范》等卫生法规、规范、标准的要求。

二级综合医院的设置要求(附图二)1、选址⑴为控制交叉感染,感染性疾病科与其它建筑物之间应保持必要间距,确保通风。

建议间距20~25m。

⑵感染性疾病科必须与普通门(急)相隔离,避免发热病人与其他病人相交叉;通风良好,有明显标识。

普通门(急)诊显著位置也要设有引导标识,指引发热病人抵达发热门(急)诊就诊。

2、布局⑴呼吸道发热门(急)诊与肠道门诊、肝炎门诊应完全分隔,呼吸道发热门诊空调通风系统做到独立设置。

感染性疾病科建设规范根据《中华人民共和国传染病防治法》《卫生部关于二级以上综合医院感染性疾病科建设的通知》精神,为进一步做好我院综合医院感染性疾病科的建设与管理工作,特制定本规范。

一、感染性疾病科的设置各级综合医疗机构应当设置感染性疾病科,包括功能相对独立的呼吸道发热门诊、肠道门诊、肝炎门诊、艾滋病门诊等。

设置原则及基本要求编辑1、感染性疾病科的设置应纳入医院总体建设规划,其业务用房应根据功能需要合理安排布局。

2、感染性疾病科内部应严格设置防护分区,严格区分人流、物流的清洁与污染路线流程,采取安全隔离措施,严防交叉污染和感染。

3、感染性疾病科的各类功能用房应具备良好的灵活性和可扩展性,做到可分可合,能适应公共卫生医疗救治需要。

4、应根据感染性疾病科业务工作要求配备经过专业培训合格的医、护、技工作人员。

5、依据国家和自治区有关法律法规和管理规范,制定各级各类工作人员的工作职责,建立健全管理制度和工作制度。

感染性疾病科功能设置要求编辑一级综合医院的设置要求1、必须设立感染性疾病诊室和候诊室,与普通诊室相隔离,通风良好,有明显标识,有独立卫生间和医务人员更衣、洗手间。

2、感染性疾病诊室内部应划分清洁区、半污染区、污染区。

3、感染性疾病诊室应安装紫外线灯和洗手装置。

4、感染性疾病诊室的污水、污物等废弃物应严格消毒,符合《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》《医疗机构污、、水排放要求》、《医院消毒技术规范》等卫生法规、规范、标准的要求。

二级综合医院的设置要求1、选址⑴为控制交叉感染,感染性疾病科与其它建筑物之间应保持必要间距,确保通风。

建议间距20~25m。

⑵感染性疾病科必须与普通门(急)相隔离,避免发热病人与其他病人相交叉;通风良好,有明显标识。

普通门(急)诊显著位置也要设有引导标识,指引发热病人抵达发热门(急)诊就诊。

2、布局⑴呼吸道发热门(急)诊与肠道门诊、肝炎门诊应完全分隔,呼吸道发热门诊空调通风系统做到独立设置。

感染性疾病科设置标准感染性疾病科是医院重要的临床科室之一,其设置标准直接关系到医院感染控制工作的质量和医疗质量的提升。

为了规范感染性疾病科的设置,提高感染控制水平,以下是感染性疾病科设置标准的相关内容。

一、科室设置。

1. 感染性疾病科应当设立在医院的重点科室之一,与内科、外科、妇产科、儿科等临床科室相互配合。

2. 科室应当设有专门的感染控制团队,包括感染病医师、感染控制护士、感染控制专家等,确保科室内感染控制工作的有效开展。

3. 科室应当配备完善的医疗设备和设施,包括洁净手术室、消毒设备、隔离病房等,以确保感染性疾病的诊断和治疗工作。

二、医疗服务。

1. 感染性疾病科应当提供全面的感染性疾病诊断和治疗服务,包括感染性疾病的早期诊断、抗感染治疗、预防控制等。

2. 科室应当建立完善的感染性疾病监测和报告系统,及时掌握和报告感染性疾病的发病情况,为医院感染控制工作提供数据支持。

3. 科室应当加强对医务人员的感染控制培训,提高医务人员对感染性疾病的认识和防控意识。

三、质量管理。

1. 感染性疾病科应当建立健全的质量管理体系,包括感染病例的追踪和分析、感染控制措施的评估和改进等,确保医疗质量和患者安全。

2. 科室应当积极参与医院感染控制委员会的工作,配合医院开展各项感染控制工作。

3. 科室应当加强与其他临床科室的合作和交流,共同推进医院感染控制工作的开展。

四、科研教学。

1. 感染性疾病科应当积极开展感染性疾病的科研工作,推动感染性疾病诊断和治疗技术的进步。

2. 科室应当加强对医务人员的培训和教育工作,提高医务人员对感染性疾病的认识和应对能力。

3. 科室应当积极参与感染性疾病的防控宣传和教育工作,提高社会公众对感染性疾病的认识和预防意识。

综上所述,感染性疾病科的设置标准直接关系到医院感染控制工作的质量和医疗质量的提升。

医院应当严格按照相关标准设置感染性疾病科,加强对科室的管理和监督,提高感染控制水平,为患者提供更加安全、高效的医疗服务。