大气圈与天气气候

- 格式:doc

- 大小:44.00 KB

- 文档页数:3

必修一第二单元从地球圈层看地理环境第二节大气圈与天气、气候(1)【学习目标】◆说出大气的受热过程;◆理解大气保温作用的基本原理【课前预习】1、大气层分为__、__和__。

低层大气由干洁空气、__、__等组成。

干洁空气由__、__、__、臭氧等组成。

2、对流层:空气的绝大部分,几乎全部的水汽和固体杂质集中在该层。

⑴温度变化:气温随高度升高而__。

原因是________________。

⑵大气运动:_______。

⑶天气:_______。

⑷与人类的关系:_____。

2、平流层:⑴温度变化:气温随高度升高而__。

原因是________________。

⑵大气运动:_______。

⑶天气:_______。

⑷与人类的关系:①________,②___________。

3、高层大气:地球大气与宇宙空间的过渡层次。

电离层:具有______的作用。

4、大气对太阳辐射的削弱作用包括__、__和__。

⑴吸收具有__性,__层的__和__等吸收太阳辐射中的_____,__层的__吸收太阳辐射的__。

5、大气对地面的保温作用:⑴地面辐射是_____层大气增温的直接能量来源。

⑵大气对地面起保温作用的过程:大气吸收地面辐射,以____辐射的形式向宇宙空间放射能量,同时又以_____辐射形式向地面辐射大部分的热量,对地面起保温作用。

考点一:大气的受热过程【考点对练】考点一:大气的受热过程(2010北京文综卷改编)随着世界经济的发展,二氧化碳的排放量不断增加。

目前,碳排放已成为全球普遍关注的问题。

请说明大气中二氧化碳浓度增加对大气受热过程的影响。

考点二:大气保温作用的基本原理1、大气吸收太阳短波辐射能力很差,使大部分太阳辐射能透过大气射到地面。

2、大气吸收地面长波辐射的能力很强,从而能把地面放出的热量保存在大气中。

3、大气辐射除一部分射向宇宙空间外,大部分向下射回地面,称为大气逆辐射,这在一定程度上补偿了地面辐射损失的热量。

4、注意:大气的根本能量来源是太阳辐射,地面辐射是低层大气的直接热源。

高考一轮复习必修一:大气圈与天气、气候【设计思路】本课旨在通过对“大气圈中的物质运动和能量交换”的复习,让学生掌握大气的受热过程、大气保温作用的基本原理、大气热力环流的形成过程、全球气压带风带的分布及移动规律及其对气候的影响、天气系统及气候类型的分析与判断等重要考点,使学生学会用科学的方法去分析、解决问题。

本节课的复习思路一是引导学生对考点知识进行梳理与拓展;二是建构“大气运动”“气压带与风带”“天气系统”的知识框架;三是进行典型例题的解题训练和解题方法归纳解。

复习中要求学生充分利用好课本插图,学会用地理图表来分析掌握大气运动、气候特征、天气变化等地理事物和现象的形成过程和变化规律。

在用图时,坚持图文结合,“以图释文”“以图代文”,从图中寻找地理事实和地理分布、地理概念等,培养读图能力和空间概念。

第三课时:分析判断气候类型【知识构建】考试说明关于本课的“考试要点”是“气压带与风带”。

其具体要求是主要气候类型的特征、成因及分布。

其框架结构如图1所示。

【教学目标】1.读图说出世界气候类型的分布的一般规律、结合气候统计资料说出主要气候类型的特点。

2.理解影响气候的主要因素,能够分析主要气候类型的形成原因。

3.掌握气候类型判断的一般步骤和方法,能够根据气候的分布、成因、特征等方面判断主要气候类型。

4.利用近几年高考试题中的典型试题进行解题训练,归纳解题方法和解题技巧。

【重难点分析】依据《考试说明》,可将本课的教学重点、难点确定为“掌握气候类型判断的一般步骤和方法,即根据气候的分布、成因、特征等方面判断主要气候类型”。

1、复习重点:气候类型判断的一般步骤和方法,即根据气候的分布、成因、特征等方面判断气候类型。

2、复习难点:全球的气压带、风带的分布和移动规律及其对气候的影响;季风环流对气候的影响。

【课前准备】结合《考试说明》,阅读教材,把握主干知识,构建专题内的知识体系。

结合导学案,进行适当的课前训练,记录有疑问的知识点,尽量分清题目训练中出错的原因。

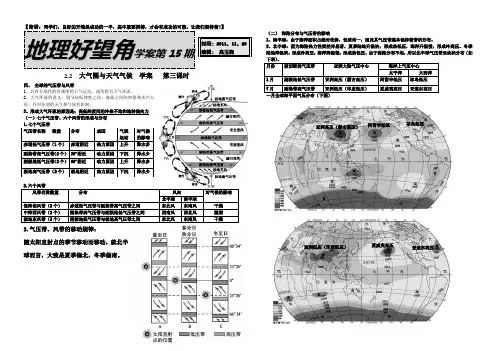

【寄语:同学们,良好的开端是成功的一半,高中就要拼搏,才会有成功的可能,让我们期待着!】地理好望角学案第15期2.2 大气圈与天气气候 学案 第三课时四、 全球的气压带与风带1、具有全球性的有规律的大气运动,通常称为大气环流。

2、大气环流的意义:调节高低纬度之间,海陆之间的热量和水汽分布,并对各地的天气和气候有影响。

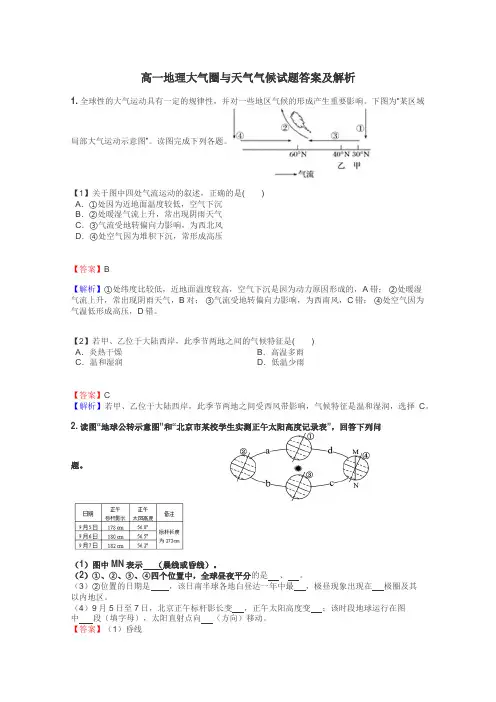

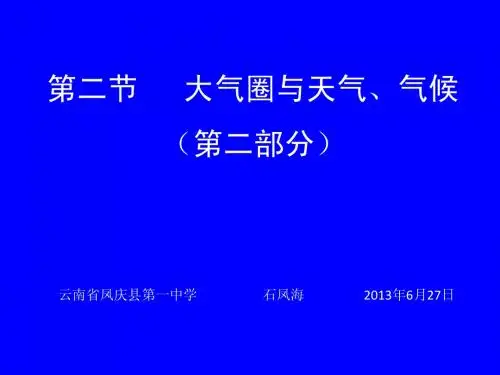

3、形成大气环流的原因是;高低纬度间的冷热不均和地转偏向力 (一)七个气压带、六个风带的形成与分布 风带名称数量 分布风向 对气候的影响北半球南半球 低纬信风带(2个) 赤道低气压带与副热带高气压带之间 东北风 东南风 干燥 中纬西风带(2个) 副热带高气压带与副极地低气压带之间 西南风 西北风 湿润 极地东风带(2个)副极地低气压带与极地高气压带之间东北风东南风干燥3.气压带、风带的移动规律:随太阳直射点的季节移动而移动,就北半球而言,大致是夏季偏北,冬季偏南。

(二) 海陆分布与气压带的影响1、南半球:由于海洋面积占绝对优势,性质均一,因此其气压带基本保持着带状分布。

2、北半球:因为海陆热力性质差异显著,夏季陆地升温快,形成热低压,海洋升温慢,形成冷高压。

冬季陆地降温快,形成冷高压,海洋降温慢,形成热低压。

由于海陆分布不均,所以北半球气压带呈块状分布(如月份 被切断的气压带 亚洲大陆气压中心 海洋上气压中心 太平洋 大西洋 1月 副极地低气压带 亚洲高压(蒙古高压) 阿留申低压 冰岛低压 7月副热带高气压带亚洲低压(印度低压)夏威夷高压亚速尔高压一月全球海平面气压分布(下图)七月全球海平面气压分布(上图)时间:2011、11、29 编辑: 高玉晓气压带名称 数量分布成因气流 运动对气候 的影响 赤道低气压带(1个) 赤道附近 热力原因 上升 降水多 副热带高气压带(2个) 30º附近 动力原因 下沉 降水少 副极地低气压带(2个) 60º附近 动力原因 上升 降水多 极地高气压带(2个) 极地附近 热力原因 下沉降水少亚洲高压(蒙古高压)阿留申低压冰岛低压亚洲低压(印度低压)夏威夷高压亚速尔高压(三)季风环流1.季风:大范围地区的盛行风向随季节作有规律变化的风。

高一地理大气圈与天气气候试题答案及解析1.全球性的大气运动具有一定的规律性,并对一些地区气候的形成产生重要影响。

下图为“某区域局部大气运动示意图”。

读图完成下列各题。

【1】关于图中四处气流运动的叙述,正确的是()A.①处因为近地面温度较低,空气下沉B.②处暖湿气流上升,常出现阴雨天气C.③气流受地转偏向力影响,为西北风D.④处空气因为堆积下沉,常形成高压【答案】B【解析】①处纬度比较低,近地面温度较高,空气下沉是因为动力原因形成的,A错;②处暖湿气流上升,常出现阴雨天气,B对;③气流受地转偏向力影响,为西南风,C错;④处空气因为气温低形成高压,D错。

【2】若甲、乙位于大陆西岸,此季节两地之间的气候特征是()A.炎热干燥B.高温多雨C.温和湿润D.低温少雨【答案】C【解析】若甲、乙位于大陆西岸,此季节两地之间受西风带影响,气候特征是温和湿润,选择C。

2.读图“地球公转示意图”和“北京市某校学生实测正午太阳高度记录表”,回答下列问题。

(1)图中MN表示(晨线或昏线)。

(2)①、②、③、④四个位置中,全球昼夜平分的是、。

(3)②位置的日期是,该日南半球各地白昼达一年中最,极昼现象出现在极圈及其以内地区。

(4)9月5日至7日,北京正午标杆影长变,正午太阳高度变;该时段地球运行在图中段(填字母),太阳直射点向(方向)移动。

【答案】(1)昏线(2)①③(3)6月22日前后(夏至日)短北(4)长小 b 南【解析】(1)MN表示昼夜分界线—晨昏线。

(2)①为春分,②为夏至,③为秋分,④为冬至。

全球昼夜平分的是春分和秋分。

(3)②位置的日期是6月22日(夏至日),该日南半球昼短夜长,南半球各地白昼达一年中最小值,极昼现象出现在北极圈及其以内地区。

(4)9月5日至7日,太阳直射北半球且向南移动,北京正午标杆影长变长,正午太阳高度变小,该时段地球运行在图中b段。

【考点】主要考查了地球的公转。

点评:本题难度适中。

以“地球公转示意图”和“北京市某校学生实测正午太阳高度记录表”为背景材料,考查了学生对地球公转相关知识的掌握情况。

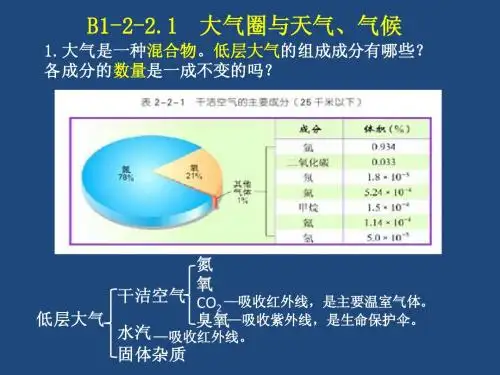

高一地理必修一知识点梳理:大气与天气、气候1. 大气与天气1.1 大气的组成大气是地球表面周围的气体包围层,其主要组成为氮气(78%)、氧气(21%)、氩气(0.93%)、二氧化碳(0.04%)等。

大气还含有少量的水蒸气、臭氧、氮氧化物、微尘等。

1.2 大气的分层结构大气可以分为四个主要的层次:对流层、平流层、同温层和逆温层。

其中,对流层是最接近地球表面的一层,这是气象发生的最重要的层次。

1.3 天气与气候的区别天气是短期内大气状况的变化,包括温度、湿度、风速、云量和降水等要素。

而气候是长期气象要素的统计结果,通常以30年为周期进行计算。

气候包括温带气候、热带气候、寒带气候等不同类型。

2. 气候的形成原因2.1 太阳辐射地球受到来自太阳的辐射,太阳辐射的强弱和入射角度决定了地球上不同地区的温度差异。

2.2 地球自转地球自转引起了地球表面的日照和夜晚的变化,也决定了阳光的照射时间和空气的对流运动。

2.3 水汽与云的形成水汽是气象现象发生的基础,当水蒸气遇冷遇到凝结核时,就会形成云,从而影响降水和气温。

2.4 气候带的分布不同纬度地区的太阳辐射角度和强度不同,从而形成了不同的气候带,如热带气候带、温带气候带和寒带气候带。

2.5 地形和海洋因素地形和海洋的分布会影响气候形成。

例如,山脉会阻挡气流,形成降水区;海洋则具有调节气温的作用。

3. 气象要素与气候类型3.1 温度温度是气象学中最基本的要素之一,它表示空气的热度。

根据不同气候类型的温度变化,可以划分出不同类型的气候。

3.2 湿度湿度是空气中的水汽含量的多少。

不同的湿度会对气候产生影响,如造成降水、影响蒸发等。

3.3 风风是由空气的横向运动造成的。

不同的风系统会带来不同的气候特征,如季风气候、西风带等。

3.4 云量云量指的是天空中云的多少和类型。

云量的变化会影响降水和日照,进而影响气候类型的划分。

3.5 降水降水是指大气中水蒸气凝结成为液态或固态的水落到地面上的现象。

执教《大气圈与天气气候》教学反思(2020)

本节知识学生只有理解理解三圈环流及气压带、风带的形成;掌握了气压带、风带的分布及其季节性移动规律,才能为后面课时学习“海陆分布对大气环流的影响”、“季风环流”和“气压带风带对气候的影响”等内容做好基础铺垫。

三圈环流控制着各种形式的大气运动,它的分布及变化直接影响着天气和气候,只有理解三圈环流的形成才能理解气压带和风带的的形成,因此三圈环流是本节重点,是关键之关键。

在教学过程中充分运用多媒体技术来优化课堂教学,不仅帮助学生建立空间概念、增强认识,而且

增强了信息量,体现了新课程“注重信息技术在地理课程中的应用”的基本理念。

同时为了加强对知识的理解,鼓励学生自制模型,变抽象的知识为看的见、摸得着的事物。

同时培养了学生合作探究的能力。

为了能让学生掌握气压带、风带的分布,教师引导学生分析气压带、风带的形成原因,引导学生读图认识,进而使学生发现气压带、风带的分布规律,避免了死记硬背,体现了“以学生为主体、教师为主导”的教学理念。

整个教学过程安排合理,教法选用得当,讲解精练准确,化简为繁,层层推进。

课堂中通过习题练习,达到巩固知识的目的,从课堂练习的效果来看学生对基础规律方法的掌握较

好,能运用知识解觉决实际问题。

在语言上可以再精炼一些,使过渡更流畅,承转更自然。

2020年11月。

第二节 大气圈与天气、气候背景情境导入在“神舟”七号飞船降至100千米高度时,返回舱进行姿态调整。

在距地面约80千米时,返回舱再入稠密大气层。

进入黑障区后,通信中断。

约距地面40千米高度时,出黑障区,通信恢复。

什么叫稠密大气层?什么叫黑障区?稠密大气层是指对高速飞行物体产生较大阻力的大气层,一般距地表100~120千米以下,该层大气密度较大。

稠密大气层之外称为外层空间,大气逐渐变得稀薄,它一直可以延伸到3000千米左右,这一层也被称为稀薄大气层。

稠密大气层之外一般称“天”,之内就是“空”。

在稠密大气层内飞行的就是航空飞行器,在外层空间飞行的就是航天飞行器。

当返回舱大约以每秒8千米的速度进入稠密大气层时,返回舱与周围空气发生剧烈摩擦,使返回舱周围气体分子呈黏滞状态,温度不易散发,形成一个温度高达几千摄氏度的高温区,返回舱变成一个火红的流星,周围的气体和返回舱表面材料的分子被分解和电离,形成等离子鞘套电磁屏蔽。

因为等离子体能吸收和反射电磁波,会使返回舱与外界的无线电通信衰减,甚至中断,雷达也无法发现它的踪迹,这个区域因此被称为“黑障区”。

黑障区范围取决于进入大气层的物体的外形、材料、再入速度、无线电频率和功率等。

如果无线电频率选择合适,也可以避免黑障现象。

返回舱在下降到距地面大约40千米时,返回舱升力控制系统开始起作用,速度也有所放慢,黑障现象就会消失。

问题:大气层与人类的关系怎样? 教材内容详析知识点一 大气圈的组成与结构知识背景 近地面大气的温度随高度的升高而递减。

对流层的厚度随纬度增加而逐渐降低,这是因为低纬度地区受热多,气温高,空气对流旺盛,所及高度大,对流层顶高;高纬地区受热少,对流较弱,所及高度小,对流层顶低。

同一地区,对流层高度夏季大于冬季。

大气的组成中,二氧化碳、臭氧、水汽等成分不仅影响地面和大气温度,而且对人类生命及其生存环境有重大作用;同时人类活动也会对大气成分产生影响,从而改善或者危害人类自身的生存环境,如:燃烧矿物燃料→CO 2增加→温室效应,制冷工业发展→氟氯烃含量增加→破坏O3层,使大气中臭氧含量减少。

高三地理大气圈与天气气候试题答案及解析1.热带气旋是形成于热带、亚热带海面上的气旋性环流。

图为某年4月17日至26日影响澳大利亚北部的热带气旋移动路径图,读图回答下列小题。

【1】该热带气旋经过①城前后的风向分别是A.西北风、东北风B.西北风、西南风C.西南风、西北风D.东北风、东南风【答案】C【解析】从澳大利亚北部的热带气旋移动路径分析,热带气旋大致由东向西运动,热带气旋经过①城前气旋位于城市的东部,因气旋中心为低压,气流由高压流向低压,受南半球地转偏向力左偏影响,①城风向为西南风;热带气旋经过①城后,气旋中心位于①城南部,同理可知①城风向为西北风,所以C正确。

【2】该时段,图中①、②两城A.日出日落时刻相同B.正午太阳高度差值增大C.正午太阳高度相同D.日出日落时刻差值增大【答案】D【解析】4月17至26日,太阳直射点位于北半球且向北移动,南半球昼渐短夜渐长,同一纬线上正午太阳高度相同、昼夜长短相同、日出日落时间相同,故A、C错;根据正午太阳高度计算公式可知①②两城正午太阳高度差值不变,B错;此时段内南半球纬度越高,昼越短,故两城日出日落时刻差值增大,所以选D项正确。

【考点】热带气旋移动路径及风向判断;地球运动的意义2.2013年11月到2014年春季,全国多地区出现大雾天气,东北三省接连发布了大雾橙色预警,华东多地能见度不足200米。

部分高速公路和机场被迫关闭。

据此完成下列问题。

【1】深秋初冬时节是大雾的多发期,这其中的地理原理是()A.昼夜温差减小,水汽易凝结,但风力微弱,水汽不易扩散B.昼夜温差减小,水汽不易凝结,直接悬浮于大气中C.昼夜温差较大,水汽不易凝结,直接附着在地面上D.昼夜温差较大,水汽易凝结,且该季节晴好天气多,有利于扬尘的产生【答案】D【解析】深秋初冬时节受高气压影响,晴天多,昼夜温差大,夜间地面辐射强使近地面气温降低,利于水汽凝结;是大雾的多发期;晴朗干燥,有充足的凝结核。

2.形成过程:地面冷热不均 空气__ __运动 同一水平面上_______ 空气的_______运动(风)。

高一学案:2.2 大气圈与天气、气候(第2课时) 编号: 主备人: 审核人: 学校: 班级: 姓名:【学习目标】理解大气热力环流的形成过程;运用大气热力环流的基本原理解释城市热岛效应、海陆热力环流等现象;理解大气水平运动的成因。

【学习过程】知识点4:热力环流自主梳理交流展示绘制热力环流示意图。

互动探究读教材中P 38图2—2—6“冷热不均引起的热力环流”,回答下列问题。

1.气压高低与温度、高度的变化有什么关系?2.图中A 处的近地面与高空哪里气压高?为什么?3.图中A 、B 、C 三地在什么情况下等压面呈现水平分布状态?4.图中气流在垂直方向上为什么由低压流向高压?图中气流在水平方向上为什么由高压流向低压?迁移应用完成《同步导学》P 29同步导练第2题和第4题。

知识点5:大气的水平运动——风自主梳理 热力环流 1.成因:由于地面 而形成的空气环流。

3.常见的热力环流: 、 。

力与大气水平 运动(风)的关系1.水平气压梯度力:由 指向 ,垂直于 。

2.地转偏向力:与 垂直,北半球 偏,南半球 偏。

交流展示1分别绘制北半球、南半球高空的风向,并标出水平气压梯度力和地转偏向力。

2.分别绘制北半球、南半球近地面的风向,并标出水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力。

互动探究读教材中P 39图2—2—9“在气压梯度力与地转偏向力共同作用下形成的风”和2—2—10“近地面大气中的风向”,回答下列问题。

1.在水平气压梯度力和地转偏向力共同作用下,风向和等压线有何关系?2.近地面大气中的风向和等压线有何关系?此风向在哪几个力共同作用下形成的?它们之间有何关系?迁移应用完成《同步导学》P 29同步导练第3题。

巩固练习完成《同步导学》P 29当堂导测第1、2、3、4题。

• 北半球 530百帕 522百帕 514百帕 • 南半球 514百帕 522百帕 530百帕 • 北半球1020百帕 1012百帕 1004百帕 • 南半球 1004百帕 1012百帕 1020百帕高三学案:第三讲地球自转的地理意义编号: 主备人: 审核人:学校: 班级: 姓名:【学习目标】了解地转偏向规律及影响;掌握晨昏线及其判读方法;掌握日期确定和时间计算的方法。

必修一第二单元从地球圈层看地理环境第二节大气圈与天气、气候(2)【学习目标】掌握大气热力环流的形成过程【课前预习】1、大气运动的根本原因:大气运动的能量来源于,各纬度获得的太阳辐射能多少不均,造成高低纬度间差异,是引起大气运动的根本原因。

2、热力环流:⑴原因:。

⑵形成:近地面受热不均-→空气的上升或下沉运动-→同一水平面的气压差,-→空气的水平运动。

要求:图上标上冷热、气压高低、画上垂直和水平气流运动方向、近地面和高空等压线。

注意:①、高压、低压是的比较。

而在同一地点的垂直方向上,海拔越高气压始终越低。

②、近地面气温高、气压低、多阴雨天气;近地面气温低、气压高、多晴朗天气(3)应用:(1)判定气温:近地面等压面下凹(高空等压面上凸),近地面气温高。

(2)判定陆地(海洋)、城市(郊区)冬季:近地面等压面下凹(高空上凸)是海洋夏季:近地面等压面下凹(高空上凸)是陆地城市,近地面等压面下凹(高空上凸)3、常见的热力环流(1)、城市风:城市风是指在大范围气流运动微弱时,由于城市热岛而引起城市与郊区之间的大气环流,即空气在城区上升,在郊区下沉,而四周较冷的空气又流向城区,在城市和郊区之间形成一个小型的局地环流,称为城市风。

城市风对城市空气的污染产生扩散、稀释作用,同时加剧了城市污染向农村的扩散。

①、城市热岛的成因:ⅰ人口稠密、交通繁忙、工业活动发达且集中,“废热”排放量大ⅱ高楼林立,空气流动不畅,影响散热ⅲ地表组成物质比热熔小,增温快ⅳ城市绿地、湖泊面积小 ②减轻城市的大气污染:ⅰ将污染严重的工业企业布局在下沉距离之外,避免这些工厂排出的污染物从近地面流向城区。

ⅱ将卫星城建在城市热岛环流之外,以避免相互污染。

ⅲ在市区和郊区之间植树造林,起到净化和增湿作用。

(2)、山谷风:白天山顶的气温高于谷地,在山顶和谷地间形成热力环流,近地面的风向是由山谷刮向山顶的;到了夜晚山顶的热量散失的快,山顶气温低于山谷,热力环流的方向改变,近地面风向由山顶刮向山谷。

第二节 大气圈与天气、气候

一、大气的组成与结构

1、

低

干洁空气 __________(生物体内蛋白质的重要组成部分) 层 __________(生物维持生命活动的必需物质)

大 __________(__________作用的原料;调节地表温度) 气 __________(吸收_________线,保护地球生命) 少量的水汽和固体杂质(_______________的必要物质) 人类活动的影响:

燃烧矿物燃料:____增多 —— ____________ 全球性 —— ___________ 大气问题 使用氟氯烃类物质:_____减少 —— 臭氧空洞

2、大气的垂直分层

二、大气的受热过程

1、太阳辐射是__________最主要的能量来源

2、大气对太阳辐射的吸收具有______________

●大气中的_________________主要吸收波长较短的紫外线;

●水汽和二氧化碳主要吸收波长较长的__________;

●能量最强的__________部分很少被吸收,绝大部分可以透

过大气射到地面。

3、地面受热释放地面长波辐射——_________是低层大气的直接热源

4、大气受热释放大气逆辐射——对地面起_________作用

练习:

1、下列选项中,属于对流层特点的是()

A、气温随高度增加而上升

B、空气对流运动显著

C、含臭氧层,是生物生存的天然屏障

D、大气处于高度电离状态

2、北京飞往纽约的飞机,升空半小时后遇到雷雨天气,此时飞机应该()

A、迅速着陆

B、降低飞行速度

C、保持原高度

D、升到12000米以上高空

3、《京都议定书》于2005年2月16日开始正式生效。

目前,已有141个国家签署了该项协议。

这些国家温室气体排放量占世界总量的55%,在2012年之前,他们还要将温室气体排放量减少5.2%。

限制温室气体的排放,直接减弱的主要是( )

A、大气的逆辐射

B、大气对太阳辐射的吸收作用

C、大气对地面辐射的吸收作用

D、大气对太阳辐射的反射、散射作用

4、人类排放的氟氯烃,对人类生存环境破坏最大的是()

A、对流层

B、平流层

C、高层大气

D、宇宙空间

5、读下图,大气对地面起保温作用,主要是由于()

A、B1 B2

B、A1 C1

C、B1 C1

D、B2C2

6、青藏高原比长江中下游平原气温日较差大的原因是()

①离太阳近②青藏高原比长江中下游平原太阳高度角小

③云层厚而且夜晚长④地势高,空气稀薄

⑤白天太阳辐射强⑥夜晚大气逆辐射弱

A、①②③

B、④⑤⑥

C、②⑤⑥

D、①⑤⑥。