血管性认知障碍

- 格式:pdf

- 大小:3.59 MB

- 文档页数:27

《中国血管性认知障碍诊疗指导规范》要点《指南》主要包括以下几个要点:

1.血管性认知障碍的定义和诊断:

指南首先对血管性认知障碍的定义进行了澄清,血管性认知障碍是由

于脑血管病变导致的认知功能衰退。

其次,《指南》详细描述了血管性认

知障碍的临床表现,如记忆力减退、思维迟缓、注意力不集中等,并提供

了详细的诊断标准和评估工具。

2.血管性认知障碍的病因和发病机制:

《指南》从血管性认知障碍的常见病因和发病机制方面进行了讲解。

主要病因包括脑血管病变、心血管疾病、代谢病等。

发病机制涉及脑缺血、脑梗塞、炎症反应等。

3.血管性认知障碍的治疗策略:

《指南》对血管性认知障碍的治疗提供了详细的策略。

首先,要根据

病因进行治疗,如控制高血压、糖尿病等基础疾病。

其次,要进行综合性

治疗,包括对症治疗、康复训练和心理干预等。

此外,药物治疗也是治疗

血管性认知障碍的重要手段,包括抗凝剂、抗血小板药物、胆碱酯酶抑制

剂等。

4.防控血管性认知障碍的措施:

《指南》还提出了一系列防控血管性认知障碍的措施,主要包括生活

方式干预、健康教育和定期体检等。

这些措施旨在预防和减少血管性认知

障碍的发病风险。

总体而言,《中国血管性认知障碍诊疗指导规范》为临床医生提供了

一份系统的诊断和治疗指南,帮助医生更好地认识血管性认知障碍,并提

供科学的治疗策略。

同时,指南还提出预防和控制血管性认知障碍的措施,具有重要的临床意义。

2024血管性痴呆的病因、临床表现和诊断血管性痴呆是指以脑血管病或脑血流受损为主因的痴呆,属千血管性认知障碍(vascular cognitive impairment, VCI)范畴,VCI综合征包括脑血管病或脑血流受损促成的所有认知障碍。

就患病率和发病率而言,血管性痴呆是第二常见的痴呆,仅次千阿尔茨海默病(Alzheimer disease, AD)。

神经影像学极大提高了发现并诊断脑卒中和无症状脑血管病的能力,这两者均可损害认知。

但神经影像学检查也可检出无症状老年患者的脑血管性脑损伤,因此仅有脑血管性脑损伤并不足以诊断血管性痴呆。

必须根据临床特征以及脑成像发现的脑血管性脑损伤位置和严重程度,来临床判断脑血管病是否足以引起血管性痴呆。

与AD等晚年神经变性疾病类似,血管性神经病理改变在老年人中很常见,常伴有其他神经病理改变。

本文将总结成人血管性痴呆的流行病学、临床特征、评估和诊断。

定义血管性痴呆血管性痴呆是指以脑血管病或脑血流受损为主因或促成因素的痴呆。

血管性痴呆通常见千以下两种临床清况:临床确诊脑卒中后出现痴呆或脑成像发现痴呆患者有血管性脑损伤,但无脑卒中临床病史必须根据临床特征以及脑成像发现的脑血管性脑损伤位置和严重程度,来临床判断脑血管病是否足以引起血管性痴呆。

应认识到血管性痴呆是综合征,而非疾病。

可引起血管性脑损伤或功能障碍的心脑血管病都可能导致血管性痴呆,包括任何原因引起的缺血性脑卒中(如心原性栓塞、大动脉粥样硬化性疾病、脑小血管病)或出血性脑卒中。

沪另U出潜在心脑血管病后才算完成血管性痴呆的诊断,需要根据这些信息来制定未来血管性脑损伤的二级预防方案。

血管性认知障碍VCI是由美国国家神经系统疾病与脑卒中研究所-加拿大脑卒中网络VC I 协调标准的编写组和美国心脏协会提出是指“由血管因素引起或与之有关的认知障碍"。

VCI的概念涵盖痴呆,还涵盖轻型认知障碍,包括脑血管病所致轻度认知功能障碍(mild cognitive impairment, MCI)。

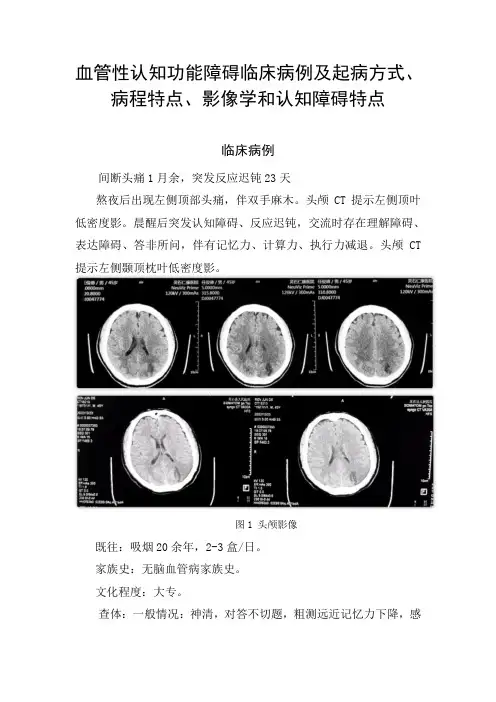

血管性认知功能障碍临床病例及起病方式、病程特点、影像学和认知障碍特点临床病例间断头痛1月余,突发反应迟钝23天熬夜后出现左侧顶部头痛,伴双手麻木。

头颅CT提示左侧顶叶低密度影。

晨醒后突发认知障碍、反应迟钝,交流时存在理解障碍、表达障碍、答非所问,伴有记忆力、计算力、执行力减退。

头颅CT 提示左侧颞顶枕叶低密度影。

图1 头颅影像既往:吸烟20余年,2-3盒/日。

家族史:无脑血管病家族史。

文化程度:大专。

查体:一般情况:神清,对答不切题,粗测远近记忆力下降,感觉性失语、命名性失语失写、失算、失读。

颅神经:构音障碍。

运动系统:四肢肌力V级,四肢肌容积、肌张力正常。

感觉系统:不能配合。

感觉系统:不能配合。

深浅反射:正常。

共济运动:轮替试验正常,指鼻试验及跟膝胫试验稳准,Romberg 征(-)。

脑膜刺激征:(-)。

定位诊断:高级认知功能受损——大脑皮层及皮层下纤维。

定性诊断:青年男性,急性起病,逐渐进展辅助检查:发泡实验、动态心电图、心脏彩超未发现心源性栓塞依据。

颈部血管彩超、TCD未见明显异常。

HCY:52.8↑μmol/L;LDL-C:2.23 mmol/L。

腰椎穿刺术:压力190mmH20,颜色透明、白细胞2X109/L、红细胞235X109/L、蛋白0.51g/L↑。

血清及脑脊液二代测序、自身免疫性脑炎、副肿瘤相关抗体、寡克隆带未见异常血气、血常规、肝肾功能、电解质、肿瘤标志物、风湿免疫相关指标、传染病系列、人β淀粉蛋白1-42、人磷酸化tau-181蛋白未见异常。

乳酸最小运动量实验阴性。

脑电图:轻度异常脑电图。

MRI检查:图2 左侧额顶叶多发腔隙性亚急性期脑梗死图3 左侧顶枕颞叶异常信号影;考虑软化灶伴皮质层状坏死对患者进行认知功能评估,发现存在:①重度认知功能障碍,远近记忆力以及视空间、语言、注意力、执行能力均受损;②中度焦虑抑郁状态。

且头颈部CTA发现右侧椎动脉起始处显影不清,右侧椎动脉末端闭塞可能。

血管性认知障碍诊治指南血管性认知障碍(vascular cognitive impairment,VCI)是脑血管病临床实践中的一个重要问题,逐渐受到我国学者的关注。

VCI是指由脑血管病危险因素(如高血压病、糖尿病和高脂血症等)、显性(如脑梗死和脑出血等)或非显性脑血管病(如白质疏松和慢性脑缺血)引起的从轻度认知损害到痴呆的一大类综合征。

我们根据国内外临床研究结果和相关文献,结合我国实际情况,提出VCI的诊治指南,供临床参考。

VCI的分类VCI分类方式有多种,根据病因、病理、临床症状、影像学特征等可进行不同分类,目前主要根据病程和病因病理分类。

1.根据病程分类:VCI涵盖了血管源性认知损害从轻到重的整个发病过程,病程分类强调对血管因素导致的认知障碍进行早期识别和干预。

Hachinski和Bowler认为VCI应分为3个阶段:脑危险期(brain-at-risk stage)、围症状期(perisympotomatic stage)、症状期(symptomatic stage)。

但由于缺乏进一步的研究,这一分期没有得到广泛使用。

此后加拿大健康和老龄化研究及加拿大VCI研究联盟在人群调查基础上提出VCI分为3期:非痴呆性血管性认知障碍(vascular cognitive impairment not dementia,VCIND)、血管性痴呆(VaD)和混合性痴呆(mixed dementia,MD)。

通过随访,根据临床症状和神经影像特征进一步确定了这一分类。

虽然这一分期得到了认可和使用,但三者并非病程发展关系,MD实际为病因病理诊断。

2.根据病因分类:大量研究证实VCI可由血管性危险因素、缺血性或出血性卒中、其他脑血管病如脑静脉窦血栓形成及脑动静脉畸形和脑血管病合并AD¨等引起。

据此,我们讨论并提出新的病因分类方法,供临床参考。

推荐采用病因分类方法,对VCI进行诊断。

VCI的诊断从临床评估、神经心理检查、实验室检查和影像学检查等方面进行,综合支持VCI分类诊断的证据,并在排除其他疾病后做出诊断。

血管性认知障碍(VCI)发病机制、分类、综合评估、核心要素、临床特征、诊断流程和规范防治VCI分类VCI是由多种形式和不同程度的血管性脑损伤病理导致,其发病机制尚未完全明确,具有高患病率、高致残率、高异质性和高致死率的特点。

VCI引起痴呆占所有痴呆病因的15%-30%,并且随着人口老龄化发展,VCI疾病负担也逐渐加重,已成为全球公共卫生巨大挑战。

VCI根据临床特征、病因和疾病程度分类:根据临床特征可以分为卒中后痴呆、皮层下缺血性血管性痴呆、多发性梗死性痴呆、混合性痴呆;根据病因可以分为危险因素相关性、缺血性、出血性、其他脑血管性、脑血管病合并老年痴呆;根据疾病程度可以分为轻至轻度血管性认知障碍(VaMCI),重至血管性痴呆(VaD)。

VCI综合评估VCI综合评估应包括临床评估、神经心理评估和影像评估。

1、临床评估应包括病史采集、体格检查和辅助检查,病史采集应尽量全面,需要有知情者的补充,要重点关注认知障碍所累积累及的认知域,卒中与心脑血管疾病史,家族史及相关危险因素。

2、对于所有可疑的VCI患者,均应该进行包括整理认知能力,以及执行、记忆、视空间、语言等多个认知领域的全面神经心理评估。

3、磁共振作为轻度认知障碍神经影像诊断的“金标准”。

对于所有可疑VCI均应该进行神经影像检查,首选MRI检查,评估内容至少包括脑萎缩(部位与程度);脑梗死(部位、大小、数量);脑白质病变(范围)和脑出血(部位、大小、数量),推荐使用国际血管性行为与认知障碍协会(VASCOG)影像诊断标准。

VCI影像评估—VASCOG标准:VASCOG标准推荐的神经影像学VCI 诊断依据(MRI或CT)包括:(1)1个大血管梗塞足以导致轻度VCI,重度VCI(VaD)通常需要≥2个大血管梗塞;(2)1个关键位置的梗塞(常位于丘脑或基底神经节)可导致重度VCI;(3)脑干外多个腔隙性梗塞(>2);关键位置1-2个腔隙伴广泛的白质病变;(4)广泛融合的白质病变;(5)关键位置的颅内出血或大于等于2个颅内出血;(6)以上形式的组合。

血管性认知功能障碍任中秀辽宁本澳市铁路医院神经内科本溪117000血管性认知功能障碍(VCI)最初由Flicker等人提出,包括与缺血性脑血管病有关的所有各种方式和不同程度的认知功能损害.目前尚无有关VCI的病理学诊断标准,病理学资料仅可在临床诊断之后用以支持或证明疾病的存在。

随着我国老龄化人员的增加,VCI不断上升,对VCI研究成为现今的重大课题。

VCI是一个广泛的临床病理范围,各种血管病因和血管病理改变所致的各种类型VCI 的临床表现有很大区别。

VCI的病理改变以白质损害为主,在组织病理学上,白质损害表现为病灶性病变与弥漫性病变。

两者呈现不同比例或不同程度组合。

其临床特征与病理改变关系还有待研究[m。

轻微的病理学改变包括脑血管病变,嗜银颗粒(AGs)及lewy小体出现,新皮层的老年斑(SP),以及颖叶腹内侧出现神经元纤维缠结(NFTs)。

一般认为,各种原因引起的脑缺血是认知功能障碍的病理基础,且大多是微小的,包括急性微出血或小出血灶,微梗死,腔梗或小灶状的缺血或出血性梗死[m。

有意义的是皮层下弓状纤维和麟服体常常是相对保留的区域。

1关于分类标准对VCI尚无统一的分类标准,目前,多将VCI分三个临床亚型:(1)血管性非痴呆认知功能障碍(CIND);(2)血管性痴呆(V AD) ; ( 3)混合性痴呆(MD) e2血管性认知功能障碍的影像学表现与病变部位、体积和数量相关。

小的体积((1^}30m1)也可致痴呆,如在丘脑部位;但在皮层下各部位,梗死灶的数量与认知障碍的相关性比体积更为密切。

在MRI上可见脑室扩大,白质内有多发的长T,、长T:信号。

皮层萎缩,海马萎缩。

正电子发射断层扫描(PET)发现额叶、颖叶、杏仁核和丘脑的氧代谢降低[3〕。

大多数认知障碍的患者,从病史中可发现有感情淡漠、定向障碍、人格改变,以及自我注意的减退等方面的变化。

在临床研究中,对脑组织进行CT扫描或MR影像学观察,通常可见进展缓慢的大脑皮质弥漫性萎缩,其特点是脑沟变宽和侧脑室扩大。