电动吸引器吸痰法考核评分标准修订稿

- 格式:docx

- 大小:79.46 KB

- 文档页数:3

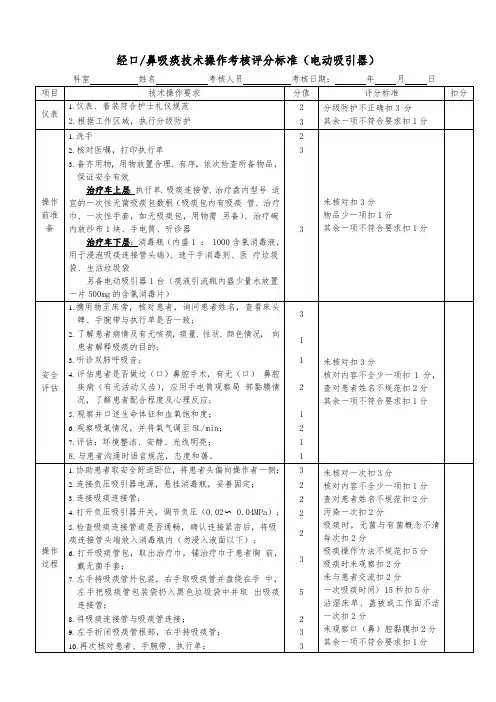

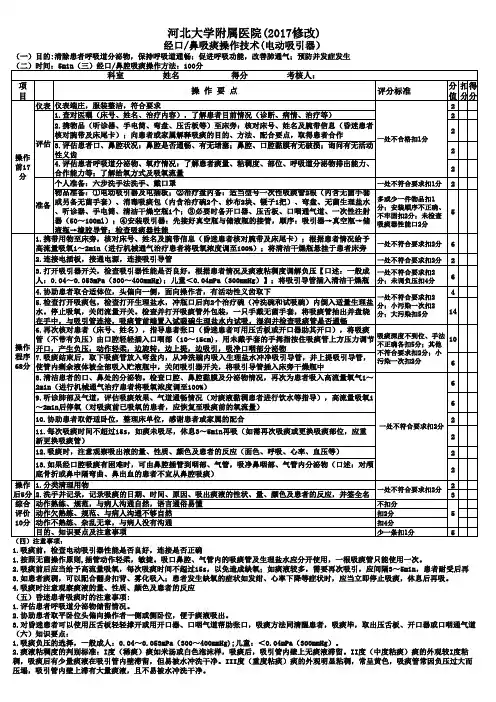

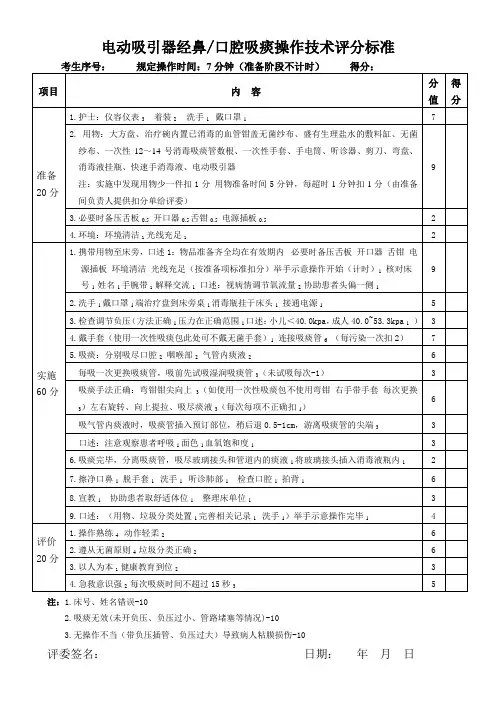

经口/鼻吸痰技术操作考核评分标准(电动吸引器)

理论提问:

1.吸痰过程中有哪些注意事项?

答:①吸痰前,检查电动吸引器性能是否良好,连接是否正确;

②严格执行无菌操作, 每吸痰一次应更换吸痰管,用物每24小时更换丨次;

③吸痰动作轻柔,防止呼吸道黏膜损伤;

④痰液黏稠时,可配合叩击、蒸汽吸入、雾化吸入,提高吸痰效果;

⑤储液瓶内吸出液应及时倾倒,不得超过2/3 ;

⑥每次吸痰时间< 15秒,连续吸引总时间<3分钟,以免造成缺氧;

⑦吸痰过程中当患者出现剧烈咳嗽时,应停止吸引。

2.经口、鼻吸痰时吸痰管插入途径是什么?

答:①经口腔吸痰时:由口腔前庭一颊部一咽部,吸气管内分泌物;

②经鼻腔吸痰时:由鼻腔前庭,下鼻道一鼻后孔一咽部一气管(20〜25cm)。

河北大学附属医院(2017修改)

经口/鼻吸痰操作技术(电动吸引器)

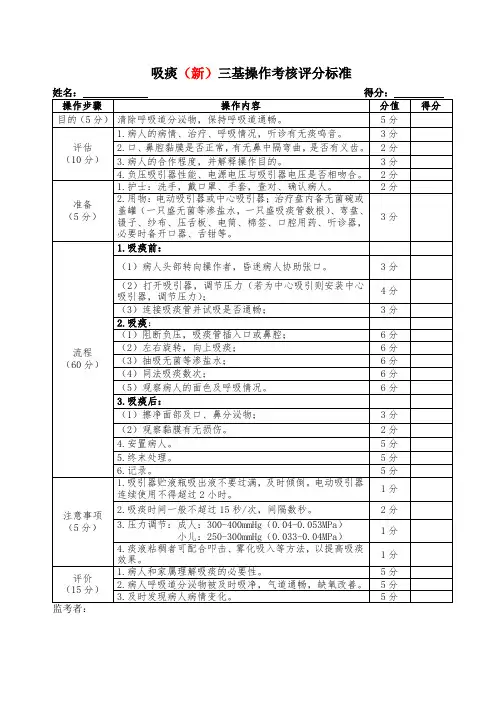

(一)目的:清除患者呼吸道分泌物,保持呼吸道通畅;促进呼吸功能,改善肺通气;预防并发症发生

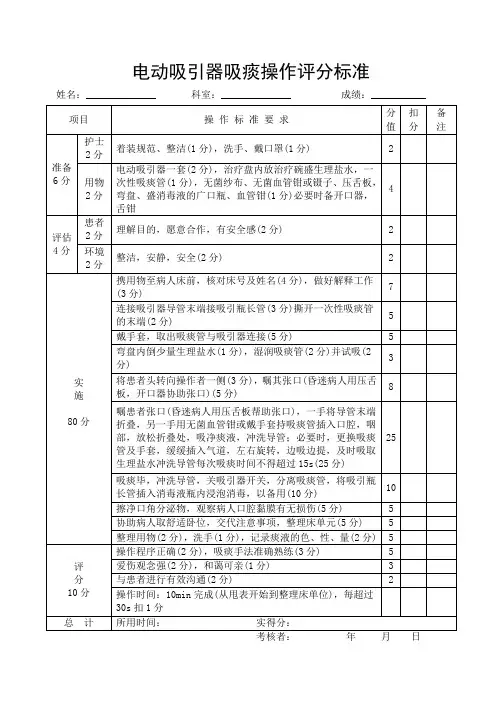

1.吸痰前,检查电动吸引器性能是否良好,连接是否正确

1.按照无菌操作原则,插管动作轻柔,敏捷。

吸口鼻腔、气管内的吸痰管及生理盐水应分开使用,一根吸痰管只能使用一次。

2.吸痰前后应当给予高流量吸氧,每次吸痰时间不超过15s,以免造成缺氧;如痰液较多,需要再次吸引,应间隔3~5min,患者耐受后再

3.如患者痰稠,可以配合翻身扣背、雾化吸入;患者发生缺氧的症状如发绀、心率下降等症状时,应当立即停止吸痰,休息后再吸。

4.吸痰时注意观察痰液的量、性质、颜色及患者的反应

(五)昏迷患者吸痰时的注意事项:

1.评估患者呼吸道分泌物储留情况。

2.协助患者取平卧位头偏向操作者一侧或侧卧位,便于痰液吸出。

3.对昏迷患者可以使用压舌板轻轻撑开或用开口器、口咽气道帮助张口,吸痰方法同清醒患者,吸痰毕,取出压舌板、开口器或口咽通气道(六)知识要点:

1.吸痰负压的选择,一般成人:0.04~0.053mPa(300~400mmHg);儿童:<0.04mPa(300mmHg)。

2.痰液粘稠度的判别标准:I度(稀痰)痰如米汤或白色泡沫样,吸痰后,吸引管内壁上无痰液滞留。

II度(中度粘痰)痰的外观较I度粘稠,吸痰后有少量痰液在吸引管内壁滞留,但易被水冲洗干净。

III度(重度粘痰)痰的外观明显粘稠,常呈黄色,吸痰管常因负压过大而压塌,吸引管内壁上滞有大量痰液,且不易被水冲洗干净。

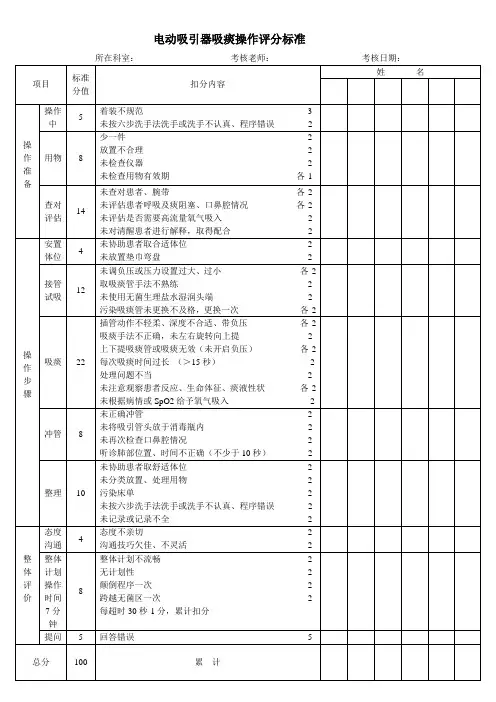

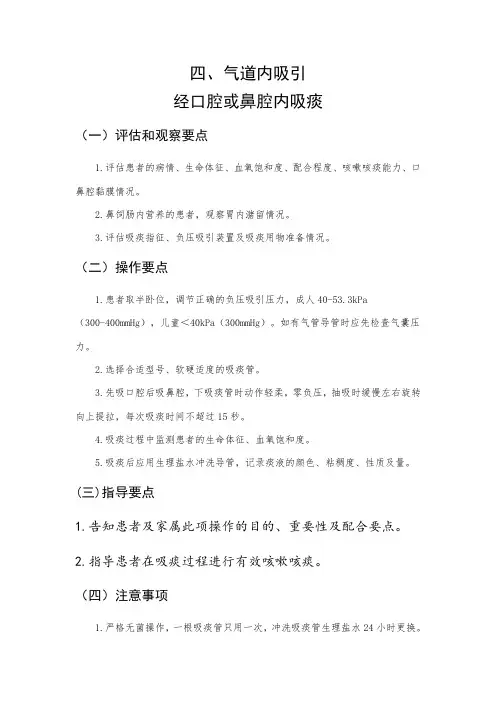

四、气道内吸引经口腔或鼻腔内吸痰(一)评估和观察要点1.评估患者的病情、生命体征、血氧饱和度、配合程度、咳嗽咳痰能力、口鼻腔黏膜情况。

2.鼻饲肠内营养的患者,观察胃内潴留情况。

3.评估吸痰指征、负压吸引装置及吸痰用物准备情况。

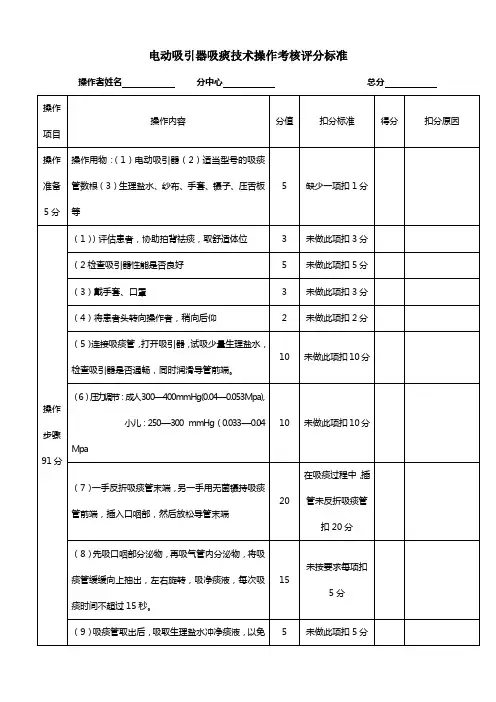

(二)操作要点1.患者取半卧位,调节正确的负压吸引压力,成人40-53.3kPa(300-400mmHg),儿童<40kPa(300mmHg)。

如有气管导管时应先检查气囊压力。

2.选择合适型号、软硬适度的吸痰管。

3.先吸口腔后吸鼻腔,下吸痰管时动作轻柔,零负压,抽吸时缓慢左右旋转向上提拉,每次吸痰时间不超过15秒。

4.吸痰过程中监测患者的生命体征、血氧饱和度。

5.吸痰后应用生理盐水冲洗导管,记录痰液的颜色、粘稠度、性质及量。

(三)指导要点1.告知患者及家属此项操作的目的、重要性及配合要点。

2.指导患者在吸痰过程进行有效咳嗽咳痰。

(四)注意事项1.严格无菌操作,一根吸痰管只用一次,冲洗吸痰管生理盐水24小时更换。

2.负压吸引压力调节在正常范围内,动作轻柔,如遇到阻力,应分析原因,不可暴力操作。

3.吸痰前后给予高流量吸氧30-60秒,每次吸痰时间不超过15秒。

如痰液较多需要再次吸引者,应间隔3-5分钟。

患者出现发绀、心率减慢、血氧饱和度低于90%等缺氧症状时,应当立即停止吸痰。

4.吸痰时,切勿上下提插或固定在一点不动。

5.记录痰液的颜色、量及粘稠度,必要时留取标本送检。

6.无特殊禁忌者,床头抬高30°以上。

7.如有肠内营养者,吸痰前30分钟暂停肠内营养。

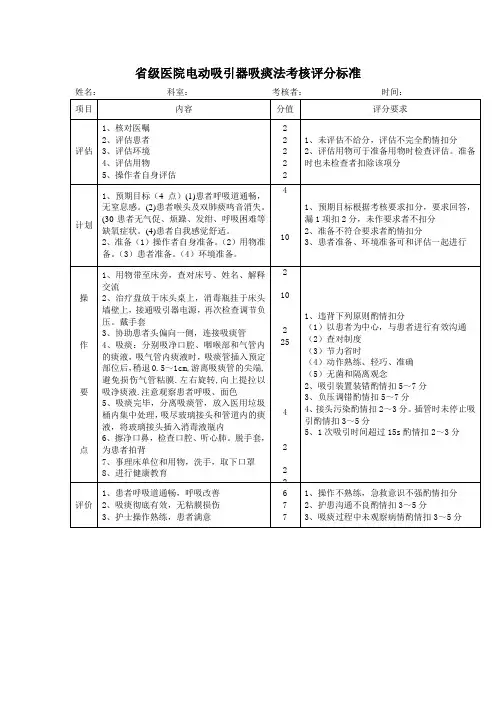

(五)经口腔或鼻腔内吸痰技术操作规程及评分标准见表6-4-1。

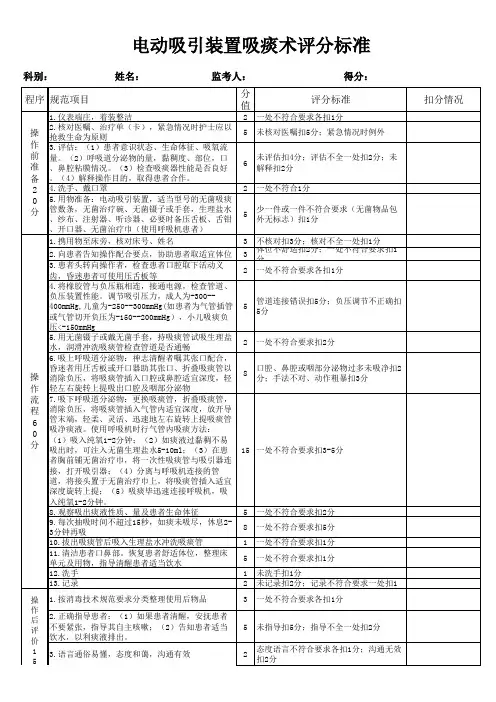

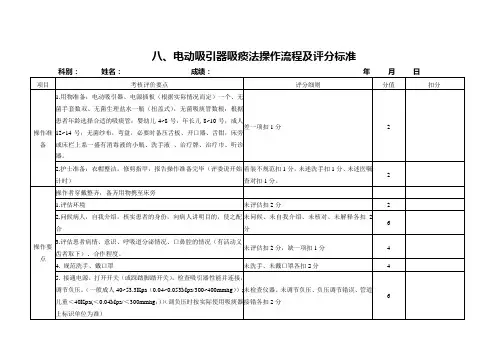

表6-4-1 经口腔或鼻腔内吸痰技术操作规程及评分标准科室姓名时间考核人分数。