中医基础指导:火邪致病(中医六淫致病)

- 格式:doc

- 大小:1.97 KB

- 文档页数:1

中医总论致病六淫(风寒暑湿燥火)【题记:这段时间因为准备参加明年的考试,所以查看了大量的医学参考文献,因此有很多心得,致病因素的六邪论,虽为收集整理,但其中包含了很多本人的个人观点,在此老狼希望朋友们批评指正!】《奇恒》一书,即有‘六气致病’之说。

”炎帝听后点点头道:“此正本王之所惑处。

”求协继续道:“自伏羲画卦以来,人类对自然已有较多认识,以为天、地、人密不可分,休戚相关,故有‘人与天地相参,与日月相应,之说,《奇恒》中记载‘天有六气,降生五味,发为五色,徵为五声’,‘分为四时,序为五节’,这是指六气之常;若六气不能正常施布,造成和谐协调失衡,则‘淫生六疾’,‘过则为灾’而殆害于人,此其六气之变。

该书中明确点出‘六气曰阴、阳、风、雨、晦、明’。

这里的阴,泛指一切寒、凉、冰、冷;这里的阳,泛指一切火、热、温、暑;风与雨,则系普通自然现象;晦则泛指阴天及暮夜或隐幽之事;明则专指白昼或明显可见之事。

这‘六气’正常时,为人类活动必不可少;反常时,则大地为之灾害,人群为之疾病。

习惯称为‘六淫’。

故此该书指出‘阴淫寒疾,阳淫热疾,风淫末(四肢)疾,雨淫腹疾,晦淫惑疾,明淫心疾’。

所谓淫,系指侵袭太过之意。

”见到求协已告一段落,炎帝接问:“先生以隐幽、暴露加解于晦明,颇有新义,望能详之。

”求协续道:“悉乎哉问也。

所谓晦,本晦暗之意。

如某些绝密隐私,不可告人,阴谋设套,不能告人,均曲运神机,机关算尽,能不劳心而发病?又如女色、女室,近之过频,能不损身?而明者亮通而显眼也。

跃武扬威,跋扈专横,或奋力勇作,猛干强行,人之气血能有不伤?晦之伤人,损及心肾,故易患鼓胀、慌乱、疑惑之病;明之伤人则气耗血损,故易患心、肝、肺之疾”。

炎帝听说,再对古典医籍统加回味,深感求协学识渊博,见精见微。

乃再度问曰:“以先生所见,日后诊病,可否以此六气作凭?”求协道:“六气致病,旨在言其病之易发,且临证时尚需审查入微。

故欲真能与临证贴切,《太始天元玉册》及《阴阳》、《金匮》三书,所讲风、寒、暑、湿、燥、火六气,更为合拍。

《中医基础理论》讲课稿:外感病因——六淫现在开始上课。

上一节我们讲了六淫的基本概念,讲了六淫与六气之间的关系,其中重点是同学们记住六淫的基本概念。

在此基础上,根据邪正交争的观点来理解六气转化为六淫的条件,从邪正两个方面来分析。

下面我们从总体上讲一下,(二)六淫致病的一般特征,讲第二个问题。

注意这是六淫风、寒、暑、湿、燥、火致病的共同的属性和特点。

在这个基础上,将来我们具体讲六淫当中每一种致病因素,它们的性质和致病特点。

(一)外感性。

所谓六淫致病的外感性,就是风、寒、暑、湿、燥、火侵袭机体的途径,是由表入里,从肌表口鼻侵入人体。

我们在前面讲经络学说的应用的时候讲到,经络是外邪入侵的通道,六淫侵袭肌表,然后沿着络脉、经脉、腑脏,由表入里,层层深入。

就这个意义说,六淫侵袭机体的特征,它致病特征表现为外感性。

也正因为这样,将六淫所致的疾病,称之为外感疾病;也正因为是这样,前面我们定义六淫的时候,说六淫是风、寒、暑、湿、燥、火,六种外感病邪的统称,强调其外感性。

(二)季节性。

是指六淫致病所表现出来的病理变化形成的疾病,具有鲜明的时尚性,表现为季节的时相性。

将风、寒、暑、湿、燥、火,大家回忆一下,在讲五行学说,对于自然现象的分类,有个五气。

每一种气,气和六气的变化与五行相类,归成一系统。

而五行和四季,按照五行的规律转化为五时,和它相适应。

根据这样一种思想,体现了六淫致病的鲜明的季节性。

比如,春季的时候,春属木,它们是一个系统,而六气变化,风属木,所以说春季的时候多风病;夏季多暑病;长夏多湿;秋季多燥;冬季多寒,这是一般规律。

注意这里面强调是一般规律,并不等于在其他季节的情况下,不会出现风、寒、暑、湿、燥、火,冬季照样可以出风病;秋季照样可以出寒(病)、出湿(病)。

就是一般的规律,六淫致病有个特点,表现为鲜明的季节性。

(三)地域性。

因为地域是指地理环境来说的,还指工作环境说的。

比如地理环境不同,常常形成特殊的气候类型,表现为六气的变化有所区别,所以六淫致病,又和地理环境有关。

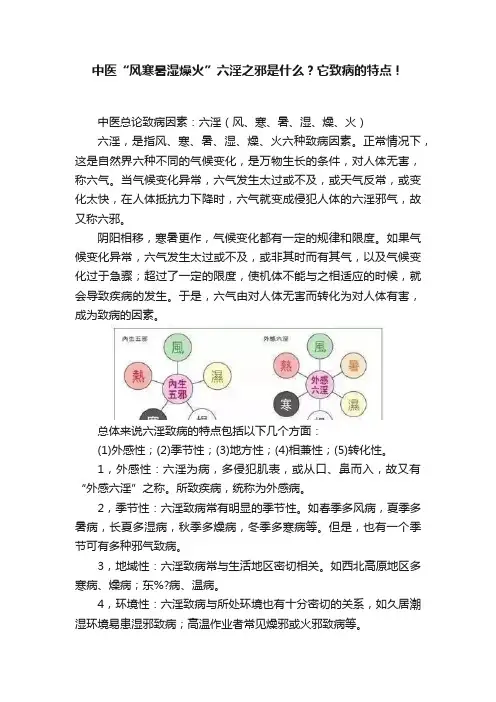

中医“风寒暑湿燥火”六淫之邪是什么?它致病的特点!中医总论致病因素:六淫(风、寒、暑、湿、燥、火)六淫,是指风、寒、暑、湿、燥、火六种致病因素。

正常情况下,这是自然界六种不同的气候变化,是万物生长的条件,对人体无害,称六气。

当气候变化异常,六气发生太过或不及,或天气反常,或变化太快,在人体抵抗力下降时,六气就变成侵犯人体的六淫邪气,故又称六邪。

阴阳相移,寒暑更作,气候变化都有一定的规律和限度。

如果气候变化异常,六气发生太过或不及,或非其时而有其气,以及气候变化过于急骤;超过了一定的限度,使机体不能与之相适应的时候,就会导致疾病的发生。

于是,六气由对人体无害而转化为对人体有害,成为致病的因素。

总体来说六淫致病的特点包括以下几个方面:(1)外感性;(2)季节性;(3)地方性;(4)相兼性;(5)转化性。

1,外感性:六淫为病,多侵犯肌表,或从口、鼻而入,故又有“外感六淫”之称。

所致疾病,统称为外感病。

2,季节性:六淫致病常有明显的季节性。

如春季多风病,夏季多暑病,长夏多湿病,秋季多燥病,冬季多寒病等。

但是,也有一个季节可有多种邪气致病。

3,地域性:六淫致病常与生活地区密切相关。

如西北高原地区多寒病、燥病;东%?病、温病。

4,环境性:六淫致病与所处环境也有十分密切的关系,如久居潮湿环境易患湿邪致病;高温作业者常见燥邪或火邪致病等。

5,相兼性:六淫邪气既可单独侵袭人体发病,如寒邪直中脏腑而致泄泻;又可两种以上相兼同时侵犯人体而致病,如风热感冒,寒湿困脾、风寒湿痹等。

6,转化性:六淫致病虽各有特点,但不是孤立的,它还可以相互影响,而且在一定条件下,其病理性质可发生转化--------如寒邪可郁而化热,暑湿日久可以化燥伤阴,六淫之邪皆可从热化火等。

引起转化的原因有两点,一是人的体质不同;二是治疗不当。

具体各邪的?%Cstrong>具体各邪的特点如下:1.风邪(1)风为阳邪,其性开泄,易袭阳位。

“伤于风者,上先受之”(2)善行而数变。

六淫的概念及共同致病特点一、六淫的基本概念六淫,即风、寒、暑、湿、燥、火(热)六种外感病邪的统称。

在正常情况下,风、寒、暑、湿、燥、火是自然界六种不同的气候变化,是万物生长化收藏和人类赖以生存的必要条件,称为“六气”。

人类长期生活在六气交互更替的环境中,对其产生了一定的适应能力,一般不会致病。

但在自然界气候变化异常,超过了人体的适应能力,或人体的正气不足,抗病能力下降,不能适应自然界气候变化而导致发病时,六气则成为致病因素。

此时,伤人致病的六气便称之为“六淫”。

淫,有太过和浸淫之意。

由于六淫是致病的邪气,所以又称其为“六邪”。

自然界气候变化的异常与否是相对的。

这种相对性表现在两个方面:一是与该地区常年同期气候变化相比,或太过,或不及,或非其时而有其气,如冬季应寒而暖等,或气候变化过于强烈急骤,如严寒酷热,或暴冷暴热等,人体不能与之相适应,就会导致疾病的发生,此时六气淫胜,则为六淫之邪。

二是气候变化作为致病条件,是与人体正气的强弱及适应能力相对而言的。

若气候剧变,机体正气强盛者可自我调节而不病,而正气虚弱之人则可能感邪发病;此外,自然界气候虽然正常变迁,但因个体的正气不足,体质较弱,适应能力低下,仍可感邪发病,因此对于病人而言,六气即成为致病邪气,所致病证也属六淫致病范畴。

二、六淫的共同致病特点六淫致病一般有以下共同特点:1.外感性六淫致病,其侵犯途径多从肌表、口鼻而入,或两者同时受邪。

如风寒湿邪易犯人肌表,温热燥邪易自口鼻而入等。

由于六淫邪气均是自外界侵犯人体,故称其为外感致病因素,所致疾病即称为“外感病”。

2.季节性六淫致病常具有明显的季节性。

如春季多风病,夏季多暑病,长夏多湿病,秋季多燥病,冬季多寒病等。

六淫致病与时令气候变化密切相关,故其所致病变又称之为“时令病”。

由于气候异常变化的相对性,因此夏季也可见寒病,冬季也可有热病。

3.地域性六淫致病与生活、工作的区域环境密切相关。

如西北多燥病、东北多寒病、江南多湿热病;久居潮湿环境多湿病;长期高温环境作业者,多燥热或火邪为病等。

中医学:六淫各自的性质和致病特点风、寒、暑、湿、燥、火(热)各自具有不同的性质和致病特点,根据其性质及致病特点,又可以将其划分为阴邪、阳邪两大类,即风、暑、火、燥为阳邪,寒、湿为阴邪。

1∙风邪凡致病具有自然界风之善动不居、轻扬开泄、向上向外等特性的外邪,称为风邪。

由风邪侵袭人体引起的疾病,称为外风病。

自然界的风是气温和气压变化引起大气流动形成的,其流动性大,变化多端,无孔不入,穿透性强,易向上、向外扩散。

风为春季的主气,故风邪引起的疾病以春季为多,但又终岁常在,不限于春季,其他季节也可有风邪为病。

风邪的性质和致病特点如下:(1)风为阳邪,轻扬开泄,易袭阳位:风邪具有轻扬、升散、向上、向外的特性,故风邪致病常侵袭人体的上部、肌表、腰背等属阳的部位。

如风邪上扰头面,可见头项强痛、口眼歪嘀等症。

肺为脏腑之盖,外合皮毛,风邪外袭,常伤于肺,使肺气不宣,而见鼻塞流涕、咽痒咳嗽等症。

风邪客于肌表,可见恶风、发热等表证。

风邪袭于阳经及背部,则见腰背疼痛等症。

风性开泄,是指风邪具有疏通、透泄之性,故风邪侵袭肌表,使媵理开泄,而出现汗出、恶风等症状。

故《素问•太阴阳明论》说:“故犯贼风虚邪者,阳受之。

”“伤于风者,上先受之。

”(2)风性善行而数变:“善行”,是指风邪具有善动不居、游移不定的性质,故其致病有病位游移、行无定处的特点。

如风寒湿三气杂至而引起的痹证,若见游走性关节疼痛,痛无定处,则属于风邪偏盛的表现,称为“行痹”或“风痹”。

“数变”,是指风邪致病具有发病迅速、变幻无常的特点。

如小儿风水病,初起仅有表证,但短时间内即可见头面一身悉肿。

又如尊麻疹,中医认为是风邪所致,正是因为其具有发作无常,瘙痒不已,小如麻粒丘疹,大如豆瓣,甚则融合成片,发无定处,此起彼伏的特点。

总之,以风邪为先导的外感性疾病,通常具有发病急,变化多,传变快,病位不定等特点。

(3)风性主动:风邪致病具有动摇不定的特点,常表现为眩晕、震颤四肢抽搐、角弓反张、目睛上视等。

中医基础理论辅导:六淫——火中医基础理论辅导:六淫——火中医基础理论辅导:六淫——火(1) 火的概念:火(包括温、热)为阳盛之气所化生,故火热可以混称。

但火与热,在中医病因学中则同中有异。

火热旺于炎热的夏季,但不像暑邪那样有明显的季节性,在其他季节中,因火热而致病者亦不少见。

温与火热,性质相同,只是在程度上有一定的差别而已,故又有“温为热之渐,火为热之极”的说法。

正是由于温热同属外感热病的一类致病因素,故临床亦常温热并称,谓之温热病邪。

火热为病亦有内、外之分。

外来火热之邪,除直接感受温热病邪之外,亦可由风寒暑湿燥等外邪转化而来,此即所谓“五气化火”,五气之中,暑邪即是外来之火,称之为暑热,其余风、寒、湿、燥之所以能够转化,亦必须具备一定的条件。

(2) 火热邪气的性质和致病特点:火热邪气的表现,亦是将自然界中柴火燃烧而出现的火热上腾及红赤明亮现象,来比拟人体感受温热火邪时所出现的一系列病理反应及证候。

中医病因学认为,火热病邪有如下性质和致病特点:①火热为阳邪,其性燔灼上炎。

②火易耗气伤津。

③火易生风动血。

④火热易致肿疡。

(3) 外感火热病邪的传变及常见病证一般认为,外感温热多属实热病邪,故其为病则成实热(或实火)证候。

温热之邪侵袭人体,其途径与部位亦是由肌表或口鼻而入。

其病理变化,首先是使肌表营卫失调,阳气郁阻,不得泄越,机体阳热亢盛,功能亢奋,正邪斗争剧烈,从而出现高热、恶热、喜冷、脉数等一系列火热征象。

若热在皮肤,迫津外泄故大汗出;热陷血脉,则血流加速,甚则血行逆乱而妄行,从而可见一系列动血、出血病证。

凡感受其他外邪(如风寒湿燥等)而成火热病证者,期间往往须经过一段化热病程,进而热极化火。

如外感寒邪入里,从阳而化热,热极而生火;或湿邪郁久化热,湿热郁结,而成痰火。

同样,风与燥亦可以从阳而化热化火。

温热、火邪能直接煎灼津液,内伤脏腑而出现一系列阴津亏耗,燥热内生之病证,临床可见口干、喜冷饮、大便干、小便短赤等症。

中医的外感六淫基础知识:風 - 寒 - 暑 - 濕 - 燥 - 火首页 > 基础知识 > 中医理论 > 中医基础中医的外感六淫基础知识:風 - 寒 - 暑 - 濕 - 燥 - 火外感六淫病因理论相关概念内涵的探讨、六淫致病机理的临床和实验研究进展两方面进行了综述,以期为丰富和发展传统六淫病因理论外感六淫: 風寒暑濕燥火人類依賴天地萬物而生存,亦遵循四季規律而成長發育。

風、寒、暑、濕、燥、火,本是自然界四季氣候的正常變化,被稱為"六氣"。

由於六氣異常變化,發生太過(如暴熱、暴冷等)或不及時(如春天氣溫不暖反寒,秋天應涼反熱等),超出人體適應能力,就成為致病因素,這種情況下中醫稱為"六淫"或"六邪",屬外在病源。

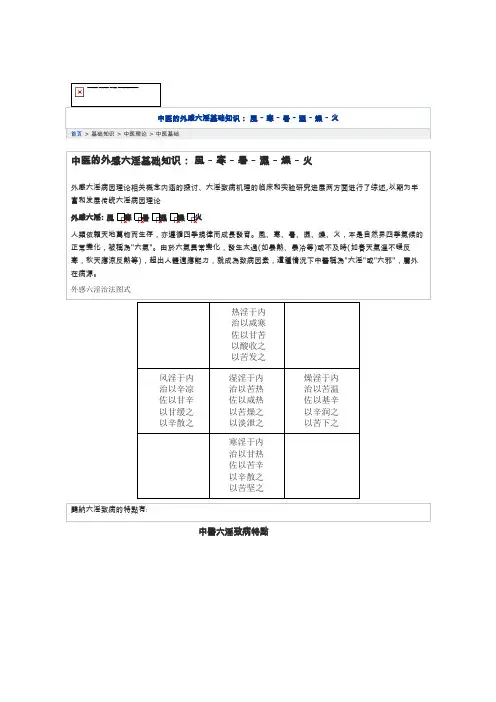

外感六淫治法图式热淫于内治以咸寒佐以甘苦以酸收之以苦发之风淫于内治以辛凉佐以甘辛以甘缓之以辛散之湿淫于内治以苦热佐以咸热以苦燥之以淡泄之燥淫于内治以苦温佐以基辛以辛润之以苦下之寒淫于内治以甘热佐以苦辛以辛散之以苦坚之歸納六淫致病的特點有﹕中醫六淫致病特點六淫致病多與季節氣候、居住環境有關。

如春季多風病,夏季多暑病,長夏多濕病,秋季多燥病,冬季多寒病。

久居濕地易受濕邪侵犯,高溫環境易中暑等。

六淫既可單獨侵襲人體,也可兩種以上聯合侵犯人體而致病。

如風寒感冒、風寒濕痹等。

六淫入侵後,在一定條件下可以相互轉化。

如寒邪深入體內又可轉化為熱邪,暑濕積聚過久可轉化為燥邪等。

六淫通常遁體表肌膚組織間或口鼻等孔竅由外入內。

故有 "外感六淫"之稱。

從現代臨床觀察,所謂六淫致病,除氣候因素外,還包括生物(細菌、病毒)、物理、化學等引起的病變在內。

此外,某些非外來六淫感染,而是內在臟腑功能失調,產生類似六淫致病的表現,它們也具有六淫致病特點,中醫稱為"內生五邪",包括內風、內寒、內濕、內燥、內火(內熱)五種病理狀態。

六淫的概念及共同致病特点一、六淫的基本概念六淫,即风、寒、暑、湿、燥、火(热)六种外感病邪的统称。

在正常情况下,风、寒、暑、湿、燥、火是自然界六种不同的气候变化,是万物生长化收藏和人类赖以生存的必要条件,称为“六气”。

人类长期生活在六气交互更替的环境中,对其产生了一定的适应能力,一般不会致病。

但在自然界气候变化异常,超过了人体的适应能力,或人体的正气不足,抗病能力下降,不能适应自然界气候变化而导致发病时,六气则成为致病因素。

此时,伤人致病的六气便称之为“六淫”。

淫,有太过和浸淫之意。

由于六淫是致病的邪气,所以又称其为“六邪”。

自然界气候变化的异常与否是相对的。

这种相对性表现在两个方面:一是与该地区常年同期气候变化相比,或太过,或不及,或非其时而有其气,如冬季应寒而暖等,或气候变化过于强烈急骤,如严寒酷热,或暴冷暴热等,人体不能与之相适应,就会导致疾病的发生,此时六气淫胜,则为六淫之邪。

二是气候变化作为致病条件,是与人体正气的强弱及适应能力相对而言的。

若气候剧变,机体正气强盛者可自我调节而不病,而正气虚弱之人则可能感邪发病;此外,自然界气候虽然正常变迁,但因个体的正气不足,体质较弱,适应能力低下,仍可感邪发病,因此对于病人而言,六气即成为致病邪气,所致病证也属六淫致病范畴。

二、六淫的共同致病特点六淫致病一般有以下共同特点:1.外感性六淫致病,其侵犯途径多从肌表、口鼻而入,或两者同时受邪。

如风寒湿邪易犯人肌表,温热燥邪易自口鼻而入等。

由于六淫邪气均是自外界侵犯人体,故称其为外感致病因素,所致疾病即称为“外感病”。

2.季节性六淫致病常具有明显的季节性。

如春季多风病,夏季多暑病,长夏多湿病,秋季多燥病,冬季多寒病等。

六淫致病与时令气候变化密切相关,故其所致病变又称之为“时令病”。

由于气候异常变化的相对性,因此夏季也可见寒病,冬季也可有热病。

3.地域性六淫致病与生活、工作的区域环境密切相关。

如西北多燥病、东北多寒病、江南多湿热病;久居潮湿环境多湿病;长期高温环境作业者,多燥热或火邪为病等。

中医基础--六淫六淫一、注淫的特性风(1)风为阳邪,其性开泄,易袭阳位:风邪具有升发、向上的特性,因此从阴阳的属性来说,风邪属于阳邪。

其性开泄:是指风邪会使肌表腠理开张而疏泄,出现汗出、恶风的症状。

风邪易袭阳位:是指风邪通常从人体的上部,或肌表侵袭而入。

(2)风性“善行而数变”:是指风邪侵犯人体后,其传变的病位没有一定的规律,所导致的病证经常是游移不定且变幻莫测。

(3)风为“百病之长”:指风邪是六淫中最容易侵袭人体的邪气。

也就是说寒、湿、燥、热、火等邪气通常依附于风邪而侵袭人体,如外感风寒、风热、风湿、风燥和风火等。

寒(1)寒为阴邪,易伤阳气:指寒邪属性为阴,人体感受寒邪后,容易损伤阳气。

(2)寒性凝滞:当寒邪侵袭人体后,首先损伤阳气,致使气无力行血,导致气血凝滞而不通,气血不通则痛,因此说寒性凝滞而主痛。

(3)寒性收引:由于寒邪寒性凝滞,容易引起致气滞血瘀,气机血脉的运行受阻,因此导致肌表、经络和肌肉等组织收缩而挛急。

暑(1)暑为阳邪,其性炎热:暑邪的属性为阳。

由于暑邪为火热之气所化生,因此具有火热的特性。

(2)暑性升散,伤津耗气:暑邪具有火热升散的特性,当暑邪侵袭人体,火热之性会引起出汗,当汗出多时则容易耗伤津液,此时气也会随着津液而溢出,因此暑邪亦会耗阳气。

(3)暑多夹湿:由于夏季时除了气候炎热之外,经常是多雨而潮湿,因此人体感受暑邪时,通常也会同时患有湿邪。

湿(1)湿为阴邪,阻遏气机,易损伤阳气:湿邪的属性为阴。

湿邪具有重浊黏滞的特性,因此容易阻遏气机,致使气机的运行不畅,最终导致阳气亦受损伤。

(2)湿性重浊黏滞:湿邪为水湿停滞所化生的邪气,水的特性为趋下流动,当水凝滞不动时则反而沉重且混浊,因此说湿性黏滞而重浊。

(3)湿性趋下,易袭阴位:是指湿邪通常从人体的下部侵袭而入。

燥(1)燥性干涩,易伤津液:燥邪的特性干涩,因此容易耗损人体的津液,造成阴津亏虚的病变。

(2)燥易伤肺:燥邪容易损伤肺的津液,影响气机正常的宣发和肃降。

中医学知识点归纳:六淫致病特点六淫即风、寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪的总称。

六淫的概念源于六气,六气是指风、寒、暑、湿、燥、火六种自然界的气候变化,它是万物生长变化的自然条件,也是人类赖以生存的自然条件,在正常的环境下是不会致病的。

只有当气候变化异常,超过了一定限度,包括六气太过(如夏天热极、冬天寒极),六气不及(如暑天不热或冬天不冷),非其时而有其气(如春应温而反寒,冬季应寒而反温),气候变化过于急骤(如骤冷、骤热)等,超过人体的适应能力,从而使人发病,这时六气就变成六淫。

六淫侵犯人体致病有以下几个共同的特点:1、外感性六淫致病,多从体表或口鼻入侵,出现打喷嚏、流鼻涕、头疼等感冒初期症状中医称为表证。

如果表邪不能及时驱除,由表入里损伤其他脏器可使病情加重,如感冒加重侵犯肺脏可以转变为肺炎。

像《素问》中说:此邪之从皮毛而入,极于五脏之次也。

说明了外邪侵犯人体之后会呈现出由表及里的传变过程。

2、季节性六淫多与各个季节的气候变化有关,多是由于各个季节的主气过盛而形成淫邪致病。

如春季多风病,夏季多暑病,长夏多湿病,秋季多燥病,冬季多寒病。

3、地方性我国由于幅员辽阔,各地的气候不尽相同,例如夏季南方偏湿热,而北方偏干热,所以同样的季节会导致不同的疾病。

中医认为同样的疾病因为地域的差异,病因和用药也不相同。

如夏季感冒北方多为暑热,南方则多为暑湿。

4、相兼性六淫之邪可单独致病,也可兼夹致病,如夏季暑邪可以单独致病如暑热,也可以和湿邪相合致病为暑湿。

5、转化性六淫在致病过程中,在一定条件下,其征候的性质可以发生转化,例如寒邪入侵本身体质偏阳的人,正邪抗争于里就会发热;暑湿日久可以化燥伤阴。

【考题】夏季南方偏湿热,而北方偏干热,所以同样的季节会导致不同的疾病。

这体现了六淫致病的什么特点( )A.外感性B.季节性C.相兼性D.地方性E.转化性。

中医理论:六淫致病中医讲究“正气内存、邪不可干”。

人身体致病的原因是由于邪气的入侵。

六淫,就是其中一种。

张成老师给我们具体讲解六淫跟身体的关系。

六淫是什么意思呢,六是指风、火、寒、暑、湿、燥这六种天气的变化,而“淫”的意思是太过。

也就是说,当这六种天气变化太过的时候,也成为侵犯人体的外邪,对我们的健康有伤害了。

(1)风《索问骨空论》中讲到,“风者,百病之始也。

”风属阳,其性升发、向上、向外、动摇不定,因此,它一方面容易侵犯人体的头部、皮肤等较高、表面的位置,另一方面由于其动摇不定,风病的发病部位往往也不确定。

风病主要包括两种:自然界的风邪侵入人体导致的病症和肝风内动导致的疾病。

自然界风邪主要侵犯人的体表和肺,常见的病症有发热、恶风、咳嗽、鼻塞、中风、破伤风、风疼等,此类病症多发于春天,但其他季节也可发生。

肝风内动主要包括血虚、热极生风,肝阳化风等种类。

(2)火火病一般都是通过两种因素导致的,一个是温热邪气入侵人体,还有一个就是其他五邪进入人体化为火。

火的特性为热极、炎上,可以灼伤脉络、消耗津液,因此,火证往往会出现浑身发热、烦躁、尿赤、吐血、口渴、大便干燥等病症。

火证主要分为实火和虚火两种,实火的症状表现有浑身发热、便秘、口渴、面色发红、目赤、舌头发红、心情烦躁、尿血、便血等;虚火的症状表现有面色潮红、心烦、失眠、口干舌燥、尿短而赤、干咳、舌苔较少等。

(3)寒寒属阴,具有收缩牵引、凝结阻滞等特点,容易伤阳、收缩毛窍,因此,寒病患者往往会出现四肢发冷、怕冷、呕吐、浑身疼痛、腹痛等病症。

寒包括外寒、内寒两种,外寒指的是自然界中的寒气侵犯人体,外寒病主要有寒伤脾胃和寒邪侵表两种,寒伤脾胃主要是由食用生冷食物引起的,患者可出现呕吐、恶心、腹挥、腹部疼痛等病症;寒邪侵表患者可出现咳嗽、浑身疼痛、关节疼痛等病症。

内寒指的是人体的抵御能力减弱,阳气衰弱,内寒病主要有上焦阳虚、中焦虚寒、下焦虚冷三种类型。

(4)暑暑属阳,为阳邪,具有炎热、携湿、升散等特点,因此,暑病患者往往会出现高热、口干舌燥、多汗、心烦、小便短而赤、大便稀薄等病症。

中医基础理论中的六淫邪气理论中医学是中国传统的医学体系,其理论体系非常完整。

其中,六淫邪气理论是中医理论的重要组成部分,被广泛应用于中医的诊断和治疗。

本文将介绍六淫邪气理论的概念、分类及其在中医实践中的应用。

概念六淫邪气是指外界的六种气候因素,即风、寒、暑、湿、燥、火。

它们可以通过身体的经络、经脉进入人体,引发疾病。

在中医理论中,六淫被认为是导致各种疾病的根源,因此,了解六淫邪气的特征和对人体的影响至关重要。

分类及特征1. 风邪:风是最常见的六淫邪气,具有能够迅速传播和变化的特点。

风邪容易导致感冒、头痛、风寒湿痹等疾病。

2. 寒邪:寒邪具有寒冷之性,容易侵袭人体的表层,特别是肌肤、筋骨等组织。

寒邪引发的疾病包括寒邪感冒、寒痹等。

3. 暑邪:暑邪与炎热天气密切相关,也可以通过病菌传播。

患有暑邪的人容易出现中暑、暑湿病等症状。

4. 湿邪:湿邪具有潮湿、重滞的性质,容易损伤脾胃功能,引发湿邪证。

湿邪可导致湿困、湿热等病症。

5. 燥邪:燥邪容易伤及肺脏、皮肤等干燥脆弱的部位,引发肺燥、燥咳等疾病。

6. 火邪:火邪具有炎热性质,易于引发炎症和火热病证,如火热感冒、湿热病等。

应用中医理论认为,六淫邪气可以直接侵袭人体或与体内的正气相交互作用,导致疾病的发生。

因此,在中医的诊断和治疗中,六淫邪气的分析是非常重要的。

在诊断中,中医师通过观察和问诊,判断病人体内的邪气类型,如风寒感冒、湿困等。

这有助于确定适当的治疗方案。

在治疗中,中医师会针对不同的邪气类型采取对应的治疗方法。

例如,在感冒中,如果是风邪为主,医师会采用祛风解表的治疗方法。

此外,中医也强调预防疾病的重要性。

人们可以通过调整饮食和生活习惯,增强自身的正气,减少六淫邪气对人体的侵袭。

比如,在寒冷天气中,人们可以选择穿暖和衣物,并避免长时间在寒冷环境中停留。

总结六淫邪气理论是中医基础理论中重要的内容之一。

它描述了外界气候因素对人体健康的影响,提供了中医诊断和治疗的依据。

中医入门:六淫(风、寒、暑、湿、燥、火)辨证知识点总汇!大家好,我是中医刘医生今天给大家讲讲中医“六淫”辨证六淫辩证六淫是风、寒、暑、湿、燥、火六种病邪的统称。

六淫辨证,是根据六淫的性质和致病特点,对四诊所收集的各种病情资料进行分析、归纳,辨别疾病当前病理本质是否存在着六淫病证的辨证方法。

六淫病证的发生,多与季节气候和居处环境有关,如春季多风病,夏季多暑病,长夏多湿病,秋季多燥病,冬季多寒病。

久居湿地易患湿病,高温环境作业又常有燥热为病等。

由于六淫病证的发生是因外邪侵入而致,各病证既可单独存在,又可相互兼夹,还可在一定条件下发生转化。

一、风淫证风淫证是指风邪侵袭人体肤表、经络等,导致卫外功能失常,表现出符合“风”性特征的证。

【证候表现】恶风,微发热,汗出,苔薄白,脉浮缓;或有鼻塞、流清涕、喷嚏,或伴咽喉痒痛、咳嗽;或突起风团,皮肤瘙痒,瘾疹;或突发肌肤麻木,口眼喁斜;或肌肉僵直、痉挛、抽搐;或肢体关节游走作痛;或新起面睑、肢体浮肿等。

【证候分析】因气候突变、环境不适、体弱等因素导致风邪外袭所致。

风为阳邪,其性开泄,易袭阳位,善行而数变,常兼夹其他邪气为患。

故风淫证具有发病迅速、变化快、游走不定的特点。

风淫证根据其病位不同而有不同的证候。

风邪袭表,伤人卫气,卫气不同,腠理疏松,则见恶风发热,汗出,脉浮;风邪袭肺,肺气失宣,鼻窍不利,则见咳嗽,咽喉痒痛,鼻塞,流清涕或喷嚏;风邪侵袭肤表、肌腠,营卫不和,则见突起风团,皮肤瘙痒,瘾疹;风邪或风毒侵袭经络,经气阻滞不通,轻则可出现肌肤麻木,口眼喁斜,重则肌肉僵直、痉挛、抽搐;风与寒湿相兼,侵袭筋骨关节,阻痹经络,则见肢体关节游走疼痛;风邪侵犯肺卫,宣降失常,通调水道失职,则见面睑、肢体浮肿。

寒、热、火、湿、痰、水、毒等邪多依附于风而侵犯人体,形成不同的病性兼夹证,如风寒证、风热证、风火证、风湿证、风痰证、风水证、风毒证等。

【辨证要点】恶风、微热、汗出、脉浮缓;或突起风团、瘙痒、麻木,肢体关节游走疼痛,面睑浮肿等为主要表现。

中医论致病因素之六淫火邪在中医理论中,致病因素众多,其中六淫邪气是常见且重要的一类。

六淫,即风、寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪的统称。

而火邪,作为六淫之一,具有独特的致病特点和危害。

火邪的产生,既可以来自自然界,如炎热的气候、干燥的环境等,也可以由人体内部的机能失调所引发。

当外界气温过高、湿度较低时,火邪容易侵袭人体;而在人体内,情志过激,如暴怒、焦虑等,或饮食不节,过多食用辛辣、温热的食物,以及过度劳累、房事不节等,都可能导致阳气过盛,化为火邪。

火邪为病,具有以下显著的特点。

首先,火为阳邪,其性炎上。

这意味着火邪具有向上、向外的特性。

人体上部,如头面部,更容易受到火邪的侵袭,出现口舌生疮、牙龈肿痛、咽喉疼痛等症状。

其次,火邪易扰心神。

心在五行中属火,火邪极易影响心的正常功能,使人出现心烦失眠、狂躁谵语等神志异常的表现。

再者,火邪易耗气伤津。

火邪炽盛,会加速人体的代谢,导致气的消耗和津液的亏损。

患者常出现乏力、口渴、咽干、小便短赤、大便干结等症状。

此外,火邪易生风动血。

火热之邪灼伤肝经,耗竭阴液,使筋脉失养,容易引发肝风内动,表现为高热抽搐、角弓反张等。

同时,火邪还会迫血妄行,导致各种出血症状,如吐血、衄血、尿血、便血、皮肤发斑等。

最后,火邪易致疮痈。

火邪侵袭人体,聚于局部,腐肉成脓,容易引发痈肿疮疡,表现为局部红肿热痛、化脓溃烂等。

在临床诊断中,判断是否为火邪致病,需要综合多方面的因素。

首先,要观察患者的症状。

如果出现高热、口渴、面红目赤、舌红苔黄、脉数等表现,往往提示有火邪的存在。

其次,要了解患者的发病环境和生活习惯。

比如,长期处于炎热干燥的环境,或者平素嗜食辛辣油腻之品,都增加了火邪致病的可能性。

此外,还要参考病程和病情的变化。

火邪致病,病情往往发展迅速,变化多端。

针对火邪致病的治疗,中医有着丰富的方法和经验。

首先,清热泻火是基本的治疗原则。

根据火邪所在的部位和病情的轻重,选用不同的清热泻火药物。

火具有炎热特性,旺于夏季,从春分、清明、谷雨,到立夏四个节气,为火气主令。

因夏季主火,故火与心气相应。

但是火并不象暑那样具有明显的季节性,也不受季节气候的限制。

(2)温、暑、火、热的关系:温、暑、火、热四者性质基本相同,但又有区别。

温与热:这里的温和热均指病邪而言。

温为热之渐,热为温之甚,二者仅程度不同,没有本质区别,故常温热混称。

在温病学中所说的温邪,泛指一切温热邪气,连程度上的差别也没有。

暑与火(热):暑为夏季的主气,乃火热所化,可见暑即热邪。

但暑独见于夏季,纯属外邪,无内暑之说。

而火(热)为病则没有明显的季节性,同时还包括高温、火热煎熬等。

火与热:火为热之源,热为火之性。

火与热,其本质皆为阳盛,故往往火热混称。

但二者还是有一定的区别的,热纯属邪气,没有属正气之说。

而火,一是指人体的正气,称之为“少火”;二是指病邪,称之为“壮火”。

这是火与热的主要区别。

一般地说,热多属于外感,如风热、暑热、温热之类病邪。

而火则常自内生,多由脏腑阴阳气血失调所致,如心火上炎、肝火炽盛、胆火横逆之类病变。

就温、热、火三者而言,温、热、火虽同为一气,但温能化热,热能生火,所以在程度上还是有一定差别的。

温为热之微,热为温之甚;热为火之渐,火为热之极。

(3)火的含义:中医学中的火有生理与病理、内火和外火之分。

①生理之火:生理之火是一种维持人体正常生命活动所必须的阳气,它谧藏于脏腑之内,具有温煦生化作用。

这种有益于人体的阳气称之为“少火”,属于正气范畴。

②病理之火:病理之火是指阳盛太过,耗散人体正气的病邪。

这种火称之为“壮火”。

这种病理性的火又有内火、外火之分。

外火:外火,一是感受温热邪气而来;二是风寒暑湿燥等外邪转化而来,即所谓“五气化火”。

五气之中,只有暑邪纯属外来之火,我们称之为暑热。

其余风、寒、湿、燥等邪并非火热之邪,之所以能化而为火,必须具备一定的条件。

第一,郁遏化火。

风、寒、湿、燥侵袭人体,必须|湿得热而难解,郁而化火,或者湿蕴化热,湿热极甚而化火。

火就燥,故燥亦从火化。

第二,因人而异,阳盛之体或阴虚之质易于化火。

第三,与邪侵部位有关。

如邪侵阳明燥土,则易化火,寒邪直中人脾,则化火也难。

此外,五气能否化火,与治疗也有一定的关系。

内火:内火,多因脏腑功能紊乱,阴阳气血失调所致。

情志过极亦可久郁化火,即所谓“五志化火”。