表面等离子共振实验讲义

- 格式:pdf

- 大小:156.44 KB

- 文档页数:5

表面等离子共振实验技术的使用教程表面等离子共振(Surface Plasmon Resonance,SPR)是一项重要的实验技术,广泛应用于生物学、化学、医药等领域。

它通过检测金属薄膜表面等离子共振的变化来研究生物分子的相互作用,提供了一种快速、灵敏、无需标记物的检测方法。

本文将简要介绍SPR技术的原理和仪器使用方法,以帮助读者更好地理解和应用这一技术。

一、SPR技术原理SPR技术基于光学现象,通过使用金属薄膜表面等离子共振引发的全内反射现象来研究样品表面的变化。

当金属薄膜表面与一个光学透明介质(例如玻璃)接触时,入射于介质中的光会发生反射、透射和吸收。

当通过金属薄膜表面的光遇到一个特定的入射角时,会发生共振现象,这一点称为表面等离子共振点。

二、SPR仪器的使用方法1. 样品制备:首先,需要将待测样品制备成具有一定浓度的溶液。

对于生物样品,例如蛋白质,可以通过将其溶解在缓冲液中来实现。

重要的是保持样品的纯度和活性。

2. 仪器设置:将制备好的样品注入SPR仪器的流动池中,确保管路畅通并避免气泡的产生。

然后,根据样品的特性和实验需要,设置好光源的波长和功率,并调整入射角度,使其接近共振点。

3. 数据采集:打开仪器软件,开始进行数据采集。

仪器会自动记录等离子共振曲线,并将其显示在监视器上。

通过监控共振曲线的变化,可以得到样品的吸附和解离情况,从而研究样品与底物的相互作用。

4. 数据分析:通过对监视器上显示的共振曲线进行分析,可以得到一些关键的参数,例如共振角度、吸附速率和解离速率等。

这些参数可以用于计算样品的亲和性和平衡常数等指标,进一步研究样品的性质和行为。

三、SPR技术的应用SPR技术已经广泛应用于生物学、化学和医药等领域,发挥了重要的作用。

以下是一些典型的应用领域:1. 蛋白质相互作用:SPR技术可以用于研究蛋白质与配体、抗体与抗原之间的相互作用。

通过监测共振曲线的变化,可以确定相互作用的强度、亲和性和解离常数等指标。

表面等离子体共振实验姚付强 2012326690046 应用物理学12(2)班实验目的:1. 了解全反射中消逝波的概念。

2. 观察表面等离子体共振现象,研究共振角随液体折射率的变化关系。

3. 进一步熟悉和了解分光计的调节和使用。

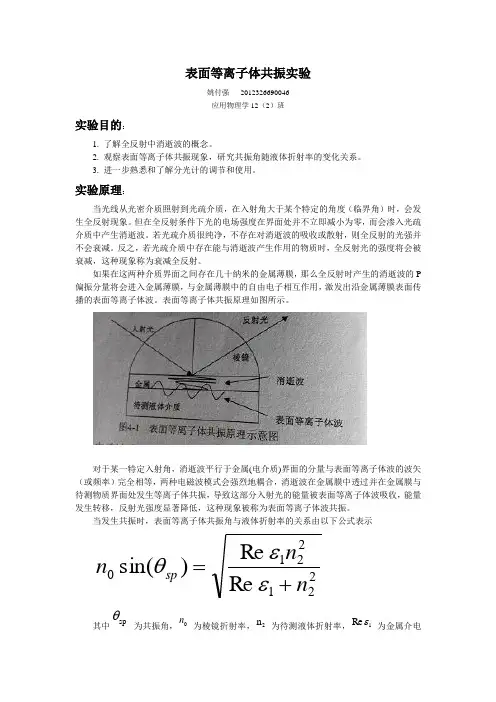

实验原理:当光线从光密介质照射到光疏介质,在入射角大于某个特定的角度(临界角)时,会发生全反射现象。

但在全反射条件下光的电场强度在界面处并不立即减小为零,而会渗入光疏介质中产生消逝波。

若光疏介质很纯净,不存在对消逝波的吸收或散射,则全反射的光强并不会衰减。

反之,若光疏介质中存在能与消逝波产生作用的物质时,全反射光的强度将会被衰减,这种现象称为衰减全反射。

如果在这两种介质界面之间存在几十纳米的金属薄膜,那么全反射时产生的消逝波的P 偏振分量将会进入金属薄膜,与金属薄膜中的自由电子相互作用,激发出沿金属薄膜表面传播的表面等离子体波。

表面等离子体共振原理如图所示。

对于某一特定入射角,消逝波平行于金属(电介质)界面的分量与表面等离子体波的波矢(或频率)完全相等,两种电磁波模式会强烈地耦合,消逝波在金属膜中透过并在金属膜与待测物质界面处发生等离子体共振,导致这部分入射光的能量被表面等离子体波吸收,能量发生转移,反射光强度显著降低,这种现象被称为表面等离子体波共振。

当发生共振时,表面等离子体共振角与液体折射率的关系由以下公式表示2212210Re Re )sin(n nn sp +=εεθ其中spθ 为共振角,0n 为棱镜折射率,2n 为待测液体折射率,1Re ε 为金属介电常数的实部。

实验仪器表面等离子体共振实验仪器装置如图所示。

主要由分光计、激励光源、偏振片、硅光电池、光功率计、半圆柱棱镜(内充液体介质)。

实验内容1. 调整分光计2. SPR传感器中心调整3. 测量某一液体的共振角数据处理最大光强为126光强126 121 115 107 97 92 91 83 86 87 88 89 931.0 0.96 0.91 0.85 0.77 0.73 0.72 0.66 0.68 0.69 0.70 0.71 0.74 相对光强63 65 66.5 68 69.5 71 72.5 73 73.5 74 75.5 77 78.5 入射角(°)结果讨论由图中曲线可知相对光强的最低点所对应的入射角为︒73 ,因此共振角就是︒73 ,再根据公式可以得出该液体的折射率。

表面等离子共振法操作简介表面等离子共振法(Surface Plasmon Resonance, SPR)是一种生物传感技术,主要用于研究生物分子间相互作用。

该技术基于金属表面的等离子体共振现象,可以实时监测生物分子的相互作用,具有高灵敏度、高特异性和无需标记等优点。

本文将介绍表面等离子共振法的基本操作流程和实验操作注意事项。

一、实验操作流程1. 表面处理:将金属芯片(一般采用金或银)表面进行处理,使其具有一定的亲和性和稳定性。

处理方法包括化学修饰、生物修饰和物理修饰等。

2. 样品处理:将待测样品或参考样品溶液加入流动液体系统中,通过泵将样品液体送入芯片反应池中。

3. 实时监测:将芯片反应池置于SPR检测仪器中,通过激光束照射芯片表面,观察反射光的变化,实时监测样品与芯片表面之间的相互作用。

4. 数据分析:根据反射光的变化曲线,分析样品与芯片表面之间的相互作用强度、亲和力、动力学参数等。

二、实验操作注意事项1. 实验环境:SPR实验需要在无尘、无振动、恒温的实验室环境中进行,以保证实验结果的准确性和可重复性。

2. 芯片处理:芯片表面的处理方法应根据实验需要进行选择,例如化学修饰可以增加芯片表面的亲和性和稳定性,生物修饰可以在芯片表面固定生物分子,物理修饰可以改变芯片表面的形貌和结构等。

3. 样品处理:样品的浓度、pH值、离子强度等参数应根据实验需要进行调整,以保证实验结果的准确性和可重复性。

4. 参考样品:参考样品应具有与待测样品相似的物理化学性质,以保证实验结果的准确性和可比性。

5. 数据分析:数据分析应根据实验需要进行选择,例如可以使用kinetics软件分析实验数据,得到样品与芯片表面之间的亲和力、动力学参数等。

三、实验应用举例1. 蛋白质相互作用研究:SPR技术可以用于研究蛋白质与蛋白质、蛋白质与小分子化合物之间的相互作用,例如可以研究酶与底物之间的相互作用,或者研究抗体与抗原之间的相互作用等。

表面等离子共振实验技术及应用方法表面等离子共振(surface plasmon resonance,SPR)是一种重要的实验技术,广泛应用于生物医学、环境监测等领域。

本文将介绍SPR的原理、实验方法以及应用。

一、SPR的原理SPR基于光的全反射现象,利用金属表面上的等离子体共振使得光波与金属表面上的等离子体波获得强烈的耦合。

当入射角达到特定的角度(共振角)时,反射光最弱。

这个共振角取决于金属的折射率,而折射率受溶液或界面上吸附物质的影响。

因此,通过检测反射光的强度变化,可以实时监测溶液中的生物分子相互作用、吸附行为等。

二、SPR的实验方法1. 典型实验装置SPR实验通常通过激光器、偏振器、折射率检测系统、样品池以及计算机控制系统构成。

激光器产生单色光,经过偏振器选择S波或P波,接着经过金属薄膜和与样品接触的溶液。

折射率检测系统测量反射光的强度,并将其转化为与样品相互作用的信号。

计算机控制系统负责数据采集和处理。

2. 工作原理样品溶液通过样品池流动,溶液中的目标分子与金属表面上的探针分子发生相互作用。

这些相互作用引起金属的折射率发生变化,导致共振角发生偏移。

通过测量共振角的变化,可以得到样品中目标分子的浓度或相互作用的强度。

三、SPR的应用1. 生物传感器SPR可以实现对生物分子相互作用的实时监测,因此被广泛应用于生物传感器的研究与开发。

例如,用SPR技术可以检测肿瘤标记物、病原体、药物等,用于快速、灵敏的分析和诊断。

2. 药物筛选与研究SPR也可以用于药物筛选和研究。

通过SPR技术可以实时监测药物与受体蛋白之间的相互作用,从而评估药物的效果和亲和性,加速新药研发的过程。

3. 环境监测SPR还可以应用于环境监测领域。

例如,可以利用SPR检测土壤或水中的有毒重金属、污染物等,实现对环境污染程度的快速准确分析。

4. 表面修饰和纳米材料研究SPR也被应用于表面修饰和纳米材料研究。

通过调控金属表面的化学组成和结构,可以实现对光学性质的调控,从而拓展SPR技术在生物医学、光电子等领域的应用。

光电物理学中的表面等离子体共振光电物理学是物理学的一个分支,研究光与物质之间的相互作用。

表面等离子体共振(Surface Plasmon Resonance,简称SPR)则是光电物理学中的一个重要研究领域,用于为生物分子学、化学传感器以及纳米光学等方面提供有价值的数据。

1. 表面等离子体共振的原理表面等离子体共振是一种基于光学现象的测量方法,在该方法中,通过观察薄膜表面的反射或透射光的强度和频率的变化来研究物质表面的化学和物理性质。

表面等离子体共振原理的核心是表面等离子体波(surface plasmon wave,SPW)的存在,这是一种在固体和液体界面上的电子波。

当SPW与来自光源的光波交互作用时,会出现共振现象,这一现象极为敏感,可用于检测很小量的生物分子或化学物质。

2. 表面等离子体共振的应用在生物分子学中,表面等离子体共振可以通过分析薄膜上的生物分子与分子间相互作用时产生的共振现象来研究这些分子之间的互动。

这种方法通过分析分子在薄膜表面的光学特性,可以帮助科学家们更好地理解生物分子的结构、构象和相互作用。

在化学传感器方面,表面等离子体共振可以用于检测试样中的小分子化合物,如药物、化学物质、毒素等。

它是一种便捷、快速和高度灵敏的技术方法,可用于分析药物分子的互动、监测环境污染物或废水中的化学物质等。

在纳米光学领域中,表面等离子体共振可以用于制造纳米光学器件,如表面等离子体共振衍射你(surface plasmon resonance diffraction grating)和聚焦的表面等离子体共振谐振器。

这些器件可用于提高光学成像的分辨率、改善激光的成像和显色度,以及在热力学、物理学和化学方面进行纳米级别的研究。

3. 表面等离子体共振的优缺点表面等离子体共振是一种优异的技术方法,有多个优点,如:高灵敏度:能够测量超低浓度、微弱派生和低分子质量的物质。

实时测量:不需要对样品做任何处理或标记就能实时测量分子之间的相互作用。

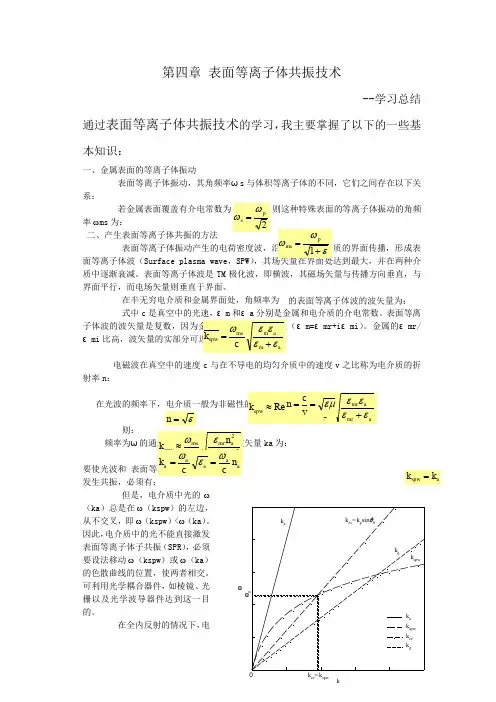

第四章表面等离子体共振技术--学习总结通过表面等离子体共振技术的学习,我主要掌握了以下的一些基本知识:一、金属表面的等离子体振动表面等离子体振动,其角频率ωs与体积等离子体的不同,它们之间存在以下关系:则这种特殊表面的等离子体振动的角频率ωms为:Array二、产生表面等离子体共振的方法面等离子体波(Surface plasma wave,SPW)质中逐渐衰减。

表面等离子体波是TM极化波,即横波,其磁场矢量与传播方向垂直,与界面平行,而电场矢量则垂直于界面。

在半无穷电介质和金属界面处,角频率为式中c是真空中的光速,εm和εa分别是金属和电介质的介电常数。

表面等离εm=εmr+iεmi)。

金属的εmr/εmi电磁波在真空中的速度c与在不导电的均匀介质中的速度v之比称为电介质的折射率n:则:Array频率为ω要使光波和(ka)总是在ω(从不交叉,即ω(因此,要设法移动ω(的。

场在金属与棱镜的界面处并不立即消失,而是向金属介质中传输振幅呈指数衰减的消失kev为:通过调节θ共振,有:由上式可见,若入射光的波长一定,即ωa一定时,ns条件;若θ0一定时,ns改变,则必须改变ωa波长λ来实现。

此时θ0和λ分别称为共振角和共振波长。

右图为典型的SPR光谱三、SPR传感器1、基本原理表面等离子体子共振的产生与入射光的角度θ、波长λ、金属薄膜的介电常数εs及电介质的折射率ns有关,发生共振时θ和λ分别称为共振角度和共振波长。

对于同一种金属薄膜,如果固定θ,则λ与ns有关;固定λ,则θ与ns有关。

如果将电介质换成待测样品,测出共振时的θ或λ,就可以得到样品的介电常数εs或折射率ns;如果样品的化学或生物性质发生变化,引起ns的改变,则θ或λ也会发生变化,这样,检测这一变化就可获得样品性质的变化。

固定入射光的波长,改变入射角,可得到角度随反射率变化的SPR光谱;同样地,固定入射光的角度,改变波长,可得到波长随反射率变化的SPR光谱。

表面等离子体共振实验报告表面等离子体共振(Surface Plasmon Resonance,SPR)是一种新兴的生物物理学实验技术,它利用生物分子的相互作用引起光学信号变化的原理,实现了对生物分子之间相互作用的实时监测和定量分析。

本实验主要介绍了SPR技术的基本原理、实验步骤和结果分析。

一、实验原理1、SPR原理SPR技术是建立在一种特殊介质——金属膜上的表面等离子体共振现象基础上的。

当在金属膜表面通过介质(如生理盐水、缓冲液或样品溶液)传递光束时,由于光学介质的折射率不同,光束会发生反射和折射。

在一定条件下,当角度θ满足反射波与表面等离子体波相互干涉的条件时,会出现表面等离子体共振现象(SPR)。

此时金属膜表面的电磁场强度将达到最大值,后继的微小角度变化将引起表面等离子体波强度和位置的变化,从而改变反射光强与入射角度θ的关系。

这种关系可以被记录下来,形成一条SPR曲线。

当样品中的目标分子与另一种生物分子在金属膜表面结合时,目标分子的存在将导致其阻挡反射波与表面等离子体波之间的干涉,从而进一步改变SPR曲线,因此可以通过记录SPR曲线来精确确定生物分子之间的相互作用强度和特异性。

2、SPR实验原理通常SPR实验需要使用一台SPR仪器。

这种设备包括一个光学系统和一个流体系统。

光学系统由一束激光和一个检测器组成,激光发出的光束通过一个棱镜和已有特定介质的金属膜,最终进入检测器接收信号。

流体系统由一个自动进样器和一组泵以及一组温控组件组成,流体系统负责通过SPR芯片的金属膜表面注入样品,并且在观测期间对温度进行有效控制。

当样品流经SPR芯片并与上基质表面结合时,实验者可以通过SPR曲线的变化来确定其结合亲和力和特异性。

二、实验步骤本实验是一个基于SPR技术的生物分子相互作用研究实验,具体步骤如下:1、SPR芯片活化将SPR芯片在流体系统中循环使用混合物(如EDC和NHS)和以乙酰胆碱(Acetylcholine,Ach)为基质的样品溶液,这时导致芯片表面生成一个稳定的酯缩合物,可以在酯缩合物上联结其他分子。

光学检测表面等离子共振法(Surface Plasmon Resonance, SPR)是一种广泛应用于生物医学领域的传感技术。

它利用金属表面等离子体的共振现象来检测生物分子间的相互作用。

在光学检测表面等离子共振法中,金属表面被镀上一层薄薄的金属膜,如金或银。

当入射光与金属表面相互作用时,会产生表面等离子体波。

当入射光的频率与表面等离子体的共振频率相匹配时,表面等离子体会发生共振,导致反射光的强度显著降低。

这一共振现象与金属表面的折射率以及生物分子层的折射率有关。

通过实时监测反射光强度的变化,可以检测生物分子间的相互作用。

当生物分子(如蛋白质、抗体或核酸)与金属表面结合时,会导致生物分子层的折射率发生变化,从而影响表面等离子体的共振条件。

这种变化可以转化为分子量、浓度和亲和力等生物学参数,从而实现高灵敏度的生物分子检测。

光学检测表面等离子共振法的优点包括高灵敏度、实时动态监测、无需标记物和样本制备简单等。

此外,该方法还可以用于研究生物分子间的相互作用机制,以及筛选和优化药物候选物。

未来,随着光学检测技术的发展和材料科学的进步,光学检测表面等离子共振法有望实现更高的灵敏度和更广泛的生物分子检测应用。

此外,与其他技术的结合,如微流控芯片和纳米材料,将进一步拓展该方法在生物医学领域的应用范围。

表面等离子体共振效应1. 引言表面等离子体共振效应(Surface Plasmon Resonance, SPR)是一种重要的光学现象,发现于20世纪60年代。

它在生物、化学和物理学等领域中广泛应用,特别是在生物传感器、薄膜技术和光电子学中具有重要作用。

本文将从基本原理、应用领域和技术发展等方面对表面等离子体共振效应进行全面详细的介绍。

2. 基本原理表面等离子体共振效应是指当入射光与金属表面的电磁波耦合时,产生一种电磁波在金属-介质界面上的表面等离子体共振现象。

这种现象是由于金属中的自由电子在光场的激励下发生共振震荡而产生的。

具体来说,当入射光与金属表面的电磁波频率与金属中的自由电子共振频率匹配时,会发生共振吸收现象,此时光的能量被转移到表面等离子体上,从而产生共振峰。

3. SPR传感器表面等离子体共振传感器是利用表面等离子体共振效应来实现生物分子的检测和测量的一种技术。

其基本原理是通过将待测生物分子固定在金属表面上,当待测样品与固定在金属表面上的生物分子发生特定的相互作用时,会导致表面等离子体共振曲线的变化。

通过监测并分析共振曲线的变化,可以获得待测样品的相关信息,如浓度、亲和力等。

SPR传感器具有高灵敏度、快速响应、无需标记和实时监测等优点。

它已广泛应用于生物学、医学、环境监测和食品安全等领域。

例如,在生物学研究中,SPR传感器可以用于检测蛋白质相互作用、DNA杂交和细胞表面受体结合等过程。

在医学诊断中,SPR传感器可以用于检测血清中的生物标志物,早期诊断疾病。

4. 表面等离子体共振在薄膜技术中的应用表面等离子体共振在薄膜技术中也有重要应用。

通过调控金属膜的厚度、结构和成分,可以实现对光的吸收、透射和反射等性质的调节。

例如,通过在金属薄膜表面引入微纳结构,可以实现表面等离子体共振的调控,进而实现光的选择性吸收。

这种技术在光电子学和太阳能电池等领域具有广阔应用前景。

5. 技术发展随着纳米科学和纳米技术的迅速发展,表面等离子体共振技术也得到了极大的拓展。