祭孔仪式解读8.8

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:8

祭孔典禮程序(布置现场)毕。

◎典礼现场要求:1、服从司仪统一指挥。

关闭手机。

不得随意走动,中途不得离场。

2、存敬畏心、至诚心和感恩心。

3、保持庄严肃静,严禁随意嬉闹说笑,东张西望。

◎典礼前。

司礼者提前就位。

由义工引领与祭(观礼)者入场,分男女列队,两侧依序站立(义工注意:观礼者站位应留出行礼空间)。

场外,赞生、礼生、乐生(音响)、主祭者、陪祭者按典礼要求,依序候令,准备入场。

◎司礼者提示:5分钟后,祭孔典礼正式开始。

大众静默5分钟。

◎司礼者提示:请赞生、礼生、乐生入场列班。

●恭祭大成至圣先师孔子典礼开始!●大众端身肅立。

●击三通鼓。

◎鼓初严。

(音响:鼓声、钟声)◎鼓再严。

(音响:鼓声、钟声)◎鼓三严。

(音响:鼓声、钟声)●执事者就位执事。

(音响:鼓声)●监礼官就位。

(礼生和:请监礼官升阶监礼)●陪祭者就位。

(礼生和:请陪祭者诣盥洗所。

盥洗,进巾。

陪祭者就位。

)●主祭者就位。

(礼生和:请主祭者诣盥洗所。

盥洗,进巾。

主祭者就位。

)●大众齐诵《百家姓》。

(礼生分发《弟子规》课本,书内附带《礼运大同篇》、《孔子赞》)●启扉。

(门旁礼生开门)●鸣炮。

(音响)●击三通鼓。

(音响)●迎神。

(乐奏咸和之曲)(主祭与陪祭者列队至门外。

三鞠躬。

迎神。

)●大众肃立对面站。

(迎神者捧牌位返)大众:一鞠躬,兴。

再鞠躬,兴。

三鞠躬,兴。

乐止。

(礼生接神位,依次奉立于供桌上。

)●恭请大成至圣先师孔子升位受祭。

(众和:恭请大成至圣先师孔子升位受祭。

)大众:一鞠躬,兴。

再鞠躬,兴。

三鞠躬,兴。

●恭请复圣先师颜子升位受祭。

(众和。

)大众:一鞠躬,兴。

再鞠躬,兴。

三鞠躬,兴。

●恭请宗圣先师曾子升位受祭。

(众和。

)大众:一鞠躬,兴。

再鞠躬,兴。

三鞠躬,兴。

●恭请述圣先师子思子升位受祭。

(众和。

)大众:一鞠躬,兴。

再鞠躬,兴。

三鞠躬,兴。

●恭请亚圣先师孟子升位受祭。

(众和。

)大众:一鞠躬,兴。

再鞠躬,兴。

三鞠躬,兴。

●行初献礼。

(乐奏宁和之曲)(音响)●主祭者献馔。

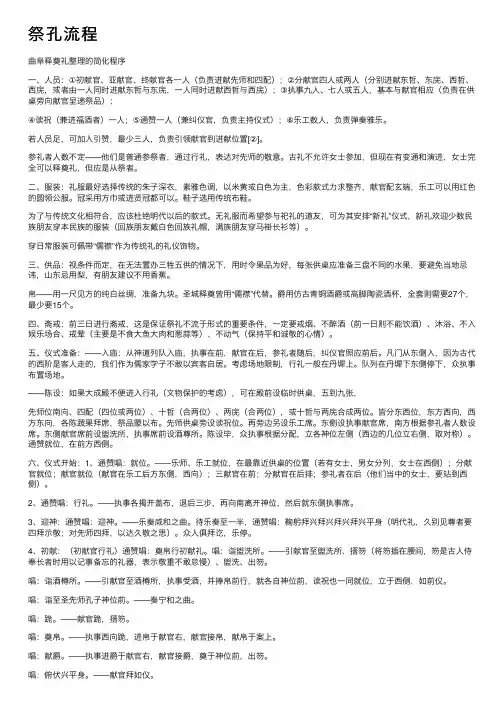

祭孔流程曲⾩释奠礼整理的简化程序⼀、⼈员:①初献官、亚献官、终献官各⼀⼈(负责进献先师和四配);②分献官四⼈或两⼈(分别进献东哲、东庑、西哲、西庑,或者由⼀⼈同时进献东哲与东庑,⼀⼈同时进献西哲与西庑);③执事九⼈、七⼈或五⼈,基本与献官相应(负责在供桌旁向献官呈递祭品);④读祝(兼进福酒者)⼀⼈;⑤通赞⼀⼈(兼纠仪官,负责主持仪式);⑥乐⼯数⼈,负责弹奏雅乐。

若⼈员⾜,可加⼊引赞,最少三⼈,负责引领献官到进献位置[②]。

参礼者⼈数不定——他们是普通参祭者,通过⾏礼,表达对先师的敬意。

古礼不允许⼥⼠参加,但现在有变通和演进,⼥⼠完全可以释奠礼,但应是从祭者。

⼆、服装:礼服最好选择传统的朱⼦深⾐,素雅⾊调,以⽶黄或⽩⾊为主,⾊彩款式⼒求整齐,献官配⽞端,乐⼯可以⽤红⾊的圆领公服。

冠采⽤⽅⼱或进贤冠都可以。

鞋⼦选⽤传统布鞋。

为了与传统⽂化相符合,应该杜绝明代以后的款式。

⽆礼服⽽希望参与祀礼的道友,可为其安排“新礼”仪式,新礼欢迎少数民族朋友穿本民族的服装(回族朋友戴⽩⾊回族礼帽,满族朋友穿马褂长衫等)。

穿⽇常服装可佩带“儒襟”作为传统礼的礼仪饰物。

三、供品:视条件⽽定,在⽆法置办三牲五供的情况下,⽤时令果品为好,每张供桌应准备三盘不同的⽔果,要避免当地忌讳,⼭东忌⽤梨,有朋友建议不⽤⾹蕉。

帛——⽤⼀尺见⽅的纯⽩丝绸,准备九块。

圣城释奠曾⽤“儒襟”代替。

爵⽤仿古青铜酒爵或⾼脚陶瓷酒杯,全套则需要27个,最少要15个。

四、斋戒:前三⽇进⾏斋戒,这是保证祭礼不流于形式的重要条件,⼀定要戒烟、不醉酒(前⼀⽇则不能饮酒)、沐浴、不⼊娱乐场合、戒荤(主要是不⾷⼤鱼⼤⾁和葱蒜等)、不动⽓(保持平和诚敬的⼼情)。

五、仪式准备:——⼊庙:从神道列队⼊庙,执事在前,献官在后,参礼者随后,纠仪官照应前后。

凡门从东侧⼊,因为古代的西阶是客⼈⾛的,我们作为儒家学⼦不敢以宾客⾃居。

考虑场地限制,⾏礼⼀般在丹墀上。

队列在丹墀下东侧停下,众执事布置场地。

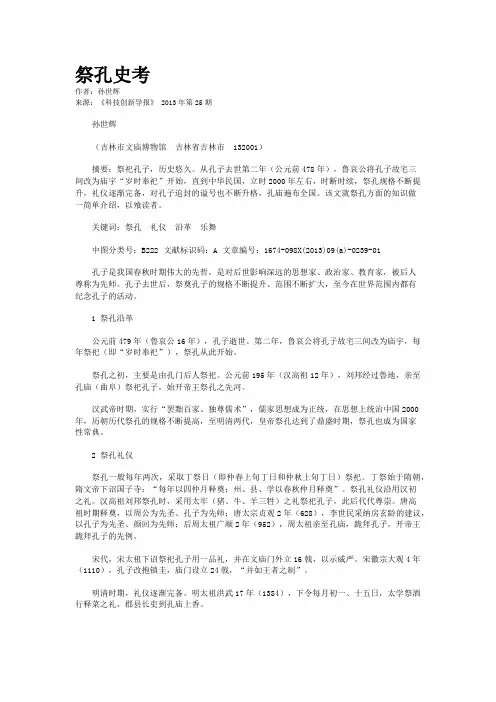

祭孔史考作者:孙世辉来源:《科技创新导报》 2013年第25期孙世辉(吉林市文庙博物馆吉林省吉林市 132001)摘要:祭祀孔子,历史悠久。

从孔子去世第二年(公元前478年),鲁哀公将孔子故宅三间改为庙宇“岁时奉祀”开始,直到中华民国,立时2000年左右,时断时续,祭孔规格不断提升,礼仪逐渐完备,对孔子追封的谥号也不断升格,孔庙遍布全国。

该文就祭孔方面的知识做一简单介绍,以飧读者。

关键词:祭孔礼仪沿革乐舞中图分类号:B222 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2013)09(a)-0239-01孔子是我国春秋时期伟大的先哲,是对后世影响深远的思想家、政治家、教育家,被后人尊称为先师。

孔子去世后,祭奠孔子的规格不断提升、范围不断扩大,至今在世界范围内都有纪念孔子的活动。

1 祭孔沿革公元前479年(鲁哀公16年),孔子逝世。

第二年,鲁哀公将孔子故宅三间改为庙宇,每年祭祀(即“岁时奉祀”),祭孔从此开始。

祭孔之初,主要是由孔门后人祭祀。

公元前195年(汉高祖12年),刘邦经过鲁地,亲至孔庙(曲阜)祭祀孔子,始开帝王祭孔之先河。

汉武帝时期,实行“罢黜百家、独尊儒术”,儒家思想成为正统,在思想上统治中国2000年,历朝历代祭孔的规格不断提高,至明清两代,皇帝祭孔达到了鼎盛时期,祭孔也成为国家性常典。

2 祭孔礼仪祭孔一般每年两次,采取丁祭日(即仲春上旬丁日和仲秋上旬丁日)祭祀。

丁祭始于隋朝,隋文帝下诏国子寺:“每年以四仲月释奠;州、县、学以春秋仲月释奠”。

祭孔礼仪沿用汉初之礼。

汉高祖刘邦祭孔时,采用太牢(猪、牛、羊三牲)之礼祭祀孔子,此后代代尊崇。

唐高祖时期释奠,以周公为先圣、孔子为先师;唐太宗贞观2年(628),李世民采纳房玄龄的建议,以孔子为先圣、颜回为先师;后周太祖广顺2年(952),周太祖亲至孔庙,跪拜孔子,开帝王跪拜孔子的先例。

宋代,宋太祖下诏祭祀孔子用一品礼,并在文庙门外立16戟,以示威严。

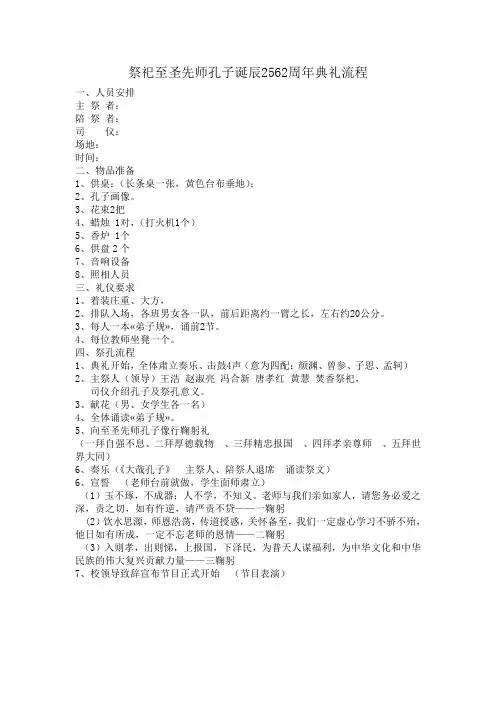

祭祀至圣先师孔子诞辰2562周年典礼流程一、人员安排主祭者:陪祭者:司仪:场地:时间:二、物品准备1、供桌:(长条桌一张,黄色台布垂地);2、孔子画像。

3、花束2把4、蜡烛 1对,(打火机1个)5、香炉 1个6、供盘2个7、音响设备8、照相人员三、礼仪要求1、着装庄重、大方,2、排队入场,各班男女各一队,前后距离约一臂之长,左右约20公分。

3、每人一本«弟子规»,诵前2节。

4、每位教师坐凳一个。

四、祭孔流程1、典礼开始,全体肃立奏乐、击鼓4声(意为四配:颜渊、曾参、子思、孟轲)2、主祭人(领导)王浩赵淑亮冯合新唐孝红黄慧焚香祭祀,司仪介绍孔子及祭孔意义。

3、献花(男、女学生各一名)4、全体诵读«弟子规»。

5、向至圣先师孔子像行鞠躬礼(一拜自强不息、二拜厚德载物、三拜精忠报国、四拜孝亲尊师、五拜世界大同)6、奏乐(《大哉孔子》主祭人、陪祭人退席诵读祭文)6、宣誓(老师台前就做,学生面师肃立)(1)玉不琢,不成器;人不学,不知义。

老师与我们亲如家人,请您务必爱之深,责之切,如有忤逆,请严责不贷——一鞠躬(2)饮水思源,师恩浩荡,传道授惑,关怀备至,我们一定虚心学习不骄不殆,他日如有所成,一定不忘老师的恩情——二鞠躬(3)入则孝,出则悌,上报国,下泽民,为普天人谋福利,为中华文化和中华民族的伟大复兴贡献力量——三鞠躬7、校领导致辞宣布节目正式开始(节目表演)祭文维公元2012年先师孔圣夫子诞日,谨备时蔬玄酒,雅乐升舞,恭奠于大成殿阶下,肃拜追远,上达夫子暨诸先哲先贤。

其辞曰:吾国文明,渊源何远!洪荒无征,蒙昧万年。

既历三皇,五帝相衔;贤哲冥思,归之鬼天。

吾侪何来?终将何还?何者为福?何者为善?生应何求?何为圣贤?茫茫长夜,踽踽盘桓。

逮及文武,民听达天。

周公制礼,明德尚贤。

享祚八百,维系血缘。

尾渐不掉,王室东迁。

霸者问鼎,逐鹿中原。

强则陵弱,富者欺寒。

悖逆诈伪,淫佚兴乱。

祭孔典礼程序: 一、典礼开始二、全体肃立三、主祭者就位四、陪祭者就位(奏乐) 五、上香六、献花、献果七、向至圣先师遗像行三鞠躬礼八、宣读祭文九、奏乐十、礼成

“祭祀先师孔子、弘扬中国传统文化思想、建设和谐社会”

大典以“祭祀先师孔子、弘扬中国传统文化思想、建设和谐社会”为主题,通过祭孔活动,旨在进一步弘扬中华传统文化,丰富晋源历史文化内涵。

大典将按以下步骤进行:9月25日早上9:18之前全部参祭人员列队集中于大成门前等候,全场肃静。

9:21仪式开始,首先是启户,相当于开门礼,在司仪高喊“启户”之时,各门依次打开,意味着文庙正式启用。

启户后,参祭人员由礼生引导入场来到大成殿广场按位置就位,肃立静候。

司仪请主持人主持晋祠首届祭孔大典,介绍出席嘉宾。

之后全场肃立。

中国山西晋源首届祭孔大典,正式开始。

司仪击鼓鸣钟。

大典进入第一步,恭献供水并浇灌。

重要嘉宾代表全体人员将供水浇灌到孔庙各处,它象征着孔子的儒家文化与思想将在晋阳发扬光大。

第二步,敬献贡品。

主持人请扮成壮士的参祭人员将贡品抬至露台供桌上敬献孔子。

第三步,敬香。

由主持人介绍敬香的嘉宾。

接着嘉宾两人一组,共三组敬香、敬花篮。

第四步,恭读祭文。

祭文由竹简制成,由本地文史专家学者共同起草,由重要嘉宾恭读。

然后是焚烧祭文,敬献孔子。

第五步,敬献祭舞。

第六步,礼毕,集体向至圣先师孔子三鞠躬。

中国晋源首届祭孔大典结束。

可编辑word,供参考版!。

在21世纪的今天,我们为什么还要祭祀孔子?祭孔的现代意义到底在哪里?祭孔大典不仅仅是一场传统的仪式,它经过了2500多年的历史沉淀,已经成为中国文化不可或缺的部分,它不仅存在于历史冰冷的竹简中,也关乎中国人对历史的态度,对民族文化的评价,关乎当代中国的崛起,关乎中国以什么样的姿态屹立于世界。

首先,祭祀孔子是高擎中华文化传承的薪火。

在中华民族5000多年的文化史上,孔子是集大成者,前2500多年靠孔子的记录和传承,后2500多年,靠孔子思想的传播和影响。

古人说:“天不生仲尼,万世如长夜”。

我们不可想象,没有孔子的中国,会有怎样的一部历史?祭孔大典包括祭祀仪式和祭孔乐舞两部分。

随着祭孔的规格和礼仪不断增加,祭孔大典成为与祭祀天地、社稷并列的“国之大典”,成为传承中华文化的象征性仪式。

祭孔乐舞则起源于更早的舜帝时期,是尽善尽美的韶乐孓遗,是世界上最古老的大型交响乐,比世界交响乐之父——奥地利作曲家海顿早了3000多年,在世界音乐史上堪称奇迹。

祭孔大典的每一个舞蹈动作,都是一个个进退谦让的礼仪规范,体现了礼乐教化功能,是中国礼乐文化的代表作。

其次,祭祀孔子是聆听圣哲先贤训导的殿堂。

近几年,祭孔大典上都有经典诵读的活动,一排排的孩子站在丹墀上、杏坛前、古树下、神道旁,高声诵读《论语》,此起彼伏,不绝于耳!其实不用组织这些仪式性的活动,在这些圣哲先贤的像前默默肃立片刻,就会有一声声亲切而威严的教导从历史的深处传来,穿透我们的心扉。

在孔庙祭祀的,不仅仅是夫子一人,还有四配、十二哲、七十八位先贤、六十八位先儒,这些圣哲先贤,每个人都是一部精美的教科书,微言大义的四书五经,既是震耳发聩、响彻千年的黄钟大吕,又像长者絮叨而殷切的叮咛,让你明白做人处事的道理,少走许多人生的弯路。

再次,祭祀孔子是翻阅中华民族形成的史册。

中华民族的融合发展史,其实是中原族群与边疆少数民族的互动史,从南北朝时期、五代十国时期、宋金辽对峙、元朝以至于清代,都是民族大融合的关键时期,每一个少数民族取得政权,立足未稳,首要大事是设立孔庙,祭拜孔子,识汉家文字,认中华文化为正宗。

祭孔大典流程祭孔大典是中国传统的文化仪式,旨在纪念伟大的思想家、教育家孔子。

祭孔大典流程庄严肃穆,充满着古老的礼仪和文化内涵。

下面将为大家详细介绍祭孔大典的流程。

首先,祭孔大典通常在孔庙举行。

在活动开始之前,主持人会宣布祭孔大典的意义和目的,向在场的人们介绍孔子的伟大贡献,并强调祭孔大典的庄严性和重要性。

接着,祭孔大典正式开始。

首先是献花环节,参与祭孔大典的人们会排成整齐的队伍,手捧鲜花,缓步走向孔子的牌位,依次向孔子献上鲜花,并行礼致敬。

这一环节表达了人们对孔子的崇敬和敬仰之情。

然后是献酒仪式。

在这一环节,主持人会高举酒杯,向孔子的牌位行三次鞠躬,然后将酒杯中的美酒缓缓洒向地面,以示敬意。

这一仪式寓意着对孔子的追思和缅怀,也代表了对孔子思想的传承和发扬。

接下来是献文仪式。

在这一环节,代表人物会向孔子的牌位献上精美的祭文,表达对孔子的敬仰之情,以及对孔子思想的传承和弘扬。

祭文通常是对孔子生平事迹和思想的赞颂,也包括对孔子影响的感悟和思考。

最后是献乐仪式。

在这一环节,现场会奏响古乐,歌颂孔子的伟大思想和精神。

乐曲悠扬动听,让人们在庄严的氛围中感受孔子思想的博大和深远,也让祭孔大典增添了一份庄重而美好的氛围。

整个祭孔大典流程庄严肃穆、富有仪式感,充分展示了对孔子的崇敬和敬仰之情,也彰显了对孔子思想的传承和发扬。

通过祭孔大典,人们能更加深刻地了解和感悟孔子的思想,也能感受到中国传统文化的博大和深厚。

祭孔大典流程的举行,不仅是对孔子的一种纪念和缅怀,更是对中华优秀传统文化的传承和弘扬。

2017年09⽉21⽇ 15:29:45来源:央视新闻礼乐华章:历代王朝这样祭祀孔⼦礼乐华章:历代王朝这样祭祀孔⼦“祭孔⼤典”是专门⽤以祭祀孔⼦的⼤型庙堂祭祀乐舞,亦称丁祭乐舞或⼤成乐舞,是集礼、乐、歌、舞为⼀体的综合性艺术表演形式,有“闻乐知德,观舞澄⼼,识礼明仁,礼正乐垂,中和位育”之谓,⾃古以来具有巨⼤的⽂化和艺术价值。

“祭孔⼤典”的神奇魅⼒,充分表现在礼、乐、歌、舞四种艺术形式上。

乐、歌、舞都是紧紧围绕“礼”⽽进⾏的,所有礼仪要求“必丰、必洁、必诚、必敬”。

⽤艺术的形式集中表现了儒家思想⽂化中的精华篇章,体现了艺术形式与政治内容的⾼度统⼀,形象地阐释了孔⼦学说中的“礼”的涵义,表达了“仁者爱⼈”、“以礼⽴⼈”的思想,具有较强的思想亲和⼒、精神凝聚⼒和艺术感染⼒。

资料图祭孔⼤典——礼乐、歌、舞都是紧紧围绕礼仪⽽进⾏的,所有礼仪要求“必丰、必洁、必诚、必敬”。

⼤典⽤⾳乐、舞蹈等集中表现了儒家思想⽂化,体现了艺术形式与政治内容的⾼度统⼀,形象地阐释了孔⼦学说中“礼”的涵义,表达了“仁者爱⼈”、“以礼⽴⼈”的思想。

祭孔的最重要议程是三献礼,主祭⼈要先整⾐冠、洗⼿后才能到孔⼦⾹案前上⾹鞠躬,鞠躬作揖时男的要左⼿在前右⼿在后,⼥的要右⼿在前左⼿在后。

所谓三献,分初献、亚献和终献。

初献帛爵,帛是黄⾊的丝绸,爵指仿古的酒杯,由正献官将帛爵供奉到⾹案后,主祭⼈宣读并供奉祭⽂,⽽后全体参祭⼈员对孔⼦像五鞠躬,齐诵《孔⼦赞》。

亚献和终献都是献⾹献酒,分别由亚献官和终献官将⾹和酒供奉在⾹案上,程序和初献相当。

祭孔⼤典——乐 祭孔乐舞是孔庙祭祀⼤典的专⽤乐舞,以乐、歌、舞配合于礼,是孔庙释奠礼的重要组成部分。

此乐舞仅限于如“国祭”、“丁祭”(春夏秋冬四季仲⽉即农历⼆、五、⼋、⼗⼀⽉的上丁⽇)等重⼤祭孔⼤典时使⽤。

古代祭孔乐舞所⽤⾳乐的曲谱、宫调和舞蹈的舞谱图⽰均有皇帝审定钦颁,其他任何⼈不得擅⾃更改。

然⽽,⾃古礼不相沿、乐不相袭,⼤凡改朝换代,必有制礼作乐。

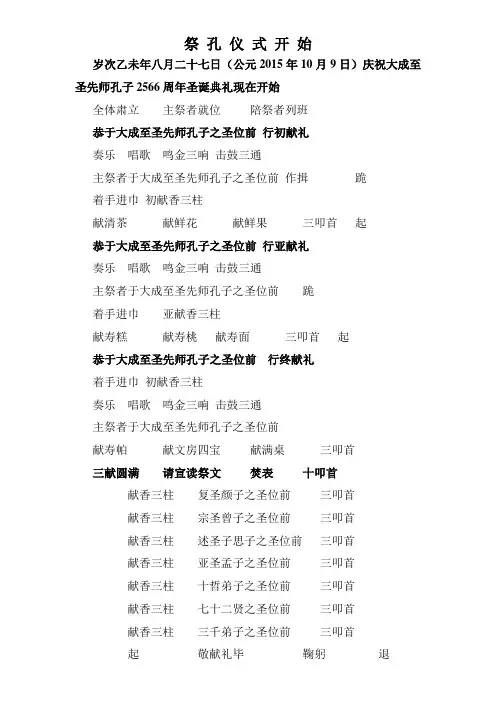

祭孔仪式开始岁次乙未年八月二十七日(公元2015年10月9日)庆祝大成至圣先师孔子2566周年圣诞典礼现在开始全体肃立主祭者就位陪祭者列班恭于大成至圣先师孔子之圣位前行初献礼奏乐唱歌鸣金三响击鼓三通主祭者于大成至圣先师孔子之圣位前作揖跪着手进巾初献香三柱献清茶献鲜花献鲜果三叩首起恭于大成至圣先师孔子之圣位前行亚献礼奏乐唱歌鸣金三响击鼓三通主祭者于大成至圣先师孔子之圣位前跪着手进巾亚献香三柱献寿糕献寿桃献寿面三叩首起恭于大成至圣先师孔子之圣位前行终献礼着手进巾初献香三柱奏乐唱歌鸣金三响击鼓三通主祭者于大成至圣先师孔子之圣位前献寿帕献文房四宝献满桌三叩首三献圆满请宣读祭文焚表十叩首献香三柱复圣颜子之圣位前三叩首献香三柱宗圣曾子之圣位前三叩首献香三柱述圣子思子之圣位前三叩首献香三柱亚圣孟子之圣位前三叩首献香三柱十哲弟子之圣位前三叩首献香三柱七十二贤之圣位前三叩首献香三柱三千弟子之圣位前三叩首起敬献礼毕鞠躬退祭孔仪式岁次丙申年八月二十四日(公元2016年9月24日)庆祝大成至圣先师孔子2567周年圣诞典礼现在开始(1)首先让我们以热烈的掌声恭请明德学校最高领导陈前人致辞(2)祭孔仪式开始:全体肃立主祭者就位陪祭者列班恭于大成至圣先师孔子之圣位前行初献礼奏乐唱歌鸣金三响击鼓三通主祭者于大成至圣先师孔子之圣位前作揖跪着手进巾初献香三柱献清茶献鲜花献鲜果三叩首起恭于大成至圣先师孔子之圣位前行亚献礼奏乐唱歌鸣金三响击鼓三通主祭者于大成至圣先师孔子之圣位前跪着手进巾亚献香三柱献寿糕献寿桃献寿面三叩首起恭于大成至圣先师孔子之圣位前行终献礼奏乐唱歌鸣金三响击鼓三通主祭者于大成至圣先师孔子之圣位前着手进巾亚献香三柱献寿帕献文房四宝献满桌三叩首三献圆满请宣读祭文焚表十叩首献香三柱复圣颜子之圣位前三叩首献香三柱宗圣曾子之圣位前三叩首献香三柱述圣子思子之圣位前三叩首献香三柱亚圣孟子之圣位前三叩首献香三柱十哲弟子之圣位前三叩首献香三柱七十二贤之圣位前三叩首献香三柱三千弟子之圣位前三叩首起敬献礼毕鞠躬退。

祭孔大典及童学开蒙活动方案前言孔氏,名丘,字仲尼,汉族,生于公元前551年9月28日(农历八月廿七)。

春秋末期的思想家和教育家,儒家思想的创始人。

孔子集华夏上古文化之大成,在世时已被誉为“天纵之圣”、“天之木铎”,是当时社会上的最博学者之一,被后世统治者尊为孔圣人、至圣、至圣先师、万世师表,被联合国教科文组织评选为“世界十大文化名人”之首。

祭孔大典,又称为“释奠礼”。

释奠礼是祭祀先圣先师的大型礼仪,最早见于《礼记·文王世子》。

在后世,释奠礼逐渐演变为对孔子的一种大型祭祀礼仪。

中国历来重视礼仪对民众的教化与训导作用。

释奠礼对国家意识形态与民众的思想都产生了深远的影响。

沿用古老的仪式,去除封建的因素,奉献朴素的祭品,以礼为纸,以敬为笔,以心为砚,以诚为墨。

从中华文化的源头走来的祭孔大典,带着二千多年的文化积淀,历经风雨坎坷,伴随着传统文化复兴的节奏,翩翩起舞,已成大观...壹——活动总体阐释一、活动背景2015年9月28日,是孔子诞辰2566周年。

随着中国社会经济的发展,各地的祭孔活动纷纷举办,且均产生了广泛的影响,伴随国家领导人对于儒学文化的重视,各地的儒学、国学培训班更如雨后春笋般崭露头角。

XX地区域目前已经有多家收费不菲的少儿国学培训机构,而且招生情况普遍良好,但是,XX地区域内却从来没有过类似祭孔的大规模活动举办。

二、活动可行性分析很多的祭孔活动采用名义上“古老传承”的方式,事实上对于“古老传承”的不同意见很多,各派的共同特点是指责他派山寨、维护自己正宗,而各种所谓“古老传承”的祭孔方式均掺杂了很多封建迷信的不和谐因素。

所以在本次祭孔活动中,本案建议取其精华、去其糟粕,保留其庄重的祭奠环节、去除其跳舞等繁琐套路,化磕头为鞠躬、变三牲为鲜花,绿色、文明、节俭祭孔。

鉴于7月18日到9月06日我们举办的五场活动中绝大部分以渠道经理外拓客户为主,本案寄希望于这次大型活动可以给渠道经理更多的筹码实现前期意向客户删选之后的二次邀约,可以加大销售成功几率。

祭孔流程1(推荐5篇)第一篇:祭孔流程1祭孔流程1、典礼开始,全体肃立奏乐、击鼓4声(意为四配:颜渊、曾参、子思、孟轲)2、主祭人(领导)汉服陪祭(12人:十二哲—闵损、冉雍、仲由、宰予、端木赐、言偃、卜商、颛孙师、有若、冉求、冉耕、朱熹)3、献花(男、女学生各一名,老师一名)4、向至圣先师孔子像行鞠躬礼(一拜自强不息、二拜厚德载物、三拜精忠报国、四拜孝亲尊师、五拜世界大同)5、奏乐(《大哉孔子》主祭人、陪祭人退席诵读祭文)6、宣誓(老师台前就做,学生面师肃立)(1)玉不琢,不成器;人不学,不知义。

老师与我们亲如家人,请您务必爱之深,责之切,如有忤逆,请严责不贷——一鞠躬(2)饮水思源,师恩浩荡,传道授惑,关怀备至,我们一定虚心学习不骄不殆,他日如有所成,一定不忘老师的恩情——二鞠躬(3)入则孝,出则悌,上报国,下泽民,为普天人谋福利,为中华文化和中华民族的伟大复兴贡献力量——三鞠躬7、校领导致辞宣布节目正式开始预算:借鼓鲜花3束粗香3根鼎/香炉1尊服装汉服15套祭文维公元2012年先师孔圣夫子诞日,谨备时蔬玄酒,雅乐升舞,恭奠于大成殿阶下,肃拜追远,上达夫子暨诸先哲先贤。

其辞曰:吾国文明,渊源何远!洪荒无征,蒙昧万年。

既历三皇,五帝相衔;贤哲冥思,归之鬼天。

吾侪何来?终将何还?何者为福?何者为善?生应何求?何为圣贤?茫茫长夜,踽踽盘桓。

逮及文武,民听达天。

周公制礼,明德尚贤。

享祚八百,维系血缘。

尾渐不掉,王室东迁。

霸者问鼎,逐鹿中原。

强则陵弱,富者欺寒。

悖逆诈伪,淫佚兴乱。

岁岁征伐,竟无义战。

呜呼夫子,生悯人寰。

少贱多能,屡经磨练。

复礼兴乐,欲挽狂澜。

己立立人,孝弟唯先。

修齐治平,悦迩来远。

游说列国,不惧厄难。

杏坛论学,大同是盼。

人心驱霾,晨曦乍现。

道虽不行,学统绵绵。

与时俱进,巨匠迭见。

孟轲弘发,荀卿敷衍。

董生继后,道法兼含。

南北一统,合而有辨。

孔贾拘守,昌黎呐喊。

迄宋大兴,如日中天。

程朱相续,周张并肩。

【祭孔礼仪知多少】明代祭孔都穿什么?在中国历史上,伴随每一个王朝的建立,都会有一套固定的程序化的服饰制度。

这种制度不但为礼教所维护,而且植根于人们的内心深处,不敢轻易逾越。

朱元璋建立明朝后,推翻蒙元旧制是其要务,其中包括在意识形态的服饰制度领域提倡恢复大汉文化传统。

首先,他废弃了元朝的服饰制度,随后根据汉族的传统习俗,上采周汉,下取唐宋,对服饰制度作了新的规定。

洪武初,朱元璋主要从面料、样式、尺寸、颜色四个方面,确立了明代服饰制度。

男子服饰恢复了唐宋的传统特色,以袍衫为主。

文武官员祭祀时戴梁冠,穿赤罗衣裳;冠上的梁数及所佩戴的绶分别等级;职官公服穿袍,盘领、右衽、袖宽三尺,用丝或纱等制成。

袍服的颜色有所定制:一至四品用绯,五至七品用青,八至九品用绿,并按照级别绣织各种纹饰。

常服比较简便,一般由乌纱帽、团领衫及革带等组成。

这些确立了明代冠服的基本风貌,也确立了祭孔服饰的基本特征,即仪态端庄、气度宏美,具有高度的服饰审美艺术特色,可以说是华夏近古服饰艺术的典范。

大明释奠礼的参祭人员主要是献官、遣官、执事、乐舞生,凡此人等,都是释奠礼中的重要人员,当然要着其相应的服饰。

根据《大明会典》中的规定:“凡服。

大祀冕服。

中祀皮弁服。

陪祀诸臣、各用本品梁冠祭服。

”因此,按照释奠礼的祭祀等级规模,皇帝亲祭着冕服或皮弁服,陪祀诸官各着与其官职相应的祭服,乐舞生则有其特定的服饰。

帝亲至祭:衮冕、通天冠、绛纱袍、皮弁服《大明会典》明确规定:凡祭天地、宗庙、及正旦、冬至、圣节、则服衮冕。

祭社稷、先农、册拜、亦如之。

(由于明代衮冕的形制在前一章有详细论述,此处不在赘述)。

明太祖洪武元年,朱元璋指示礼服不可过繁,祭天地、宗庙只需戴通天冠,服绛纱袍。

嘉庆孔子祀典改革增加了经筵释奠一项。

经筵前一日、帝亲至祭,则服皮弁,行释奠礼,或通天冠、绛纱袍。

“嘉靖十年以厘正服皮弁,谒庙用特牲,奠帛行释奠礼,迎神送神各再拜,三乐三奏,文舞六佾配享,从祀及啓圣祠分奠用酒脯,亦遣官致祭于南监及阙里。

传统祭祀仪式祭祀典礼的意义与流程解析祭祀是人类社会中一项具有重要意义和特殊意味的文化活动。

在各个国家和地区中,都可以找到丰富多彩的传统祭祀仪式和祭祀典礼。

这些仪式和典礼不仅具有特定的意义,而且具备着一定的流程和规范。

本文将对传统祭祀仪式的意义和流程进行解析,帮助读者更好地理解和欣赏这一文化活动。

一、祭祀仪式的意义祭祀仪式作为传统文化的重要组成部分,承载着丰富的意义和价值观念。

首先,祭祀仪式体现了一种对祖先和先辈的崇敬和感恩之情。

通过祭奠祖先,人们表达了对祖先的敬意,传承了对家庭和亲情的珍视和尊重。

其次,祭祀仪式还可以视为一种心灵的慰藉和宣泄。

在繁忙的现代生活中,人们往往会感到压力和疲惫,而祭祀仪式则提供了一个舒缓情绪、净化心灵的方式。

最后,祭祀仪式也是人们重温传统文化的机会。

在祭祀过程中,人们可以了解和感受到传统文化的丰富内涵和深远影响,从而更好地传承和弘扬优秀的传统价值观念。

二、祭祀典礼的流程祭祀典礼是一种具有固定流程的文化仪式。

虽然不同的地区和国家存在一定的差异,但是总体上可以归纳为以下几个步骤。

1. 准备仪式:首先,主祭负责准备祭祀仪式所需的器具和食品。

这些器具和食品主要包括祭坛、祭品以及祭师需要使用的乐器和武器等。

2. 调整心态:在祭祀仪式开始前,参与者需要进行一段时间的净化身心和调整心态。

可以通过清洗身体、禁食等方式来达到净化心灵的目的。

3. 点燃香烛:在开始祭祀典礼的时刻,主祭会点燃香烛,象征着祭祀仪式的正式开始。

4. 行礼祷告:主祭会以庄重的态度和仪式,带领参与者行礼、祷告和敬拜。

这是对祖先的敬意表达和祝福的重要环节。

5. 奠酒祭品:在祭祀典礼中,奠酒祭品是不可缺少的环节。

主祭会将准备好的美酒奠于祭坛上,并且将食品等祭品放置在指定位置,以示尊重和供奉。

6. 祭奠祈福:参与者在主祭的带领下,可以依次行礼祭奠,并发表自己诚挚的祈愿和愿望。

这是人们表达对祖先的思念和对未来的期望的重要方式。

祭孔礼仪之周礼关于周礼的史籍和记载《周官》详细规定了如何建国定都,王室与封国的关系,各个官职的设置和职责等一系列政治制度,可以说是一部理想的治国大纲。

《仪礼》对祭祀,丧葬,婚嫁,酬宾等人们许多生活活动作了详细而具体的规定。

如婚嫁需经纳采,问名,纳吉,纳征,请期,亲迎六个环节。

每个环节如何做都有具体的规定。

又如《冠礼》规定男子十八行成人加冠礼,表示已成人,可以履行社会责任。

《士相见礼》描述了人们相互请见回访的礼节。

《周官》和《仪礼》问世后即成为人们政治生活以及日常行为的指南。

人们代代相传研习。

后人遂将《周官》改称《周礼》与《仪礼》,《礼记》合称“三礼”。

三礼几乎囊括了人们生活的所有方面,从衣食住行到为人处世,从居官行政到建国立邦无所不包,洋洋洒洒共三千多条,堪称中国的礼仪大全,对当时及以后的中国社会产生极其深远的影响。

我国唐代的中央管制吏,户,礼,兵,邢,工六部是以《周官》中的六官为蓝本设置的,一直沿用到清朝。

成人礼,丧礼,婚礼,聘礼,朝觐礼也是延续到清朝,只是在礼文上有些损益。

日本韩国现在仍然保持着传统的古式成人加冠礼及部分丧礼。

北京故宫和韩国汉城均以《周礼》所制定的“左祖右社”“面朝后市”的模式而建。

有些名言至今应用。

如“玉不琢,不成器。

人不学,不知道。

”“大道之行也,天下为公”。

“入境而问禁,入国而问俗,入门而问讳。

”“礼尚往来,来而不往非礼也。

”“凡事豫则立,不豫则废”等等。

总而言之,周朝所制定的礼仪制度奠定了中国文化的基础。

“礼”是我们中国传统文化核心所在,也是我们中国人的本质所在。

这些礼仪思想已渗透融进我们中国人的骨子里血液中,形成了中国人的基本特性。

周朝的统治者们在封建联邦制下,实行礼治仁政,以这些严瑾慎密的礼仪制度编织构建了一个井然有序的社会,使得王朝和谐而长久。

孔子说:“郁郁文乎,吾从周。

”孔子盛赞周朝的礼仪制度很有其深意。

春官主管的五礼即吉礼、凶礼、宾礼、军礼、嘉礼,是周朝礼仪制度的重要方面。

第六章释典全礼祭孔仪程解读在祭祀孔子的仪程中,有“启户”与“阖户”、“瘗毛血”与“望燎”、“迎神”与“送神”之分,这是人神“精神交会”的重要形式和过程。

又有“进馔”与“彻馔”;“三献”与“饮福受胙”等,这又是人神“经物交会”的重要形式和过程。

通过仪式性的效果,以迎神和送神队伍,强化敬神,并予拟人化的效果。

神在不可知的天上,透过大成殿以外的空间,迎接神灵。

送神后,亦将对神的祝文、陈拜的帛等,通过焚烧的形式送予神。

序昭穆在祭祀孔子的仪式中,“序昭穆”是一项重要内容。

《礼记·中庸》:“宗庙之礼,所以序昭穆也。

”《周礼春官小宗伯》:“辨庙祧之昭穆。

祧,迁主所藏之庙,自始祖后,父曰昭,子曰穆。

”宋儒何洵直论昭穆分班之理,说:“万物本于天,人本乎祖。

祖者天也。

昭居左为阳,穆居右为阴,以三昭三穆言之,则一为昭,二为穆,三为昭,四为穆,五为昭,六为穆,一三五者阳奇之数也,二四六者阴耦之数也。

”(秦蕙田:《五礼通考》)可见,昭穆原则第一条就是“左昭右穆,父昭子穆。

”昭穆原则第二条是:“一世为一庙,兄弟同昭穆。

”父子异昭穆,兄弟昭穆同,此表明兄弟继统,同为一代。

明人王鏊《昭穆对》说得最为明白:“昭常为昭,穆常为穆,次当昭乎同为昭可也,次当穆乎同为穆可也。

兄弟一体,无父子之道,昭与昭齿,穆与穆齿,天秩之次也……兄弟共食则虽四世、三世、一庙可也。

”(王鏊:《昭穆对》)昭穆原则第三条为“祖(宗)不论昭穆。

”《孔子家语》说:“古者祖有功而宗有德,谓之祖宗者,其庙毁。

”(《孔子家语·庙制第三四》)其不毁之庙名为世室,世世不迁。

汉儒刘歆说:“七者正法,苟有功德则宗之,不可预为设数。

宗不在数中,宗变也。

”朱熹亦以刘歆之说为是。

(《明史》)朱子之说又得陈祥道的推广,陈氏说:“父昭子穆而有常数者,礼也;祖功宗德而无定法者,义也。

故周于三昭三穆之外而有文武之庙(下略)。

”(陈祥道:《礼书》)以上先儒诸说,强调了祖宗不在昭穆之内,故其庙不与昭穆群庙一体祧迁。

祧迁与昭穆变动。

祧迁者是太祖及世室而下的昭穆群庙,朱子说:“……至于迁毁之序,则昭常为昭,穆常为穆。

假令新死者当祔昭庙,则毁其高祖之庙而祔其主于左,祧迁其祖之主于高祖之故庙,而祔新死者于祖之故庙,即当祔于穆者其序亦然。

盖祔昭则群昭皆动而穆不移,祔穆则群穆皆移而昭不动。

”陈祥道《礼书》:“宗庙有迭毁,昭穆则一成而不可易。

”(陈祥道:《礼书》)宋儒何洵直:“自一世推至百世皆然……夫奇耦为定数,左右为定位,昭穆为定班。

若曰:“右者可穆之左,左者可穆之右,犹阳奇有时为耦,阴耦有时为奇,班类颠错,尊卑失序矣。

”(以上朱子、何洵直之说俱引自秦蕙田《五礼通考》),具体做法明人王立道《昭穆递迁考》载:左为昭右为穆。

昭之一庙二世之主居之,昭之二庙四世之主居之,昭之三庙六世之主居之。

于穆亦然。

穆之一庙三世之主居之,穆之二庙五世之主居之,穆之三庙七世之主居之……八世而下则有祧,如二世祧则四世递昭之一庙,六世昭之二庙而八世祔昭之三庙矣。

三世祧则五世迁穆之一庙,七世迁穆之二庙而九世祔穆之三庙矣,凡此刘歆之说而朱子有取焉者也。

对于以上“昭常昭,穆常穆”的说法,宋儒陆佃有不同意见:“昭穆者,父子之号。

昭以明下为义,穆以恭上为义,方其父则称昭,取其昭以明下也。

方其为子则称穆,取其穆以恭上也,岂可谬哉?张璪、何洵直为昭常昭、穆常穆,左者不可迁于右,右者不可迁于左,既为昭矣又有时而为穆,既为穆矣又有时而为昭,是乱昭穆之名。

此说非也。

”(秦蕙田:《五礼通考》)陆氏主张既然昭穆是明父子之号,必须随祧迁而进行适时的调整。

上述两种祧迁之法,朱子、陈氏、何氏等是以庙定人,昭穆不动。

陆氏乃以人(父子关系)定庙,故昭穆递迁,昭非常昭,穆非常穆。

相比而言,主“昭常昭、穆常穆”的为多数。

但陆氏之论也有响应者,明代礼学家季本就说:“克(陆)佃此说可以废,昭穆而不用矣。

……故凡言昭穆者以人定庙则可,以庙定人则不可。

”(季本《庙制考议》)就明代宗庙祧迁而言,用陆氏“昭穆递迁”之法,而不用“昭常昭,穆常穆”之法。

第六章释典全礼三跪九叩礼所谓“三跪九叩”,乃一跪三拜,三跪即九拜。

拜者立于拜垫前,两足跟离开约二寸,脚尖相距约八寸,成八字形。

虔诚恭敬,两膝随即跪下。

跪者,直身,跪时先出右脚,跪左腿,臀部不着脚跟。

手背向上。

左手按右手,支撑在地上,然后,缓缓叩首至地。

手在膝前,头叩手上。

“三跪九叩”也称“三跪九拜”,是清朝才产生的一种礼法,与历朝历代礼法都不甚相同。

明代的最高礼节是“五拜三叩”之礼,这不仅适用于国内,也适用于与诸藩国的关系上。

清廷定鼎中原后,在许多方面都承袭明制,但也尽可能展现其不同于明朝的一面。

于是,“五拜三叩”变成了“三拜九叩”。

在一些特别的场合,如大臣被皇帝召见时,还需要叩响头,即在叩头时要使地砖上发出“咚咚”的响声。

这种大礼被广泛地应用于郊设仪制、谒陵、登极仪、大朝仪、册诸王仪、策士仪、命将出征、奏凯、日食救护、山海诸国朝贡礼、外国公使觐见礼、学校等各种领域。

也就是说,从庶民到天子,从地方到中央,从民事到军事,从国内到国际,从世俗到神圣,从学校到朝堂,整个时代的人眼中的“天下”,都被这种礼节所笼罩。

这种礼法,可以被视作维系“天下体系”的整合仪式。

通过“三跪九叩”在纵横两个领域的推广,以一种贯穿“身、家、国、天下”的同构体系得以在人的心中产生。

通过一次又一次的顶礼膜拜,一般百姓也得以在心目中产生对所有权威,对所有在上者的敬畏感。

也正是如此,这种礼节所产生的敬畏效应才显得那么深不可测。

这种仪式动作,再配以一套儒学宇宙观,每一个动作便成了一种具有宇宙意义的象征,而敬畏感也得到进一步的上升。

虽然“三跪九叩”这种礼法到清代才产生,但其跪叩、舞拜却带有鲜明的古礼成分,应是中国古礼的延续和继承。

《周礼·春官·大祝》记曰:“辨九拜,一曰稽首,二曰顿首,三曰空首,四曰振动,五曰吉拜,六曰凶拜,七曰奇拜,八曰褒拜,九曰肃拜,以享右祭祀。

”稽首,是先跪拜,头至手,而拱手下至膝前地上,手仍不散,再慢慢伸头至手前地上。

《礼记·玉藻》:“君赐,稽首,据掌,致诸地。

”郑玄注:“致首于地,据掌,以左手覆按右手也。

”孔颖达疏云:“谓头及手俱至地,左手按右手之上至地也。

”事实上,是由拜手和稽首共成一拜之礼。

它是拜礼中最隆重礼节,凡臣子对君上行礼,都是再拜稽首。

顿首,即稽颡、叩颡,也单称颡。

颡是额头。

顿首也是先拜手,而后拱手至地,头急遽伸下,以额头叩地。

它和稽首不同的是,稽首头至地时略有停留,动作舒缓而不显著,而顿首则头快速叩地,动作明显。

所以《荀子·大略》上说:“平衡曰拜,下衡曰稽,首至地曰稽颡。

”空首,又称拜首,简言之又称拜。

它的动作程序是先跪而拱手,再低头,与胸平衡,因为头不至地,所以叫空首。

它是男子的常礼。

振动,即振恸,稽颡而后踊之。

也就是说,顿首拜毕起而踊跳,与哀乐节奏相应,表示节奏,表达十分震恐哀恸,这是丧礼祭祀中最重要的礼节。

吉拜,是拜而后稽颡,与常拜,先拜手而后顿首相近。

凶拜,是凶丧之拜,先稽颡而后拜,表示凶丧事重。

奇拜,奇读作“奇偶”之“奇”,即一拜。

褒拜,是褒羡之拜,指再拜以上拜数不一之拜。

肃拜,是妇人的常拜礼,跪而微低其头,拱手向下,头虽低但不到手,手虽下但不至地。

在古人看来,不跪不叫拜。

拜则行敬礼的意思。

九拜礼都是跪拜,又都必须俯首,没有立身而拜的。

九拜礼又都必须拱手,拱手时举至齐,双臂伸直。

凡拱手,右手在内,左手在外,叫做尚左;左手在内,右手在外,叫做尚右。

左为阳,阳主生,所以吉拜之礼尚左,凡常时稽首、顿首、空首、肃拜、振动诸礼尚左。

右为阴,阴主杀,所以凶拜之礼尚右,居丧期间稽首、顿首、空首诸礼都尚右手。

这里还要特别提一下祭祀之礼。

古人祭祀为求吉祥,故称吉礼。

《周礼·春官·大宗伯》说:“以吉礼祀邦国之鬼、神、示。

”将祭祀对象分为人鬼、天神、地示三类。

受祭的天神不仅很多,而且有尊卑之别,《周礼》分之为三等。

第一等是昊天上帝,或称天皇大帝,为百神之君、天神之首。

古代只有天子可以祭天。

诸侯有国,但不可以祭天。

每年冬至,天子在国都南郊的圜丘,用“禋祀”祭昊天上帝。

祭天的仪式经过精心设计,一名一物,无不含有深意。

第二等是日月星辰。

第三等是除五纬、十二辰、二十八宿之外,凡是职有所司、有第六章释典全礼功于民的列星,如司中、司命、风师、雨师等。

上香礼不管祭祀哪类神灵,都有一个相同之处,即在祭祀活动中要燃烧香烛,使烟气上升闻于天。

清代的“三跪九叩”中,是不是也要燃香呢?乾隆《曲阜县志·礼典》有明确记载:“恭导皇帝诣香案前,司香官跪进香。

赞引官奏:‘上香!’皇帝立,上柱香,次上三瓣香,毕,赞引官奏:‘复位!’”无疑,康熙和乾隆两位皇帝,在阙里孔庙祭祀孔子时,不但要上“柱香”,还要上“瓣香”。

《中华民俗经典》中有上柱香的具体方法:将香点燃后,用两手的中指夹着香杆,大拇指顶着香的尾部,安置胸前,香头平对圣像,再举香齐眉,之后,放下,开始用左手分插。

第一支香插中央,第二支香插右边,第三支香插左边。

如果上瓣香(即檀香或其他香料劈成小枝)时,就要用双手大指和食指拿着香的两头,中指、无名指、小指都张开伸直,高举齐眉,前后放进香炉。

第一根檀香用左手拈起,右手接过送入;第二支则用右手拈起,左手送入;第三支和第一支一样……古代礼节为何如此繁琐?原来,“殷道亲亲,周道尊尊。

”。

商代奴隶社会,周代封建社会,人与人之间血缘亲疏严格,尊卑等级森严,因而礼节种类繁多,区别细微。

进班与退班释奠开始时,鼓初严。

先击晋鼓,即大成门左侧的大鼓三百六十数以警戒,然后乐舞生进班就位。

乐舞生由大成门左右两侧的掖门(左为金声门,右为玉振门)进入,依次北上。

乐佾生东西两班的队伍顺序是:司麾者东西各一人居首,次歌工三人,次琴工三人,次瑟工二人,次笙三人,次洞箫、笛各三人,次编悬一人,次应鼓一人,次柷(西班为敔)一人,次搏拊一人,次司旌者一人,引文舞生十八人。

加其他人员共九十二人。

麾、旌、匏竹、羽籥各秉其器,亦即乐生各自携带乐器、舞生各拿羽籥,排列等待“鼓三严”结束,“转班鼓”起。

接下来,要按节奏前进。

一、初一节,司麾者引乐舞生,相对而进。

初二节,趋两阶侧。

初三节,抵露台两隅下。

二、再一节,进至阶。

再二节,升下成阶。

再三节,转趋上成阶。

中一节,升上成阶。

中二节,折向南行。

中三节,抵露台上两隅,对转趋午阶。

三、末一节,低午阶上,夹午阶各转向北行。

末二节,过乐悬,各折向东西行。

末三节,过琴瑟,复转向北行。

四、终节,麾就位,乐生、旌生、舞生皆就位。

文舞三成毕,司旌者引文舞生稍进,分向东西,复折而南,绕搏拊后,对转就乐悬南对拱立,如原佾,等待祭毕礼成。

礼毕,大成门右镛钟钟声结束后,转班鼓复作,以顺序退班:一、初一节,司麾者、司旌者各放下麾旌。