科索沃战争

- 格式:ppt

- 大小:1.49 MB

- 文档页数:7

科索沃战争和9.11事件1.科索沃战争材料一[美联社纽约1999年3月22日电]关于科索沃的一些重要资料:土地:科索沃位于塞尔维亚共和国西南部,拥有1.1万平方公里土地。

该省毗邻阿尔巴尼亚和马其顿,其腹地是首府普里什蒂纳及周围地区的低地,其它地方都是山地。

人口:科索沃约有220万人口,其中90%是阿族人,剩下10%的人口中大多数是塞族人。

历史:塞族人认为科索沃是塞族历史和文化的摇篮,那里有很多塞族人的教堂和修道院。

1389年塞族人在科索沃同土耳其帝国进行的一次决定性战役中失败。

阿族人说他们是科索沃的第一代居住者、古老的伊里利亚人的后代。

政治:在共产党领导的南斯拉夫联盟共和国时期,科索沃是塞尔维亚的一部分。

1974年科索沃省几乎得到了所有自治权。

但在1989年,当时的塞尔维亚总统米洛舍维奇取消了科索沃的自治权,而且对那里进行实际上的军事管制。

阿族人的反应是成立了自己的政府,从事地下活动。

独立运动:大多数阿族人支持科索沃独立,但遭塞尔维亚拒绝。

一些大国因担心边境变化可能导致巴尔干地区出现更大的战争也反对科索沃独立。

因此他们依据美国的建议,提出了一项给予科索沃广泛自治权的和平协议。

暴力:为了消灭由科索沃分裂主义者组成的科索沃解放军,南联盟总统米洛舍维奇去年2月下令攻打科索沃。

据信从那时起,已有2 000人丧生,30万人流离失所。

──《参考消息》(1999年3月24日)材料二[路透社华盛顿1999年3月21日电]国务卿奥尔布赖特说,美国特使霍尔布鲁克今天离开美国前往南斯拉夫,向南斯拉夫总统米洛舍维奇发出最后警告:停止在科索沃的侵略,否则就将面对北约的军事行动。

[路透社普里什蒂纳1999年3月21日电]北约今天警告南斯拉夫总统米洛舍维奇说,他只有几个小时的时间来接受科索沃和平协议,否则将面临北约的军事打击。

由于塞尔维亚部队继续驱赶阿尔巴尼亚族人,一名北约官员说,北约盟军的飞机进行打击的警报时间已由48小时减少到“仅仅几个小时”。

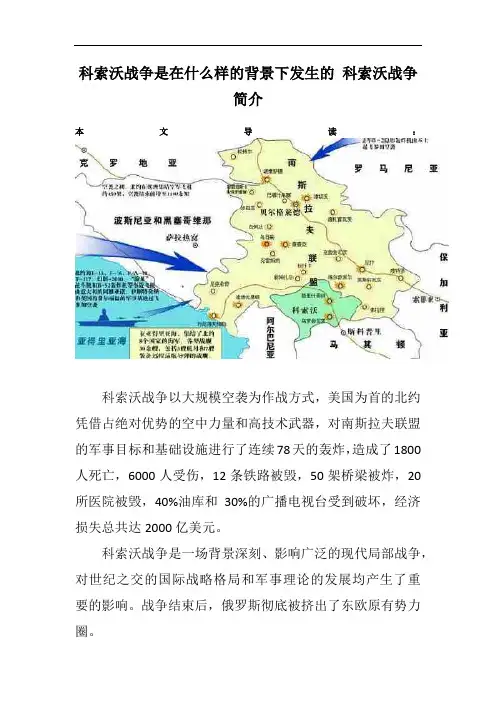

科索沃战争是在什么样的背景下发生的科索沃战争简介本文导读:科索沃战争以大规模空袭为作战方式,美国为首的北约凭借占绝对优势的空中力量和高技术武器,对南斯拉夫联盟的军事目标和基础设施进行了连续78天的轰炸,造成了1800人死亡,6000人受伤,12条铁路被毁,50架桥梁被炸,20所医院被毁,40%油库和30%的广播电视台受到破坏,经济损失总共达2000亿美元。

科索沃战争是一场背景深刻、影响广泛的现代局部战争,对世纪之交的国际战略格局和军事理论的发展均产生了重要的影响。

战争结束后,俄罗斯彻底被挤出了东欧原有势力圈。

战争背景1980年,铁托去世后,以独立为目标的科索沃民族主义运动逐步兴起,并得到阿尔巴尼亚的支持,阿尔巴尼亚族与塞尔维亚族的矛盾日益尖锐。

1981年,科索沃阿族学生举行大规模示威并导致流血冲突,许多塞族人和黑山族人被迫撤离科索沃。

1989年,科索沃塞阿两族紧张关系升级。

米洛舍维奇命令部队和警察进入科索沃恢复社会秩序。

1989年2月27日,当时担任塞尔维亚共产党领导人的米洛舍维奇为了压制阿尔巴尼亚族的民族主义运动,宣布取消科索沃的自治省地位,由此更激发了阿尔巴尼亚族的对抗情绪,阿尔巴尼亚族与塞族的冲突趋向激烈,塞尔维亚当局对阿尔巴尼亚族的镇压也随之升级1991年,南斯拉夫社会主义联邦共和国迅速解体。

阿族人自行组织了公民投票,并宣布科索沃是一个共和国。

6月25日,斯洛文尼亚和克罗地亚宣布脱离南联邦独立;10月15日,波斯尼亚和黑塞哥维那独立;11月20日,马其顿独立;1992年4月27日,塞尔维亚和黑山两个共和国宣布联合组成“南斯拉夫联盟共和国”。

至此,原南斯拉夫联邦分裂为5个独立国家。

在南联邦解体过程中,由于领土、财产和利益分割上的矛盾以及原本存在的民族纠纷和宗教冲突,各共和国间和各国内的不同民族间先后发生规模不等的战争,其中最严重的内战发生在波黑境内,并涉及其周边的塞尔维亚和克罗地亚。

1992年5月,阿尔巴尼亚族的民族主义运动者自行组成议会和行政机构,选举民主联盟领导人易卜拉欣·鲁戈瓦为科索沃共和国总统,形成了与塞族政权并行的另一个政权。

科索沃战争科索沃战争2008年12月15日星期一 15:03“科索沃战争”或“科索沃冲突”这个名词通常是用来描述两场接续的并且有时相当类似的武装冲突。

(在内战后随即发生的国际冲突)这些冲突是:1.1996年—1999年: 塞尔维亚和南斯拉夫安全武力和科索沃解放军(一支追求科索沃省独立的阿尔巴尼亚人游击队)的战争。

1.1999年: 南斯拉夫和北大西洋公约组织之间的战争。

从3月24日至6月10日[1],当北约攻击南斯拉夫目标时,阿尔巴尼亚人游击队持续与南斯拉夫武力战斗,在这段期间,战乱造成了科索沃的人口大灭绝[2]。

科索沃的情势造成以美国为首的北大西洋公约组织关切,为维持欧洲的区域稳定而出面调解,双方在巴黎进行谈判,北约提出的议案,包括同意科索沃继续自治三年,公民咨询的方式决定未来政治走向(即迈向独立),并由北约进驻军队维持和平。

但塞国总统米洛舍维奇以外国部队进驻南斯拉夫是侵犯主权的行为而予以拒绝,双方始终没有达成协议。

在1999年3月23日的最后通牒时效过后,美国克林顿政府宣告终止外交努力,开始对南联实施空中攻击,南联的回应则是大举进军科索沃,以更残酷的种族净化政策,驱逐阿裔人民离境,造成欧洲二次大战以来最大的难民潮。

经78天轰炸,南联遭受相当大的牺牲。

期间,中华人民共和国驻贝尔格莱德大使馆被北约的美国B-2轰炸机轰炸(或称五八事件),北约则旷日费时,面临是否出动地面部队的抉择,双方相峙不下。

最后由联合国安理会出面斡旋,承认科索沃是南斯拉夫领土不可分割的一部分,阿裔解放军必需解除武装,停止军事行动。

南联则从科索沃撤军,允许阿裔人民回乡重建家园,并接受联合国维和部队的监督(北约可以在联合国旗帜下参与),于是科索沃战争在北约、南联各自让步下宣告终止。

历史根源科索沃战争是由科索沃危机引发的,而科索沃危机则根源于南斯拉夫社会主义联邦共和国的解体。

作为东欧剧变的组成部分,1945年成立的南斯拉夫联邦于1991年迅速解体。

科索沃战争的特点和启示长宁区民防办公室姚志民北约对南联盟实施79天的“联盟力量”行动的硝烟早已散去,但媒体的炒作、国人的关注,似乎远没有结束。

特别是“5.8”事件中国使馆被炸和近期台海对峙的紧张局势,一下子拉近了中国人与战争的距离。

人们在思索:新世纪之初,经历了太多战争的上个世纪本该以和平拥抱新世纪,然而战事却不期而遇。

据记载,公元前2300年到公元1964年的4264年间,地球上共发生大大小小战争和军事冲突14513次,和平期只有329年。

如果我们把四千多年当作24个小时来计,则一天23个小时都在打仗。

二战以来共引发了大大小小的局部战争近180场,1000万人死于战火,把近百个国家卷进了战争的漩涡。

特别是九十年代以来,平均每年就发生9场局部战争和冲突,遗憾的是这些血淋淋的数字无法阻止战争疯子们一次又一次刮起的战争风暴。

科索沃战争被称为世纪末之战,其牵动面之广、世人之关注、战事发展之难测,都超过了冷战结束后的历次军事冲突。

战事的进程和结局,更让人留下诸多的遐想和思索,剖析这场战争也许会对我们增强全民的国防意识,加强人防建设有一定的启示和帮助。

一、“五维”战争,“五线”攻击如果说20世纪上叶的二次世界大战,使战争完成了由陆海联接的平面模式向陆海空三维立体模式转变的话,那么海湾战争尤其是科索沃战争则是一种“陆海空天电”五维一体的多维作战新模式,它使传统的三维战场空间发生了根本的变化。

主要表现是:作战空间既急剧扩大,又高度浓缩;战场平面维可以遍及地球任何一个角落,战场高度维已突破低层空间继而向外层空间延伸;多种打击力、作战手段、作战形式、毁灭方式,几乎可以同时作用和强加在一个较小的作战空间甚至一点上。

同时,全新空间又引入了高科技对抗,计算机、电子战、新概念武器等新装备和新战法在这次战争中被广泛运用。

纵观这场战争的全过程,全维战贯穿始终,其基本程式是:空中侦察开场,50颗卫星为其服务;电子干扰介入,使南联盟信息遮蔽,无法有效组织指挥;接着巡航制导、远程打击、战机凌空、轮番轰炸。

●考点名称:科索沃战争●科索沃:科索沃位于南联盟塞尔维亚共和国西南部,面积10887平方千米,与阿尔巴尼亚、马其顿相邻,人口200余万,其中90%以上是阿尔巴尼亚族。

在南斯拉夫联邦时期,科索沃是塞尔维亚共和国内的自治省,但这个地区始终存在着要求更高程度民族自治的潮流。

1980年铁托后,以独立为目标的科索沃民族主义运动逐步兴起,并得到阿尔巴尼亚的支持。

科索沃战争:科索沃战争是由科索沃危机引发的,而科索沃危机则根源于南斯拉夫社会主义联邦共和国的解体。

后由黑山和塞尔维亚组成的南联盟共和国,反对科索沃独立。

致使双方矛盾加剧。

在以美国为首的北约的干预下,对南联盟实施军事打击。

结果以南联盟战败而告终。

●南联盟:南斯拉夫联盟共和国,是在1992年到2003年期间存在于东南欧巴尔干半岛中部的一个联邦国家,其前身是南斯拉夫社会主义联邦共和国。

1990年代初期,随着东欧剧变,南斯拉夫社会主义联邦共和国也趋于瓦解,斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、马其顿四国宣布独立。

1992年,原南斯拉夫的两个组成部分—塞尔维亚和黑山共和国组建了南联盟。

●霸权主义的主要特点:1.凭借政治、军事和经济的优势,在全世界或个别地区破坏、控制他国主权,谋求统治地位的政策。

2.先行一步的社会变革所创造的财富力量,向后进国家和地区扩张自己的势力,倾销自己过剩的商品,掠夺贫弱国家和地区的资源。

●科索沃战争历程:1.背景:冷战结束后,地区冲突、民族矛盾、宗教纷争不断,成为威胁世界安全的因素;霸权主义利用并介入这些矛盾纷争,将其转化为国际冲突,直接威胁世界和平。

2.时间:1999年3~6月。

3.概况:以美国为首的北约绕过联合国安理会,以南斯拉夫联盟军队屠杀科索沃地区的阿尔及利亚人为借口,对南斯拉夫进行狂轰滥炸,造成南联盟重大人员伤亡和物质损失。

并袭击中国大使馆,造成三名记者牺牲。

4.战争启迪:这场战争表明,世界多极化趋势势必是一个长期的、曲折的过程,联合国在国际事务中的主导地位受到严重挑战,霸权主义给世界和平带来了严重的危害与威胁。

你所不知的科索沃战争事实上早在1996年,导致后来科索沃战争的导火索就已经点燃—“科索沃解放军“成立,而科索沃独立的幌子也堂而皇之的打了出来。

更为重要的是,所谓”科索沃解放军“是在美元、法郎、英镑和马克的支持下迅速壮大—否则,这群乌合之众早就在南斯拉夫军队的打击下烟消云散。

以英法德为核心的欧盟,更准确的说是以法德为核心的未来欧元区支持科索沃独立,旨在肢解南斯拉夫,将俄罗斯的势力彻底驱逐出巴尔干半岛。

因此,欧盟屡次恳求美军领导北约,打垮南斯拉夫,拔掉这个巴尔干最后的钉子,从而为欧洲政治、经济、军事全面整合打下基础。

(巴尔干半岛之于欧洲,犹如中原之于华夏;得中原者得华夏,得巴尔干者得欧洲。

)然而,美国人深知其中奥妙。

故而,无论欧洲人如何低声下气地恳求,美国就是不打科索沃战争这张牌。

这张王牌,留着重用—美国人要在欧元诞生之日的打出来的。

1999年1月1日,欧元区成立,欧元—世界上唯一能与美元抗衡的货币诞生了,欧洲的经济整合也迈出了坚实的一步。

美国人则看到了欧洲摆脱美国经济控制的步伐,越走越快。

时机成熟,美国人毫不犹豫的打出王牌:3月24日,欧洲腹地的巴尔干半岛上,科索沃战争打响。

正如美国人所料:当美国主导的战争在欧洲心脏打响,欧洲动荡不已。

没有人会对动荡时局中的生意充满信心,于是大量资金流出欧洲,径直流入美国。

为什么资金流出欧洲,不去别的地方,却流入美国呢?因为美国人洞悉资本流动的奥秘,资本有两大喜好:1、低风险;2、高收益。

反过来说资本厌恶两种情况:1、高风险;2、低收益。

这一规律,古今中外,概莫能外。

回到1999年,我们会发现,但是全球经济,陷入一片水深火热之中:日本正在“失去的十年”中苦苦煎熬;东南亚经济危机余波未平;墨西哥、阿根廷、巴西、俄罗斯先后陷入金融动荡;中国正处于通货紧缩中。

而美国正处于“知识经济”的神圣光环下,大力的推进“国家信息高速公路”建设,就是现在的IT经济。

投资者犹如看到到黑暗中的明灯,争相抛出欧元,买入美元。

科索沃战争战例分析(总5页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--科索沃战争战例分析一、背景科索沃位于南联盟塞尔维亚共和国西南部,面积10887平方千米,与阿尔巴尼亚、马其顿相邻,人口200余万,其中90%以上是阿尔巴尼亚族。

在南斯拉夫联邦时期,科索沃是塞尔维亚共和国内的自治省,但这个地区始终存在着要求更高程度民族自治的潮流。

1980年铁托逝世后,以独立为目标的科索沃民族主义运动逐步兴起,并得到阿尔巴尼亚的支持。

在这一背景下,阿族与塞族的矛盾日益尖锐,冲突时有发生。

1989年2月27日,当时担任塞尔维亚共产党领导人的米洛舍维奇为了压制阿族的民族主义运动,宣布取消科索沃的自治省地位,由此更激发了阿族的对抗情绪,阿族与塞族的冲突趋向激烈,塞尔维亚当局对阿族的镇压也随之升级。

进入90年代后,阿族的民族主义运动进一步高涨,于1992年5月自行组成议会和行政机构,还选举民主联盟领导人鲁戈瓦为“科索沃共和国”总统,形成了与塞族政权并行的另一个政权。

1996年,阿族激进分子成立武装组织“科索沃解放军”,开始了运用暴力手段的分离运动。

面对阿族人的反抗,米洛舍维奇为首的南联盟和塞尔维亚当局采取强硬镇压措施,派遣大批塞族军队和警察部队进驻科索沃,试图消灭“科索沃解放军”。

这样,在波黑战火逐渐熄灭的同时,科索沃的战火却越燃越旺,1997年以后不断发生武装冲突事件,伤亡人员日趋增多,约30万人流离失所,沦为难民。

科索沃危机的发展使代顿协议后力图控制巴尔干局势的美国等西方国家感到不安,它们不能容许南联盟的行为干扰冷战后世界新格局的构建,同时它们也图谋借这一危机的处理排除东南欧地区最后一个被西方体系视为异己的米洛舍维奇政权。

因此,从1998年底起,以美国为首的北约开始介入科索沃危机,北约与南联盟的矛盾逐渐成为主要矛盾。

二、战争过程1999年3月24日19时50分,第一枚巡航导弹从亚德里亚海上的美军驱逐舰上发射,揭开了战争的序幕,代号为“联盟力量”的科索沃战争从此爆发,到6月10日结束,共持续了78天。

![[汇总]科索沃战争](https://uimg.taocdn.com/6e71c12311661ed9ad51f01dc281e53a58025125.webp)

科索沃战争据中国国防报报道,1991年1月爆发的海湾战争以参战国之多、战况之激烈、作战进程之迅猛以及双方损失之悬殊为世人所瞩目,更因其大量使用了当代尖端武器装备,使战场条件、作战手段以及对抗方式发生了根本性变化,揭开了现代高技术局部战争的序幕。

1999年3-6月,以美国为首的北约军事集团对南联盟发动的代号为“联盟力量”的科索沃战争是一场以远程和高空精确打击为主的“非接触性战争”。

这场战争自始至终表现为一场大规模空袭与反空袭战役,以完全独立的空中战役达成了战略目的,标志着空中作战的地位空前上升。

2001年10月,美国进行的阿富汗战争则全面展示了信息化战争的强大威力,是一场典型的“不对称作战”。

在这场战争中,美军充分发挥各种作战手段的系统效应,使信息系统与作战系统实现了高度一体化。

这3场局部战争充分展示了高技术条件下现代战争的基本特点和发展趋势。

一、高新技术武器装备大量运用,引起作战方式方法上一系列深刻变化二战以后50余年,在新技术革命的推动下,发达国家军队竞相发展高新技术兵器、加快武器装备升级换代,并在局部战争这个“试验场”上不断进行实战检验,引起作战方式、方法的重大变化。

其中最为明显的表现在以下几个方面。

第一,空中力量的发展促进了战争的空中化,空中及空间力量正在成为未来战场的主力,空天战场正在确立自己新的主导地位。

如在海湾战争中构成美军高技术兵器群的56种兵器中,空中武器装备或通过空中发挥作用的武器就达44种,约占78%,而科索沃战争则表现为一场纯粹的大规模空袭战。

第二,以巡航导弹等防区外发射武器和带卫星导航系统的航空兵器为主导的精确制导武器成为高技术局部战争的基本打击手段和主攻武器,使得防区外远程精确打击成为主要作战方式。

在阿富汗战争中,美军共投掷各类弹药2.2万余枚,其中精确制导弹药1.3万多枚,使用比例由海湾战争的9%、科索沃战争的35%大幅上升到此次战争的60%,并创造了一次打击任务在20分钟内投掷100枚联合直接攻击弹药的历史纪录。

科索沃战争战例分析(总5页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--科索沃战争战例分析一、背景科索沃位于南联盟塞尔维亚共和国西南部,面积10887平方千米,与阿尔巴尼亚、马其顿相邻,人口200余万,其中90%以上是阿尔巴尼亚族。

在南斯拉夫联邦时期,科索沃是塞尔维亚共和国内的自治省,但这个地区始终存在着要求更高程度民族自治的潮流。

1980年铁托逝世后,以独立为目标的科索沃民族主义运动逐步兴起,并得到阿尔巴尼亚的支持。

在这一背景下,阿族与塞族的矛盾日益尖锐,冲突时有发生。

1989年2月27日,当时担任塞尔维亚共产党领导人的米洛舍维奇为了压制阿族的民族主义运动,宣布取消科索沃的自治省地位,由此更激发了阿族的对抗情绪,阿族与塞族的冲突趋向激烈,塞尔维亚当局对阿族的镇压也随之升级。

进入90年代后,阿族的民族主义运动进一步高涨,于1992年5月自行组成议会和行政机构,还选举民主联盟领导人鲁戈瓦为“科索沃共和国”总统,形成了与塞族政权并行的另一个政权。

1996年,阿族激进分子成立武装组织“科索沃解放军”,开始了运用暴力手段的分离运动。

面对阿族人的反抗,米洛舍维奇为首的南联盟和塞尔维亚当局采取强硬镇压措施,派遣大批塞族军队和警察部队进驻科索沃,试图消灭“科索沃解放军”。

这样,在波黑战火逐渐熄灭的同时,科索沃的战火却越燃越旺,1997年以后不断发生武装冲突事件,伤亡人员日趋增多,约30万人流离失所,沦为难民。

科索沃危机的发展使代顿协议后力图控制巴尔干局势的美国等西方国家感到不安,它们不能容许南联盟的行为干扰冷战后世界新格局的构建,同时它们也图谋借这一危机的处理排除东南欧地区最后一个被西方体系视为异己的米洛舍维奇政权。

因此,从1998年底起,以美国为首的北约开始介入科索沃危机,北约与南联盟的矛盾逐渐成为主要矛盾。

二、战争过程1999年3月24日19时50分,第一枚巡航导弹从亚德里亚海上的美军驱逐舰上发射,揭开了战争的序幕,代号为“联盟力量”的科索沃战争从此爆发,到6月10日结束,共持续了78天。

军事理论教程186甲车1 000余辆,其中南产M-980、M-590、M-3型步兵战车约950辆,M-60P型装甲输送车143辆;76毫米、105毫米、130毫米、152毫米、155毫米口径火炮1 500余门;“蛙”-7型地地导弹(火箭)发射架10部。

20毫米、30毫米、57毫米口径高炮1 850门。

4.海上主要装备南联盟海军装备各种舰艇60余艘,其中南联盟国产鱼雷攻击潜艇4艘、护卫舰4艘、大型巡逻舰2艘、导弹快艇10艘、坦克登陆艇2艘、扫雷艇10艘、巡逻艇16艘、微型潜艇6艘,另有俄制岸舰导弹发射车10部。

导弹艇主要配备“冥河”反舰导弹。

5.精确制导武器萨姆-2型(24部)、萨姆-3型(16部)、萨姆-6型(60部)等远程地对空防空导弹共约100余部;萨姆-9、萨姆-13系列自行式近程地空导弹130枚;“箭-2M”(即萨姆-7B)、萨姆-16等便携式肩射防空导弹约800枚。

五、科索沃战争评说及启示科索沃战争是发生在一个特殊地区的一场特殊战争。

地区特殊是因为,第一次世界大战在南斯拉夫爆发,第二次世界大战的战火也是从欧洲开始燃起。

战争特殊就特殊在,以美国为首的北大西洋公约组织,动用了这个世界上最大的军事集团中几乎所有的现代化武器装备,进行了一场以空袭反空袭为主要作战样式的现代局部战争。

今天,科索沃战场硝烟已经散尽,但战争留下了许多难以弥补的创伤,远远超出人们的意料。

虽然南联盟上空北约机群消失了,但军事斗争仍在继续,各种矛盾并没有解决。

科索沃战争对国防和军队建设的影响,值得我们深层次思考。

(一)以劣胜优在信息化条件下的局部战争中仍具有强大的生命力一时强弱仰其力,千秋胜负在于理。

凡战争,就有强弱对比、胜负之分。

凡军队,就有质量优劣、力量强弱之别。

科索沃战争是一场交战双方力量强弱悬殊的局部战争。

它是由美国、英国、法国、德国、荷兰、比利时、挪威、西班牙、意大利、丹麦、土耳其等19个世界上最强的国家组成的军事联盟发起的军事打击。